基于数字教材的初中物理实验支架式教学设计与分析

2021-12-29顾圣元

摘要: 基于数字教材和支架式教学理论,本文设计了从构建支架、情境引入、独立探索、协同学习到效果评价的初中物理实验教学步骤,归纳了问题、建议、表格、工具四种适合实验教学的支架,结合课例从教学流程、支架运用和数字教材应用方面改进物理实验教学,引导学生分享、汇聚、归档,以提高其物理实验能力。

关键词:数字教材;支架式教学;实验能力

物理是一门以观察和实验为基础的学科。对于初中物理教学而言,教师应以物理现象、物理概念和规律、物理过程和方法为载体,以科学探究为主线来提高学生的能力和素养。一些学生在参与实验探究的过程中只是参照课本或按教师的要求来做。如此盲目模仿不但无法理解对应的知识,还可能让有趣的实验环节变成煎熬。如何发挥实验环节的作用,有效地开展以学生为主体的科学探究呢?笔者利用数字教材中的有关功能,开展支架式教学。教师根据学情搭建支架,让学生借助支架理解实验,这样既能帮助学生理解,又给了学生自主探究的空间。

一、理论基础与模式构建

(一)支架式教学理论

支架式教学源于苏联著名心理学家维果茨基的最近发展区理论。最近发展区指学生独立解决问题时的实际发展水平与教师指导下解决问题时的潜在发展水平之间的距离[1]。支架式教学指教师搭建支架,将学习任务逐渐由教师转移给学生,最后撤去支架,让学生自主探究[2]。

(二)数字教材应用

物理实验中学生往往需要研究一个物理量与多个可能影响它的因素的关系。笔者在教学过程中发现由于课堂时间受限,不同组的学生探究情况往往是不同的。一组学生只能获得部分结论,将几组学生的探究结果拼凑起来才能得到完整结论。这样做实验,过程不够完整,不利于学生把握实验细节。传统课堂上学生很难回溯、分享实验过程,容易忽略其他小组的实验关键点。数字教材作为一种工具支架除了具有基础的电子课本、圈画笔记、插入资源功能外,还提供了师生、生生互动的平台。物理课堂上,学生用设备记录实验过程,借助数字教材的分享功能提交给教师,并经教师向其他学生推送视频,这样就解决了传统课堂上无法还原实验过程的难题。学生也可以一边播放实验视频,一边讲解操作的意图和细节,接受同伴的点评。这样组内和小组之间都能协同学习,为学生自主得出实验结论构建了支架。此外,数字教材的应用也创新了物理课堂教学样态:教师便捷地在课前发布预学习单,引导学生自主完成基础内容的预学习,回收、整理典型答案,留出适当的时间在课堂上分析纠正错误。在这样的“半翻转课堂”上学生有更多的时间进行物理实验探究。

(三)教学模式及步骤

笔者针对初中物理实验环节,在实践的基础上对常规的支架式教学模式及步骤加以优化。

1.构建支架

教师可针对不同的实验和学情应用数字教材来构建合理的支架[3]。

2.情境引入

实验前,教师为学生提供实验器材,设置情境让学生思考并利用现有器材设计实验。

3.独立探索

基础一般的学生设计和操作实验时只能拼凑出一些碎片,需要问题和建议等支架支撑,以获得实验思路,并上传到数字教材平台后在班级中交流,确定一套可行的方案。随着学生能力不断提高,教师减少支架,最终让学生自主完成实验设计任务。

4.协同学习

协同学习主要表现在小组协同实验和组间评价。实验中,学生分工进行拍摄、操作、记录,共同思考处理实验中遇到的问题,一起分析、处理数据,得到结果,最后将表格和结论通过数字教材平台传给教师。组间点评时,全班学生一起思考如何改进、解决问题,最后由教师点评。整个过程由学生主导,教师做的只是提供或撤去支架,将教学任务从教师转移到学生。

5.效果评价

教师从实验效果和数字教材的课堂检测结果来评价支架的使用效果。教师借助数字教材平台统计练习错误率,思考实验教学中存在的典型问题,审视使用支架是否帮助学生达成目标,分析如何改善取得更好效果,以及撤去支架后学生能否独立完成学习任务等问题。

二、实验教学中的主要支架

(一)问题型支架

教师恰当提问有利于学生深入思考。问题引导是教师帮助学生梳理思路的一种教学支架。教师通过数字教材平台收集学生的答案了解学生的想法,针对性设计后续支架。

(二)表格型支架

几乎所有的实验都需要用表格来记录数据,但大多数初中生还不具备设计表格的能力,基础薄弱的学生也难以对数据进行处理分析。实验中,教师可利用表格作为教学支架帮助学生明确测量对象,寻找物理量之间的联系,最后得到结果。

(三)建议型支架

学生在实验过程中会遇到许多问题。教师在辅导学生过程中要提供支架、给出建议,帮助他们走出困境。当然,教师也可以提前提示学生在实验过程中可能遇到的问题,通过数字教材(平台)构建建议支架,将注意事项发送给学生。

(四)工具型支架

教师利用初中学生的年龄与心理特点,上课时播放一段辅助教学的视频,或者使用一些技术手段,可以激发学生的学习热情。在使用数字教材时,教师可以应用插件功能分享问题支架,发布视频,上传录像,讲解实验过程。当然,也可以配合其他软件教学,如运用投屏功能放大演示实验效果等。

三、应用课例分析

(一)“测定物质的密度”课例分析

笔者结合初中物理实验支架式教学的五个步骤来分析此案例。

1.构建支架

“测定物质的密度”实验分测定在水中下沉、上浮的固体密度及液体密度三部分。如果教师让学生在课堂上完成全部实验,并掌握测量密度的方法,实验操作规范,处理误差,时间非常紧张。笔者根据学生能力和经验构建合适、有效的支架,帮助学生得出实验步骤和注意事项,引导学生规范实验。

2.情境引入

“测定物质的密度”实验为密度第二课时的内容,第一课时学生通过“探究质量与体积的关系”实验得到了密度的概念。笔者引导学生初步对比两个实验的测量对象和测量目的,接着让学生仿照上一课时的实验内容设计实验,修改表格。

3.独立探索

在笔者的提示下,学生完成实验的设计并上传到数字教材平台,在交流得到完整实验方法后观看数字教材平台上的演示视频,找出其中的错误,形成完整的实验注意事项。

4.协同学习

笔者将学生分成三部分让他们分别完成各自的实验。在协同学习的环节,学生分配角色,互助完成实验操作、表格填写、结论归纳。在学生操作时,笔者给出建议,提示他们操作规范电子秤和量筒,并借助表格支架引导他们多次测量以减小误差。由于三个实验的方案设计与操作流程差别较大,学生对其他小组的实验过程比较陌生,实验过程的汇聚共享对他们非常重要。笔者利用数字教材平台分享各组的实验过程。在讨论分析每组实验操作、结论的过程中,学生能清晰掌握另外两组实验的操作流程和实验细节,并归纳比较三组实验的异同,总结测定不同物质密度的方法。

5.效果评价

效果评价包括两方面:一方面,学生在分享实验过程后进行组间相互评价,总结改进,一起补充完善并对实验成果进行评价,分析实验数据出现问题的原因;另一方面,教师根据学生的学习情况和课后练习的正确率来评估支架的有效性,加以完善、补充。

(二)“比热容”课例分析

笔者主要从初中物理实验支架式教学的支架运用的角度来分析此案例。

课前,笔者借助往年相应内容教学的经验及班级的学情,分析思考学生在方案设计、实验操作方面的问题,以此构建支架。

实验前,学生通过数字教材平台上发布的微视频了解物体吸收热量大小可能与物质的种类有关。(教师提供工具支架,借助视频、分享、投屏等技术手段帮助学生突破难点,同时提高学生学习兴趣。)笔者设置实验情境,为学生提供铁架台、秒表、酒精灯、烧杯、水、煤油和温度计等实验物品,同时提出问题:(1)采用什么物理方法实验;(2)实验过程中要控制哪些物理量不变;(3)如何判断液体吸收热量大小;(4)怎样控制温度变化量使之相同。(教师提供问题支架,通过一系列的问题引领学生思考,串联学生思路,循序渐进让学生理解知识,当学生的理解出现偏差时,给予提示。)笔者让学生借助问题支架独立设计实验,并通过数字教材平台传给教师,在交流点评后确定最终的实验方案并总结注意事项(此为建议支架)。此实验的关键点在于每隔相同的温度变化量分别记录下水和煤油加热的时间,分析质量与升高温度相同的情况下,吸收的热量与物质种类的关系。

随后,学生通过数字教材平台下载实验表格以及实验的注意事项。教师的工作是提供建议支架,实验前给出实验注意事项,引导学生避免常见错误。实验过程中,笔者针对性给各组提出建议,辅导学生完成实验。实验结束后,整理总结实验过程中的建议内容,让学生加深印象。

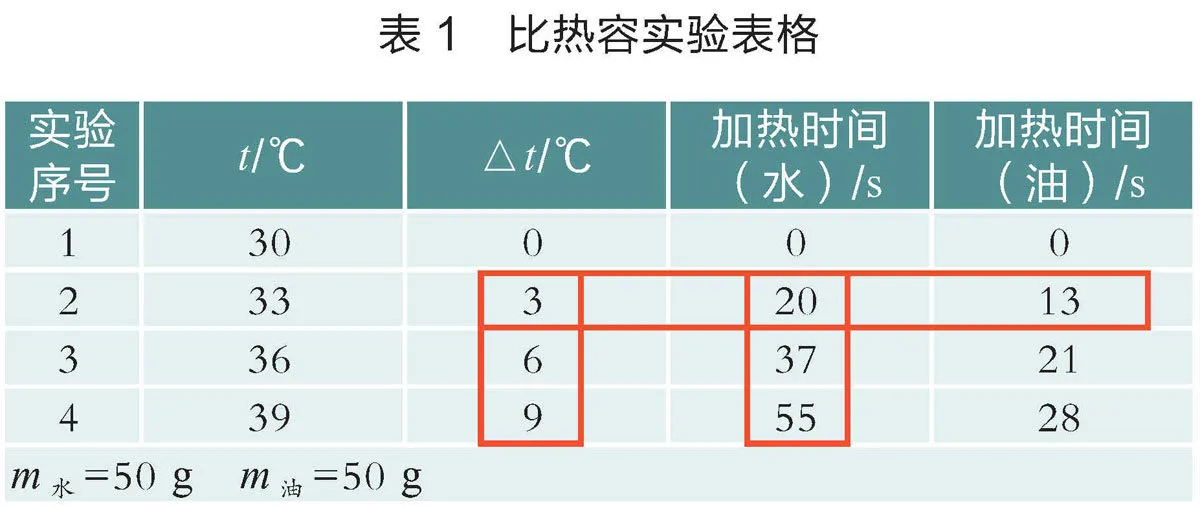

实验开始后,教师观察每组学生实验的规范性,适时给出建议(提供建议支架)。例如,提醒学生规范温度计读数,注意火焰的控制,尽量让两种液体在相同的时间内吸收相同的热量等。学生完成实验后将表格和结果上传到数字教材平台,自主分享与评价。教师借助问题(提供问题支架)引导学生回溯、总结实验中出现误差的原因。最后,笔者借助表格(提供表格支架),明确实验对象、实验目的及进行多次实验的意图,同时引导学生分析比较有效的实验数据得到结论(见表1)。笔者引导学生分析比较实验序号2或3或4得到吸收热量与物质种类的关系,即质量相同的不同物质升高相同的温度,吸收的热量不同。随后,笔者撤去支架,要求学生借助刚才的经验继续研究吸收的热量与质量的关系,培养他们自主探究的能力。

学生操作比热容实验时由于误差较大,无法得到物理量之间的准确关系。笔者使用DIS实验装置(提供工具支架)中的温度传感器将它们的关系绘制出来呈现在软件界面中。学生经过分析比较得到结论:对于同种物质,吸收的热量与质量和升高温度乘积的比值为定值。笔者借此让学生认识到这个比值与物质的种类有关,帮助学生建立比热容的概念。

最后,笔者评估学生课堂实验和数字教材配套作业效果,改进支架。

(三)“二力平衡”课例分析

实验前,学生通过单摆的例子了解并不是物体受到两个力的作用就能处在平衡状态。笔者引导学生思考:如果物体在两个力的作用下处在平衡状态,这两个力要满足怎样的条件(提供问题支架)。笔者设置实验情境:用两个弹簧测力计拉一片绑着数根绳子的硬纸片,让学生思考当纸片静止平衡时两个力是怎样的关系,为何选用硬纸片,实验前弹簧测力计要在哪个方向上调零(提供问题支架),提出实验注意事项(提供建议支架)。通常学生实验前已经通过生活经验知道两个力要大小相等、方向相反这两个条件,笔者还是建议学生试一试:将纸片扭转一个角度,让学生思考在两个力还是大小相等、方向相反的情况下,纸片能否平衡(提供建议支架),得到两个力要在同一直线上这一结论。实验结束,学生利用数字教材的分享功能自主交流、补充,完善实验结论。

笔者接着提问:刚才实验时纸片是静止的,得到的结论是否有局限性呢(提供问题支架)?学生认为这个实验并不能说明在两个力作用下匀速直线运动的物体也满足上述条件。随后,笔者让学生独立思考在匀速拉动纸片实验时要注意哪些细节。实验结束,教师通过数字教材平台进行分享的过程中学生往往会提出疑问:很难用手控制匀速拉动纸片。笔者运用DIS实验器材(提供工具支架)和能够匀速拉动物体的发动机解决此问题,但学生还不能理解力反映在图像上的情况。笔者先让学生思考:如果突然向上或者突然向下移动,传感器示数和屏幕上的图像会怎样变化,匀速向下或向上运动又会有什么变化呢(提供问题支架)?笔者让学生展开讨论并将答案上传到数字教材平台,通过几次尝试让学生理解力的图像后再进行后续研究,得出结论。

实验结束,学生利用数字教材平台整理、完善实验过程中的要点以及实验结论,将它们与录像一起储存在数字教材云端,以便回溯查找之用。课后,笔者让学生分析平衡力与相互作用力的区别,并将作业上传到数字教材平台。

最后,笔者评估课堂实验教学和数字教材配套作业效果,改进支架。

笔者在任教班级开展物理实验教学多次采用基于数字教材的支架式教学方法,而另一个平行班级的物理任课教师采用传统教学方法,两个班级学生的学习能力相当,由于支架式实验教学更注重学生自主探究能力的培养,再加上数字教材的笔记功能的应用有助于学生复习(每个实验的注意事项、过程、数据及结论均可重现),所以在几次实验测试中,接受支架式实验教学授课的学生实验题正确率明显高出对比班级。接受支架式实验教学的学生对于实验原理、实验目的更加明确,对于实验步骤和操作规范性掌握得更好,同时也能准确地分析数据得到结论。

参考文献

[1] 秦文.基于支架式教学的物理课教学设计[J].中学实验与装备,2012(3):11-12.

[2] 寿千里.高中物理中的支架式教学模式浅析[J].中学物理,2009(27):1-3.

[3] 陆建勋.例谈初中物理支架式教学中的支架分类[J].中学物理,2016(34):18-19.

(作者系上海市洛川学校教师)