借助技术改进物理实验动态过程探究

2021-12-29葛元钟

摘要: 初中物理实验教学中经常出现实验现象不明显、读数困难和数据处理耗时过长等问题。将信息技术与课堂教学融合,改变实验的动态过程,可让实验动态过程由快变慢,便于观察,也使动态过程的数据记录便捷化、数据分析即时化,弥补了传统实验不足,更好地解释物理现象。

关键词:数字化教学;初中物理;动态过程

利用现代技术加快推动人才培养模式改革,实现规模化教育与个性化培养的有机结合,是教育现代化的战略任务之一,也是教育信息化的重要目标。在当前课堂教学中,教师应用信息技术可以更好地为初中物理实验教学服务,解决物理实验动态过程研究中存在的问题。

一、物理实验及其数字化教学的现状

(一)目前物理实验中存在的问题

一是不易观察动态实验过程。学生要准确读出温度计、弹簧秤的示数,只能等器具稳定后再读数。其实,对于弹簧振子的受力情况、连续变化的温度和压强、电动机启动时电流的变化等动态物理量,实验者无法精确测量,也无法及时记录。二是记录动态实验过程耗时过长。在传统实验环境下,教师可以对视频进行录制并回放来观察动态物理量。然而,教师用此法记录实验数据效率低下,常常望而却步。另外,教师为了节约实验时间,有时只能减少数据的采集数,导致实验的可信度降低。

(二)数字化实验的应用现状

当前,信息技术与课堂教学融合已成趋势,这种融合不仅促进了教师教学方式的改变,而且让学生有多种学习方式可选择。数字化信息系统实验室(Digital Information System Lab,DISLab)是一种全新的实验手段体系。它整合了传感器、数据采集器、计算机三者的功能:传感器替代了测量仪器用于采集多种物理量数据;数据通过采集器处理后传到计算机;计算机对处理后的信息进行实时处理与分析。

实验者借助信息技术可使物理实验中的动态由快变慢,再到静止,便于肉眼观察。DISLab的工作原理是借助传感器使一些非电学量(如力、压强、温度等)转化为电学量,实现数字化显示。实验过程中,基于实验数据绘制的图形同步生成。

教师将传统实验改为数字化实验,数据处理的时间比例从45%降至3%,探索研究的时间比例从6%升至57%,提高了学生学习的质量。教师可以有充足的时间对物理现象和物理规律进行深入分析和讨论。

教师应用DISLab可使实验动态过程由快变慢、动态过程的数据纪录更便捷、动态过程的数据分析即时化,弥补传统实验的不足。

二、物理实验动态过程的数字化探究

(一)观察物理实验动态过程

1.呈现最大静摩擦动态转变过程

人们用弹簧测力计可以粗略测得滑动摩擦力值,然而在实验中用弹簧测力计钩住小木块并匀速直线拉动,使小木块在长木板上滑动,操作起来有一定难度。实验者需要时刻注视弹簧测力计,待示数稳定后读数,而稳定的时段往往比较短,读数难度较大。

实验中,弹簧测力计的拉力逐渐增大,达到一定数值后木块开始滑动。由于弹簧测力计变化较快,相较滑动摩擦力,实验者观察最大静摩擦力的难度更大。笔者使用DIS进行最大静摩擦力实验,让学生在电脑屏幕上观察拉力变大的全过程(如图1)。根据平衡条件,可知静摩擦力变化也是如此。曲线的峰值表征最大静摩擦力值,曲线还揭示了最大静摩擦力出现后摩擦力变化并趋于常数的规律。笔者用这段图线,让学生加深对最大静摩擦力的理解。

2.探究杠杆平衡条件

在探究杠杆平衡条件的实验中,钩码在实验中只能产生竖直向下的力,自然悬挂时无法改变动力和阻力的方向,需要弹簧测力计充当阻力或者动力,通过改变拉力方向来改变力臂。传统实验中,弹簧测力计在改变拉力方向时难以准确读数,只有停在某个角度时才能读数。这不便于观察示数变化。

其实,对于该实验同样可以用力传感器来取代弹簧测力计。力传感器在改变拉力方向时,获得的拉力变化是实时且连续的,传输到计算机后得到的数据同样是实时且连续的。相较于传统实验,数字化实验的好处是不需要人工读数,还可以揭示实时且连续的变化规律,在计算机上导出大量连续的实验数据或直接以曲线图的形式直观呈现。

如果要做探究杠杆平衡条件的拓展实验,同样可以利用数字化实验设备的便利性。传统实验中,读数困难的问题难以解决,实验者只能于固定位置,静止不动时才能读数,如果杠杆转动起来,对于变化情况的观察往往束手无策。笔者利用DIS实验设备轻易完成动态变化的实验操作,让学生将主要精力放在操作上。在杠杆转动过程中,如果力始终是竖直向上的,则向上的力保持不变(如图2)。

3.解释电动机启动电流的动态过程

电动机通电瞬间,转子处于静止状态,所有电能转化为内能,转子线圈相当于一个定值电阻,启动电流比较大。然而,电动机的启动电流和正常工作电流究竟相差多大,学生没有感性认识。

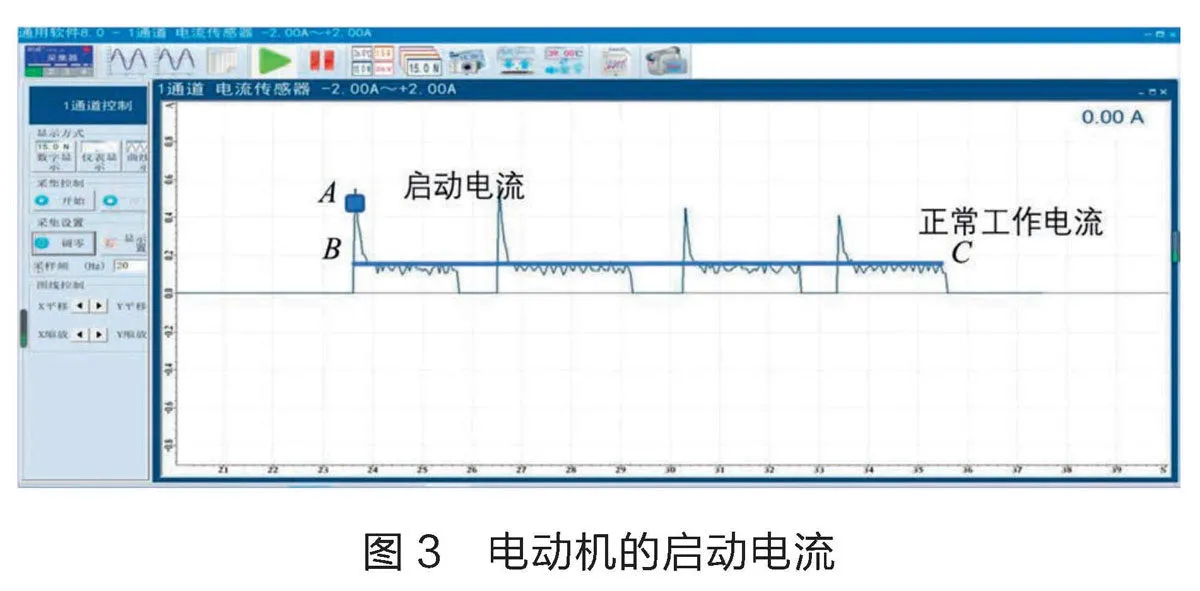

笔者利用DISLab技术对电动机的启动电流进行探究,对两种电流的大小进行大致判断。笔者利用DISLab技术生成启动电流随时间变化而变化关系图(如图3):点是电动机启动时的最大电流,线段所在的纵坐标值是电动机的正常工作电流;电动机的启动过程是很快的,在这个实验中约为0.5秒,如果电动机功率大些,启动时间可能更久一些;启动电流时间是正常工作电流的3~5倍。通过观察图像,学生比较容易理解实验现象和原理。

实验者还可以利用DISLab对电动机转子不动时所造成的危害进行探究。在实验中,笔者紧紧握住电动机的转子。此时,转子的电流始终是正常工作电流的3~5倍(如图4),转子线圈处于短路状态,电动机相当一个纯电阻,所有电能都转化为热能。安装电动机时,如果发现通电后转子不动,首先要切断电源,然后分析原因。

(二)记录物理实验动态过程

1.记录蹦极中弹性绳受力动态

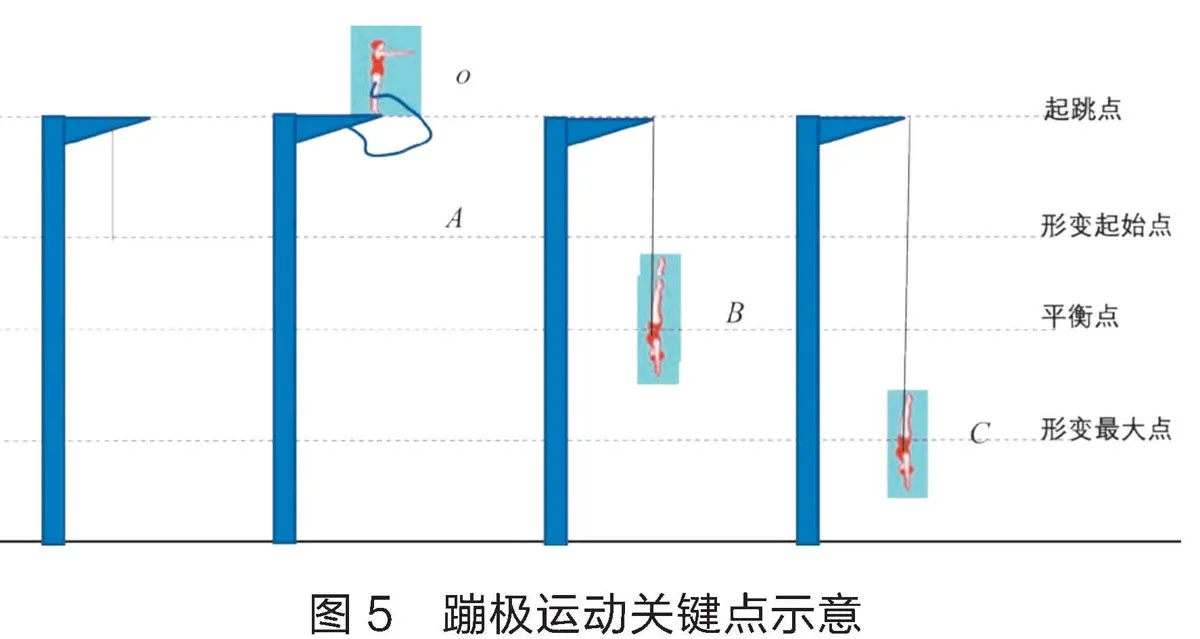

在蹦极过程中,当人体落到离地面一定距离时,橡皮绳会被拉开、绷紧,阻止人体继续下落,当到达最低点时橡皮绳再次弹起(如图5)。

为了更好地研究物体的受力情况,在课堂上教师常用一个砝码和一根有弹性的绳子模拟蹦极过程。尽管教师讲得很辛苦,但学生听得似懂非懂——砝码在下降过程中哪点的速度最大这个难点在传统课堂上很难突破。

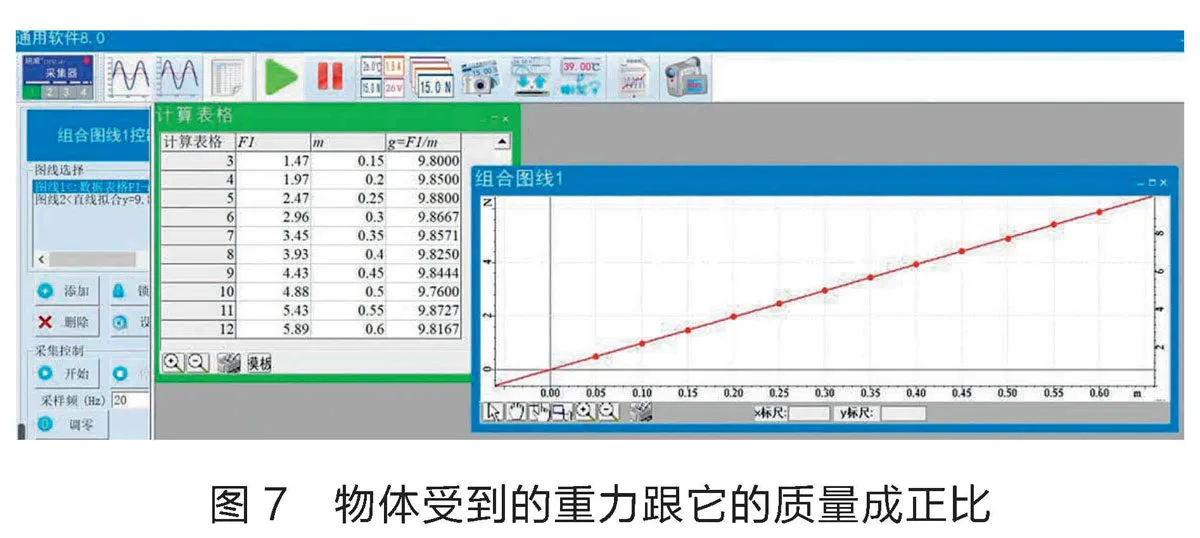

笔者在弹性绳子的一端接上拉力传感器模拟蹦极过程,借助传感器记录砝码下降、上升过程中橡皮绳的受力情况,并在电脑中形成力随时间变化的曲线。由于选择的橡皮绳比较细,导致钢球不受橡皮绳拉力的滞空时间很短,与实际蹦极过程有一点差别。分析后,笔者在线上标出过程中的几个关键点、、、(如图6)。

学生从图6观察可知:蹦极有一段无弹力阶段,即从点下降到点的过程中绳子不受拉力;到的过程中,拉力逐渐变大,阶段拉力始终小于重力,钩码处于加速阶段;点到点的过程中,拉力大于重力,钩码处于减速阶段;点为形变最大点,弹性势能最大;从点回到点还是要经过点,其中,阶段是蹦极的第二个无弹力阶段,点是蹦极的第二个低点。进一步分析还可得出如下结论:在整个曲线中,第一次下落时经过的点的速度最大,最后钩码停留在点;蹦极演示实验中物重0.4牛,在最低点时弹力绳的拉力接近1.2牛。

2.处理重力与质量关系数据

在探究重力与质量关系时,课堂上教师准备弹簧测力计和钩码让学生进行定量探究。每小组有4个固定质量的钩码和一只弹簧测力计。实验时,学生首先用弹簧测力计依次测出4个钩码受到的重力,将测量结果记录在表1中,然后以质量为横坐标,以重力为纵坐标,建立平面直角坐标系,分析得出物体受到的重力跟它的质量成正比。

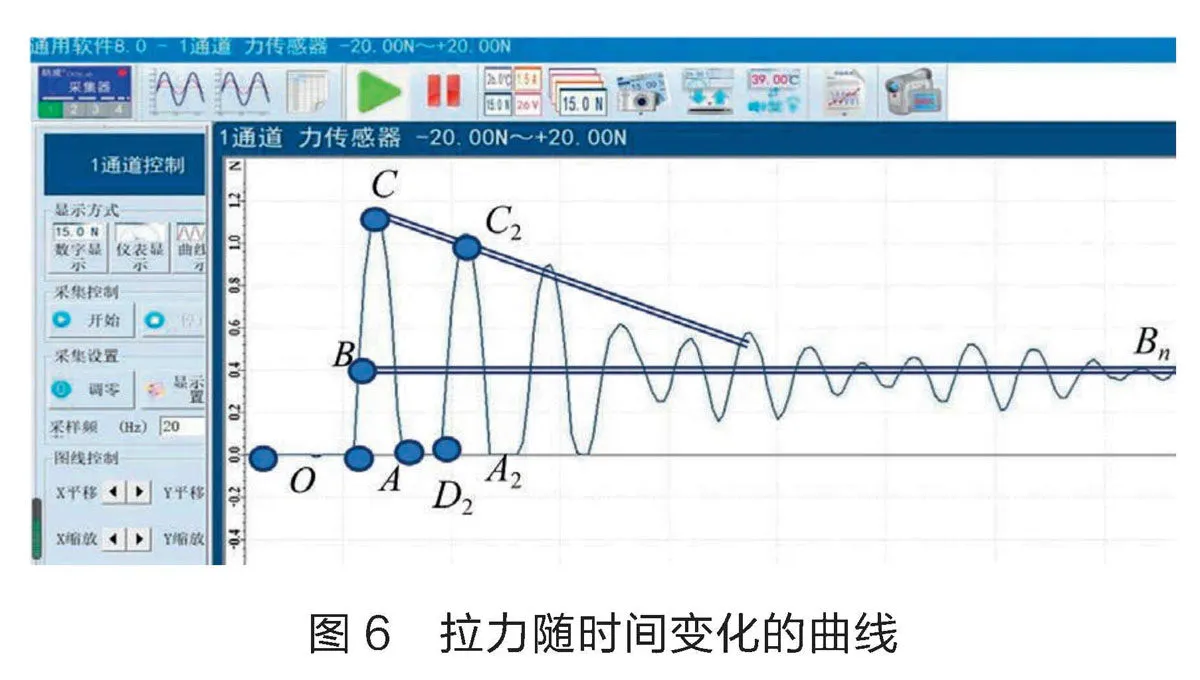

如果用传统方法做实验,学生得到的数据点只有4个,但这4个数据的记录及分析却耗费许多时间。笔者借助DIS实验设备中的力传感器,将非电物理量力转化为电信号传输到计算机,使其在探究重力与质量关系实验中充当弹簧测力计的角色。

学生利用力传感器做此实验,不需要人工读数,不需要人工记录实验数据,甚至不需要人工处理数据,只需将钩码挂在力传感器的挂钩上即可,由系统完成传统实验要求的所有操作。学生利用DIS做实验,不会因为处理数据耗费大量时间,实验中可以用更多的钩码得到更多的数据来分析重力与质量的关系。系统自动根据12组数据进行描点,生成物体受到的重力跟它的质量成正比的函数曲线(如图7)。

三、总结反思

信息技术与教育教学深度融合给师生带来很多便捷。传统教学中的问题有了更多更有效的解决方案。然而,数字化教学对于学生学习来说也有不足,不宜过分依赖技术。

教师用信息技术处理数据虽然足够迅速,但这个过程存在隐蔽性,导致学生理解起来有难度。例如,要用信息技术模拟关蹦极过程,教师应花一定时间作铺垫,让学生对蹦极有一定了解后再进行数字化实验效果比较好。在课堂上笔者作了三次铺垫后才用信息技术进行点拨。

第一次铺垫是让学生解一道题:

【举例】某运动员做蹦极运动,如图8甲所示,从高处点下落,点是弹性绳的自由落点,在点运动员所受弹力恰好等于重力,点是第一次下落到达的最低点。运动员所受弹性绳弹力的大小随时间变化的情况如图8乙所示(蹦极过程视为在竖直方向上的运动)。下列判断正确的是( )。

A. 从点到点过程中运动员加速下落

B. 从点到点过程中运动员重力势能增大

C. 时刻运动员动能最大

D. 运动员重力大小等于

学生通过解题,初步理解蹦极中的几个关键点,为后续学习打下基础。

中学生玩过蹦极的很少,即便玩过也不一定能分析蹦极的过程,但如有蹦极体验,会激发学习热情,提高课堂参与度。笔者播放蹦极视频做第二次铺垫。

笔者引导学生对几个关键点进行受力分析,这是第三次铺垫。学生对开始形变的点、形变时合力为0的点、形变最大点这三点进行分析,为探究蹦极时速度和能量的变化打好基础。

在教育教学过程,教师要综合考虑,科学施教。教师要用信息技术改进实验而不是完全取代,在教学过程中不能用信息技术排斥传统实验,而要用信息技术为传统实验赋能。对于一些物理实验,教师要考虑学生的学习特征与心智发展规律;对于一些数据,教师应要求学生自己一个一个地获得,自主处理数据,建立模型,理解物理本质。

(作者系浙江省杭州市行知中学副校长,浙江省教坛新秀,杭州市学科带头人)