智慧课堂环境下小学科学生成性教学模式构建与应用

2021-12-29罗丹 岳赛赛

我国《基础教育课程改革纲要(试行)》明确指出,“课堂教学不应当是一个封闭系统,也不应当拘泥于预先设定的固定不变的程序,要鼓励师生互动中的即兴创造,超越目标预定的要求”。传统课堂环境下,教师过于注重教学目标的达成,教学过程中预设成分过多,在一定程度上限制了发挥空间,不利于培养和提高学生的创造力。科学课程的核心目标之一是提高学生的科学素养。探究是小学科学课程教学的重要方式。但当前大多数探究活动的过程和结果往往是预设好的,教学资源与环境相对封闭,教师和学生难以创造性地进行教与学活动,不利于学生自主性的发挥[1]。教师应帮助学生体验科学探究的过程,让学生发现问题、提出问题,提高学生的探究和表达能力,培养学生发散性思维。

快速发展的信息技术为高效展示与交流提供了支撑。教师在课堂上应创造一切机会促进学生自主学习、合作学习,发挥学生的主体作用,促使学生最大限度地发挥学习自主性和创造性,提高课堂教学效率。基于以上考量,笔者试图探究智慧课堂环境下小学科学生成性教学模式的构建,并加以应用。

一、智慧课堂为生成性教学提供支撑

信息技术能够有效支持师生行为数据的收集,教师可增强对自身的了解,同时根据数据反馈不断调整教学行为,并在短时间内提高教学质量[2]。技术支持下的课堂能够帮助教师收集并且分析数据,发现数据背后的价值,减少个人偏好及其传统惯性教育思维等因素带来的干扰,促进课堂教学动态生成[3]。技术的合理应用在促进课堂教学生成方面可起到积极作用,提高课堂教学质量。

智慧课堂环境强调师生互动、生生互动和人机互动,使课堂趋向动态性。笔者所指智慧课堂是集硬件和软件设备于一体,其中硬件设备含网络设备和教学设备。教学设备包括教学触控一体机,以及师生全员配备的移动终端,即智能学习终端,支持多任务处理和多种互动工具及软件应用,能使学生获得自然书写输入与识别的体验,实现高度人机交互。这些设备与局域网相连,还可实现任意两个屏幕之间的互动。软件主要是智慧型课堂教学支撑系统,即ForClass教学平台,其具备班级管理、教学备课、即时反馈、屏幕互动四大功能。该平台以智能移动学习终端为载体,可为师生提供便捷的教与学服务。此外,教室里课桌为圆形桌,每桌8名学生,每4人分为一个小组。每桌学生可借助已接入教室局域网的移动终端平板电脑参与学习活动。

二、生成性内容分类和教学模式的构建

(一)内容分类

维特罗克阐释了生成的含义——将新信息融入已有的信息框架中,使学生在原有认知的基础上弄清习得的信息[4]。李炜认为,教学生成是一个从无到有的过程,并从认知角度出发,将其划分为学生的问题、错误及活动过程中表现出来的学生之间的差异性[5]。金丽丽认为,生成性内容是学生在不断交流讨论中创出的新想法和观点[6]。

笔者认为,智慧课堂环境下教学过程中的生成包括学生观点(或提问)、课堂测试结果数据、学生作品三类。学生观点(或提问)指学生遇到的困惑、所持见解,以及教学过程中教师即时生成的某些非预设性的问题。课堂测试结果指随堂检测情况,包含整体完成情况和学生出现的错误等。学生作品指学生在学习活动中完成的作品。

(二)教学模式的构建

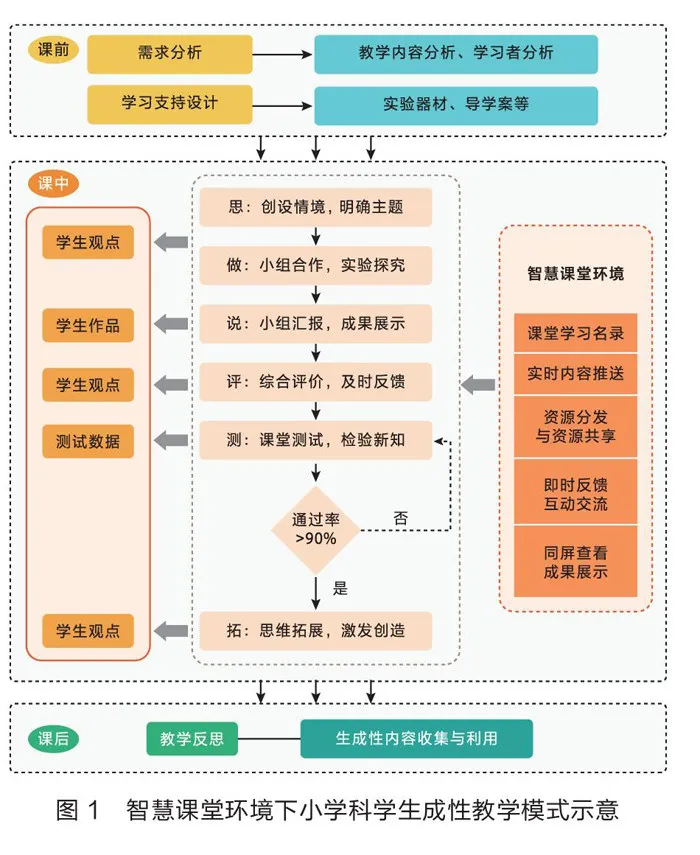

小学科学课程教学旨在提高学生的科学意识,培养学生的科学素养,让学生逐步建立科学思维。笔者构建的小学科学生成性教学模式包括课前准备、课中实施及课后反思迭代三部分(如图1)。

1.课前准备

(1)需求分析

教学内容分析:教学前,教师需要了解所教授的内容在课程中处于什么地位,具有何种作用。通过分析教学内容,教师能够有针对性地组织教学活动,突出重点,突破难点,使所有学生基本掌握所学内容的知识与技能,提高表达能力及认知水平,达到教学目标。

学习者分析:为使学生在合作学习时表现出更高的水平,在对学生分组前,教师应对学生的能力有比较全面的了解。

(2)学习支持设计

准备教学材料,包括实验器材、导学案和在线教学资源。在线教学资源包括教学课件、微课资源、交互试题、线上测试与拓展资源等,用于支持教学内容的呈现与展示、学习活动说明、学生自主学习、学习结果反馈等。

2.课中实施

课中,借助环境资源与工具,通过教与学活动使学生逐步吸收、建构和内化新知识。生成性内容通常产生于课堂讨论或活动中。智慧课堂及其平台系统具有资源分发、同屏查看等功能,可以更好地支撑课堂互动。课堂上,信息技术的科学应用对教学生成性内容起促进和推动作用,使得整个课堂教学过程伴随观点、测试结果及作品等生成性内容的产生,其中思、做、评、拓的环节伴有学生观点生成,说的环节伴有学生作品生成,测的环节伴有课堂测试结果数据生成。

(1)思:创设情境,明确主题

智慧课堂环境下,教师实时推送内容能够为学生创设学习情境,并提供信息与学习资源。教师将学习支持资源如操作注意事项、实验探究记录表等分发给学生,吸引学生的注意力,让学生观察生活中现象及案例并思考其变化的原因或规律,进而在学生提出猜想的过程中设定探究的问题和目标。

(2)做:小组合作,实验探究

学生在教师的引导下,明确小组学习目标,并分工合作,展开小组讨论与实践操作。教师在这个过程中扮演协助者的角色,监督学生完成任务并提供指导。在学生探究过程中,教师提出一些建议或疑问,引导学生进一步思考,更好地完成任务。在智慧课堂环境下,学生借助微课视频等教学资源调整学习进度,并利用平台实时记录实验探究的过程。教师则通过平台实时掌握学生的学习情况。

(3)说:小组汇报,成果展示

首先,教师化身知识建构的促进者,引导学生及时记录组员观点并利用移动终端上传小组的成果,如研究方案或设计。接着,小组代表通过文件传输和屏幕共享向其他小组展示,继而进行汇报。其他组员借助平台及时补充意见。小组之间的交流在平台上同步进行。

(4)评:综合评价,及时反馈

教师利用分屏查看功能呈现学生成果,进行对比分析。在智慧课堂软件系统加载的评价工具支持下,对小组进行积分,一般会用到红花、奖杯等小工具。此时,学生相继展开多元评价。他们通过组内自评和组间互评,提高表达交流与评价能力。之后,教师利用平台屏幕共享功能呈现评价结果,并针对学生的汇报与评价活动情况,作出相应反馈和总结。

(5)测:课堂测试,检验新知

此环节,教师利用移动终端分发线上测试题,进行随堂检测。系统实时统计,自动向教师和学生反馈练习结果。依据测评数据,教师能够掌握学生的学习情况,学生也能自检。结合随堂测试的即时反馈情况,教师合理采用教学策略,如重组教学、设立奖惩机制等,对教学活动进一步优化,以促使生成性教学活动有效开展。

(6)拓:思维拓展,激发创造

教师先借助思维导图帮助学生梳理和巩固课堂学习内容,再通过多样化的形式激发学生思考与创造。例如,教师采用提问的方式,让学生大胆想象,开拓思维,展开对该实验相关探究问题的思考,或结合生活经验提出一些猜想、设计一些创意作品等。此外,还可发送与课堂内容相关的视频,支持学生进行个性化学习与探究。

3.课后反思迭代

平台自动生成课堂实录,保存过程性学习数据。这些数据可作为教师课后反思与教学研讨的重要参考。教师对生成性内容进行收集和利用,如根据学生的课堂学习表现数据制作电子档案袋等,基于生成性内容的积累与分析,优化课堂教学活动。

三、应用案例

笔者将教学系统中的ForClass作为教学平台,开展小学五年级科学教学活动。以教学第二章第五课“光与热”为例,在课前准备阶段,事先进行需求分析和学习支持设计。在学习支持材料中给出了实验器材,包括手电筒、小镜子、温度计、凹面镜、凸透镜、不锈钢勺等;在导学案中呈现课堂活动环节、拓展阅读资料。此外,借助平台为学生提供了实验框架图、随堂测试题及微课视频。

分析教学目标,笔者设计了以下教学环节,在各个环节关注课堂生成,并及时反馈和引导。

第一,课前发送视频资源到学生终端,让学生观看视频并思考一天中太阳的亮度变化与人们感受到的温度高低的关系。太阳照射时温度有升高,但是LED手电筒照射时没有明显的温度变化。笔者通过这样的对比,引入热光源和冷光源的概念,让学生说出生活中常见的热光源和冷光源。在此过程中,学生观点得以显现,如学生质疑冷、热光源产生的原因,而教师可将该问题作为今后新授课的预设内容。

第二,引导学生提出猜想“光的强度与温度的关系”并设计实验方案进行验证。笔者通过移动终端将实验方案框架发给学生,让学生分组讨论并进行实验设计。其间,笔者发现个别小组以思维导图形式呈现实验设计方案。这正是课堂生成学生观点的体现。教师可采取适当的策略引导学生思考,提升学生的逻辑思维水平。学生完成后使用移动终端拍照上传到平台上。笔者及时查看并给予问题反馈,如自变量与因变量出现颠倒、火柴作为光源的持续性较差、实验过程要保障安全等。确定实验方案可行后,学生开始实验探究,选择手电筒作为光源的小组在教室内进行,选择太阳作为光源的小组在教室外的走廊上进行。实验记录员做好观察并记录相关数据,小组通过数据分析与讨论得出实验结论。

第三,在分享与交流环节,教师随机抽选两个小组让他们汇报。学生汇报时,通过屏幕共享将实验方案和实验结果向其他小组展示。小组汇报时,代表阐述实验设计思路和实验结论。其间,学生的展示与汇报内容即为学生作品的显现。

第四,学生在聆听时,借助交流平台,发表观点,对作汇报的小组进行评价。笔者在查看全部方案后,挑选出优秀案例或易错典型并进行对比讲解,运用生成内容帮助学生更好地理解完成实验设计与实施。其间,学生对于其他小组的实验汇报的看法即为学生观点的显现。

第五,教师通过平台进行随堂测试,检验学生对新知的掌握情况,让学生使用移动终端作答。其间,智慧课堂平台支持课堂结果数据的显现,包括答题人数、正确率、未作答学生名单等数据。通过课堂测试结果数据,笔者发现学生对于“光源在汇聚后能使温度升得更高”一题作答正确率较低。笔者对教学内容进行拓展,以太阳灶、奥运会圣火火种为例,通过渐进式提问,引入凹面镜的定义及工作原理。接着,实验中存在问题的学生继续完善,已完成的学生利用平台观看微课视频《凹面镜与凸透镜的运用及光线的路径改变》,进行知识的延伸与拓展。

课后,笔者根据平台自动生成的课堂实录与数据资源进行反思,改进教学环节。例如,以互动题型方式列举不同的光源,让学生进行分类,进而归纳学生对冷、热光源的前概念并引出新知;在实验方案设计环节展示一个同类实验的优秀案例,供学生参考学习;在拓展环节准备光线路径改变的习题,让学生学以致用。

科学探究过程中往往会出现一些新情况和新问题。小学科学教学与生成性教学模式非常契合。相较于传统环境,智慧课堂可为生成性内容的有效记录与分析提供强大支持。通过实践,笔者发现智慧课堂环境下开展小学科学生成性教学有助于丰富课堂的生成性内容,且生成性内容(特别是学生作品)体现新模式教学后学生的认知水平有所提升。笔者实施智慧课堂环境下小学科学生成性教学后,学生的成绩显著提高。课堂是动态且充满活力的,在教学过程中产生的测试、回答、作品等生成性内容可为教师所用。

关于智慧课堂环境,还有更多的技术优势值得挖掘,其在教育教学领域的支持应用远不止体现在生成性教学上,还可以是多元融合的体现跨学科理念的同课同构、视频云技术支持下的协同教研等。作为教育工作者,只有紧跟时代步伐,才能在教育信息化的浪潮中践行先进的教育教学理念,激活课堂,助力学生发展。

参考文献

[1] 陈明选,陈金艳.基于互联网思维的小学科学探究活动设计[J].中国电化教育,2020(10):97-105.

[2] Van den Hurk H T G, Houtveen A A M, Van de Grift W J C M.Fostering effective teaching behavior through the use of data-feedback[J]. Teaching and Teacher Education,2016,60(11):444-451.

[3] 杨艺.大数据思维下教学过程数据分析及应用研究[J].中国远程教育,2016(11):22-27.

[4] Wittrock M C. Generative Processes of Comprehension[J]. Educational Psychologist,1989,24(4):345-376.

[5] 李炜.数学教学生成研究[D].南京:南京师范大学,2007.

[6] 金丽丽.动态生成的初中数学课堂的研究[D].济南:山东师范大学,2013.

(作者罗丹系广东省珠海市第十三中学教师;岳赛赛系广东省珠海市横琴新区第一小学教师)

责任编辑:祝元志