让微课在小说单元阅读教学中显“微”力

2021-12-29蒯正聪

微课以微小、精致、灵活见长,教学中往往能起到“补丁”的作用,对课堂教学进行有益补充,充实、丰富并适度延伸拓展课堂教学。微课实现了信息技术与教学资源的整合,但如果只是将其定位在单篇教学,或为解决单一的问题,拘泥于“微”而不着力开发“课”的功能,其实践意义只停留在“补丁”上,功能发挥必然大打折扣。从单元阅读教学视角分析,微课作为信息技术融入语文阅读教学的有机组成部分,对实现单元目标的共性追求、突出强调单元文本个性特点、丰富学生阅读审美体验等有着显著作用。基于笔者多年教学实践,下面主要探究微课着眼于单元教学设计与实施的策略方法,积极开发利用益于课堂、学生的教学资源,实现微课与语文教学的有效整合。

一、微课单元化设计的着眼点

(一)着眼于课标要求,在微响应中体现素养追求

微课之“微”,在于内容精练和形式精致,设计和实施并不因“微”而盲目与随性。正因微课的“微”特性,在教学中充分发挥作用,就要有开阔的课程视野。所以,从宏观角度看,微课设计的着眼点首先在于对课标要求的微响应——大处着眼,细处着手。笔者在教学统编语文教材九年级上册“古典小说”这一单元时,主要是从课标有关文学作品教学目标的原则要求作为根本遵循的。关于小说等文学作品,《义务教育语文课程标准(2011年版)》有明确的总体目标和内容要求,单元微课设计与教学实施应结合小说文体特点和学情需要,开展针对学生的语感训练、信息获取、思维发展、审美体验等获得,培养学生感受、理解、欣赏、评价的能力,更好地适应学生语文阅读素养发展的需要。

(二)着眼于单元目标,在微整合中体现教学期待

语文阅读教学讲究单元配合,体现透视规则,微课单元整合是发挥其“微”力的有效策略。单元教学中,多维、立体的教学目标需要透视到单课教学空间和具体教学环节,成为具体的、可落实兑现的目标,才会把得牢、抓得稳,重点把握,有力突破教学难点。从中观角度来看,多维的单元教学目标落在具体的微课设计中,是单一、明确的;单一、明确的微课目标,与单元教学、单元整体微课设计互为体系,构成单元目标的多维,共同体现教学期待。例如,“古典小说”单元选文均为中国明清经典白话小说的章节,其编写意图旨在引发学生阅读此类小说的兴趣,感受中国古典小说的艺术,了解其思想和艺术成就,加深对中华优秀传统文化的认同,让学生掌握阅读、鉴赏古典小说的一般方法,培养古典小说的阅读、鉴赏能力,养成用历史眼光观察小说人物的习惯。综览单元内四篇古典白话小说片段选文,皆出自经典,当然要成为学生语文学习的经典之作。精心设计和布局单元教学的目标,就是要通过单元学习,让学生对明清小说的史传性艺术结构、多姿多彩的语言风格、虚实相映的表现手法、民族特色鲜明的人物形象、深刻的文化内涵,有基本的感受、了解、体验与把握。因此,微课要遵循单元目标指引,着眼于引导学生了解明清小说特点、把握内容、概括情节、分析人物、探究主题等,基于此确定微课设计主题,辅助课堂阅读教学,提高学生的古典小说赏析能力。

面对多维的单元目标,若仅以微课之力,是难以达到既辅助单篇教学又协调整合单元的目的的,须形成聚合之力,成就整合之功。这就需要科学整合单元内容,优化微课设计单元布局,加强微课内容的优化、重构。微课单元的重构与整合,需要基于单元目标,实现单元内各微课内容的联系与配合、形式的统一与变化、实施的过程与节奏等。为此,设计本单元微课时,笔者从单元目标出发,依据文本特点,对微课内容进行侧重展现,如《智取生辰纲》为“概括小说的故事情节”,《范进中举》为“理解对比手法的作用”,《三顾茅庐》为“抓住人物关系,分析刘备形象”,《刘姥姥进大观园》为“从粗俗的言行中看‘姥姥’”……每课一主题,各有侧重,相互配合,分别从小说的故事情节、表现手法、基于环境因素和描写刻画的人物形象分析,探知小说主旨,多角度、多侧面引导学生学习古典小说阅读方法,感悟古典小说的艺术魅力。这样目标指向具体明确,更能形成教学合力,突出教学功效。从实施环节安排来看,《智取生辰纲》“概括小说的故事情节”微课在课堂整体感知环节实施,《范进中举》“理解对比手法的作用”微课在艺术赏读环节运用,《三顾茅庐》“抓住人物关系,分析刘备形象”微课在人物分析环节运用,《刘姥姥进大观园》“从粗俗的言行中看‘姥姥’”微课在迁移拓展环节运用,或激趣点拨,或方法引路,或思维加固,或补充延伸,充分彰显小说阅读教学内容与形式的丰富性、过程与实践的体验性,增强学生古典小说阅读学习的获得感。

微课单元整合,也可以单元教学内容为整体,基于目标要求,整合内容资源,设计制作比较阅读、群文阅读、综合性学习、复习性学习、检测性阅读微课,开展整合性单元阅读教学活动,实现古典小说阅读知识、方法、习惯、能力的教学聚合。如设计“从四篇课文读古典小说表现人物的方法”“有故事的情节”“对比手法赏读”“小说环境ABC”等为主题的微课,通过整合各篇内容,实现阅读教学的单篇跨越,开阔学生的阅读视野,激活学生的阅读思维,增强阅读教学的创造性。

(三)着眼于文本特点,在微重构中贴近教学重难点

微课设计的目标原点是学生学习的需要,设计基点在于文本。微课因微小而精致,这是微课活力之所在、微课生命之所系。因为精致,所以微课设计不是率性而为、随心所欲,而是要从大处着眼,遵循课标和单元目标要求,在总体目标和单课文本特点的坐标系中准确定位,进行文本微重构,聚焦重难点,找准发力点。

例如,《智取生辰纲》一文中,杨志、晁盖、吴用等鲜明的人物形象、尖锐的矛盾冲突、看似简单却暗含人物关系演进的情节、典型的环境描写以及直接表现人物特点的语言动作描写等,都是有突出价值的教学要素。作为小说要素的具体体现,所有的教学内容都有其合理性。但就文本特征而言,小说重在“智”字,表现杨志“智守”和“智取”的斗争与较量。小说中的矛盾聚焦与情节演进,牵动着人物表现,曳带着环境呈现,成为本课的重难点。相较而言,对晁盖、吴用等人的直接刻画较少,环境描写的深度阅读空间极其有限。所以,紧扣文本特点,笔者将微课主题设定为“概括小说的故事情节”,运用信息技术实现对教学内容的微重构,用微课形式加强重难点教学,更加突出教学目标的指向性,强化微课设计功用,契合学生小说阅读能力和文学修养提升的需要。

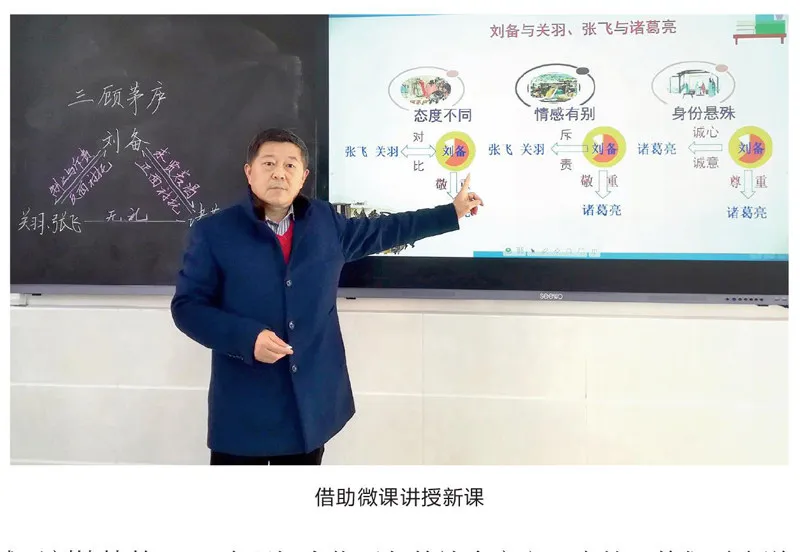

又如,《三顾茅庐》一文故事曲折多变,人物性格鲜明、形象突出,语言描写、动作描写以及侧面烘托人物、对比、衬托等方法运用巧妙。基于课标要求、单元目标、文本特点,本文教学除了立足经典,引导学生积累必要的文化常识外,重点在于引导学生体会情节推进中的人物表现,理解人物形象,学习小说刻画人物的方法,赏析精练的语言,获得审美享受。从文本教学目标和特点来看,人物形象分析与把握无疑是教学重难点。为此,笔者设计了“抓住人物关系,分析刘备形象”主题微课,以微课之“微力”重构文本,聚焦刘备人物形象,将主要人物刘备置于人物关系的中心,解读串联作品背景知识、人物形象刻画方法、情节发展等教学目标要素,引导学生在广阔的社会历史背景下解读作品,把握人物形象,体会艺术特点,增进学生阅读思维的广度和深度,引导学生读出经典味、故事忠实于历史文学的味道,获得审美体验和传统文化的陶冶。

再如,《刘姥姥进大观园》记述了刘姥姥第二次进大观园的场景。作者通过雅与俗、庄与谐的对比,塑造了刘姥姥与众人的人物群像,营造出强烈的喜剧效果。文章善于在细节中表现人物性格,一场“笑”剧写出人与人之间地位的不同、性格的差异,背后也包含作者的态度与情感。场面描写、人物性格刻画、感受“笑声”背后作者的深意,是文本解读的重点内容。因此,微课设计主题为“从粗俗的言行中看‘姥姥’”,既加强对人物形象的准确细致把握,也适度拓展,引导学生循着这一切入点,抓住刘姥姥这一人物形象进行整本书阅读,体会人物在小说中穿针引线的作用,通过刘姥姥演绎贾府盛衰。微课对文本的微重构,为学生拨亮走进名著的“微光”,照亮经典阅读之路。

微课因其微,不能有撒豆成兵的铺张,而要做好点石成金的功课以“至功”。

(四)着眼于学情,在微经营中彰显教学优势

理想的教学是有组织的,要有经营意识。微课设计与实施的最直接功用就是适应学情需要,促进学生阅读。在多年的教学中发现,九年级学生阅读小说的经验比较丰富,基本能掌握小说的基本知识,如三要素及其关系等,初步掌握小说阅读的基本要领,懂得把握故事情节和通过语言、动作、心理等描写分析人物,通过分析社会环境来理解人物形象的社会意义。当然,他们对小说的理解和把握具有起始性,远没有达到驾轻就熟的程度。

小说单元微课设计不但要在内容上有所体现,也要在组织上给予安排,充分利用学生对小说的兴趣优势、知识信息和能力储备,运用信息技术形象性、丰富性、灵活性的手段和资源优势,充分发掘教材,精心设计活动,有效开展教学,关注阅读教学动态变化,充分激活学生的阅读求知和审美欲望,让学生真正地走进文本,感受作者的艺术匠心,必能引领学生把握小说情节人物,理解小说的主题,感受小说的艺术美。

例如,《范进中举》以“理解对比手法的作用”为主题设计课堂研讨微课,很好地起到引导学生感悟文本对比手法及其对表现刻画人物、演示情节、展示社会背景、深化小说主旨、突出小说讽刺艺术的作用,纲举目张,适应动态化、生成性、复杂性学习资源的运用和教学活动组织的需求。针对学习中存在的人物描写角度把握问题,进行微课二次设计,设置“人物描写的角度”问题性微课,专门对人物正面、侧面描写的概念、表现、范例、作用等结合文本进行具有实践性的归纳分析和方法指导,让学生在细微处习得小说文本阅读功夫,以微课之功助力学生语文素养的提升和学习能力的提高。

二、微课单元化教学实施的着力点

基于文本个性特点选择微课内容是必要的,但微课作用的发挥并不拘泥于具体的教学环节。单元教学不是课文篇与篇的简单相加,而是在群文教学中实现对文本阅读教学效益的最大化追求,实现学生对类文学习整体水平的提升。

以“微”面目出场的微课,首先关注的是单元目标与课标要求。只有聚其“微”,从微课单元整合做起,才能成就和放大其“课”的角色功能,让碎片化的微课教学单元化、系统化,凸显单元小说文体教学的目标追求和价值诉求。正是在尊重文本个体特点的基础上,放宽微课教学视野,把它置于更具开阔空间和活力的单元教学中,充分尊重知识的内在联系,加强整合,才能形成教学合力。

(一)见微知著:实现单元共性目标,优化文体教学

小说阅读教学是将语言学习、思维培养、文化熏陶、审美体验融入以小说三要素为显性教学要素功用性和艺术性的过程。微课在教学的细微处起作用,在文体教学格局中显功效。例如,《智取生辰纲》以“概括小说的故事情节”为主题设计微课,在整体感知环节以情节为线索,从厘清结构、抓住场面、寻找线索等方面实现对小说情节的准确读取;在明线与暗线并行和交织的艺术表现中读出小说人物形象、场景变化、环境描写、矛盾冲突的艺术安排;在情节概括的方法介绍与练习中深化对小说主旨的理解。微课强化文体教学,才能在单篇课文和单元教学中彰显其价值,这也遵循了单元教学设计初衷。单元的4节微课,着力点均落在小说三要素上,有利于整合小说资源,聚焦思维光亮,凸显文本教学特征,实现文本教学效益的最大化。

见微知著,是从每节微课的“微”特征中展示小说文体教学特有的魅力和价值,有利于学生在单元微课与文本阅读教学整合过程中把握小说阅读规律。

(二)造微入妙:突出文本个性特征,强化思维训练

微课单元化教学目标的实现,必须基于文本个性进行设计与实施。只有实现其最大文本价值,才有可能真正落实单元地位、教材编写意图。也就是说,单元目标要落实在对具体语篇阅读的教学过程中。

阅读教学目标的落实,学生语文阅读能力的提升,关键在于阅读思维能力的提升。学生阅读障碍的突破,是阅读教学价值得以实现的保证。不论是对小说文本的整体感知、内容理解、形象把握,还是主旨领悟、艺术赏鉴、拓展延读,学生的阅读障碍主要是思维能力不强造成的。所以,微课实施,不论是时机、内容还是方式选择,大多是围绕思维这一要点帮助学生拓宽视野、开启思路、丰富体验、强化积累。例如,《三顾茅庐》“抓住人物关系,分析刘备形象”的微课中,以人物关系为文本的问题基点可激活学生的阅读思维,在小说人物一般表现方法的介绍中唤醒旧知,以《三国演义》绘本人物辅助文字丰富画面感,开启形象思维,引导学生在具体的文本语境中识读人物以增强分析赏析能力,在问题情境中比较人物以增强对比归纳能力,在情节化的画面更替中实现由形象思维到抽象思维的演进,在动态化的思路中落实对小说语言准确性、连贯性、条理性和多样性的理解。

微课时间简短,呈现形式直观,有益于学生把握思维效度,形成思维梯度;微课长于资源整合,内容选择典型,有益于提高思维精度,加大思维深度;微课教学情境多元,技术运用自主,有益于筑牢思维稳度,增强思维韧度。这是微课与生俱来的,其作用发挥有待语文教师不断探索实践。例如,教学《范进中举》时,借助微课的形象性、动态化,可发挥激趣效果,增强学生学习的持续注意力;借助微课内容的典型性,以“对比”主题,可实现对小说情节、人物形象、社会环境、思想主旨、语言艺术的整合学习,围绕重点加强思维精度,紧扣难点强化思维深度;在微课戏剧化的场景设计中,让学生的思维空间实现拓展和跳跃,增强对问题的辩证思考,提高思维的稳度与韧度。

造微入妙,就是利用微课之“微”,依据文本个性特点,营造思维和语言妙境,强化思维训练,提升语言思维能力。

(三)积微成著:发挥微课的艺术张力,深化主体体验

微课作为有别于常规文本的教学资源,优势就是其具有的生命力。微课以短小、精致、灵活的信息化特质在语文阅读教学中激发学生学习兴趣,营造教学情境,引入丰富的资料,展示知识,启发思考,组织教学,拓展迁移等。以怎样的形式、借助怎样的时机教学,是教学技术,更是教学艺术。例如,“从粗俗的言行中看‘姥姥’”微课的故事性设计中,契合大观园典雅环境的画面设计、刘姥姥等人物的插图展示、帘幕状的动画设计及以适当的情节材料补充,能够充分调动学生阅读思考的积极性,丰富学习体验,在自主阅读与思考中总结归纳出“粗中见细”“粗中见憨”“粗中见善”“粗中见智”“粗中见真”的刘姥姥形象,读到刘姥姥善良正直、聪明能干、明事理、重情义、坚忍不拔的毅力,感受到她身上体现的中华民族传统美德。这都是从微课无限的内容与艺术外延中得来的。

微课作用的发挥,不仅要有先进的理论引领,也要有设计制作使用的技术和能力,以适应现代语文课堂教学实践。教师设计的微课,或预习以概括感知,或探究以深入研读,或拓展以活动迁移,相机而行,循情而动,将阅读与思考的主动权最大限度地还给学生,深化学生主体学习体验,使传统的课堂有了更多“问渠清如许”的鲜活。

积微成著,就是以微课之“微”力,扶正学生自主的阅读姿态,在无数的微不足道中积累语文阅读教学成效的卓著,实现微课与语文一起成长。

注:本文系安徽省教育信息技术研究课题“微课在语文阅读教学重难点突破中的应用研究”(立项号:AH2019078)阶段性研究成果。

[作者系安徽省合肥北城中学(东校区)教师,正高级教师]

责任编辑:孙建辉