数学教师应具备怎样的信息技术应用能力

2021-12-29王鹏远

一、数学的重要性日益凸显

在当今信息社会,科技的发展处处离不开数学,从互联网、手机通信、智能交通,到航空航天、生物科技、金融投资……数学可谓无处不在。正如中科院院士张恭庆所说:“数学是现代理性文化的核心,数学是科技创新的一种资源,是一种普遍适用的并赋予人以能力的技术。”数学实力往往影响着国家实力,世界强国必然是数学强国。一段时间以来,美国对华为的制裁成为国人关注的热点,身处风暴中心的华为总裁任正非深知在这场科技竞争中数学的重要性。他在一次接受媒体采访的2万字实录中27次提到了数学。早在2012年的一次座谈会讲话中,他谈道:“我认为用物理方法来解决问题已趋近饱和,要重视数学方法的突起。”

数学的重要性不仅在于应用数学,还在于基础数学研究。历史表明,基础数学研究往往超前于实际应用,支撑重大的原始技术创新。李克强总理多次强调理论数学等基础学科对提升原始创新能力的重要意义,他指出:“无论是人工智能还是量子通信等,都需要数学、物理等基础学科作有力支撑,我们之所以缺乏重大原创性科技成果,‘卡脖子’就卡在基础学科上。”正是出于对数学重要性的深刻认识,2019年,科技部、教育部、中科院、自然科学基金委联合制定了《关于加强数学科学研究工作方案》。

二、数学教师的教学能力应与时俱进

教育是面向未来,为未来培养人才的。我们的数学教育观、人才观应与时俱进,教学方法、教学手段也要有相应的改变。数学教育不能目光短浅,只盯住高考,传授给学生单纯的知识,不能满足于重复性的解题训练和应付考试,而应立足高远,考虑到学生的未来发展以及未来社会对于人才的需求。

(一)信息社会对数学教师提出新要求

不同于农业社会,也不同于工业社会,信息社会的人才需要有更多的理性思维、创新意识和自主学习能力。唯有如此,他们才能适应瞬息万变的社会发展。

数学如此重要,但数学给人们的印象是抽象和枯燥的,许多学生对数学不感兴趣,甚至望而生畏。为此,数学教育工作者应做好以下工作:一要让数学容易一点,提高全民族的数学素养;二要突出数学本质,体现数学在提高学生理性思维方面的教育价值;三要关注学生在数学学习过程中的主体地位,激发他们学习数学的动机,主动获取新知;四要创设适当环境(包括技术环境),鼓励学生通过实验、探索和交流去发现数学。这就对数学教师的教学能力提出了新要求。

(二)信息时代数学教师教学能力的三要素

过去,对于数学教师的教学能力,我们主要关注对两个方面知识的运用:数学学科知识和教学法知识。数学教师的学科知识不同于数学家的学科知识。数学家的学科知识关注于对挑战性问题的探索和发现。数学教师的学科知识则更多集中于对所教数学内容本质的把握、数学概念的发展、数学的内在联系、数学教学内容的主线和重点,以及所教内容在各学段的地位、教育价值、思维特点等。教师必须对此深刻理解,融会贯通。

教学法知识则要研究学生的学习规律,关注所教对象的生理心理特征、生活经验、知识基础、兴趣爱好、思维模式等。研究人是怎么学习数学的,如何激发学生的学习动机,如何保持学生的学习兴趣与好奇心,如何使学生获得学习的成就感与自信,如何与学生进行有效的交流,如何认识学生的个体差异并对不同的学生提供有效的帮助等。

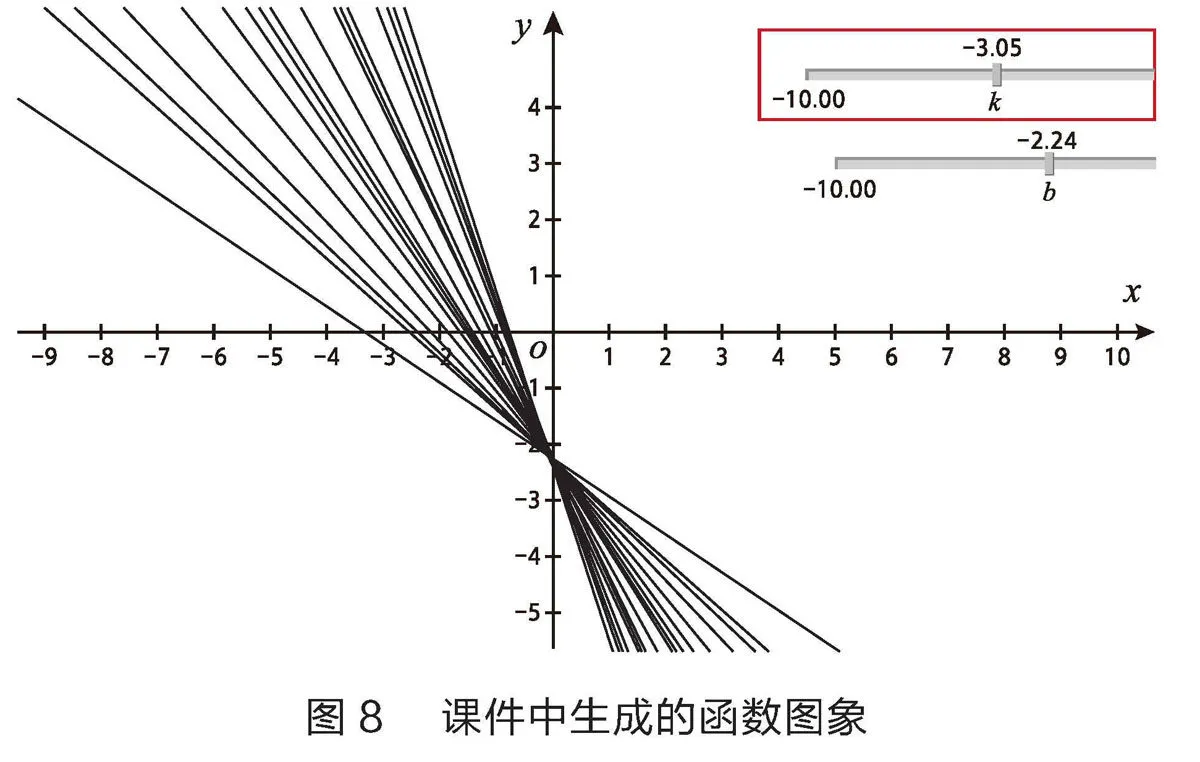

在信息社会,数学教师所要运用的知识还应增加一项——技术知识(如图1)。新冠肺炎疫情期间的“停课不停学”,已经暴露出一些教师在技术知识方面的短板。教师只有顺应技术的变化,把技术恰当融入教学过程中,才能提高数学教学的效率和质量。技术知识主要包括对互联网、计算机、计算器、数学工具软件的把握与使用。教师还要有资源共享的意识,不做低水平的重复劳动,从而把更多精力用于研究教材、研究学生和不断更新自身的知识结构。如图1所示,信息社会教师的教学能力应是“学科知识”“教学法知识”和“技术知识”三者的交集。

三、a8445ec5c9b53019247dce0ebf98579d1ce358193d5c0d952ca713ea7a4b56cf数学教师应如何提高信息技术应用能力

(一)熟练使用普适的信息技术

我们所处的生活环境在变化,我们的生活方式也随之发生改变。例如,市内出行有共享单车可供选择,去外地旅行有高铁、飞机可供选择;通信比过去快捷多了,手机代替了书信和长途电话,人们现在已经很少去邮局了。人们不可避免地要使用新的技术手段,不会固守传统的方式。

我们的教学与学习环境也发生了很大变化。新技术在教学中的使用不可阻挡。就拿我们的教学工作来说,现在不必像过去一样刻蜡板油印练习篇子了,教师会选择用Word生成讲义或试卷;不用算盘或笔计算考试的平均分和标准差了,教师会选择Excel。在数学教学中,使用信息技术也是发展的必然趋势。实际上,不少教师已经在课堂教学中熟练使用了PPT或者电子白板。

(二)学会运用数学学科教学工具

对于数学教学来说,影响最大的莫过于近些年异军突起的数学教育技术。不同于Word、Excel、PowerPiont这些普适的信息技术,数学教育技术是专为数学教学设计的,如几何画板、Geogebra、Cabri3D等工具。特别值得一提的是,中科院张景中院士主持开发的智能软件平台——超级画板与网络画板。作为一款具有自主知识产权的动态数学软件,超级画板在几何画板的基础上增加了数字计算(特别是符号演算)、编程环境等符合数学教学需求的功能。此外,超级画板和网络画板中还积累了大量课件,形成丰富立体的课程资源(如图2)。

(三)积极探索技术支持下的教学变革

动态数学软件的引进对于数学教学的影响是深刻的。它不仅起到辅助作用,还将生成在技术支持下的关于教材、教法改革等有价值的研究课题。这里仅举几个例子加以说明。

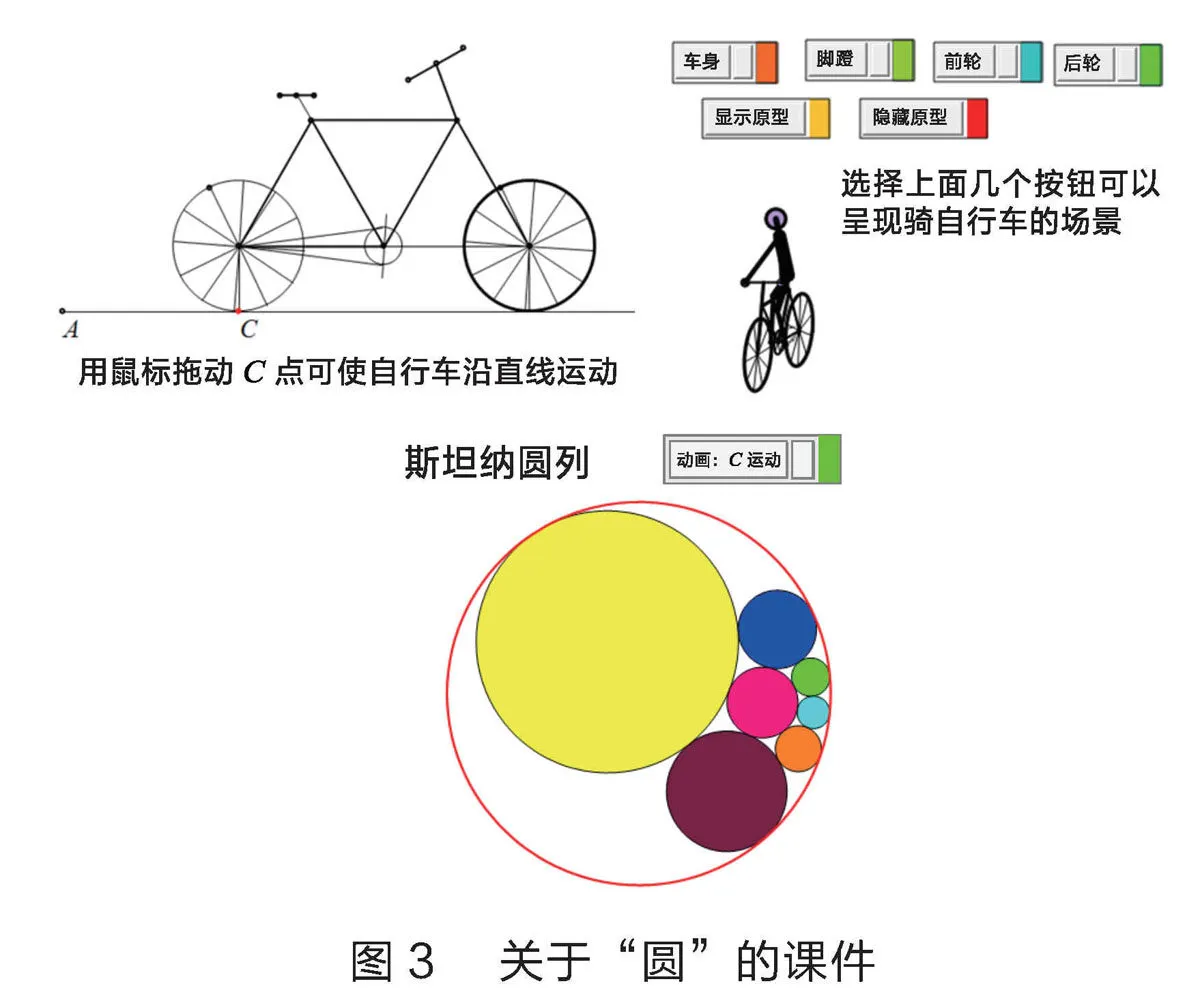

例1:圆的引入

图3是为初三准备的课件,屏幕上的动画引起学生的好奇心。“什么是圆”“圆与直线的关系”“圆与圆的位置关系”都隐含在动画中。学生会问:自行车怎么会动起来?斯坦纳圆列是怎么制作的?这里不仅关注圆的知识的引进,还考虑到激发学生的兴趣和保持学生的好奇心。由于圆学生在小学已经学过,将上述课件引入教材,将更好地调动学生的注意力和探究欲望。

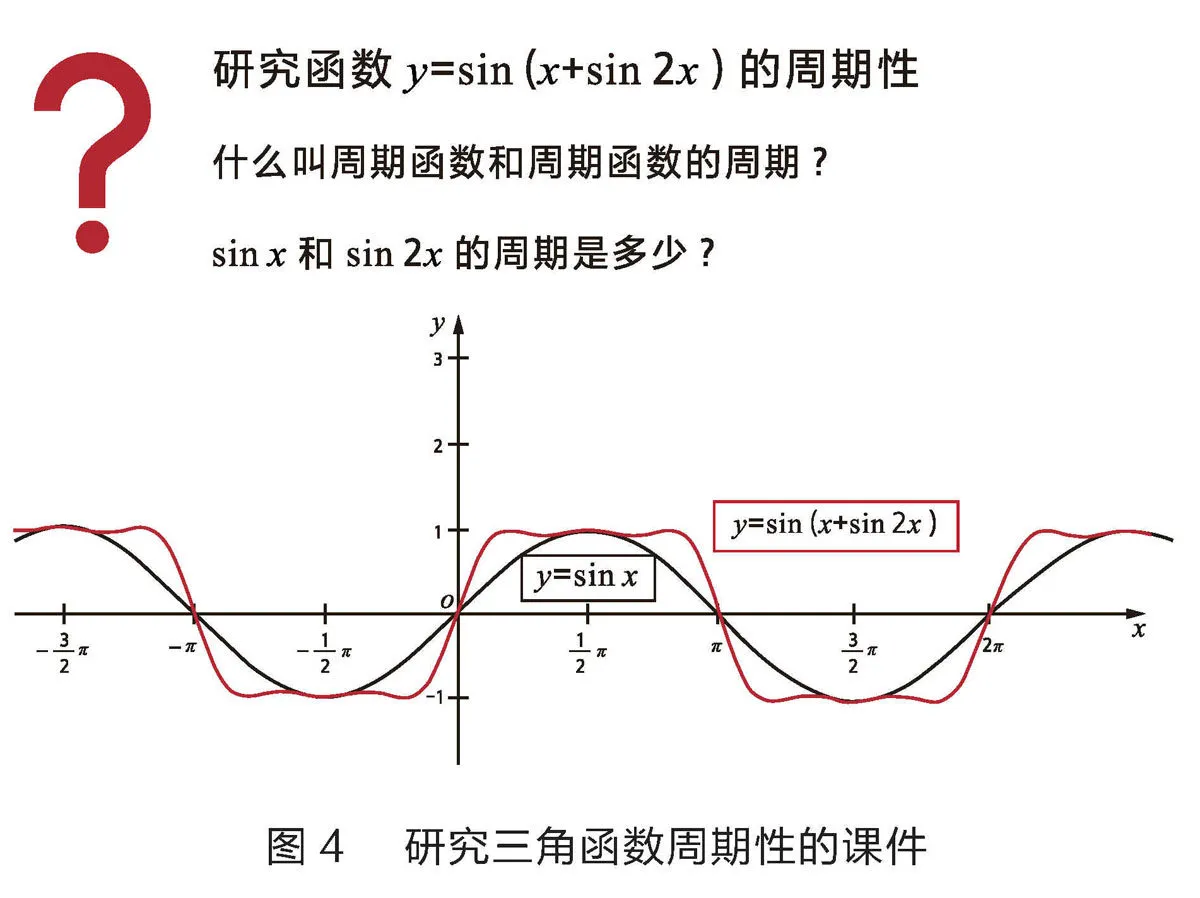

例2:周期函数的概念

图4是为高中学生学习三角函数的周期性准备的课件。过去解决这个问题,只能利用解析式证明“当自变量增加2π时函数值不变”,现在则可以利用图象直观加以验证了。

例3:函数性质的研究

看到图5所示的函数图象,你会猜测这个函数是增函数。果真如此吗?

当我们把变量尺的变化范围调整为[-100,100]时发现:当足够大时,函数值会变得足够小。通过计算并观察当取不同值时对应的函数值(如图6),就更加验证了这一判断。

可见,我们原来通过观察图象所得到的“函数是增函数”的结论是错误的。原因是,当初我们绘制的图象只是函数整个图象的一小部分,而我们以偏概全,导致得出错误的结论。

在黑板上画图,我们无论如何也想不到当自变量在[-1 000,1 000]变化时函数值如何变化,受技术所限,我们只能看到函数图象的局部,而计算机这个“望远镜”帮助我们打开了眼界,得到了函数图象更多的信息(如图7)。

于是,我们自然想到不能只凭图象研究函数性质,需要换一个思路研究函数的性质,即可以先通过研究函数解析式的特点,了解自变量的变化范围,猜测其函数的大致性质,再通过描点、连线画图,辅之以计算机的即时计算,猜想其函数性质。当然,最后还要通过逻辑推理加以论证。我们不是总说要培养学生的批判性思维吗?这个案例说明,在我们的教学中不乏这样的机会。

限于篇幅,笔者不多举例。不过,这几个例子足以说明信息技术可以在深度学习中发挥作用,我们有必要在信息技术环境下研究教材和教法的改进。

(四)数学教师应用技术的要求与原则

1.对数学教师信息技术应用能力的要求

我们认为,对大部分教师的信息技术应用能力应该有最低要求:一是掌握基本工具使用的技能,包括计算机的基本操作、网络检索和交流技能、普适信息技术和数学教育工具软件使用的基本技能;二是要有资源共享意识,由于一般教师不可能把主要精力用在课件制作上,而应更多地用于研究教材和研究学生,资源共享可以极大地节约备课时间,提高教学效率。

在此基础上,更为重要的是恰当地应用技术。教师应结合教学内容需要,选择应用技术的时机、方式,并与其他教学手段配合。该用则用,不该用则不用。

2.数学教学中应用技术的原则

把握本质、遵循规律、启发思考是将信息技术用于数学教学的原则。在教学过程中,用不用信息技术、用什么技术、使用技术的时机以及使用技术的方式方法,都需要遵循这一原则。使用技术的目的是为促进高效的数学教学,是为促进学生的数学思考,而不是削弱思考,不是为使用技术而使用技术。

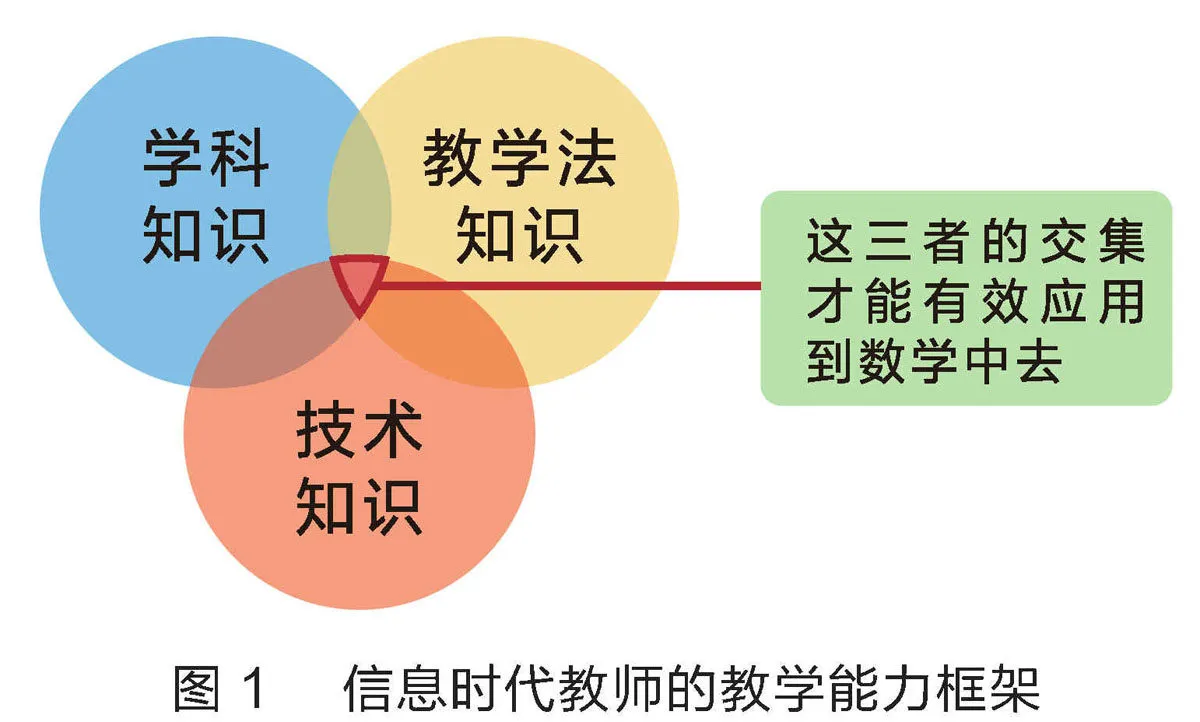

以“一次函数的性质”为例,有教师是这样设计的:在课件中,先固定变量尺中的,用鼠标拖动变量尺中的滑钮,让学生观察一次函数图象所在的位置;再固定变量尺中的,用鼠标拖动变量尺中的滑钮,让学生观察一次函数图象所在的位置,最后归纳得出对于不同符号的系数、,一次函数图象所在的象限(如图8)。

如果教师仅通过课件展示一遍各种情况,再让学生通过“看”来归纳,是否留给学生“想”的空间太小了?毕竟学生看到的只是计算机屏幕上呈现的结果,而不清楚其中的道理。是否可以让学生先回答、的意义,接着猜想正比例函数=图象所在象限并说出理由,然后由一次函数=+的图象与正比例函数=图象的位置关系,猜想对于不同符号的系数、,一次函数图象所在的象限。这段时间让学生充分思考,只是在学生思考后才展示课件验证学生猜想的结果。

可见,制作课件仅仅是应用技术的第一步,更重要的是如何在教学过程中使用课件。我们可以在实验中进行更多的案例分析点评,积累使用技术的经验。

(作者系北京大学附属中学教师)