中小学科技创新课程体系构建与实施路径

2021-12-29李敏

青少年科技创新活动是指青少年在科技辅导员、科技教师或科技专家的指导下,通过自主探究,在科学领域获取有价值的成果或新发现,以及在技术领域形成有价值的设计,新发明、新工艺或新方法的创造性活动[1]。在中小学开展科技创新教育有利于激发学生热爱科学的兴趣,提高学生的科学文化水平,培养学生的创新精神与实践能力[2]。然而,在推广的过程中,因地区、学校发展不均衡,教研力量薄弱,科技创新活动在中小学校开展得还不够理想。以东莞为例,虽然青少年科技创新教育整体氛围较好,但各中小学校各自为政,学校之间、学段之间缺乏有效连接,普遍存在三大问题:一是教学过程不系统,教学对象局限性大;二是教学效果受教师能力影响大,难以复制推广;三是缺少课程载体,场地、设备、经费及课时难以保障,可持续性不强。针对上述问题,笔者通过理论介入与行动研究,构建了中小学科技创新“三层三类”课程体系,将科技创新教育系统化、课程化,并在实践探索中形成了若干操作性强且易复制推广的课程实施路径。

一、如何落实学校科技创新课程

当前,中小学科技创新教育大多是以“活动”的形式开展,教师通过课题辅导,针对个别或小组学生教学,其过程包括提出问题(选题)、分析问题、制订研究计划、收集相关信息、确定设计方案、制作模型、模型测试与优化、方案改进、撰写技术发明报告等环节。但在实际开展的过程中,指导教师往往不会严格按照上述流程将各个教学环节一一落实,而是依据自身和指导对象的情况、需要研究的问题、项目进度等进行调整,随意性较大,没有形成系统课程,也没有相对固定的教学内容和教学方式。因此,我们需要将科技创新教育从“活动”转化为“课程”,解决其教学过程系统性不足、普及程度低等问题。那么,在中小学现有课程中,我们可以选择哪些课程适合作为落实科技创新教育的载体,又有哪种教学方式更适用于开展科技创新教育?

(一)选择开展科技创新教育的课程

目前,所有课程都在倡导培养学生的创新能力,但综合教学内容、课程资源等条件考虑后,笔者还是选择了通用技术、信息技术、综合实践活动等作为科技创新教育的课程载体。一方面,这些课程的教学内容与科技创新教育契合度较高。例如,在“解决问题过程”的教学环节设计上,通用技术课程把“设计的一般过程”分为发现与明确问题、制订设计方案、模型或原型的制作、方案优化以及产品的使用说明等几个阶段[3];信息技术课程通常从问题出发,采用任务驱动方式分析与解决问题;综合实践活动课程则将研究性学习划分为选题、开题、证题和结题四个基本过程[4]。另一方面,这些课程有更多可以投入并适用于科技创新课程开发的资源。比如,有可以专任科技创新课程的教师,有更多可以自主设计的课时,有适合开展科技创新教学的教材、创客空间、校外实践基地等。

(二)选择适用于科技创新教育的教学方式

科技创新的教学过程是发现问题、分析问题、解决问题的过程。它以学生为主体,以问题为导向,以研究项目为载体,注重学习过程与成果的科学性、可行性和创新性。从这些特征来看,“基于问题的学习”(Problem-Based Learning,简称PBL)是最适于开展科技创新教育的一种教学方式。理查德·阿兰兹在《学会教学》一书中将PBL分为设计问题、组织学习、呈现结果和反思过程四个环节。“问题”作为线索贯穿整个过程,将每个学习阶段有机连接起来,从而形成一个完整且有意义的学习过程[5]。

科技创新的教学过程还具有跨学科、重实践、重过程等特点,因此,在教学过程中还可以融入STEAM教育、活动课程等理念。STEAM教育强调多学科交叉融合,使教学集科学知识学习和动手实践于一体,最终实现培养学生创新精神和实践能力E+uJ/KN7HjKJRYuXvQLnVg==的目标。活动课程则是从学生的兴趣和需要出发,以学生的经验为基础,由不同形式的一系列活动组成的课程。

二、构建“三层三类”科技创新课程体系

明确了适于开展科技创新教育的课程载体和教学方式,我们还需要构建一个科技创新课程体系,组织核心教师团队开发系列课程,以解决科技创新教育教研力量薄弱、课程不系统、普及度低等问题。

(一)构建科技创新课程体系的现实需要

1.有利于打破学校壁垒,凝聚教研力量

以建构课程体系为目标,笔者联合市科技教育名师组成核心教研组,采用“校内学科联合+校际名师合作+校外馆企支持”的教研模式,即:校内跨学科教师联合开展集体教研、模块教学等;跨学校名师合作开展课题研究、教材编写、同课异构和经验交流;引入科技馆、科技企业等机构的外部课程资源,拓展教学场馆空间并举办各类活动。这种教研模式能够打破地区、学校壁垒,开发覆盖小、初、高各学段的系列科技创新课程,从而实现科技创新贯通教育及学生的阶梯式培养。

2.有利于提高课程开发的系统性和规范性

通过构建课程体系,开发系列课程、建设相关课程资源、编写教材以及教学实践,可实现理论与实践相结合,为中小学校自主开发科技创新校本课程探索路径,同时形成丰富的课程资源和系列实用教材,使科技创新教育的开展更为系统和规范。

3.有利于在中小学普及科技创新教育

通过构建课程体系,可实现对不同基础、不同需求、不同特点学生的教学全覆盖,推动科技创新教育分层培养、分类实施,提高科技创新教育的普及程度。

(二)“三层三类”科技创新课程体系

基于分层培养、分类实施的课程设计目标,笔者以通用技术、信息技术、综合实践活动等学科为载体,以PBL为主要教学方式,融合STEAM教育、活动课程等理念,构建了“三层三类”科技创新课程体系(如图1)。

在该课程体系下,教师可以面向不同实施对象,逐步开发并完善不同类别的系列课程,从而达到“所有学校都能推广”“所有教师拿来即可开课”“所有学生都能参与课程且有收获”的目标。比如,必修课程通过“模块嵌入”和“主题式项目设计”将科技创新教育融入学科课程,通过国家课程校本化,覆盖全体学生,实现科技创新在中小学的普及教育;活动课程通过学生社团、社会实践/研学旅行课程化,让更多对科技创新有兴趣的学生可以参与学习、实践和体验,并在参与的过程中进一步提升兴趣,找到方向,获得一定的知识与能力提升;选修课程则通过创新创客基础课程开发、已有选修课程的二次开发和企业课程资源校本化等方式实现,使中小学科技创新活动从原来的“小组辅导”“训练队”等模式转向系统化、课程化的教学,使更多的学生有机会更深度地参与学习,获得更系统的知识和能力提升。

三、深入探索科技创新课程的具体实施路径

经过多年实践,笔者与核心教研组的教师们在“三层三类”科技创新课程的开发与实践过程中,根据三种类型课程在组织形式、实施对象、教学条件限制等不同,逐步探索并形成了可行性高、易于复制推广的若干课程实施路径。

(一)必修课程实施路径

1.模块嵌入

我们可以将科技创新活动过程拆分为多个环节,选择与通用技术、信息技术、综合实践活动等课程内容相契合的部分,以“模块嵌入”的方式面向全体学生开展教学。

如选题阶段的“创造性思维”和模型制作阶段的“基础工艺”“电子制作”可嵌入通用技术课程中;模型制作阶段的“Python编程入门”和展示交流阶段的“Photoshop”“视频剪辑基础”可嵌入信息技术课程中;选题阶段的“开题指导”、方案设计阶段的“常用研究方法”和成果总结阶段的“研究报告撰写”“结题答辩”可嵌入综合实践活动课程中。

2.主题式项目设计

教师采用PBL的方式,让全体学生围绕“抛投机”“未来建筑”等指定主题,以小组为单位进行方案设计、模型制作、技术实验和交流评价。在设计制作的过程中,学生掌握相关知识与技能,获得实践体验,提高创新意识和动手能力。

以“抛投机”主题式项目设计为例。各小组围绕“设计制作一台高度不超过30 cm,长度不超过30 cm,宽度不超过20 cm,能将乒乓球投出3 m以外且抛投落点可控的抛投机”这一问题,综合运用通用技术课程中所学的“力”“势能”“结构”“控制”等知识展开方案设计,利用木材、橡皮筋及其他材料制作完成符合要求的投射设备。

(二)活动课程实施路径

1.学生社团活动课程化

面向科技社、航模社、建模社等学生社团,我们以科技创新为基础,引入STEAM教育理念,开发了社团活动课程,推进学生社团活动课程化。

以“建模社”学生社团活动课程为例。教师结合本地资源,围绕“探究莞城岭南建筑”这一主题,将人文历史、建筑测绘、文物保护、资料检索、实地考察、线上互动、模型制作、手绘作品创作、情景剧创作等融入教学过程中。学生自主选择探究对象,主动经历莞城岭南建筑的知识学习、资料查阅、实地考察、现场测绘等过程,并通过手绘作品、模型制作、情景剧创作等方式对研究成果进行展示与分享。

2.社会实践、研学旅行活动课程化

我们根据科技实践基地、旅行社提供的教育资源,对实践活动内容进行规划,形成系列活动课程,同时组织相关学科的教师共同编写研学旅行指导教材、研学手册、科普读本等,让更多有兴趣且主动性强的学生通过参与社会实践或研学旅行活动接受科技创新教育。

(三) 选修课程实施路径

1.创新创客基础课程开发

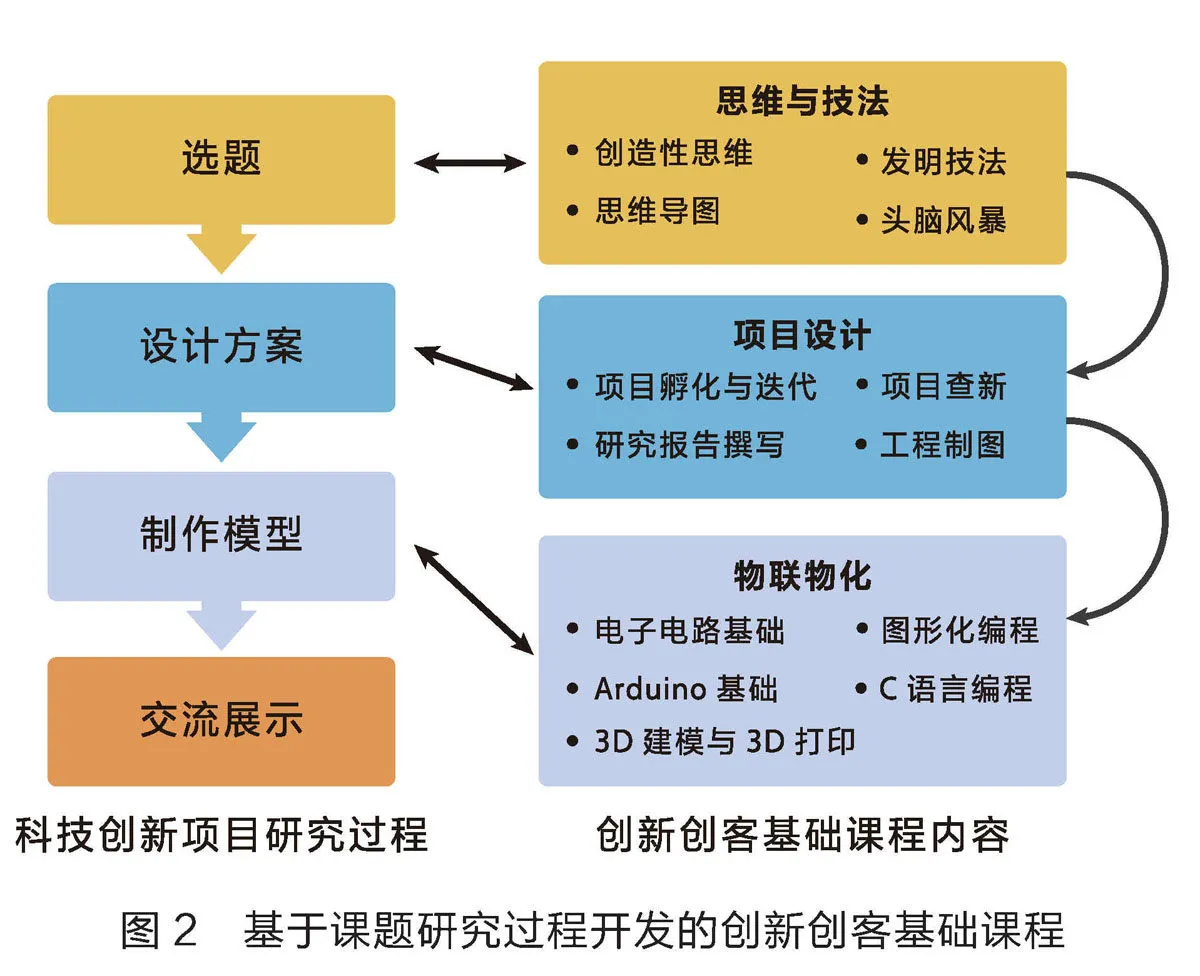

如图2所示,基于学生开展科技创新课题研究的过程,我们分思维与技法、项目设计和物联物化三个板块进行了创新创客基础课程的开发。其中,思维与技法模块主要解决“研究什么”的问题 ;项目设计模块主要解决“设计方案”的问题;物联物化模块主要解决“制作模型”的问题。

创新创客基础课程的开发,一方面使更多的学生参与到科技创新课题研究的过程中来,改变原来纯粹以“参赛”为目的的辅导模式,让学生在提出问题、分析问题、解决问题的过程中构建系统的知识体系,获得更全面的能力提升;另一方面也让教师的关注点从“竞赛成绩”转向“课程的实施及优化”,让科技创新活动更富有生命力和可持续性。

2.已有选修课程的二次开发

我们采用PBL教学方式,结合STEAM教育、活动课程等理念,对学校的科技类特色课程,如电子制作、机器人、App编程、三模一电等进行二次开发,使其在内容、形式上更富有时代气息和多样性,更受学生喜爱,也让学生在活动中形成稳定的、长期发挥作用的思维品质,提高他们在思想、知识、身体、心理等方面的综合素质。

以“无线电测向”课程为例。我们基于活动课程理念,采用游戏化教学方式,将无线电测向活动从基础的单项技术到综合测向技术由浅入深地拆分为若干组趣味实践活动来实施。经过二次开发,无线电测向特色课程的教学内容更完善,有利于拓展课程的素质教育功能,也使其更易于普及和推广。

3.企业课程资源的校本化

面向具有一定科技创新基础的学生,我们根据学校场地、经费、师资等实际情况,引入树莓派电子积木、大疆RoboMaster机甲大师、FEG智能等较为成熟的企业课程资源,结合课程设计、教材编写、教学实施等逐步实现校本化。

以创意搭建与图形化编程课程为例。我们基于树莓派电子积木编写校本教材,并以选修课的方式分段实施课程:在初级课程中,学生通过任务驱动的方式学习各种传感器模块的应用,学会利用积木结构件和传感器模块完成简单的任务搭建,并通过图形化编程完成任务;在高级课程中,学生围绕“超级工厂”“智能生活”“未来城市”“汽车技术”4个主题,尝试解决16个真实情境中的问题,拼装模型并使用Arduino编程解决问题,完成功能的模拟及拓展。

从课程范畴界定上,科技创新教育的覆盖面非常广。因此,科技创新“三层三类”课程体系还可以不断丰富,更多的课程实施路径还有待探索,课程资源的建设与教材编写是一项无止境的持续性工作。随着相关课程在更多地区和学校推广应用,该课程体系将在实践中得到检验,从而得以不断完善,在促进科技创新教育课程化方面发挥更大的作用。

注:本文系华南师范大学创建国家教师教育创新实验区首批教师教育专家工作室主持人研究成果之一。

参考文献

[1] 牛灵江.科技辅导员工作指南[M].北京:科学普及出版社, 2011.

[2] 杨红.谈青少年科技创新教育[J].石河子科技,2009(2):10.

[3] 中华人民共和国教育部.普通高中技术课程标准(实验)[S].北京:人民教育出版社,2003:45-47.

[4] 广东省教育厅教学教材研究室.综合实践活动(必修)研究性学习[M].广州:广东高等教育出版社,2004:7.

[5] 理查德·阿兰兹.学会教学(第六版)[M].丛立新,等译.上海:华东师范大学出版社,2005.

(作者系广东省东莞市东莞中学教师,华南师范大学基础教育访问学者)