在高中生物学实验教学中应用传感器的探索

2021-12-29王琼霞 刘晓昕

一、概述

生物学是一门以实验为基础的学科,对它的研究经历了从现象到本质、从定性到定量的发展过程。在高中阶段,实验教学对学生掌握生物学问题的研究思路和方法,落实学科核心素养具有重要作用。《普通高中生物学课程标准(2017年版)》明确提出“在重视定性实验的同时,也应重视定量实验,让学生在量的变化中了解事物的本质”。目前,高中生物学教材中的实验多为定性实验,定量实验较少,而一些生物学规律的揭示必须依靠定量实验才能实现,例如酶活性受温度影响的曲线等,受检测手段等条件限制很难进行定量研究。

传感器作为一种检测装置,它能将感受到的信息转变为电信号或者以其他信号形式输出,实现对信息的准确测量,同时还具有处理、记录、控制等功能,现被广泛应用于许多研究与生产领域。在高中生物学实验教学中,师生可以借助传感器实现精确测量,减小实验误差。现在许多中学的实验室都配备了适合高中实验教学的传感器,如温度传感器、光照强度传感器、氧气传感器等。它们不仅能用来精准测量并呈现实验结果,而且能为实验课堂注入新的活力。将传感器用于高中生物学某些实验的教学中,可弥补利用传统实验方法难以实现定量、测量不准确或耗时长等不足,在改进、创新及拓展实验方面具有重要作用。同时,还可以有效地促进教师专业发展。

二、促进实验创新

在研究人员及广大教师的探索下,高中生物学实验不断优化。传感器作为实验创新利器,有助于教学创新,助力学生学科核心素养发展。

(一)转定性为定量

教师可以借助传感器突破测量方法的限制,将教材中经典的定性实验转变为定量实验。例如,笔者对人教版高中生物教材必修1第5章第1节中的“比较过氧化氢在不同条件下的分解”实验做了优化。比较HO在常温、90 ℃、FeCl溶液和肝脏研磨液的条件下产生气泡多少、带火星卫生香复燃情况来定性判断,得出相应结论,这是教材上给出的方法。教师指导学生借助压力传感器可实现该实验的定量检测。具体的做法如下:用压力传感器实时检测容器内因氧气生成造成的压强变化,利用单位时间形成的压强差或达到相同压强所需的时间作为因变量,将定性实验转变为定量实验[1]。此实验也可利用氧气传感器完成。此外,人教版教材中还有一些实验,也可以利用传感器实现从定性到定量的转变(见表1)。

(二)缩短实验时长

传感器具有采集数据灵敏、快速等特点,用其可显著减少获取实验数据的时间,这就直接解决有些实验无法在当堂呈现实验结果的难题。例如,高中生物教材必修1第5章第4节中的“探究光照强度对光合作用强度的影响”实验中笔者就巧妙缩短了时长。师生参考教材上给出的“圆叶法”,将观察圆形小叶片浮起的数量作为因变量也能操作,但对这个定量实验来讲,获取实验结果需要较长时间,利用该方法几乎不可能在课堂上呈现从操作到记录实验结果的全过程,一般采用课前录像、课中播放的方式呈现,造成实验并不“实”。

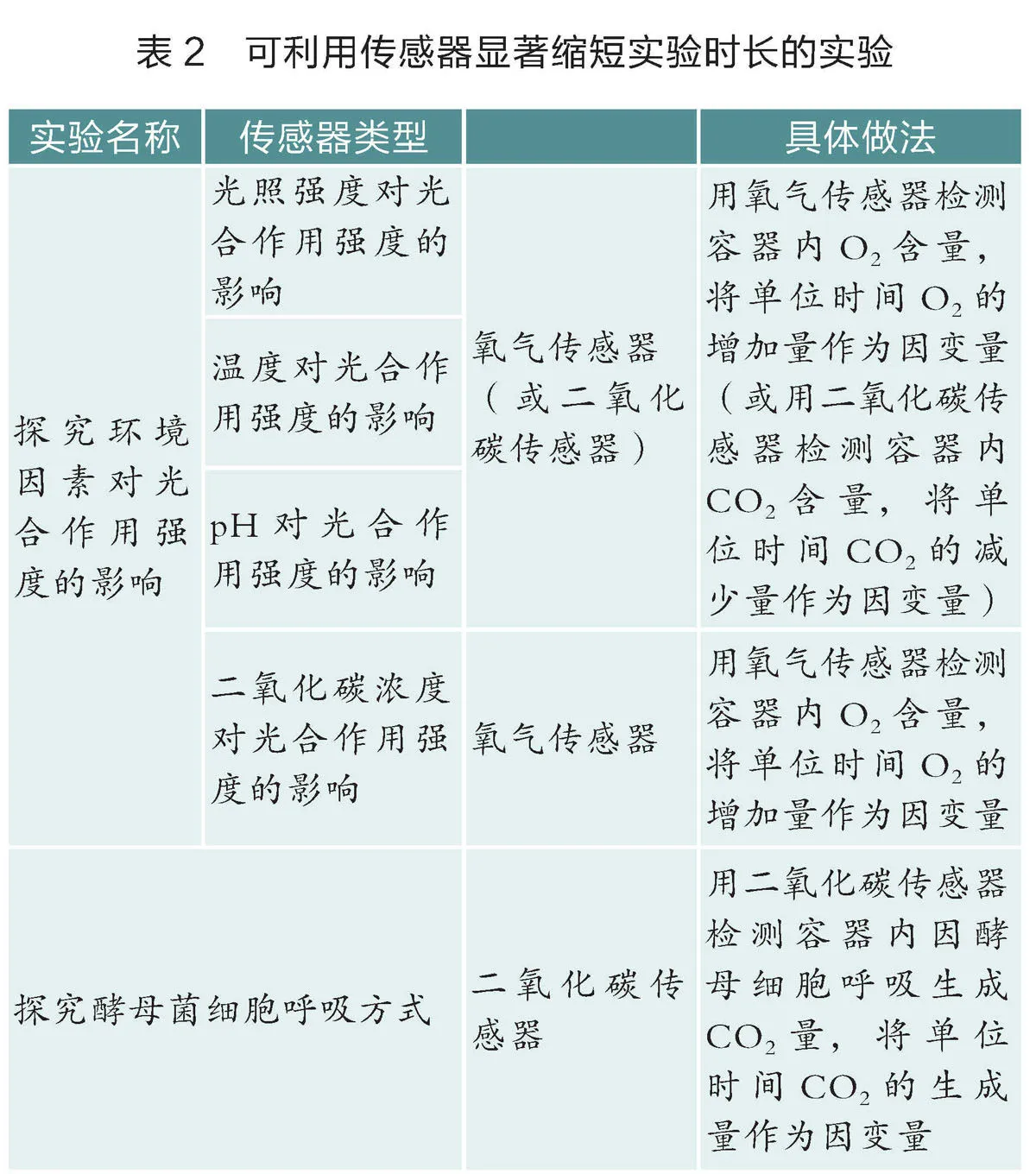

借助氧气或二氧化碳传感器可有效解决以上问题。具体的做法如下:利用传感器实时测量容器几分钟内O或CO浓度的变化,计算单位时间内O或CO浓度的变化量,即净光合作用速率。除此之外,对光合作用的其他相关实验及探究酵母菌细胞呼吸方式的实验(见表2),都可以借助传感器来缩短时间,当堂展示实验结果。

应用借助传感器可以节省大量的实验教学时间,教师可以利用节省的时间引导学生实现多样化的实验设计,为提升学生的实验设计与创新能力搭建平台。

(三)优化结果的获取与呈现

与传统对定量实验结果的获取与统计相比,传感器在数据的获取与统计上也有独特优势:①传感器获取的信息经过数据采集器收集后,可以直接通过软件进行处理,不必人工读取或记录数据,即可实现数据收集的自动化;②具备超强的数据处理能力,不额外花费时间就可以根据需要将实验结果以表格、曲线或图像等形式直观展现出来,便于学生进行分析与讨论;③它可以实时采集数据,得到连续变化的数据,可依需要进行划分,支持某些实验的阶段性分析。例如操作高中生物教材必修3第1章第2节中的“模拟生物体维持pH的稳定”实验时,通过pH传感器可以再现缓冲液维持pH稳定的过程。相比利用pH试纸或pH计得到滞后的实验数据而言,传感器更能真实呈现生物学事实。

(四)助力实验拓展

传感器灵敏度高,能够检测微弱信号并捕捉信号的微小变化和瞬间变化,因此可以大大增加实验可研究范围的深度、广度[2]。例如,可以借助氧气和二氧化碳传感器开展“探究种子发芽初期的细胞呼吸类型”实验活动;利用光照强度传感器与氧气传感器开展“探究某种植物的光饱和点与光补偿点”活动;借助氧气和二氧化碳传感器开展“探究某种植物的CO饱和点与CO补偿点”活动;利用电导率传感器探究“细胞大小与物质运输的关系”;利用pH传感器开展“探究不同水果的酸碱度”活动。传感器的独特应用打开了教师与学生进行实验拓展的视角,突破了传统实验教学的局限性。将来一定有更多此类的拓展实施出现在高中生物学实验课堂。

在生物学实验中应用传感器,在缩短实验时间、增强实验效果的基础上,教师可以增强实验教学的可行性,提高实验教学的效果,给学生更多参与实验动手、动脑的机会,这有助于发展学生的学科核心素养。

三、促进教师专业能力的提升

(一)在应用新技术的过程中提升专业能力

科技的发展与应用影响生物学领域研究方式的变化,也影响着高中生的学习方式。人们始终不能忘记,教师是学生学习的引导者。引导者应该与时俱进,在掌握新技术方面先行一步。

一直以来,实验教学都是中学生物学教学的难点。调查显示,一些学校实施高中新课程效果并不理想,有一多半高中学校平均每个必修模块才做两次实验,探究活动更少;有的实验开出率为0,如低温诱导植物染色体的加倍;开展实验、探究的效果也未必好[3]。实验教学的难点,并不在于教师完不成实验,而在于要带领全班学生完成实验。在运用传统实验手段改进实验方面,很多教师在努力,但是效果却不理想。在新的技术手段不断发展之际,教师应该保持开放态度,将一切有利于课堂教学,有利于实验技术提高的新技术融入教学中。传感器早就在医学等领域得到广泛应用,在中学课堂教学中应用较晚,范围还不够大。当传感器进入高中生物实验室,生物教师和实验员首先必须了解它们的使用方法、适用范围等,并思考如何利用这些实验设备提高实验课堂的时效性,完成以往难以开展的某些重要实验。在尝试应用新技术的过程中,教师在专业上也将实现提升。从这个意义上讲,教师作为教育工作者也在践行着联合国教科文组织的倡议——教育应该让人学会改变。

(二)在实践中体验科学技术与教育、技术与社会的交叉融合

在生物学课程中,教师早就在渗透STS(科学·技术·社会)关系的教育,引导学生关注科学技术之间、科学技术与社会之间的复杂互动关系。实际上,在科学实验中应用传感器再次反映了科学技术之间的促进作用。传感器应用于生物学实验教学,教师在学习新技术实验教学的过程中,也在实践中体验科学技术与教育、技术与社会的融合。

(三)在教学中提升跨学科整合能力

当今,越来越多的有识之士在提倡跨学科整合。传感器应用于生物学实验,是跨学科实践的案例。在应用传感器测量实验数据的同时,物理量、化学变化与生命现象的研究,是交织在一起的——在解决问题情境中提升素养。这对于生物学教师开展跨学科实践活动,也有很好的启迪。

笔者欣喜地发现,有教师利用传感器设计出用于探究影响细胞呼吸及光合作用因素的实验仪器——“植物呼吸、光合作用探究仪”,并结合现代物联网技术,利用传感器监测箱内的温度、湿度、光强等,及时进行远程调整[4]。笔者相信,这些肯钻研的教师也一定会影响身边的同行和所教的学生。

笔者期待,越来越多的教师应用传感器开展生物学实验,不仅是为了将生物实验完成得更好,而且是在实验教学中应用新技术,在应用新技术的过程中,做个有心人,更好地实现实验教学的育人价值。从育人的角度看,不仅育学生,而且提升自身专业素养。

目前,传感器的性能还在不断提高。传感器在实验教学中的应用还需要教师不断尝试和完善。笔者期待,教师整合传感器的优点与传统实验优点,在引导学生开展实验学习的过程中,总结出新经验、新方法。

参考文献

[1] 王兴泉.在“比较H2O2在不同条件下的分解”实验改进中的传感器应用[J].中学生物学,2014(5):50-51.

[2] 李茜腴.传感器在生物学新课程实验教学中的案例研究[J].生物学通报,2013(1):42-44.

[3] 谭永平.生物学课程哲学[M].杭州:浙江教育出版社,2020.

[4] 何东慧.植物呼吸、光合作用探究仪[J].中国现代教育装备, 2019(10):42-49.

(作者王琼霞、刘晓昕系北京教育学院石景山分院教研员)