基于敏捷迭代模型的“广州塔创意沙盘”开发与实践

2021-12-29莫莉姣 陈岚鑫 钟柏昌

摘要: 工程教育是中小学科学教育的一个重要组成部分,然而现有的教学模式往往局限于传统的项目式教学,缺乏新的尝试和突破。本文以制作“广州塔创意沙盘”为例,借鉴敏捷迭代模型,通过三个阶段多个周期的迭代循环,引导学生完成“广州塔创意沙盘”项目的开发。实践表明,敏捷迭代模型在中小学创客教育、STEM教育、机器人教育等工程教育中具有可行性,有进一步研究和应用的价值。

关键词:敏捷迭代模型;工程教育;STEM教育;项目式教学;项目开发

工程科学技术是社会经济发展的动力源,发达国家一直将工程教育和工程技术人才的培养,视为国家持续发展的潜力所在和提升国家竞争力的有力保证。我国也充分认识到建设创新型国家关键在人才,尤其是具有创新能力的新型科技人才,这就需要有高质量的工程教育[1]。在此背景下,工程实践融入中小学科学教育备受关注[2]。2017年,教育部颁布的《义务教育小学科学课程标准》[3]将工程教育作为独立的学习领域纳入其中。同年颁布的《普通高中通用技术课程标准(2017年版)》[4]也指出,通用技术课程包含工程技术,且课程的评价既要关注学生技术知识的掌握、实践技能的习得、技术作品的形成等方面的知识,也要关注学生工艺实践和方案物化的能力。可见,工程教育在基础教育的发展已成为一大趋势。遗憾的是,相较于科学教育,当前我国基础教育阶段的工程教育仍处于缺位状态[5]。这在很大程度上影响了学生对未来专业追求和职业取向的形成[6]。另一方面,对工程教育目标定位的不准确,也导致中小学在开展工程项目教学时缺乏科学的教学设计,常常错误地将教学目标定位于掌握先进技术[7]。我们注意到,一些特定领域的课程开发模型所蕴含的理念与中小学工程教育的培养目标有契合之处。如,应用于培训领域的敏捷迭代模型是一种强调迭代思想的课程开发模型,它将项目的开展划分成不同阶段和基于小任务的迭代循环,既降低了项目任务的难度,也能在迭代过程中促进学习者思维的发展。基于此,我们尝试将敏捷迭代模型应用于中小学的工程教育,探索其可行性和有效性。

一、理论基础:敏捷迭代模型及逐次逼近模型(SAM)

近年来,敏捷迭代模型在培训领域受到广泛关注,其中SAM(Successive Approximation Model,逐次逼近模型)是最具代表性的敏捷迭代模型之一。SAM由Michael Allen在2013年的ASTD(American Society for Training and Development,美国培训与发展协会)会议上提出,主张采用相对快捷的方式进行课程开发,以迭代为本质特征,强调重复小步骤的循环模式,通过不断“迭代—反馈”的方式探索趋向完善的、高效灵活的开发过程。

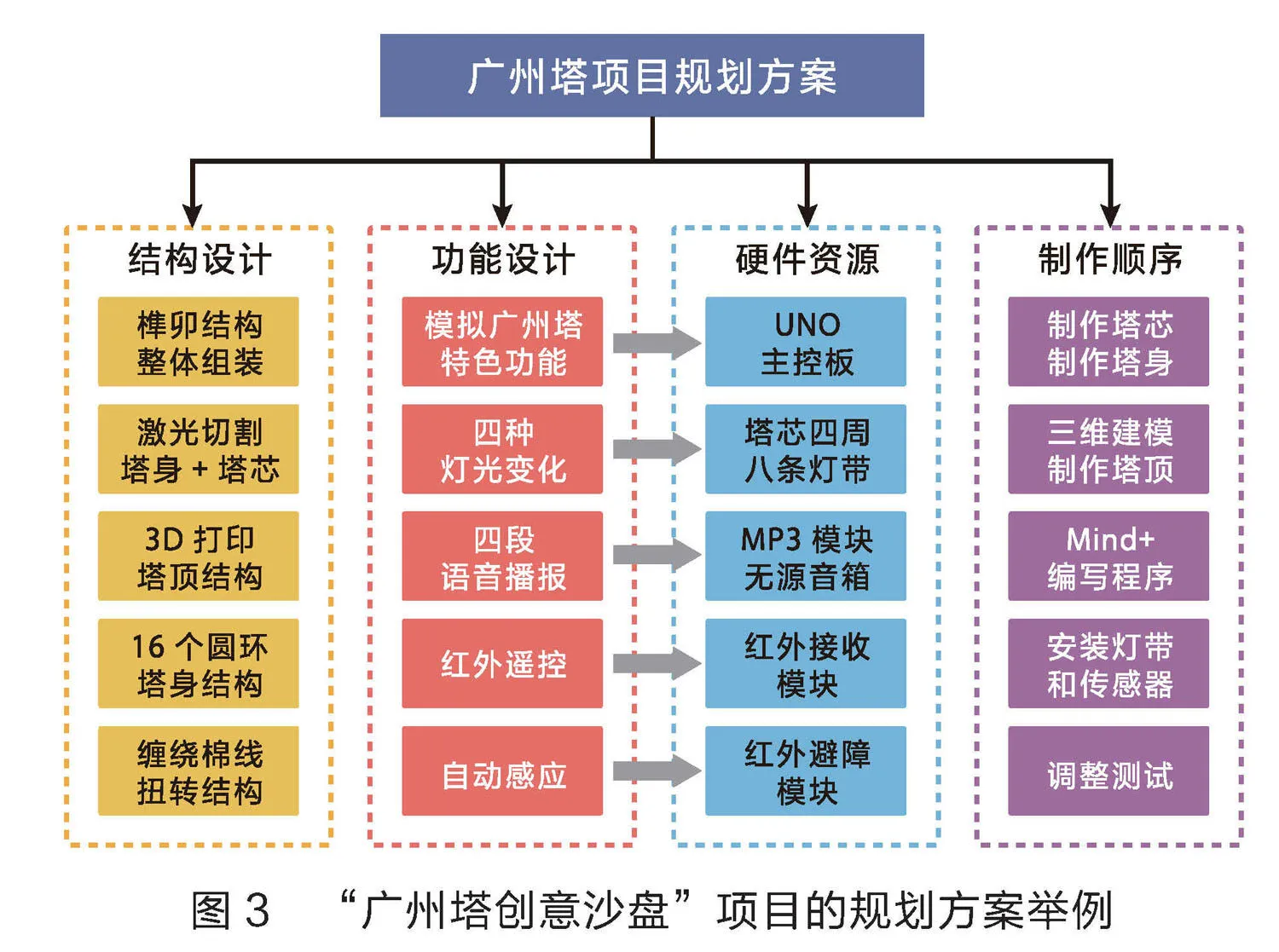

SAM将整个开发过程分为三个阶段、八个步骤和七项任务[8](如图1)。其中,第一个阶段是准备阶段,包括信息收集和认知启动两个步骤。这一阶段的主要目标是通过收集背景信息,帮助人们设定目标并为下一阶段的设计做准备。第二个阶段是迭代设计阶段,这一阶段是SAM的中心环节,包括项目规划和附加设计两个步骤,目的是识别设计需求和发现问题或机会。第三个阶段是迭代开发阶段,这一阶段通常需要经过四个迭代周期,分别产生四个版本的“产品”。第一个生产周期产生标准设计,用于发现潜在的问题;第二个生产周期生成A版本,用于修改标准设计中发现的问题。但通常A版本仍会存在误差,因而需要进入第三个生产周期,修改误差形成B版本。若B版本被证实没有问题,则无须进一步开发即可变成黄金版本,提前结束开发流程;如果发现有新的问题,则按照要求对B版本进行修改,进入最后一个生产周期,形成最终版本——黄金版本。

SAM也被视作ADDIE(由Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate首字母构成)的替代模型。在追求效率、碎片化的组织学习环境中,SAM舍弃了ADDIE强调的各环节之间的线性特征和内容之间的系统性,只围绕几个重要的问题设计并开发课程内容,目标明确,为解决某一特定问题而反复推敲,反馈与修正,逐渐向目标靠近[9]。从这点看来,SAM似乎更加适合应用于开发基于真实情境的学习案例、课堂讨论和仿真练习等[10]。由此可见,SAM为更高效地开发工程教育课程提供了一种可能。

二、实践探索:基于SAM的“广州塔创意沙盘”项目实践

目前,SAM主要用于培训类课程,较少用于基础教育阶段的课程开发。但SAM自身的特征及其在培训课程开发实践中表现出的优势,使我们产生了将其应用于基础教育的联想。当下,中小学创客教育与STEM教育发展迅猛,但同时也出现了忽视学生思维发展、项目流程开发保守、技术本位严重等问题,亟须探索新的教学模式。SAM强调为解决问题而不断反馈与修正,逐渐向目标靠近,理论上能够适应中小学创客教育、STEM教育等工程教育的需要。因此,我们借用SAM表达的敏捷迭代理念,尝试性地应用于中小学工程教育项目的开发。下文以“广州塔创意沙盘”项目为例,介绍SAM的应用过程。

(一)项目简介与目标定位

跨学科的学习主张面向真实情境中的问题,使用SAM敏捷迭代模型开发的工程项目也应当与学生实际生活紧密关联。广州塔是广州市的文化地标,是一座以观光旅游为主,兼容广播电视发射功能的综合性建筑。选用广州塔这一地标建筑作为学习载体,对于广州地区的学生来说认同感较强,探索的热情也更高。本项目将主题聚焦于重现广州市的文化地标——广州塔,旨在通过一系列科学探究、工程设计的过程,使学生了解广州塔的结构特点、功能特点等,体验广州塔的魅力。因此,我们将项目的教学总目标确定为“学生以广州塔为原型,分析广州塔的结构特点和功能特点,再现广州塔。通过不断地迭代设计与开发体验工程项目设计的过程,在这一过程中学习3D打印、激光切割等工程技术;通过一系列科学探究活动了解工程设计的内涵,进一步体验工程学、技术、科学和社会的联系”。需要特别说明的是,过往有关STEM教育案例的教学目标描述,只是分别罗列四个学科领域的目标。我们认为这不利于建立学科之间的联系,因此专门增加了一个连接不同学科的维度——学科融合,以显性的方式描述本项目中潜藏的不同学科知识的关联结构[11]。以本项目为例,其教学目标分解见表1。

(二)基于SAM的“广州塔创意沙盘”项目的设计与开发过程

参照SAM,“广州塔创意沙盘”项目的设计与开发过程可以分为三个阶段:准备阶段、迭代设计阶段和迭代开发阶段。根据实际需要,我们对SAM做了如下调整:在培训类课程中,SAM强调在培训前要组成一个包括培训师和项目经理的课程开发团队。本研究关注的是学生工程能力的培养,因而将开发团队确定为由学生组成的学习小组,教师担任专业指导者的角色。在下文的描述中,我们将视角定位于学习小组在项目各阶段的探究和实践,结合SAM的各个阶段,分析“广州塔创意沙盘”项目设计与开发的过程。

1.准备阶段

SAM的准备阶段包括信息收集和认知启动两个步骤。首先是收集项目背景信息,通过收集信息明确项目目标、已知信息、项目后续发展等。掌握基本信息之后进入认知启动环节,即学习小组以头脑风暴的形式筛选收集的信息。

在“广州塔创意沙盘”项目中,学生需要在信息收集阶段通过网络搜索或实地考察的方式收集相关的信息,包括广州塔的结构特点、功能特点两大方面。在认知启动阶段,学生小组首先进行集体讨论,筛选有效信息,再经过头脑风暴,思考以怎样的形式将广州塔的特点表现出来,并将讨论的结果记录下来,形成初步的规划草案。在这一阶段学生需要完成的任务如图2所示。

2.迭代设计阶段

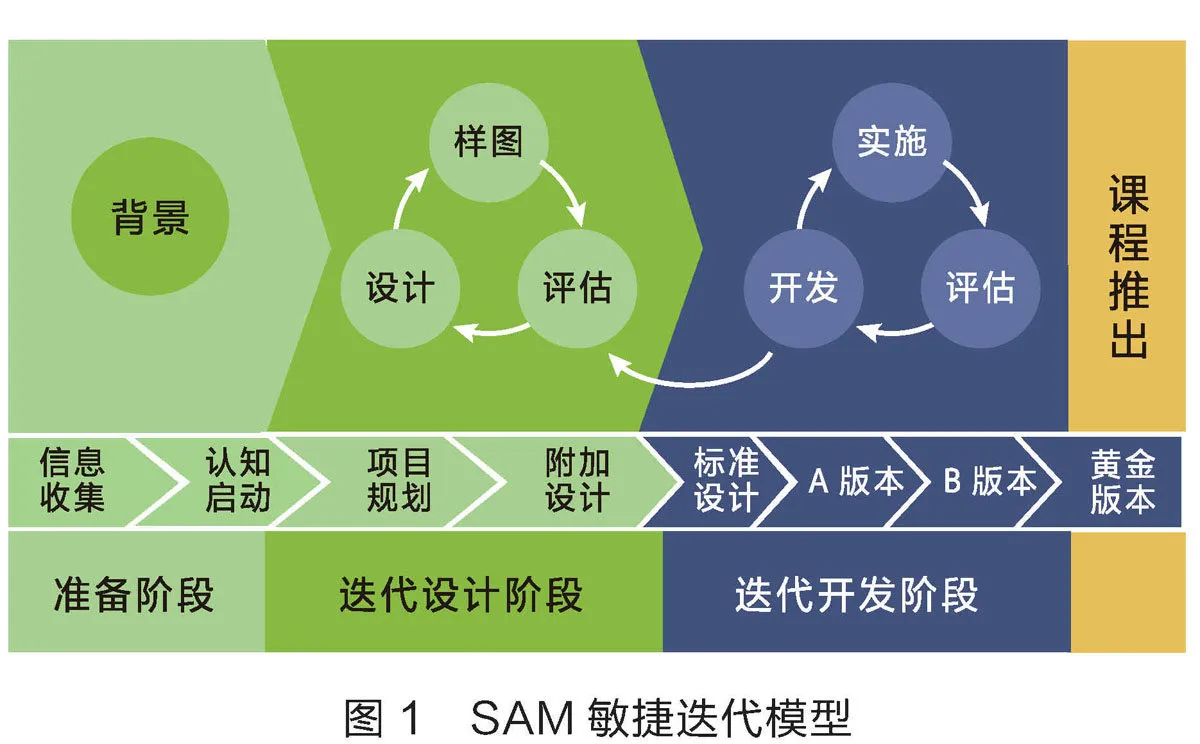

项目规划是项目设计者观点的第一次表达。在SAM中,迭代设计阶段包括样图、设计和评估三个环节,每一环节都是渐进式向前迭代完成的,迭代设计阶段需要形成项目的规划方案。

从教与学的角度来看,设计阶段的迭代周期促进了科学知识的课堂应用。结合“广州塔创意沙盘”项目,学生小组不仅需要再次探究如何将不同的选项内容组合在一起,以选定最佳的设计,还需进一步明确用于制作产品的工程技术、材料、制作顺序,等等。首先,学生可以将不同想法记录在纸上,产生初步的设计文档,再进行评估修正,形成更好的设计文档;随后,教师加入学生小组进一步评估上述内容,最终形成整体项目规划。在这个不断循环迭代的过程中,师生将逐渐形成一个最佳的规划方案,学生的设计思维也能得到进一步的锻炼和提升。

由于项目的复杂度较高,难以一次设计完成广州塔创意沙盘的外形结构和功能,需要先进行外形结构设计,再对功能做出修改调整,同时在迭代过程中不断完善已有的方案。以某小组最终形成的较为完整的项目规划方案为例,其方案由结构设计、功能设计、硬件资源和制作顺序四部分组成(如图3)。在结构设计部分,小组成员需要使用榫卯结构还原广州塔结构,希望能将现代建筑风格与传统建筑艺术结合,同时展现广州塔的外形之美;使用四块木板拼接塔芯,并用16个圆环固定在塔芯上,再在圆环上缠绕棉线,通过圆环和棉线直观地将广州塔的扭转结构表现出来;将广州塔创意沙盘的主要功能分为灯光变化效果和语音播报功能,以及能够通过红外遥控和自动感应控制灯光和语音的变化。为了实现这些功能,需要主控板和传感器等硬件资源的支持。由此初步确定制作开发的顺序。

3.迭代开发阶段

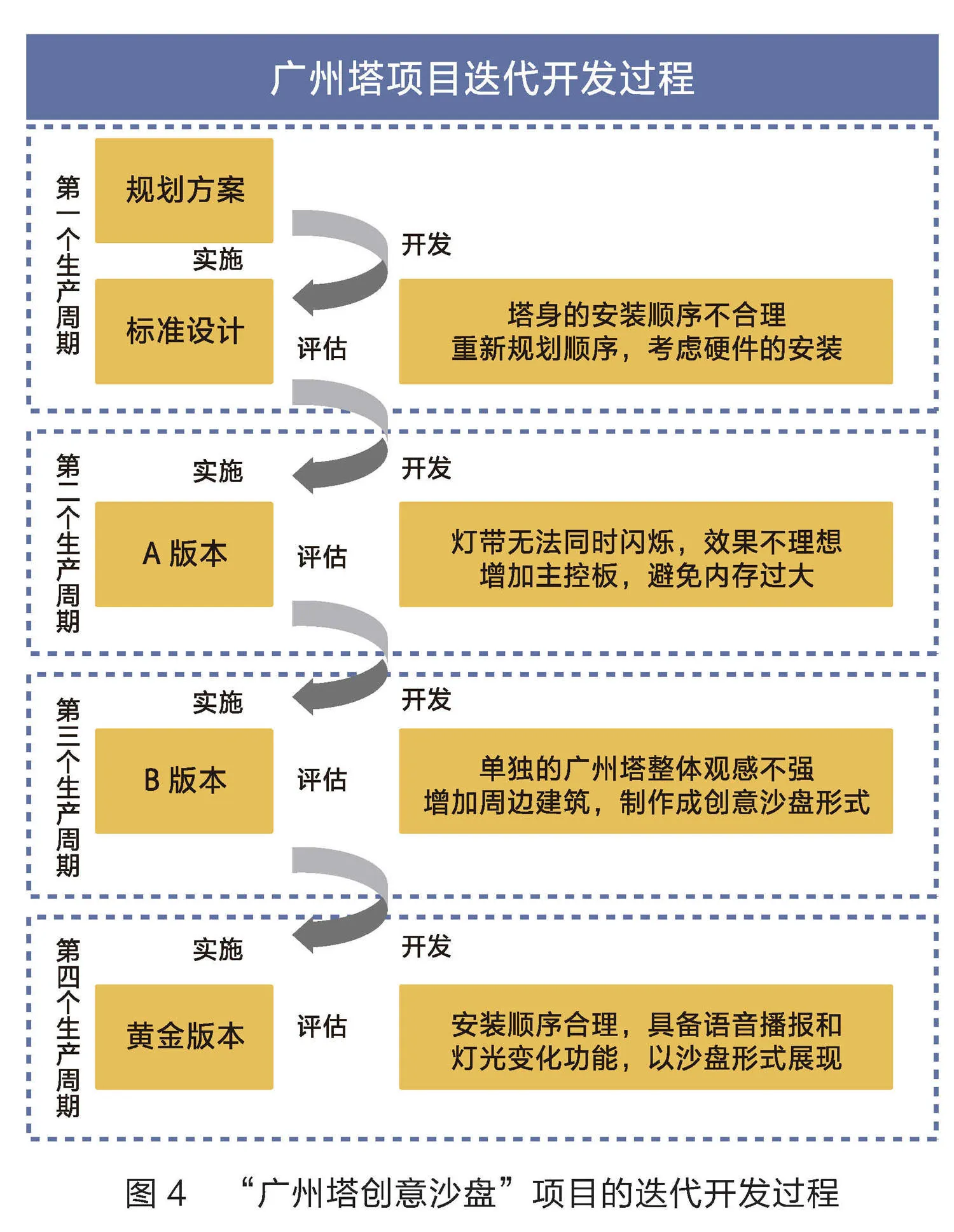

开发阶段是项目设计者观点的第二次表达。SAM的迭代开发阶段是在项目规划的指导下,将迭代设计形成的规划方案实施出来的过程。迭代开发阶段经过四个生产周期,每个周期都要完整地经过“开发—实施—评估”三个环节的迭代循环。以第一个生产周期为例,以迭代设计阶段产生的方案为开发标准实施,这一周期的产物被称为标准设计。标准设计产生的过程可明确检查预期的成果能否得到满足。学生小组需要不断测试和评估“产品”效果,使之趋向完善。下文将依据图4详细介绍“广州塔创意沙盘”项目的四个生产周期及其迭代过程。

(1)第一个生产周期——标准设计

第一个生产周期根据迭代设计阶段产生的规划方案完成整个项目的开发过程,形成标准设计。

评估发现,项目的整体搭建过程存在安装顺序问题。由于在实施过程中制作完成塔身各部分组件后立即进行了组装,包括缠绕棉线完成整个塔体的制作。这一过程缺乏综合性规划,未考虑电子元件部分,导致电子元件难以顺利安装。项目的每一步制作都应该做综合性考虑,即本项目的安装顺序应该具有整体观。

(2)第二个生产周期——A版本

第二个生产周期对标准设计中存在的安装顺序问题做出调整。调整后的顺序改为先安装灯带等硬件资源,再组装塔身的圆环,最后缠绕棉线,由内向外进行安装,避免破坏塔身结构。经过这一周期形成A版本。

评估A版本发现,灯带的展示效果并不理想,无法同时闪烁。经过分析发现,其存在内存和供电方面的问题。单独使用一块主控板控制八条灯带(共800多个LED小灯),运行时会占用控制器大量内存,造成Uno板内存溢出,导致灯带无法同时闪烁。此外,由于八条灯带对供电要求过高,只使用一块主控板供电会导致电压不足,灯带无法完全亮起来。

(3)第三个生产周期——B版本

第三个生产周期对A版本中存在的问题进行调整,调整的方式为增加一块主控板——Mega板和独立的电源输出模块。Uno板上连接Mega板作为灯带模块的控制核心,由Uno板输出信号到Mega板,Mega板再执行控制灯带的程序。同时将每条灯带的信号线及正负极分开连接,信号线连接控制板,灯带正负极连接电源输出模块,电源输出模块则直接连接电源。

评估B版本发现,产品的整体功能和结构基本达到要求,但观赏性不强。孤零零的建筑无法引起参观者的兴趣,难以激发他人进一步了解的欲望。因此需要进入下一生产周期对B版本做整体修改。

(4)第四个生产周期——黄金版本

第四个生产周期对B版本做出调整,为广州塔增加周边的建筑,以沙盘的形式展示广州塔。具体过程为,使用3D打印技术制作周边的建筑模型,使用贴纸模拟道路与草地,展现城市规划,让沙盘更为逼真地展现出广州塔所处区域的城市风貌。使用丙烯颜料增强整个沙盘的美观性,最后使用椴木板制作沙盘底座。整个开发过程到此结束。图5为一个代表性“产品”示例。

在SAM理念的指导下,本项目最终以创意沙盘模型的形式开发出来。广州塔创意沙盘展示的不仅仅是造型艺术,更是一个系统性的高信息量载体。以多维空间的视觉形象展现广州的文化特色,展示现代建筑的空间感与设计感。作为一个典型的工程项目,广州塔的设计、开发过程始终坚持迭代循环这一理念,学生小组在实践中体验到了探究的乐趣,把各科知识和工程学思想结合起来,不断改进设计方案,提高了他们的工程设计能力与统筹规划的能力,同时也培养了他们的设计感与艺术感。这样的项目实践能够在很大程度上激发学生的学习热情和对工程设计的兴趣。

三、总结

本研究从中小学工程教育的实际需要出发,介绍了SAM在工程教育中的具体应用。以“广州塔创意沙盘”项目为例,详细描述了基于SAM的工程教育项目的开发与实践过程。毋庸置疑,这是一次全新的尝试。然而,SAM在中小学工程教育中的进一步应用与推广,还需要积累更为丰富的经验,尤其需要注意以下几个方面的问题。

一是如何选择项目主题。不同于专门开设工程技术专业的职业教育,中小学工程教育的主要目标在于以技术和工程素养为抓手培养学生的创新能力,需要围绕技术与工程素养设计项目活动,而非职业技能的训练。从这个意义上来说,工程项目的选题尤为重要,我们建议项目主题聚焦于跨学科、综合性强且与学生学习和生活紧密相关的问题情境。

二是教育项目如何与SAM融合。目前SAM主要还是应用于培训领域,其他教育领域的应用较少,尤其缺少基础教育领域的实践研究。其中有多方面的原因,如以SAM为代表的敏捷迭代模型的目标之一就是“敏捷”,但追求高效的同时难以保证课程的完整度。与培训领域及时性的技能训练不同,课程的系统性和完整度对基础教育而言较为重要。如何保证课程完整性又不失其敏捷性是SAM应用于基础教育的一大难题。

需要明确的是,SAM之于基础教育的重要意义,不在于其模式操作步骤本身,而在于其重视迭代循环的过程,引导学生正确地思考并懂得以迭代的方式完善方案,这种迭代思维是学生学会学习和工作的重要品质。

参考文献

[1] 周玲,马晓娜,孙艳丽,孙晓娟.工程教育,让世界更美好——2015年全面工程教育国际研讨会(TEE 2015)综述[J].高等工程教育研究,2015(4):27-35.

[2][6]占小红.工程实践融入基础科学教育 :内涵、目标与路径[J].基础教育,2017(3):45-49.

[3] 教育部.义务教育小学科学课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2017.

[4] 教育部.普通高中通用技术课程标准:2017年版[S].北京:人民教育出版社,2018.

[5] 钟柏昌.创客教育究竟是什么——从政策文本、学术观点到狭义创客教育定义[J].电化教育研究,2019(5):5-11.

[7] 余胜泉,胡翔.STEM教育理念与跨学科整合模式[J].开放教育研究,2015(4):13-22.

[8] 迈克尔·艾伦,理查德·赛茨.SAM课程设计与开发[M].北京:电子工业出版社,2015:47-48.

[9] 段春雨.敏捷课程开发的缘起、特征与模式[J].数字教育,2020(4):8-14.

[10]乔艳琰.基于SAM模型核心方法CCAF的教学设计研究与实践[J].中国教育信息化,2020(8):34-37.

[11]李新伟,钟柏昌.中小学桥梁设计类项目研究综述[J].数字教育,2020(4):15-22.

(作者莫莉姣、陈岚鑫为华南师范大学教育信息技术学院研究生;钟柏昌为华南师范大学教育信息技术学院教授、博士生导师,本文通信作者)