音乐教学与信息技术深度融合的新思考

2021-12-29李奇蔓 潘丽琴

摘要:学科教学和信息技术深度融合,既是教育教学所需,更是教育改革的必然趋势。如何实现音乐教育教学与信息技术深度融合,落实立德树人根本任务,是值得音乐教育工作者深刻思考和不断探索的新课题。因此,在音乐常态课教学中,要在以生为本、以学为主、学以致用的理念下有效运用信息技术,达成感知、认知、辨别、运用和升华五部曲,促进学生学科核心素养的逐步养成。

关键词:音乐教学;信息技术;深度融合;深度学习

《教育信息化2.0行动计划》指出,要坚持信息技术与教育教学深度融合的核心理念,推进新技术与教育教学的深度融合。由此可见,学科教学和信息技术深度融合既是教育教学所需,更是教育改革的必然趋势。作为音乐教育工作者,为落实立德树人根本任务,如何充分利用和发挥现代信息技术优势,实现音乐教学与信息技术的深度融合,是值得我们深刻思考和不断探索的新课题。

什么是“融合”?《现代汉语词典》解释为:几种不同的事物合为一体。也就是说,“融合”不是将两个或多个事物简单相加,而是强调基于新的需要和更高的目标将两个或多个事物通过一定方式聚合在一起,以便发挥其新的、更大的功能。基于以上认识,“深度融合”可以理解为:基于新的需要和为实现更高的目标,运用一定的方式和手段将两种或多种事物更加深入地糅合为一个整体[1]。《义务教育音乐课程标准(2011年版)》在“教学建议”中指出:音乐教师应合理利用现代教育技术视听结合、声像一体、资源丰富等优点,为教学服务[2]。就音乐教学而言,信息技术的运用不应仅仅是对课堂教学的“点缀”,而应以学生为本,着眼于学生的学和教师的教,有针对性地运用,才能真正发挥信息技术的优势,促进学生深度学习。

作为一线音乐教育工作者,笔者在聆听常态课和观摩公开课的过程中,时常看到以下教学现象:有的教师课件制作眼花缭乱、色彩纷呈,字体设计过于花哨,字体颜色与背景颜色缺少反差,导致教学主线模糊混乱;有的教师未能合理运用音视频剪辑软件,缺乏对音视频淡进淡出的处理,课堂教学中出现视觉、听觉的审美断痕,严重破坏作品的完整性;更有教师碍于课件制作的复杂性,带着三个“一”走天下(一张嘴、一支粉笔、一本课本),完全忽视运用信息技术图文并茂、视听结合、声像一体的教学优势……这些现象的出现,都是因为缺乏对音乐教学与信息技术融合的思考,更谈不上“深度”两字。

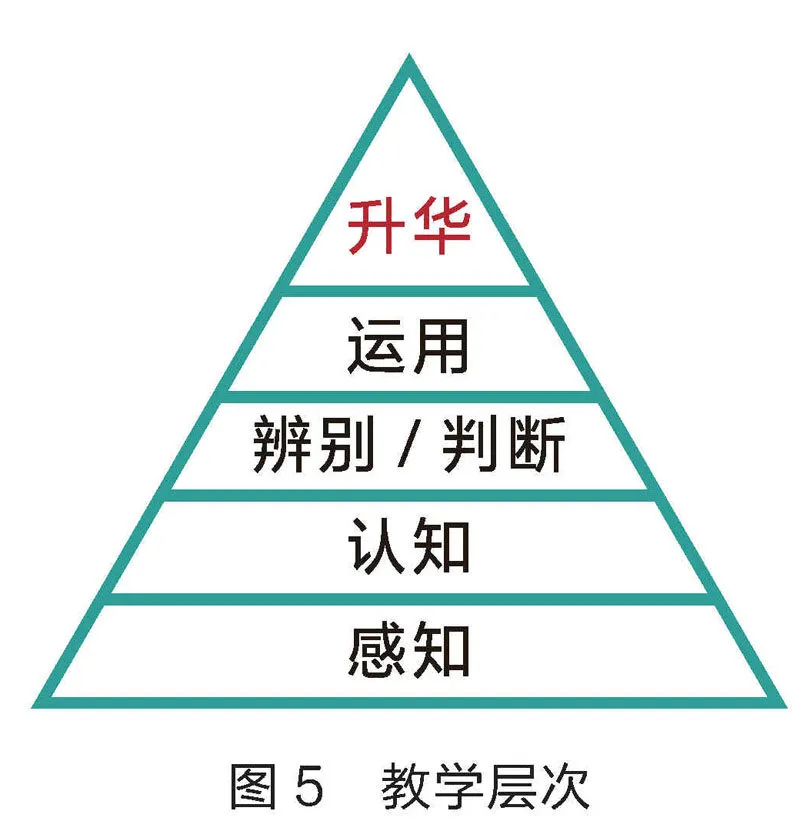

基于自身实践和所观所感,笔者认为,感知、认知、辨别、运用和升华是音乐学科循序渐进的有效教学途径。如何运用学生与生俱来的“感知”能力,唤醒其已有知识和经验、激发兴趣,达到温故而知新,是学科教学的重要路径 ;“认知”是通过教师的专业素养,引导学生参与丰富的音乐实践活动,激发学生思考“为什么”“如果不”的学科知识获取与能力形成的重要保证;“辨别”是知能的第一次迁移,旨在通过教师的引领,在“认知”的基础上学会举一反三;“运用”指的是在真实情境中应用已有知能解决问题或完成任务,属于知能的第二次迁移;“升华”是知能的最高级迁移。感知、认知、辨别、运用和升华,共同构建了音乐学科深度学习的基本框架,旨在形成音乐学习的审美观和价值观,最终形成学科核心素养。

一、感知:联想与结构

音乐来源于生活又高于生活,对于音乐的感知能力是学生与生俱来的。因此,音乐教师需要充分利用学生资源——与生俱来的感知和理解能力,循序渐进地引导学生在已有知识经验的基础上建构新知,设置“想一想”“跳一跳”就能够完成的学习任务,并引导90%以上的学生完成任务或解决问题,激发学生参与音乐实践活动的兴趣、自信心等。

(一)联觉机制的运用

通过Photoshop绘制合适的色块、线条或图案,充分运用联觉机制,聆听《红旗颂》主题一的音乐片段,并选择红、黄、蓝色块。又如,聆听《金蛇狂舞》螺蛳结顶片段,选择圆形或倒三角形等。

(二)儿歌素材的运用

通过Flash动画制作有声节拍器呈现在课件中,以学生熟悉的儿歌“小老鼠,上灯台,偷油吃,下不来……”入手,引导学生仔细聆听语言表达的强弱规律,并根据不同的强弱规律念读儿歌,从而认识二拍子、三拍子、四拍子三种不同的节拍。在这里,Flash动画的运用,极大地激发了学生的学习兴趣,真正做到视听结合、声像一体。

(三)联想能力的运用

合理运用信息技术,能够更好地帮助学生体验音乐的表现要素、情绪与情感、体裁与形式、风格与流派。以《花之圆舞曲》欣赏教学为例,笔者运用“线条骑士”游戏软件中的工具,如笔、橡皮擦、放大镜等绘制出作品的“道路”——斜面、滑动跳跃、碰撞、环形线、跳跃等,通过不同形状和色彩的线条及骑士动作的起伏,感知音乐的速度、力度、旋律、节奏等音乐要素,感知音乐不同段落的对比与变化(如图1)。这一游戏软件将音乐的“无形”转化为“可视”,可帮助学生在声像一体中体验音乐。

二、认知:活动与体验

音乐音响不具有语义的确定性和事物形态的具象性[3]。丰富的音乐实践活动是促进学生走进音乐的重要途径,通过音乐实践活动能够达到知识向能力的快速转换。在此过程中,教师需要运用自身的专业优势,引导学生思考“为什么”,并设置“如果不是这样”的情境,从理论上加深学生的感知印象,达到感知向认知、感性向理性的转变。此外,教师还可以引导学生通过不同速度、力度、音区等的哼唱与视唱等加深感受,并为后续的演唱和欣赏奠定基础。

(一)音乐要素

以江苏民歌《茉莉花》教学为例,笔者课前运用iPad制作了一段《茉莉花》曲调,课中引导学生在感知的基础上分析音乐要素,体会乐曲的情绪,并尝试跟随教师运用iPad中的库乐队变换不同的音色、音区、速度、节奏、节拍等进行对比(如图2)。同时,将教师变换操作软件的过程借助交互式电子白板投屏,引发全体学生的深入探究,从而获取基础知识和基本技能。

(二)节奏训练

针对节奏的认知,笔者运用Wps系统制作课件,将节奏型可视化(如图3),在每个节奏的下方增添表示时长的长短横线,并设置动画效果,引导学生在聆听节奏音响时,按照基本节拍音响提示和屏幕同步出现的节奏谱下方横线,进行节奏的敲击练习。通过视听一体化的多元信息刺激,加强学生对节奏的感知能力和不同时值长短音符的认知。

(三)乐谱辨认

在课堂评价环节,抽查小组或个人演唱乐谱是评价学生辨识乐谱能力的重要方式。同时,听音练耳是一种更高效的面向全体学生的检测方式。以歌曲为例,笔者通过交互式电子白板,设置答案拖曳效果,引导学生聆听音乐的同时,选出正确的旋律。

(四)识读乐谱

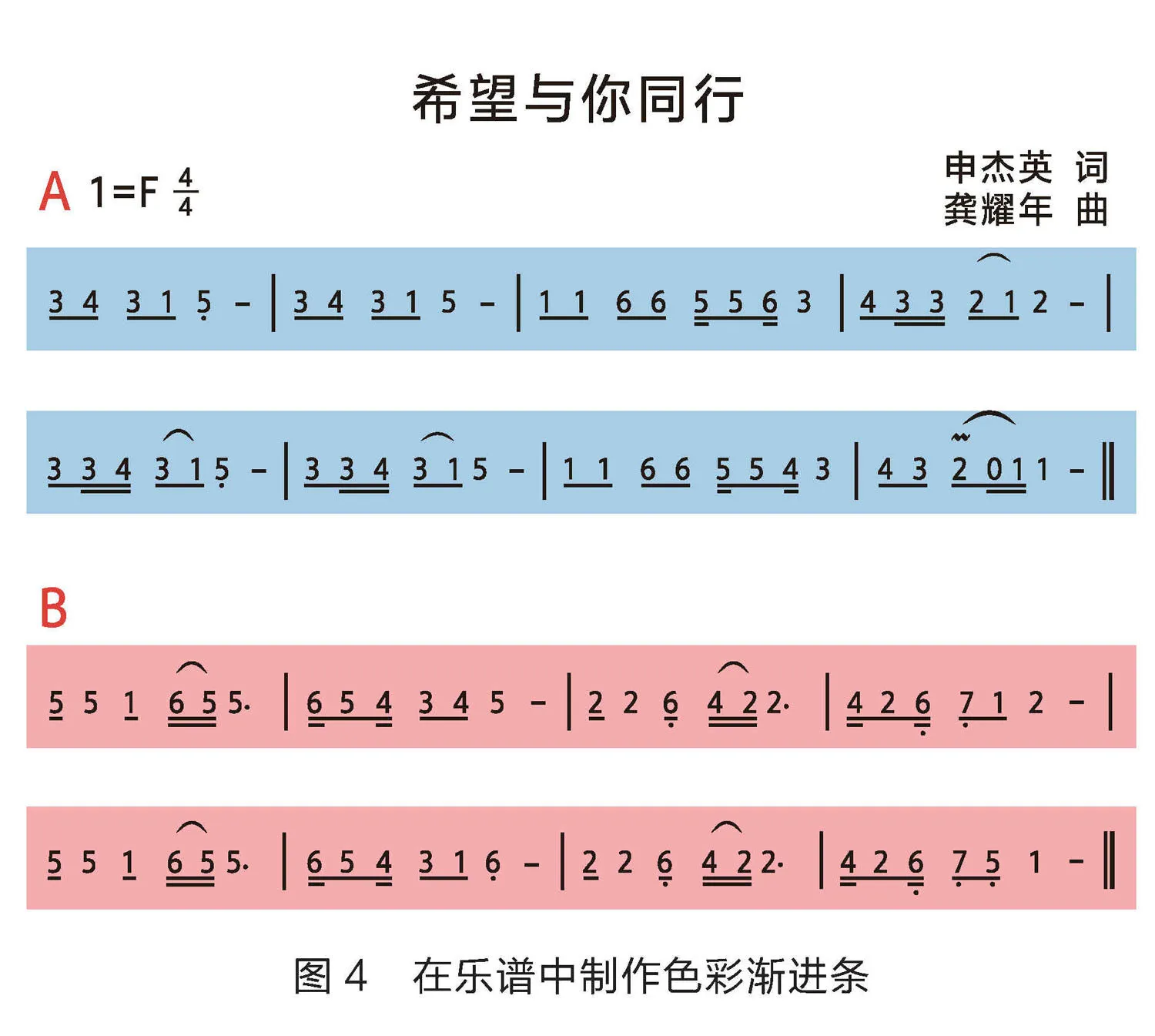

识读乐谱是表现领域的一项重要内容。音乐课标指出:乐谱是记载音乐的符号,是学习音乐的基本工具。识谱要在学生感性积累和认知的基础上进行[4]。也就是说,培养基础教育阶段的音乐爱好者,不能以培养专业音乐学习者的方式,以枯燥、乏味的理性认知引导学生,须将识读乐谱与演唱、欣赏等音乐实践活动相结合,在聆听、模唱的基础上识读乐谱。以歌曲《希望与你同行》学唱为例(如图4),笔者运用Wps系统,以在乐谱中制作色彩渐进条的方式,通过色块与旋律音响的同步运行,为学生聆听及识读歌谱搭建扶手。

(五)教学延伸

为了更好地运用微课视频,笔者在课题研究中创造性地开发了与学生音乐学习相关的App,丰富音乐教学资源。例如,有教师教学《红河谷》时,利用双板开展教学活动,并制作成可以上传至App的二声部歌曲教唱微课,包括作品简介、高低声部歌谱、歌词以及歌曲分声部录音和单手伴奏、歌曲伴奏等。这样学生可以自由聆听、学唱、模仿并处理声部演唱,达到快速有效地自主学习分声部这一教学目标[5]。

三、辨别:本质与变式

能够辨别与判断是知能的第一次迁移。通过教师引导下的视、听、辨等情境设置,进一步了解并区分作品的体裁和题材、风格特征、应用场景、价值和功能等。通过对同体裁和题材、不同表现形式的相关作品进行辨别,可逐步提升学生举一反三的审美能力。

(一)体裁辨识

通过教学《红旗颂》进行曲主题变奏,引导学生掌握进行曲体裁及其风格特征的相关要素,在教学反馈时,通过Camtasia Studio软件,制作进行曲和圆舞曲的两段无声视频,引导学生选择正确的音频进行匹配;再利用课件引导学生对进行曲和其他体裁作品进行对比聆听与判断,从而巩固和提高学生对进行曲体裁音乐作品的辨别和判断能力。

(二)风格辨识

通过Camtasia Studio、Cool Edit Pro软件,制作不同地区、风格的音乐作品的音视频片段,引导学生通过视、听的方式进行选择与辨别,如对演唱音频《无锡景》和《牧歌》的辨别。为了满足不同学生的发展需求,还可提供江南小桥流水和草原蒙古包的图片,方便不同层次学生的知能迁移。

(三)功能判断

教师提供作品选择,通过Camtasia Studio软件制作无声视频,引导学生为特定的场景选择合适的音响。如不同的国家和地区各有其代表性作品,为其配对,如中国的《歌唱祖国》、日本的《樱花》、俄罗斯的《雪球花》等。

四、运用:迁移与应用

能够在真实情境中学以致用是知能的第二次迁移。为了促进学生的深度思维,促使学习真正发生,有必要在教学中贯穿运用真实情境,引导学生解决问题,锻炼综合能力。这一过程中,教师可以依据学生的社会生活实际,引导学生设计与自己生活相关的场景音乐,并说明设计缘由。通过学以致用实践活动的参与,旨在引导学生逐步理解并领悟音乐学习的价值以及音乐作品的社会功能和价值所在。

(一)生活情境的运用

根据生活中的情境(白昼、环保、家园、亲情、国家、民族等),学生自主合作,寻找恰当的音乐,如为主题班会、优秀学生表彰会、参观博物馆和美术馆、茶馆和饭店等寻找合适的音乐,通过PPT等软件制作,在音乐课上展示并说明缘由,教师引导并展开评议。

(二)学习情境的运用

为美术、书法、语文、自然、地理、历史等跨学科教学提供服务。如为两万五千里长征到达陕北大会合、印象派图画、书法作品展示、中国地理风光图片等配乐和写解说词,通过PPT等软件制作,在音乐课上展示,由师生进行评价,最后教师总结。

(三)创作实践

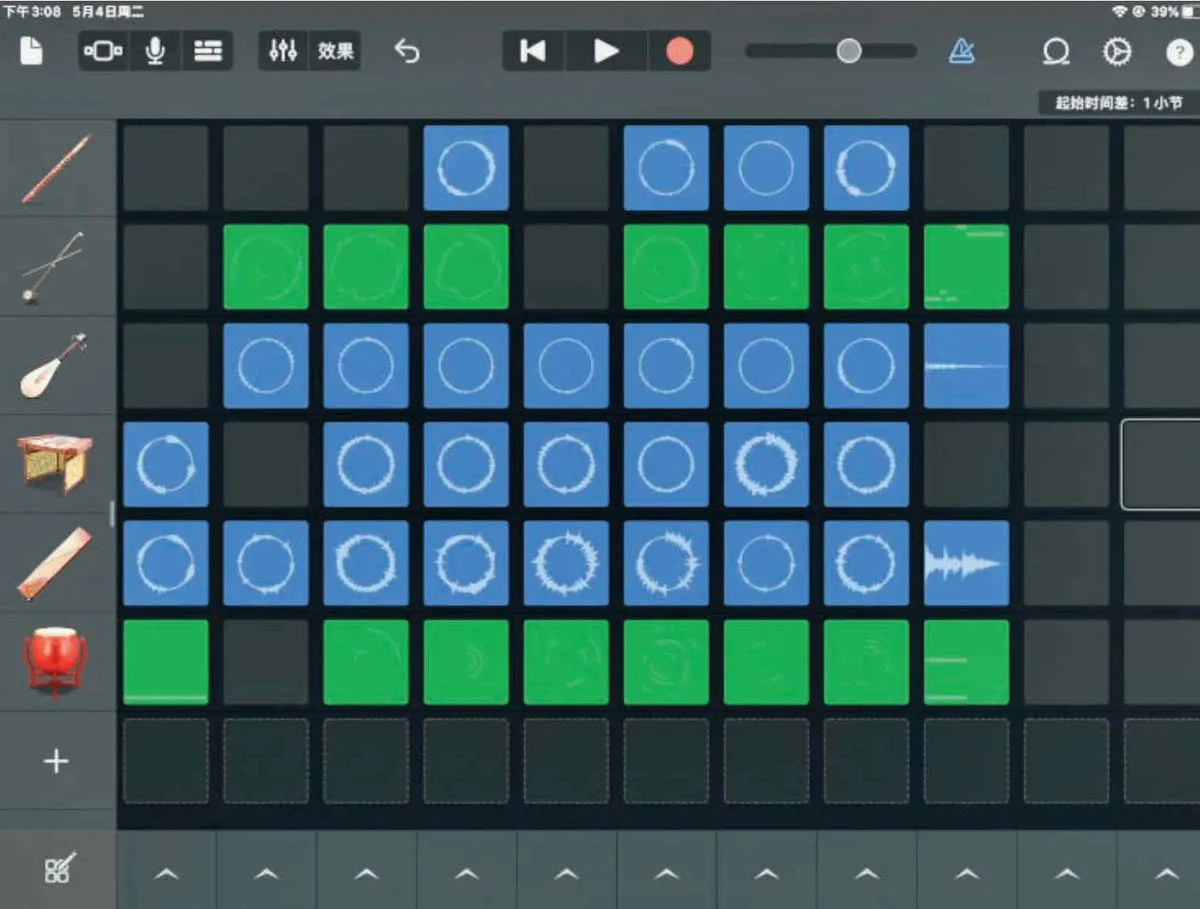

以“进行曲”体裁的教学为例,笔者把基于运动会真实情境下编创运动员入场音乐作为学生的重要学习方式及评判学生是否具备迁移与应用能力的检验方式,将学生分为4个小组,每个小组配备一台iPad,引导各小组学生分工合作,尝试运用iPad中的库乐队App,在教师给出的骨干音、乐器类别、节奏型、速度、节拍中选择符合进行曲风格特征的相关要素进行重组创编,并展示创作成果,对学生作品进行评价,之后引导学生自主完善。此类情境活动须运用较为复杂的认知及综合能力,在真实情境的任务活动中解决问题,有助于激发学生的深度思维,落实深度学习。需要注意的是,该类活动离不开教师的专业引领,还需要延伸到课外,在作品反馈评价时要留有足够的教学用时,以保证学生群体参与的积极性及完善成效。

五、升华:价值与评价

升华是教学中最高层次的知能迁移(如图5),属于教师引导下学生通过自主、合作等“相观而善”[6]的创造过程。通过再创作、参与测评试卷命制、作品评议、辩论等活动,引导学生逐步树立正确的价值观和世界观。

(一)再创作的提升

教师可以引导学生进行节奏、旋律、和声、声部等创作。其中,节奏、和声与声部的创作可以融入“认知”过程;旋律、和声与声部的创作主要在此过程中进行。旋律创作可以采用接龙的方式,由教师给出数小节或一个主题旋律,引导学生即兴或课后创作。创作反馈可以通过演唱、小乐器演奏、电子琴、库乐队等进行,教师在此过程中需要关注生生间的合作学习,鼓励创作音响的丰富性和多样性,并通过个人和群体评价以及完善后的再评价,激发学生对音乐的理解和热爱,逐步树立和养成学科价值观与核心素养。

(二)学习策略的提升

引导学生运用信息技术,以小组为单位参与单元、期中/末、学年测评的试卷命制和质量分析,通过参与类似“角色转换”的实践活动,引导学生思考所学知识的重要性及层级地位,逐步学会评价、反思、建构新的知识体系,简言之,锻炼学生在任务完成中收获成长的能力。

(三)审美感受能力的提升

在教师的引导下,利用信息技术对不同风格流派,特别是当下的通俗音乐进行评议,引导学生了解任何音乐作品从流行到流传再到经典的必备条件。如《春节序曲》《彩云追月》为何能够成为经典?通俗音乐《让世界充满爱》《五星红旗》为何可以表现严肃的主题?2016年春节联欢晚会上的《磨刀老头》,为何只流行了数十天就淡出大众的视野呢?……

通过此过程,教师还可进一步引导学生运用图文、音视频、PPT等,展开类似“音乐学习的价值所在”等话题的讨论。

(四)对艺术测评的认知

引导学生利用信息技术探讨艺术测评的意义和价值,充分利用信息技术的大数据评价系统,进行教与学的及时反馈。同时,引导学生合作分析,共同寻找教与学的优势和不足,成为今后学习中教与学的行为指向。

可见,音乐教学与信息技术的深度融合,关键并不在于教学中是否应用了课件、电子白板或新型电子教学设备,而是能否将音乐教学与信息技术进行有效融合,既突出学生的主体地位,也不淡化教师的主导地位。在教师的引导下,通过有效运用信息技术,形成“联想与结构”“活动与体验”“本质与变式”“迁移与应用”“价值与评价”深度学习的五部曲[7],促进学生的学习真正发生,并在真实情境问题解决或任务完成中促进学科核心素养的逐步养成。基于此,信息化音乐教学环节中,要运用符合教与学规律的现代信息技术,并突出音乐学科的教学特征、不可替代性以及音乐信息技术设备与手段运用的独特性。

音乐教学与信息技术的深度融合,不仅为学生架设了通往音乐神殿的桥梁,开启了音乐圣殿之大门,更为音乐课程标准的目标达成、学生审美价值观以及学科核心素养的形成,提供了有效的助推力。它指向促教促学,指向“学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也”[8]的一种教学相长愿景。可以说,音乐教学与信息技术的有效、深度融合,能够引导和促进学生的深度学习。这虽可能会增加教师的备课负担和授课难度,但为了学生的德智体美劳全面发展,音乐教育工作者何乐而不为呢?

参考文献

[1] 安富海.信息技术与课程教学深度融合的限度及路径研究[J].课程·教材·教法,2018(3):112-116.

[2][3][4] 中华人民共和国教育部.义务教育音乐课程标准:2011年版[S].北京:北京师范大学出版社,2012:28,4,30.

[5] 潘丽琴.中小学音乐微课视频的开发与应用[J].中小学数字化教学,2020(5):51-53.

[6][8]李捷主编.礼记[M].呼和浩特:远方出版社,2009:78,75.

[7] 刘月霞,郭华主编.深度学习:走向核心素养[M].北京:教育科学出版社,2020:45-61.

(作者李奇蔓系江苏省南京市文昌初级中学音乐教师,一级教师;潘丽琴系江苏省教育科学研究院音乐教研员,高级教师)