长空无崖任搏击 咏之骏烈诵清芬

2021-12-28涵薏

涵薏

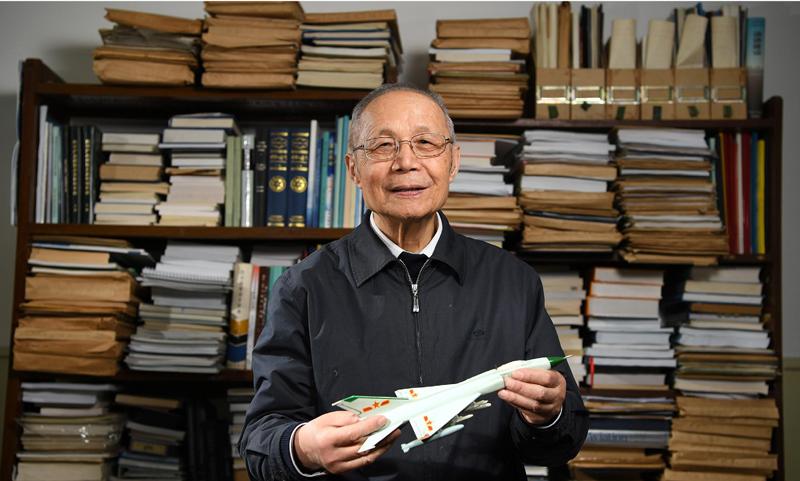

11月3日上午,2020年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重召开,91岁的飞机设计大师顾诵芬被授予国家最高科学技术奖。

航空报国、精进不懈,在70多年的科研生涯中,顾诵芬和同事们组织攻克了一系列航空关键核心技术,主持建立了我国飞机设计体系,主持研制的型号开创了我国歼击机从无到有的历史,牵引并推动我国航空工业体系建设,培养了大批领军人才,支撑了我国航空武器的研制。

走近这位航空领域唯一的两院院士的人生,我们感受到的是一颗滚烫炽热的赤子之心。

生于国学世家,却独爱航空事业

1930年2月4日,顾诵芬出生在苏州一个书香世家。

顾诵芬的家族是江南望族——苏州唯亭顾氏家族,曾被清朝康熙帝誉为“江南第一读书人家”,顾家的历史很长,最早可以追溯到勾践,是春秋时期越王勾践之后。顾诵芬的祖父顾元昌曾获朝廷“钦加四品衔,赏给正四品,封典覃恩,诰授中宪大夫”。父亲顾廷龙是中国著名的古籍版本学家、目录学家和书法家,其毕业于北京燕京大学研究院国文系,获得文学硕士学位,曾任上海历史文献图书馆馆长、上海图书馆馆长。卢沟桥事变后,顾廷龙不忍江南文物遭日本侵略者肆意掳掠,毅然辞职回上海,与文化名人张元济、叶景葵等创办私立合众图书馆,藉以保存濒临毁灭的文献典籍。解放后,他将十余年来收集的合众图书馆近30万册古籍及近代中外珍贵文献悉数捐献给国家,使之成为上海图书馆馆藏的重要组成部分。顾诵芬的族兄顾颉刚也同样有名,是中国现代著名历史学家、民俗学家,是中国“古史辨”学派的创始人。

顾诵芬的母亲潘承圭同样出身名门,她来自享有“天下无第二家”之誉的苏州“贵潘”家族。潘承圭的高祖为太傅、武英殿大学士潘世恩,堂叔祖是工部尚书、军机大臣潘祖荫。其兄潘承厚、弟潘承弼都为近代藏书家、版本目录学家。

顾诵芬的名字来自晋代陆机《文赋》中的名句:“咏世德之骏烈,诵先人之清芬。”但是谁也没有想到,出身于国学世家的顾诵芬会选择航空事业作为自己毕生的追求。

1935年,顾廷龙应邀去燕京大学任职,顾诵芬跟随全家迁居北平,就住在燕京大学附近。1937年,卢沟桥事变爆发,日寇全面进攻华北,当时日军的飞机呼啸扑向北平二十九军大营。在巨大的爆炸声中,几公里外平民区的玻璃窗被冲击波震得粉碎。7岁的顾诵芬与邻居一起,四散奔逃。

“我记得很清楚,7月28日那天,日军轰炸二十九军营地,轰炸机就从我们家上空飞过,连投下的炸弹都看得一清二楚。”鲐背之年的顾诵芬对那一幕仍记忆深刻,“二十九军的驻地距离我家最多不到两千米,爆炸所产生的火光和浓烟仿佛近在咫尺,玻璃窗被冲击波震得粉碎。”

当时吓得顾诵芬不知所措,因为没有防空知识,所以只能从屋子里出来往院子里跑。幸好遇到刚从德国回来的邻居,他在德国经过了防空训练,就立刻喊:“别往外跑,赶紧在屋里,躲在桌子底下。”

“没有飞机,我们处处受人欺负!”当时,一股热血涌上顾诵芬心头。这段经历成为了顾诵芬童年时代难以磨灭的记忆。

1940年的中國依旧是战火纷飞,仍然处于民族危亡、外敌侵略的困难时期,10岁的顾诵芬收到堂叔顾廷鹏的一份“特殊的生日礼物”,那是一架橡筋动力的杆身航空模型小飞机,但是这个飞机模型不是很结实,飞几次就坏了。当时父亲看到儿子这么喜欢飞机,就带着他去上海一家由香港人开的航模商店。当时店主拿出一架一米翼展的橡筋动力的航模,从柜台上起飞,即便撞到天花板下来还能继续飞,顾诵芬看到后特别喜欢,顾廷龙就咬咬牙花重金给儿子买了一架。但从此以后,顾诵芬的生活中就没有离开过飞机模型。他的空闲时间全都扑在了航模的摆弄中。

一片空白起步 却创造中国奇迹

1947年,顾诵芬从上海南洋模范中学毕业,他先后参加了浙江大学、清华大学、上海交通大学的考试,三所大学报名的第一志愿都是航空专业,最终的结果是他同时被三所大学录取。当时顾诵芬17岁的哥哥因患伤寒去世,家里就剩下顾诵芬一个孩子。但是母亲不愿意儿子离开身边,所以他最终选择了上海交通大学航空系。临近毕业,时局动荡,许多同学因担心就业问题而纷纷转系,他却偏偏选择了“最少人选”的空气动力学方向,顾诵芬的想法很简单,搞航空不学空气动力学就白学了。

回忆在上海交大的岁月,顾诵芬印象最深刻的是:大一时物理实验报告一定要按规则办,而且要一丝不苟地用英文书写,有的学生偷懒凑两个数据,被老师发现后要狠狠批评。除此之外,在交大,英文的阅读训练、写作训练以及口语训练都比较强,当时使用的教科书基本上都是英文的。顾诵芬说,正是打好了基础,所以毕业后在工作中他受益匪浅。

1950年12月,周恩来总理在研究我国航空工业建设问题时提出,国家准备5年内拿出60亿斤小米用来支援发展航空工业。60亿斤小米,按当时的物价算大约是5.35亿元人民币。这个投入大约占到了当时中国年财政收入的约2%,对于当时满目疮痍、刚刚解放的新中国而言,这并不是一个小数目。在这样的背景下,新中国的航空工业开始起步。1951年,21岁的顾诵芬从上海交通大学航空工程系毕业,被分配到新成立的国家航空工业局,当时所有上海交大航空系毕业生三天之内离开上海到北京报到。虽然母亲十分不舍,但还是把顾诵芬送上了北上的火车。至此顾诵芬开始了为我国航天事业保驾护航的一生。

1956年,我国第一个飞机设计室在112厂(现沈飞)成立,26岁的顾诵芬作为首批核心成员,担任气动组组长。当时的顾诵芬是可以留在北京工作的,但是他一心想搞飞机设计,于是就给领导打报告,要求到沈阳来搞飞机设计。领导最终批准了这个报告。

那个年代来到东北的,不只顾诵芬一人,一起到来的还有一批胸怀航空报国梦想的热血青年。在中国飞机事业奠基人徐舜寿、飞机设计师黄志千、航空专家叶正大等开拓者的领导下,他和同事们开启了新中国自行设计飞机的征程。

顾诵芬和同事们接到的首项任务是设计一架亚音速喷气式中级教练机,临界马赫数0.8,定名“歼教1”。顾诵芬当时担任飞机设计院的气动组组长,谁都知道气动力是飞机设计的灵魂,当时我国在飞机设计领域的资料、经验、手段完全等于零。苏联在当时对我国进行的援助仅限于制造,关于设计方面的技术坚决不提供。

在大学里,顾诵芬只学过螺旋桨飞机设计基础课程,为解决机身两侧进气的难题,他要从头学起。当时听说北航图书馆有一份相关的国外文献,他便动身从沈阳来到北京,借一辆旧自行车,天天晚上跑北航查找抄录资料,买硫酸纸把图描下来,收集废针头组装仪器进行测量……在没有路灯的土路上,他足足跑了一个星期。之后又不断进行推演,同时进行实地试验,最终拿出了亚音速飞机气动设计标准和计算方法,成功完成了歼教1飞机的气动布局设计,那时候也没有好的风洞,顾诵芬就到哈尔滨军事工程学院1.5米口径的小风洞里去做测试,他和同事们花了一个月的时间完成了实验。

那是一段激情燃烧的岁月,后来顾诵芬回忆说:“1958年春节搞歼教1飞机,也没放假。那时沈阳很冷,大雪堆得房门都打不开了,结果3个月图纸就搞出来了。接着,工厂组织突击队,24小时拼命地干……硬是将飞机制造出来了。” 1958年7月26日,歼教1在沈阳飞机厂机场首飞成功。

在当时递交的入党申请书中,顾诵芬曾这样表述自己的感受:“抗美援朝的伟大胜利、恢复和发展工业所取得的重大成就,使我深深地体会到没有共产党就没有新中国,也就没有我个人的一切。”

随后,顾诵芬又完成中国首型初级教练机——初教6飞机气动布局设计,建立了亚音速飞机气动力设计体系,在此基础上为我国设立了亚音速和超音速飞机气动力设计体系。

1961年,国防部第六研究院飞机设计研究所成立,对外简称601所。1964年,601所承担的歼8战斗机的研制工作正式启动。但是之后发生了不幸,总设计师黄志千在执行出国任务时,因飞机失事遇难,顾诵芬与其他几名骨干临危受命,组成技术办公室接过了总设计师的重担。顾诵芬作为副总设计师负责歼8飞机气动设计,后全面主持该机研制工作。

黄志千的去世对于顾诵芬全家来说是巨大的打击,黄志千和顾诵芬娶的是一对姐妹花,顾诵芬爱人江泽菲的二姐江载芬是黄志千的夫人。顾诵芬和江泽菲是在1962年8月结为夫妻的。他们俩的月下老人就是黄志千,当时黄志千看到已经31岁的顾诵芬把全部时间和精力投身于事业之中,一直没有成家,就亲自做媒。

在研发过程中,顾诵芬带领设计部门与风洞试验单位联合攻关,在国内第一次创建了战斗机喷流影响试验方法,该试验方法也成为后来确定发动机喷流影响的基本方法。1969年7月5日,歼8飞机成功实现首飞,也正式宣告终结了中国不能研制高空高速战斗机的历史。

“那时候,大家都有一个共同的信念,一定要研制出我国自己设计的高空高速歼击机。”航空研究院原党委书记刘鸿志在他的回忆录中记述,为尽快完成飞机设计,技术人员在简陋的车间地下室工作,在临时搭成的双层通板铺居住。饿了啃口凉馒头,困了趴在图板上打个盹儿,醒来继续干。就这样,全机11400多个零件、1200多项标准件、几万张A4图纸……一笔笔画出。

為了破解难题 他上天去寻答案

但是之后出现了难题,在试飞试验中,歼8飞机在速度达到马赫数0.86时出现了强烈的跨声速抖振。那种情况用飞行员的话来说,就像“一辆破公共汽车,开到了不平坦的马路上”。

所谓抖振是指在分离气流或尾流激励下发生的飞机部件按结构自然频率的振动。抖振的最主要例子是飞机的尾翼抖振。当尾翼处于机翼、机翼—机身接合部或其他部件的尾流中时,尾流中的扰动迫使尾翼作强烈的振动。抖振严重时,飞机有可能在空中解体。

当时国内没有小型摄像机,也没有相关的试验设备。如何去攻克这个难题呢?为了彻底解决这一困扰,顾诵芬做出了一个大胆的决定——“我要自己上天,观察后机身流场”。他亲自乘坐歼教6飞机升空观察歼8飞机的飞行流线谱。

歼8飞机的速度最高可以达到每小时2695.176公里,歼教6飞机的最高飞行速度也达到了每小时900公里。此时,顾诵芬已经是年近半百。此外,在航空史上,几乎没有设计师亲自上天试飞的先例。

怎么上天去定位看也是一个难题,当时顾诵芬和同事们想出的办法是在飞机的尾巴上都贴上毛线条,那时候的毛线是凭票买的,他们就拿自己家里的票,买了一磅红毛线,剪成一段段,每段150毫米,贴到飞机的垂尾和后机身上。通过这种方法找出飞机具体的抖动位置。

30米、20米、10米、5米……歼教6飞机与歼8的距离越贴越近,当时地面上的人们手心攥出了汗,而顾诵芬沉着地观察着歼8尾翼上毛线条的扰动。

当时驾驶飞机的试飞员鹿鸣东回忆起当时的情况仍然是感慨万千:“顾总那会儿已年近半百,却丝毫不顾高速飞行对身体带来的影响和潜在的坠机风险,毅然亲自带着望远镜、照相机,在万米高空观察拍摄飞机的动态,这让所有在场的同志都十分震撼和感动。”

因为老领导和姐夫黄志千就是逝于空难,顾诵芬的夫人江泽菲便和他有一个约定:不再乘坐飞机。在飞行前,他让同事们要瞒着夫人。

经过三次蓝天之上的近距离观察,顾诵芬提出采用局部整流包皮修形方法解决问题,并亲自做了整流包皮的修形设计,他与工厂工人师傅一起改装,经试飞证明此法非常有效,彻底排除了跨声速抖振现象。之后,他又和同事们攻克了发动机频繁停车、机体温度过高等技术难题。

之后,顾诵芬又被任命为歼8Ⅱ总设计师,他也是中国航空工业中首位由国家任命的型号总设计师。他制订了两侧进气的气动布局方案,解决了二元超音速可调进气道设计等一系列问题。同时,组织和领导多个部门、上百个单位高效协同工作,仅用四年,歼8Ⅱ就实现了首飞。

1985年7月,歼8全天候型设计定型,同年10月获国家科技进步奖特等奖。这是我国航空事业发展的一个里程时刻,不仅在技术上实现了一代机向二代机的自主跨越,同时也标志着新中国航空工业从此迈入了独立自主、自力更生的历史轨道。

中国的歼8系列飞机共衍生了16种型号和技术验证机,它们一直是我军20世纪的主战装备,捍卫中国领空长达半个世纪,成为中国航空研制的一代传奇。此外,歼8系列飞机的研制,也大大促进了中国其他产业的发展,飞机共选用新成品185项,占整架飞机成品的40%,其中包括41项新材料、20项新工艺,诞生大量创新成果,促进了冶金、化工、电子等工业的发展。

1986年,顾诵芬从沈阳调任北京,从具体型号设计和研制现场来到航空工业科技委、中国航空研究院。从当选中国科学院院士到中国工程院首任院士,他的工作重点也放到了为航空装备的体系建设、重点型号未来发展、国防事业的宏观布局建言献策上。

北京朝阳区北苑2号院,大门两侧挂着多个白底黑字的牌子——航空工业科技委、中国航空研究院、航空工业档案馆……自1986年奉调北京后,顾诵芬就一直住在其中一套极普通的单元房里。

振翼高飞之征鸿,顾诵芬的目光始终向着远方。在北苑的两层小楼里,他送出了关于中国航空工业发展的数十份研究报告、咨询报告和建议书,中国先进战机的发展方案、运20大型运输机和C919国产大飞机的发展建议等都曾在此明亮的灯光下酝酿。

一生酷爱讀书 被喻为“活图书馆”

静水深流,顾诵芬儒雅而沉静,书香门第的熏陶,使他养成了爱读书的好习惯。同事和朋友们说他博闻强记,像个“书痴”。在航空领域,他是大家公认的“活图书馆”。

“除了吃饭、睡觉和工作,就是读书,连睡前洗脚时都在读。”夫人江泽菲回忆,婚后,他们一两个月进一次城采购食品家用,顾诵芬每次都直奔书店,大约3小时以后她去书店找他,他一定在。

曾与他同住一间宿舍的冯家斌回忆,顾诵芬回来后打上一瓶热水,先冲一杯奶粉,剩余的热水便倒入脚盆,再兑上凉水,“双脚放进盆里,然后翻开桌上早已准备好要看的书,这些书大部分是英文版的技术书。上边翻看着书,下边双脚相互搓洗,不时用汤勺搅拌一下杯里的奶粉。当书翻得差不多的时候,双脚也泡好了,此时奶粉冷热可口,便一饮而尽。”

在航空科技人的眼里,顾总的英语水平,无论口语、笔译,在全行业都是首屈一指。除了英语,为缩小航空技术与他国间的距离,顾诵芬注重直接参考国外相关资料,先后自学了俄语、日语和德语,亲自翻译和校对了大量的书籍和资料。

除自身的气动力专业,担任歼8系列总设计师后,顾诵芬又很快掌握了总体、重量、外形、结构、强度、飞控、航电、环控、武器、电源电气、仪表等各个专业的技术。

顾诵芬在北苑的办公室像一座“书的森林”,而他总能记得每一本书的位置,记起每一本书的内容。

“每当我在工作中碰到一些技术问题,去找他,他总能立即准确报出来自NASA或AGARD的研究报告编号,一查还真是我要找的内容!”中国工程院院士杨凤田感叹道:“他的脑子对资料的储存真不亚于计算机。”

1965年,从清华大学毕业的孙卿被分配到航空工业沈阳飞机设计研究所(601所)工作。尽管已过去几十年,孙卿至今仍对第一次听顾诵芬讲课记忆犹新:“他在黑板上写下一串长长的、复杂的气动力数学公式,完全凭记忆,令所有听课的年轻人都震惊不已。”这样的授课,孙卿此前仅遇见过一次,那是钱学森先生的课,此后再未听过第三人这样讲过课。

中国工程院院士李明说:“在跟踪国际航空科技发展、重视掌握国外技术资料方面,从顾总这里,我悟出做一个总设计师,必须掌握国外航空科学技术发展的前沿,才能满足国防安全和军方的需要。”

几年前,顾诵芬被查出患有直肠癌,他手术住院期间还叮嘱资料室的工作人员给他送外文书刊,看到有用的文章他会推荐给一线设计人员。

2017年,在“央视开讲了”节目中,顾诵芬告诫年轻人:“读书最重要,千万别考虑个人名利!”

在节目现场,顾诵芬这样表达自己的心声,“我们搞科技的人必须首先想到的是国家,我们的事情都是为了保卫国家来做的,好多事情你要做,但是不能凭空想,而必须找一些材料,需要认真地读书,但只读书不去用,不去想,那是空的。但你不读书,净想事儿的话也是空的。再有一点,干这些事儿都得集体干,要对参加工作的每个同志都很尊重,应该团结大家一起弄。最后一点,干任何事都不能把自己的名利放在第一位!”

顾诵芬是这样说的,也是这样做的。除了爱读书的嗜好,顾诵芬的为人朴实一直被同事们称作美谈,多年工作中,他跑遍了设计室各专业组、各试验室以及试验工厂模型加工车间。沈飞部装、总装厂房、试飞站都有顾诵芬的身影,他与许多老工人都成了好朋友。

理想照亮后人 一片冰心始终如一

顾诵芬的学识与品德,影响着一代代航空后来人。他为国家培养了一批航空领域的接班人,他的团队中诞生了一位科学院院士、三位工程院院士、两位型号总指挥。70年的科研生涯,顾诵芬见证了新中国航空工业从创立到强大的70载春秋。他常常说:“青年是祖国的明天,要多给他们机会,好好培养他们。”“中国航空事业发展需要年轻人才,他们是祖国的明天。年轻人心中要有国家,永远把国家放在第一位,要牢牢记住历史,珍惜今天的生活。多读书,多思考,努力学习,认真做好每一件事。”他不仅把课题放心大胆地交给年轻人,把勇攀高峰、严谨治学的科学态度传承给年轻人,也用自己的理想情怀照亮年轻人的奋斗之路。

歼15舰载机总设计师、中国航空研究院院长孙聪院士是顾诵芬的学生,回忆起和顾老的交往,孙聪心中满是感怀,“顾老教会我们的,不仅是飞机的设计和创新,更让我们学会了无论何时都不要在意质疑,要始终坚持真理。做好自己的本职工作,金子终究会发光。”

曾经的同事、航空工业沈阳所型号总设计师赵霞眼中的顾诵芬有着与众不同的特别之处:“他生活要求极简,吃食堂在他心中已是美味;对事业要求又极严,他常告诉我们必须心无旁骛,干好自己的飞机设计。”

20世纪90年代,顾诵芬发起并组织了与俄罗斯气动力和飞机设计专家对远景飞机的设计合作,使我国250多名飞机设计技术骨干受到锻炼并为设计新一代战机奠定了基础。

多年来,顾诵芬还主持编纂了70余册航空科技书籍,主编的《飞机总体设计》一书,已经成为我国航空院校飞行器设计专业的必修课教材,主编的《现代武器装备知识丛书——空军武器装备卷》《大飞机出版工程》等多个系列、数十种航空专著与图书也都产生了重要而广泛的影响,吸引了一批年轻人投身航空事业。

“回想我这一生,谈不上什么丰功伟绩,只能说没有虚度光阴,为国家做了些事情。”在《顾诵芬自传》里,他没有写自己的贡献,基本都在写他的同事,写他那一代航空人,用自己一点一滴的小事诠释着何为“航空报国”。他惋惜歼9总师王南寿一生为国奉献,却没有收获应有的荣誉;他挂怀大年初二病逝在办公楼旁的孙新国,孩子们是否得到妥善的照顾。

90岁时,顾诵芬又到沈阳飞机设计研究所,当年的一切历历在目,他执意要到中国航空事业开拓者黄志千烈士的塑像前悼念,看着当年恩师的塑像,他的眼里闪动着泪光。

91岁高龄的顾诵芬,仍时刻关注着航空事业,他仍在每个工作日的上午按时出现在中国航空工业集团科技委的办公楼里。

“咏世德之骏烈,诵先人之清芬”,是父辈对顾诵芬的希冀。“英谋信奇绝,夫子扬清芬”,是后辈们对顾诵芬的赞颂。顾诵芬用一生践行了对祖国诚挚的爱,诠释了自己的赤子之心。(本文图片由作者提供)