金融集聚对绿色经济效率的非线性影响研究

2021-12-28朱广印王思敏

朱广印 王思敏

摘 要:本文基于2007—2017年中國31个省(自治区、直辖市)数据,采用ML指数测算并分解出包含非期望产出的绿色经济效率,从时空动态视角评价金融集聚对绿色经济效率的非均衡冲击特征,进一步通过构建空间杜宾和面板门槛模型实证检验两者之间的非线性关系,并探究多重约束机制的影响。结果表明:(1)绿色经济效率主要来自技术进步的增长效应,呈下降状的N形,经历了两个“低谷”和三个“峰值”。从时间上,金融集聚对绿色经济效率的冲击呈现阶段性特征;从空间上,两者存在空间关联效应。(2)金融集聚对绿色经济效率及技术进步的非线性影响呈U形特征,且以本土效应为主,受“涓流效应”和“虹吸效应”的影响,空间溢出效应不显著。(3)在金融集聚、城市化、对外开放、外商投资及人力资本的多重约束机制下,金融集聚对绿色经济效率的冲击呈现出单门槛效应。

关键词:绿色经济效率;金融集聚;空间杜宾模型;面板门槛模型

中图分类号:F830 文献标识码:A 文章编号:1674-2265(2021)11-0056-10

DOI:10.19647/j.cnki.37-1462/f.2021.11.008

一、引言与文献综述

我国的经济增长在资源环境约束下正面临清洁生产和绿色转型的压力,迫切需要寻求兼顾生态功能和经济质量的增长方式,以缓解对资源环境的过度消耗。作为经济增长的驱动力量,金融集聚能够优化资金配置,引导区域资源流向绿色产业,为当地各大产业的技术改造和可持续发展提供必要的资金支持,进而推动实体经济绿色发展。深入探究金融集聚影响绿色经济效率的内在机制,对促进实体经济转型升级和提升经济发展质量具有重要的现实意义。

国外文献关于金融集聚的理论研究和实证分析大多表现为积极的。Bossone和Lee(2004)[1]基于大型跨国银行面板数据研究发现金融集聚存在规模经济效应,能够降低生产成本与资源消耗,提高金融中介的生产效率。Moore和Iyare(2011)[2]基于小型开放经济体的研究发现,短期内金融集聚发展促进增长的同时实体经济也在长期内拉动金融发展。Apergis等(2007)[3]同样认为金融发展与经济增长间存在长期关系,尤其是对发展中国家的促进作用更明显。Masten等(2008)[4]基于宏观和行业角度发现金融集聚本身在超过一定阈值后对欧洲发达国家的经济增长存在正向非线性影响。国内学者赵明慧(2016)[5]基于面板门限模型验证了金融集聚对实体经济增长具有先促进后抑制的阶段性特征。另有部分学者关注到金融集聚对实体经济的非线性冲击具有空间效应。Baldwin等(2001)[6]认为金融集聚带来的创新的长期福利效应可以作用于相邻区域的经济发展。区域间的金融差异会产生一种扩散力量作用于周边地区,带动实体经济的均衡增长(刘军等,2007)[7]。

然而,金融集聚促进经济增长的同时也伴随着资源短缺和环境污染,资源环境约束下如何提升经济增长的质量和效率引起人们的广泛关注。OECD(2011)[8]认为绿色经济增长需从资源环境约束中创造新的增长可能性以支撑可持续性增长,而资源环境生产力的提高是绿色增长的必要条件。Bagheri等(2018)[9]提出绿色增长须将经济发展和环境保护同时纳入能源决策以加快实体经济转型升级。在经济增长质量的相关测度方面,任阳军等(2019)[10]通过构建“三废”环境污染综合指数作为非期望产出,利用ML指数模型修正了传统的全要素生产率。董会忠等(2019)[11]基于规模报酬不变约束下,运用考虑了环境污染指标的SBM函数和Luenberger指数测算并分解了绿色全要素生产率。

关于金融集聚驱动经济绿色转型过程的相关研究中,张钟元等(2020)[12]论述了金融集聚通过规模经济、网络协作及扩散效应促进绿色经济发展,并验证了金融集聚的非线性效应。陈彤等(2020)[13]基于动态广义矩估计法研究发现金融集聚初期具有负外部性,后期随着边际效用递增对绿色经济效率产生先抑后扬的提升作用。陈林心和何宜庆(2016)[14]、刘继和马琳琳(2020)[15]综合考虑经济、地理因素,发现金融集聚具有空间同质性,能够促进本地生态效率提升。从绿色经济效率的影响因素来看,这种非线性关系很可能受到其他外在约束条件的影响,具有明显的门槛特征。Ibrahim和Alagidede(2017)[16]以撒哈拉以南非洲国家为例,发现人均收入和人力资本作为阈值变量,能够优化金融部门的信号传递和资源配置等功能,在金融集聚刺激实体经济的非线性增长中具有传导作用。许宁等(2018)[17]基于分地区SDM模型发现金融集聚促进本地及邻近地区绿色经济效率提升的空间效应与城市规模正相关。袁华锡和刘耀彬(2019)[18]从绿色发展水平和效率的双重视角论证了适度的城市规模和信息技术水平约束有利于金融集聚发挥对绿色发展水平的促进作用。

综上所述,现有文献关于金融集聚对实体经济与绿色发展作用的研究较为丰富,但多数文献仅考察金融集聚的区域异质性与非均衡性对实体经济增长的作用差异,而缺乏对现实绿色经济发展需求及技术创新的关注,较少文献探究了金融集聚的阶段性差异在不同约束机制下对绿色经济效率产生非线性影响的特征。鉴于此,首先,本文从时空动态视角全面评估绿色经济效率现状,初步检验金融集聚对绿色经济效率的非均衡冲击特征;其次,考虑到空间异质性的影响,将金融集聚的二次项纳入空间计量模型以探究其对绿色经济效率的时空动态作用路径;最后,利用面板门槛模型深入分析金融集聚在不同约束条件下对绿色经济效率及技术进步的影响特征,以期丰富已有研究并为实体经济绿色发展提供有价值的参考。

二、机理分析

绿色经济效率概念的界定在实际的生产活动中主要包括两个方面:一是大力发展节能减排产业,加强资源环境约束下对生态的保护和治理;二是提升经济产出效率,加强技术创新并形成新的经济增长点。总结来讲,绿色经济效率是兼顾经济的“质量”和“效益”、满足可持续发展需求、实现经济绿色发展的一种新的有效增长方式。金融集聚作为经济增长的驱动力量,对绿色经济效率的影响机制主要来源于三个方面:

第一,規模经济效益。金融机构在空间形态上的集中分布能够促进金融业内部的专业化分工和资源整合,提高资金流动性和利用效率,缓解其他行业技术升级的融资约束,同时通过高效的数据信息系统和基础设施强化信息交流与共享,降低交易成本和投融资风险,提高整体金融资源配置效率,并产生规模经济效益,为绿色经济效率提升提供高质量的金融服务。

第二,技术创新效应。区域金融集聚通过吸纳更多人才、技术和知识等创新资源流入,加大本地金融机构的竞争压力,迫使其加快创新金融产品和服务,为企业技术升级改造提供有力的资金支持,从而提高资源利用效率,增强区域创新能力,推动技术进步与绿色经济效率提升。

第三,空间外溢效应。各地区金融资源分布及经济发展水平不同,金融集聚往往呈现阶段性差异,具有不同的外溢效应。金融机构在空间集聚初期,发展程度较高的金融核心区竞争优势较大,具有“虹吸效应”,通过吸引和占据周边地区金融资源,为本地经济产出和技术创新提供更多资本支持,进而缓解环保产业的融资约束,提升当地绿色经济效率。但后期金融过度集聚会加剧本地资源竞争,促使部分资金、人才及知识流向周边分支机构,产生“涓流效应”,推动了区域间各类要素资源的合作共享和优化配置,进而带动周边地区技术创新和绿色经济效率提升。

三、研究设计

(一)空间计量模型

1. 空间权重矩阵的构建。为客观、全面地估计金融集聚对绿色经济效率的空间影响效应,兼顾地理区位特征和经济联系,本文参考王锋等(2017)[19]做法,构建经济地理嵌套权重矩阵,设定如下:

其中,[GRPj]为[j]地区2007—2017年实际人均GDP的均值,同时以2006年为基期进行指数平减化处理。[Wgij]为地理距离空间权重矩阵。本文参考孙叶飞和周敏(2016)[20]的做法,构建地理距离空间权重矩阵做比较分析,公式如下:

其中,[Dij]是利用全国铁路里程表计算的两个省会城市间的距离,上述空间权重矩阵均经标准化处理。

2. 空间自相关性检验。本文利用全局Moran's I及局部散点图作全局和区域的探索性空间分析。其中,全局Moran's I反映了研究区域内所有空间单元的集聚和关联程度,而局部Moran's I则精确地分解了地域附近空间高值与低值聚集的位置,公式如下:

式中[Yi-Y]和[Yj-Y]经过了标准化处理,其中[I>0]表示高—高或低—低集聚,位于一、三象限;[I<0]表示低—高集聚或高—低集聚,位于二、四象限。

3. 空间计量模型构建。本文基于环境经济领域广泛应用的STIRPAT模型(Ehrlich,1971)[21],首先,将影响环境的人口规模、技术水平及富裕程度纳入金融集聚作用于绿色经济效率的机制中,同时为避免异方差均作对数化处理;其次,考虑到单一截面模型或时间序列模型存在变量遗漏误差,以及随机误差冲击产生的空间影响,本文采取兼顾变量间可能同时存在空间自相关性和溢出效应的更广义的空间面板SDM模型,以探究其中的空间效应;最后,将金融集聚的二次项纳入空间计量模型以检验其对绿色经济效率可能存在的非线性效应,具体设定如下:

由于任何因素变化都具有惯性,因此,本文将滞后一期因变量纳入空间杜宾模型,并通过偏微分方法分解空间溢出效应,以便从动态视角更好地诠释其中的作用机制,同时避免点回归系数的偏误,求偏导数后的基础矩阵为:

矩阵中对角线与非对角线上的元素分别表示直接和间接效应,即各省份自变量对因变量以及其他变量的影响。

(二)面板门槛模型

为准确测定门槛值并检验该内生门槛特征的稳定性,本文采用Hansen(2000)[22]的门槛模型,在模型(6)的基础上剔除[LQ2it]进一步考察金融集聚对绿色经济效率的作用规律和门槛特征,以单门槛模型为例:

式中[qit]为门槛变量,[γ]为待估门槛值;[I(⋅)]为示性函数,即若括号内表达式为真,则取值为1,否则取0;扰动项[ε'it]服从独立同分布,个体截距项[μi]表示固定效应。

(三)变量选取与数据来源

1. 变量选取。被解释变量:绿色经济效率(GTFP)。本文基于柯布—道格拉斯生产函数与DEA模型,运用DEAP2.1软件测算包含非期望产出的ML指数得到DMU自身的动态生产效率,从纵向角度衡量其时空演变特征,计算公式如下:

其中,[DktXt,Yt]和 [Dkt+1Xt+1,Yt+1]为第[k]个DMU的单期距离函数,[Dkt+1Xt,Yt]和[DktXt+1,Yt+1]为第[k]个DMU的跨期距离函数。若[Mk>1],表明第[k]个决策单元从t期到[t+1]期绿色技术效率的改善;若[Mk=1],表明绿色技术效率不变;若[Mk<1],表明绿色技术效率的恶化。同理,若技术进步水平[(TECH)>1],反映两期生产前沿面移动带来了绿色产出的增长效应;若技术效率[(EFFCH)>1],反映DMU生产相对接近前沿面带来绿色生产的追赶效应(张莉莉等,2018;李妙然和樊珍娜,2020)[23,24],与此同时,可将技术效率(EFFCH)分解为纯技术效率(PE)和规模效率(SE)。

关于投入产出指标的选取与处理如下:(1)投入指标。资本投入(K)利用公式[Kt=Kt-11-δ+It]计算得到,其中[δ]参考刘莎和刘明(2020)[25]做法,以2000年为基期,取9.6%,K为各省份历年固定资产投资存量,I为新增固定资产形成总额;劳动投入(L)用城镇就业人员总数表示;能源投入(E)以电力消费总量替代。(2)产出指标。期望产出(实际GDP)将GDP以2006年为基期作指数平减法处理;非期望产出(W)借鉴黄建欢等(2014)[26]的做法,用熵值法、综合废水排放总量、废水中化学需氧量排放量、废气中二氧化硫排放量、废气中氨氮排放量、烟粉尘排放量及一般工业固体废物产生量6种污染物,计算各标准化指标的信息熵,得到环境污染综合指标W。

核心解释变量:金融集聚(LQ)。作为衡量地方产业专业化程度的指标,区位熵能够较好地消除地区规模差异的内生影响,客观评价要素的空间分布。因此,本文借鉴倪瑛(2020)[27]的做法,构建区位熵指数衡量金融集聚,具体形式如下:

式中[LQit]为[i]省份金融业在[j]年份的区位熵,[qij]为[j]年份地区金融业增加值,[pij]为[j]年份地区总人口数,[qj]为[j]年份全国金融业增加值,[pj]为[j]年份全国总人口数。

其他门槛变量:人力资本(HUM)。就集聚的技术溢出效应来看,人力资本作为知识信息积累和创新的载体,其在地区技术吸收能力上的差异会影响产业集聚的技术溢出效应对生产效率的作用强度。随着人力资本水平的提升,各省份的金融集聚因技术吸收能力的加强,对绿色经济效率的边际作用也不断增强。参考崔宇明等(2013)[28]的做法,选取人均受教育年限作为门槛变量,计算公式如下:

式中,[HUMit]表示[i]省份在[t]年份的人力资本,[X1]、[X2]、[X3]、[X4]分别为小学、初中、高中(中专)和大专以上文化程度人数占地区6岁以上人口数的比值。

借鉴袁华锡等(2019)[29]的研究思路,再从城市化和对外开放水平两个角度选取三个门槛变量。城市化用城镇人口占年末常住人口比重表示,对外开放和外商直接投资水平分别用进出口总额和外商直接投资与GDP的比值来反映。

其他控制变量:基于STIRPAT模型,选取年末常住人口数量反映人口因素的环境压力,采用技术市场成交额衡量技术水平的环境影响;考虑到实体经济以工业为代表(游士兵和杨芳,2019)[30],利用工业增加值代表富裕程度。借鉴相关学者对绿色经济效率影响因素的分析(施本植等,2020)[31],并结合区域实际状况,从对内和对外两个角度分别选取控制变量予以进一步考虑。对内,政府主导的生态治理和技术创新对绿色经济效率有较大影响,本文选取地方财政环境保护支出占一般预算支出的比重表示政府对环境保护的干预。对外,我国是通过吸引外资并吸收其所带来的前沿技术来实现技术进步的,有利于实体经济转型升级和绿色发展,本文选取外商企业投资总额与GDP的比值反映。相关指标经历年汇率换算而得出,部分地区缺失数据采用均值法处理。

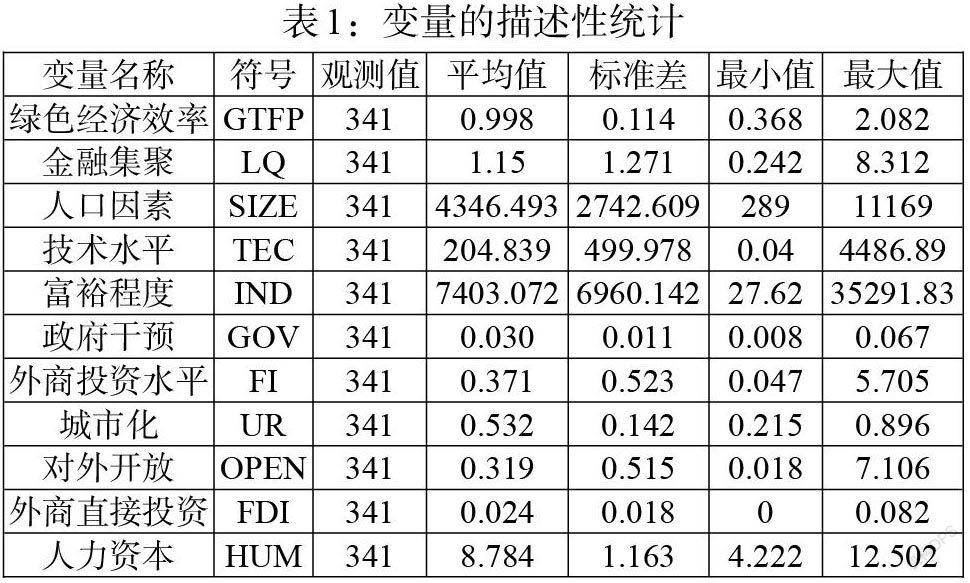

2. 数据来源。数据来源于2008—2018年的《中国环境统计年鉴》《中国人口统计年鉴》、各省(自治区、直辖市)(以下简称省份)统计年鉴、中经网统计数据库及国家统计局官网。变量描述性统计见表1。

四、实证过程和结果分析

(一)绿色经济效率和金融集聚的测度结果评价

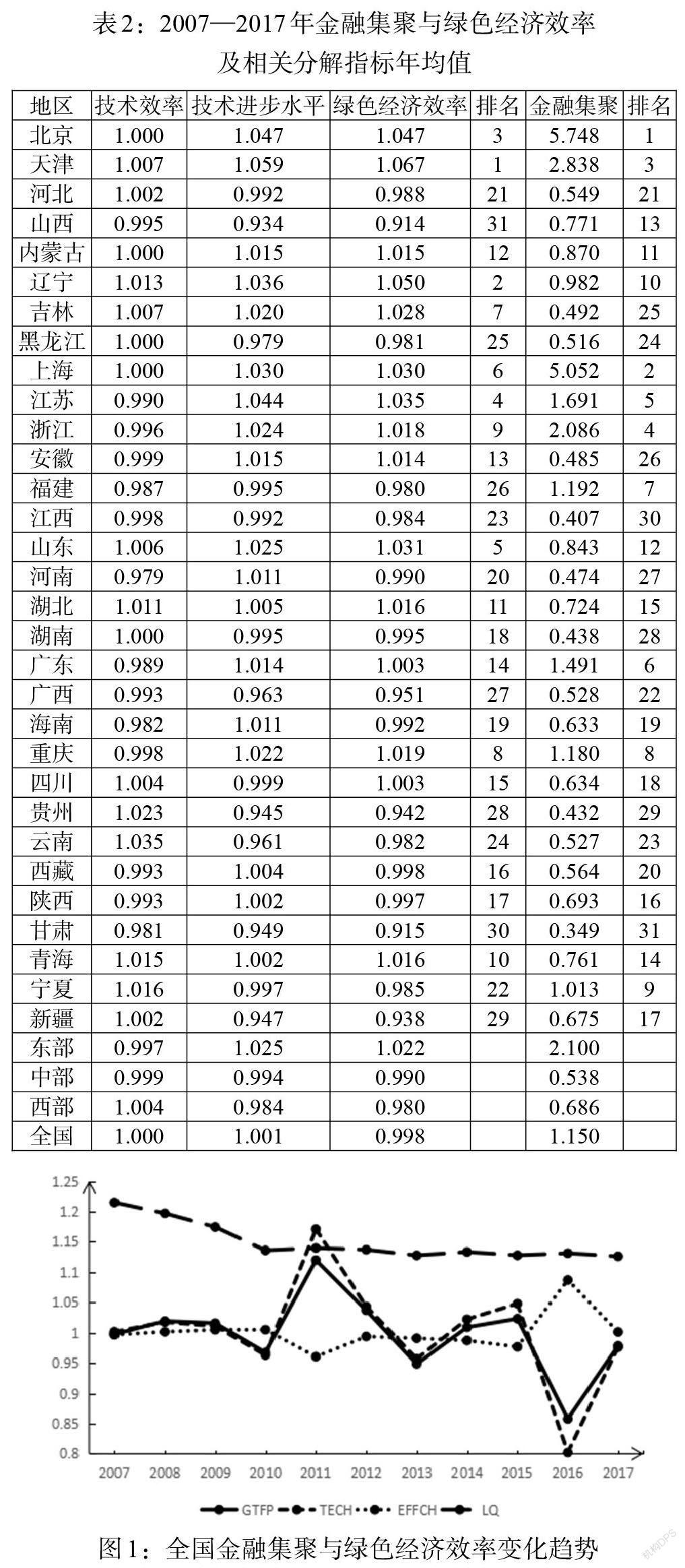

从空间分布上看(见表2),全国有29.03%的省市金融集聚均值大于1,形成一定规模。东部有7个省份金融集聚超过了全国平均水平,其中北京和上海位于全国前列;中部均低于全国平均水平,与东部邻近,金融资源匮乏;西部除重庆外均低于全国均值。全国年均绿色经济效率为0.998,意味着在既定劳动、资本和能源要素投入下,全国年均绿色经济效率可分别增加产出和减少污染0.2%,低于经济发达的东部(大于1),高于经济落后的中西部(小于1),说明绿色经济效率与经济基础密切相关。近一半省份的绿色经济效率年均值超过全国均值,且金融集聚程度高的地区绿色经济效率也偏高。其中,东部省份中72.73%的绿色经济效率年均值大于1,而西部的绿色经济效率均值最低,初步论证了金融集聚对绿色经济效率冲击的空间不均衡特征。

从时间演变上看(见图1),全国技术效率均值波动平稳且处于较低水平,西部最高而东部最低。作为技术效率提升的上限——技术进步水平,大部分时间高于规模经济的最优产量,说明技术效率持续恶化,全国绿色经济效率的增长来自技术进步的增长效应。全国绿色经济效率的变动趋势呈下降状的N形特征,符合EKC 理论假说 (刘莎和刘明,2020)[25]。各地区绿色经济效率经历了两个低谷和三个峰值,具体来看:(1)2007—2011年绿色经济效率出现第一个峰值。在此期间,我国正处于2008年国际金融危机以来经济复苏的快速增长期,为期两年的“四万亿”经济刺激计划取得成效。(2)2011—2013年绿色经济效率开始下降并出现第一个低谷。2011年后,我国经济进入增速换挡期,年实际GDP增速大幅减缓。(3)2013—2015年绿色经济效率上升,迎来了第二个峰值。进入“三期叠加”阶段,经济结构开始出现积极变化。(4)2015—2016年绿色经济效率出现第二个低谷,此时技术进步水平低于规模经济的最优产量,技术效率大幅提高,但技术转化和吸收能力较低,未能充分发挥技术规模效应带动下的绿色增长潜能,导致绿色产出效率低。(5)2016—2017年绿色经济效率上升并出现第三个峰值。党的十九大将生态文明纳入现代化建设体系,加快完善绿色生产制度和绿色循环经济体系,提倡简约低碳的生活方式,生态环境进一步改善,经济增速有所提高。金融集聚经历了两个发展阶段,分别为2007—2010年的下降阶段和2011—2017年的平稳发展阶段,说明金融集聚对绿色经济效率的非均衡冲击呈现阶段性特征。

(二)空间计量模型

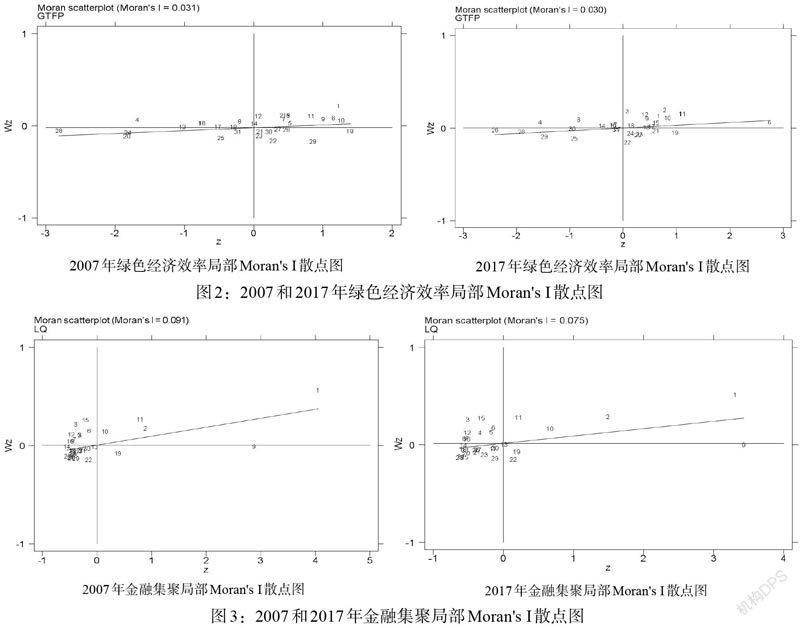

1. 空间自相关性检验。为避免外生偏误的影响,本文在回归分析前先進行空间自相关性检验,检验结果见表3。由表可知,我国31个省份2007—2017年的绿色经济效率与金融集聚的Moran's I指数均为正,表明各省份绿色经济效率与金融集聚在全局范围内有正向空间集聚效应。由于全局Moran's I无法描述区域分布差异和变动趋势,为进一步考察绿色经济效率与金融集聚的空间关联特征,需绘制局部Moran's I指数散点图,由于篇幅限制,仅用2007与2017年分别作图(见图2和图3)。由图3可知,各省份2007年和2017年中的金融集聚位于一、三象限的比重分别为67.74%和58.06%, 且占比较大的中西部省份基本位于双低集聚区,说明大多数省份均位于空间正相关性的典型观测区,但金融集聚程度低。由图2可知,绿色经济效率存在局域空间关联效应,与2007年相比,2017年在一、三象限的省份数量和分布特征变化不大,且东部沿海8个省份一直位于双高集聚区,经济发展程度高,对内辐射能力强,表明绿色经济效率与金融集聚具有空间关联特征差异。

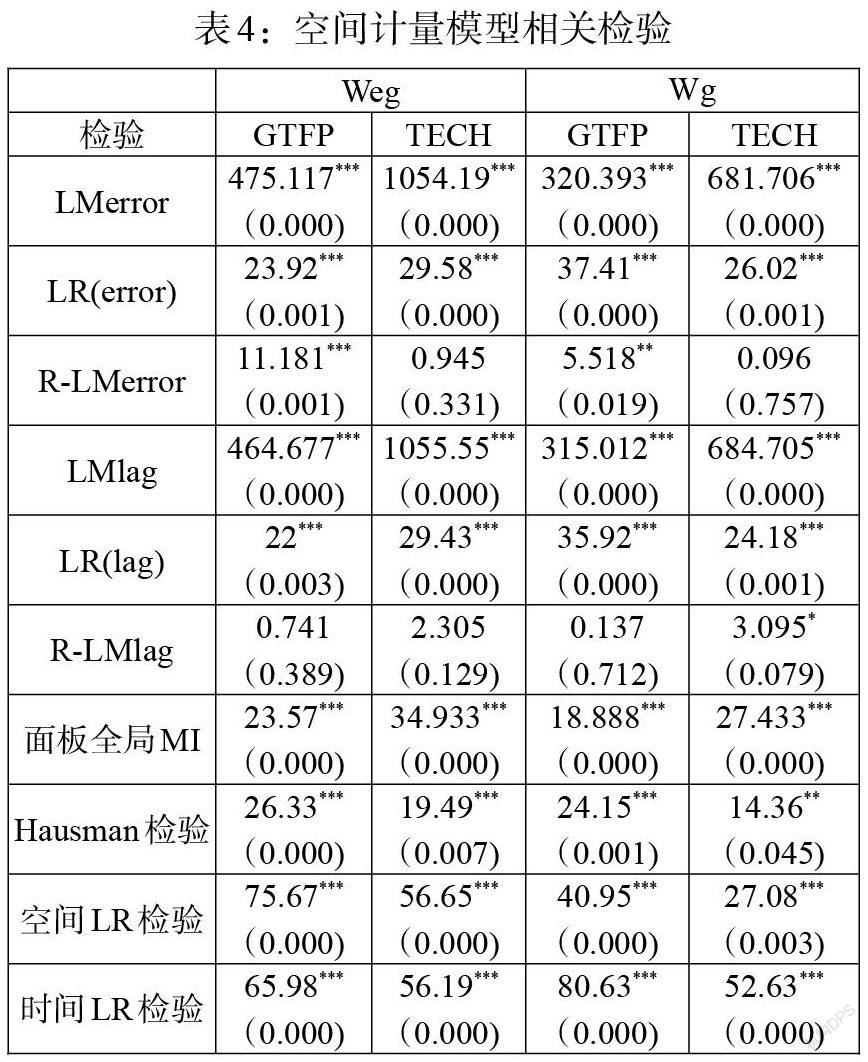

2. 空间计量模型的选择与估计结果。基于上述各省份金融集聚与绿色经济效率均存在空间自相关性的判断,为进一步分析具体模型的适用性并作出选择,需通过各种检验进行判断,见表4。

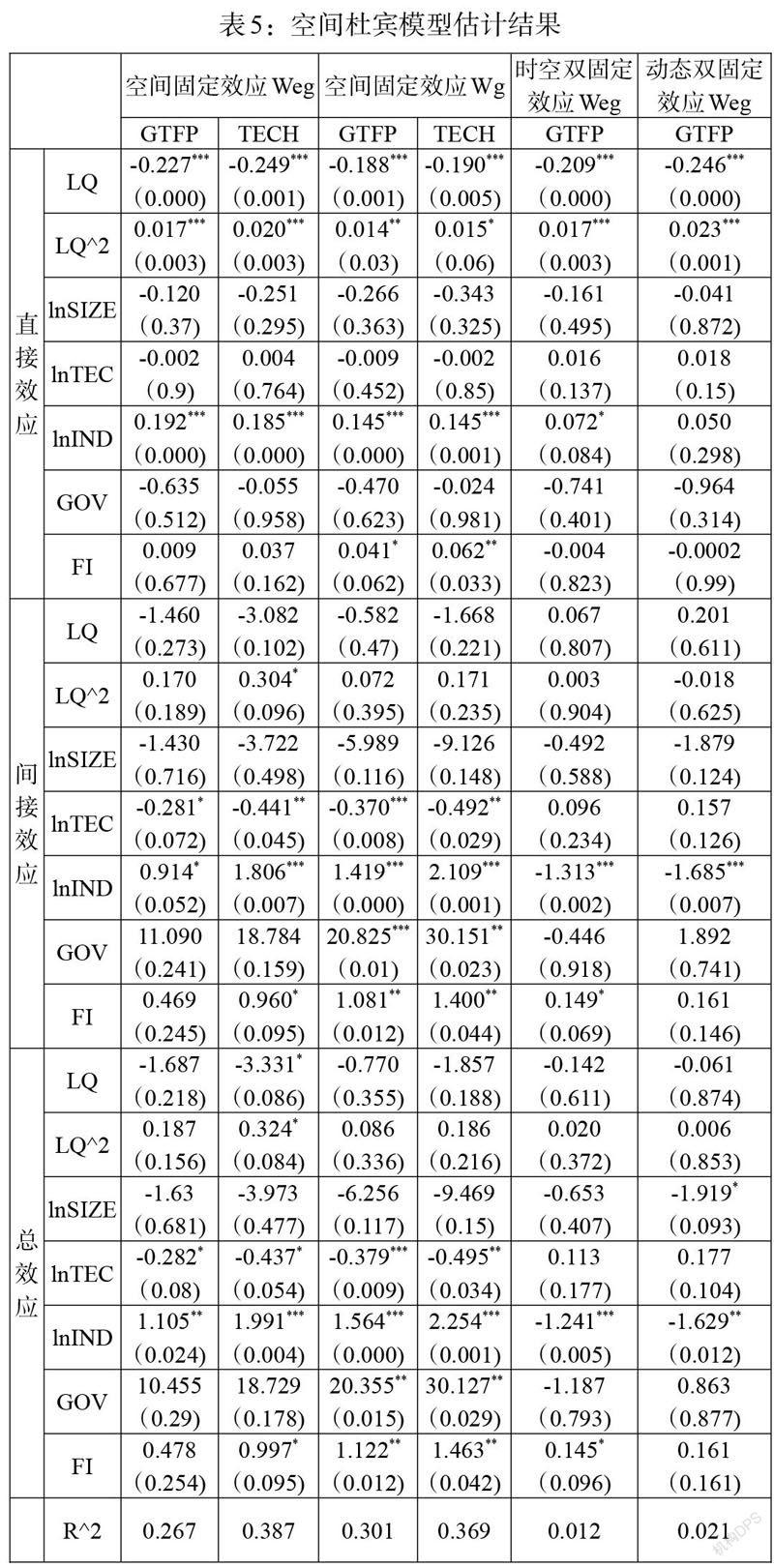

为识别和比较不同空间异质性特征下估计结果的差异,本文参考有关做法(王锋等,2017;袁华锡等,2019)[19,29],用经济和地理距离空间权重矩阵作对比研究,过程如下:以经济地理嵌套权重矩阵为例,由表4可知,LMerror和LMlag检验结果十分显著,故空间杜宾模型SDM不可简化为SEM或SLM模型;R-LMlag均没通过检验,故可接受简化为SLM的原假设。LR统计量均显著,说明无法简化为SEM或SLM模型,因此,选择更广义的SDM模型分析金融集聚对绿色经济效率和技术进步的影响。另考虑到因变量本身具有一定的惯性,本文纳入其滞后一阶并构建动态面板空间模型作进一步对比研究。同时由于点估计回归结果存在一定偏误,不能展示偏回归系数,因此,用偏微分法分解空间效应,结果见表5。由表可知,在不同空间权重矩阵下,金融集聚直接效应的一次项系数均显著为负,二次项为正,仅系数大小有所差异,这与陈彤等(2020)[13]的研究结论一致,说明金融集聚对绿色经济效率的影响呈现U形特征,即金融集聚水平提升对绿色经济效率的作用呈现先抑后扬的变化规律。究其原因:一方面,由于金融集聚初期,大量的金融资本投入伴随着低效的金融配套运作会降低金融资源配置效率,加大当地产业盲目扩大规模生产而带来的资源环境压力,产生集聚不经济现象,进而恶化集聚地生态环境,制约本地绿色经济效率提升;另一方面,较低的金融集聚水平会因资本匮乏无法有效聚合创新资源,对技术创新的资金支持不足,进而不利于以创新驱动的经济增长和质量提升。随着金融集聚程度的强化,金融基础设施不断完善,提高了各项资源的配置效率,金融集聚发挥出应有的规模经济和技术进步效应的正外部性,能够减轻本地生态环境污染,最终推动GTFP不断增长。金融集聚的正负间接效应系数不显著,说明金融集聚具有“涓流效应”和“虹吸效应”,不断占据周边地区的金融资源,使其对绿色经济效率的影响以本土效应为主,无法有效溢出,这与修国义等(2019)[32]观点相同。对比不同矩阵下的直接效应系数发现,地理距离降低了金融集聚对本地绿色经济效率和技术进步的空间效应,而经济联系加强了金融资源的集聚效应。

(三)多重门槛效应检验

上述分析表明,金融集聚对绿色经济效率的作用具有阶段性差异。为进一步检验两者间的非线性效应,本文采用面板门槛模型分别检验在金融集聚、城市化、对外开放、外商直接投资及人力资本的不同约束条件下,金融集聚对绿色经济效率的异质性冲击。在此之前,用Bootstrap法重复抽样300次获得F统计量及其对应的P值以确定门槛个数,在此基础上,分别估计五种中间机制下的门槛值。由表6可知,金融集聚的单门槛F值16.87,在10%显著水平上大于临界值15.0171,故对绿色经济效率的影响呈现单门槛效应,门槛值为1.3018。其他门槛效应检验过程不再赘述。

金融集聚在多重门槛约束下可对绿色经济效率与技术进步产生不同程度的影响,具体门槛回归结果见表7:金融集聚对绿色经济效率呈现单一门槛特征,当金融集聚小于门槛值1.302时,金融集聚对绿色经济效率的抑制作用达到-0.325;当金融集聚迈过门槛值时,金融集聚对绿色经济效率的抑制作用降低到-0.052,说明金融集聚水平的提升能够有效缓解其对绿色经济效率的抑制作用。

在城市化水平约束条件下,当城市化低于门槛值0.804,金融集聚具有抑制作用;当迈过门槛值时,城市化水平的提高减轻了金融集聚的规模效应对资源环境的压力,这与陈彤等(2020)[13]的研究结论相似,体现了城镇化进程中对资源环境的保护和治理。

当对外开放位于门槛左侧时,金融集聚对绿色经济效率和绿色技术进步的作用为负,当跨过门槛值0.047时,金融集聚的抑制作用减弱,说明现有的加工贸易型企业多为劳动密集型,位于国际分工的底端,附加值低且缺乏自主创新,不利于绿色经济效率的提升;但随着开放度的提高,金融业能够在更大的范围内集聚和配置资源,提升了资源利用效率。当外商直接投资小于门槛值0.001时,金融集聚的抑制作用达到-0.646;随着外商直接投资水平的提升,这种抑制作用逐步降低,说明前期不合理的外商投资结构致使部分地区成为外商企业的污染避难所,金融集聚反而过度消耗当地资源环境。

在人力资本门槛约束下,金融集聚对绿色经济效率的影响存在阶段性差异。当人力资本水平较低时,区域金融集聚会产生抑制作用,说明以人力资本为载体的技术扩散是需要时间的,金融集聚因技术吸收能力不足对绿色经济效率的抑制作用随着人力资本水平提升而减弱。

五、主要结论与政策建议

本文选取2007—2017年我国31个省份数据,运用ML指数测算并分解包含非期望产出的绿色经济效率,并从时空动态视角检验金融集聚对绿色经济效率的非均衡冲击特征。在此基础上,通过构建空间杜宾和面板门槛模型实证检验两者间非线性关系,并进一步探究不同的约束机制,结论如下:第一,绿色经济效率增长主要来自生产技术进步,呈下降状的N形特征。从空间上看,省际绿色经济效率和金融集聚具有空间关联特征;从时间上看,金融集聚对绿色经济效率的冲击呈现阶段性演变特征。第二,金融集聚对绿色经济效率的非线性冲击呈U形特征,随着金融集聚程度的提高,其对绿色经济效率和技术进步的影响以本土效应为主,呈现先抑后扬的变化趋势。第三,金融集聚在不同约束机制下对绿色经济效率的冲击均具有单门槛效应。其中,金融集聚的增强能够有效缓解其对绿色经济效率的抑制作用,城市化和对外开放减轻了金融集聚的规模效应对资源环境的压力,随着外商直接投资和人力资本水平提升,金融集聚对绿色经济效率的抑制作用有所减弱。

基于上述分析提出以下政策建议:(1)因地制宜实施差异化金融发展策略,统筹规划多层次金融体系,支持高新技术企業发展。北京、上海等应注重金融服务实体经济质量,增加对高新技术企业的资金支持,加强与其他省份在技术、人才方面的交流与合作。积极引导金融资源向中西部转移,加快金融配套设施建设,优化人力资本及信息技术的发展环境,推进各地协调发展。(2)推进金融供给侧改革,鼓励区域金融多样化集聚,不断增强和优化各地金融业的竞争力和资本配置效率,吸引更多金融资源流入并引导其流向低碳环保经济领域,提高对绿色技术创新的支撑能力。加强与相邻省份金融业的信息共享和技术创新的交流合作,充分发挥对绿色经济效率的正外部性,实现与周边地区的联动、协同发展。(3)协同推进金融集聚与城市化、对外开放、外商投资以及人力资本协调发展,加强金融资源跨区域合理配置。合理规划城市化进程,因地制宜加强对资源环境的保护和治理。保持对外贸易有序发展,增强开放度,在更大的范围内集聚和配置资源,增强对自主创新的支持。优化外商投资利用结构,制定严格的外资引进环境监管标准与相关制度保障,缓解对当地资源环境的压力。注重本地人力资本投入,加强核心技术人才培养和引进,增强先进技术的吸收和扩散能力,使之与金融集聚相协调,提高绿色经济效率。

参考文献:

[1]Bossone B,Lee J. 2004. In Finance,Size Matters:The "Systemic Scale Economies" Hypothesis [J].IMF Staff Papers,51(1).

[2]Moore W,Iyare S. 2011. Financial Sector Development and Growth in Small Open Economies [J].Applied Economics,43(10).

[3]Apergis N,Filippidis I,Economidou C. 2007. Financial Deepening and Economic Growth Linkages:A Panel Data Analysis [J].Review of World Economics,143(1).

[4]Masten A B,Coricelli F,Masten I. 2008. Non-linear Growth Effects of Financial Development:Does Financial Integration Matter? [J].Journal of International Money and Finance,27(12).

[5]趙明慧.金融集聚对经济增长的非线性效应研究[J].商业经济研究,2016,(3).

[6]Baldwin R E,Martin P,Ottaviano G I P. 2001. Global Income Divergence,Trade,and Industrialization:The Geography of Growth Take-Offs [J].Journal of Economic Growth,6(3).

[7]刘军,黄解宇,曹利军.金融集聚影响实体经济机制研究 [J].管理世界,2007,(4).

[8]OECD. 2011. Towards Green Growth:Monitoring Progress——OECD Indicators,[R].Paris:OECD.

[9]Bagheri M,Guevara Z,Alikarami M,et al. 2018. Green Growth Planning:A Multi-Factor Energy Input-Output Analysis of the Canadian Economy [J]. Energy Economics,74.

[10]任阳军,汪传旭,李伯棠,张素庸.产业集聚对中国绿色全要素生产率的影响 [J].系统工程,2019,(9).

[11]董会忠,刘帅,刘明睿,唐磊.创新质量对绿色全要素生产率影响的异质性研究——环境规制的动态门槛效应 [J].科技进步与对策,2019,(3).

[12]张钟元,李腾,马强. 金融集聚对城市绿色经济效率的门槛效应分析——基于我国九个国家中心城市统计数据 [J]. 技术经济与管理研究,2020,(3).

[13]陈彤,胡青江,闫海龙.金融集聚对绿色经济效率的影响研究——基于Super-DEA模型和SGMM模型的实证分析 [J].技术经济与管理研究,2020,(9).

[14]陈林心,何宜庆.金融集聚、产业结构优化与生态效率提升——基于省域数据的空间面板模型 [J].企业经济,2016,(3).

[15]刘继,马琳琳.金融集聚的经济溢出效应及时空分异研究——基于省际数据的空间计量分析 [J].金融发展研究,2019,(2).

[16]Ibrahim M,Alagidede P. 2017. Nonlinearities in Financial Development-Economic Growth Nexus:Evidence From Sub-Saharan Africa [J].Research in International Business and Finance,2(11).

[17]许宁,施本植,唐夕汐,邓铭.基于空间杜宾模型的金融集聚与绿色经济效率研究 [J].资源开发与市场,2018,(10).

[18]袁华锡,刘耀彬.金融集聚与绿色发展——基于水平与效率的双维视角 [J].科研管理,2019,(12).

[19]王锋,李紧想,张芳,吴艳杰. 金融集聚能否促进绿色经济发展?——基于中国 30 个省份的实证分析[J].金融论坛,2017,(9).

[20]孙叶飞,周敏.中国城镇化、产业结构高级化对CO2 排放的影响——基于独立效应和联动效应双重视角[J].资源科学,2016,(10).

[21]Ehrlich P R H J P. 1971. Impact of Population Growth [J].Science,171(3977).

[22]Hansen B E. 2000. Sample Splitting and Threshold Estimation [J].Econometrica,68(3).

[23]张莉莉,肖黎明,高军峰.中国绿色金融发展水平与效率的测度及比较——基于1040家公众公司的微观数据 [J].中国科技论坛,2018,(9).

[24]李妙然,樊珍娜.我国绿色金融研究回顾与展望——基于CiteSpace的可视化分析 [J].金融发展研究,2020,(8).

[25]刘莎,刘明.绿色金融、经济增长与环境变化——西北地区环境指数实现“巴黎承诺”有无可能? [J].当代经济科学,2020,(1).

[26]黄建欢,吕海龙,王良健.金融发展影响区域绿色发展的机理——基于生态效率和空间计量的研究 [J]. 地理研究,2014,(3).

[27]倪瑛,陈柏云,王忆雯.金融发展、环境规制与绿色全要素生产率——基于空间杜宾模型的实证分析[J]. 贵州财经大学学报,2020,(3).

[28]崔宇明,代斌,王萍萍. 产业集聚的技术溢出效应研究——基于人力资本的门限非线性估计 [J].华中科技大学学报,2013,(4).

[29]袁华锡,刘耀彬,封亦代.金融集聚如何影响绿色发展效率?——基于时空双固定的 SPDM 与 PTR 模型的实证分析 [J].中国管理科学,2019,(11).

[30]游士兵,杨芳. 金融服务实体经济的效率测度及影响因素——基于绿色发展视角 [J].金融论坛,2019,(4).

[31]施本植,许宁,刘明,邓铭. 金融集聚对城市绿色经济效率的影响及作用渠道——基于中国249个地级以上城市的实证分析 [J]. 技术经济,2020,(3).

[32]修国义,朱悦,刘毅.金融集聚对科技创新效率影响的双重特征分析 [J].科技进步与对策,2019,(9).