未成年人刑事司法中的诉讼协作构造

——比较法视野的考察

2021-12-28王瑞剑

王瑞剑

内容提要:诉讼构造作为刑事诉讼法学理论的基本范畴,需要引入未成年人刑事司法领域。在这一领域中,传统诉讼构造缺乏解释力,诉讼协作构造应运而生,其具体体现在:作为理念的协作,即以儿童福利为共同目标展开协作;作为构造的协作,即传统诉讼主体与社会力量展开协作,对审前转处与审判处遇形成控制。经过比较法的考察,围绕诉讼协作构造,在审前阶段存在强协作与弱协作两种模式,在审判阶段存在“双重环形”与“平面线性”两种模式。立足本土经验,要走向诉讼协作构造,我国未成年人刑事司法需要在审前协作维度强化社会支持体系、完善转向处遇机制,在审判协作维度推进社会调查制度、改革实体处遇内容。

一、问题的提出

长久以来,未成年人刑事司法与成年人刑事司法间的区别似乎不言自明,其独立性不仅体现在理念、价值等基本原理上,还反映于诉讼构造等基础理论中。刑事诉讼构造是刑事诉讼法学的一项基本理论,也是反映刑事诉讼如何进行的基本方式以及控辩审三方所形成的基本诉讼法律关系格局。(1)宋英辉等:《刑事诉讼原理》,北京:北京大学出版社,2014年,第151页。刑事诉讼构造所体现的控辩审三方基于诉讼行为的相互作用,不仅贯穿于诉讼活动始终,还对刑事诉讼的进程与终结具有决定性影响。可见,作为刑事司法的重要理论命题,刑事诉讼构造是分析未成年人刑事司法的重要理论工具。

然而,作为刑事司法的重要理论,未成年人刑事司法中的诉讼构造却鲜有人涉及。纵览这一领域的现有研究,与“刑事诉讼构造”最为接近的当数“少年司法模式”的研究。对这一主题,理论界业已展开广泛的探讨。例如,郭翔教授将世界各国的少年司法分为三种模式:法庭模式、福利治疗模式、社会参与模式;(2)郭翔:《犯罪与治理论》,北京:中华书局,2002年,第990页。姚建龙教授提出“福利原型”与“刑事原型”的“两模式说”;(3)姚建龙:《长大成人:少年司法制度的建构》,北京:中国人民公安大学出版社,2003年,第308—311页。徐美君教授主张“保护模式”与“惩罚模式”等。(4)徐美君:《未成年人刑事诉讼特别程序研究》,北京:法律出版社,2007年,第38—44页。不过,“模式”虽在语义上与“结构”相近,甚至在学术语境下时常混用,但二者终究有别,难以等同视之。实际上,“模式”是对基本诉讼类型的动态、比较性的考察,其核心在于诉讼价值;而“构造”则是静态解析诉讼中各项权力(权利)的配置与关系。正是基于这一点,传统少年司法在基础理论上的突破并没有涉及诉讼构造的深层次分析,类型化的分析“抹杀”了微观的结构。这一理论窘境直接引发对传统刑事司法的追问。在主流的刑事诉讼构造理论中,与少年司法理念最为接近的当数格里费斯(Griffths)的家庭模式理论。不过,格氏的理论虽略有涉及少年司法,但主要还是建立在对帕卡(Packer)两个对立模式内在矛盾的批判之上。换言之,其理论内核在于从对抗到合作,而非从传统刑事司法走向少年司法。由此看来,未成年人刑事司法中的诉讼构造问题似乎一直被有意无意地忽略了。

传统刑事司法的制度短板与少年司法的理论缺失,催生刑事诉讼构造在少年司法领域的运用。在少年司法领域,域外各国在刑事诉讼构造上具有哪些特点以及存在何种共通之处,这种构造上的共通之处对我国少年司法制度又有哪些借鉴意义?这些都是目前刑事诉讼构造理论与少年司法理论亟需解决的问题。总体而言,域外少年司法的发展已走过二百余年,初步形成较为成熟的理论与制度模型,并可以用“协作”二字加以概括。对此,本文尝试从域外的制度经验出发,(5)为保证论述的集中性,本文选取英国、美国作为英美法系的代表,德国作为大陆法系的代表。与刑事诉讼构造理论进行对话,总结出少年司法的协作模式,以期对我国的制度发展提供借鉴意义。

二、诉讼协作构造的提出

(一)对传统诉讼构造的反思

早期英美未成年人刑事司法以“国家亲权思想”为基础,对儿童福利的重视成为其基调。以英国为例,1933年《儿童与未成年人法案》(Children and Young Persons Act )规定,部分特定的治安法院专门管辖未成年人案件,治安法官需要根据“儿童福利”作出裁断。(6)Andrew Rutherford,Growing out of Crime:The New Era,Waterside Press,2002,pp.11-27.二战之后,1945—1970年的英国社会处于重大变革时期,经济的高速发展与政策的福利导向,(7)A.H.Halsey,Britisch Social Trends Since 1900:A Guide to the Changing Social Structure,Palgrave Macmillan,1988,pp.1-4.均为福利型司法提供新的土壤。这一时期的福利改革高潮当属1969年《儿童与未成年人法案》的修改,该法案明确控制治安法官在监禁刑罚上的权力,且要求临时性的中间措施由社会工作者决定。这一时期的少年法院被称为“福利提供机构”,地方性的社会工作者如雨后春笋般涌现。只有在自由的、非正式的措施无法经由社会工作者、未成年人及其父母达成时,方有少年法院介入的必要。在同一时期,美国少年法院管辖的甚至不是犯罪少年儿童,而是违法少年儿童。对于这一群体,凡是需要进行刑事处罚的,都应移送普通法院处理,从而区别于福利型的少年司法程序。而在德国,1970年工人福利会颁行《扩展的少年福利法》草案,将未成年人犯罪者视为需要关照与监护的人群,并对其适用少年福利法。在这一时期,德国几近废除未成年人刑事司法而完全代之以少年福利法或少年纠纷法,(8)Schaffstein,Friedrich,Wener Beulke,Jugendstrafrecht:Eine Systematische Darstellung,12.Aufl.,1995,S.30.整个诉讼过程具有着行政化、福利化的色彩。可见,在“福利模式”阶段,未成年人刑事司法淡化司法属性、增强行政属性,整个运行过程以儿童福利为中心,缺乏基本的诉讼构造。

当然,在大部分时期,未成年人刑事司法与传统刑事司法并无二致,尤其是在大陆法系国家。例如,在上世纪的德国,对少年犯罪的处理受刑事司法规定的拘束,少年司法从未完全被社会福利模式所控制,被视为前者的子系统。(9)Hans-Jörg Albrecht,Youth Justice in Germany,31 Youth Crime and Youth Justice,2004,pp.444-455.而在上世纪末期的英美法系,少年司法的福利面向开始消退、惩戒面向复又回潮,传统刑事司法程序再次被强调。综合来看,上述两种类型是少年司法发展的两个方向,但不论是福利模式抑或对抗模式,要么过于强调、要么片面忽视少年司法的特殊性,均有失偏颇。大部分法域的少年司法制度介于两者之间,脱离传统刑事司法的桎梏,吸收福利制度的色彩,走向一种折中的诉讼构造。

(二)诉讼协作构造的提出

诉讼协作是一种居于前述“左右”之间的构造形态,意指诉讼参与各方,尤其是控辩审三方与社会主体之间,在诉讼过程中以儿童福利为共同目标,进行充分协作以达成相应的处遇。具体而言,可以分解为作为理念的协作与作为构造的协作。

首先,作为理念的协作,与传统的刑事司法理念相对,为未成年人刑事司法注入新的思路。协作理念对诉讼各方的要求主要体现于主动合作、重视商谈,以实现未成年人的福祉为目标。具体而言,控辩双方从传统对抗向主动寻求合作转变,社会力量加入成为协作的重要一方;针对处遇对象的未成年人,成为各方协作的目标,得到更多的福利性保护。可以说,作为理念的协作是未成年人刑事司法从传统刑事司法中独立的根本性标志。其次,作为构造的协作,虽然与近年来受到持续关注的协商性司法颇为相似,不过二者仍存在着构造上的显著差异。在协商性司法中,诉讼各方以己方利益为主的策略行为占据主要部分。但在协作构造中,诉讼各方因追求同一目标——未成年人福利而互相协作,以沟通交流为主的交往行为占据上风,更接近理想的法律商谈。(10)Jürgen Habermas,Faktizität und Geltung:Beitrtäge zur Diskurstheorie des Rechts und des Demokratischen Rechtsstaats,4.Aufl.,1994,S.151ff.换言之,协商性司法是诉讼参与各方妥协的产物,而协作则是诉讼各方基于同一目的所开展的合作。

可见,作为构造的协作与现有的诉讼构造抑或协商性司法,均存在本质的不同。其中,根据诉讼构造理论,主体关联与处遇控制是考察的关键所在。作为静态的考察,主体关联是指控辩审三方与社会力量间关系的基本格局;作为动态的考察,处遇控制指诉讼各方对未成年人处遇方案的影响程度。

(三)诉讼协作构造的基本展开

相对于传统刑事司法,未成年人刑事司法的重要特征在于社会因素的介入。在用构造理论解释未成年人刑事程序时,绝不能忽略社会主体所发挥的作用。甚至可以说,考察诉讼构造中的主体关联,正是判断传统诉讼主体与社会力量间的关系。

社会力量由于超脱控辩双方与中立裁判方,当仁不让成为联结各方意见、积极推动协作的重要媒介。从静态与动态角度切入,诉讼协作构造存在纵向的协作与横向的协作。(11)纵向的协作是对整个诉讼程序的“纵切”,关注各个主体在整个司法程序中的法律地位和关系;横向的协作则是对诉讼程序的“横切”,判断诉讼主体在各个程序横断面上的静态关系。从纵向来看,不同于“以裁判为中心”或“流水作业”构造,(12)陈瑞华:《刑事诉讼的前沿问题》,北京:中国人民大学出版社,2017年,第279—290页。诉讼协作构造近似于一种多中心或无中心的构造状态,暗含未成年人刑事司法的非正式性与多元性。在纵向结构中,传统的司法裁判不再是核心焦点,特定主体在各个诉讼阶段均可根据未成年人福利作出实体性的处遇,并发挥社会力量的辅助作用。对于横向构造,诉讼参与各方秉承共同的诉讼目的——儿童福利,一旦协作一致达成相应处遇方案,便可径行实施转处、执行处遇方案。

在主体关联的基础上,处遇控制是协作构造的关键。其中,审前的转处机制是其焦点所在,被视为未成年人刑事司法领域最伟大的“发明”。一方面,在协作构造中,司法裁判不再居于中心地位,审前阶段多元化的转处成为协作构造的重点。例如,在德国,审前转处多由控方作出,需要在社会力量的配合下作出合适处遇;在美国,转处机制愈发多元,检察官需要与社会力量相协作开展转处。可见,审前转处与各方协作相辅相成,优先选择审前转处成为各方协作的主要目标。另一方面,在协作构造中,对未成年人的处遇方案还需要体现多方意志,成为各方协作的产物。一般而言,其需要体现对被告人的惩戒、对被害人的抚慰、向社会的回归等诸多方面。围绕这一处遇目标,诉讼各方,尤其是传统诉讼主体与社会力量之间,需要共同参与、交换意见与主动协商。在这一过程中,诉讼各方的协作能为有效处遇奠定基础,是协作构造的必要体现。

三、审前协作的两种模式

在审前阶段,社会力量如何与传统诉讼主体展开协作,决定着主体关联与处遇控制的基本形态。此种协作在英美表现为强协作形态,在德国表现为弱协作形态,分别体现了两大法系的典型特征,如下展开分述。

(一)英美法系的强协作模式

英美法系在司法程序改革上倾向于实用主义的考量,在社会力量的引入上不存在多少障碍。(13)社会力量在美国并非一个范围明确的概念,其包含但不限于法院缓刑官、社区、学校、未成年人保护组织人员等。控辩审三方与相关社会主体的地位同一,仅在分工上有所不同,共同实现少年司法的基本目标,形成一种强协作模式。

其一,强协作下的主体关联。首先看社会力量与侦查机关的协作,其广泛发生在警察所适用的非正式程序之中。(14)当遇到未成年人犯罪时,警察可以选择正式程序或非正式程序,若行为性质轻微,往往倾向于后者。Cox S.M.& Conrad J.J.,Juvenile Justice:A Guide to Practice and Theory (3rd ed.),IA:Wm.C.Brown Publishers,2013,p.144.警察会以未成年人的最佳利益为准,在征求社工、社区、学校等社会力量的意见后,制定相应处遇方案。若适用正式程序,检察官需要与社工进行充分讨论,权衡考虑社区、校园安全等诸多因素,综合制定处遇方案。(15)National Council of Juvenile and Family Court Judges,Juvenile Delinquency Guidelines (2005).若要推动转处,控方不仅需要征求未成年人及其监护人的意见,还需要社会力量的实质介入。此种审前的具体协作,集中体现在预备会议这一特殊制度中。通常情况下,由少年法院委派的缓刑官员,在未经起诉的情况下可以召开审前的预备会议,以协调各方达成关于实体与程序的一致意见。(16)Uniform Juvenile Court Act,sec.10.在会议上,各方会就起诉与否以及不起诉后的处遇方案展开充分讨论。这一协商机制不仅创设了有效的协作平台,还可继续适用“被害人—犯罪人和解”、“家庭团体会议”、“调停圈”等特别机制。(17)“家庭会议”由警察主持召开,未成年犯罪人及其家庭会和被害人及其家庭展开针对性商谈;调停圈(Peacemaking Circle)则是一种非正式机制,主要是涉罪未成年人与被害人进行对话,社会力量如社区代表、学校代表、社工参与其中发挥调解与疏导的功能。

其二,强协作下的处遇控制。在审判之前,未成年人有两种脱离正式程序的机会,其一为案件受理前的审查(Intake),其二为正式的转处(Diversion)。对于前者,各方协作的程度决定着未成年人在程序中的命运,其价值不亚于成年人司法中的辩诉交易。在美国许多司法区,这一机制由缓刑官主持,需在各方商讨的基础上决定程序走向与处遇方案。各方协作的对象并非仅在于决定未成年人的罪与非罪,而是帮助彼此理解未成年人处境,选择最为合适的非司法化处遇。针对后者,目前主要通过三种形式呈现:在警察接触之前的转处,以社区为基础;在警察正式处理前的转处,以警察为基础;在法院正式处理前的转处,以法院为基础。为了达到精准干预,诉讼各方主体需要进行对话、沟通与协商,并通过社会力量评估有关行为人的诸多因素,选择最为合适的处遇措施。(18)Wilson,Holly A.& Robert D.Hoge,The Effect of Youth Diversion Programs on Recidivism,5 Criminal Justice and Behavior,2013,pp.497-518.

总体而言,基于社会力量的强势介入,英美法系的未成年人刑事程序基本上是围绕未成年人的社会属性展开的。在此过程中,社会力量在程序与处遇控制上均发挥实质影响,甚至起到主导作用,从而形成一种强协作模式。

(二)大陆法系的弱协作模式

德国未成年人刑事司法的特点在于少年法院援助的介入,其主要以地方未成年人保护部门的工作人员为主,并辅以相关保护组织的人员。在审前阶段,协作虽然同样存在,但其范围、作用与影响均难与英美同日而语,故可用弱协作模式加以概括。

其一,弱协作下的主体关联。德国语境下的弱协作基本围绕少年法院援助展开,其时常被视为调查程序的助手、羁押判断的助手以及处遇决定的助手。(19)Eberitzsch,Jugendhilfeangebote zur Vermeidung von Untersuchungshaft,ZJJ 3(2011),S.259.在调查程序中,少年法院援助与警察联系密切,其所代表的社会因素被视为司法程序中“温情的监督者”。作为警方调查的补充,少年法院援助需要充分调查未成年人的生活、家庭、成长经历等。(20)Feltes T.,Fischer T.A.,Jugendhilfe und Polizei-Kooperation Zwischen Hilfe und Kontrolle,in:Böllert K.(Hrsg.),Kompendium Kinder-und Jugendhilfe,Springer VS.,2018,S.1216.作为羁押判断的助手,其职责在于,协助检察官判断提请羁押的必要性。对此,检察官必须确保与少年援助进行有效交流,在充分进行背景调查的基础上判断是否提请羁押。(21)Zieger/Nöding,Verteidigung in Jugendstrafsachen,7.Aufl.,2018,S.126 ff.在此过程中,审查法官需要在充分征求少年法院援助意见的前提下,判断羁押得当与否。当未成年人进入正式程序后,特定的案件会谈即告召开,(22)案件会谈,即有关机关与职能部门所进行的一种专业性会谈,主要内容是就针对行为人可能采取的处遇措施交换意见。Vgl.DVJJ,Positionspapier zu Sogenannten Fallkonferenzen,ZJJ 1 (2014),S.64.其目的在于确保少年法院援助与司法机关在处理方式上协调一致,形成初步的处遇方案。在实践中,若是转处意见得到少年法院援助的支持,会得到各方极大程度的采纳。

其二,弱协作下的处遇控制。德国的转处方式相对单一,主要包含三种类型的不起诉制度。(23)三种类型分别为德国《少年法院法》第45条第1款的转处(无负担的转处)、第45条第2款的转处(教育性负担的转处)以及第45条第3款的转处(法官附条件的转处)。其中,协作在教育性负担的转处中体现最为明显。(24)教育性负担的转处,是指在已执行或开始执行教育措施的情况下,检察官所作出的不予起诉决定。相对于常规转处,这一转处为诉讼各方协作开辟更为广阔的空间,其关键在于确定相适应的教育性措施。教育性负担十分多元,从父母、学校的教育性惩戒,到少年法院援助的帮扶措施(家庭帮助、个体帮助等)。对此,少年法院援助与司法机关需要围绕未成年人的罪行充分交换意见。另外,少年法院援助还需要结合生理、心理等方面的因素,评估得出最有利于未成年人发展的方案。在这一过程中,少年法院援助扮演充分协助的角色,需尽可能早地与未成年人接触、展开调查与评估。如果评估后发现情况合适或者相应干预已经实施的,少年法院援助应当通知检察官与法官,确保转处及时作出。(25)Wiesner,Reinhard (Hrsg.),SGB VIII,Kinder-und Jugendhilfe,5.Aufl.,2015,§52 SGB VIII.

总体而言,基于大陆法系的规范传统,社会因素在德国未成年人刑事司法程序中体现得并不显著,仅用于有效处遇之佐证。在这一背景下,代表社会因素的少年法院援助在程序与处遇控制上,仅发挥协助传统诉讼主体的作用,形成一种弱协作模式。

四、审判协作的两种模式

针对审判阶段的协作,与审前多有不同,其考察的关键视角在于主体关联(传统诉讼与社会力量的关系)以及处遇控制(社会力量对处遇所发挥的影响)。具体而言,英美国家的审判协作可用“双重环形”加以概括,德国的审判协作可用“平面线性”加以概括。

(一)协作的双重环形模式

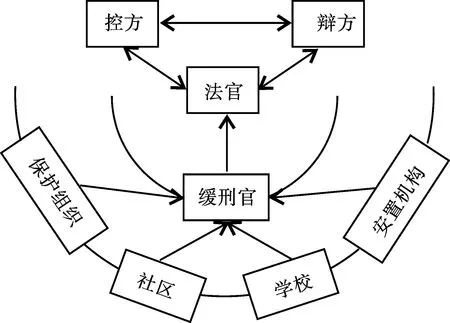

审判阶段的诉讼协作构造在美国可被形象地比拟为以少年法庭为中心的环形,其包含“内在”环(inner rings)与“外在”环(outer rings)。内在环代表着未成年人刑事司法的正式程序,由传统的控辩审诉讼主体与代表社会力量的缓刑部门组成。外在环代表着非正式、非司法化的程序,由社会力量主导,包含代表公共利益的学校、社区与安置机构等,发挥执行处遇方案的职能。(26)Swart S.L.,The Power Model of Juvenile Justice,5 Southern Journal of Criminal Justice,1980,p.84.

其一,主体关联的“双重环形”。在审判阶段,少年法庭的法官既决定法律事项、事实事项,还引导着程序的发展。相比于传统刑事司法,少年法庭的法官更倾向于将自己类比为“父亲角色”(Parent-figures)。基于国家亲权的考量,法官会在缓刑官的辅助下,对未成年人的最佳利益作出判断。同时,法官所主导的法庭也会限制相互对抗的两造,促使控辩双方主动配合。(27)G. Larry Mays & L.Thomas Winfree,Jr.,Juvenile Justice (3rd ed.),Wolters Kluwer Law & Business,2012,p.152.当然,在诉讼协作构造中,最为显著的体现仍在于社会力量的加入。因此,代表社会力量的缓刑官,作为法官的得力助手,与控辩双方一道,成为内在环的组成部分。内在环居于审判阶段,与作出裁判的法官密切相关,从而直接影响程序进行;外在环处于广泛的社会维度,由于不直接参与审判,只能通过缓刑官传递相应信息,从而间接影响程序进行。各主体间关联可见图1。

图1

其二,处遇控制中的“双重环形”。在审判阶段,特定处遇方案,不仅要实现未成年人的最佳利益,还要满足对社区安全的保障。一般而言,法官会在两个维度相对一致的情况下,赋予特定方案以法律效力。因此,诉讼各方在审判阶段尽早达成一致意见,对合理的处遇方案尤为重要。以宾夕法尼亚州为例,在法庭作出裁决之前,特定主体可以申请暂停程序,并通过协商得到一致的处遇方案。(28)Pennsylvania Rules of Juvenile Court Procedure,Rule 370.在这一过程中,控辩双方代表司法面向,缓刑官代表社会面向,综合权衡保护社区、惩戒犯罪以及回归社会等诸多因素,最终由法官在其职权范围综合考量。(29)Pa.R.J.C.P.,Rule 373(A).当然,处遇方案的设置必须考虑到最终的有效执行,此时,审判阶段的“外在环”发挥作用。“外在环” 以法庭为中心,包含公共(私人)的、非强制性的社会机构(个人),例如父母、学校、戒毒所等。少年法庭在裁断相应的处遇内容时,必须通过缓刑官与“外在环”主体进行充分协作,从而提高处遇实施效果。

“双重环形”模式的出现,是未成年人刑事司法中司法面向与社会面向共同调和的特殊产物。司法面向在固守司法属性的同时,谨慎引入社会因素,形成“内在环”;社会力量虽强势介入,但也受到程序本身的固有限制,从而产生发挥间接作用的“外在环”。

(二)协作的平面线性模式

在德国,一旦进入审判阶段,社会因素便难以发挥其实质作用,司法属性占据主导地位。法官在审判阶段具有绝对的控制力,控辩双方与少年法院援助只能发挥辅助作用。因此,德国审判阶段的诉讼协作构造可以用“平面线性”加以概括,其形态可见图2。

图2

其一,审判协作的主体关联。从“法庭的仆人”(Gerichtsdieners)到“法庭助手”再到“鉴定者”,少年法院援助的专业性不断加强,(30)Gohde,H.,Wolff,Gutachterlichkeitder Jugendgerichtshilfe,in:Neue Praxis,20.Jg.,1990,S.316ff.并能在法庭上就处遇方案发表独立的鉴定性意见。以儿童福利为目标,少年法院援助强调相对平和的纠纷解决与协作性的处遇探求。基于这一职能定位,少年法院援助在刑事程序中拥有相对独立的程序性权利,如获得信息、参与听审、发表意见的权利,在近年来甚至被视为诉讼主体或诉讼协助主体(Prozesshilfsorgan)。在审判程序中,少年法院援助会给法官提供详细的关于未成年人人格、家庭、社会等条件的报告,以确保法官在裁判前充分予以考虑。立足社会立场,少年法院援助需要与诉讼各方展开充分的交流与沟通,在特定情况下,还需要参与到围绕处遇的讨论中,如针对轻罪的转向处遇、罪刑协商等。(31)Landesamt für Soziales,Jugend und Versorgung,Empfehlungen für die Mitwirkung der Jugendhilfe in Jugendstrafverfahren in Rheinland-Pfalz,Beschluss des Landesjugendhilfeausschussesvom 14.Dezember 1998.

其二,审判协作的处遇控制。对于涉罪未成年人,德国《少年法院法》第5条规定三种梯度性的处遇方案,分别为教育处分(Erziehungsmaßregeln)、惩戒措施(Zuchtmittel)与少年刑罚(Jugendstrafe)。根据第53条,对于施以教育处分的,必须要转交家庭法院审理,对于施以惩戒措施的,可以有选择地转交家庭法院。(32)家庭法院的处理程序是一种非刑事化的司法程序,因其不在本文的讨论范围之内,故在此处不具体展开。换言之,只有科以少年刑罚的,才必须由少年法院根据正式刑事审判程序加以处理。但是,恰恰针对前两种相对轻缓的处遇措施,方才体现社会因素介入之必要。如此一来,在正式程序中,处遇内容基本上是在刑事司法框架下展开,社会因素的影响难以得到充分体现。尽管如此,该法第54条第1款仍要求,法官在作出裁判时必须充分考虑未成年人的心理、精神与生理特征。可见,针对处遇内容,少年法院援助的职能被压缩至对未成年人个体情况的评估,而无需联结广泛的社会力量。因此,就审判阶段的处遇控制而言,传统的刑事司法视角得到充分强调,社会因素则相对弱化。

“平面线性”模式的产生,与德国刑事司法所特有的理念密不可分,是规范控制得到极大强调的结果。在审判阶段,对未成年人的处遇主要围绕惩戒视角展开,社会因素的体现并不显著。在此基础上,处遇控制几乎成为法官的“独断”,其余各方仅发挥辅助作用,形成一种单向的、线性的协作态势。

五、比较与借鉴

相较于域外百余年的发展历程,我国未成年人刑事司法仅走过半个世纪,正式进入法典未满十年,在制度层面无疑相对滞后。但在实践中,未成年人刑事司法已积累一定的经验,并呈现出一种协作态势。以前述理论框架为参照,我国的制度发展需要在总结现有经验的基础上,探寻走向诉讼协作构造的发展之路。

(一)审前协作的发展方向

其一,社会因素的发展方向。当前,我国未成年人刑事司法领域的社会支持体系虽已取得一定进展,但相对于协同构造尚有一定差距,其主要体现在如下三点:(1)社会支持的整体发展滞后。在经济落后地区,由于缺乏必要的社会服务机构,司法机关难以链接社会资源,基本的社会需求无法得到满足。(2)社会支持的联动机制缺位。在未成年人刑事司法中,社会资源无法得到有效整合,社会力量难以共同参与。(3)社会支持的介入不足。实践层面虽已有广泛探索,但规范层面尚未建立长效化的参与机制,难以保证社会支持的长效性介入。

为保障社会力量的有效介入,社会支持体系的完备是其最为基本的要求,即做到本体的实质化。社会支持必须推进自身的专业化建设,具体包括社会工作理念的引入、社会工作技巧的引入以及社会工作者的引入。要达到这一点,需要首先通过经费支持、队伍建设,推动专业社会支持体系的整体发展。同时,还要进一步发掘、利用现有的社会资源,如学校、社区以及社会团体等。整合现有的社会资源和推动社会力量的专业化,是社会支持发展的主要方向。在此基础上,再着力于介入的有效化,具体可从介入路径与参与方式两个角度切入。对于前者,需要不断强化社会因素在审前阶段的“嵌入式发展”,例如在非羁押期间、在附条件不起诉期间引入社会力量进行帮教考察、开展风险评估,等等。(33)目前,已有诸多地区沿此方向发展,如上海长宁区的“社工机构帮教”模式、西安的“观护办公室+基地”模式等,具体可参见宋志军等:《未成年人检察制度的改革探索》,西安:陕西人民出版社,2017年,第210—213页。对于后者,社会因素需要在保证充分介入的基础上发挥实质的参与效果。在未来的发展中,需要逐步扩大社会力量在审前阶段的作用以及对转向处遇的影响力:在发展初期,社会力量可以发挥辅助作用,为程序推进与转向处遇提供必要的信息支持;在后期,甚至可以赋予社会力量以召集商谈、主导转处的职能。

其二,转向处遇的发展方向。转向处遇中的协作,体现在适用上的协作与后期处遇中的协作。从这两个角度切入,现有的转处机制存在如下几点问题:(1)转处作出的封闭化。在实践中,检察院在作出附条件不起诉之前,往往会采用单独听取意见或召开听证会的形式。(34)杨新娥:《4+1+N:未成年人检察的实践与探索》,北京:中国检察出版社,2015年,第157页。由于缺乏规范的明确要求,前者的适用比率远超于后者,极大限制了诉讼各方协作的基本空间,尤其是社会力量的参与。(2)处遇内容的单一化。基于检察机关的单方面主导,处遇内容过于强调监管与约束,而对未成年人的特殊情况、帮教考察等方面鲜有涉及,从而造成处遇内容惩戒有余而教育不足的窘境。(3)处遇执行的形式化。在实践中,检察官本应主导,却迫于办案压力而参与不足,参与协助的各方社会力量主体无法形成合力,难以发挥应有的监督作用。

在现有实践经验的基础上,必须要进一步强化转向处遇中的协作色彩,尤其注重社会因素在其中所发挥的作用。首先,在转向处遇作出之前,需要发挥诉讼各方的协作优势,尤其是检察官与社会力量。要充分形成主体间的协作,听证会程序是相对理想的方式,可以确保社会力量的有效参与以及诉讼各方的充分沟通。其次,在处遇内容上,检察机关在代表司法惩戒的基础上,需要充分引入社会因素的作用。目前来看,检察官多采用形式化的听取意见方式,未来应当强化社会力量的影响力,甚至可以由其直接设计相应的处遇手段。再次,针对转向处遇的执行,其本身“社会化”的属性决定着其必然是一个多方主体共同参与和互动的过程。对此,在转向处遇之后,需要明确相关主体的监督考察职能,形成沟通与交流常态化的“监督考察小组”,并定期召开相应的监督考评会议,联合社会力量开展社会性的教育矫治措施等,只有在各方协作的基础上,方可对未成年人作出适当、合理与有效的处遇手段,达到惩戒与帮教的平衡。

(二)审判协作的发展方向

在我国,未成年人刑事司法的审判阶段与传统刑事司法相差无几。尽管如此,实践中不断兴起的“圆桌会议”、“社会调查”等,都是一种协作的萌芽。沿循这一发展,审判阶段需要不断强化社会因素的参与,并在实体处遇上实现突破。

其一,社会因素的发展方向。社会调查在我国经历了曲折的发展道路,自1984年上海市长宁区少年法庭首先尝试探索并推向全国,截至目前,已在我国未成年人刑事司法领域落地生根,并被明确纳入规范层面。但是,这一制度的实践运行整体不尽如人意,主要存在如下三点问题:(1)适用范围仍受限。基于规范层面的“可以型”表述,实践中各地方对适用范围的把握存在偏差,大部分地区主张部分适用或根据自由裁量,从而导致适用率偏低。(2)调查主体不确定。对于社会调查主体,实践中存在“委托社工”、“委托司法所”、“自行调查”三种类型,不仅相对混乱,且面临专业性的质疑。(3)调查内容未界定。虽然规范层面业已作出相对具体的界定,(35)《未成年人刑事检察工作指引(试行)》第36条规定,社会调查主要包括个人基本情况、社会生活状况、与涉嫌犯罪相关的情况、认为应当调查的其他内容。但各地实践不一,甚至在不同阶段呈现不同的内容。

就我国现状而言,如何扩大社会调查的适用范围、确定调查主体、界定调查内容显得尤为重要。对此,需要首先秉承“全面适用论”,即对所有未成年人一概进行强制性的社会调查。针对调查主体,最为理想的状态无疑是委托社工组织开展,在特定情况下为方便调查,也可以通过基层司法所进行。当然,考虑到部分地区的社区建设相对滞后,完全委托社工组织并不可行,也可由司法机关自行调查。最后看社会调查内容。社会调查要对实体处遇产生实质影响,应当围绕两大维度展开:其一为风险性因素,即个体、社会及历史情况;其二为保护性因素,即心理性格、社会关系、回归社会的条件等。为厘清实践中的混乱状态,专门机构可在国家层面颁行相应的社会调查范例,供实践参考。在调查过程中,调查人员可以参照范例,并根据特定未成年人的具体情况细化内在的变量。

其二,实体处遇的发展方向。我国现有的实体处遇显然存在诸多不足,主要体现在种类单一与协作不足。我国目前针对未成年人的实体处遇仍以刑罚惩戒为主,且种类过于单一,无法发挥各方协作的优势。在司法实践中,虽然存在“圆桌审判”的广泛试点,但形式意义无疑大于实质意义,无法体现协作的实质。

要实现惩戒与教育相结合,必须采取各方参与、目标同一与多方合力的协作机制。首先,作出实体处遇,需要形成一套开放化的处遇决定程序,其关键在于各方意见的自由表达与实质讨论。在理想化的处遇程序中,控、辩双方在场,监护人、学校、社区代表、专业社工均需参与,各方以直接、言词的方式对处遇内容发表意见。在此基础上,法官综合各方意见、考量执行条件,裁量作出最终的处遇方案。另外,要使实体处遇满足多元需求,必须对应多元化的处遇类型。对此,可以借鉴域外的教育处分措施,通过机构安置、强制教育等手段,丰富处遇形式。退一步讲,纵使增加新型处遇方式过于困难,也可以充分利用现有的刑罚或执行方式,例如,在对未成年人优先适用非监禁处遇的基础上,重视管制刑的适用或缓刑的执行方式;在处遇决定作出后,法官可以附加特定的要求或禁令,以此促进对未成年人的规训与教育。通过处遇方式的多元化,为诉讼各方创设协作空间,从而达到实体处遇的实质化。