新加坡数字人文项目特点解析及启示*

2021-12-28徐彤阳贾翠淋

徐彤阳 贾翠淋

(山西财经大学 太原 030006)

1 引言

数字人文,起源于人文计算[1],人文学者习惯于使用数字工具处理人文资料,后将人文技术广泛应用到人文活动。早期人文计算出现于文学和语言学领域,随着人文计算理论逐步完善,研究技术不断发展,到90年代初正式独立成为一个交叉学科领域[2]。在2004年出版的《数字人文指南》中,“数字人文”这一跨学科名词[3]首次被正式提出。现阶段广义的数字人文可理解为:计算或数字技术与人文学科交叉的学术活动领域,是信息技术在人文学科中的应用。

近年来,数字人文发展成为研究热点,我国学者积极投入到数字人文研究领域,对数字人文研究技术体系、理论体系[4]、热点领域[5]和发展趋势[6]等进行了讨论,同时也关注了国际数字人文发展,如:林泽斐等[7]使用共词分析和可视化分析探索了美国数字人文项目研究热点;肖秋会等[8]针对英国档案数字人文项目的开展主体和类型进行了探析;王军等[9]对国际数字人文进展进行了研究,以期为我国数字人文发展提供借鉴。我国学者的研究主要集中在欧美等发达国家,对我国周边的东南亚地区的数字人文发展少有关注。新加坡是东南亚地区唯一的发达国家,其数字人文发展在国际范围内具有较高的影响力,值得学界深入探讨。

一方面,新加坡凭借独特的地理优势,成为亚洲重要的金融、服务和航运中心之一,也是继伦敦、纽约、香港之后的第四大国际金融中心。首先,强大的经济基础,为新加坡数字人文发展提供了动力;便捷的交通条件,促进了地区文化的交流与融汇。其次,新加坡多元的种族自由的文化、宗教政策,造就出丰富的文化特色,为数字人文项目提供了主题和素材。新加坡图书馆、高校等一直致力于推动本国数字人文领域的发展,积极探索数字人文发展新方向,提出发展新主题,数字人文研究取得了一定成果。环太平洋地区三大主要数字人文协会之一——太平洋邻里协会(PNC)于2019年主办了关于数字人文、图书馆学和信息学的年度会议[10],此会议加强了新加坡数字人文领域与亚洲、世界的沟通,提高了新加坡数字人文项目成果的可见性。新加坡数字人文研究热度持续提升,研究达到一定深度,已跻身于亚太地区数字人文研究领域前列,项目成果不断涌现,在亚洲范围内具有实践代表性。文章探讨的新加坡数字人文项目发展历程,对我国数字人文发展具有实践意义。

另一方面,华人在新加坡总人口中占比超过70%,庞大的华人群体,意味着新加坡与我国有一定的文化渊源,分析新加坡数字人文项目的研究主题与内容,可为我国数字人文项目发展提供灵感与思路。

2 调查方法与数据来源

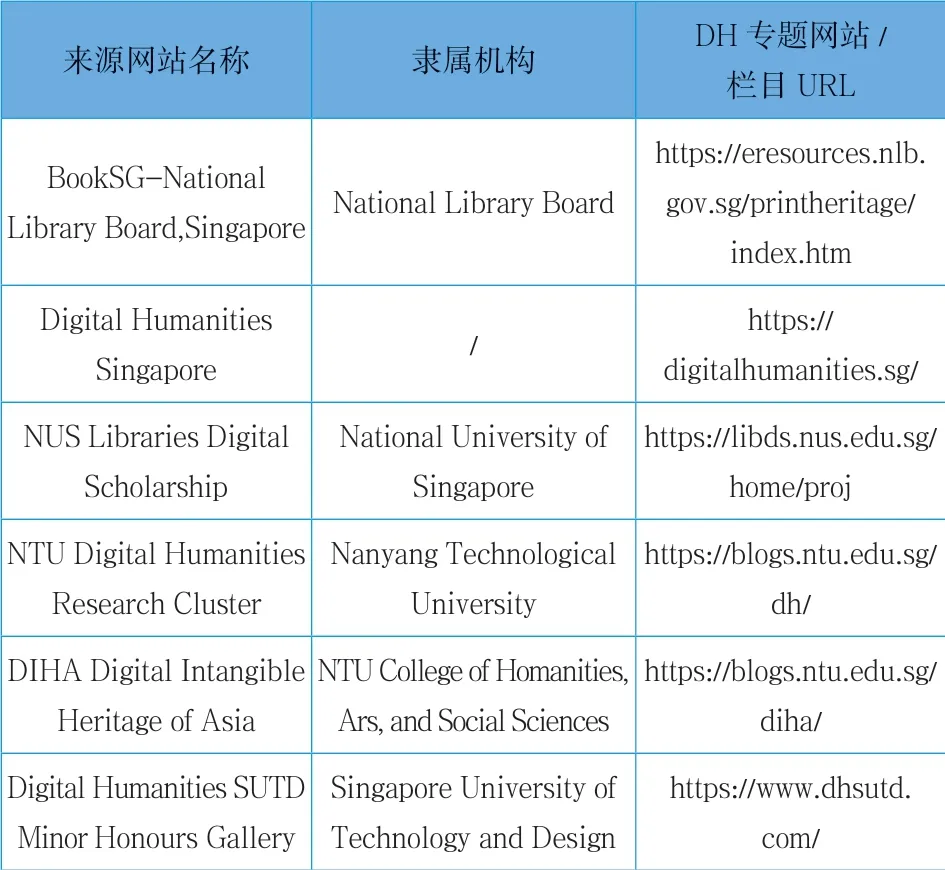

笔者通过Web of Science数据库和谷歌学术检索相关文献获悉新加坡数字人文领域发展现状;利用网络调查法访问新加坡国家图书馆管理局(National Library Board)[11]和新加坡国内高校官方网站,获得新加坡数字人文中心站点或栏目网站信息;与相关领域学者进行沟通交流获取有关数字人文项目开展细节。在数字人文专题网站或站点内搜索数字人文项目名称、项目内容,对搜集结果进行合并删减后得到数字人文项目信息,如表1所示。

表1 数字人文项目信息来源

经调查,高校、图书馆是新加坡数字人文研究的主要发起者,尤其高校是研究新加坡数字人文的关键机构,除新加坡国立大学和新加坡南洋理工大学建立了数字人文专题网站或站点外,笔者在新加坡科技设计大学官方网站内也检索到数字人文项目的相关信息。新加坡国家图书馆管理局(NLB)是数字人文研究最重要的参与者,管理着国家档案馆(NAS)、国立图书馆和26个公共图书馆。其中一些数字馆藏,即使没有被明确归入数字人文领域,但也可以将之视为数字人文项目。

3 新加坡数字人文发展

纵观新加坡数字人文实践历程,结合研究趋势,可以看出其数字人文经历了不同的发展阶段。

许多数字人文项目早在2000年或更早的时候就已经开展,早期人文学科研究没有被明确划分为数字人文学科领域,但许多学者已经进行了数十年的数字化研究,随着对传统学科、人类学、遗产研究、博物馆研究、表演艺术和视觉艺术等方面的深入探索,数字人文研究思想开始萌芽。

2007年起,多位来自澳洲、美国、德国及英国的访问学者在新加坡高校、图书馆举办有关数字人文的讲座,传统的人文科学思想逐步被数字人文概念所取代,新加坡数字人文发展逐步走向规范化。

2016年5月新加坡国立大学举办了第一届数字人文研讨会,会议后成立了非正式的数字人文研究小组,开设了由新加坡教育部资助的讲习班,组建了Python工作坊。随着频繁举办不同主题的数字人文会议,新加坡的数字人文项目也进入了蓬勃发展阶段。随后,新加坡科技设计大学筹办了数字人文研讨会,从理论角度探讨文本的计算分析。在国际上,南洋理工大学与多所世界高校联合发起对数字人文的讨论,并承办了亚太地区具有影响力的数字人文会议。就国内发展而言,高校对数字人文项目的深入推进不可或缺,加之政府对数字人文发展的高度重视,新加坡数字人文研究此时处于上升阶段。

目前,由早期数字人文研究发起者、信息科学专业团体与由不同学科和机构成员运营的在线讨论网站——新加坡数字人文[12](Digital Humanities Singapore)提供数字人文项目和活动相关信息,召集从事数据挖掘、数字档案和存储库、数据可视化、数据资源开放等领域的研究人员、图书馆员、图书出版商和信息专业人士,开展对艺术和人文学科的深入研究。各高校组建了数字人文研究团队、开设了数字人文宣传栏目、设立了数字人文项目奖学金。图书馆为数字人文项目开展提供了研究平台与技术支持。总体来说新加坡数字人文研究领域已取得了一定成果。

数字人文项目作为数字人文领域的研究实体,在相关机构的持续关注和大力投入驱动下产生成果,了解其发展特点与研究方向,可为我国以及太平洋地区的数字人文发展提供参考。

4 新加坡数字人文项目分析

新加坡数字人文项目的快速发展得益于其国家图书馆管理局和高校的推动、政府的支持、社会各研究机构的积极参与,为项目开展打破了学科限制、清除了人员交流协作障碍,促进项目实践内容丰富化、方式多样化。笔者从项目内容和项目特点两方面对新加坡数字人文项目做进一步阐述。

4.1 项目内容分析

笔者通过对新加坡数字人文项目发展概况进行的调查,发现建设东南亚历史研究的资料库是最早开展的数字人文项目,东南亚《明史录》项目[13](Southeast Asia in the Ming Shi-lu)开展于2005年,是一个涵盖明朝历代皇帝在位时期的历史资料库,随后逐渐涌现出以不同研究对象和研究方法开展的数字人文项目。自2016年起,各高校开始举办不同主题的数字人文研讨会,数字人文项目开展数量明显增多。笔者从项目研究对象和目的出发,通过整理分析,将新加坡数字人文项目分为非物质文化遗产保护项目、宗教与华人研究项目、互动地图建设项目、数据资料库建设项目四类进行分析。

4.1.1 非物质文化遗产保护项目

非物质文化遗产经常被描述为文化多样性背后的关键力量,非物质文化遗产的脆弱性让其成为国际关注的优先事项之一。新加坡是东南亚地区的政治科学文化纽带,拥有多元的文化种族,累积了不同种族的历史文化传统,创造了特色的精神文明和物质文明,留下了大量珍贵的历史遗迹。这些文化记忆在国家和社会发展过程中逐渐被遗落,保护非物质文化遗产就是保护新加坡人集体的经历、记忆与传统,而数字人文项目对于非物质文化遗产保护的研究具有重要意义。

新加坡在强调保护本土文化的同时也重视对亚洲濒危文化的维护,从致力于保护新加坡本土语言、传统服饰、纺织品、建筑等有形和无形文化遗产延伸到长期保存濒临灭绝的亚洲语言等,并在相关研究机构的资金支持下开展了多样的非物质文化遗产保护项目。

(1)语言保护项目

南洋理工大学在亚洲数字非物质遗产专题研究中,对语言保护投入了较多的精力,由人文学院主办的亚洲土著语言和文化档案项目[14](The Archive of Indigenous Languages and Cultures of Asia)收集了东南亚区域的土著语言,成为第一个在亚洲建立的濒危语言数字档案馆,致力于保护不断消失的语言。该项目既可作为区域语言中心来振兴语言,也可用作高校的教育材料。人文学院艺术、设计与媒体学院研究学者共同负责开展的探索语言多样性项目[15](Exploring the Crossroads of Linguistic Diversity: Language Contact in Southeast Asia),通过记录四种濒危语言在东南亚的使用情况,弥补东南亚不同民族语言和地方性语言多样性研究的不足。该项目在保护四种濒危语言的基础上,将产生基于经验的语言接触预测模型,为语言理论提供参考并对语言研究领域给予指导。

(2)传统服饰、纺织品保护项目

服饰、纺织品是时代记忆的传承,其发展历程体现了社会制度变化对人们日常生活的影响,展现了人们审美水平的变化。南洋理工大学艺术、设计与媒体学院、图书馆及人文学院联合开展的新加坡的DNA:通过服装和纺织品讲述新加坡历史项目[16](Singapore's DNA: Storytelling of Singapore History through Clothing and Textiles),收藏了新加坡主要民族服装和纺织品。通过调查各民族传统服装以及背后的故事,唤起人们对历史、文化的回忆,进而引发对社会和环境变迁的思考。

(3)建筑文化保护项目

建筑承载了城市记忆,建筑文化是民族文化的重要组成部分。南洋理工大学开展的亚美尼亚教会项目[17](Armenian Church Project),使用VR、3D打印和Instagram数字技术对战后的亚美尼亚教堂进行重现,通过人机交互的方式唤起人们对脆弱的历史遗迹的保护意识,数字人文技术已趋于成熟。新加坡文化遗产和地标的认知度调查项目[18](Perceptions of Singapore's Built Heritage and Landmarks)旨在通过民意调查来了解公众对新加坡53个建筑遗址的认知程度,通过相关数据来分析影响民族认同感的因素,也为遗产推广以及遗产影响评估提供信息。该项目由新加坡国立大学数字奖学金团队提供资金支持,也获得了新加坡国家遗产委员会的遗产研究补助。

新加坡凭借其独特的地理位置收集亚洲地区资料,并结合高校的技术专长,在数字存档、记录和保存濒危文化遗产方面发挥着举足轻重的作用。此类项目可为非物质文化遗产提供有效保护,并能唤起公众对传统文化的记忆。

4.1.2 宗教、华人研究项目

新加坡从早期文明发源到正式建国经历了不同阶段的殖民统治,加之独特的地理位置,造就了移民社会特性,呈现出多元的民族、文化特色。伴随移民而来的是不同宗教的汇集,使新加坡成为“世界宗教博物馆”。同时新加坡是华人占人口多数的国家或地区之一,华人为新加坡各方面的发展进步做出了重要贡献,从而使得宗教和华人成为新加坡数字人文研究的重要主题。

(1)宗教研究项目

多种宗教汇集是新加坡区别于世界各国的显著特点,同时宗教也是新加坡数字人文项目研究的重要主题。新加坡多元宗教之美项目[19](Singapore Places of Worship)建设了一个网站,展示了2015至2016年汇总的381张由Ho Chee Lick博士创作的蜡笔和水彩混合的宗教场所(包含了中国佛教、道教、印度教寺庙,伊斯兰教清真寺,锡克教寺庙和新加坡本土宗教教堂等)系列画作。每张图纸都列出了名称、地址、成立年份、草图日期以及与庙宇相关的馆藏图书和友情链接,还编制了图纸索引。这些画作与3D卫星街景结合形成互动地图,展现了新加坡多元宗教之美。

(2)华人研究项目

由新加坡国立大学、国家图书馆和新加坡宗乡会馆联合总会联合推出的新加坡人物传记数据库项目[20](Singapore Biographical Database——Singapore Chinese Personalities),内容涵盖1819至2019年八代新加坡华裔人士的人物介绍和关系网络,用户可通过网页界面搜索新加坡华人先贤的相关资料及社交网络。新加坡华人宗乡之情项目[21](Map of Origins: Chinese Clans in Singapore)网站提供有关新加坡华人会馆的信息,包括地缘(乡亲)和血缘(宗亲)会馆的基本信息,如中英文名称、成立年代、会所地址、联络信息、会员人数等,利用GIS提供会馆在新加坡地图中的位置,并且通过影像提供会馆位置及其周围环境的画面,可让使用者全面立体地了解会馆。

宗教和华裔是新加坡社会、文化发展多样性的重要因素,以此为主题的数字人文项目,将学术研究与日常生活相融合,并引发公众的广泛关注与思考。因此,我国开展数字人文项目的技术也应当贴合国家特色主题,提高公众关注度。

4.1.3 互动地图建设项目

新加坡数字人文在地理信息系统方面的研究较为突出,许多学者在该领域领先的会议上提出过影响力较大的观点与结论。地理信息系统(Geographic Information System,GIS)技术不同于传统地图将所有信息集中在一个平台上的技术,它要先把不同数据分层,简化深层研究中产生的大量数据,再利用高效的空间定位搜索、全面查询、强大的图形处理和空间模拟等功能,得到常规方法难以获得的重要信息,为用户活动提供信息服务。

(1)历史城市地图

GIS技术实现了历史地理研究成果的可视化,通过记录历史城市地图,展现城市变迁,典型代表项目为新加坡历史地图项目[22](Historical Maps of Singapore),它汇集了国家图书馆珍藏的由1846至2010年出版的3 000多幅珍稀地图和建筑规划数据,经过扫描和地理参考后形成数据库,呈现新加坡历史地理的变迁,用户可以在GIS平台中以图层的形式查看。作为全领域的信息集成,新加坡历史GIS项目[23](Singapore Historical GIS)将建立一个高度创新的SHGIS网站,将收集到的档案资源合并到一个可搜索的数据库中,并链接到一个通用的GIS平台,用户可在通用的GIS平台和可搜索的数据库内生成所需的自定义地图。SHGIS网站将成为一个不断累积并可搜索的数字档案和长期不断发展的研究工具。

(2)文学著作分布地图

分布地图显示的信息数据相较其他文字、表格等记录形式更为直观,可突出显示事物的分布情况、发展路径及其变化趋势。新加坡利用数字技术进行文学影响力调查的首次尝试是由南洋理工大学开展的Epigraphs项目[24],该项目创建了第一个数字化的文学作品地图。该项目提取了不同时期、不同国家的大约20 000个英语文学作品引文,建立语料库,并使用数字技术深入研究数据的集中联系。它还构建了数字地图来揭示各时期、各国家小说主题之间的联系,展示小说内容和影响力的演变。同类型项目还有东南亚地区的欧洲早期著作地图项目[26](Mapping Early European Writings on Southeast Asia),它收集了16世纪至17世纪中叶在东南亚产生影响的欧洲早期著作,按照文本的出版地绘制分布地图,地图中每一点都是出版物名称,将鼠标悬停在每个点上可以查看出版物的详细信息,该项目可用于分析早期欧洲文化思想对东南亚产生的影响力。

4.1.4 数据资料库建设项目

建设数据资料库是数字工具应用的直接体现,也是数字人文研究领域较为成熟的技术,数据库是开放式的数据仓库,通过数据资料库后台管理系统将不同格式的数据导入并存储,对所有数据以加工、存储、查看、修改编辑、删除等方式进行管理,并通过不同端口进行展示,以便用户检索、获取数据资料。

新加坡早期开展的数字人文项目大多是建设资料库,并对其数字资料进行编辑注释。如2006年新加坡国立大学生物科学院开展的达尔文在线项目[26](Darwin Online),这是关于达尔文著作、资料的数据库。该网站作为完全免费的学术性网站,以最高的学术标准复制了达尔文经典出版物超过219 000页的可搜索文本和226 000个电子图像,包括原件的可搜索文本和电子图像,在数据库的基础上对大多数图片进行了首次编辑和注释,属于典型的数字资料档案库建设项目,在国际上具有一定的影响力。南洋理工大学开展的Aung Soe Illustrations项目[27]是一个包含缅甸现代艺术插画家Bagyi Aung Soe(1923—1990)创作的期刊和书籍插图的开放存取在线图画数据库。此类数据库建设项目不仅仅是对数据的简单统计与集合,而是通过数字化、视觉分析、本体创建、数据策划、数据库设计和数据的可视化来揭示和重新诠释文学、图片、音频、视频等数据背后的故事,力求保留对艺术、文化和知识遗产的记忆。

数据资料库建设项目不仅服务专业研究学者,便于其访问和获取档案中存储的数据,也可作为教育资源数据库,通过教学和结构化方式有意义地使用这些材料,此外还可作为公共访问窗口,最大化扩展其访问权限,以提高数据资料库的国际影响力。

4.2 项目特点分析

文章以不同项目类别为基础进行深入分析,建立起新加坡数字人文项目特点框架。新加坡作为东南亚文化艺术要地,决定其项目有立足保护传统文化的目的;作为多民族国家,其学者多关注对不同民族语言的探索;独特的地理位置,有利于汇集丰富的信息开展对周边各国的研究。新加坡数字人文项目既体现出传统数字人文项目的普遍性特点,又凸显了国家独特的艺术文化色彩。

4.2.1 项目研究领域广泛,本土特性鲜明

(1)广泛的项目研究领域

新加坡独特的地理位置和多元文化融合的社会性质,其数字人文项目研究主题不仅涉及本国历史、语言与文化等,还扩展到亚洲周边国家,突破了地域和学科限制。如记录中国历史的东南亚《明史录》项目[13],是有关中国明朝时期历史记录的数据资料库,在同一时期中国历史记录中找寻新加坡历史的资料记载,补充佐证了新加坡的发展历史;收集了缅甸画家画作的Aung Soe Illustrations项目[27],探索数字技术以改变缅甸通信环境的移动通信项目[28](Mobile Communication in Myanmar)等。除此之外,还展开了以音乐、电影、气候、地理等为主题的项目研究,研究领域较为广泛。

(2)本土特性鲜明

新加坡数字人文项目关注本土社会发展,如度量新加坡居民外出就餐成本的Singapore Makan Index 2017项目[29]和描绘不同场景下普通居民日常活动的日常生活项目[30](Everyday Life),这些项目都真实展现了新加坡本土的社会经济发展情况。此外,新加坡数字人文项目还围绕新加坡特有的多元种族、宗教文化开展,凸显其本土特色。如记录新加坡杰出华裔人物的新加坡传记数据库项目[20];提供中国氏族协会完整列表的新加坡华人宗乡之情项目[21];展现新加坡多元宗教场所的新加坡多元宗教之美项目[19]等,这些项目更能体现新加坡社会性质。国家的特色文化、传统等有一定的代表性和排他性,是一个国家的标志符号。项目研究立足于国家特色文化,是互利互惠的举措,一方面可以利用国家特色的知名度提高项目本身的关注度,另一方面,数字人文项目可作为传达工具,进一步宣传国家特色。

4.2.2 以技术开展项目研究,加大对文化遗产的数字化保护

新加坡开展的数字人文研究项目技术系统已趋于成熟,在保护文化遗产方面的研究主要是使用可视化工具。通过数字化技术形象化了有形和无形文化,以访问形式对其进行记录和展示,用新兴技术将历史文化表现为紧跟科技发展的新形式来振兴文化遗产。如亚洲土著语言和文化档案项目[14]、亚美尼亚教会计划项目[17],前者是保护东南亚区域土著语言数据资料库的典范,后者则将战后建筑还原重现,从可视化的角度实现了对脆弱文化遗产的数字化保护。还将数字监视存档作为文化遗产保护的预防手段,延长文化遗产的生命周期。数据存储的形式赋予了文化遗产的可用性,数字技术改变了以往单一的陈列式文物展示方式,采用新型的展示形式对文物蕴含的古老智慧进行讲述和传承[31],提出文化保护新视角,并满足新的文化保护、宣传需求[32]。

4.2.3 以图书馆为支撑的多组织合作

笔者对项目开展机构进行统计分析发现,除了新加坡国家图书馆管理局独立开展数字人文项目以外,新加坡国立大学和南洋理工大学都是由各个学院合作开展数字人文项目,如人文学院、艺术设计学院、计算机学院、图书馆以及一些外部合作机构等,进行跨组织的合作更有助于在数字人文项目研究中提出不同的研究方向并提供技术支持。但明显可以看出,超过半数的项目介绍中都有图书馆的参与,新加坡国立大学和南洋理工大学还设立了专门的图书馆数字学术门户,图书馆在数字人文项目研究中起到至关重要的作用。

图书馆作为信息共享平台,可把研究者们聚集起来,打破学科标签,使其共同致力于数字人文主题下的多学科研究。图书馆在参与过程中将研究资料存档,互通学术信息,帮助用户发现研究中的公共主题和相关性。可见图书馆在数字人文研究中不仅扮演参与者的角色,还提供了交流和展示平台,为新加坡数字人文与国际数字人文研究搭建桥梁。

4.2.4 以资金支持为核心的项目研究体系

数字人文项目发展不仅需要研究学者,还需要大量的资金支持和完善的研究规划。新加坡国立大学专门设立了数字奖学金小组提供项目资金支持,为开展有关数据可视化和数字奖学金主题的讲习班和研讨会等提供参与平台;数字奖学金小组作为配备专业软件的工作站,为研究者提供信息咨询、技术培训等服务的协作空间,以期创建一个共同学习社区。该团队网站主页还展览了特色数字奖学金项目,对国立大学的数字人文项目成果起到了积极宣传作用,吸引不少学者积极参与并进行深入研究。

南洋理工大学自2018年以来也致力于组建高校数字奖学金支持团队,提供数据资料永久保存、数据维护、元数据管理、网站创建等服务。南洋理工大学还与Web of Science合作,跟踪数据集的引用情况,提高相关资料共享度和成果可见性。

除了在项目进行过程中为之提供资金保障,数字奖学金团队还可用来对优秀项目进行奖励,以激励特色项目的开展。新加坡科技设计大学开设了数字人文项目展览专题网站[33],展示“数字人文学科”的最佳项目。由此可见,资金支持对数字人文项目有积极意义,完善的项目研究体系也为项目开展的各个阶段提供指引和助力,以上因素对数字人文的发展都是不可或缺的。

5 启示

笔者通过观察新加坡数字人文发展脉络历程,探索新加坡数字人文项目研究内容和特点得出以下启示,以为我国数字人文发展提供借鉴。

5.1 拓展研究广度与深度,彰显本国特色

我国文化底蕴深厚、历史悠久,为我国的数字人文研究提供了丰富的素材。当前我国数字人文研究主要集中在对历史记忆、文学作品等的研究,如:由中国人民大学人文北京研究中心承办的北京记忆项目[34],建立了北京历史文化资源性网站平台;范桢[35]对《白石老人自传》进行聚类分析,探讨了艺术史数字人文的研究方法;中国科学院计算技术研究所、武汉大学和浙江大学联合开展的“数字敦煌”工程项目[36]等,同时还延伸到音乐、电影等领域。虽然我国数字人文的研究技术已趋于稳定成熟,但就其研究内容来说仍有局限,或可在扩大其研究对象领域范围的同时深入研究具有中国特色的主题项目。

笔者认为,拓宽研究广度,可在不同学科研究中心设立数字人文专题,将不同学科研究方法与数字人文研究理念相融合。一方面使用数字技术简化其研究过程,提升效率,使研究成果可视化;另一方面,数字人文本就是跨学科研究领域,就研究者来说,扩大其研究对象就是使不同学科背景的学者加入到数字人文研究中来,更利于创新研究思路,就读者来说,新兴的研究对象,时代前沿话题,可吸引更多读者关注和讨论,使数字人文的受众群体突破专业学者,贴近社会生产生活,全面促进数字人文研究发展。

拓展研究深度,就要多关注具有中国特色的话题,提高项目研究价值。新加坡相较我国虽然国土面积较小,历史时间较短,但有多元的种族和融合的宗教文化,新加坡学者紧紧围绕这一特色开展了一系列数字人文项目,凸显出项目的新加坡特色。我国拥有源远流长的传统文化,我国数字人文学者可针对中国特有元素展开探讨,打造具有中国特色的数字人文项目,同时数字人文项目也可作为保护和宣传中国文化的一种方式。

5.2 研发创新技术,将技术嵌入项目研究中

随着研究主题的不断丰富,传统技术显然难以支持研究者取得有影响力的成果。近年来,我国数字人文基础设施建设已逐步完善,政府、高校、学者等多方面共同配合,奠定了我国数字人文领域的基础。我国数字人文研究中数字图书馆、数字标准化、计算语言学等数据管理与分析技术已广泛使用,对可视化技术、VR/AR、GIS等技术的探索也逐渐深入[37]。新加坡在项目研究中十分注重技术的嵌入,从新加坡科技设计大学举办的第一届数字人文研讨会开始,学者们就以“不同的角度和方法”为主题探讨文本的计算分析,随后展开的讨论都致力于探索新技术。

笔者认为,我国数字人文研究技术不单单是对欧美等先进国家研究技术的参考与实践,还要探索可提供中国特色服务的新技术,把数字人文研究成果融入日常生活中,重点体现服务性质,实现项目研究的技术嵌入性,例如在实现人机交互的基础上,为使用者提供更加个性化、精准化的服务。然而传统技术显然不能满足不断提高的服务需求,这种不平衡凸显出新技术研发的重要性。技术研发是数字人文发展的必由之路,要加大研究领域中技术人才交流、引进、培养的资金投入,实现技术创新与交流。新时代强调创新引领的发展理念,我国各行业以创新发展为导向,创新成果无法满足社会需求,这也间接反映出数字人文研究对新技术的迫切需求。研发新技术就是创新,创新是发展动力,技术创新才能驱动更具中国特色的数字人文发展。

5.3 倡导学术成果的社会服务性,推动学术成果转化

学术进步的最终目的要服务大众,满足人类快速发展的生产生活需要。推动数字人文发展的价值除了取得学术成就、加快学术交流,还要将学术成果应用于大众日常生产、生活,推动社会精神文明建设。

新加坡数字人文项目中关于历史文化的研究不仅再现了文化遗产,唤起公众对历史文明的传承意识,更赋予了历史文化以数字生命力;还将学术成果融入了教学教育,以共享研究成果。笔者认为我国数字人文研究对公众的影响力还可通过以下方式获得进一步提升:首先,通过丰富研究对象,使研究主题更贴近大众生产生活,研究成果可反映社会发展进程、成为大众生产和学习资源、引发大众思考以促进社会文化发展;其次,利用高新技术为大众提供个性化特色服务;最后,要扩展相关信息获取途径,破除大众获取学术成果的障碍,提高信息资源开放度和获取度。这就要充分利用高校图书馆作为传统数字人文交流平台的优势,展示数字人文成果,利用专题课程、专题讲座,让大众参与数字人文对话,还要充分挖掘公共图书馆拥有的不同教育背景读者群体、广泛社会影响力等优势,积极开展数字人文研讨活动,使数字人文研究突破学术界限融入大众,进而提高其社会服务价值。