基于西安博物院的研学旅行基地建设研究

2021-12-28马晓芳

马晓芳

西安外国语大学旅游学院人文地理研究所,陕西西安 710128

引言

2016年,教育部印发《关于推进中小学研学旅行的意见》,明确指出要将研学旅行纳入中小学生教育实践计划,与此同时,95家博物馆和相关机构入选全国中小学生研学实践基地名单,博物馆成为研学旅行中重要的资源和环节。

一 研究背景

随着旅游业的高速发展以及消费者需求的不断增长,催生了多样化的旅游业形式和个性化的旅游需求,研学旅行应运而生。在我古代时期,就有孔子因游学而周游列国,这可以称得上是研学旅行的典范。目前,研学旅行也在国家级政策文件中多次提出,它已经成为旅游业未来的发展方向之一。

博物馆是一座城市的重要文化命脉,因其独特的资源禀赋逐渐成为各类研学旅行重要目的地之一。从数据上来看,陕西省文物局发布2020年省内备案博物馆的最新数量为 319 座,9 个国家一级博物馆中就有 7 个位于西安;2020年5月, 美团博物馆预约数据报告中,西安博物馆预约情况在全国排名前五[1]。从政策层面来看,2018 年西安市政府发布《西安博物馆之城总体建设方案》,明确提出要深入挖掘西安市的文化、历史资源,把西安建设成一座“博物之城”。这些都充分说明西安博物馆的数量多、分量重,政府对发展博物馆旅游的重视以及博物馆旅游在游客中受欢迎程度高。

二 文献回顾

1996年吕可风在论文中第一次“教育旅游”的基础概念[2]。2013 年,国家文化和旅游部在《国民旅游休闲纲要(2013—2020 年)》中首次提出研学旅行,这一概念开始出现在大众视野当中[3]。之后就有很多学者围绕研学旅行展开了研究与讨论。例如李军梳理了 2012—2017 国内学者关于研学旅行的研究成果,以狭义的研学旅行为主,提出了当时研学旅行存在的若干问题,以期为后来的研究提供视角以及研究方法和实践策略[4];马静等人借鉴分析了国外先进研学营地的案例后,提出我国研究研学旅行起步晚,而且研究方向偏向定义和营销,会在一定程度上忽略其教育价值[5];杨崇君、薛兵旺二人从称谓、定义、属性和功能等四个方面阐释了研学旅行基地与营地的定义,为之后研究研学旅行的学者提供了一定的借鉴意义[6]。

在知网上搜索关键词“博物馆研学”,共搜索出相关中英文文献 245 篇,其中学术期刊文章 156 篇。我国最早的一篇有关博物馆研学的中文文献是 2016 年李阳在中国文物报上发表的《博物馆与研学旅行》,他以西安半坡博物馆的史前工厂研学基地为例,提出了博物馆研学的重要性[7];河南博物院的梁爽学者提出博物馆是学校外的一个重要教育场所,对博物馆研学中存在的问题进行深入研究,有利于研学旅行发展[8];运城博物馆的杨红彬提出博物馆是一个国家历史文化和现代文明的代表,博物馆不但有文物珍藏保管的功能,还承担了社会教育的责任[9];还有学者提出在目前文旅融合的大背景下,定制化博物馆研学将成为今后研学旅行的新方式[10];冯铁藜等人从地方博物馆研学基地建设的角度,提出地方博物馆对中小学生塑造世界观和价值观起到重要的作用[11]。

从文献看出,目前我国博物馆研学的研究偏向博物馆和研学的关系及博物馆旅游功能,对博物馆如何开展研学旅游的研究较少。本文以西安博物院为例,结合博物馆目前的资源特色以及研学教育基地开发状况,对其发展研学旅游提出了优化策略,探讨博物馆研学基地建设的相关对策,希望以此促进博物馆研学旅行健康发展。

三 相关概念界定

(一)研学旅行

2013 年 2月初,国务院办公厅发布了《国民旅游休闲纲要(2013—2020 年)》,在这一纲要中明确指出要“逐步推行中小学生研学旅行”,研学旅行开始出现在人们的视野中。

目前,研学旅行的定义主要有广义和狭义两种内涵界定:狭义的研学旅行,指在有关教育部门和学校有计划地组织安排下,通过集体旅行、食宿方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动,是学校教育教学的一种全新模式;广义的研学旅行是指旅游者因为求知需求,在人生的任意阶段临时地离开常住地进行独立外出、结伴或组成小组前往异地进行的所有的文化参观活动的统称[12]。本文以狭义的研学旅行定义为标准,进行博物馆研学基地建设的研究。

(二)研学旅行基地

研学旅行基地,是指具有以下三点的场所:具有研学课程资源,具有一定的接待服务、教育教学设施,能够为中小学生研学教育活动提供教育服务。研学基地的成立需要符合教育性、实践性、安全性、公益性的原则[13]。

西安市不仅旅游资源丰富,而且博物馆资源丰富,拥有各类国有博物馆和行业博物馆150余座,是能够支撑多样化博物馆研学旅行产品的开发。2020年 10 月,西安市教育局、市文化和旅游局和市文物局发布的首批西安市中小学生研学旅行实践教育基地名单,西安博物院入选其中。

(三)博物馆研学

博物馆研学是指以博物馆为主要内容,将博物馆的资源以课程教育与实地参与相结合教育手段的一种文化旅游活动,它的参与者为社会公众,包括学生群体和非学生群体[14]。

2017 年 12 月,教育部办公厅发布了第一批全国中小学生研学实践教育基地和营地的名单,其中包含了 51 家博物馆(含科技馆、科学中心、自然博物馆、陈列馆)。2010年,在国家一级博物馆的定量评价指标体系中,博物馆展览比例占到45%,在博物馆的定性评价指标体系中教育与社会化的比例则达35%,这很好地说明了博物馆社会化教育工作的重要性,也可以看出政府对于博物馆研学旅行的重视和推广。

目前,西安较为知名的博物馆研学基地是西安半坡博物馆的“史前工场”项目。西安半坡博物馆从 2012 年底就开始设计研学产品,将研学与馆内的史前文明结合,举办各类陶主题、史前文化主题的研学活动,自主编制《西安半坡博物馆研学接待手册》,主动和学校及有资质的研学旅行社对接,推介馆内活动,并且成立相关的研学接待部门。

四 西安博物院研学教育基地的现状

(一)博物馆资源现状

西安博物院由小雁塔荐福寺景区、博物馆、小雁塔历史文化公园三部分组成,属于国家一级博物馆。目前,西安博物院的主要参观点由两部分组成:基本陈列和小雁塔,博物院内人文历史资源和自然景观资源并重。

(二)研学基地现状

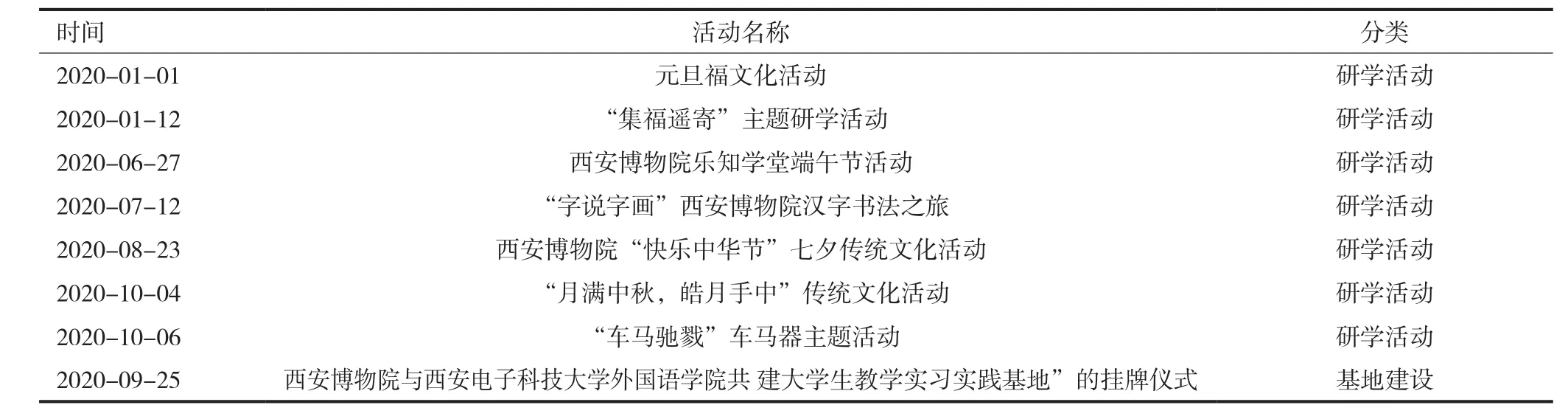

2012年西安博物院建立了“乐知学堂”,并于年底面向公众开放,主要活动范围在博物馆内,已举办了百余次专场活动。本文摘取了 2020 年西安博物院官方网站教育板块的对外展示部分作为提示(见表1)。

表1 西安博物院院活动一览

通过对 2020 年西安博物院乐知学堂举办的研学活动以及基地建设活动的分析,我们可以看出目前西安博物院的研学基地建设主要有以下 4 个明显特点。

1 研学活动内容与博物馆特色结合不紧密

查看研学活动的具体内容后,不难发现,西安博物院的主要研学活动都是以传统的节庆活动为基础,例如元旦、端午、国庆等。在活动过程中,例如“集福遥寄”主题研学活动中,学生们的研学内容主要分为两部分:一是博物馆专业讲解员对展厅文物进行讲解,二是福文化讲座和体验。

展厅文物讲解和互动体验在环节上相分离,没有起到很好的承上启下的作用。主题研学活动中,缺乏对博物馆特色的梳理,活动形式流于概念,未能和其他传统文化景区有所区分。

2 研学活动主要是博物院和学校之间的合作

从上文对博物馆研学概念的定义分析可以看出,西安博物院的研学群体范围较窄,乐知学堂的大部分活动参与对象主要为中小学生群体,主要接待来自全国各地学校的中小学生,乐知学堂主要是和西安市内的大、中小学、幼儿园合作, 创办文化体验教育基地或者实践基地,与各个学校的联系合作较多,目前尚未出现市场化运营的趋势。

3 没有完整的课程体系,活动分散

乐知学堂现阶段的活动以手工制作互动、游戏互动、电子互动等方式为主, 并设置了相关传统文化体验项目。目前没有对外发布完整的研学课程体系,从官网发布的活动内容来看,整体活动较为分散。

4 尚未建立专门的研学团队

目前,西安博物院成立了教育推广部这一部门,但从职责分配来看,这一部门是以整个博物院的讲解工作为主,乐知学堂的工作是其日常工作的一部分,在研学团队这一方面是空缺状态。

五 对策与建议

针对上述问题,西安博物院可从以下几点完善馆内研学基地建设。

一是丰富内部课程内容,改造升级。首先要结合不同年龄段学生的实际需要,最好能够与学校历史、政治授课老师共同制定完成,以学校教学大纲为主线,将博物馆研学课程与学校的课本知识点形成衔接,从而实现博物馆研学的真正效果,发挥博物馆作为学校教育补充的特色。此外,针对不同年级、不同年龄段的学生群体和家庭团体,研学活动的讲解词应与现场活动的内容做相应调整。

二是组建专业的研学建设团队。首先,博物馆应自主培养和研学有关的专业人才,有一定的研学旅行项目设计、组织等能力,也可以与西安市内的院校的旅游管理专业进行合作,把院校的师生作为智囊团,在项目的设计、文创产品的设计、讲解服务上进行广泛的、长期的、深入的合作;其次,目前西安博物院的讲解人员主要是以日常讲解为主, 缺乏专业的研学专业讲解员,博物院应该适当培养出一批优秀的研学专业的讲解人才,来适应研学课程的更新和发展。

三是利用好新媒体营销手段。充分利用新媒体营销手段,运用抖音、微信公众号等进行研学基地的品牌宣传,将基地品牌建设与现代传播手段相结合,加大宣传力度,提高与研学结合的意识。

六 结语

博物馆作为研学旅行开展的重要基地,应该紧跟时代步伐,及时调整方向, 不断地探索博物馆如何开展中小学的研学活动,发挥其重要功能。西安博物院自有的研学基地应该在研学旅行方案的设计上、活动的组织上、活动的保障上、人才的培养上等方面进行进一步的探讨。