吉林省非物质文化遗产分布特征及影响因素分析

2021-12-26周丽君

□文/赵 婧 周丽君

(东北师范大学地理科学学院 吉林·长春)

[提要] 通过Arcgis空间分析技术,运用最邻近距离分析、区位熵分析等方法,结合Excel数据计算,对吉林省380项非遗项目的空间分布特征及影响因素进行分析。从文化区差异、民族聚集和气候水文等三个方面探索影响非物质文化遗产分布的因素,以求为吉林省非遗项目的保护与旅游资源开发提供相关依据。

一、引言

“非物质文化遗产”一词源于日语“无形文化财”的音译。1977年联合国教科文组织在制定《联合国教科文组织第一个中期计划》(1977-1983)时,首次提及“无形文化财”一词。1989年联合国颁布《保护民间创作建议案》和《人类口头及无形文化遗产代表作条例》,更是将无形文化遗产保护作为联合国教科文组织的中心议题,呈现在国际社会面前。之后在2003年10月17日颁布的《保护非物质文化遗产公约》中,联合国教科文组织界定非物质文化遗产为:“所谓非物质文化遗产,是指那些被各地人民群众或者个人视为其文化财富重要组成部分的各种社会活动、讲述艺术、表演艺术、生产生活经验、各种手工艺技能以及在讲述、表演、实施这些技艺与技能的过程中所使用的各种工具、实物、制成品以及相关场所。”而我国在2003年启动中国民族民间文化保护工程时,对“非物质文化遗产”做最初表述时,也沿用了这一定义。为了摸清我国非物质文化遗产的“家底”,文化部于2005年6月部署了全国范围内的非物质文化遗产大普查,国务院先后于2006年、2008年、2011年和2014年公布了四批国家级非物质文化遗产名录。

近年来,我国学者在非遗的保护以及非遗的旅游开发方面做了很多研究,在非遗的空间分布和影响因素的研究上,既有基于国家层面的研究,也有基于省域尺度的研究,主要包括广东省、甘肃省、湖北省、湖南省,辽宁省、山西省、云南省等,而对吉林省非遗的分布特征的数据分析相对较少。本文通过对吉林省非遗项目资料进行整理统计,研究吉林省非遗空间分布特征及影响因素,以求为吉林省非遗项目的保护与旅游资源开发提供相关依据。

二、数据来源与研究方法

(一)数据来源。本文涉及到的国家级非遗项目(包括扩展名录)和省级非遗项目(包括扩展名录)主要来自中华人民共和国中央人民政府官网、吉林省人民政府官网、吉林省非物质文化遗产网等官方网站所发布的非物质文化遗产项目名录。

(二)研究方法

1、最邻近距离分析。最邻近距离分析可以用来研究在地理区域中点事物的分布情况,通过计算每个点与其最邻近点的距离平均值(即da),将其与理论最邻近距离(即de)进行比较,从而来判断吉林省非遗的空间结构形态。公式为:

式中,n是点数,D是研究区域的面积。最邻近点指数R等于实际最邻近距离比理论最邻近距离,即R=da/de,若R=1,区域中点事物分布为随机型;若R>1,点事物分布为均匀型;若R<1,点事物分布则是集聚型。

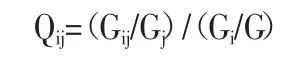

2、区位熵分析。区位熵可以量化反映不同类型的非物质文化遗产的空间分布特征与集聚程度,公式如下:

式中,i表示非遗类型,Qij为j地区i类非遗的区位熵,Gij为j地区i类非遗的得分值,Gj为j地区所有非遗的总得分值,Gi为全省i类非遗的总得分值,G为全省所有非遗总得分值。

三、吉林省非物质文化遗产整体分布特征

(一)吉林省非物质文化遗产类型结构特征

1、级别类型特征。由于非遗项目存在不同地区的重复现象,即不同地区不同单位申报了同一非遗项目。为了保证严谨,本文对于涉及到的吉林省非遗项目进行拆分。将国家级和省级重复的非遗项目,按照最高级别(国家级)进行划分;将不同地区申报的同一非遗项目进行拆分。由此得到了吉林省的国家级和省级非遗项目共计380项。(表1)

由表1可知,吉林省的国家级非遗有45项,占11.84%,省级非遗有335项,占88.16%。与其他省份相比,吉林省非遗的总体数量上偏少,尤其是国家级非遗代表名录的数量就更少,仅为总体的1/10。

将吉林省非遗项目进行行政市域尺度的划分,发现吉林省非遗在不同市(州)的数量分布有着很大差异。(表2)

吉林省共有45项国家级非遗项目,平均每个市5项。其中松原和延边各有11项和18项,占据总量的64.44%;拥有0~5项的有5个市(州),分别是长春5项、吉林4项、通化4项、四平2项、白山1项;白城市和辽源市暂时没有国家级非遗项目。此外,吉林省的省级非遗项目在各州市的数量分布差异也很大。全省共335项省级非遗项目,其中延边朝鲜族自治州和松原市的非遗项目最多,分别为64项和62项,其次是吉林市、长春市、通化市,分别有56项、47项、42项;辽源市和四平市则较少,仅有14项和10项。

综合来看,延边朝鲜族自治州和松原市的非遗数量在吉林省位居前茅,四平市、白山市和辽源市则相对落后。

2、种类特征。在借鉴联合国教科文组织非物质文化遗产分类方法的基础上,并结合各级政府和单位申报的国家级非遗项目,我国将非物质文化遗产分为民间文学,传统美术,传统音乐,传统舞蹈,曲艺,传统体育、游艺与杂技,传统戏剧,传统技艺,民俗,传统医药等十类。

从非遗类型分布来看,吉林省目前拥有传统戏曲5项,曲艺16项,民间文学24项,传统医药25项,传统音乐27项,传统体育、游艺与杂技28项,传统舞蹈31项,民俗45项,传统美术65项,传统技艺114项,共计380项。(表3)

表1 吉林省不同级别非物质文化遗产的数量特征一览表

表2 吉林省非物质文化遗产行政市域分布情况一览表

表3 吉林省非物质文化遗产各类型数量一览表

表4 吉林省非物质文化遗产的区位熵一览表

通过表3可以看到,吉林省的非遗种类比较齐全,十大类别均有分布,但分布不均衡,各类型数量差距明显。从整体来看,吉林省非遗的类型结构按照各个类型所占的百分比划分可以分为四个阶梯:第一阶梯为传统技艺类,数量最多,共114项,占比30%;第二阶梯是传统美术和民俗两大项,分别占比17.11%和11.84%;第三阶梯为传统舞蹈,传统体育、游艺与杂技,传统音乐,传统医药和民间文学五大类,分别占8.16%、7.37%、7.11%、6.58%、6.32%,都在6%~8%左右;第四阶梯为曲艺和传统戏剧,占比仅为4.21%和1.32%,合计占比5.53%。四个阶梯差距明显,第一阶梯和第四阶梯项目类型少,仅有三个大类;包含类型最多的是第三阶梯,涵盖共五类。

不同级别的非遗项目的类型分布也有显著差异。从国家级非遗出发,吉林省的国家级非遗项目共有45项,民俗和传统音乐类数目最多,分别为10项和9项;曲艺,传统舞蹈,传统体育、游艺与杂技和传统技艺数量中等,分别为6项、5项、4项、4项;传统美术、传统医药和民间文学均为2项;传统戏剧仅为1项。对比来说,传统技艺在总体中数量最多,但在国家级非遗数量中仅处于中等水平,而民俗、传统音乐两类在总体类型结构处于第二、第三阶梯,但在国家级非遗项目中却位于前列,其类型分布有很大不同。从省级非遗出发,吉林省的省级非遗项目共有335项,其结构分布与整体结构分布大致相似,仅在民间文学、传统医药、传统音乐三项上有细微差异。(图1)

(二)吉林省非物质文化遗产空间分布特征

1、最邻近距离分析。利用ArcGis中的平均最近邻工具对吉林省380项非物质文化遗产空间分布进行运算,结果如下:实际最邻近距离为1408.648957,理论最邻近距离为12712.757960,最邻近指数R=0.110806<1,这表明吉林省非物质文化遗产的空间分布形态为集聚分布。

图1 吉林省非物质文化遗产类型结构特征图

2、区位熵分析。以吉林省9个市(州)来当作本文的分析目标,将国家级的非物质文化遗产赋2分,省或州级的赋1分,根据上文所给出的公式,计算出了吉林省9个市(州)不同种类非物质文化遗产的详细分值,见表4。(表4)

根据计算结果可以看出,民间文学、传统音乐、传统技艺和民俗的区位熵在各个城市间的差异不是特别显著,也就是说,从全省来看,四个项目的分布较为均衡,各个市(州)均有自己的发展。传统美术,传统舞蹈,曲艺,传统体育、游艺与杂技,传统戏剧和传统医药类的非遗项目区位熵差异相对较大,最小值为0,最大值分别为3.75、2.36、2.76、2.85、2.49、3.04,也就是说有对于此类型非遗有具有明显优势的市(州)。传统美术类集中于白城市,其次为辽源市,传统舞蹈集中于延边州,曲艺和传统体育、游艺与杂技类集中于四平市,传统戏剧、传统医药集中于长春市。

(三)吉林省非物质文化遗产民族分布特征。吉林省是一个多民族省份,境内少数民族人口约占全省总人口的10%以上。吉林省省级以上非遗项目的民族分布情况及少数民族不同类别非遗的分布统计见表 5。(表 5)

从总体上看,汉族非遗项目有181项,约占总数的47.63%;少数民族非遗项目共有199项,约占总数的52.37%。其中,朝鲜族的非遗项目数量最多,有70项,约占总数的18.42%;其次是满族的非遗项目,共有69项,约占总数的18.16%;蒙古族和回族的非遗项目各有58项和2项,分别占总数的15.26%和0.53%。可以看出,少数民族的非遗项目在吉林省占据了很大的分量,吉林省非遗项目多受民族影响。

分开来看,汉族非遗以传统技艺和传统美术最为突出,两者合占汉族非遗项目数量的60%以上;朝鲜族非遗以传统舞蹈类数量最多,无论是朝鲜族鹤舞还是朝鲜族长鼓舞、象帽舞,都具有其鲜明的民族特色,这与朝鲜族能歌善舞的民族特点是分不开的;满族非遗以传统美术、传统技艺类数量居多;蒙古族非遗项目中缺少传统戏剧类非遗项目,9类项目中又以传统技艺和民俗类最为丰富,分别为12项和11项,体现了蒙古族粗犷豪放的民族特色。

四、吉林省非物质文化遗产分布影响因素分析

(一)文化区影响。吉林省是一个边疆型省份,它的文化是在少数民族政权更替中不断发展形成的,在这个漫长的过程中,逐渐形成了草原游牧文化、旱田耕作文化、水田耕作文化、森林渔猎文化等。各种文化在发展过程中不断融合,又保持了自己文化的特点,在不同地区呈现了不同的文化特征。东部地区形成了以延边朝鲜族自治州为代表的稻作文化区,中部地区形成了以长春市为代表的农耕文化区,西部地区形成了以松原市为代表的游牧文化区。生产文化的不同造就了文化区内不同的精神文化,并在非物质文化遗产的类型特点中有所体现。东部地区非遗的传统舞蹈类集聚明显,西部地区非遗的传统音乐类独具特色,而中部地区非遗则以传统医药、传统戏剧类居多。因此,文化区的差异对吉林省非遗的分布有很大影响。

(二)民族因素。民族性是非物质文化遗产的基本特征之一。吉林省是一个多民族省份,主要有满族、蒙古族、朝鲜族、回族和锡伯族等民族,有延边朝鲜族自治州、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长白朝鲜族自治县、伊通满族自治县四个自治州(县),省内少数民族也大多居住在这些自治州县内。民族的聚集使得这些区域的非遗数量众多。从数量来看,吉林省内的非遗项目约有一半是少数民族非遗项目,而从空间分布来看,吉林省非遗项目的密集区也多为少数民族聚集地区。可以说,民族的聚集使得民族文化得以保存与传承,民族文化又影响着人们的生产生活,而非物质文化遗产就孕育在这些朴素的社会生产活动当中。因此,吉林省非遗的空间分布与民族分布紧密相关。

(三)地形气候因素。一般来说,自然地理条件对于文化的孕育和发展有着重要的影响,不同的地形地貌、气候水文等条件,往往会孕育出不同的文化,进而深刻影响着非物质文化遗产的形成与发展。吉林省地貌形态差异明显。从地形来看,吉林省分为东部山地区、中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区,整体东南高、西北低,由东南向西北倾斜;不仅如此,吉林省各地区的气候差异也较为明显,属于温带大陆性季风气候,从东南向西北由湿润气候过渡到半湿润气候再到半干旱气候。地形与气候共同作用影响,由此产生了耕种、渔猎、放牧等多种生产生活方式。

而河流水文主要是通过影响聚落的形成来影响非遗的产生与分布。水对于人类早期聚落的形成至关重要,聚落多“邻水而建”,这就使得根源于人类日常生产生活的非遗体现出明显的亲水性。

可以说,人文地理环境和自然地理环境共同孕育了吉林省复杂多样的文化,进而在各自基础上产生了种类丰富的非物质文化遗产。

五、结论及讨论

本文通过采用ArcGIS软件和Excel数据分析方法,分析了吉林省不同级别、不同类型、不同民族的非物质文化遗产的分布情况,得出如下结论:第一,吉林省非遗项目总体数量上偏少,国家级非物质文化遗产相对其他省市数量更少;吉林省非物质文化遗产呈现出明显的集聚型特征,且非遗项目在各州市的数量分布差异较大。第二,在非遗类型结构上来看,吉林省的非遗项目在十大类之间的分布是不均衡的,且呈现集聚阶梯性特征,具体表现为:以传统技艺为主,传统美术、民俗次之,传统舞蹈,传统体育、游艺与杂技,传统音乐,传统医药,民间文学较少,曲艺和传统戏剧项目稀缺的结构特征。第三,从不同类型非遗项目的分布来看,传统美术类集中于白城市,其次为辽源市,传统舞蹈集中于延边州,曲艺和传统体育、游艺与杂技类集中于四平市,传统戏剧、传统医药集中于长春市,民间文学、传统音乐、传统技艺和民俗四类非遗项目分布则较为均衡。第四,少数民族的非遗项目在吉林省占据了很大的比例,且不同民族的非遗项目类型偏重不同。第五,吉林市非物质文化遗产分布受文化区差异、民族聚集和气候水文等多种方面影响。

表5 吉林省少数民族不同类别非遗的分布情况一览表

非物质文化遗产有着重要的历史、文化和经济价值,本文以吉林省非物质文化遗产项目作为研究对象,分析了吉林省非物质文化遗产的空间分布情况,但研究仍存在着不足。本文仅对吉林省的空间分布进行了部分分析,没有对时间方面进行研究,并且缺少与旅游等之间的联系,因此未来可以从这方面进行研究,使研究更加丰富饱满。