论具体行政行为的撤销期间及其适用规则

2021-12-24张航

摘要:我国对具体行政行为撤销一直坚持“有错必纠”的原则,但时间限度不确定的行政撤销与具体行政行为的实质确定力规则相抵牾。因此,行政机关应当从“有错必纠”走向“依法纠错”,依照撤销期间规则行使行政撤销权。撤销期间以法的安定性利益为制度基础,同时具有保护相对人信赖利益的价值,并发挥着控制行政撤销权和提升行政执法效率的功能。我国行政撤销期间应当分别构设为期2年的通常期间和20年的最长期间,任一期间经过都会使行政撤销权消灭,最终使相对人既得利益得以正当化。具体而言,通常期间自行政机关知道或应当知道撤销事由之日起算,当撤销相对人不存在值得保护的信赖利益时不予适用;最长期间自可撤销行政行为作出之日起算,为了维护法的安定性利益而适用于所有情形。但是,行政机关自始未能发现可撤销事由而在最长期间经过后,特殊情形下为了维护重大公共利益,应当允许行政机关采取必要的撤销或废止等干预措施。

关键词:具体行政行为;有错必纠;行政撤销;撤销期间

中图分类号:DF31文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2021.06.07

一、问题的提出

“有错必纠”是我们党政法工作的一贯的方针政策。①为了在行政执法领域中将这种实事求是的科学态度彻底贯彻,公法规范中存在不少“有错必纠”的原则性规定。譬如,《宪法》第108规定:“县级以上的地方各级人民政府领导所属各工作部门和下级人民政府的工作,有权改变或者撤销所属各工作部门和下级人民政府的不适当的决定”;《行政复议法》第4条规定:“行政复议机关履行行政复议职责,应当遵循合法、公正、公开、及时、便民的原则,坚持有错必纠,保障法律、法规的正确实施”;《行政处罚法》第54条第2款规定:“行政机关应当认真审查,发现行政处罚有错误的,应当主动改正”;《邮政行政执法监督办法》第3条、《国土资源信访规定》第3条、《交通行政许可监督检查及责任追究规定》第3条、《公安机关人民警察执法过错责任追究规定》第3条等近200部法律法规、部门规章将“有错必纠”直接规定为行政执法的基本原则。 “有错必纠”确实有助于贯彻依法行政、保持法的纯洁性,维护政府的公信力,所以最高人民法院也在裁判中将其视为一项执法原则加以重申:“行政机关依法纠错不仅在法理上成立,事实上也是行政管理和服務实践中长期存在的合理作法。”最高人民法院(2016)最高法行申字第2251号《行政裁定书》。 因此,对具体行政行为的撤销权又被称为“纠错权”,即“行政机关对自己或下级行政机关的违法或不当行政行为的纠错权”。谭剑:《行政行为的撤销研究》,武汉大学出版社2012年版,第40页。 但是,不能片面理解“有错必纠”原则。任何时候无条件地追求“有错必纠”带有浓厚的理想主义色彩,与具体行政行为的确定力理论存在某种冲突。因为,具体行政行为一旦产生实质确定力后,其撤销必然受到一定的期间规则限制。

最高人民法院在新近的一份《行政判决书》中指出:“坚持依法行政和有错必纠是法治的基本要求,但法治并不要求硬性地、概无例外地撤销存续已久的、存在瑕疵甚至是违法情形的行政行为,而是要求根据不同情况作出不同处理。”最高人民法院(2018)最高法行再字第6号《行政判决书》。 特别是对于授益行政行为的撤销,更应考虑到相对人日渐累积的信赖利益。事实上,我国2003年《行政许可法(草案送审稿)》第82条第3款就曾为行政许可行为创设为期1年撤销期间,但该条最终未能保留。刘太刚:《行政许可法注评》,中国社会出版社2003年版,第167页。 然而,立法机构在之后编纂的法条释义中重申撤销期间制度理念:“行政许可……应当在知道撤销情形之后一定的期限内撤销行政许可,超过了这一期间就不应当再予撤销。”全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会:《中华人民共和国行政许可法释义》,法律出版社2003年版,第236页。

相形之下,具体行政行为受到撤销期间的限制已经成为域外国家或地区的立法共识。英美法系理论上认为:“政府职权撤销意味着对可撤销行政行为和社会秩序的挑战……因此必须在特定时间限制内为之,超过该期限便不得改变。”Stefan & Elena Emilia,Revocation of Administrative Acts - Theoretical and Practical Considerations,18 Lex ET Scientia International Journal 121,123 (2011). 因此,欧盟法上便规定了一般违法行政行为的撤销必须在“合理期限”(Reasonable Period)内作出。T.C.Hartley,The Foundation of European Community Law:an introduction to the constitutional and administrative law of the European Community,Oxford University Press,2003,p.439-441. 大陆法系则直接立法,譬如德国《联邦行政程序法》第48条第4项规定了1年撤销期间;葡萄牙《行政程序法》第141条规定只能在法定起诉期限或法院裁判前撤销行政行为。应松年:《外国行政程序法汇编》,中国法制出版社2004年版,第101、366、第636页。 有鉴于此,王万华教授曾试图在其主持的“行政程序法(试拟稿)”中填补撤销期间的制度空白:“前款规定的撤销权应当自撤销机关知道存在撤销原因时起二年内作出。”王万华:《中国行政程序法典试拟稿及立法理由》,中国法制出版社2010年版,第382页。 谭剑教授也主张应当借鉴前述国家或地区的做法,对具体行政行为的撤销期间作出明确规定:“如果行政机关在一定期限内不行使撤销权,也会产生公权力失效的法律后果,即行政机关的撤销权随着时间的推移而‘效力递减并最终消灭。”谭剑:《行政行为的撤销研究》,武汉大学出版社2012年版,第134页。 不过,虽然少数学者指明了行政撤销期间的制度重要性和立法必要性王青斌:《行政撤销权的理论证成及其法律规制》,载《法学》2021年第10期,第46-47页;刘国:《职权撤销违法行政行为的时间限制及制度构建》,载《政治与法律》2020年第9期,第76-80页。 ,但鲜有研究深入剖析具体行政行为的撤销期间之“时间哲学”、制度构造及其适用规则。因此,本文试图对相关理论研究进行深入研究,并基于本土化实践提出撤销期间的制度构想和适用规则,以期建立起行政机关“有错必纠”的期间法治界限。

二、具體行政行为撤销期间的理论证立

时间作为法律中的权利要件、程序内容以及责任形式等普遍性要素,推动着法律规范从传统到现代、习惯到理性、观念到制度的转型。至于为何要以及如何将时间要素纳入行政撤销权的成立要件、行使程序以及责任形式中来,可以从以下四个方面证立。

(一)撤销期间的控权功能

由于与依法行政相抵牾,可撤销行政行为面临着被撤销(而非废止)的危险,所以行政撤销权实则为行政机关提供了一个恢复依法行政的机会。不过,法律并不强行要求撤销所有违法行政行为,而是规定出现“可以撤销”《行政许可法》第69条第1款。 的法定情形后交由行政机关决定裁量。具备决定撤销与否的权力使行政机关处于绝对支配性地位:一方面,行使撤销权意味着相对人所受利益将被单方收回或直接处分;另一方面,行政机关不行使并不表明永远不再行使,随时可供行使的撤销权意味着随时都可以收回或处分相对人利益。但是,行政撤销权本身存在滥用的可能。

试举例说明:海南省定安县人民政府1994年为抵销债务向城东公司颁发《建设用地规划许可证》(第14号),1996年又颁发《国有土地使用证》(第6号);2001年该县人民政府发布公告称“拟无偿收回城东公司第6号国土证项下的土地使用权”;2007年又将城东公司受让的土地调整为行政办公用地,并以“当初未填写土地用途”为由决定撤销第14号许可证。该案诉至当地人民法院,经再审后最高人民法院认为,“未填写土地用途并非城东公司原因所致,本可以补正方式解决”,该县人民政府为了按原登记成本价收回甚至无偿收回土地,决定撤销许可证“属于滥用行政职权,依法应予撤销”。最高人民法院(2017)行提字第26号《行政判决书》。 该案中行政机关时隔多年才发现了“当初未填写土地用途”,便以此类不可归责于当事人的违法性事由为理由,利用其在“可以撤销”场景中占据的优势地位行使撤销权。事实上,原本可以选择补正方式解决问题,但行政机关却行使撤销权,最终被最高人民法院认定为“滥用行政职权”。

因此,为了限制行政撤销权,必须引入期间制度的工具理性,在时间维度上塑造有限的行政撤销权。首先,撤销期间应当作为撤销权的成立要件。一方面,撤销期间的时间性能够在经验上证立权力的存在,防止“自我纠错”的行政撤销权陷入“不证自明”或“作出权的隐含性授权”胡建淼:《行政法学》,法律出版社2015年版,第154页。 等泛化解释;另一方面,撤销期间的制度性能够在规范上限定权力的存续,避免行政撤销权因时间变化脱逸于法律控制之外。其次,撤销期间应当作为权力行使的程序规则。撤销期间内含时间上的先后秩序,能够对行政撤销权的行使规则进行数字化、精确化限定,满足程序上的形式功能需求。所以,设立撤销期间有助于化解行政撤销权在实践运行中的模糊与分歧。最后,撤销期间应当作为行政机关的责任负担。行政相对人对于具体行政行为能够提起复议或诉讼的,经过法定复议期间或起诉期限后便不容争议;同样,行政机关对于可撤销行政行为能够撤销而长期不撤销,经过法定撤销期间之后同样不应再撤销,以此作为行政机关长期怠于“自我纠错”的手段。因为,时间“足以成为具有普遍性的法律责任载体”高一飞:《时间的“形而下”之维:论现代法律中的时间要素》,载《交大法学》2021年第3期,第66页。 ,在主客观维度上对权利与权力的负担应当是均衡的。不仅如此,“既然形成权(撤销权)相对人必须接受他人行使形成权(撤销权)的事实,那么不应该再让他面临不确定的状态了”[德]迪特尔·梅迪库斯:《德国民法总论》,邵建东译,法律出版社2001年版,第79页。 ,所以理应设置撤销期间来矫正双方的责任失衡。

(二)撤销期间的效率价值

理论上说,可撤销行政行为存在两种可能的效力状态——“待定的有效”与“待定的无效”。耿林:《强制规范与合同效力》,中国民主法制出版社2009年版,第329页。 但是,撤销决定长期悬而不决意味着可撤销行政行为的效力状态持续“待定”。譬如,当行政机关发现某一结婚登记的行政确认行为、商事登记的行政许可行为或失业救济的行政给付行为存在违法性瑕疵后,不论是否决定撤销都应当尽快作出定性,否则将会在无限延续中给各方带来不确定、不便利和不利益因素。不仅如此,可撤销行政行为在被撤销前仍然具备“事实构成的效力”,即“一切国家机关都必须遵守(有法律效力的)行政行为,并且把给定的事实构成作为其决定的根据”。[德]埃贝哈德·施密特·阿斯曼等:《德国行政法读本》,于安译,高等教育出版社2006年版,第220-221页。 所以,针对某一具体行政行为的撤销权一旦进入“自我睡眠状态”,必然牵连后续关联性行为接连进入“待定”状态,这将使整个行政管理活动陷入停滞。

试举例说明:2007年唐治川与周丽在重庆市梁平县明达镇人民政府进行了结婚登记(渝梁明字〔2007〕第142、143号);2009年周丽携两本结婚证离家出走、下落不明;2013年经县公安局查询,周丽结婚时提供的身份信息系伪造,无法核实周丽真实身份。唐治川在2013年和2015年两次向人民法院起诉,人民法院则先后以超过起诉期限为由驳回起诉和以被告不明确为由不予受理。2015年唐治川向县民政局申请撤销原婚姻登记,后未予处理答复。唐治川再次以县民政局不履行法定撤销职责、严重影响其婚姻自由为由再次诉至人民法院,人民法院指出,“本着严格执法、有错必纠的原则,行政机关在执行行政事务的过程中,发现确实存在错误的,应当及时予以纠正”,最终判决由县民政局限期20日撤销原婚姻登记。重庆市梁平县人民政府(2015)梁法行初字第00052号《行政判决书》;重庆市中级人民法院(2015)渝二中法行终字第283号《行政判决书》。 本案中,“被告在收到申请后不予处理答复”“原告穷尽救济途径依然无法与周丽解除婚姻关系,其合法实体权益——结婚权利——因此而遭受侵害”,以至于“当事人诸如财产共有权、继承权、被抚养权等婚姻权利”一并受到影响,而且“婚姻登记制度所应有的严肃性与公信力被弃置”吴美来、詹亮:《用虚假身份登记结婚后下落不明的行政诉讼救济》,载《人民司法(案例)》2016年第11期,第99页。 。实际上,行政机关在发现原具体行政行为作出时所依据的事实证据达到伪造的程度时,应当根据高效便民原则尽快予以撤销。

限制撤銷权的必要性在于:一方面,作出原行为的原行政机关的撤销权应当受到撤销期间限制。《关于适用〈行政诉讼法〉的解释》第47条规定,“对行政机关不履行法定职责提起诉讼的,应当在行政机关履行法定职责期限届满之日起六个月内提出”。所以,必须为原行政机关的法定撤销职责设置撤销期间,从而与诉讼法上的起诉期限保持配套衔接。另一方面,复议机关的复议撤销职权同样应当受到撤销期间限制。在“刘远诉成武县人民政府行政复议决定案”中,2017年成武县人民政府经刘兆亭申请复议后,决定撤销成武县房地产管理局于1998年向刘远颁发的房屋所有权证,后该案经最高人民法院再审认为,刘兆亭的复议申请“明显已超二年的申请期限,成武县人民政府受理刘兆亭的行政复议申请不符合法律规定”,故依法判决撤销复议撤销决定。最高人民法院(2018)最高法行申字第8562号《行政裁定书》。 可见,复议机关的撤销职权事实上受限于法定复议期间的限制,这反映了撤销期间缺位与法定复议期间存在制度脱节问题。

实际上,“撤销和废止不仅针对行政行为,而且其自身也是行政行为”[德]毛雷尔:《行政法学总论》,高家伟译,法律出版社2000年版,第275页。 ,所以行政撤销应当如同其他行政行为一样接受期间的限制。譬如,《行政处罚法》第36条规定,行政机关作出行政处罚行为受到2年处罚时效的限制;《税收征收管理法》第52条规定,税务机关作出税收追征行为受到3年追征期间的限制;等等。 对行政撤销的调查、决定过程加以期间限定确实有助于催促行政机关迅速反应、积极调查并作出决定,这是对行政法上的效能原则的贯彻。Aurelian Portuese,The Principle of Subsidiarity as a Principle of Economic Efficiency, 17 Columbia Journal of European Law 231,234 (2011). 这一决定过程可以分为两种情形:一是在具体行政行为达到“应当撤销”程度时,撤销期间为行政机关增赋一种权力行使的主观紧迫感,在事实上起到催促其作出撤销决定的作用,从而加速依法行政的恢复效率;二是在具体行政行为尚未达到“应当撤销”程度时,撤销期间规定了行政机关在调查、决定过程中的投入上限,以特定期限作为时间门槛来将各种证据灭失、调查困难的陈年旧案直接封存。此时,“即将期间的经过本身作为一种证据使用,反而较为合理妥当”信春鹰、廖增昀:《民法总论》,中国广播电视出版社1993年版,第127页。 ,这对于行政效率的提升无疑大有裨益。在“益门教堂诉宝鸡市人民政府案”中,因1992年宝鸡市渭南区人民政府将1.8亩争议土地确权给益门教堂,后经宝鸡市人民政府对宝鸡职业技术学院的申请复议后撤销原土地确权决定,于2011年将争议土地使用权划拨给宝鸡职业技术学校。该案经宝鸡市中级人民法院审理后以从实际出发、尊重历史,时过境迁、证据不足为由,判决撤销被诉撤销决定。参见陕西省宝鸡市中级人民法(2011)宝行中法行初字第002号《行政判决书》。

(三)撤销期间维护法秩序的安定性

既然存在违法性瑕疵的行政行为存续已久,并已经高度融入社会生活,再行撤销必然对法秩序的安定性造成冲击。所以,可撤销行政行为在经过撤销期间之后“视为瑕疵得到了自然补正”“而将原瑕疵行为视为合法行为,允许其继续存在,则体现的是实质法治主义的法治观”。张峰振:《行政行为瑕疵的自然补正》,载《法学评论》2016年第4期,第48页。 在公法学视野中,“一个法律秩序的存在较之于法律秩序的公正更为重要”[德]拉德布鲁赫:《法学导论》,米健译,法律出版社2012年版,第26页。 ,所以行政法上的处罚时效和刑法上的追诉时效制度正是基于此理,最终更为明智地选择维护法秩序的安定性利益。

试举例说明:1994年,陈颖在报考中山大学时对一份复印件进行了涂改,但在考试通过后入学时向学校提交了真实原件。不过,中山大学并未按照《普通高等学校学生管理规定》(1990)第6条进行材料复查,后陈颖获得毕业证书和学位证书。2005年,中山大学以陈颖不符合报考条件为由对其开除学籍、宣布毕业证书无效,并撤销硕士学位。该案诉至人民法院,二审判决认为:“被上诉人(中山大学)在法定复查期限过后准予上诉人注册并允许其参加学校学习、完成学业,应当视为对上诉人(陈颖)取得学籍的认可”,“在上诉人违法行为已发生11年、上诉人离开学校6年后,被上诉人再以办学自主权为由追究责任,无论从公平合理角度,还是从维护社会秩序稳定方面考虑,都是不合适的。”广东省广州市中级人民法院(2006)穗中法行终字第442号《行政判决书》。 对此,湛中乐教授认为,基于实定法中诸多行政权力期间或时效规定所体现的法的安定性原则,“行政机关的撤销权也必须遵守法定的时限要求。否则,如果一味听任行政机关随时行使撤销权,那么既存的社会关系、社会秩序都将陷入不稳定的状态。”湛中乐:《论对学位撤销权的法律规制——陈颖诉中山大学案的分析与思考》,载《中国教育法制评论》2011年第9辑,第233页。

申言之,可撤销行政行为在被撤销前仍然具有“事实构成的效力”,而这种“事实效力”将会在时间流逝中高度融入社会生活,这会将撤销问题推入一个“牵一发而动全身”的两难困境。实际上,在对具体行政行为违法性瑕疵查证属实后,决定撤销与否的关键问题是既定法秩序是否达到必须变更的程度。行政机关在决定是否撤销时,撤销期间便会限制撤销权对“原秩序”的塑造力,从而兼顾法秩序的安定性。具言之,撤销期间开始起算后,“原秩序”的安定性利益会随着时间的推移不断累积,以至于建立“新秩序”的必要性逐步降低,而撤销期间的终点标志着建立“新秩序”的必要性已经降低到了临界点。此时,撤销期间经过直接取消行政撤销权的塑造力赋予,不再允许新旧秩序的更替变动,最终使“原秩序”的安定性得到维护。

(四)撤销期间保护相对人信赖利益

域外行政法理论认为,法的安定性原则主要是客观化标准的法律原则,而信赖保护主要在个案起到保护个体的效果,从而在公法上被视为公民的主观公权利,这被视为撤销期间的制度根据。Jurgen Schwarze,European Administrative Law,Sweet&Maxwell,1992,p.946-948;赵宏:《主观公权利、行政诉权与保护规范理论——基于实体法的思考》,载《行政法学研究》2020年第2期,第30页。如前所述,为了使行政机关恢复依法行政,单纯强调“有错必纠”容易对具体行政行为的效力产生负面影响。相较而言,信赖利益保护则比较关注现实,充分尊重相对人既得利益的维护,并有助于保障行政行为效力的稳定和提升政府公信力。所以,有学者主张在撤销场景中应当采取以信赖保护限制、补充依法行政作为基本立场。杨海坤、章志远:《中国行政法基本理论研究》,北京大学出版社2004年版,第226页。 日本南博方教授就指出:“撤销权者相当长时期不行使撤销权,其结果使得相对方产生信赖,以为其不再会被撤销,相对方基于该信赖而采取了某种准备活动或者行为的情况下,依所谓失效(失权)的法理,不得再行使撤销权。”[日]南博方:《行政法》,杨建顺译,中国人民大学出版社2009年版,第61页。

试举例说明:2003年,马永忠通过竞拍承包方式获得宁夏回族自治区中卫县人民政府颁发的草原使用权证。2013年,中卫市人民政府(2003年12月撤县设市)依据《宁夏回族自治区人民政府关于完善草原承包经营责任制的通知》(宁政发〔2002〕57号)《中卫县人民政府关于完善草原承包经营责任制的通知》(卫政发〔2002〕127号)等文件认为,对取得草原承包经营权的承包户颁发的是草原承包使用证而不是草原使用权证,故撤销原颁证行为。该案经一审、二审和再审后,法院认为中卫市人民政府作出的撤销决定所依据的是2002年的规范性文件,故中卫市人民政府在10年前就知道或应当知道该颁证行为存在违法性瑕疵,而今只撤销草原使用权证而不换发草原承包使用证,违背了信赖利益保护原则,故判决撤销被诉撤证的决定。宁夏回族自治区中卫市中级人民法院(2016)宁05行初字第1号《行政判决书》;宁夏回族自治区高级人民法院(2016)宁行终字第364号《行政判决书》;最高人民法院(2017)最高法行申字第3768号《行政裁定书》。虽然前述具体行政行为存在违法性瑕疵,但当事人近10年的生产经营活动都在围绕草原使用权证而展开规划。所以,当撤销期间制度缺位时,相对人对具体行政行为的合理信赖陷入危机,这令当事人对既得利益、当前生活及未来规划都陷入相当被动的状态。在“费天胜诉来凤县人民政府撤销行政许可纠纷案”中,终审人民法院就指出:“虽然有错必纠原则亦为一项重要法律原则,但对具有授益性的行政许可而言,信赖保护原则在一定程度上应优于有错必纠原则。”湖北省高级人民法院(2020)鄂行终字第474号《行政判决书》。

信赖利益保护不仅是具体撤销场景中的裁量因素,同样也是撤销期间制度的重要基础。一方面,善意的相对人对行政行为的合法性具有合理期待。撤销事由的发现证实了双方都曾产生违法性认识错误,但善意的相对人不具有非难可能性,而且对其所受利益的合法性信赖值得保护。撤销期间经过即告撤销权消灭,相对人所受利益得到制度性保障。另一方面,相对人因行政机关长期不行使撤销权而产生其不再行使撤销权的合理信赖值得保护。行政机关发现可撤销事由后能够撤销而长期不撤销,必然给人造成一种不再行使撤销权的印象。按照经验法则,这种消极不作为对于相对人所受利益亦是一种正当化的默许和承认,而不作为从另一角度来说也是一种授益,这实际上也可能成为一种信赖。王贵松:《行政信赖保护论》,山东人民出版社2007年版,第123页。 因此,撤销期间催促行政机关早日撤销,能够有效防止相对人的信赖利益无限扩大;反之,撤销期间届满使撤销权消灭,代表了对相对人所受利益的承认。

三、具体行政行为撤销期间的制度构造

有学者主张具体行政行为的撤销期间在类型上应当为除斥期间:“为避免违法授益处分之相对人的法律地位,长期处于不安的状态,确有设除斥期间的必要,以限制行政机关的撤销权。”许宗力:《行政处分》,載翁岳生:《行政法(上)》,中国法制出版社2009年版,第693页。 但是,为什么一定要选择除斥期间而不是别的期间类型?在确定期间类型后如何展开本土化的撤销期间制度构设?期间经过将会产生何种法律效果?在此有必要展开讨论。

(一)期间类型的比较选择

为了控制民事撤销权嬗变为“永恒权利”,民法设定了除斥期间作为权利存续的预定期间,“谓因其期间之经过,当然其权利消灭之期间”。史尚宽:《民法总论》,中国政法大学出版社2000年版,第626页。而且,在民事撤销之诉中,除斥期间尚未经过是民事撤销诉权行使的必要条件。在行政撤销之诉中,起诉期限被认为是“借鉴民事诉讼中形成之诉对应除斥期间的制度安排”,即“对某项行政决定提起撤销诉讼的法定期间也应当是除斥期间”。林俊盛:《论行政诉讼起诉期限的适用范围——以行政诉讼类型化为视角》,载《甘肃行政学院学报》2012年第6期,第109页;范伟:《行政诉讼起诉期限功能定位之反思与修正》,载《行政法学研究》2021年第2期,第131页。 不过,不同于起诉期限的“他律性”,实体法上的撤销期间具有“自律性”。除了除斥期间以外,公法上尚且存在消灭时效和权力失效期间,而撤销期间到底应当选择哪种类型成为后文进一步讨论的逻辑起点。

首先,撤销期间不能是消灭时效。一般来说,公法上的消灭时效主要限制权力(利)行使行为,可能因权力(利)行使障碍发生中断、中止或延长,而且在期间经过后仅能使权力(利)减损,即相对人获得抗辩权。吴庚:《行政法之理论与实用》(增订八版),中国人民大学出版社2005年版,第108页。 对于一次行使即可达到目的的行政撤销权来说,消灭时效并不可能起到实质性的限制作用。相较而言,除斥期间限制的是权力(利)存在本身,通常以单纯的时间流逝作为计算标准,期间经过后直接使权力(利)消灭。表面上看,相对人主张抗辩权似乎也能消解行政撤销权的行使路径,但这实际上与除斥期间对权力的存在性限制存在本质区别。具体而言,消灭时效限制权力的行使行为主要是“量”的层面,其目的在于保护相对人,在消灭时效经过后由相对人选择主张抗辩权或抛弃期间利益。但是,除斥期间限制权力的存在本身主要是“质”的限制,其目的不仅在于保护相对人,而且还兼顾相关人以及法的安定性秩序,所以在除斥期间经过后行政撤销权终局地消灭,不存在可供抛弃的利益。

其次,撤销期间不能是权力失效期间。如前引文,南博方教授就根据权力失效的法理来主张行政机关在相当长时期内不行使撤销权后便不得再行使撤销权。我国也有学者主张,对行政撤销的期间限制应当引入权力失效制度。谭剑:《行政行为的撤销研究》,武汉大学出版社2012年版,第130页。 但是,权力失效期间本身是为了克服消灭时效过长或除斥期间缺位而创立的,而难以制度化的权力失效期间并不明确权力的开始或结束,必须结合诚实信用原则和禁止权力滥用原则展开个案判断。所以,在“自律性”的职权撤销期间规则中夹杂太多不确定性的因素,必然会增加该制度被滥用的风险。不过,当前尚未对具体行政行为的撤销期间明确立法时,行政机关或人民法院可以援引权力失效的法理来否定撤销权行使的正当性。Cohen & Robert L.,Administrative Proceedings: Are They Subject to a General Statute of Limitations,39 New York State Bar Journal 214,214-218 (1967). 而且,在未来撤销期间立法后,“权力失效期间”仍然可以补充适用。譬如,在法定撤销期间届满前,行政机关明知可撤销而不撤销,还作出与撤销意思相反的追认行为,“权力失效期间”便可提前使撤销权“失效”。

最后,除斥期间应当是限制行政撤销权的唯一期间制度选择。比较而言,不同类型的期间制度因不同的制度装置构成而拥有不同的限制强度。由于任何期间的“开始”都规定了权力(利)的诞生,这当然不能构成对权力(利)的限制。因此,上述三类期间不会因此而有所差异。但是,只有除斥期间规定的“结束”才宣告了权力(利)的终结,而只有令撤销权终局性消灭才能终结其形成塑造力,进而真正维护既存法律关系的稳定性。而且,除斥期间并不考虑权力(利)行使障碍,即单纯以时间流逝作为计算标准,在期间届满后即产生撤销权消灭的最强限制效果。当然,正是由于行政撤销包含较多的公共利益,所以这种期间制度的刚性干预具备了正当性与合理性。

(二)撤销期间的制度构成

由于撤销期间是行政撤销权的存续期间,所以从时间维度上来说,撤销期间越短,撤销概率越小,越有助于可撤销行政行为的效力延续;相反,撤销期间越长,撤销概率则越大,越有利于可撤销行政行为的效力终结。以民事撤销为参照,《民法典》第152条规定,通常撤销期间为90天(重大误解)或1年(欺诈、胁迫),自撤销权人知道或应当知道撤销事由之日起算;最长撤销期间为5年,自法律行为成立之日起算。另一方面,以行政撤销之诉为参考,撤销诉讼的起诉期限由通常起诉期限和最长起诉期限构成。具体来说,《行政诉讼法》第46条规定,通常起诉期限为6个月,自当事人知道或应当知道作出行政行为之日起算;最长撤销期间为5年(一般案件)或20年(因不动产起诉),自行政行为作出之日起算。

相形之下,比较法上一般仅有通常撤销期间而无最长撤销期间规定,制度构成并不完整。德国法上仅规定1年的通常撤销期间,而且将“受益人以欺诈、胁迫或行贿取得的行政行为”直接排除适用,这种安排“似嫌过苛”;但是,统一将其纳入通常撤销期间的适用范围又无法区分对待,因为采用绝对“平均主义”的做法,“无视于信赖不受保护的各种事实类型,其可归责性与恶性仍明显有程度之分的事实,而冶为一炉,同等看待,亦难得事理之平”。许宗力:《行政处分》,载翁岳生编:《行政法(上)》,中国法制出版社2009年版,第694页。 因此,行政职权撤销期间应当参照民事撤销和行政诉讼撤销的起诉期限,设定相对谱系化的通常和最长期间制度。规定任一期间的经过都会产生行政撤销权消灭的法律后果,才能建立起相互匹配、前后承接的期间秩序。

一方面,我国应当设定2年的通常撤销期间。通常撤销期间自行政机关知道或应当知道撤销事由之日起算,当通常撤销期间过短则过分催促行政机关仓促决策;当撤销期间过长则对行政撤销权的限制效果过于松弛,无法实现期间的控权功能、效率价值以及当事人信赖利益保护。然而,行政撤销毕竟代表了“自我纠错”,目的在于实现依法行政背后特定公益的恢复,所以行政撤销期间理应比民事撤销期间更长。不仅如此,行政机关知悉撤销事由后仍要进行调查和决定,但考虑到执法水平的差距,我国通常撤销期间的设定应当比德国法上的1年长。再考虑到《行政许可法(草案)》曾设定1年的通常期间未能成功的情形,王万华教授所主张的2年通常撤销期间较为符合本土现实。当然,2年通常期间系属一般平均规定,应当允许部门行政法进行例外规定。

另一方面,我国应当在2年通常撤销期间基础上加设20年最长撤销期间。最长撤销期间自行政行为作出之日起算,所以在行政机关并不知道撤销事由的情况下,最长撤销期间没有理由太短。在行政相对人以欺诈、胁迫或贿赂手段促成的具体行政行为之撤销问题上,由于相对人存在明显的主观恶性,其信赖利益保护必要性较低,故可径行排除主观化的通常期间。此时,就主要依靠最长撤销期间来维护法的安定性利益。从撤销期间的类型比较来看,限制效果较强的除斥期间不应超过限制效果较弱的消灭时效(通常为20年)之长度上限。所以,再从通常期间和最长期间的匹配性来说,参照民法上规定的“90天或1年-5年”和行政訴讼法上规定的“6个月-5年或20年”的情况,行政职权撤销期间应当在2年通常期间基础上设计20年的最长期间,如此更能形成制度合力。而且,只有最长除斥期间足够长,权力失效期间才有发挥作用的足够空间,进而弥补在最长撤销期间中相对人信赖利益保护不足所带来的负面影响。

(三)期间经过的法律效果

不论是通常撤销期间还是最长撤销期间经过,其法律效果主要体现在三个方面。首先,行政机关的行政撤销权终局性消灭。撤销期间制度的根本目的在于法的安定性,而相对人信赖利益只不过是法的安定性利益的具象化。以法的安定性利益作为制度基础,撤销期间才能对行政撤销权展开如此强烈的存在性干预,即直接产生行政撤销权消灭的法律效果。撤销期间经过并不会像消灭时效或权力失效期间那样,必须经当事人主动援引才能产生这种法律效果。因此,行政撤销权在实体法上消灭后,行政机关和人民法院在程序法上都有依职权审查并主动适用撤销期间规则的法律义务。所以,行政撤销期间既不要求相对人对期间经过保持关注,也不容许当事人对期间利益自行处分,而是一律按照客观刚性规则强制适用,这也体现其维护法的安定性利益的价值取向。相应地,可撤销行政行为已经被期间规则效力涤除了“可撤销性”。

其次,相对人信赖利益在期间经过后得以正当化。根本上说,行政机关单方撤销模式给“有错必纠”提供了制度性保障,但是却给撤销相对人的利益带来了极大的不确定或不便利。因为,一旦行政撤销权成立,相对人利益便受制于它的形成控制力之下,随时面临着被单方收回或处分的危险。然而,撤销期间经过意味着这种危险状态的结束,相对人所获利益得以正当化。第一,在撤销事由不可归责于相对人时,通常或最长撤销期间经过都不允许行政机关再行追究,这代表了法律对相对人信赖利益的制度性保护。第二,在撤销事由可以归责于相对人时,行政机关可以撤销却长达2年都不撤销,这给相对人一种不会再行使撤销权的信赖,这种信赖利益最终得到期间规则的保护。

再次,行政机关可能承担赔偿责任或补救义务。撤销期间的经过意味着具体行政行为的效力得到维持,但这可能造成撤销相对人或第三人的损害。以行政许可为例,我国《行政许可法》第69条对3款的规定只照顾到了决定撤销后对相对人的赔偿问题,却忽略了决定维持后的赔偿问题,也未照顾到第三人利益可能受损的情形。《行政许可法》第69条第3款规定:“依照本条第一款的规定撤销行政许可,被许可人的合法权益受到损害的,行政机关应当依法给予赔偿。” 然而,撤销期间经过后,具体行政行为从“可撤销”易变为“有效”,这完全可能损害相对人的利益,此时同样需要行政机关采取必要措施或承担赔偿责任。最高人民法院曾在武汉某房地产开发商诉武汉市土地管理局收回土地权案的终审判决中指出:“鉴于武汉市土地局武土行决字(97)第002号行政处罚决定已经实际执行,为维护社会公共利益,一审判决确认该决定违法,并无不当。因该决定违法给该房地产公司造成的财产损失应当由武汉市土地局承担赔偿责任。”参见最高人民法院(2002)最高法行终字第7号《行政判决书》。另外,最高人民法院在周口市某燃气公司诉周口市政府、周口市发展计划委员会侵犯专营权案的终审判决中认为:“基于维护公共利益的考量,对违法的行政行为不予撤销,但是应当对某甲公司利益损失进行赔偿,以实现公共利益和个体利益的平衡。”参见最高人民法院(2004)最高法行终字第6号《行政判决书》。 实际上,相关司法解释已经规定了对违法行政行为仅判决确认违法(不予撤销)或判决撤销,将会给国家利益、公共利益或者他人合法权益造成损失的,应当(或可以)责令被诉行政机关采取相应的补救措施。最高人民法院《关于执行〈行政诉讼法〉若干问题的解释》第58和59条。 因此,撤销期间届满后得到“维持”的行政行为有碍相关方利益时,行政机关应当负有采取补救措施的法定义务。

最后,在纷繁复杂的行政事务中,“行政机关必须能够自由地改变他的政策,以适应公共利益的需要”。王名扬:《美国行政法》,中国法制出版社2005年版,第522页。 撤销期间规则虽然能够解决控权、效率、证据、法的安定性和信赖保护等方面的问题,但是未必能够满足正义的全部需求。因为,“机械地适用规则就意味着非正义”[美]戴维斯:《裁量正义》,毕洪海译,商务印书馆2009年版,第20页。 ,许多情况下行政机关仍然需要根据正义理念或衡平观念灵活裁量决定,确保個别特殊案件能够实现实质正义。一方面,行政机关发现撤销事由后有意识地任由通常撤销期间经过,使可撤销行政行为的效力最终得到维持,确实是“有错必纠”的一种变通处理;另一方面,行政机关自始至终并未发现撤销事由而令最长撤销期间经过,特殊情况下为了维护重大的公共利益(如公共安全等)仍然需要采取必要的干预措施,这同样是对撤销期间规则的变通处理。譬如,当事人违法取得的医师从业资格,在最长撤销期间经过后,当事人仍然不符合实质从业标准,此时行政机关可以基于公众健康安全等事由而撤销这一行政许可。

四、具体行政行为撤销期间的适用规则

撤销期间的开始、计算和结束代表了行政撤销权的诞生、衰减和消亡,这一期间过程不仅关系到撤销对象——可撤销行政行为的效力状态,同时包含了复杂的利益冲突和程序更迭。所以,有必要从适用对象、起算规则和计算方法等方面讨论撤销期间的具体适用规则。

(一)撤销期间的适用对象

德国《联邦行政程序法》第48条第1款明确规定了违法授益行政行为受到撤销期间的限制,但在第4款又附“但书”规定,明确将“受益人以欺诈、胁迫或行贿取得的行政行为”排除在外。而且,法国行政法规定,除违法授益行政行为外,违法的非授益行政行为和一切通过提供虚假材料而创设权利的行政处理不受撤销期间限制,可以随时撤销。王名扬:《法国行政法》,中国政法大学出版社1988年版,第169页。 所以,德国和法国都以行政行为的内容为标准,直接排除了负担行政行为之撤销适用撤销期间的可能。在日本行政法上,“只有侵益性行政行为无论是否超过争诉期限,即使没有明文规定,均可依职权予以撤销。”[日]南博方:《行政法》,杨建顺译,中国人民大学出版社2009年版,第60页。 一般来说,对负担行政行为的撤销加设任何限制都不利于相对人,所以排除通常撤销期间似乎有一定道理。但值得注意的是,负担行政行为的撤销并不总是符合相对人利益,尤其是在撤销同时意味着即将不利变更时,对相对人来说就可能产生信赖利益保护的问题。譬如,在“张正雄、王建群夫妇诉四川省泸州市纳溪区人口和计划生育局案”中,原行政机关撤销了经复议机关维持的原征收决定,同时在新的征收决定中将计征基数标准提高,这就产生了撤销负担行政行为却损害相对人信赖利益的问题。参见石珍:《依职权撤销违法负担行为的法律规制——以(2005)泸行终字第360号判决为研究对象》,载《成都理工大学学报(社会科学版)》2012年第5期,第36-41页。 因为,“负担行政行为的不利变更会产生像撤销授益行政行为那样的作用”[德]埃贝哈德·施密特·阿斯曼等:《德国行政法读本》,于安译,高等教育出版社2006年版,第223-224页。 ,所以这种不利变更应当参照撤销授益行政行为的规则去评价。

此外,具有第三人效力的行政行为之撤销亦有讨论的必要。第一,对于第三人授予利益的负担行政行为,由于第三人所受利益为“反射利益”,故没有特别讨论的必要。第二,对于第三人施加负担的授益行政行为,则存在违法负担涤除和信赖利益保护的平衡难题。具言之,不加撤销期间限制则对相对人信赖利益保护不足,加以撤销期间限制又对第三人违法负担的除去不利。对此,德国《联邦行政程序法》第50条规定在这种情况中,如果第三人在复议或诉讼中的异议或诉求得到支持,那么撤销期间便不再适用。应松年:《外国行政程序法汇编》,中国法制出版社2004年版,第102页。 譬如,规划行政许可的利害关系第三人在复议或诉讼中的相邻权主张得到支持,那么意味着相对人不可能产生合理信赖,原行政许可的撤销就不受撤销期间的限制。其法理在于,一方面,相对人之信赖利益保护不宜因为第三人受有负担而全面落空;另一方面,当第三人因授益行政行为而受有负担时,对第三人的正当权益救济不能因相对人的信赖保护而受到阻碍。陈敏:《行政法学总论》,新学林出版有限公司2010年版,第477页。

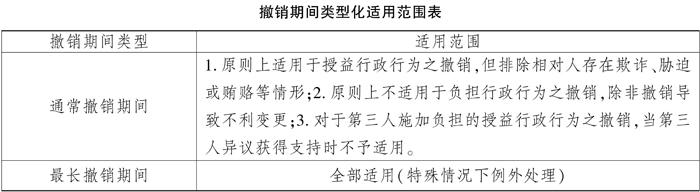

事实上,法的安定性利益是撤销期间的制度根据,相对人信赖利益只是在特殊情形中受到顺带保护。因此,因缺乏信赖利益基础而排除通常期间适用的情况,仍应受到最长期间的“兜底”保护。即使不会出现不利变更,负担行政行为之撤销仍要受到最长撤销期间的限制。因为,法的安定性要求以及存续效力的产生,并不会因为行政行为的性质是授益或是负担而有所差异。赵宏:《法治国下的行政行为存续力》,法律出版社2007年版,第174页。 总之,法的安定性乃是普遍性要求,所有行政行为的撤销都应当适用20年最长撤销期间。

(二)撤销期间的起算时点

最长期间起算时点为行政行为作出时,不发生中断或中止,此一计算规则自无疑义。在此重点考虑通常撤销期间的起算时点。德国《联邦行政程序法》规定通常撤销期间自“行政机关获知撤销违法行政行为的事实”时起算,但此处可能存在两种解释的可能:第一,自行政机关认识到撤销事由之日时起算,即将撤销期间视为撤销处理期间;第二,撤销期间自行政机关认识到撤销事由、法律意义和法律后果时起算,即将撤销期间定性为撤销决定期间。按照第一种观点,行政机关必须在撤销期间内完成调查和决定两项工作;按照第二种观点,行政机关只需要在撤销期间内单纯考虑、作出决定即可。虽然两种观点都采取主观知悉标准,但第二种要求这种知悉要求达到主观“确信”,这明显给行政机关“操纵”起算时点留下较大空间。倘若如此,行政机关就获得起算时点的解释便利,即可藉由主观认识调查起算时点,从而规避撤销期间的规制。这种主观化的标准将使撤销期间计算陷入混乱,相对人更有可能面对撤销机关怠于调查或决定时毫无办法,更有可能会使撤销期间的制度目的落空。事实上,调查和决定之间的界限并不清晰,二者通常同时进行,只是重心不断彼此偏移。并且,行政机关在知悉撤销事由的全部事实证据后,在完全掌握相对人信赖利益等情况下,确实没有必要给予2年的权衡考虑时间。所以,撤销期间应当定性为处理期间而非决定期间较为妥适。

具体来说,首先,作为处理期间的通常撤销期间应以“知道或应当知道”撤销事由作为起算时点。其中,“应当知道”乃是一种符合经验法则的推定,这种推定应当达到高度盖然性方能成立。由于起算时点关系到撤销权的存续,因此行政机关在撤销文书中应当载明其知悉时点以证立撤销权,据此方便相对人证明知悉时点已达撤销期间而维护自身权益。其次,“知道或应当知道”的主体应当以相关主管机关为限,具体包括作出该行政行为的行政机关及其上级机关。由于不同国家机关构成相对独立的系统,所以除非其他国家机关向行政机关发出法定建议(如监察建议或检察建议)来指明可撤销事由,否则仅其他国家机关知悉不能起算撤銷期间。最后,“知道或应当知道”系属主观性概念,应以其内部特定公务人员的知悉为准。由于撤销期间限制的乃是包括调查和决定工作在内的处理期间,因此,特定公务员应当是有权启动相关调查并作出撤销决定的公务人员,而非机关内其他服务或辅助人员。

(三)撤销期间的计算规则

一般来说,撤销期间不会出现如消灭时效那样的中断情形。如前所述,由于撤销期间高度追求法的安定性利益,且撤销期间所限制的撤销权一次行使即可达到目的,所以撤销期间不可能像时效期间那样因撤销权的行使或相对人的承认就发生期间中断。否则,行政机关将可以通过主观努力来延宕撤销期间,这将使期间制度难以落实。不过,行政法上的撤销期间完全可能会因撤销决定被法院判决撤销而重新起算。譬如,在美国内布拉斯加州的行政程序法规定,刑事调查的开始即意味着行政撤销程序的中止,撤销期间也将中止计算。Timothy L. Moll,Drunk Drivers Beware - Nebraska Adopts Administrative License Revocation,72 Nebraska Law Review 296, 325-326(1993).因此,虽然撤销期间不发生中断,但应当允许中止。尤其是出现不可抗力等情形,撤销权的行使遭遇不能克服的障碍时,继续计算撤销期间有违公平正义。有鉴于此,我国行政法应采可变期间之立场,其可变性主要体现在通常期间的最后6个月,容许撤销期间因不可抗力等事由中止。换言之,在不可抗力等权力行使障碍消除之日起满6个月,通常撤销期间方才届满。

由于通常与最长撤销期间会产生相同的法律效果,而这种法律效果又不可能重复出现,所以二者在计算上存在互斥关系。自可撤销的具体行政行为作出后,最长撤销期间即开始起算;自行政机关知悉违法事由后,通常撤销期间开始起算,此时不论是行政机关决定行使撤销权,还是任由撤销期间经过而使撤销权消灭,都没有必要再计算最长撤销期间。不过,在特殊情形下有可能存在通常与最长撤销期间的双重计算。譬如,在行政行为作出后第19年行政机关才知悉撤销事由,此时通常撤销期间的计算受到20年绝对不变期间的限制,故撤销期间事实上只剩下1年。

五、结语

时间在行政法规范科学中具有特别的叙事价值——时间既是证立行政权力的经验形式,又是规范行政权力的限定方式。行政机关的“自我纠错”应当从“有错必纠”走向“依法纠错”,而撤销期间正是撤销权行使理性化的制度体现。撤销期间有助于发挥时间的程序控权功能和效率提升价值,对行政法秩序提供了安定性保障,对相对人信赖利益提供了稳定预期。在具体的行政撤销场景中,撤销期间能为各方在时间维度上提供行使撤销权力、主张法律地位、维护正当权益的透明场景预设。本文对行政法上的撤销期间进行了一点概念延展和理论溯源工作,希望这一尝试能对相关基本范畴研究起到抛砖引玉的作用。毋庸置疑,对此类基础概念或基本制度的成熟认识和理论共识,将是我国未来编纂“行政法总则”乃至“行政法典”的基石,这还有赖于学界前辈和同仁的努力。

On the Cancellation Period of Specific Administrative Acts and its Applicable Rules

ZHANG Hang

(Law School,China University of Political Science and Law, Beijing 100088, China)

Abstract: The revocation of administrative powers in China has always pursued the principle of "errors must be corrected". However, administrative revocation without time limit contradicts the substantive certainty rules of specific administrative actions, and it is easy to induce administrative legal risks in practice. Therefore, the administrative agency should move from "errors must be corrected" to "correction in accordance with the law", especially in accordance with the rules of the revocation period to exercise the power of administrative revocation. The revocation period is based on the stability of the law and has the value of protecting the trust interests of the counterparty. It also plays a role in controlling the power of administrative revocation and improving the efficiency of administrative law enforcement. The administrative revocation period in China should be constructed as a normal period of 2 years and a maximum period of 20 years. The passage of any period will eliminate the power of administrative revocation and ultimately justify the vested interests of the counterparty. Specifically, the normal period starts from the day when the administrative agency knows or should know the reason for the revocation, and does not apply when the revocation counterpart does not have a trustworthy interest worth protecting; the longest period starts from the day when the revocable administrative act is made, which shall be applied to all situations in order to maintain the stability benefits of law. However, after the longest period of time has elapsed after the administrative agency has not been able to discover the cause of revocation, under special circumstances, in order to maintain major public interests, the administrative agency should allow the administrative agency to take necessary intervention measures such as revocation or abolition.

Key Words: specific administrative actions; mistakes must be corrected; administrative cancellation; cancellation period

本文責任编辑:林士平

青年学术编辑:杨尚东

收稿日期:2021-03-19

基金项目:教育部人文社会科学研究一般项目“行政强制执行体制改革研究”(19YJA820041);“中国政法大学第二期行政法莘学子成长培养计划”资助

作者简介:张航(1994),男,湖北孝感人,中国政法大学法学院宪法与行法学专业博士生。

①董必武在《当前政法工作的任务》(1957年)报告中指出:“我们必须继续保持高度的革命警惕,必须坚决贯彻‘有反必肃、有错必纠的方针。”参见董必武:《董必武法学文集》,法律出版社2001年版,第376页;《中共中央关于加强政法工作的指示》(1982年)指出:“政法工作人员要坚持实事求是,重证据,反对主观臆断,坚持有反必肃,有错必纠。”参见中共中央文献研究室编:《三中全会以来重要文献选编(下)》,人民出版社1982年版,第1103页;据统计,“实事求是、有错必纠”始终是二十世纪九十年代《最高人民法院工作报告》的关键词之一,具体可参见1990-1997年最高人民法院系列公报。