资源型城市工业遗产创意活化及其空间组织研究

2021-12-23刘丽东马仁锋吴丹丹余建辉

刘丽东,马仁锋,吴丹丹,余建辉

(1. 宁波大学陆海国土空间利用与治理研究中心,浙江·宁波 315211;2. 华东师范大学工商管理学院,上海 200062;3. 中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101)

产业转型和城市改造使大量工业厂房、设备被清退出城市,工业文明受到严重冲击,造成一大批以“工业立市”的城市发展停摆,成为急需转型发展的老工业城市。1978年,旨在对工业遗迹、纪念物、工业机械和设备加强保护和研究的“工业考古”影响力不断扩大,国际工业遗产保护委员会(TICCIH)在瑞典成立[1]。2003年TICCIH制定的《下塔吉尔宪章》明确了工业遗产是工业文明的遗存,具有历史的、科技的、社会的、建筑的或科学的价值。其包括建筑、机械、车间、工厂、选矿和冶炼的矿场和矿区、货站仓库,能源生产、输送和利用的场所,运输及基础设施,以及与工业相关的社会活动场所,如住宅、宗教和教育设施等[2]。首届中国工业遗产保护论坛通过的《无锡建议》指出“工业遗产具有社会学、历史学、审美、科研等价值,包括工厂车间、仓库、磨坊、店铺等工业建筑物,矿山、相关加工冶炼场地、能源生产传输及使用场所、交通设施、工业生产相关的社会活动场所、相关工业设备、以及工艺流程、数据记录、企业档案等物质和非物质文化遗产”[2]。两概念最明显区别在于时间界定,《无锡建议》将工业遗产认定时间界定在鸦片战争及之后,这更符合中国工业发展史。

西班牙、意大利、德国等西方国家是研究工业遗产主力,内容聚焦工业遗产利用评价和可持续性保护,具体又分为三个方向:①地方社区与工业遗产。当地社区(居民)和他们对工业区的归属感是不可忽视的,人和情感的参与对工业遗产的再利用具有重要意义[3]。Miyagawa实证分析认为合作关系特别是当地社区和团体的积极参与对于后工业景观环境再生和管理具有重要意义[4];②旅游开发与工业遗址保护。Ćopić在分析鲁尔区时指出旅游业是保护遗产和重建“怀旧景观”的有效手段。工业遗产旅游能够提高各方保护意识,增强区域认同,消除对衰败工业区偏见,吸引新投资者从而实现有机更新[1,5-6]。Szromek进一步强调了旅游是推动工业遗产可持续发展的重要手段,并从后工业视角出发,提出了旅游推动工业遗产发展的三种模式[7];③工业遗产评价开发的新方法、新技术。在工业遗产的保护与再利用过程中应用新方法与技术可以有效提高效率与科学性[8]。Bottero提出偏好排序组织方法(PROMETHEE)以支持在脆弱环境下废弃工业遗产适应性再利用策略的设计和实施,并认为将PROMETHEE评价与GIS相结合将是一个有重要科学意义的研究方向[9]。总而言之,西方工业遗产的研究越来越关注情感、创新、科技以及区域一体化,这对中国工业遗产的研究有重要的借鉴意义。

中国工业遗产研究在21世纪后,2002年李蕾蕾第一次介绍了西方关于工业遗产的保护利用工作[10]。而工业遗产研究受到关注是在2006年首届中国工业遗产保护论坛召开后。中国工业遗产虽然起步较晚,但是也形成了自己的一些特色:一是我国对工业遗产的关注主要体现为政府主导,在实践层面将工业遗产保护与再利用问题置于城市规划背景下,前瞻性地解决资源枯竭城市转型面临的问题[11-12];二是不同学科介入给工业遗产研究带来了活力,不同视角下工业遗产研究蓬勃发展。研究较多的有城市规划视角、文物遗产保护视角、城市及文化记忆视角和旅游驱动视角[13-14];三是工业遗产案例以沿海沿江地区工业基础较好的大中城市居多,如南京、福州、苏州、成都等。不过近年来如沈阳、铜陵等资源城市也逐渐受到重视。综合来看,现有工业遗产研究较多关注工业遗产单体再利用,较少关注工业遗产整体,同时研究区域多为南京、苏州等大城市,对于小城市的关注度较少。

安徽省淮北市是我国具有代表性的资源枯竭城市,如何保护利用遗留工业遗产是其转型发展中一个重要问题。因此,以典型资源枯竭小城市淮北为例,引入文化景观基因理论和符号理论,深入探究工业遗产本体价值,进一步在市域层面整体考量,探究其工业遗产空间组织,谋划其工业遗产创意利用格局。创新工业遗产价值评价方法的同时,结合工业遗产本体价值与空间组织探讨淮北这一小城市工业遗产创意利用,以期突破南京、苏州等主导的大城市话语权,丰富工业遗产创意保护利用研究的地方性案例。

1 理论基础、研究架构与方法构建

工业遗产研究涉及工学、管理学、理学、历史学等8大门类,各学科从各自领域贡献了众多研究理论与研究视角。但无论从哪种视角解析工业遗产,价值认定与保护利用的有效性都是工业遗产保护利用工作中的难题。从文物遗产保护视角看,对文物本体的保护是文物保护工作中心。虽然工业遗产被纳入不可移动文物保护体系,但由于其时间跨度较短因而具有较强的再利用要求,这给本就困难的文物本体认定工作带来新的挑战。因此协调工业遗产价值真实传承与再利用成为文物视角下工业遗产保护工作的重点与难点。城市工业遗产大多位于占据城市重要区位的老工业区。以城市更新视角审视工业遗产就对其保护与再利用提出更高的要求,如完善和补充城市功能,优化产业结构等等[15-16]。但目前城市更新改造工业遗产大多是在系统保护的基础上强调景观更新、功能再造及多元体验,以城市规划为主导,工业遗产配合城市发展需要,常常造成工业遗产的破坏性开发利用。

1.1 文化景观基因与符号理论

Richard Dawkins受生物遗传学基因启发,提出“Meme”一词,用以表达“文化遗传单位”。此后国外有关于文化基因的研究大都是沿着Dawkins开创的“Meme”开展。在国内,刘沛林提出“文化景观基因”以指代文化“遗传”的基本单位,即某种代代传承的区别于其他文化景观的文化因子[17]。文化景观基因具备唯一性、突出性和附着性等重要特征。文化在传承发展过程中保持相对稳定性,在特定时期也会表现出波动性,这是由于文化景观基因作用的发挥受到内部和外部因素的共同影响。文化基因在自我复制过程中表现文化稳定性,在一定条件发生变异时表现文化波动性,并改变文化景观的表现形式[18]。因此,文化景观基因决定某一文化景观的形成,也是识别这一文化景观的决定因子[17]。运用文化景观基因理论挖掘工业遗产文化景观的特征要素将更有效识别出文物本体,可从根本上破解文物遗产保护工作真实性要求难题进而实现文物本体的有效保护以及适应性利用。

生物基因分为显性基因和隐形基因,相应的文化景观基因同样分为显性和隐性两类。在工业遗产中,显性基因能够被直接观察到或感受到,通过物质工业遗产来表现,而隐形基因往往是非外在的、内隐的,两者具有同等的重要性[19]。身体性视角下的非物质工业遗产是活态的,本质在于其生命性和生活性,依赖于人来表达[20]。因此,物质工业遗产作为人活动的载体是表现非物质工业遗产的实体。在基因层面就表示为隐形基因依赖于显性基因来表达,不同于生物某一性状的基因型可表达为AA、aa或Aa,在工业遗产景观基因型中,没有离开隐形基因的显性基因,同样,也不存在离开显性基因的隐形基因,工业遗产基因型始终表现为Aa,依赖物质客体来表达。文化景观基因视角下工业遗产保护为目前工业遗产保护工作中开辟了新视野,而其核心内容是对工业文化及整个城市文脉的重视。同时物质工业遗产和非物质工业遗产的界限存在的必要性值得进一步思考。

符号是具体的、可感知的,是表达意义的工具。符号学是研究意义活动的学说。以符号学的视角来看,文化景观基因是携带了特定社会历史文化信息的符号单位,可以通过特定的方式进行系统的描述[17]。文化景观基因符号化即为能够被感知的文化景观基因被解释出意义或还原特定社会历史文化信息的过程。在这一过程中,文化景观基因可以被聚类、重组以明确表达某种意义,但工业遗产的文化景观基因特殊性表现在其以显性基因和隐性基因组合的基因组为单位进行聚类和重组。工业遗产文化景观基因符号化将便于更好地理解工业遗产的意义从而更有利于判断其价值,这对工业遗产的保护利用工作具有重要意义。同时以基因为核心载体以符号为意义表征进行创意利用与开发,有效避免了工业遗产陷入全面保护和无序开发的困境。最重要的是,无论是文化景观基因理论还是符号理论,均是从工业遗产本体出发,保证了其价值评价的可信度。

1.2 研究框架

根据《无锡建议》中对于工业遗产的定义,将老工业城市中的老厂房、旧设备、数据档案等等归属为工业遗产。其中工业遗产分为物质性工业文化遗产和非物质性工业文化遗产。利用文化景观基因理论,将物质性工业文化遗产进行显性基因识别,识别为工业建筑及其细部、工业设备及其产品、运输及其他基础设施、能源生产及使用场地四组显性基因。将非物质工业文化遗产进行隐形基因识别,结果为工艺技艺、劳动精神、工艺流程、工业文字和表述四组隐形基因(图1)。以基因识别为基础,依据工业遗产基因特性将文化景观基因符号化为形态、文脉和意象三个方面,在每一方面解释出符号所指意义,据此划分指标进行层次分析。对工业遗产价值进行识别与等级排序,将所得结果利用ArcGIS空间分析与分类功能进行可视化显示,探讨淮北工业遗产创意利用的模式和空间组织。

图1 工业遗产创意利用技术路线图Fig.1 A technology roadmap for creative use of industrial heritage

1.3 研究方法

工业遗产保护利用研究首先要明确工业遗产范畴,其次是对工业遗产进行合理价值评估与排序。对资源型城市工业遗产进行保护利用还需统筹考虑市域工业遗产空间组织与分布,通过合理的线路规划与创意理念对市域工业遗产进行重组织,达到总体最优保护与利用。

(1)工业遗产范畴与价值衡量方法

与《下塔吉尔宪章》相比,《无锡建议》中将工业遗产的时间界定为鸦片战争且明确包括了非物质工业遗产,更符合中国的实际,因此本文采用《无锡建议》中对工业遗产的定义来界定淮北市工业遗产。

价值评价是工业遗产保护和再利用的基础。合理的价值评价能够较为准确全面地反应工业遗产价值状况并区别工业遗产价值高低。目前国际上对工业遗产具有历史、科技、艺术、文化、经济等方面的价值有较为一致的认识,但对各价值如何细分以及重要程度尚未达成一致。从文化景观基因视角识别工业遗产蕴含的显性及隐形基因,再将识别出的文化景观基因符号化,从符号视角进行工业遗产价值评价避免了各方面价值如何细分及重要程度的争论。

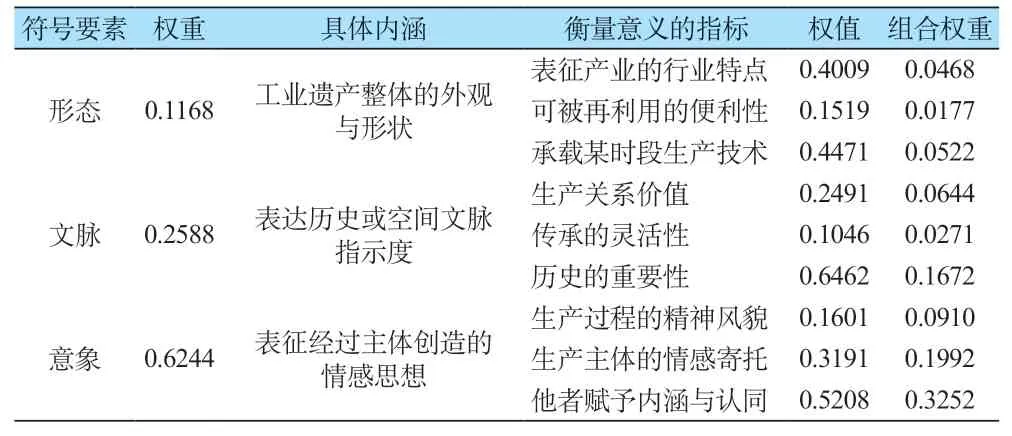

层 次 分 析 法(The analytic hierarchy process,简 称AHP),是指将一个复杂的多目标决策问题作为一个系统,将目标分解成目标、准则、方案等层次,以此为基础进行定性和定量分析的决策方法,适合于具有分层交错评价指标的目标系统。基于资源型城市工业遗产文化景观基因符号化结果,初步构建评价指标体系后向专家进行咨询并修改完善,形成最终价值评价指标体系(表1)。

表1 工业遗产的景观基因及其符号化价值评价指标Table 1 Landscape gene and its symbolic value evaluation index of industrial heritage

采取主观赋值法,即专家评价得到各级指标的权重和工业遗产的评价分值(10分制)。为提高指标权重及评价结果的科学性与合理性,使结果尽量反映多数人的意见,因此采用多专家群体综合评判法。基于指标权重与专家群体综合评价结果,采用罗森伯格—菲什拜因数学模型构建工业遗产的价值评价方法:

式中:E表示工业遗产综合评价值;Qi表示第i个评价指标权重;Pi表示第i个评价指标的评价分值;n表示评价指标的数量。

(2)工业遗产空间分布

资源型城市内遗留的工业遗产数量繁多,对每个工业遗产单体进行保护需要耗费大量人力物力,对资源型城市来说这种保护方式也不一定能够达到整体的最优保护与利用效果。从城市总体出发,测度工业遗产的空间分布,根据空间分布邻近度对资源型城市工业遗产进行总体规划与创意利用。采用最邻近点分析法可有效测度工业遗产的相互邻近度。

最邻近点分析法用来指示地理空间中的点状事物相互邻近程度。每个点与其最邻近点间的距离r,取这些距离的平均值ri,即表示邻近程度的平均。re为理论最邻近距离;A为研究区域面积;n为测算点数;D为点密度;ri为实际最邻近直线距离平均值;R为最邻近点指数。公式如下:

R反映空间事物的分布性质:R<1表示最邻近点呈集聚分布趋势,R=0表示最邻近点完全集中,R=1表示最邻近点呈随机分布趋势,R>1表示最邻近点趋于均匀分布[21]。

(3)工业遗产的创意利用

现有工业遗产的保护与开发利用较多注重单体工业遗产或局部的开发。具体来说,即历史再现导向、产业升级导向、景观优化导向、整体改造导向以及旅游主导下的综合开发导向是已经得到广泛认同的工业遗产创意开发利用导向[22]。资源型城市内有较为分明的产业结构体系,产业间联系较为密切且产业多呈沿交通线分布的特点,反应了特定历史时期的生产风貌。因此以考虑工业遗产文化线路和空间组织为基础,以参考现有工业遗产创意开发利用导向为依据,结合实际,整体考虑资源型城市工业遗产的创意保护与利用是一种集约且有效的工业遗产开发方式。

2 淮北市工业遗产文化意义、类型构成及再生价值

2.1 淮北市工业遗产源起与类型

淮北市近代工业始于鸦片战争,但真正工业化进程在新中国成立以后。淮北市凭借丰富煤炭资源形成了以煤、电、酒和纺织业为主导的工业体系。随着煤炭资源日趋枯竭,2009年被国务院列为国家第二批资源枯竭城市,2013年被纳入全国资源型基地调整改造规划,淮北市煤矿基地大量关停,相应的热电厂、发电厂、纺织厂等也渐趋没落。工业遗产保护与利用成为淮北经济社会可持续发展的时代议题与实践难题。

淮北市工业发展历史悠久,拥有涵盖煤矿厂房及生产工艺、煤矿机械生产与博览、白酒工艺与工坊遗址建筑群等多类工业遗产。工业博物馆是以工业遗产为基础而建设,用来集中保存工业文化遗产的场所;淮北因煤而生、缘煤而兴,境内独立工矿区星罗棋布,有较强的代表性,因此本文将二者也纳入研究范围。烈山窑址虽然在时间界定上不符合《无锡建议》的规定,但具有重要的行业价值和历史意义,因此也纳入本文研究范围。

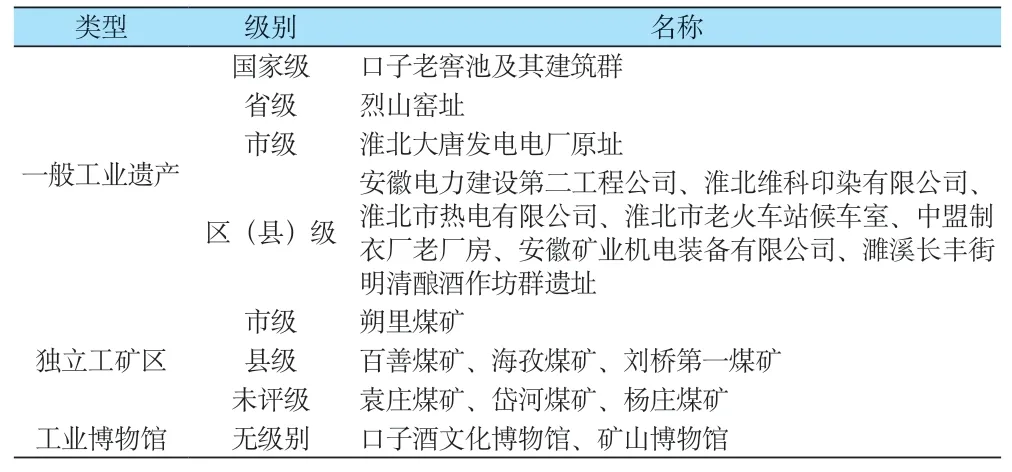

2020年淮北最新工业遗产普查结果显示,口子酒窖池及其建筑群成功入选第四批国家级工业遗产,此外淮北还有两处市级工业遗产,两处工业博物馆。实际由于工业遗产产权多属于企业,很多企业出于种种考量并不愿申报,真实的工业遗产数量远不止于此。因此,本文以官方统计的14处已评级的工业遗产和2处工业博物馆以及已关停尚未评级的3座代表性独立工矿区为研究对象(表2),分析淮北市工业遗产空间分布特征。

表2 淮北市工业遗产数量及等级Table 2 Quantity distribution and grade of industrial heritage in Huaibei

2.2 淮北市工业遗产分布

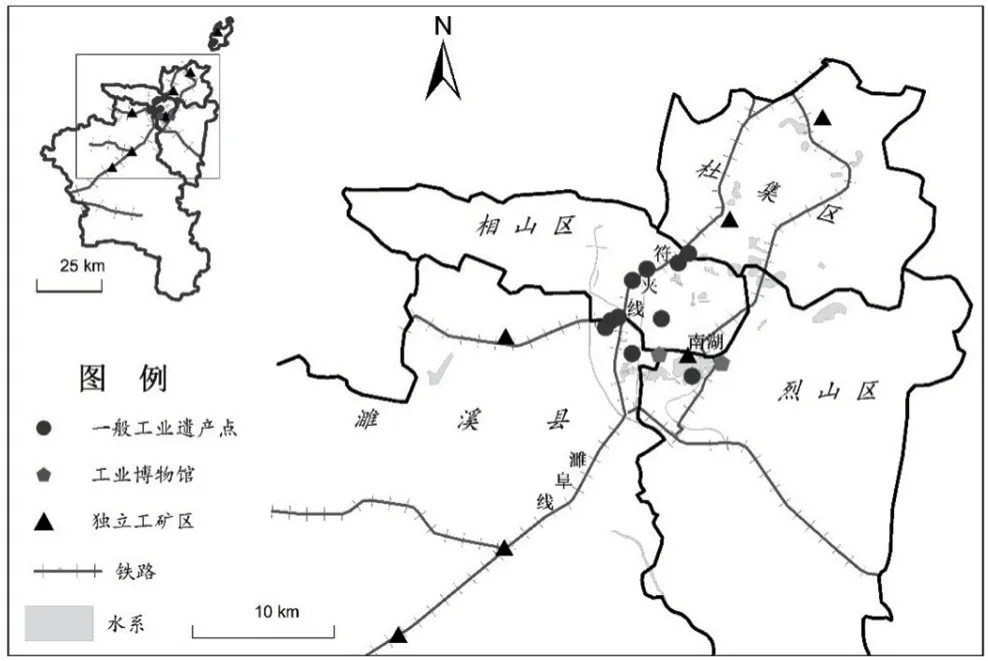

利用淮北市2020年正式公布的各县区工业遗产和工业博物馆普查结果构建19处工业遗产分布图(图2),利用ArcGIS10.8软件计算淮北工业遗产的最邻近指数,分析其空间分布得到如表3所示的淮北工业遗产的分布类型。

图2 淮北市工业遗产分布Fig.2 Distribution of industrial heritage in Huaibei

表3显示,所有工业遗产点整体呈较明显的集聚分布特征。其中一般工业遗产点的集聚程度最强,其次为工业博物馆。独立工矿区呈随机分布。10个一般工业遗产点全部位于主城区范围内,此处基础设施良好,适于工业集聚发展;两个工业博物馆依托各自产业分布于主城区。由于淮北境内煤炭储量丰富,受作业区制约,独立工矿区之间相距较远,因此空间上表现随机分布特征。

表3 淮北工业遗产点最邻近点指数Table 3 The nearest-neighbor index of industrial heritage in Huaibei

总体而言,淮北市工业遗产整体呈集聚分布特征,具体呈沿交通线和中心城区分布的“一带一核心”式空间格局。“一带”是以相山区符夹线和濉溪县濉阜线为代表的铁路交通带。淮北市工业主要围绕煤炭产业链的发展而发展,以资源、能源为主,对交通特别是铁路有较大的需求,因此淮北主要交通线上都有较多的工业遗产分布。“一核心”为相山、烈山、濉溪三县区交界的核心城区。此区煤炭储量丰富,有较为完善的交通、教育、医疗等基础设施,孕育了相对辉煌的工业发展历史,“淮北第一矿”和淮北矿山博物馆均位于此区。城市资源枯竭以来,许多难以为继的工业企业便成为了工业遗产。

2.3 淮北市工业遗产再生价值识别

在淮北19处工业遗产中,其景观基因类型已经基本覆盖了一般资源型城市的基因类型。因此,基于表1并结合淮北实际可构建淮北市工业遗产价值评价体系。结合专家调查问卷以及通过一致性检验的层次分析结果,形成基于问卷判断矩阵的指标权重(表4)。

采取主观赋值法,共邀请相关领域5位专家依据自身经验和研究为淮北19处工业遗产各项指标进行赋值。根据表4和公式1,导入淮北19处工业遗产的专家打分结果得到最终评价得分。将各工业遗产最终得分导入ArcGIS10.8,利用自然间断点法进行三级分类得到最终等级结果(表5)。

表4 淮北市工业遗产符号化价值指标及权重Table 4 Symbolic value index and weight of Huaibei industrial heritage

表5 淮北市工业遗产价值评价Table 5 Value evaluation of industrial heritage in Huaibei

2.4 单体到群体的工业遗产空间组织

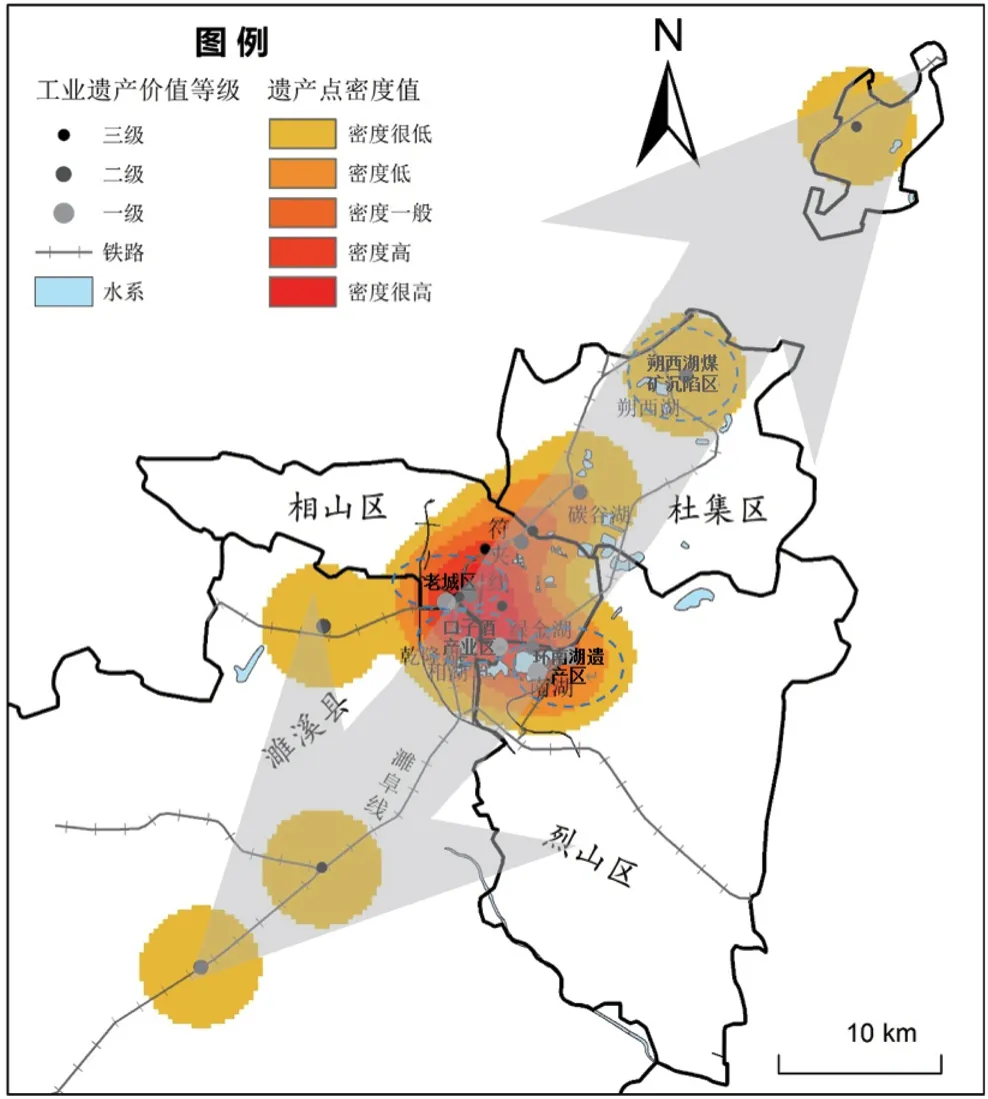

基于淮北市工业遗产“一带一核心”的整体空间分布特征以及单体工业遗产的价值评价等级结果,把握各产业特别是煤、电、纺织之间密切联系,以煤为主线以酒为补充,依托现有交通线路进行文化线路组织,串联各产业工业遗产,形成网络保护格局(图3)。充分利用淮北采煤沉陷区所形成的丰富水体资源和煤矿工业文脉,组织纵横南北、串联“朔西湖—碳谷湖—绿金湖—南湖—相湖—乾隆湖”的城市生态修复带,进一步推进采煤沉陷区综合治理,将其打造成为城市“中央生活秀带”。通过河湖连通工程、生态环境整治、沿线居民区整治、特色亮点营造,实现“中央生活秀带”沉陷治理区互联互通。以带串点,将“中央生活秀带”建设工程与沿线工业遗产保护相结合,最后落实到工业遗产密集区域的综合开发与保护。

图3 淮北市工业遗产价值等级与空间组织Fig.3 Value grade and spatial organization of industrial heritage in Huaibei

根据淮北市工业遗产的空间分布特征以及产业类型,可识别出四个遗产密集分布的代表区域,分别是以朔里煤矿塌陷地为代表的朔西湖煤矿沉陷区、以淮北大唐发电厂为代表的老城区、以省文保单位口子酒窖池及其建筑群为代表的口子酒产业区以及以南湖湿地公园为代表的环南湖遗产区。至此形成了淮北市工业遗产空间组织“一网一带四片区”的总体特征与保护利用格局。

3 淮北市工业遗产再生创意指引

3.1 淮北市工业遗产“一网一带四片区”的再生创意

随着许多资源型城市资源日渐枯竭以及国家发展方式转型,资源型城市转型与复兴逐渐成为热点问题。与以往国家着重关注资源型城市生态问题不同,《无锡建议》提出后,国家出台一系列政策文件以推动资源型城市工业文化保护工作。而工业遗产作为资源型城市工业文化保存和文脉传承的重要载体,需要以合适的方式进行保护,成为资源型城市转型发展的重要推动力。事实上,国家重视资源型城市工业文化保护并不是不再关注生态及其他社会问题,而是试图以更加全面而系统的方式整体解决资源型城市的可持续发展问题。整体来看,资源型城市转型面临生态修复(土地保值增值)、产业转型(就业)及文脉传承三大问题,但以往资源型城市相关研究并没有很好地平衡三者,只侧重其中一个或两个方面。因此,结合文化景观基因理论,以淮北这一资源型城市为例,本文试图探讨基于资源型城市文脉进行工业遗产创意再生设想以兼顾各方面效益,系统解决资源型城市生态修复、产业转型与文脉传承等突出问题,以期实现资源型城市的强可持续发展(图4)。

图4 淮北市工业遗产再生创意Fig.4 Regeneration creativity of Huaibei industrial heritage

3.2 淮北市工业遗产“四片区”再生创意实施路径

“四片区”虽均是工业遗产分布密集区,但其内部产业类型和遗产形式各有不同,因此应立足实际实践创意,明确创意活化路径,营造创意空间,以系列具体举措进行空间实践落实创意(表6)。围绕南湖两矿(南湖国家矿山公园和矿山博物馆)+两遗(杨庄矿遗址和烈山窑遗址),以矿山文化和瓷器文化为主题,重点突出工业遗产的生态化保护及遗产的体验与互动,注重创意空间营造,以打造矿坑湿地景观公园等方式创新空间实践。结合相山区惠黎路三堤口街道有机更新,深入挖掘相山区老厂房、旧建筑、旧设备的历史文化价值,在合理保护的基础上,引入新创意、新技术、新形态,建设文化特区,进一步激活各类工业遗产对淮北中心城区业态升级和市民日常创意生活的重要作用。充分利用淮北历史悠久的酿酒工业文化,以深入挖掘酒文化为重点,创新生产工艺为方向,有机传承为基础,依托濉溪长丰街明清酿酒作坊群遗址、口子酒窖池及建筑群、口子酒文化博物馆等工业遗产载体,努力打造中国酿酒生产工艺保护传承创新区,传承展示酿酒工艺流程,注重传承人等遗产的活体保护,发展体验式工业旅游新业态。以国家重点采煤沉陷区综合治理工作为契机,针对朔西湖采煤沉陷区生态环境破坏面积大、改造搬迁人口集中、基础和公共服务设施严重欠缺的特点,扎实推进以朔西湖生态治理引领工程,以生态建设带动产业建设。通过朔西湖人居环境提升激发地区发展活力,积极发展科技研发、健康养老、休闲旅游等产业。

表6 淮北市工业遗产“一网一带四片区”再生创意实施路径Table 6 Implementation path of regeneration creativity of Huaibei industrial heritage “one net, one belt and four districts”

4 结论与讨论

4.1 结论

随着中国城市发展迈入后工业阶段,工业遗产保护与开发利用成为越来越重要的话题。识别资源型城市工业遗产的文化景观基因并将其符号化,以符号为基础进行价值识别与排序,以文化线路对市域工业遗产进行整体组织,更好地保证工业遗产开发利用的有效性。以淮北这一资源枯竭型城市为研究对象,系统分析其工业遗产空间分布和现状探究其空间组织与创意利用模式。研究发现:(1)基于资源枯竭、已不可持续发展的现状,资源型城市工业遗产活化再生需在考虑空间秩序基础上重新协调城市经济、生态及文化发展并使其效益最大化;(2)结合工业遗产沿交通线集聚分布特点,基于文化景观基因符号化价值评价三级结果,提出淮北市工业遗产“一网一带四片区”的空间组织与再生创意指引有示范和借鉴意义;(3)无论是工业遗产文化景观基因符号化评价体系还是以创意为核心的工业遗产再生模式,均对长期以来资源型城市研究所轻视的文化予以重视,并尝试探索资源型城市走向强可持续发展路径。

4.2 讨论

为进一步开发利用好淮北工业遗产资源,发挥其经济、文化、生态等方面价值,提高工业遗产开发利用效率成为淮北市转型与可持续发展中的一个重要问题。基于文化景观基因理论挖掘工业遗产的特征要素将更有效识别遗产本体进而实现遗产有效保护及创意利用,但在文化景观基因科学识别及遗产产权归属等方面并没有给予足够重视。因此,未来研究需突破:(1)如何超越主观理解判断更为科学识别工业遗产文化景观基因;(2)规划如何突破线性条件约束以文化交流与互动构造文化线路与网络;(3)如何通过立法规范工业遗产产权归属。在资源型城市转型实践中,各界逐渐探索出一条“生态固本,业态增效,文化铸魂”的转型发展之路。因此,未来资源型城市转型方向一定是经济、文化、生态协同的强可持续发展,而非仅注重其中一方或两方的弱可持续甚至不可持续发展。