国际投资仲裁反腐法治:概念、困难与因应

2021-12-23银红武

银红武

(湖南师范大学 法学院,湖南 长沙 410081)

贪污腐败是全人类的公敌,任何具有正义良知的国家与个人均无法容忍它的滋生与蔓延。经济全球化的发展浪潮下,商业腐败行为的跨国性特征日益彰显。历经过去二十余年的巨大发展变化后,表现为国际规范①和国家措施②的全球反腐法治标准方兴未艾。跨国投资腐败是全球经济一体化的自然伴生与道德异化现象。反腐法治问题亦逐渐发展成为国际投资仲裁的焦点议题之一。在国际社会“推动构建人类命运共同体”③与“一带一路”建设纵深推进的当今,反思以ICSID(解决投资争端国际中心)为代表的国际投资仲裁机构的反腐法治实践,无论是对跨国投资腐败问题全球法治,还是中国特色国际投资反腐法治协作机制的创建,都具有重要的启示意义与实际价值。

一、国际投资仲裁反腐法治的概念证成

国际投资仲裁反腐法治指的是国际投资仲裁机构基于外国投资者与东道国间的投资仲裁合意,对直接与跨国投资有关的腐败行为④依法进行调查与证实,并做出有法律约束力的惩治投资腐败行为的裁决结果。当然,国际投资仲裁反腐法治概念是建立在跨国投资腐败行为具有可裁决性的基础上的。

1. 跨国投资腐败事项的可裁决性

国际投资仲裁实践中,仲裁庭依法行使管辖权是基于外国投资者与东道国间已达成的合法有效仲裁协议(无论是传统上体现于一份单一法律文件中的协议,还是属于新近为投资仲裁理论所发展的“无默契”仲裁协议)。当然,合法有效的仲裁协议必须符合两项条件:第一,协议必须为有权将他们之间争端递交仲裁解决的当事方所达成(即协议具备主体可裁决性或属人可裁决性);第二,协议关乎的事项必须能通过仲裁予以解决(即协议具备客体可裁决性或属物管辖权)。可裁决性通常取其狭义,指的是争端具备通过仲裁予以解决的性质,也即争议事项能为仲裁方式所解决[1]。

(1)承认跨国投资腐败事项可裁决性的实体法规定

依照ICSID公约第25条第1款关于ICSID管辖权的规定,“中心的管辖适用于缔约国(或缔约国向中心指定的该国的任何组成部分或机构)和另一缔约国国民之间直接因投资而产生并经双方书面同意提交给中心的任何法律争端。”由此可见,ICSID的管辖权较为广泛,凡是作为缔约国的东道国与来自另一缔约国的国民(即外国投资者)间直接因投资而引发的任何法律争端均可基于合法有效的仲裁合意提交ICSID仲裁。依据该项规定,跨国投资腐败无疑属于ICSID的可裁决事项。

在“无默契仲裁协议”达成方式下,载有东道国“普遍性仲裁要约”的双边投资条约一般都将ICSID公约第25条关乎ICSID管辖权的规定接受为规范性条款,照搬纳为接受ICSID全面管辖的条约内标准条款。如标志我国进入“同意接受ICSID全面管辖”式双边投资条约时代的1998年中国-巴巴多斯双边投资条约第9条“投资争议的解决”第1款与第2款规定,缔约一方的投资者与缔约另一方之间任何投资争议,在争议一方自另一方收到有关争议的书面通知之日后六个月内不能协商解决,投资者有权选择ICSID或根据《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》设立的仲裁庭通过国际仲裁的方式解决。无疑,跨国投资腐败属于“投资争议”事项。即便是作为ICSID仲裁合意达成基础文件的具体双边投资条约载有限制ICSID全面管辖权的条款(如作了类似“有关征收补偿款额的争议”等限制性规定),但结合国际投资仲裁庭管辖权宽泛化的实践态势,跨国投资腐败的可裁决性得到继续认可将是大概率发生的事情(毕竟,有些征收行为本身与跨国投资腐败密切相关)。

(2)承认跨国投资腐败事项可裁决性的国际投资仲裁实践

迄今,未有公开的国际投资仲裁裁决书明确表示仲裁庭拒绝行使管辖权或认为自身无管辖权是基于不认可跨国投资腐败事项的可裁决性理由。事实上,所有涉腐国际投资仲裁案中,唯有2006年的World Duty Free v. Kenya案与2013年的Metal-Tech v. Uzbekistan案无疑是公开已知的、仲裁庭明确将跨国投资腐败(特指狭义意义上的腐败,如贪污贿赂)理由作为驳回投资者仲裁诉请的两个案例[2],尽管仲裁庭的裁判路径有所不同——World Duty Free案仲裁庭基于合同基础认定投资合同无效,投资者的任何金钱或非金钱救济请求均未获支持;在Metal-Tech案中,仲裁庭则基于投资条约拒绝行使管辖权,鉴于投资者的腐败行为致使所涉“投资”被排除出双边投资条约的保护范围之外,东道国从未同意将该非法投资付诸仲裁。不难发现,无论是前一个案例的裁判法理(腐败招致合同无效或使得关乎合同的诉请不受支持)抑或后一仲裁案仲裁法理(腐败导致投资变为不受投资条约保护的“不合格投资”,故而仲裁庭的管辖权全部丧失)均是在承认跨国投资腐败事项的可裁决性这一前提问题的基础上得以进一步推断而出的。

2. 人类命运共同体理念下的国际投资仲裁反腐法治:必然要求与具体创新

2020年新冠肺炎疫情全球肆虐与国际资本市场“多米诺骨牌”式重创的现实再次以鲜活事例强力佐证了“人类命运共同体”的客观存在。人类命运共同体理念是中国传统文化与中国共产党执政理念合璧的结晶,是西方国际关系理论和国际法思想“扬弃”的结果,是新时代全球治理的先进理念和中国方案,将对国际法理论产生重要影响。构建人类命运共同体理念的核心内涵是建设“持久和平”“普遍安全”“共同繁荣”“开放包容”与“清洁美丽”⑤的世界。

(1)国际投资仲裁反腐法治是推动构建“清洁美丽”人类命运共同体的必然要求

国际投资领域的公共利益保护在整体上逐渐表现出以人类共同利益和可持续发展作为价值取向的发展趋势,这些变化为国家公共利益升格为全球公共利益提供了深刻的时代背景与条件。事实上,国际投资法的法律渊源也正是在全球层面的共同利益(该种利益在世界范围内对于所有或大多数国家都是相同的)这一点上得以“链接”的。国际投资法的全球公共利益保护主要表现为国际环境保护、基本人权保护与跨国投资反腐三个具体方面。“推动构建人类命运共同体”要行稳致远,离不开廉洁保驾护航——这直接回应了为何要将“清洁美丽”国际投资共同体的建设作为构建人类命运共同体理念的核心内涵之一的问题。当前,反腐法治能为“清洁美丽”人类命运共同体构建提供强有力的制度与方法保障已成为国际共识。国际投资法制度创建了一个具有不同效力等级的规范系统(包括国际投资协议与内国调整国际投资法律关系规范)。国家通过经济主权的行使实现对国际投资者(或投资)的行政监管。国际投资仲裁庭对东道国的国际投资行政监管行为实施审查的权力类似于内国宪法法院或最高法院被授予的最终司法审判权。事实上,将投资争端递交至国际仲裁庭进行裁决的国际投资仲裁有别于国际商事仲裁,而这也表明了国际投资仲裁全球行政法的性质[3]。作为构建人类命运共同体物质基础的全球公共利益,既是国际投资仲裁反腐法治的基本出发点又是终极保护目标。在实现“清洁美丽”人类命运共同体从蓝图描绘到现实构建的光辉进程中,国际投资仲裁反腐法治必定是色彩斑斓的那一笔。

(2)国际投资仲裁反腐法治是推动构建“清洁美丽”人类命运共同体的具体创新

人类命运共同体理念下加强国际合作反腐法治已得到越来越多的国家与国际组织响应,这是鼓舞人心的好现象,但跨国投资反腐法治仍应注重从强化国际投资仲裁机构的反腐法治主体地位与方法创新上做出具体应对:第一,反腐法治主体地位强化的创新。从传统上讲,国际投资仲裁机构解纷止争的功能定位似乎不应该对投资仲裁庭在打击跨国投资腐败行为方面做出过高期望。然而,鼓励更多社会主体参与到打击腐败,营造公平竞争营商环境,共同推进企业廉洁建设体系已成国际社会共识,更是推动构建“清洁美丽”人类命运共同体的具体创新要求。正如2014年《北京反腐败宣言》所启示的,国际投资仲裁庭作为国际合作反腐的重要社会参与力量,应在解决涉腐国际投资争端中强化腐败治理功能,将反腐法治定位为国际投资仲裁庭的能力建设目标之一,国际投资仲裁机构应最终转变为反腐法治重要主体,让国际投资仲裁实践发展为国际合作反腐法治的高地与战场。第二,反腐法治方式创新。国际投资仲裁庭应实现从“被动腐败应对”向“主动反腐法治”的工作方式转变。换言之,国际投资仲裁庭在解决涉腐国际投资争端时,应重新审视自身的反腐法治功能,重视自己的反腐法治能力建设,通过与其他反腐法治机构合作,创新反腐法治工具或机制,捍卫人类命运共同体在维护市场公平、投资诚信、社会法治和可持续发展方面的全球共同利益。

二、国际投资仲裁反腐法治的现实困难

关涉腐败的国际投资仲裁实践可追溯至1992年的SPP v. Egypt案裁判。此后,投资争端方(包括东道国政府与外国投资者)在仲裁程序中提起跨国投资腐败抗辩的仲裁案件纷纷涌现。据统计,在28个国际投资仲裁案中,腐败问题或被暗指,或被明确用以抗辩[4]。针对国际投资仲裁庭过去20多年间应对跨国投资腐败指控的实践,对照人类命运共同体理念下国际投资仲裁反腐法治的必然要求与具体创新标准,现实困难不容小觑。

1. 国际投资仲裁庭“甩锅式”拒绝行使管辖权导致国际投资法政策目标现实落空

首先,纵观所有涉腐国际投资仲裁案例最显著的一点就是与投资相关的腐败(或其他不当行为)都是在确定仲裁庭是否对案件享有管辖权的审理初始阶段即被匆匆处理,投资仲裁庭根本未予考虑跨国投资腐败的违法性质是否严重到足以排除仲裁庭的管辖权。换言之,仲裁庭这种动辄拒绝行使管辖权、极具“甩锅式”嫌疑的裁判方式一方面使东道国对投资腐败所应担负的法律责任无从追究,另一方面使外国投资成为不利法律后果的唯一承担方,国际投资法制度(包括国际投资仲裁机制)所创设的外国投资者保护的初衷与目标无疑遭到现实落空。

其次,若对Inceysa v. El Salvador案的仲裁法理(投资者的欺骗性虚假陈述有悖于投资协议中的“遵照东道国法律法规”条款,外国投资为非法投资,故而仲裁庭无管辖权)予以反思,仲裁庭的裁判推理过程与结果跟东道国通过吸引外资,从而促进本国经济发展的社会政策目标背道而驰:Inceysa案仲裁庭对涉腐投资争端无疑拥有管辖权——鉴于“遵照东道国法律法规”条款关乎的应是投资的本质(即投资本身必须符合东道国法律法规要求,譬如投资者不能在东道国创设诸如毒品加工厂或制售伪劣产品车间之类的投资从事违法活动),不能任意扩大解释为在跨国投资过程中伴随发生的任何法律侵害行为⑥。

最后,国际投资法(包括国际投资仲裁法)的全球公法本质决定了国际投资仲裁庭在解决涉腐跨国投资争端时不能生搬硬套涉腐国际商事仲裁法理。在国际投资仲裁实践中,裁判所依据法律基础的(全球)公法性质与东道国-投资者间非对称法律地位关系无论在动态上还是从内在性上讲,均有异于国际商事仲裁中的两个平等主体间的普通商事交易关系。具体而言,在跨国投资腐败或其他不当行为中或多或少都隐含着投资者与东道国间的“相互促成因素”——譬如投资者的行贿与东道国官员的受贿;官员的索贿与外国投资者的行贿;投资者的欺诈性虚假陈述与负责投资审查官员的故意或疏忽等。正是因为跨国投资腐败的相互性特征,若只单方面对争端一方进行追责,对另一方放任自流,仲裁活动的公平正义无从谈起。然而人们面对的现实却是,投资仲裁庭却几乎一致性地援引国际商事仲裁体系中所发展起来的仲裁法理原则⑦。

2. 现行涉腐国际投资仲裁法理 “简单粗暴式”演绎与仲裁适用法具体细化要求间的差距

通常认为,现行国际投资仲裁庭解决跨国涉腐投资争端的裁判法理源自国际商会第1110号仲裁案(1963年):时任独任仲裁员Lagergren法官拒绝对声称存在商事贿赂的争端案行使管辖权——理由在于所涉商事合同已为腐败所玷污,有悖于公共政策。自此,“玷污”理论便成为涉腐投资仲裁法理的基石:一旦跨国投资腐败被证实,外国投资即为腐败所玷污,故而要么涉腐投资合同有悖于国际/跨国公共政策或一般法律原则(诸如诚实信用、任何人不能从其违法行为中获益与不当得利禁止等),合同归于无效,投资者诉请予以驳回;要么涉腐投资有违投资协议内的“遵照东道国法律法规”条款,相关投资即为不受投资协议保护的“非法投资”,从而仲裁合意并未存在,仲裁庭遂拒绝行使管辖权[5]。

事实上,无论是国际/跨国公共政策还是一般法律原则,关乎用于涉腐国际投资争端裁判的此类法律渊源一个显而易见的不足在于,其实体内容过于模糊与抽象,未能为在真实案件中需对现实问题进行判定的仲裁员提供具体指导。正如Alan Redfern所言,“即便是关于全球普遍适用的贿赂与腐败事项,最棘手的还是处理细节问题。……一些看似明显的问题,譬如支付金钱的目的是否是为了获取合同,以及合同实际上是否是通过金钱支付予以获得?这些问题出奇地难以证明。……参照经合组织公约(即《禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》)也无法为仲裁庭提供所要求的精准规则去裁定贿赂对其所受理案件的影响。仲裁员必须借助具体的仲裁程序法与适用法。”[6]

3. 当事方的腐败指控对大部分案件结果的非决定性影响

(1)腐败抗辩大多由东道国提出

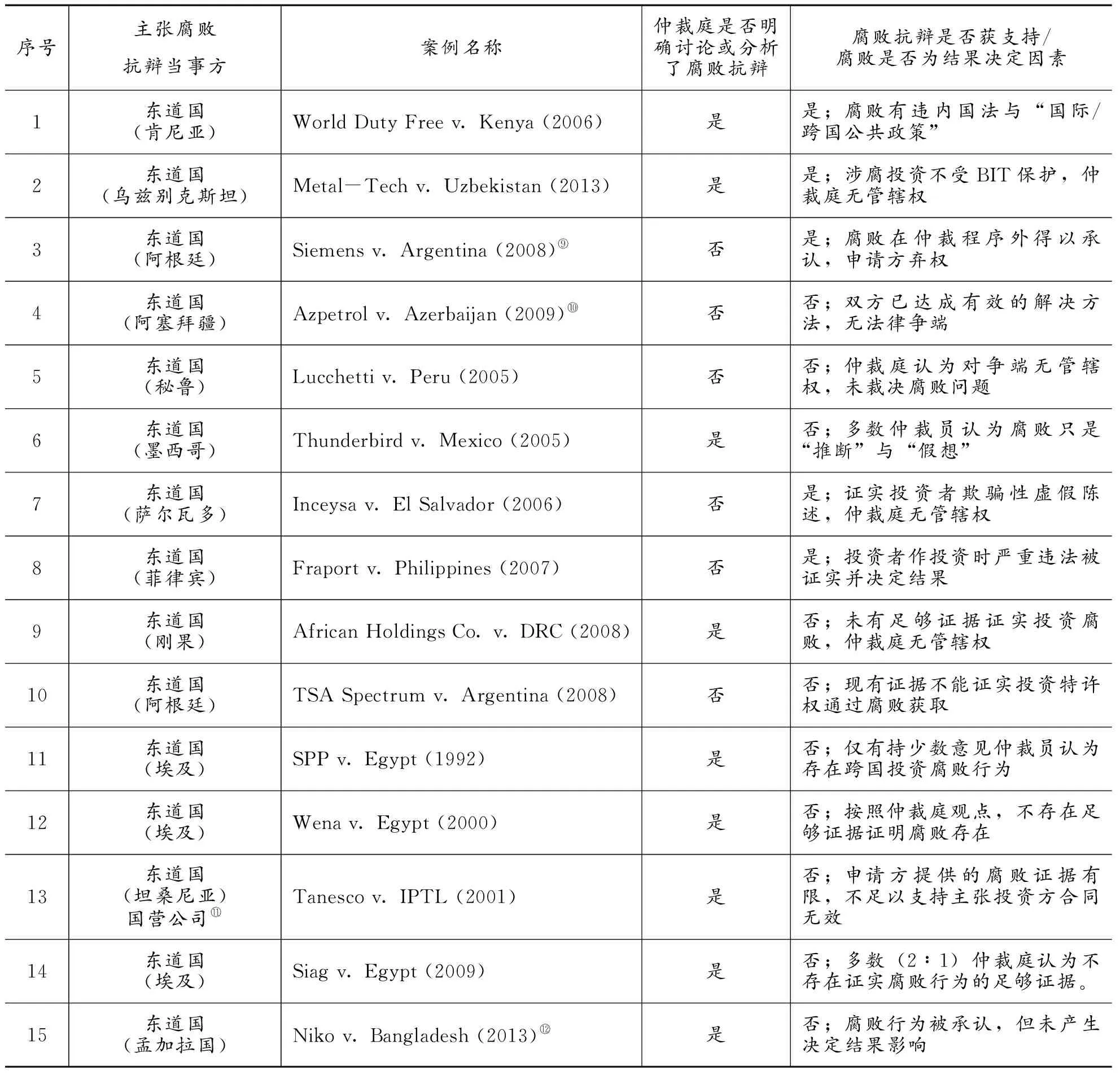

在重点研究的20个涉腐投资仲裁案中⑧,东道国对投资者诉请提出腐败抗辩的数量为15件(见表1),仅有5个案件为外国投资者针对东道国作出腐败指控(见表2)。3∶1的比例极有可能将维持为腐败抗辩大多由东道国提出的常态化特征。东道国援用腐败抗辩大致想实现三个目的:第一,从整体上挑战仲裁庭的管辖权;第二,对投资者诉请的可许性提出异议;第三,寻求对投资基础协议予以撤销。在表1的第1至第10个仲裁案中,外国投资者的仲裁诉请均被仲裁庭予以驳回,其结果等同于东道国提请的腐败抗辩主张得到了仲裁庭的肯定。而在第11至第15个案例中,外国投资者的诉请(至少大体上)获仲裁庭支持。

表1 东道国政府(或国有公司)主张投资者腐败抗辩案例

在表2所示的5个涉腐投资仲裁案件中,外国投资者基于自身被东道国官员索贿或认为东道国(或其官员)涉嫌腐败等事实,认为东道国有违于其在相关投资协议中所承诺的给予外国投资者公平平等待遇以及全面保护与安全保障义务的理由而提出腐败抗辩。但在第1至第4个仲裁案件中,令人觉得遗憾的是,外国投资者的所有诉请均被予以驳回。如EDF (Services) v. Romania案中,尽管投资者提供了罗马尼亚时任首相试图索贿250万美元的录音带证据,但仲裁庭认定该证据未能达到“清晰且令人信服”标准,因而不予采纳。该案的裁决结果是其他同类的投资者提出腐败指控案件的缩影,迄今很少发现外国投资者在投资仲裁中通过援用东道国腐败理由寻求到赔偿的成功案例。唯有在表2的第5例案件(即Rumeli v. Kazakhstan案)为例外情形。在该案中,作为腐败抗辩提起方的外国投资者诉请(至少大部分)获仲裁庭支持——2008年7月29日,申请方赢取了1.25亿美元的裁决书。

表2 外国投资者援引腐败抗辩案例

(2)腐败指控对仲裁案结果的影响为非决定性

按道理,若欲认定跨国投资为腐败所玷污,投资仲裁庭就要查实腐败确实存在。但具有讽刺意味的是,在实践中仲裁庭并非通过亲身运用具体证据标准,并对当事方的举证责任予以分配的方法来判定跨国投资腐败是否确立的(当然,这也间接说明投资仲裁中证明腐败何其困难),腐败证据的坐实全凭申请方主要证人的亲口承认。也许在所有涉腐国际投资仲裁案中,仅有Niko v. Bangladesh案仲裁庭真正查实了贿赂的确切证据(其实,这一次依然是通过申请方的亲口承认)。但该案投资者的腐败行为并未对裁决结果产生影响,鉴于仲裁庭认定自身对案件不拥有管辖权。值得特别指出的是Inceysa v. El Salvador仲裁案:尽管贿赂在庭审程序中被影射到,但并未进行过具体讨论。最终,由于投资者的欺骗性陈述被证实,仲裁庭拒绝行使管辖权,从这一点上讲,腐败构成案件结果的决定因素。此外,2008年Siemens v. Argentina仲裁撤销案中,虽然西门子公司腐败行为被德国与美国检察部门以及内国法院查实(从而自身被迫承认腐败)发生于投资仲裁程序之外,但鉴于申请方对原裁决书赔偿予以放弃,撤销程序终结,故而亦可将该案归为腐败对案件结果具有决定影响的案件。

通过对表1与表2的案件信息进行分析后不难发现,尽管在少数案件中通过争端方承认或证人证实的方式使得跨国投资腐败行为变得“显而易见”之外,对于其余的绝大部分案件而言,投资腐败显然对案件结果并未起到决定作用(5:是;15:否)。

4. 腐败证明的高标准要求与国际投资仲裁庭反腐调查职权的先天不足矛盾

正如仲裁庭在African Holdings Co. v. DRC (2008)案中所表达的担忧一样,在国际投资仲裁中为数众多的东道国寻求通过腐败抗辩的方式来实现阻碍仲裁庭行使管辖权或影响仲裁庭在事实方面的裁决;“这也是为何(腐败)证据标准要求特别高的另一原因”。是故,仲裁庭通常宣称腐败为“非常严重的事项”,查明腐败需要 “强有力的证据”(或者用裁决书中的措辞是“无可辩驳”)——比如,来自那些认为所涉腐败行为触犯刑律国家的已遭犯罪起诉的证据。

但是众所周知,相较于内国反腐执法机关所享有的全面、深入调查权而言,国际投资仲裁庭在反腐调查职权方面可谓“先天不足”。如前所述,投资仲裁庭对跨国投资腐败证据的证实一般采取当事人承认或证人作证或仲裁程序外其他反腐执法机关查实等间接方式,并非自身通过利用调查职权,对争端方举证责任予以分配,然后依照证据标准对腐败事项做出认定的直接方法。如此,腐败证明的高标准要求与国际投资仲裁庭反腐调查职权先天不足之间的矛盾昭然若揭。

于是,在涉腐国际投资仲裁过去20多年的实践中,仲裁员们基本表现出不愿直接处理腐败事项的情绪。每一仲裁程序均采纳较高的证据标准,但仲裁庭却无一例外地未能通过直接方式裁定跨国投资腐败真正发生过——对案例中的腐败证据问题要么未予重视,要么未进行更进一步的考虑(至少未体现于裁决书文本)[7]。

5. 投资仲裁中东道国腐败追责机制的缺失与外国投资者单独担责的权益保护失衡

无疑,现行国际投资仲裁庭动辄对涉腐国际投资争端拒绝行使管辖权的“甩锅式”应对策略实属权宜之计,不应为未来涉腐投资仲裁庭作为先例予以遵循。以World Duty Free v. Kenya案为例,仲裁庭一方面基于前总统的受贿而认定投资合同无效,进而拒绝行使管辖权;另一方面却并未对东道国是否已起诉涉腐高官事项进行问询(该案中,前总统的受贿导致东道国的国际责任未予丝毫追究),最终导致外国投资者成为跨国投资腐败法律责任的唯一承担方。东道国跨国投资腐败追责机制的缺失与外国投资者单独担责的权益保护失衡矛盾成为目前投资仲裁法理的“阿喀琉斯之踵”。至今未有明显迹象表明,仲裁员明确要求寻求援用腐败抗辩的当事方(尤其是东道国)必须已经尽力设法对跨国投资腐败行为予以了积极应对。

概言之,根据现行投资仲裁法理,东道国即便违反了其外国投资保护的条约义务,但鉴于仲裁庭拒绝行使管辖权,导致东道国的潜在法律责任无从追究。既然腐败行为损害了公共秩序,那么投资合同就应视为无效,从而触发东道国返回投资的义务(实践中,东道国有可能已将投资者的资产实行征收了)。可如今基于仲裁庭对管辖权的拒绝,投资者的这一请求变得无门可诉。从这一点上讲,仲裁庭的裁决推理根本未对“不当得利”这一古老的民法原则予以认真考虑[8]。从国际投资仲裁的实际效果看来,处于被诉地位的东道国(乃至东道国官员)获得了不正当的优势地位,从而导致了投资争端双方的权益保护严重失衡。

三、国际投资仲裁反腐法治的“良法善治”因应路径

综上,当遭遇目前应对涉腐国际投资争端的被动局面时,国际投资仲裁庭面临现实选择:是抱守 “被动腐败应对”旧习抑或践行“主动反腐法治”新为?仲裁庭有必要反思现行国际投资仲裁法理,领会国际投资仲裁机构与内国国家机关间的跨国投资反腐法治职能重合特征和功能贯通意义,站在人类命运共同体理念高度突出强调国际投资法的全球公共利益保护基本作用,大力倡导国际投资仲裁反腐法治的“良法善治”因应路径应对。

1. 国际投资协议反腐条款的全面覆盖与具体细化

国际法规范对外国投资的保护与促进作用的具体表现之一在于:现行有效的双边投资条约与多边经贸条约中的投资条款所织成的这张网对外国投资者提供全面、具体且总体上不相互冲突的国际法规则保障,包括能寻求国际司法或准司法机构对这些规范予以施行。然而,其中一个未能涵盖的重要领域就是跨国投资腐败的应对事项。自1959年以来已缔结的这3000多个投资条约绝大多数对投资腐败议题缄口不语——这也就意味着,作为投资仲裁适用法重要渊源的国际投资条约,几乎无法为仲裁员提供关于在贯彻投资条约框架所赋予的外国投资者保护要旨的同时,如何应对跨国投资腐败问题的任何指导。进言之,尽管国际社会在打击国际投资腐败行为的重要性与紧迫性方面早已取得一致意见,但在反腐法治的程序性与实体性应对事项方面却未达成有效共识:即便是跨国投资腐败依照国际或内国法律标准最终被证实,但腐败的法律后果依然未有定论。形式上的谴责(即各国政府的公开表达)与有效规制(即各国政府实际上准备做与能做到的)之间的差距足以说明国际法对腐败行为的普遍性应对无力。尽管在政府间国际组织着手规制腐败之前,实际上几乎所有国家一致将诸如贿赂与贪污等行为入刑处治;然而这些内国法规范大都不能调整跨国商事主体的行为[7]。因而,国际社会应在当前可资援用的反腐国际法规范基础上共同致力于反腐条款的全面覆盖与具体细化,增强跨国投资反腐法治的实操性。

近些年来,世界范围内的一些双边投资条约已经尝试纳入打击跨国投资腐败的内容。譬如,鉴于有些国家担忧原有双边投资条约的序言部分未能起到真正平衡投资促进/保护与其他公共政策目标的作用,作为应对措施晚近缔结的双边投资条约尝试在序言部分规定较广范围的政策目标[9]。以2007年挪威双边投资条约范本为例,条约序言中明文确定其反腐政策:“……决心对包括贿赂在内的国际贸易与投资活动中的腐败行为予以防范和打击”[10]。此外,作为反映未来跨国投资反腐立法动向的加拿大-秘鲁自由贸易协议(2009年8月1日生效)包含一个“透明度”篇[11],其中B节专门调整“反腐”议题。协议第1908条第1款规定了缔约方应采纳内国刑事立法方式对腐败行为进行惩治,即“通过或维持必要的立法或其他措施对影响国际贸易与投资的事项确定为刑事违法:要求或接受,抑或出于获取不正当商事优势的目的承诺或主动向公共官员提供财物给予。”该条第4款接着明文规定了对从事腐败活动的“企业”施加制裁的范围:包括金钱处罚在内的刑事或非刑事惩处方式。类似的规定还出现在2008年日本-老挝双边投资条约第10条中。

关于跨国投资反腐法治的新动向探讨似乎不能回避考察2018《美墨加协议(USMCA Agreement)》。这一份影响至深的自由贸易协议单独创设第27章“反腐败”专篇用以规范“定义”“范围”“打击腐败措施”“公共官员的廉洁促进”“私营部门与社会的参与”“反腐败法律的适用与执行”“与其它协议的关系”“争端解决”与“合作”九方面事项。“美墨加式”自由贸易协议能否成为国际范围内自由贸易协定“新范本”,目前难以断言。但三国在自由贸易协定内强调缔约各方的打击国际经贸腐败行为的重要意义、集体应对举措以及国际反腐合作义务等无疑闪烁着推动构建“清洁美丽”国际经贸共同体的智慧光芒。

无论如何,投资条约在明确规范跨国投资腐败的法治方式(譬如,一旦腐败被证实则应给予涉事者何种惩处),从而给投资仲裁员提供清晰的裁判指南方面被寄予厚望。鉴于国际层面的反腐重要性已得到公认,且伴随跨国投资领域内影响恶劣的腐败事件的时有发生,在投资协议中纳入更为全面、更具操作性的腐败应对条款也即顺理成章的事情——毕竟,坚持对外国投资者的实体保护只需单纯依靠内国法观点的局限性也是显而易见的。各国会否借鉴国际先进立法经验,在未来的双边投资条约中制定更为详细的反腐条款值得期待。

需特别指出的是,东道国政府所缔结或参加的国际投资腐败治理条约或国际投资协议内的腐败治理条款构成了国际投资腐败治理的主要国际法基础。而东道国内国诸如刑法、经济法、行政处罚法、监察法与民法等部门法,以及部门规章内的国际投资腐败治理规范总和,构成了东道国从事国际投资腐败治理的内国法渊源。在关注内国法中国际投资腐败治理条款的冲突与协调问题的同时,还应积极解决内国法国际投资反腐条款与该国所缔结或参加的国际投资腐败治理条约或国际投资协议内的腐败治理条款间可能存在的冲突,是创建国际投资仲裁反腐法治协作机制进程中无法避免的现实与理论议题。

2. 联合国“国际反腐论坛”框架建议:国际投资仲裁反腐法治协作机制创建

尽管当前国际投资仲裁机制的运行遭遇到来自外部的各种批判与压力,但其能有效地为现行国际投资反腐立法提供施行“利齿”,成为为数不多的国际反腐法治机制的重要一员,关于这点已为实践有力地证明了。事实上,国际投资反腐法治目标既不可能仅仅依靠内国执法机关得以实现,亦不可能完全依靠国际层面得以完成,跨国投资腐败全球治理必须在国际合作的法治框架下同时借助国际与国内反腐力量的通力配合才能取得最终成功。

基本职权为打击腐败的联合国毒品与犯罪办公室认为仲裁是打击腐败的有效工具,建议创设一个“国际反腐论坛”,论坛的法定职责就是“在《国家反腐项目协议》(National Anti-Corruption Programme Agreement)框架内运行一个仲裁机制”。机制将寻求确保内国主管部门(机构)在与国际公司缔结有关公用事业合同或从事国际商事交易方面的国际诚信。需强调的是,仲裁员的管辖权仅适用于合同的商事影响部分。刑事定罪仍将维持在内国刑事司法制度的职权范围内。该仲裁机制的优势包括:客观、高速地抑制官僚作风并推进决定的实施[12]。为了帮助实现打击跨国投资腐败的仲裁机制的有效运作,《联合国反腐工具手册》建议:确定反腐机制所适用的合同种类;在区域性条约与公约内纳入打击经济犯罪(比如腐败)的仲裁条款(譬如,约定遵守《UNCITRAL仲裁规则》等);每份国际商事或公用事业合同要求取得协议信函,以便“赋予国际仲裁机制以管辖权”;鉴于腐败与贿赂的处罚意涵,仲裁员向内国刑事司法主管部门寄送仲裁裁决书[12]。

针对联合国的该项建议,有学者指出,姑且将机制的现实可行性问题搁置不论,但就方案实施成本耗资巨大而言,联合国建议不是最佳的跨国投资反腐法治方案——况且国际范围内将这些规划付诸实践的政治意愿截至目前并不存在(也许永远也难以采取实际行动)——那么更现实、更有效的路径就是充分利用好国际法中已经建立起来了的现有机制[7]。由此,在现行国际投资仲裁反腐立法基础上,创建国际投资仲裁机构与内国国家机关间的反腐法治协作机制,是行之有效的国际投资仲裁反腐法治的“良法善治”因应路径选择。

3. ICSID与内国反腐机关间跨国投资腐败法治协作机制的创建:以中国为示例

人类命运共同体理念考察下的国际投资仲裁反腐法治协作机制创建是跨国投资腐败问题全球法治的中国方案与智慧贡献。创建ICSID与中国国家机关间的跨国投资反腐法治协作机制是中国特色社会主义法治体系建设的有机组成部分。

(1)ICSID与中国国家机关间反腐法治协作机制创建的明文法律依据

《联合国反腐败公约》于2006年2月12日对我国生效。正如公约序言中所指出的,“确信腐败已经不再是局部问题,而是一种影响所有社会和经济的跨国现象,因此,开展国际合作预防和控制腐败是至关重要的”“铭记预防和根除腐败是所有各国的责任,而且各国应当相互合作,同时应当有公共部门以外的个人和团体的支持和参与,例如民间社会、非政府组织和社区组织的支持和参与,只有这样,这方面的工作才能行之有效。”据此,国际投资仲裁机构——既包括如ICSID之类的政府间国际组织,亦包括国际民间组织——均应成为国际投资仲裁反腐法治力量的组成部分。争取国际投资仲裁机构的支持与参与,夯实国内外反腐法治力量基础,既是行之有效的中国特色国际投资仲裁反腐法治因应路径选择,亦是中国勇于承担《联合国反腐败公约》下国际义务的负责任之举。

事实上,我国于2018年10月26日施行的《中华人民共和国国际刑事司法协助法》第67条“中华人民共和国与有关国际组织开展刑事司法协助,参照本法规定”,为我国国家机关与如ICSID之类具有国际组织法律人格的国际投资仲裁机构共同创建反腐刑事司法合作机制提供了明文内国法依据。此外,依照《中华人民共和国监察法》第六章“反腐败国际合作”第50条与第51条规定,国家监察委员会统筹协调与ICSID开展的反腐败国际交流、合作,组织反腐败国际条约实施工作以及组织协调有关方面加强与ICSID在反腐败执法、司法协助和信息交流等领域的合作。

(2)ICSID与中国国家机关间反腐法治协作机制的具体运作

第一,ICSID为争端方成功主张腐败抗辩设置前提条件。假若腐败抗辩由东道国提出,则ICSID在采纳腐败抗辩时需向东道国确认:跨国投资腐败是否涉及政府官员的共同腐败行为?如果回答是肯定的,那么东道国须向ICSID证明其已对涉腐官员启动了内国反腐法治程序,或在其法律框架内已按其所承担的国际义务贯彻实施了反腐败标准,或者向ICSID承诺其将启动针对涉腐官员的内国反腐法治程序。就前两种情形而言,内国反腐机关有义务向ICSID提供外国投资者的腐败证据以及相对应的反腐处罚信息。后一种情形中,ICSID依照约定有权对内国反腐法治结果进行问询以示监督。内国反腐机关必须向ICSID通报涉腐官员的处理结果,以履行其对ICSID所作的反腐承诺,不得无理拒绝。在外国投资者提起腐败抗辩的情况下,投资者必须向ICSID如实披露其是否已经启动了控诉东道国官员腐败的内国反腐法治程序。根据《中央纪委监察部关于保护检举、控告人的规定》第2条,“任何单位和个人有权向纪检监察机关检举、控告党组织、党员以及国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违纪违法的行为。” 《规定》第3条要求,“纪检监察机关对如实检举、控告的,应给予支持、鼓励。” ICSID将中国境内的外国投资者已经做出了检举、控告中国政府官员腐败行为的举动作为投资者成功提起腐败抗辩的前提条件与我国《中央纪委监察部关于保护检举、控告人的规定》的立法精神高度契合。

第二,ICSID与中国国家机关间进行国际反腐刑事司法协助。鉴于在跨国投资腐败调查职权与工具方面存在“先天不足”缺憾,ICSID可依法与中国国家机关开展国际反腐刑事司法协助工作。考虑到ICSID与我国政府间并未缔结国际刑事司法协助条约,ICSID与中国国家机关按照平等互惠原则,通过外交途径开展国际刑事司法协助。我国国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部等部门,是开展国际刑事司法协助的主管机关,按照职责分工,审查处理对外联系机关转递的ICSID提出的刑事司法协助请求,承担其他与国际刑事司法协助相关的工作。中华人民共和国和ICSID在刑事案件调查、侦查、起诉、审判和执行等活动中相互提供协助,包括送达文书,调查取证,安排证人作证或者协助调查,查封、扣押、冻结涉案财物,没收、返还违法所得及其他涉案财物以及其他协助。

第三,ICSID与中国国家机关在投资争端财政义务方面的相互承认与抵扣执行。参照ICSID公约第54条第1款,我国应承认ICSID依照公约做出的裁决具有约束力,并在中国领土内履行该ICSID裁决所加的财政义务,正如该裁决是中国法院的最后判决一样。另外,假若ICSID仲裁庭已做出了对外国投资者不利的裁决,而此后内国的反腐国家机关又启动了跨国投资腐败调查程序,那么内国反腐国家机关的最终罚金能否用ICSID仲裁中投资者所遭致的经济损失来抵扣呢?对此,有学者持肯定态度。其观点认为,罚金抵扣的数额可相当于在东道国提请腐败抗辩情形下外国投资者未能获得支持的ICSID诉请金额。该项建议的可取之处在于一定程度上寻求减缓外国投资者所遭受的腐败成本,从而内国反腐国家机关和东道国腐败抗辩的共同作用不至于构成影响外国直接投资输入的障碍[13]。

反过来,针对在ICSID裁决做出前就已审结的内国反腐司法或行政执法案件,基于公平法律原则与“一事不再罚”行政法一般原理,内国国家机关的财政处罚结果不能重复适用于ICSID裁决的财政义务部分。如“采用财物或者其他手段贿赂单位或者个人,以谋取交易机会或者竞争优势”的外国投资者,违反《中国反不正当竞争法》第7条规定“贿赂他人的,由监督检查部门没收违法所得,处十万元以上三百万元以下的罚款。情节严重的,吊销营业执照。”外国投资者依照该条已被执行的罚款,可得到ICSID裁决的财政义务抵扣。同样地,依照我国《刑法修正案(9)》第390条规定,外国投资者犯行贿罪被中国司法机关施以罚金或者没收财产的,其已被执行的财政处罚可用于抵扣ICSID裁决中的财政方面的不利结果。

四、结语

腐败,是人类社会的毒瘤,是国际社会的公敌,古今中外,概莫能外。廉洁是国际投资利益共同体行稳致远的现实需要。只有将一个个国际投资合作项目建设成廉洁工程,才能让更多的国家和人民分享国际投资活动所带来的经济发展与社会进步福祉。“人类命运共同体”话语的国际投资法学范式转换应转化为具体行动,社会各界需正视国际投资法的全球公共利益保护基本原则对跨国投资腐败治理所提出的全球法治具体命题,人类命运共同体的“清洁美丽”核心内涵有力佐证了“国际投资仲裁反腐法治”概念的成立。基于国际投资仲裁的腐败应对现实困难,倡议国际投资仲裁庭应实现从“被动裁判应对”到“主动反腐法治”的职能转变。国际社会需认真参考联合国“国际反腐论坛”框架建议,做好国际投资仲裁反腐法治的“良法善治”因应路径选择与施行工作。以中国为示例,创建ICSID与内国国家机关间的跨国投资反腐法治协作机制,并尝试将我国关于国际投资仲裁反腐法治协作机制创建的成功经验向其他国家推广,获取国际投资法规制重构与创新关键时期的中国话语权,在实践层面结合中国廉洁“一带一路”建设要求,具体构建“清洁美丽”国际投资共同体。国际投资仲裁的反腐法治课题与我国政府提出的内国反腐法治化、制度化要求高度契合,国内外两个反腐战场的遥相呼应与联动协作堪称跨国投资反腐治理的理想法治模式。

【注 释】

① 表现为世界性“普遍愿景”形式的《禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》(1997)、《反腐败刑法公约》(1999)与《联合国反腐败公约》(2003)等国际法律文件依次登台亮相,国际组织(如联合国、经合组织、世界银行与区域性国际组织等)已然成为制定国际合作反腐规范和程序的中坚力量。

② 早在1977年,美国《海外腐败行为法》得以颁布实施。自21世纪初以来,打击跨国腐败行为的内国强制执行法的数量呈现出大幅增长的态势。单在2004年至2009年期间,国际范围内的反腐败内国强制执行法从最初不多见的5部上升至40多部。

③ 2017年2月10日,“构建人类命运共同体”被写入联合国社会发展委员会“非洲发展新伙伴关系的社会层面决议”;同年3月17日,人类命运共同体理念又接着被写入联合国安理会关于阿富汗问题的第2344号决议;3月23日,理念被写入联合国人权理事会关于“经济、社会、文化权利”和“粮食权”两个决议;2017年11月2日,这一理念又被纳入联大“防止外空军备竞赛进一步切实措施”和“不首先在外空放置武器”两份安全决议之中。

④ 本文将跨国投资腐败行为限定为2003年《联合国反腐败公约》第三章“定罪和执法”全面列举的11种腐败(犯罪)行为(第15条至25条),即贿赂本国公职人员;贿赂外国公职人员或者国际公共组织官员;公职人员贪污、挪用或者以其他类似方式侵犯财产;影响力交易;滥用职权;资产非法增加;私营部门内的贿赂;私营部门内的侵吞财产;对犯罪所得的洗钱行为;窝赃;妨害司法。

⑤ 目前对“清洁美丽”核心内涵的阐述主要聚焦于生态环境文明方面。但作者认为,精神文明方面不可忽视,两种文明都应予以同等程度的重视。只有两种文明齐头并进的世界才是真正全面意义的“清洁美丽”人类命运共同体。

⑥ 更何况,“遵照东道国法规条款”在实际适用方面存在不确定性问题:譬如,投资者必须遵守哪些法律法规,以及怎样才能称得上为“遵照法律”? “遵照东道国法律法规”条款是否对投资者施加了一种持续义务,要求其对具体投资的守法情况实行全程监管,抑或该条款仅适用于投资作出之前的阶段范围?在裁定投资者违反适用法的责任时,是否存在一些能主张减轻责任的裁量因素?

⑦ 如World Duty Free v. Kenya案,第161段;Inceysa v. El Salvador案,第245段;以及Fraport v. Philippines案裁决书均援引国际商事仲裁法理。

⑧ 鉴于有些涉腐投资仲裁案的裁决书对争端方所提出的事关腐败的主张未做专门的详细讨论,故从资料的可获得性方面进行考虑,本文研究剔除了其中的8个涉腐投资仲裁案,它们分别为:1. Metalclad Corporation v. Mexico, ICSID Case No. ARB (AF)/97/1;2. SGS v. Pakistan, ICSID Case No. ARB /01/13; 3. Bayindir v. Pakistan, ICSID Case No. ARB /03/29; 4. Azurix v. Argentina, ICSID Case No. ARB /01/12;5. Lemire v. Ukraine, ICSID Case No. ARB /06/18;6. Chevron and Texaco v. Ecuador, UNCITRAL Rules Arbitration (PCA Administered; U.S.-Ecuador BIT);7. Oostergetel v. Slovak Republic, UNCITRAL Rules Arbitration (Dutch-Slovak BIT); 8. Rompetrol v. Romania, ICSID Case No. ARB /06/3.

⑨ 2008年阿根廷寻求对ICSID已作出的、裁定阿根廷赔偿申请方西门子公司2.18亿美元的2007年裁决书进行撤销,理由在于西门子前高层在裁决书作出后的其他非仲裁程序中承认公司曾花0.97亿美元获取与阿根廷政府的商业合同。撤销程序启动后不久,西门子公司宣布放弃2007年裁决书中所列权利,撤销程序于2009年终止。Siemens AG v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/8, Award, P. 78 (Feb. 6, 2007); 14 ICSID Rep. 518 (2009).

⑩ 该案虽以和解告终(2009年程序终止),但事实表明和解谈判缘于庭审过程中申请方证人对腐败予以了承认,并且和解协议内容对东道国方面更有利。