壮族史诗《布洛陀》的双向译介史*

2021-12-23⊙张羽

⊙ 张 羽

(华中师范大学外国语学院,湖北 武汉 430079;百色学院外国语学院,广西 百色 533000)

引言

《布洛陀》主要流传于广西红水河流域、右江流域、龙江流域、左江流域及云贵南、北盘江流域的广大壮语、布依语地区,讲述人文始祖布洛陀如何创造天地,规范人间伦理道德,启迪人们祈祷还愿、驱灾辟邪,追求和谐幸福生活的故事,它同时也是壮族“巫教”(或麽教)的经文。[1]它所记载的民族历史记忆可以追溯到石器时代,保留了壮族的原始信仰、哲学观念、道德规范、文化心理、社会生活等方面传统文化的核心内容,也折射出道教、佛教和儒家思想的影响。在漫长的传承过程中,史诗融合大量的神话传说、民间故事、历史事件、歌谣谚语等多元创作渠道和文化模式,体现了口传史诗的程式结构和表演特征。2006年,该史诗以其在民族历史文化、宗教信仰、文学、哲学等方面的价值和艺术成就入选国家级非物质文化遗产名录。

《布洛陀》史诗在内容结构上分为两个部分:经诗和古歌。前者是麽教神职人员布麽主持宗教祭祀仪式时使用的经文,后者主要是创世歌等长篇叙事歌谣。[2]在文体形式上,史诗的诗行以五言或七言为主,相邻两行押腰脚韵,即前一行末尾的音节和后一行除末尾音节以外的任意一个音节押韵,遵循末尾元音和辅音相同或相近的原则。例如,《布洛陀经诗译注》第一篇·造天地(一)中的以下诗行(粗体字表示押韵的音节):

Bak dou laj fihnding那时门口还没见红光

Bak dousingzfihrongh那时城门还没现光亮

Donghranz vuengz fihcauh那时王还没造屋桩

Baed sambaujfihciq那时三宝神还没确立

Miuh aen cihfihdaengj 那时庙宇没有盖[1]76-77

在传承方式方面,除口头传承以外,大概在明代还出现了以古壮字书写的手抄本[3]。由于各地区布麽的师承关系各异,社会文化生活状况不同,再加上古壮字没有经过正字法规范,其书写形式不统一,异体字大量存在,各地就出现了许多手抄本异文。1957年出现以拉丁字母为基础的拼音壮文,拉开了《布洛陀》学术文本化的序幕,此后该史诗被翻译成汉语、英语、泰语、印尼语、越南语、缅甸语和老挝语,在中国、美国、泰国和荷兰出版。该史诗翻译及其相关研究已经成为国内壮学研究的热点,并逐渐引发海外汉学研究的重视。

一、史诗《布洛陀》的双向译介

本文所说的“译介”指翻译和评介,其中评介包括相关翻译研究、评论和文化推介。双向译介,一方面是指国内译者和壮学学者的译出和评介行为,另一方面是指国外译者和汉学学者的译入和评介行为①。

(一)国内译出与评介

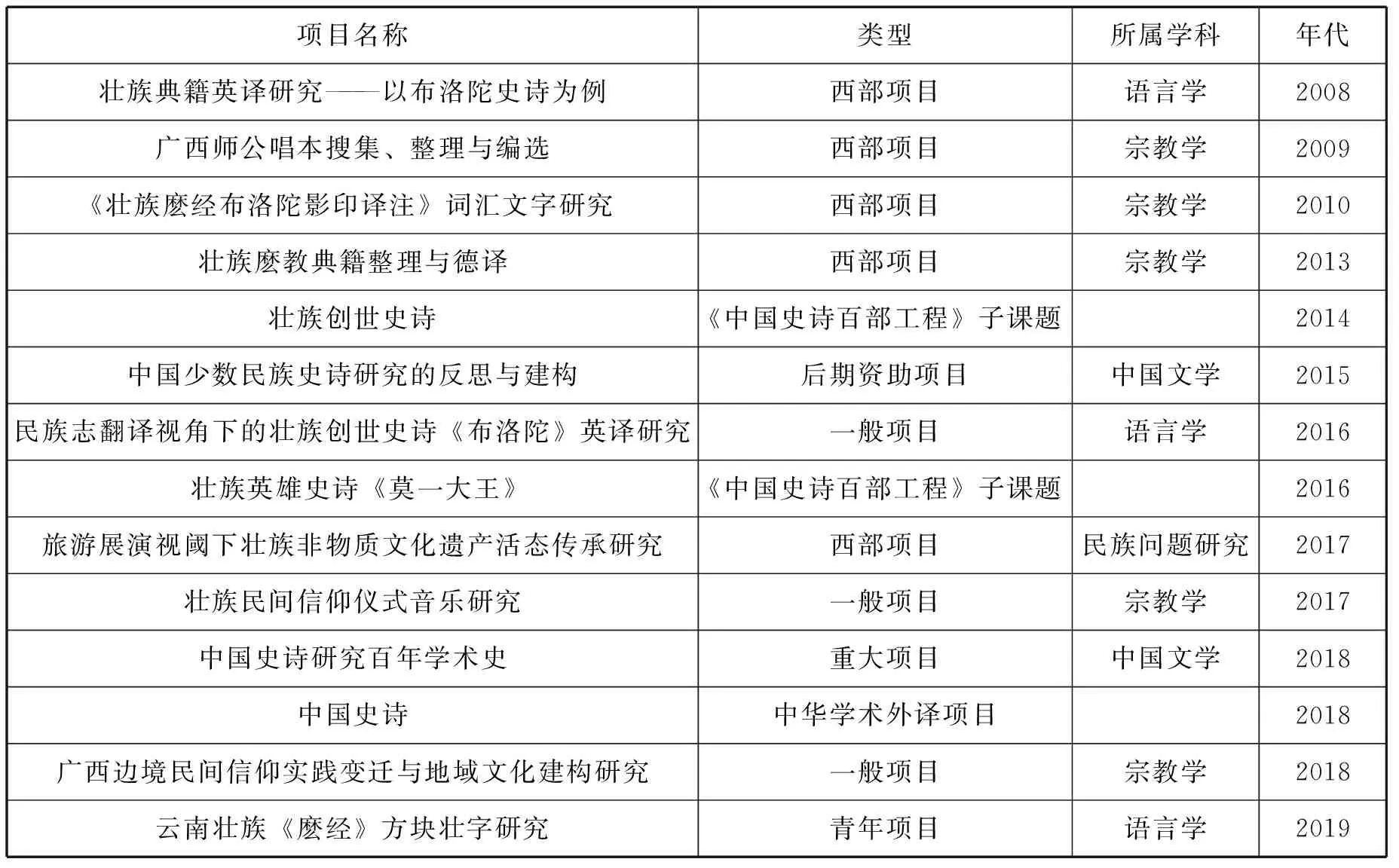

从20世纪50年代开始,由相关政府部门、科研院所、高等院校、民间团体、学术期刊、出版机构、学者、文化传承人等广泛参与的《布洛陀》保护传承、学术研究与译介工作在广西、云南有计划、有组织、系统地开展起来,并陆续得到各级社会科学基金项目资助,其中国家级社科基金项目就多达14项(立项情况详见表1),相关著作和研究成果不断涌现。

表1 《布洛陀》史诗相关国家社会科学基金项目立项情况(截至2020年5月18日)

国内译出和评介可分为以下几个部分,即唱本搜集、民译汉和民译外,以及译本评介情况。

1.唱本搜集

关于文本的收集范围,目前学界普遍认为壮族的巫教和麽教之间一脉相承、紧密联系。如,张声震在《布洛陀经诗译注》前言中将《布洛陀经诗》定义为“壮族巫教经文”[1]序3,并在《壮族麽经布洛陀影印译注》的前言中讲到,壮族先民瓯骆民族的原始信仰是由“越巫发展产生了以祷祝神灵禳解的麽教形式”[4]14。牟钟鉴称“麽教是一种较高形态的巫教”[5]。黄桂秋认为巫觋与布麽都同属巫教范畴,同宗同源。根据著名巫教学者宋兆麟的分类,它们分别属于“神灵附体巫师”和“主持祭祀的祭司”,只不过前者产生于母系氏族社会,属于“低级阶段”的巫教;后者萌芽于父系氏族社会中后期,属于“较高级的巫教”。[6]因此,本文将壮族巫觋信仰文本也纳入《布洛陀》经诗文本的范围。

唱本包括口头文本和手抄本两种形式,其搜集过程又分为三个时期。

第一个时期是初步探索期。在1958-1987年间,文本搜集以小规模、小众参与的活动为主,其中代表性的版本有广西壮族文学史编辑室搜集出版的散文体《陆驮公公》(1958),广西民间文艺协会搜集的师公唱本“招谷魂”(1978)和“招牛魂”(1980),周朝珍口述、何承文整理的散文体神话《布洛陀》(1984),覃承勤搜集的师公唱本史诗《布洛陀》(1985)。1986年,广西壮族自治区少数民族古籍整理出版规划领导小组办公室(以下简称古籍办)成立,将《布洛陀》史诗确认为巫教经诗,纳入“七五”重点规划项目,并上报为全国少数民族整理重点项目。1987年,古籍办领导小组会议决定由广西壮族自治区民族古籍整理办公室统一组织该项工作,这标志着唱本搜集向第二阶段迈进。

第二个时期是横向拓展期。1987—2001年,古籍办组织了一次大规模的、各方面主体广泛参与的手抄本搜集活动。这一阶段搜集的主要唱本有:1991年王明富在云南文山州西畴县鸡街乡搜集的《麽荷泰》《超度经》,1995年覃建珍在广西百色市右江区龙川镇搜集的《唑双材》《禳解双棺经》,2000年唐云斌在广西百色市田阳县玉凤镇搜集的《雜麽一共卷一科》(多经合一经卷)。这两个阶段,在广西河池、百色市有关乡镇村落共收集了29个手抄本。

第三个时期是纵向深入期。2001年至今,唱本的搜集以在广西右江流域等地零星、补充性搜集为主。主要文本有:2001—2011年在百色市搜集的《巫神祭辞》2部、《巫仪诵辞》14篇、《巫坛歌辞》5篇,2012—2017年广西百色市田阳县坡洪镇陇升村个强屯搜集的13个麽经手抄本等。另外,黄兰芬、唐远明于1989—2009年间搜集凌云泗城巫调的过程跨越了后面两个时期。这些文本成为民译汉和民译外的主要原本。

2.译本情况

(1)民译汉

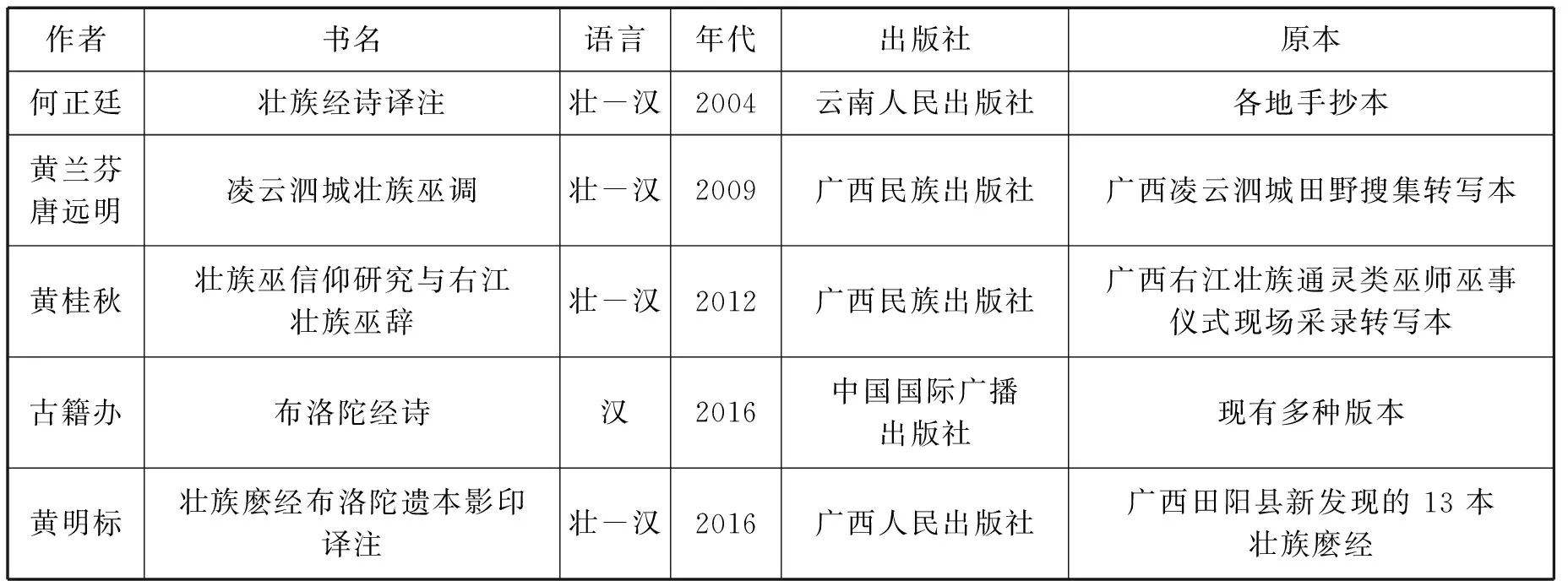

国内译者和学者们根据文本的内容、情节,按照时间、逻辑顺序对搜集到的文本进行编排整理,兼顾结构的系统性和情节的完整性,然后将其编译成壮-汉对照版的史诗,主要译本情况详见表2。

表2 史诗《布洛陀》民译汉译本

续表

这些译本,在文本形式上往往包含详尽的序言、引言、注释等副文本,正文部分以古壮字—壮拼音—国际音标—(汉语直译)—汉语意译逐行对照的形式呈现;文体形式是以散文体为主;翻译方法上以音译+(汉语直译)+汉语意译对照+详细文中注释为主;在译本类型上属学术性译本,主要以民族文化典籍的档案式抢救、保护和为史诗后续相关学术研究及申遗工作提供数据资料为翻译动机,目标读者主要以专家学者为主,普通读者为辅。

(2)民译外

2008年百色学院韩家权教授获得了一项国家社科基金项目“壮族典籍英译研究——以布洛陀史诗为例”,作为国内首个少数民族典籍英译国家级项目,开启了国内旨在推动少数民族文化典籍对外传播的《布洛陀》史诗民译外活动。韩教授及其翻译团队在对现有的《布洛陀经诗译注》(1991)和《壮族麽经布洛陀影印译注》(2004)文本进行整合、编排和汉译的同时又进行英译工作,历时4年于2012年在广西人民出版社出版了《布洛陀史诗(壮汉英对照)》。该译本的翻译原则是“总体审度”和“微观分析”,以求“传神达意”。[7]译本采用简短的副文本,包括插图、序言、后记在内约占总篇幅的8%,译文部分为古壮字—壮拼音—国际音标—汉语意译—英译对照形式;文体形式上充分考虑到原文的“骈俪”句式,并添加了标点符号,使行文连贯,对文化负载词进行了一定程度的异化处理以彰显民族文化特色,但是没有兼顾到原文韵律特征,而是译成散文体形式;翻译方法上采用音译+意译+脚注的方式,因此在译本类型上仍然体现学术性特征。

除了英译本以外,广西社会科学院壮学研究中心研究员潘其旭及其广西民族大学翻译团队在“民族文字出版专项资金资助项目”资助下,于2018年出版了韩教授英译本的姊妹篇,即泰语、越南语、印尼语、缅甸语、老挝语译本。这些译本的原本与英译本的原本相同,并沿袭了英译本的文本形式、文体形式,由同一出版社出版,与英译本合成一套《布洛陀》史诗外译丛书。民译外译本针对的读者群体为对壮族文学典籍感兴趣的专家学者和普通读者。

无论是民译汉还是民译外,在出版方面都获得了官方机构、学术机构、出版社的合力支持,呈现出相对集中、有步骤、有计划地进行的态势。

3.译本评介

国内《布洛陀》史诗学术研究始于20世纪80年代,成果十分丰硕。截止2020年,相关专著和论文集有140余部;以“布洛陀”为主题词的硕士论文33篇、博士论文5篇、学术期刊文章409篇、会议论文20余篇,涉及的学科有语言学、宗教学、民俗学、人类学、文学、哲学、美学、艺术、教育学、版本学等。按照研究对象,这些成果可分为两大类:汉译本评介和英译本评介。

(1)汉译本评介

汉译本的评价研究成果丰硕,涵盖人类学、民俗学、考古学、神话学、美学、文学、文化研究等理论视角和方法,按照内容可分为三个时期。

第一个时期:1983—2000年间研究的焦点是史诗宏观文化意蕴的挖掘,具体包括史诗原始信仰与宗教神话价值、语言价值、文学价值、审美特征等。例如,徐赣丽于1999-2000年在《广西民族研究》连续发表了5篇文章评述史诗的文化价值。

第二个时期:2001—2015年间此类研究进入爆发期,仅期刊论文数量就达到232篇,研究内容向中观和微观层面深入,主要涉及语言、文化传承保护与重建、具体文学意象与叙事结构等。例如,张显成、高魏认为《壮族麽经布洛陀影印译注》在“条目增补”“释义补充”“书证补缺”方面具有方块壮文字辞书编纂价值。[8]时国轻从麽教信仰及其现状出发,首先区分了广义和狭义的布洛陀信仰,并分三个阶段对狭义布洛陀信仰重构进行梳理,提出布洛陀信仰重建具有三性,即戏剧性、复杂性和全息性,列举有关学者、麽公等对布洛陀信仰重建的观点,反思布洛陀信仰重构的社会历史和现实问题,提出对待布洛陀信仰重建的合理做法,即以维护社会的安定团结与和谐发展为出发点,正视民间信仰的存在和影响,引导民间信仰良性发展,并促进其发挥应有的社会和政治功能。[9]

第三个时期:2016年至今,研究对象呈现横向拓展和纵向深入的双重态势,主要表现在文化研究中开始偏重布洛陀文化与其他民族及跨境民族文化的横向比较,具体文化元素的挖掘、重构与当代阐释,民族文化心理等方面。例如,杨杰宏通过比较《布洛陀》和《崇般突》在文化类型、核心主题、概念范畴方面的差异,提出把前者称为“稻作史诗”、后者称为“祭天史诗”更符合两部史诗的文化特质。[10]黄玲认为中越同源神话的文化原型、宇宙观念、信仰仪式及其历史心性,为中越跨境族群的现实生存和世代传袭提供了共享历史和家园遗产。[11]

(2)英译本评介

2015年以前,英译本评介研究主要关注译本总体评价和翻译策略。汪榕培在《布洛陀史诗》(壮汉英对照)序言中称该译本和研究著作为“中国少数民族文化典籍的英译和研究添上了浓重的一笔”[12]。王宏印在《中华民族典籍翻译研究概论——朝向人类学翻译诗学的努力》中介绍了韩家权英译本的基本情况和翻译模式。[13]陆勇介绍了译者团队的原本选择原则、翻译目的、译本体制和传神达意的翻译标准。[14]王治国认为该译本“多语对译的全景呈现和编排体例是一次成功的尝试”,所采用的民族志诗学译法为该类翻译提供了“新的策略”。[15]

2015年以后英译本评介的研究方向主要为中外英译本比较,理论视角向多元化方向发展,除生态翻译以外,还出现了目的论、语言学(认知语言学、系统功能语言学等)、比较文学变异学、生态哲学、跨文化传播学等视角;研究方法也从单一的文本对比转变为文本对比与文献计量、可视化分析等定量研究方法的结合,研究内容焦点是文化翻译技巧、方法和模式,主要有三种观点:第一个观点主张重点关注史诗的原生态文化要素,体现其中的生态观念[16];第二个观点主张关注原文的语言特性,再现其隐喻性表达,修辞特征,语篇功能[17-18];第三个观点主张关注文化翻译模式,充分利用多模态的表现手法[19-20]。

(二)国外译入与评介

1.译本情况

国外《布洛陀》的英译者是美国民族志学者贺大卫(David Holm),现任教于台湾政治大学民族志学系,担任博士生导师,曾任澳大利亚墨尔本大学亚洲研究院教授、博士生导师,主要研究方向是中国西南台语支民族语言、文学和信仰。在1993年9月,他约见了壮学理论体系奠基人张声震和壮族民间文艺理论家、作家蓝鸿恩。经过一番讨论之后,他决定承担这部史诗的英文翻译工作,并与古籍办签订了一份正式的协议。而后,得益于澳大利亚研究理事会基金项目“壮族戏剧与仪式”(1994-1997)、蒋经国国际学术交流基金会项目“中国的戏剧与仪式”(1994-1997)、澳大利亚人文学院和澳大利亚社会科学学院,以及台湾清华大学的资助。他以《布洛陀经诗译注》和个人田野调查搜集的手抄本编译本为原本完成了三部英文节译本的翻译,分别是2003年在美国迪卡尔布市出版的《杀牛祭祖:桂西北古壮字文献研究》(David Holm)、2004年在泰国曼谷出版的《招魂:华南广西台语民族壮族布洛陀古壮字文献研究》(David Holm)和2015年在荷兰莱顿出版的《汉王与祖王》(David Holm和蒙元耀)。这里的第三个译本是2008年史诗对外译介以来,中外学者首度合作的结晶。然而,我国学者蒙元耀并没有参与实际的英译实践,而只是负责前期的录音转写和用汉语完成初步的文本注释工作。

这位美国学者为什么对壮族史诗感兴趣?他的翻译动机是什么?实际上,壮族研究是“19世纪末殖民主义的产物”[21]序8,当时西方强国“为了巩固在南亚和东南亚的统治,打通一条由东南亚直入中国腹地的通道,开始研究我国南方各省的历史、地理、民族、语言、习俗等问题”[21]序8。作为中国人口最多的少数民族,壮族自然是他们的研究对象之一。二战结束后,世界格局发生了深刻变化,前殖民地国家纷纷独立,到20世纪60年代,西方学者又重新燃起了这一领域的研究热情。但是,当时国外普遍认为壮族是高度汉化的民族,对其民族文化身份建构重视程度不高。例如,美国学者白荷婷(Katherine Palmer Kaup)就认为壮族是依靠政策延续的民族。[22]针对壮族的研究多集中于民族历史文化、族源考证,以及与之相关的东南亚壮侗语民族语言流变、神话、原始信仰等方面②。贺大卫通过研究《布洛陀》,发现壮族在部分汉化的同时,保留了许多核心的文化、社会结构。因此,他试图从壮侗语系台语支语言③、文化视角,对《布洛陀》史诗文化进行深度描写,引发西方学界关注壮族宗教文学典籍,重新认识壮族文化,并为人们学习壮族语言、文化或进行东南亚研究与汉学交叉领域的研究提供辅助。相应地,他将其目标读者设定为对壮族文化存猎奇心理的普通读者和对壮侗语系语言文化感兴趣的专家、学生。[23]

基于以上翻译动机和目标读者设定,贺大卫译本包含大量的副文本,即序言、引言、注释、评析、索引、附录(壮文转写说明、词汇表)、参考文献、插图等,占总篇幅的64%—88%,译文正文部分采用壮拼音与英文平行对照形式,文后逐行详细阐释该行词义、异体字来源和相关文化内涵等。《汉王和祖王》译文后面还附有古壮字—国际音标—壮拼音—英文直译的逐行转写文本,附录中还包含方言字与其异体字对照表。此外,每本译著都配有记录唱本音频、转写文本和完整注释的CD。贺大卫的三个译本均表现出学术性译本的特征,主要体现在:译文形式上采用散体形式,不考虑韵律,不太顾及读者的阅读体验;翻译方法上以音译+直译+文后民族志注释的形式出现,呈现一种深度描写的特征,重点放在副文本对史诗原本语言、文化、壮族历史文化背景的解读。在内容方面,贺译本在《布洛陀经诗译注》的基础上结合田野调查采集的手抄本,对已出版的原本进行增补,选取他认为有独特价值和活态意义的部分进行翻译和阐释,对布麽演述场景、道具、仪式过程等的描述体现史诗的表演性特征。最后,在出版方式上,出于某种原因,三个译本分散在不同国家由不同出版社出版。

2.译本评介

贺译本评介研究可分为两个部分:国外评介和国内评介。

(1)国外评介

与国内学者对国内译本评介相比,国外学者对贺译本总体关注度不高,成果也不多,评介内容较为单一、碎片化,主要有两个方面。

第一,从民俗学、语言学角度介绍译本内容,评价翻译质量。例如,印第安纳大学民俗学研究所助理研究员David Elton Gay称《汉王和祖王》是一部会令民俗学家和语言学家满意的杰出版本和译本,其不足之处在于:由于原本是由不同来源的口头或书面文本拼凑而成,与实际口传的源文之间存在差别;附录中没有关于故事类型和母题的索引。[24]莱顿大学学者Robert Wessing认为《杀牛祭祖》通篇贯穿对民族志学和语言学问题的讨论,具有一种令人精神振奋的多元视角;译者对壮族保持核心文化的策略和壮族特有文化现象的挖掘具有创新价值;并提出后续可将壮族杀牛祭祖的仪式与东南亚相关仪式进行比较研究。[25]

第二,基于译本进行语言学、历史文化、宗教仪式等研究。James Wilkerson引用贺大卫《杀牛祭祖》中论述壮族洪水-乱伦神话的观点,来论证女性神职人员在壮族宗教信仰中占据重要地位的神话渊源,进而基于仪式文本和民族志资料,描述她们在两种对立性别观念之间,即中国道教男性特权主义性别观念和本地女性赋权主义的宗教性别观念之间进行仪式协商的方式。[26]贺大卫基于对广西、贵州和云南境内45个地区的麽教经文书写系统比对结果,论证在土司制度被废除以前,麽公(布麽)曾一度与土司家族存在血缘关系或同族关系,并且麽公的经文也间接证明壮族和布依族先民历史上的迁徙流动轨迹和文化联系。[27]

另外,读者评价从某种程度上肯定了贺大卫译本在传播壮族历史文化方面的作用。例如,一位名叫“Scott C.Williams”的读者用标题“宝贵的资源(invaluable resource)”开始了他对《杀牛祭祖》的评论:

在美国,存在一个小范围的(但正在增长的)由收养广西儿童家庭组成的亚文化群体。对属于这个群体的我们来说,关于壮族文化史的综合英语读本很少(如果有的话)。这本书简述了作为中国少数民族之一的壮族的起源,并将其追溯到铜鼓产生的时代。贺大卫的书具有大学课本的深度,但并不难读。他的研究质量很高,他能让读者真正了解到西方学者和广西文物保护者之间缺乏联系的程度。我相信广西的其他父母会像我们一样珍惜这本书,把它放在一个特别的架子上,让我们的孩子们去探索他们的本土文化。④

这位读者首先以壮族儿童收养人的身份,肯定了该译本帮助壮族孩子们了解壮族文化史方面的积极作用,并对其中的学术研究给予较高评价。

(2)国内评介

国内学者的研究主要涉及:第一,贺大卫及其译本评论。例如,黄中习讲述了贺大卫的生平、主要著作、壮语学习和史诗翻译研究的过程[28],总结出贺大卫作为民族志译者所扮演的五重角色,即,源语研习者、文化收集者、文化解说员、文本制作者和深度译者[29]。孙伟探讨了《招魂》译本的深度翻译策略,认为此策略在“向世界展示我们独特的少数民族文化传统、促进多民族文化共同发展,展现多元一体的和谐文明的大国形象乃至推动中华文明走出去的过程中发挥重要的作用”[30]。第二,中外英译本比较。此部分已经在上文国内英译本评介部分提及,此处不再赘述。

二、双向译介简评与启示

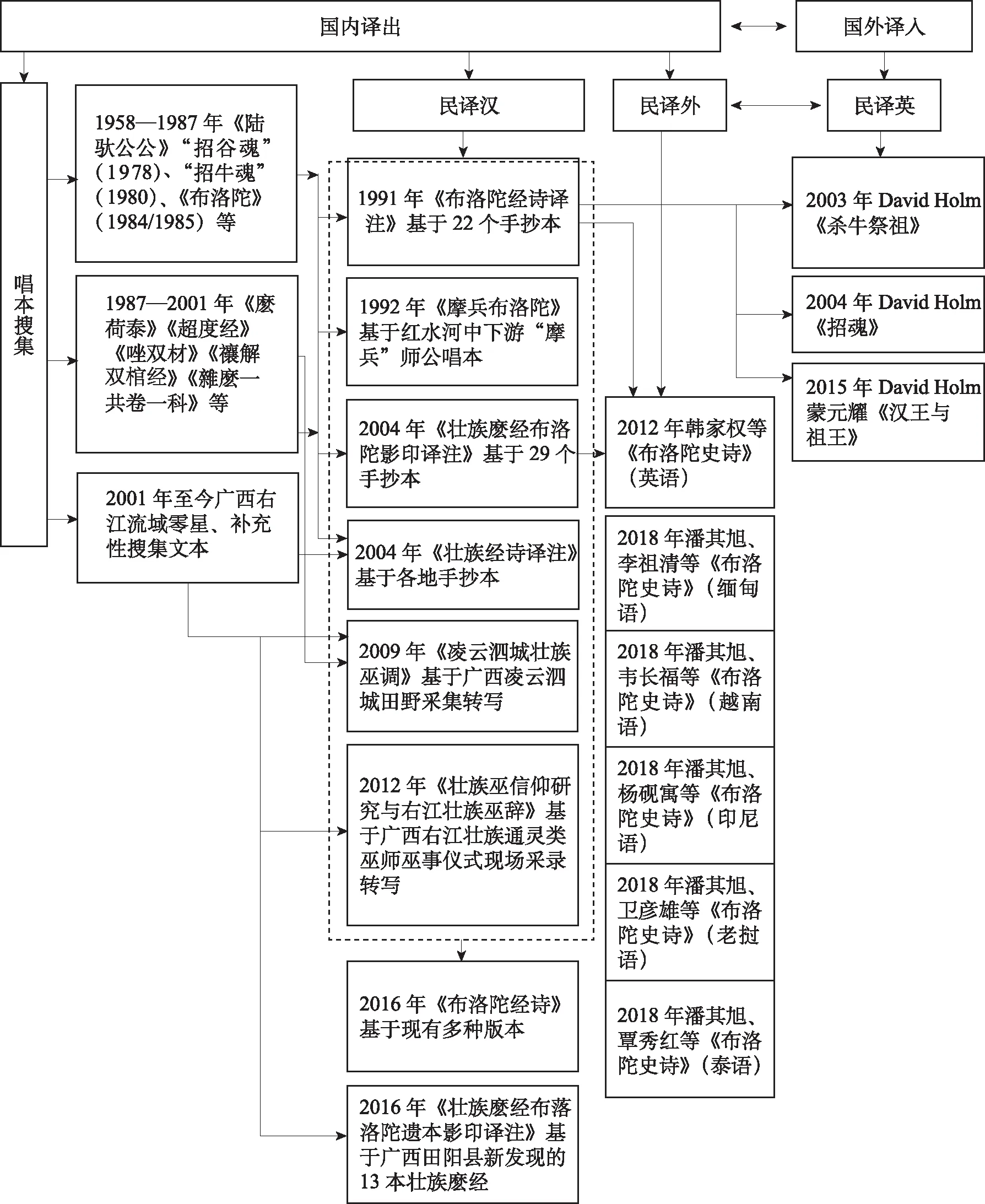

经过国内外译者和学者们的努力,史诗《布洛陀》译介已经形成谱系,其过程和成果详见图1。

图1 《布洛陀》各唱本与译本谱系图

如图1,一方面,国内译出部分由唱本搜集、民译汉、民译外三个阶段组成。第一阶段唱本搜集分为1958—1987年,1987—2001年,2001年至今三个时期,是对《布洛陀》史诗的学术文本化阶段,其成果成为民译汉的基础原本。以第一阶段为基础,第二阶段民译汉部分主要产出了8个壮-汉对照本,图中这两个阶段之间的箭头表示各个民译汉译本的原本来源,而虚线框部分为其下方第一个译本的原本。接着在民译汉成果基础上,第三阶段民译外部分我国壮族译者陆续翻译出版了该史诗的英语、缅甸语、越南语等译本。图中第二、三阶段之间的箭头表示民译外译本所依据的原本,即韩家权团队2012年的译本和潘其旭团队2018年的5个译本所依据的基础原本有两个,分别为1991年和2004年的史诗版本。

另一方面,国外译入的三个英译本的基础原本仅为1991年的史诗版本。此外,图中“国内译出”和“国外译入”,以及“民译外”和“民译英”之间的双箭头表示双向译介主体之间在语言、文化、研究资料等方面的互动与交流,如外国译介者得到我国专家、学者、信息提供者文本解读、文化注释方面的协助,等等。基于以上梳理,笔者将两类译介的异同、不足之处、后续译介设想总结如下。

(一)双向译介之异同

国内译出与国外译入的共同特征是:原本方面,所依据的都是壮汉逐行对照的原本,而非经过文学加工与润色的汉语版本;译本文体形式方面,都使用散文体,保留了原文的重复、修辞特征,但是没有保留诗行的节奏、韵律特征;译本类型方面,两类译本都具有学术性译本特征,采用壮汉英或壮英对照附古壮字转写的形式,于学术研究大有裨益;翻译策略方面,都侧重异化策略,使用直译的方法,以最大限度地传播壮族独特文化。对于后者而言,这也是民族志诗学的根本任务和翻译目的。

国内译出与国外译入的不同点,除了具体语言表达差异之外,二者的英译本还有以下几点区别:后者融合了民族志诗学与深度翻译两种方法,在文本形式上,使用各种注释、评论、序跋、索引、背景介绍等对译本进行了语境化,帮助目标语读者更好地理解译文,而前者没有采用这一策略;后者译本分散在美国、荷兰、泰国不同出版社出版,而前者由国内同一出版社出版。

(二)双向译介之不足

双向译介中存在的问题主要表现在:译本形式单一,没有系统的传播方略;翻译合作呈现单一向度、不平衡性,具体表现在我国学者的工具性参与,身份是民族语资料汉译者、副文本整理者,而非目标语译者;翻译主体单一,国内译者团队为外语专业翻译研究学者,国外是壮族语言文化学者,而没有文学家或著名翻译家参与;评介方面忽视了译本接受与影响研究;国内英译本还忽视了史诗表演性特征的再现;传播方法方面,都缺少有计划的、系统性的营销策略,这些问题不同程度地制约了译本的可接受性。

(三)后续译介之设想

针对以上问题,笔者提出以下改进设想:

一是本体研究仍需加强。以本体研究为基础进行原本改编、改写,促进《布洛陀》史诗的经典化,对其对外传播具有长远意义。已经有学者从母题、审美特征、民族文化精神等角度对史诗本体进行探讨。例如,黄伦生撰文分析了《布洛陀》文本中的生活化口语词汇与写实性句式、简单类比的修辞手法与叙事的隐喻性意指、程式化表达的诗性语言与叙事的意象群组合等口传叙事特点,认为该史诗的程式化表达具有聚集起不同生活意象群、构成诗性生活画面的功能。[31]申遗需要经典,经典化要以把握口传史诗本体精髓为前提,并不意味着丢失史诗的文化特色。因此,译出方式也不一定仅限于从壮语译出,可以多元化。另外,史诗的语言采用高度简化的叙事模式。在情节方面,例如神话人物、英雄人物的事迹方面,留有大量空白,而这些留白就是进行经典化的巨大空间。

二是聚焦文化强国战略目标。针对不同读者群体设定具体翻译目标,结合传播策略,通过戏剧、小说、儿童文学等多元化的译本和转译、述译等多元化的翻译方式推动该史诗的对外传播。《格萨尔》之所以能在西方广泛传播,并产生影响力,在一定程度上要归功于藏传佛教在西方世界的传播,使西方人找到了某种程度的精神慰藉。正如黄维忠所说“基督教文化的衰落,……而藏传佛教独特的个性,足以征服西方人的心灵”[32]。《布洛陀》史诗作为巫教(麽教)经文,其中蕴含了丰富的宗教思想,只是目前译本的这一特征还没有得到足够的重视,或许突出宗教文化是下一步译介的一个可行的突破口。

三是翻译合作。我们不仅要关注译本的接受程度,更应该关注译本的传播质量和效果是否达到提高文化软实力的目标。为避免我们的文化遭到任意的暴力改写和歪曲,也为了和国外学者优势互补,合作翻译似乎是较为理想的方式。但是,这种合作应该互利共赢,双方地位平等,不能是一方主导而另一方处于无主体性的工具性地位。

四是翻译主体选择。我们应该坚定翻译自信,他山之石未必总能攻玉。译本的接受和影响与原本选择、国外图书市场需求、市场营销策略、翻译动机和策略选择、目标语读者群体特性等多种复杂情况息息相关,而不是只有译者才是唯一的影响因素。“熊猫丛书”在20世纪80—90年代的辉煌,除了杨宪益、戴乃迭夫妇,以及少数几个国外翻译家、汉学家的努力以外,我国翻译家宋绶荃、丁往道、刘方、许渊冲、温晋根、马文谦等也撑起了半边天。另外,这一时期的成功也要归功于原本选择、译本版本外观设计、营销策略选择得当,符合国外读者需求。[33]

五是接受和影响研究亟待深入开展,以便不断改进翻译策略和方法。狭义上,这里的接受和影响研究,除了关注译本的可接受性以外,更重要的是聚焦于译本在目标语读者中具体传达了怎样的思想、文化、作品形象,以便提高传播的质量和效果,更好地提升我国的文化软实力水平。另外,此类研究还应关注读者的审美情趣、阅读习惯及认知特征,域外图书市场需求与出版情况、主流诗学潮流、意识形态等方面的研究。因为这些方面是制约译本可接受性的重要因素,从一定程度上决定了原本选择、译本形式、翻译策略等。

六是该史诗的表演性特征及其翻译再现研究亟需加强。其意义不仅在于丰富对史诗本体的认识,在翻译中保留重要的本体特征,体现其社会功能,更在于推动该史诗的艺术传承。口传史诗的一个突出特征就是其流动性、变异性,而这个特征又蕴藏于表演性特征之中。因此表演性特征是口头传统的重要方面,是口传文学区别书面文学的本质特征之一。失去对这一特征的把握,译介也就丧失了传播口头传统的功能。更重要的是,口头史诗面临着消亡的危险,把握表演性特征,即史诗创作和表演的技艺,可以培养出更多的传承人,延续这一古老艺术形式在新时代的创作和流传。

三、结语

《布洛陀》史诗蕴藏着无数壮族文化的奇珍异宝,等待世界人民去欣赏、挖掘。正如贺大卫描述的那样,这个文学宝藏“罕有人涉足”[23]159。本文中探讨的两种译介形式对口传史诗《布洛陀》的域外传播做出了开创性的探索,将我国壮族文学传播到西方和东南亚国家。并且,在近70年的译介过程中,国内外译者及学者在该史诗及其相关历史文化、语言、神话、信仰等方面的研究成果,为该史诗的进一步译介提供了重要的文化语境和文学语境。国内研究的不断深入正吸引着越来越多的西方学者关注壮族研究,该史诗传播的场域也将随之不断拓展。《布洛陀》史诗“走出去”之路才刚刚起步,其译本的接受程度还远不及中国古典文学名著,与其他少数民族史诗相比也有一定距离,在译本形式、翻译合作模式、翻译主体研究等方面,尚有许多理论和实践问题有待学者们去探索。

注 释:

①评介行为还包括国内外学者、译者相互评介的情况。

②相关研究例如,Barlow Geffrey G.The Zhuang Minority Peoples of the Sino-Vietnamese Frontier in the Song Period[J]. Journal of Southeast Asian Studies,1987,18(02):250-269.Van Dang Nghiem.The Flood Myth and the Origin of Ethnic Groups in Southeast Asia[J]. The Journal of American Folklore,1993,106(421):304-337.(美)杰弗里·巴洛(Geffrey G.Barlow). 壮族:他们的历史文化与民族性(The Zhuang:A Longitudinal study of Their History and Their Culture)[M]. 广西人民出版社,2011.Holm,David.Mapping the Old Zhuang Character Script:A Vernacular Writing System from Southern China(Handbook of Oriental Studies.Section 4 China)[M]. Leiden and Boston:BRILL,2013.

③壮语属于壮侗语系(Tai-kadai languages family,以前称之为汉藏语系壮侗语族)侗台语族(Dong Tai Group)台语支(Tai Language Branch)语言,根据范宏贵的观点,壮族与越南的岱(tai)族、侬(nunŋ)族、泰(thaai)族、布依(pu ji)族,泰国的泰族,老挝的老(lao)族,印度阿萨姆邦的阿洪(ahom)人,缅甸的掸(shan)族等共28个民族在语言上相近。详见:范宏贵.同根异枝的壮泰族群[M]. 南宁:广西民族出版社,2013:1.

④本条读者评价引自如下网址:https://www.amazon.com/product-reviews/1891134256/ref=acr_dpproductdetail_text?ie=UTF8&showViewpoints=1.