家蚕品种粤蚕9号清远蚕区试繁试养报告

2021-12-23何镜新陈永强陈金联

肖 阳 何镜新 陈永强 陈金联

家蚕品种粤蚕9号清远蚕区试繁试养报告

肖阳1何镜新2陈永强2陈金联2

(1.广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所广东广州510610;2.阳山县兴达蚕业有限公司广东清远513100)

2019年—2021年,在清远蚕区对限性家蚕品种粤蚕9号进行了繁育和农村饲养试验,并以现行品种两广二号作为对照品种。通过对试繁、试养主要性状进行调查和分析,结果表明:粤蚕9号的平均单张原种繁育量、50 kg茧制种量分别比两广二号提高4.2%、6.0%;一代杂交种孵化率高,眠起整齐,发育较快,平均张种产量与产值比两广二号提高7.6%和9.3%;在桑叶叶质和养蚕温度条件较好的情况下,产量表现稳定,比现行品种有较大幅度的提高。

家蚕;品种;粤蚕9号;试繁试养

粤蚕9号为2016年通过广东省农作物品种审定的斑纹双限性家蚕品种,该品种组合限9·限3×限7·限镇为中·中×日·日四元杂交组合型式[1],雌蚕体表斑纹为普通斑,雄蚕体表为素斑,均为白血白茧。清远蚕区为粤北重要蚕区,气候适宜限性家蚕品种繁育和饲养,2019年—2021年在该地区开展了粤蚕9号一代杂交种的试繁和试养试验,取得了一定的推广效果。

1 材料与方法

1.1 试验品种与对照品种

试验品种为粤蚕9号的中系双交原种(限9·限3或限3·限9)与日系双交原种(限7·限镇或限镇·限7);对照品种为两广二号的中系双交原种(932·芙蓉或芙蓉·932)与日系双交原种(7532·湘晖或湘晖·7532)。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设置

试繁试验于2019年—2020年在阳山县兴达蚕业有限公司、七拱镇的原蚕饲养基地以及周边原蚕户中进行,共开展试繁5批次;试养试验分别于2020年春和2021年春进行,在阳山县小江镇、青莲镇开展,选择饲养技术和饲养条件均较好的养蚕农户20户,其中10户饲养正交蚕种(含试验品种和对照品种),10户饲养反交蚕种(含试验品种和对照品种),每户饲养试验品种和对照品种各1.5张~3张。

1.2.2 试繁和试养方法

双交原种在原蚕基地进行饲养至上蔟,6 d~7 d后采茧,在阳山县兴达蚕业有限公司进行一代杂交种的繁育。一代杂交种经公司浸酸解除滞育和催青后,由共育户进行小蚕共育,4龄起蚕分发给试验农户,饲养方式均为地面条桑育,塑料折蔟上蔟,6 d后采茧调查。

1.3 饲养条件

春期和秋期试验期间蚕室气温保持在24 ℃~30 ℃,相对湿度保持在70%~85%。夏期试验期间气温较高,在28 ℃~33 ℃之间,相对湿度在75%~90%,个别雨天有喂湿桑情况发生。

1.4 调查方法

观察品种的孵化情况、生长发育情况以及结茧、制种情况,调查原种茧量、制种量,以及杂交蚕种的孵化率,计算50 kg茧制种量和单张原种繁育量,统计每户试验品种和对照品种的产茧量和总茧产值,计算张种产量和张种产值。

2 结果与分析

2.1 繁育成绩

试验饲养粤蚕9号中、日系双交原种318张,两广二号中、日系双交原种262张,中日系比例均在5.5∶4.5左右。为使原种蛹发蛾时间一致,日系原种比中系原种早2 d出库。日系原种蚁蚕有一定的逸散性,茧形长、浅束腰,中系原种蚁蚕有一定的趋密性,茧形椭圆。

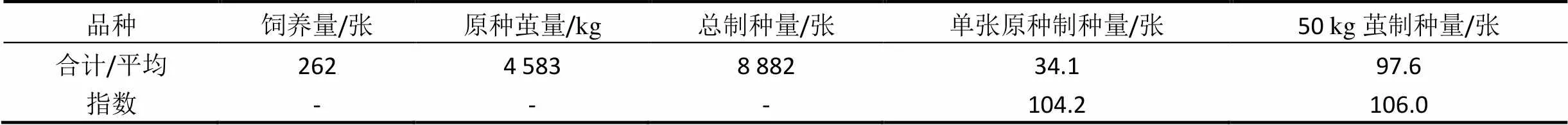

本次试繁中,粤蚕9号共收原种茧5 656 kg,繁制一代杂交种11 505张,两广二号共收原种茧4 583 kg,繁制一代杂交种8 882张。粤蚕9号单张原种繁育量36.2张,平均50 kg茧制种101.7张,分别比两广二号提高4.2%、6.0%(详见表1)。繁育试验成绩表明,粤蚕9号的繁育系数高于同期饲养的两广二号,试繁取得了较好的效果。

表1粤蚕9号一代杂交种繁育成绩

品种饲养量/张原种茧量/kg总制种量/张单张原种制种量/张50 kg茧制种量/张 限9·限31783 1916 67637.5104.6 限7·限镇1402 4654 82934.598.0 合计平均3185 65611 50536.2101.7 932·芙蓉1472 5945 25835.8101.3 7532·湘晖1151 9893 68632.192.7

续表1粤蚕9号一代杂交种繁育成绩

品种饲养量/张原种茧量/kg总制种量/张单张原种制种量/张50 kg茧制种量/张 合计/平均2624 5838 88234.197.6 指数---104.2106.0

2.2 一代杂交种饲养基本情况

在对粤蚕9号一代杂交种的饲养过程中,小蚕共育户和农户反映蚕种孵化齐,孵化率高,眠起整齐,发育较快。蚕体较粗壮,雌蚕(普通斑)外形比雄蚕(素蚕)稍大,食桑快,不踏桑,熟蚕齐涌,上蔟营茧快。

2.3 蚕茧产量与产值

试养试验均在春季进行,桑叶叶质和养蚕温度条件较为优越,有利于该斑纹限性品种的高产性状表现。试养成绩表明,2020年春饲养粤蚕9号共35张,张种产量54.0 kg,张种产值1 403.4元;2021年春饲养粤蚕9号共37张,张种产量53.4 kg,张种产值2 562.9元。2020年春饲养对照品种两广二号32张,张种产量50.4 kg,张种产值1 259.4元;2021年春饲养两广二号35张,张种产量49.4 kg,张种产值2 370.4元。综合来看,两年的试养成绩较为稳定,粤蚕9号的平均张种产量和产值比两广二号提高7.6%和9.3%(详见表2)。受疫情和国际生丝价格波动影响,2020年与2021年的鲜茧收购价差异较大是2021年的张种产值相比2020年显著提高的原因。

表2粤蚕9号试养产量与产值

饲养年份品种饲养量/张收茧量/kg张种产量/kg张种产值/元 2020春粤蚕9号正交181 00555.81 451.7 反交1788652.11 355.1 合计/平均351 89154.01 403.4 两广二号正交1684052.51 312.5 反交1677248.31 206.3 合计/平均321 61250.41 259.4 2021春粤蚕9号正交201 12456.22 697.6 反交1786050.62 428.2 合计/平均371 98453.42 562.9 两广二号正交1893652.02 496.0 反交1779546.82 244.7 合计/平均351 73149.42 370.4 粤蚕9号723 87553.71 983.1 两广二号673 34349.91 814.9 指数——107.6109.3

3 饲养技术要点

严格贯彻消毒防病措施;蚕种催青温度(27.0±0.5)℃,相对湿度75%~85%;小蚕饲育温度(28.0±0.5)℃,相对湿度80%~85%;大蚕饲育温度(26.0±0.5)℃,相对湿度75%;小蚕期要勤匀座、扩座,大蚕期良桑饱食,尽量避免喂用湿桑、嫩桑和变质桑;5龄期间蚕座不宜过密,注意通气排湿;上蔟时要疏放、匀放,蔟室注意通风排湿。

4 小结

新蚕品种粤蚕9号于2014年—2015年曾在清远地区开展过蚕品种的农村鉴定试验[1],鉴定所用的试验蚕种为实验室所繁制。为进一步了解新品种在生产中的繁育性状,加快品种推广,开展试繁试验并对生产繁育出的一代杂交种进行饲养试验是十分必要的[2-3]。连续两年在清远蚕区对新蚕品种粤蚕9号的试繁试养结果表明,该品种单张原种繁育量36.2张,平均50 kg茧制种101.7张,分别比两广二号提高4.2%、6.0%。一代杂交种孵化整齐,孵化率高,眠起整齐,发育较快。蚕体较粗壮,食桑快,不踏桑,熟蚕齐涌,上蔟营茧快,平均张种产量与产值比两广二号提高7.6%和9.3%。整体来看,在桑叶叶质和养蚕温度条件较好的情况下,产量稳定,比现行品种有较大幅度的提高。在温度条件较为恶劣的夏、早秋蚕季,该品种的繁育性能及饲养成绩还有待进一步试验考察。

近年来随着蚕桑资源多元化利用的深入发展,对幼虫、蚕蛹和蚕蛾等家蚕不同发育阶段的雌雄个体开展了研究和分别利用[4-5],并开发出具有保健功能的雄蚕蛾胶囊等系列产品。粤蚕9号为斑纹限性蚕品种,可根据体表斑纹的差异进行人工或机器的雌雄区分,可为家蚕资源的高值化利用提供品种支撑。

[1]肖阳,叶明强,李庆荣,等.夏秋用斑纹全限性家蚕品种粤蚕9号的育成[J].蚕业科学,2018,44(1):49-55.

[2]傅志莉,余体花,郭勤,等.四元雄蚕品种“菁·云×平28·平30”试繁初报[J].蚕桑通报,2017,48(4):33-34.

[3]王先燕,卓欣鸿,覃其春,等.强健性细纤度三眠蚕新品种粤蚕细纤1号的试养试繁[J].广东蚕业,2019,53(8):6-8,12.

[4]宋昆,刘军,廖森泰,等.家蚕雄蛾中睾酮和β-蜕皮激素的联合提取及含量测定[J].蚕业科学,2015,41(6):1083-1087.

[5]李有贵,时连根.家蚕雌蛾粉治疗去卵巢大鼠更年期综合征研究[J].中药药理与临床,2011,27(5):81-84.

10.3969/j.issn.2095-1205.2021.11.01

S883

A

2095-1205(2021)11-01-02

清远市科技计划项目(2019DZX009);省级农业科技创新及推广体系建设项目(2020KJ124)

肖阳(1982- ),女,汉族,湖南长沙人,硕士,副研究员,研究方向为家蚕品种选育。