凌汛期堤防漫顶溃口破坏规律断面模型试验Ⅱ:非黏性土堤

2021-12-22吴敏睿戚园春周世佳徐国宾

刘 昉, 吴敏睿, 戚园春, 周世佳, 张 剑, 徐国宾

(1.天津大学 水利工程仿真与安全国家重点实验室, 天津 300354; 2.天津大学前沿技术研究院有限公司, 天津 301700)

1 研究背景

凌汛是春天河道解冻期和冬天封河期由于昼夜温差较大河中的水流与冰凌共存,在水流的带动下冰凌聚集在一起将河道堵塞导致河道中水位上升的一种现象。

黄河宁蒙河段由于其特殊的地理位置和气温条件,容易发生凌汛灾害,严重时可导致溃堤[1]。该河段流经的区域纬度逐渐增加且相差较大,环境温度随之大幅降低,当上游温度上升,河冰解冻时,河流过流能力增强,而下游气温较低,水面仍处于封冻状态,同时宁蒙河段坡降小,河流曲折往复,所以开河期产生的冰凌洪水行进缓慢,下泄不畅,水流容易在弯道或河道束窄处发生阻塞,形成冰坝洪水。堤防长时间在超高标准的洪水位下运行[2],极易发生溃堤事故。

堤防溃决失事是一个复杂的水-土动力学过程[3],研究溃堤问题主要依靠历史统计资料分析和数值模拟,在缺乏实测资料的情况下,物理模型试验也是一项必要的研究手段。复演已有的溃堤事故有很大的困难,且溃堤过程具有一定的偶然性,很难进行完全的重复性试验,现有溃堤过程的模型试验大多是概化模型研究[4-7],大多只考虑水动力条件相似而忽略泥沙和组成材料颗粒的相似性。Schmocker 等[8-10]模拟了因溢流造成的堤坝决口过程,认为平均粒径可以很好地描述非黏性材料的特性,而实验室尺度下的一般溃堤特征可以用均匀材料来研究。

溃堤过程受到多种因素的影响,如流量、堤身材料和受力条件等[11],溃口的发展最终靠土体强度或抗冲性来决定,这与堤防组成材料和土体压实度及含水率有关[12-13]。已有的溃堤试验分析了影响溃堤过程的不同因素,按照一定的规律将溃堤过程分成不同的阶段,主要分为垂向侵蚀和侧向侵蚀两部分[14-18]。此外,黄河堤防在进行标准化建设[19]之前存在很多问题,其中大多是民堤,具有较低的安全性,在凌汛期发生溃堤事故将造成十分严重的后果。目前针对冰水动力作用下溃堤过程的研究较少,由于冰凌的存在,溃堤的危险程度大大增加,溃堤过程也更为复杂,进行冰凌作用下的非黏性土堤溃堤研究十分必要。

本文以堤防边坡比、河道流量等作为单因素变量开展堤防溃决概化模型试验,探究非黏性土堤在凌汛期冰凌条件与洪水期的堤防溃决过程规律,寻找凌汛期与洪水期溃口发展过程的异同点,为凌汛期非黏性土堤防凌措施的制定提供科学的参考。

2 模型试验方案

2.1 试验模型

试验模型采用双层水槽结构,上层试验水槽用来模拟河道和溃堤过程,下层水槽用于排水,拦截溃堤水流中的土体并进行沉淀分离。上游河道水槽进水口设有进水阀和电磁流量计控制水流并记录河道流量,下游河道水槽采用插板门调节河道水位。在上、下游河道布置拦截网,进行冰凌洪水溃堤试验时将冰块堆积在堤防前侧。为方便描述试验现象,将试验堤面向左半部分U型河道槽的部分称为堤前,试验堤与右半部分洪水演进区相邻的部分称为堤后。试验模型见图1。

图1 试验模型示意图

试验时使用波高仪测量堤前和堤后水位变化,在堤溃口前适宜位置放置ADV声学测速仪测量溃口处流速,在溃口正上方放置一个结构光传感器录制试验过程并采集溃口宽度变化数据,分析溃堤过程中的溃口结构变化。结构光传感器[20]的工作原理为:将结构光投射到待测物表面后被待测物的高度调制,被调制的结构光经摄像系统采集传送至计算机等处理器内,通过分析计算后可得出被测物的三维面形数据。

2.2 试验工况及步骤

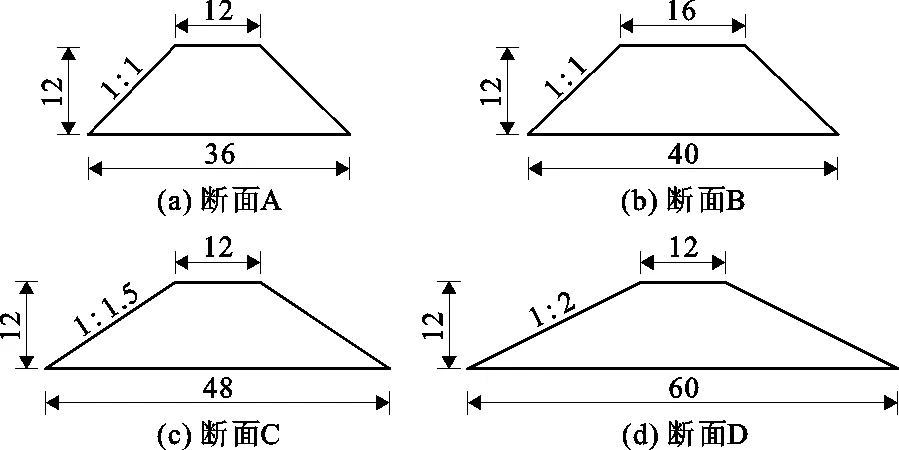

试验模型为概化堤防模型,考虑到在不同地段筑堤时所选取的堤防边坡比可能会有所不同,并且在试验中发现不同边坡比对堤防的稳定性有较大的影响,分别选取1∶1、1∶1.5和1∶2共3种边坡比。实际工程中堤顶宽度也不相同,选择12和16 cm两个不同的堤顶宽度。共选取4种堤身断面尺寸进行试验,各断面尺寸见图 2。

图2 试验模型堤身断面尺寸(单位:cm)

试验采用均质非黏性土,所采用的非黏性土颗粒级配曲线如图 3所示。根据颗粒级配可以判断该非黏性土为粗砂。

图3 试验土堤非黏性土颗粒级配曲线

受试验设备尺寸限制,试验流量范围为10~40 m3/h。分别进行洪水条件和冰凌条件两种试验条件下不同堤身断面尺寸和流量的溃堤试验,分别分析溃堤过程并比较二者的异同点。为便于描述试验现象,以试验条件、溃堤流量和堤身断面尺寸的组合来表示每组试验。冰凌条件下试验时室温约为20 ℃。试验工况见表 1。

表1 试验工况表

试验步骤如下:

(1)将试验选用的非黏性土按照相应的堤防断面尺寸堆筑成型。为控制变量,采用干燥的土体加入定量的水来控制堤防的含水率在10%左右。同等体积下采用相同质量的土来保证各工况土堤的压实度一致。试验开始前,在堤身适宜位置处设置矩形引导溃口,尺寸为10 cm×10 cm×2 cm(长×宽×高),并在堤身上游侧做1 mm厚的黏土防渗层,每次试验保证引导溃口开在同一位置。

(2)连接试验设备波高仪、流速仪和结构光传感器。采集溃堤过程开始至结束时的水位、流速和试验堤三维面形数据。

(3)开启水泵,上游水槽进水,调节上游进水阀门控制进流流量,待流量达到要求值并稳定后调节下游河道槽中的插板门,使河道水位缓慢上涨至距引导溃口底部1 cm处。

(4)待水位稳定后,微调下游阀门,使水位缓慢上涨至与引导溃口齐平。冰凌条件下试验时,水位稳定后在试验堤与拦截网围成的区域内缓慢加入冰块,使其在堤前堆积,每次试验加入足量且定量的冰块,保证试验条件的一致性。当水位略高于溃口底部并流至引导溃口上表面时视为溃堤过程开始。

3 堤防溃决过程

3.1 洪水条件下溃堤过程

非黏性土抗冲性差,溃口发展迅速,溃决速度较快,根据其溃口的发展过程可大致将均质非黏性土堤的溃决过程分为4个阶段[14]。

第1阶段:渗透过流(见图4(a))。水流高过引导溃口底部,在引导溃口表面进行渗透式前进;堤身颜色变暗处即为含水率增大处,此后溃口附近的含水率进一步增加,逐渐到达堤身后侧。

第2阶段:堤后冲刷(见图4(b))。水流缓慢流至堤身后侧,并在堤身后侧形成较小的冲刷沟,此时流速较缓,溃口处土体因含水率增大随水流在堤后淤积;水流冲刷引起堤防背水侧坍塌,溃口在垂向表现为倾斜的、高度缓慢降低的斜坡;随着溃口的发展,溃口垂向深度增加,过流范围逐渐增加至与引导溃口同宽,发生溯源侵蚀,溃口处的斜坡坡度不断变缓,溃口深度自堤后向堤前发展。该阶段的冲刷以垂向侵蚀为主。

第3阶段:溃口快速横向展宽(见图4(c))。经过堤后冲刷阶段,堤防前后侧形成水位差,随着冲刷沟深度的增加,水流流速增大,冲刷速度加快;溃口发展由以垂向侵蚀为主转变为以侧向侵蚀为主,溃口展宽以溃口两侧土体失稳坍落为主,溃口处流速基本达到最大值,坍落的土体被水流冲走。

第4阶段:冲淤平衡(见图4(d))。溃口深度达到最大,垂向深度不再发展,溃口横向持续展宽至溃口宽度基本稳定;堤身前后水位差减小,水动力不足以再扩宽溃口,流速变缓,水流趋于稳定;堤后坡脚淤积严重,溃口附近形成大面积的淤积体支撑溃口两端形成稳定结构。溃口呈现不规则的梯形断面,断面两侧边坡“坑坑洼洼”且断面不连续。

图4 洪水条件下均质非黏性土堤溃口发展过程

3.2 冰凌条件下溃堤过程

冰凌条件下,通过结构光传感器能够更加直观地观察到溃口垂向发展过程。冰凌条件下的溃堤过程也可大致分为4个阶段。

第1阶段:渗透过流(见图 5(a))。冰块在堤前堆积,由于引导溃口尺寸的限制,冰块不能立即通过溃口,水流向堤身内渗透的同时向堤后侧渗透式前进;堤前冰块不断的融化引起水位缓慢上涨,相对于洪水条件的溃堤试验,渗透过流这一阶段的持续时间明显缩短。

第2阶段:堤后冲刷(见图 5(b))。水流通过引导溃口流至堤后侧,堤前堆积的冰块影响过流,水流流速相较于洪水条件增大,但堤身前后水位差不变,水流在堤身后侧形成较小的冲刷沟;此时溃口宽度并未增加,冰块依然无法过堤,随着溃口处流量增大,水流冲刷引起堤防背水侧坍塌,形成较缓的斜坡,并在堤后侧淤积成小堆土体;溃口垂向深度增加,过流范围增加至与引导溃口同宽,流速增大将堤后侧淤积的土体冲走。该阶段依然以垂向侵蚀为主,溃口的侧向侵蚀较少,溃口发展的主要原因仍然是堤身表面侵蚀后退。

第3阶段:溃口横向展宽(见图 5(c))。该阶段又可分为两部分。

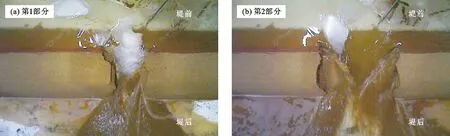

第1部分:水流挟冰迅速展宽。溃口整体宽度增加至与引导溃口大致相同时,部分冰块可在水流的挟带下通过溃口,使溃口宽度迅速增大,并带走部分土体,溃口的垂向深度也相应增加。若冰块尺寸稍大于引导溃口,首先冰块在堤前被卡住,导致流道束窄,流速增大,进而带动冰块迅速通过溃口,溃口展宽幅度较大,相较于洪水条件,溃口展宽至同等宽度所需时间明显减少。如图6(a)所示,冰块卡在引导溃口处影响过流,从而使流速增大,冰块强行通过扩宽溃口。

第2部分:冰块撞击溃口两侧,土体失稳扩宽。堤前堆积的冰块通过溃口后,上游河道的其余冰块向溃口处靠近,此时流速增加,溃口宽度较大,冰块无法再次在堤前堆积,冰块随水流较为顺利地通过溃口。部分冰块会与溃口两侧的土体相撞,在冰块和水流的共同作用下,溃口两侧土体被水流带走。水流在水面与堤身交界处冲刷导致两侧土体失稳坍塌,溃口进一步扩宽。这一阶段的展宽以溃口两侧土体坍落为主。如图 6(b)所示,溃口已有一定宽度,冰块在通过溃口时会对溃口两侧土体进行“切割”,在与水流的共同作用下使土体失稳坍塌。坍塌土体落在溃口中部,然后在水流冲刷下被解体带走。

图6 冰凌条件下溃口发展第3阶段实测图

冰块通过引导溃口后落在堤身后侧,溃口发展初始阶段流速较小,过堤水流较少,冰块与堤后淤积体均留在溃口后侧(图 5(c))。冰块逐渐堆积,随着溃口宽度的增加,过堤水流流速增大,堆积的冰块被水流带走,部分落入溃堤水流两侧的回旋区,在水流的作用下堆积在溃口两端的堤身后侧。

第4阶段:冲淤平衡(见图 5(d))。溃口深度达到最大,垂向深度不再发展;河道内冰块数量很少,堤身后侧的冰块多留在堤后溃口两侧水流回旋区域;溃口横向持续展宽至溃口宽度基本稳定;堤后坡脚淤积严重,堤后水位上升,水流趋于稳定,流速减小,无法对堤身形成冲刷;下游河道中放置拦截网拦截冰块,溃堤后期仍有部分冰块滞留于流速仪与下游拦截网围成的区域内,但流速过小,冰块不再通过溃口。

图5 冰凌条件下均质非黏性土堤溃口发展过程

4 两种条件下溃口发展过程异同点

冰凌条件下的溃堤过程与洪水条件下的溃堤过程有很多异同点,首先,溃口发展过程大致相同,均可大致分为渗透过流、堤后冲刷、溃口展宽、冲淤平衡4个阶段;其次,不同阶段的发展特征有所不同。主要的不同点有:(1)渗透过流时长。冰凌条件下由于堤前冰块堆积,水位上升,溃口处卡冰流速增大,渗透过流速度较快,渗透过流时长相对缩短,且与环境温度有关。(2)堤后冲刷速度。洪水和冰凌条件下溃口的垂向发展形式均为持续的表面冲刷,但冰凌条件下由于溃口处卡冰,流速较洪水条件下增大,冰凌条件下冲刷速度较快。(3)溃口展宽形式和速度。洪水条件下溃口依靠水流冲刷,溃口两侧土体失稳展宽。冰凌条件下溃口展宽形式有两种,即水流挟冰展宽和冰块撞击溃口两侧失稳展宽,溃口展宽速度也大于洪水条件。(4)最终溃口形态。两种条件下最终形成的溃口形态均为倒梯形,溃口两侧并不是光滑连续的断面,不同的是冰凌条件下堤前会有冰块堆积。

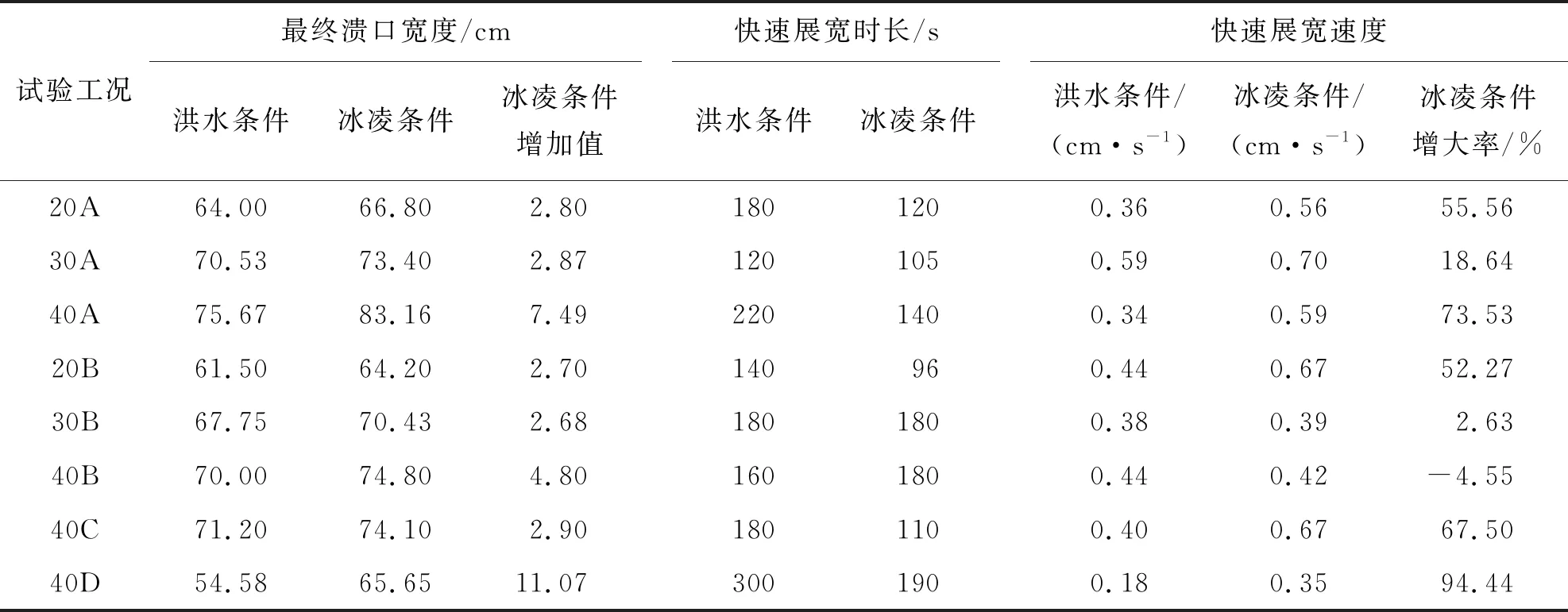

4.1 最终溃口宽度

冰凌条件下最终溃口宽度较大,溃口展宽速度更快。本文中取溃堤发展时长300 s时的溃口平均宽度作为溃口的最终宽度,此时溃口宽度基本稳定,但实际上每组溃堤时长各不相同, 即达到稳定溃口宽度的时刻也不相同。以试验组次40B为例,两种条件下溃口宽度变化过程如图7所示。

图7 洪水和冰凌条件下溃口宽度的变化过程

根据溃口展宽的特点可将其分为两个阶段:快速展宽阶段和缓慢展宽阶段。溃口快速展宽阶段流速较大,溃口发展较快,而后续的缓慢展宽阶段所需时间长且展宽幅度小,因此,取每组试验快速展宽阶段且溃口宽度接近最终溃口宽度大小的时刻,作为其溃口展宽的快速展宽时长,进而计算其展宽速度。洪水与冰凌条件下溃口最终宽度和展宽速度对比见表 2。

表2 洪水与冰凌条件下溃口最终宽度和展宽速度对比

由表2可知,同一工况冰凌条件下的溃口宽度和快速展宽速度较洪水条件下均有不同程度的增大。一般而言,流量越大,则溃口宽度增大的幅度越大,对于堤身断面A和B而言,冰凌条件下最终溃口宽度增加值最大的为工况40A(Q=40 m3/h,堤身断面为A),增加了7.49 cm,相应的快速展宽速度增加了73.53%。同等流量下,增大堤顶宽度(断面A和B),冰凌及洪水条件下的最终溃口宽度均有所减小。

比较堤身3种边坡(试验工况为40A、40C、40D)的最终溃口宽度可知,相同条件下水流对堤身的冲刷随着堤身断面边坡的变缓而逐渐减弱,最终形成的溃口宽度变小,说明堤身边坡变缓可增强抵抗水流冲刷的能力;在流量相同而堤身断面边坡不同的试验中,最终溃口宽度增加幅度最大的为工况40D(Q=40 m3/h,堤身断面边坡为1∶2),增加了11.07 cm,相应的快速展宽速度也较洪水条件增大了94.44%,说明河道中有冰凌存在的情况下会显著加速溃堤过程,增加抢险的难度。

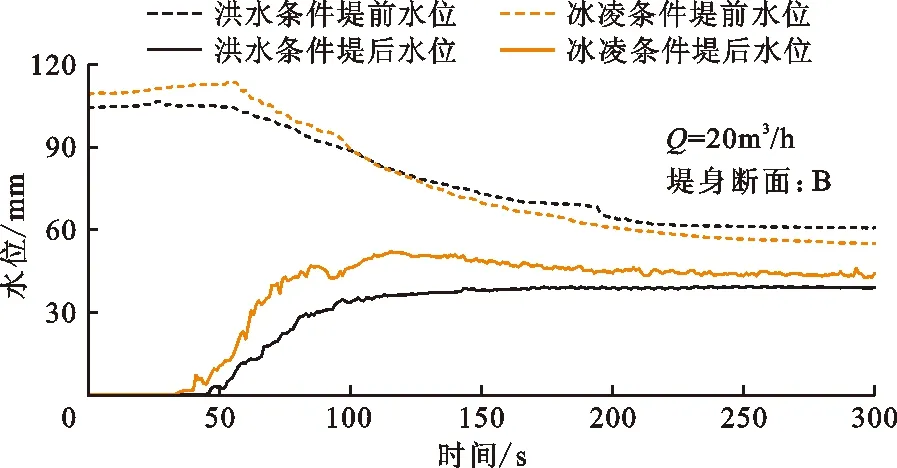

4.2 溃堤过程中水位变化

设堤前河道水位测点为1#测点,堤后洪水演进区水位测点为2#测点。溃堤过程开始后,1#测点处水位由堤前稳定水位逐渐降低,2#测点处水位逐渐升高,溃堤后期,堤前和堤后水位分别缓慢降低和升高至稳定水位,水位变化速度由快变慢,这与溃口宽度的发展规律较为一致。河道加冰试验时冰块堆积在堤前,影响了流速仪和波高仪的数据采集,但波高仪受影响较小,因而水位数据只有部分波动,是仪器与冰块接触所致。冰凌条件下河道水位变化情况与洪水条件下基本相同,冰块的加入并不影响水位涨落的基本规律,以两种条件下试验工况20B (Q=20 m3/h,堤身断面为B)为例,其堤前(1#测点)及堤后(2#测点)河道水位变化过程如图 8所示。

图8 洪水和冰凌条件下堤前及堤后河道水位变化过程

将各工况下的堤后(2#测点)最终稳定水位进行对比,见表3。

由表3可知,河道冰凌条件下溃堤后的最终稳定水位略高于洪水条件下的稳定水位,其水位升高幅度随着流量的增加而增大,这主要是由溃口最终宽度决定的。在洪水条件下溃堤后,一部分水流流入堤后的洪水演进区,最终达到稳定水位。而在冰凌条件下,部分冰块堆积在堤身与下游河道拦截网围成的区域内,且这部分冰块不易被水流冲走,待溃堤后期河道水位下降时,这部分冰块对下游河道的水流产生阻碍作用,使堤后的最终稳定水位略有升高。由此可见,河道最终的稳定水位是最终溃口宽度和河道中冰块堆积共同作用的结果。

表3 各工况洪水与冰凌条件下堤后最终稳定水位对比 mm

为了研究堤身断面坡度对溃堤过程中水位变化的影响,分别将洪水和冰凌条件下3种堤身断面边坡的堤前和堤后水位变化速度进行比较,并计算边坡为1∶1.5(工况40C)和1∶2(工况40D)时相较于边坡为1∶1(工况40A)时的变化值,结果见表4。

表4 洪水和冰凌条件下不同堤身断面边坡的水位变化速度对比 mm/s

由表 4可知,在河道内有冰凌存在的情况下,溃口发展速度加快,但随着堤身边坡的变缓,水位变化速度增幅减小。相对于1∶1边坡而言,洪水条件下改变边坡为1∶2时堤后水位增速减小了0.118 mm/s,而冰凌条件下减小了0.238 mm/s,表明堤身边坡变缓能显著降低堤后洪水演进区的水位增速。

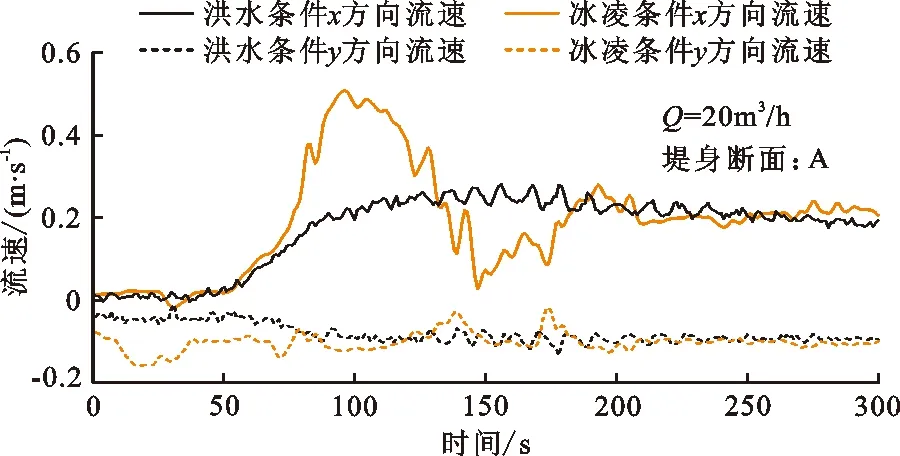

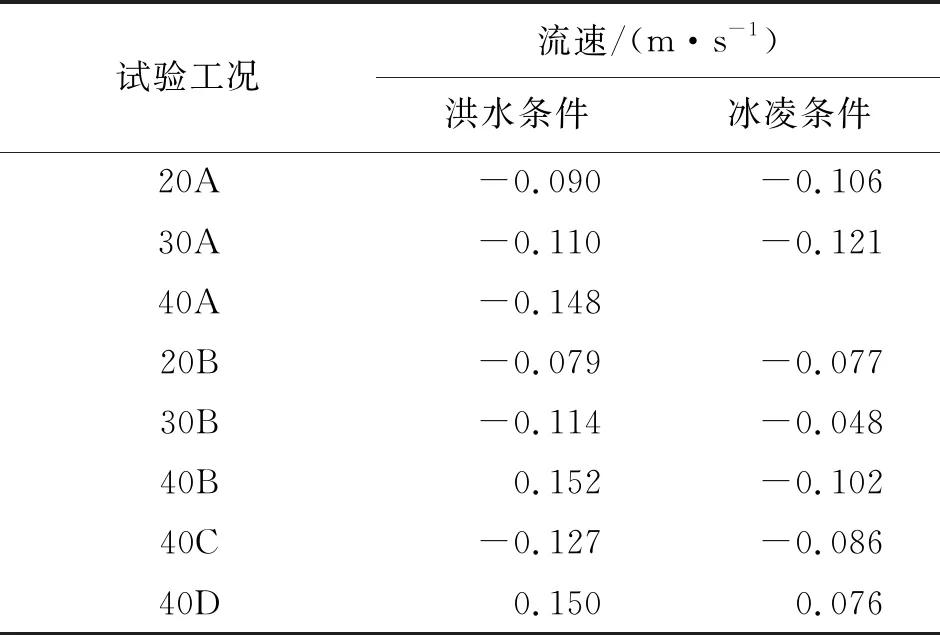

4.3 溃堤过程中流速变化

洪水和冰凌条件下溃口处流速变化趋势基本一致,即在溃堤初始阶段流速迅速增大达到峰值,随着溃口宽度的增加,流速逐渐减小至稳定值。冰凌条件下试验工况40A由于冰块的干扰,流速值缺失,但不影响分析。流速仪采集的是三维流速,具有x、y、z3个方向,3个方向符合右手定则,其布置方向见图9。

图9 试验流速仪布置方向

将洪水和冰凌条件下溃堤过程中溃口处流速变化进行对比分析,结果见表5。由表5可以看出,冰凌条件下溃口处峰值流速明显增大,尤其是在溃堤的“堤后冲刷”阶段,此时冰块阻塞水流下泄,并且堤身前后形成的水位差最大,流速也逐渐达到最大。其中增幅最大的工况为20A,其x方向峰值流速增大率为81.5%,而y方向变化不大,因为y方向流速与初始流量相关,该工况洪水和冰凌条件下溃口处流速变化过程见图10。此外,冰凌条件下流速峰值出现的时间提前,河道中冰块的存在使溃堤时长缩减,即加快了溃堤发展过程。

表5 洪水与冰凌条件下各工况溃口处x方向峰值流速对比

图10 洪水和冰凌条件下工况20A溃口处流速变化过程

分析比较图10中沿试验堤方向即y方向的流速变化,y方向初始流速取决于河道初始流量,溃堤前后y方向流速有所变化但变化幅度不大。取两种条件下各工况溃口处y方向最终稳定流速列于表6,由表6可以看出,洪水条件下相同流量溃口处y方向稳定流速大致相等,冰凌条件下大部分工况y方向流速有所减小,这与河道内水量分配相关,同时堤前与下游拦截网处堆积的冰块也会降低y方向的流速。

表6 洪水与冰凌条件下各工况溃口处y方向稳定流速对比

5 结 论

通过模拟洪水和冰凌条件下非黏性土堤的漫顶溃堤过程,分析了溃口发展的不同阶段和各阶段的异同点,主要结论如下:

(1)两种条件下的溃堤过程均可划分为4个阶段:渗透过流、堤后冲刷、溃口展宽和冲淤平衡,溃口的发展阶段大致相同,但各阶段发展速度和形式不同,洪水和冰凌条件溃口垂向发展方式均为表面侵蚀后退,洪水条件下溃口依靠水流冲刷边坡失稳展宽,冰凌条件下主要有水流挟冰展宽和冰块撞击溃口两侧失稳展宽两种方式。

(2)同等条件下溃口的最终宽度取决于河道的初始流量,即初始流速的大小,增加堤顶宽或断面边坡变缓可使最终的溃口宽度减小。因此增大堤顶宽度或者减缓堤身断面的边坡有利于堤防安全。

(3)冰凌条件下的溃口宽度较洪水条件下有不同程度的增大,一般而言,流量越大,则溃口宽度增大的幅度越大,同时快速展宽速度也较洪水条件增大,说明冰凌存在的情况下能够加速溃堤过程,从而增加了抢险难度。

(4)两种条件下溃口处流速及土堤前后水位变化趋势基本一致。冰凌条件下溃口处峰值流速明显增大,出现时间提前。同一流量下,减缓边坡能显著降低堤后水位的上升速度和溃口处峰值流速。试验结果有助于认识凌汛期堤防溃决过程和特点,可为实际工程中的险情防控和抢险提供参考。建议在凌汛易发河段,应尽可能地减缓堤身边坡、增大堤顶宽度,以提高堤防安全性,增加抢险时间。