“情境浸染”与“概念辨析”式任务阅读

2021-12-21张艳丹

张艳丹

摘 要 《乡土中国》作为高中语文统编版教材中整本书阅读单元书目,是语文新课程标准中“整本书阅读与研讨”任务群中要求的学术性著作。本书有别于学生熟悉的情节性书目,学生阅读可能遇到“概念混淆”“生活体验缺失”等障碍。本文旨在用“概念辨析”和“情境浸染”等方法,在整本书阅读教学中给予学生阅读指导,以期获得有层次、有针对性的阅读体验,并帮助学生寻求自我合适的阅读方法。

关键词 《乡土中国》;概念辨析;情境浸染

新课程标准颁布后,其中“整本书阅读与研讨”任务群的学习目标中要求学生能通过阅读整本书形成自己独特的阅读经验和阅读方法。这一学习目标的设定就要求学生不仅要完成指定书目的整本书阅读计划,还要求学生能根据书目的特点,形成自己的阅读经验和阅读方法,起到举一反三,触类旁通的作用。这一学习目标对学生提出了较高的阅读要求,也要求了教师在设计整本书阅读教学计划时,不能简单地只布置关于书本内容细节的阅读任务,还要有跳出内容本身的思维。教师要给学生布置一些涉及阅读方法和阅读体验的任务,能够让他们走进书本,最终“走出”书本。学会读一本书,最终学会读一类书,这可能是整本书阅读任务群设计的初衷。

统编版高中《语文》必修上第五单元就《乡土中国》这本书进行了单独的单元导读和任务群设计,教师在教学时可以根据语文新课程标准和该单元导语及阅读指导等制定出适合自己的教学计划。无论是根据新课程标准的要求还是本单元的任务设计建议,对于《乡土中国》这本学术类著作的大致定义是一致的,这是一本研究中国乡土社会的学术著作,内容是对于中国乡土社会本质特点的概括和提炼,缺少具体的形象描摹,更多地是提出概念和理论阐述,对于高一学生而言是存在一定阅读障碍的。作为教师首先当然是要消除学生阅读的畏难和抵触情绪,通过一些具体形象的情境和场景引入阅读教学计划,激发学生的阅读兴趣。其次在学生能够带着一定阅读兴趣的前提下阅读该书时,教师布置阅读任务要注意从感性思维走向理性思维,从形象情境走向理论梳理,完成该书中的大量的概念定义辨析,引导学生在比较和辨析中真正了解一些概念的真实内涵。最终教师要让学生在阅读后真正了解中国乡土社会究竟是一个什么样的社会,阅读类似的的书籍。

基于以上对《乡土中国》这本书的分析和对新课程标准的认识以及对统编版语文教材中该单元的任务设计引导等,下面主要就“情境浸染”和“概念辨析”这两种主要的阅读指导策略对《乡土中国》整本书阅读进行任务设计策略。

一、“情境浸染”式引导,激发阅读兴趣

《乡土中国》作为费孝通先生的一本学术著作,相比其他的社会学著作而言,几乎是入门级别的,除了“重刊序言”“后记”“附录”等,正文有14篇小论文。从篇幅上看,7万字也不算鸿篇巨制,但是正是这样一本小型的学术论著却常常让很多教师和学生难以静下心来读完整本书。究其原因还是学生在高中之前阅读的书籍几乎都是有明确的人物形象和情节勾连,书中有大量的学术分析和概念,对于很多高一学生而言,该书让人望而却步。

《乡土中国》是一本分析中国乡土社会的书,成书于20世纪40年代。而现实问题是,现在很多學生既没有乡村生活的真实体验,也对书中调研的乡村现状存在一定的年代距离,所以无论是时间还是空间上,学生和书之间都是存在一定隔膜的。教师只能从学生阅读的经典作品、观看的经典影视剧以及个人的切实生活体验和疑惑中找到契机点,引发学生去思考一些现象存在的原因,激发他们去书中找到答案的兴趣。

笔者根据自身的阅读体验,结合学生当下的一些生活和阅读经历,提供了以下几个导读情境,供学生在阅读前进行引导和思考。

情境1 在我们阅读的鲁迅小说《故乡》《社戏》中,闰土和迅哥儿到底哪个更聪明?中年闰土变笨了吗?《社戏》中的那群小伙伴不会识文断字却十八般武艺样样精通,为什么呢?

情境2 在中国传统社会中,为什么中国人总是信奉“有个熟人好办事”这样的信条,直到今天的社会中还存在大量的“托人情,办事易”的现象,你想过为什么吗?

情境3 为什么中国社会中总是出现一些西方社会中没有的一些复杂关系,比如常见的“婆媳矛盾”现象?为什么在古代社会中男女可以不见面就能结婚组成家庭,包括直到现在中国社会中特有的“相亲文化”存在的原因?

情境4 在现代社会大多数人产生纠纷,可能第一反应是去报警或者诉诸司法诉讼,而在以前的乡村却特别喜欢找族长或村长这样的人物来调解,并且今天还有大量的调解纠纷的电视节目收视率很好,社区中还存在大量的调解员,这是为什么呢?

情境5 今天的你还认为“父命不可违”“父母吃过的盐比我们吃过的米还多吗”这样一些俗语和格言是正确的吗?

情境6 在今天的社会填一系列个人简历表格时,籍贯一栏填写内容和你出生地或者居住地不一样,甚至会感到陌生,这又是什么原因造成的呢?

这些问题有些是从学生曾经的阅读书目中获取,有些是结合当下的一些社会热点问题得来,当然这些问题或者情境的设计是带有教师的个人化阅读的体验和理解,并不完全具备学术性和科学性,所以需要提醒学生在阅读中可以及时发现和质疑这些问题的合理性。但这些问题提出的主要目的并不是问题本身,而是激发学生的阅读兴趣,引导学生带着生活中的情境和困惑去读这本书,阅读体验也许会顺畅一点。

情境式的导入,主要是给高一初次接触学术性著作的学生一个过渡和缓冲,在接触《乡土中国》之前培养阅读兴趣,为下面的阅读任务的完成进行铺垫。阅读最终还是要回到阅读本身中去,所以下面的阅读任务必须还是要围绕书籍内容本身和阅读方法的提炼上,下一步就是阅读任务的设计。

二、课内外阅读结合,梳理全书纲要

《乡土中国》在整本书阅读任务群设计时,根据新课程标准的安排,整本书阅读安排的课时只有18课时左右,却涉及两本书。那么实际上留给《乡土中国》的课时只有6-8课时,所以在课堂上完成整本书的阅读任务是不现实的,所以教师要合理安排课内外的阅读任务,主要依靠课外让学生完成该书的阅读计划。

该书主要有“重刊序言”“后记”“附录”和14篇小短文构成,其中“重刊序言”“后记”“附录”是对本书的写作背景,作者情况以及书本内容的大概交代,这部分内容可以安排1课时由老师在课堂上带领学生一起共读。当然也要布置一定的阅读任务,比如完成该书背景的思维导图,或者形成关于该书写作背景的书面报告,这样才能加深和巩固阅读效果。

除了这部分内容之外,其他14篇独立的短文由教师合理安排一段固定的时间进行第一遍的泛读和略读。在第一遍的阅读中,教师可以安排学生相对简单的阅读任务,比如根据目录和导读部分老师列出的几个场景,将本书中14篇短文进行合理的分类,并且给出自己的分类理由。这个任务其实是让学生对本书中涉及乡土社会的幾个大方面有一定的初步了解,也是从宏观上帮助学生理清该书作者的写作内在逻辑顺序。这个任务如果学生能认真完成,那么阅读完该书应该是不困难的。

笔者在导读部分设计的几个场景实际上也是相对有一定的分类和引导性,如果学生能结合自己的阅读和场景提示,应该是可以完成。当然对于部分实在有困难的学生,可以适当给予提示,但也是部分的提示,教师还是应当让学生在自主阅读中找到这一类学术著作的逻辑关系和层层论述方法。

笔者自己尝试将14篇文章做了如下分类,可以供课堂交流时学生参考。

三、“概念辨析”式研读,理清本书主要观点

如果说“情境浸染”是为了更好地激发学生的阅读兴趣,但最终能够读懂和了解这本《乡土中国》的核心观点和培养自己的阅读方法,才是我们整本书阅读任务群的最终目标。

《乡土中国》作为一本学术类著作,其中涵盖了大量的学术专有名词和专业概念,尽管费孝通先生在语言上已经尽可能地通俗化,但不可避免的专业阻隔还是给阅读造成一定的障碍和困扰。

但是好在,这本书作为一本学术论著,在论证方法方面还是很有科学性的,其中运用了大量的实例论证,对比论证等方法。尤其是在提出很多乡土社会的特点和概念时,往往是采用和其他类型的社会进行对比的方法,这样不仅有助于读者更加具象地理解很多概念,同时在比较中,对乡土社会的特点有了更好地了解。所以针对本文中概念多,概念成对出现的特点,教师可以在研读阶段设计以下几个阅读任务:

任务1 研读文本,在每章中找出4-5个“核心概念”,并尝试用文本中的句段去解释和注解。

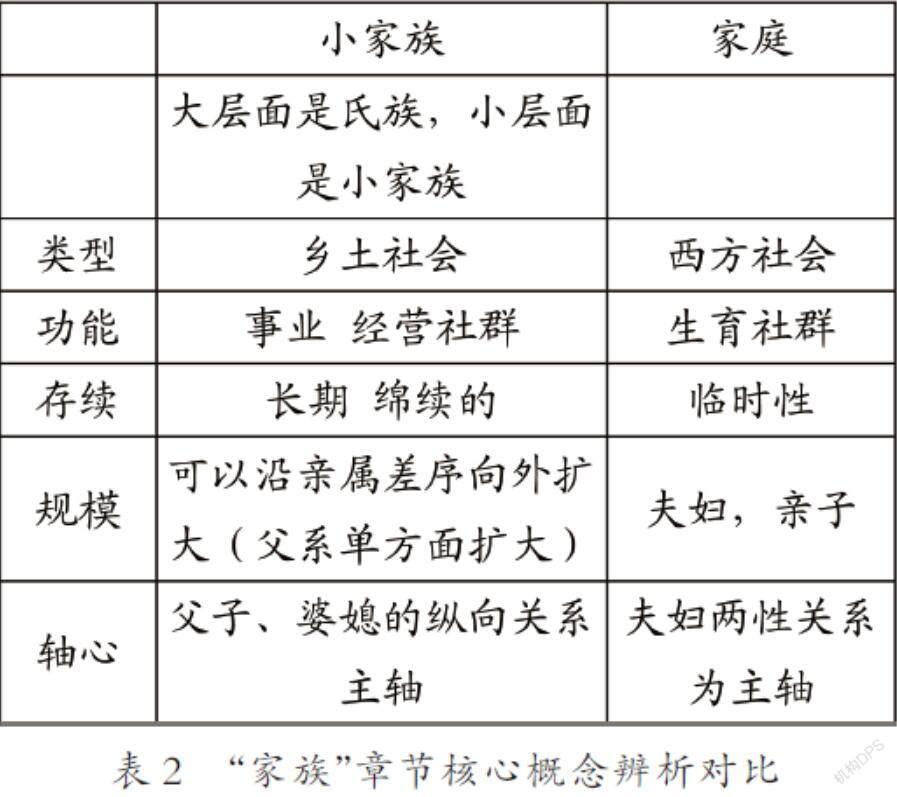

任务2 部分章节的概念是成对出现,可以采用表格或者思维导图的形式来辨析文中的核心概念。

这两个任务的设计是层层递进的,任务1是为了让学生从面上去尽可能地挖掘每一个章节所涉及的概念,这些概念的找出也有助于学生对每一章的主题和内容有更好的把握和了解。任务2是在了解每一章节核心概念的基础上,能够对本书的比较论证方法有个初步的认识,同时在制作思维导图或学术表格的过程中,加深对每一章内容更加细致的挖掘和理解。

在这个阶段,让学生找概念并作辨析是一种手段和方法,真正的目的还是想让学生通过这些手段真正去理解中国乡土社会的一些特点,还有究竟和西方社会或者其他社会有什么本质区别,这应该是整个阅读中核心的部分,也是最难的部分。

同样笔者选取了“家族”和“男女有别”这两个章节中的核心概念的对比分析表格,可以供阅读任务结束后师生之间交流讨论。

四、回归情境,总结反思当下

无论是情境式导入、列取提纲、还是概念辨析,无论哪种阅读方法和阅读任务,最终目的都是指向读懂《乡土中国》这本书。

在学生完成自主阅读等多个学习任务后,教师应当在最后留下1-2课时,供学生最后的交流总结。交流的内容主要有:

1.回顾导读部分的情境问题,尝试用书中的观点和自己的观点进行解释;

2.展示在阅读过程中的阅读成果;

3.讨论交流,在阅读过程中,列举该书中和当下社会有不一致的地方以及我们对当下社会的思考;

4.总结交流自己在这本书的阅读过程中最有效的阅读方法。

既然在整本书阅读开始的导读环节设计了情境的导入,那么最后在学生读完这本书后,还是要带着学生去解决和讨论这些问题,并且可以鼓励学生去生发更多情境问题的探讨。

《乡土中国》这本书本身是作为新课程标准中整本书阅读的一个样例,学生除了要读懂这本书之外,还要求学生在读这本书的过程中,总结有效的阅读方法和手段,最终能够举一反三,能够去阅读更多地学术型著作,这才是真正地授人以“渔”,也是整本书阅读的最终教学目标。

[作者通联:南京航空航天大学苏州附属中学]