中学物理受力分析的原则与方法初探

2021-12-20郜建辉

郜建辉

摘 要:受力分析既是物理知识学习的重点,也是难点。有效理解受力分析的原则,掌握实效的方法,并灵活运用各种方法,应对不同情景,解决物理问题,不仅能帮助学生全面理解力和运动的相互关系,还是提升学生思维能力的有效途径。

关键词:中学物理;受力分析;隔离法;整体法

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2021)11-0055-6

在中学阶段,物理是一门非常重要的学科,它不仅能帮助学生认识物质世界中最普遍、最基本的规律,还有利于培养学生的逻辑思维和分析能力。同时,物理学科也是学生学习中相对困难的一门学科。尤其是力学中受力分析部分的知识,学生学习困难较多。下面,就笔者多年的教学经验,简要阐述中学阶段受力分析的原则与方法,供大家参考。

1 受力分析的意义

在中学阶段的物理学习过程中,受力分析是力学部分学习的重要组成部分,正确地对物体进行受力分析,是解决问题的重要前提。养成好的受力分析习惯,掌握解决问题的方法和思想,是有效提高物理学习能力的关键所在[1]。而在实际教学中,很多学生会因受力分析不正确影响到解题,从而影响到物理学习的效果和考试成绩,更有甚者,会因此失去物理学习的信心。故此,受力分析可以说是研究力学问题的关键;也是学生物理学习必须要掌握的基本功。

2 受力分析的原则

在受力分析的学习之初,很多学生经常出问题,而很多老师在讲解受力分析时,由于涉及知识点多,又不易讲透,会有“夹生饭”的情况发生[2]。由此,在进行受力分析时,教会学生了解受力分析的几点原则非常重要。

2.1 依据力的物质性原则

在人教版初中物理八年级下册中,对力的阐述是“物体间力的作用是相互的”[3],我们也可以理解为“力是物体间的相互作用”。也就是说,力是不能离开物体而存在的,有力就会有物体,即施力物体和受力物体。所以,受力分析时,确定一个力是否存在,要看该力是否存在着施力物体,这就是“力的物质性原则”。

在学生的实际学习过程中,经常会忽略这一点,常常把物体的惯性现象当作力的作用效果。所以,掌握力的物质性原则很关键。例如,竖直上升的物体只受重力作用(空气阻力不计的情况下),没有向上的升力或冲力;沿斜面下滑的物体,不存在着所谓的“下滑力”,等等。

2.2 满足性质力存在条件的原则

在进行受力分析时,准确把握力的性质至关重要,它是判断一个力是否存在的关键。在中学阶段的力学知识中,主要是体现在三种性质力上,即重力、弹力和摩擦力。分析重力时,问题主要反映在对重力方向的把握。一定要让学生清楚重力的方向一定是竖直向下的,即垂直于水平面,而不一定是垂直于接触面的;确定弹力存在时,一定要满足产生弹力的条件,即接触、有形变(包括看不见的微小形变),只接触而物体没有发生形变时,是没有弹力存在的;确定摩擦力存在时,也要满足产生摩擦力的条件,即接触且接触面不光滑、有压力并有相对运动或相对运动的趋势。

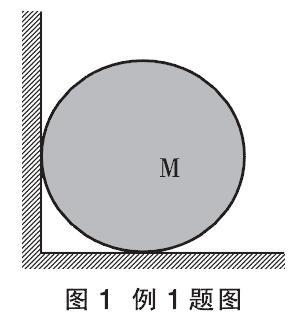

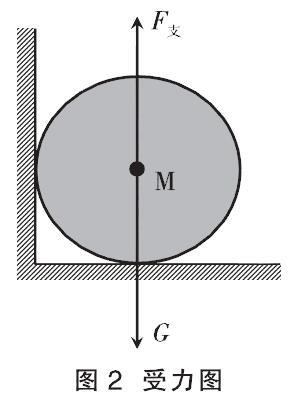

例1 如图1所示,画出物体M的受力示意图。

分析 静止的物体M与水平面接触,重力提供了对水平接触面的压力,根据力相互作用的原理(牛顿第三定律),就会产生一个与重力方向相反、竖直向上的支持力。这样,物体M在竖直方向上就有弹力;同时,静止的物体M与竖直面也有接触,但只是接触,并没有发生形变,也就不会产生弹力。所以,静止的物体M只在竖直方向上受到重力G和支持力F■这两个力的作用,受力示意图如图2所示。

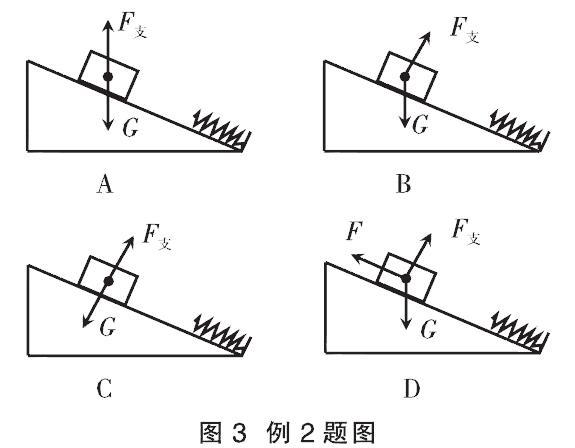

例2 如图3所示,滑块被固定在光滑斜面底端的压缩弹簧弹出。滑块离开弹簧后沿斜面向上运动的过程中,不考虑空气阻力,下图关于滑块的受力示意图正确的是( )

分析 仔细审题,可以得出题中的几个关键词:光滑斜面、离开弹簧、向上运动、不考虑空气阻力、受力示意图正确等。根据力的性质可以理解为:光滑斜面——没有摩擦力(故D选项错误);离开弹簧和向上运动——是由于滑块具有惯性的原因,不存在向上的上滑力或冲力(前文提到的力的物质性);不考虑空气阻力——是为了简化问题。依此,该题剩下的A、B、C选项就变成对重力G和支持力F的受力示意图正确与否的判定。前文提到,对重力方向的判断是:它一定是竖直向下的,即垂直于水平面,而不一定垂直于接触面,所以C选项错误。对于A、B选项的区别是F的方向是竖直向上,还是垂直于支持面的“垂直向上”?我们知道,滑块对于斜面是存在压力的,这个压力应该是:大小是重力的一部分、方向是垂直于支持面向下、作用点在接触面上。故而,根据力的相互作用原理(牛顿第三定律),支持力应该是:大小是重力的一部分、方向垂直于支持面向上、作用点在滑块与斜面的接触面上(可以画在滑块的重心上)。所以,B选项是正确的。

2.3 遵守力的不可传递原则

我们知道,作用在刚体上的力,可以沿它的作用线平移到该刚体的任意一点,都不会改变这个力对该刚体的作用效果,也就是力的可传性原理。但经典力学认为,对于与光速相比的低速运动物体,它們之间相互作用的传递是瞬时完成的,因此力是不可传递的。看似两种表述是矛盾的,但从中学物理的视角进行简单分析,这两者之间并不矛盾。

力的可传性原理是指力的作用效果,即一个力作用在物体的不同位置(沿该力的作用线平移到任意位置),该力的效果不变,从这个角度讲,力是可以传递的(它还在原来的刚体上);而经典力学认为低速运动物体的力不可传递是指不同物体间的相互作用,即一个力对某一物体作用时,该物体会受到这个力的作用,而与它相接触的物体则不会受到这个力的作用(因为力的三要素不同,它们就不是一个力了,但有时会产生传递的效果)。这里,我们说的力不可传递原则主要指的是后者。

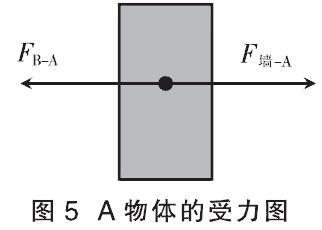

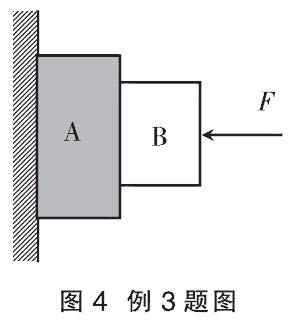

例3 如图4所示,画出A物体在水平方向的受力示意图。

分析 如图4,B物体在水平方向上受一个水平向左的力F,在保持静止的状态下,自然会有一个水平向右的力与之平衡,这个力的施力物体理所当然的就应该是A物体。

以A物体作为研究对象进行受力分析可知,由于力的相互作用,A、B物体间存在着相互作用的力,即A物体会受到一个来自B物体、水平向左的力。所以,A物体处于静止状态时,与之平衡的力应该是“墙面”给予A物体水平向右的力,如图5所示。

在这其中,B物体给A物体的力与A物体给B物体的力是一对作用力与反作用力,大小是相等的;而水平向左的力F与A物体给B物体的作用力则是一对平衡力,大小也是相等的。虽然依此逻辑,B物体给A物体的力大小也是F力的大小,但是它们并不是一个力。也就是说,A物体并不受F力的作用,即F力是不可能传递给A物体的,这就是我们要讲的“力的不可传递原则”。

2.4 关注物体运动状态的原则

基于上文所述,在受力分析的过程中,关注物体的运动状态有利于得到物体的正确受力情况。

2.5 正确处理合力与分力的原则

我们知道,矢量的合成和分解是学习高中物理知识的重要基础,这部分知识也体现了化繁为简的物理思想和数学方法,对物理学习有重要意义[4]。力同样也存在着合成与分解的问题,在解决物理问题时,经常会对力进行分解,因此受力分析的过程中,一定要正确处理合力与分力的关系,遵循“合力与分力不同时存在”的原则。

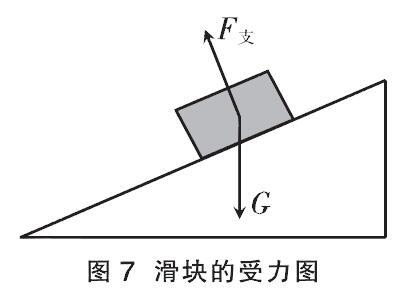

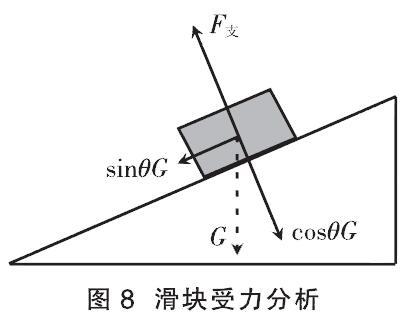

例4 如图6所示,一个滑块在光滑的斜面上滑下,画出滑块下滑过程中的受力示意图。

分析 我们以滑块为研究对象,它从光滑斜面下滑的过程中是不受摩擦力作用的,只受竖直向下的重力G和垂直于支撑面向上的支持力F的作用,受力示意图如图7所示。

如果要具体研究滑块下滑过程中力与运动的关系,即分析滑块下滑的动力,可将重力分解成平行于斜面和垂直于斜面的两个分力。这样就很容易知晓,提供滑块下滑的动力是重力的一个分力,如图8所示。

但要注意的是,在图8中将重力分解后,重力G就不能再存在了(虚线所表示的),即“合力与分力不同时存在”的原则。所以,在受力分析时,如果是呈现合力,就不要体现分力;如果标注了分力,就不要呈现合力,一定要正确处理好合力与分力的关系。

2.6 简化问题的原则

早在两千多年前,我国第一部教育论著《学记》中就有“约而达,微而藏”的论述。大文学家苏轼的诗句:“博观而约取,厚积而薄发”也表明了这一观点。我们知道,简化问题是为了突出问题的主要矛盾,当主要矛盾解决好,次要矛盾上升至主要地位,再行处理,就会不断深入,彻底解决问题。事同此理,在受力分析的过程中,有时也要遵循简化问题的原则。例如,对于低速运动的物体,当不做特殊要求时,受力分析中可以忽略空气阻力;在画受力分析示意图时,可以将不同力的作用点都画在受力物体的重心上,等等。

3 受力分析的方法

对于物体的受力分析而言,特别是在复杂情景中物体的受力分析,由于综合性强、知识面广,学生在进行受力分析时往往容易出错,经常出现“丢三落四”的情况。所以,非常有必要教会学生一些如何进行受力分析的方法。

3.1 顺序法

顺序法是英文中长句翻译的一种方法,它是按所叙述的一连串动作或事件,按时间的先后或是按内容的逻辑关系安排,依据原文顺序译出[5]。我们可以借此应用在受力分析中,因为情景中物体的受力情况必然存在着非常严谨的逻辑关系,自然就会形成一定的顺序逻辑。

在中学阶段的力学问题中,受力分析主要对重力、摩擦力、弹力等进行分析。在分析中,我们首先需要考虑重力,因为所有物体都会受到地球引力的作用力;接下来考虑的是弹力和摩擦力,根据弹力和摩擦力的产生机理,若在弹力分析前分析摩擦力,会导致物体受力分析难度增加,不利于物理知识的学习;最后再分析其他力,这样就会方便许多。按照这个顺序进行受力分析,可以得到科学合理的解题思路,降低物体受力分析的难度[6]。因此,我们可以将顺序法概括为一个口诀:一重、二弹、三摩擦、四其他。

顺序法的特点是:受力分析时不容易漏掉力,但要注意研究物体的运动状态,處理好力和运动的关系。

3.2 隔离法

隔离一词出自唐代杜牧的《阿房宫赋》——“覆压三百余里,隔离天日”,经常被用于形容断绝接触、断绝往来。在研究物理问题时,隔离法是指对物理问题中的单个物体或单个过程进行分析、研究的方法。在力学的受力分析过程中,我们常把要分析的物体从相关的物体体系中隔离出来,作为研究对象,只分析该研究对象以外的物体对它的作用力,不考虑研究对象对其他物体的作用力。

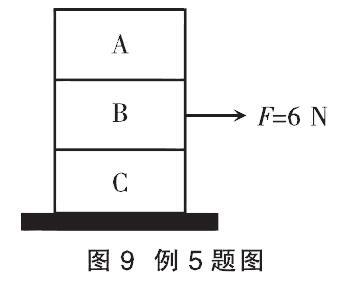

例5 如图9所示,A、B、C三木块竖直叠放在水平桌面上,在B木块上加一水平向右的大小为6 N的力F,结果三木块一起向右做匀速直线运动,则B对A的摩擦力fB-A,C对B的摩擦力fC-B及桌面对C的摩擦力f桌-C的大小分别是( )

A.0 N 0 N 0 N B.2 N 2 N 2 N

C.0 N 6 N 6 N D.6 N 6 N 6 N

分析 我们以A木块为研究对象,将其从情景中隔离出来进行分析。由题目的描述(三木块一起向右做匀速直线运动)可知,A木块向右做匀速直线运动是处于平衡态的,如果B对A存在摩擦力fB-A,则在水平方向上就会存在一个与fB-A平衡的力,但又找不到这个力的施力物体(低速运动的物体可以忽略空气阻力)。所以,B对A不存在摩擦力fB-A,A木块向右做匀速直线运动是因为惯性。故此,B对A的摩擦力fB-A=0。

再以B木块为研究对象,将其从情景中隔离出来进行分析。题目已知,在B木块上有一水平向右的大小为6 N的力F,B木块也是向右做匀速直线运动。这样,就必须有一个水平向左、大小也是6 N的力跟它平衡(忽略空气阻力)。通过对A木块的分析,显然这个力的施力物体不是A木块。由此,与F平衡的力的施力物体就只能是C木块了,这个力就是C对B的摩擦力fC-B,大小为6 N,方向水平向左。故此,C对B的摩擦力fC-B=6 N。

再以C木块为研究对象,将其从情景中隔离出来进行分析。通过前面的分析可知,C對B的摩擦力fC-B大小为6 N,方向水平向左。根据力的相互作用原理(牛顿第三定律),B木块也会给C木块一个大小为6 N、方向水平向右的反作用力。由题目已知,C木块也是向右做匀速直线运动,是处于平衡态的。自然就要有一个水平向左、大小也是6 N的力跟它平衡(忽略空气阻力),这个力的施力物体就是桌面。所以,桌面对C木块的摩擦力f桌-C=6 N。

本题的答案为C选项。

通过上述分析可见,隔离法的优点是容易看清单个物体的受力情况或单个过程的运动情形,问题处理起来比较方便、简单,便于使用,它也是在受力分析时应用比较广泛的思维方法。但使用隔离法时,一定注意力的物质性原则和力的不可传递原则,同时要注意不要把物体的惯性现象当作力的作用效果。

3.3 整体法

整体法主要是指在对处于某种特定状态下的物体进行受力分析时,为了保证物体承受的所有力都能够被分析到,需要在受力分析过程中注重系统的研究,从整体上对物体所受的力进行分析。而不必将其细化, 不用分析系统内部各物体部分和运动状态下所受的力[7]。

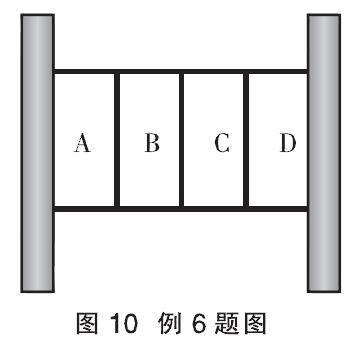

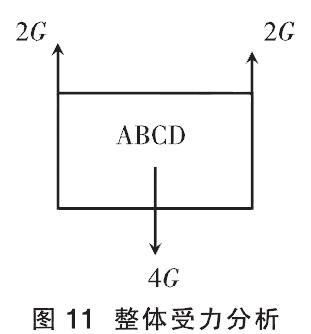

例6 如图10所示,A、B、C、D四个相同的木块夹在竖直放置的两块木板之间,处于静止状态,请分析B、C木块之间的摩擦力大小和方向。(已知每个木块的重力均为G)

分析 对于本题,如果我们采用隔离法进行受力分析,会发现无论对A、B、C、D哪个木块进行分析,都会出现一些不确定的因素。如果采用整体法,问题就会变得简单了。

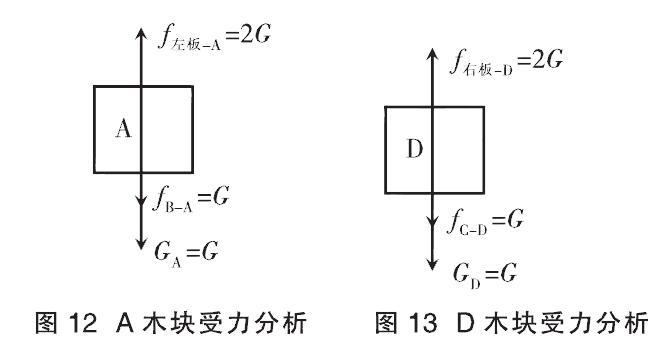

我们把A、B、C、D四个木块作为一个整体的研究对象来看,对它们处在静止状态进行受力分析,可得到如图11所示的受力分析示意图。即左侧木板和右侧木板与木块接触处各有一个大小为2G、方向竖直向上的摩擦力与4G重的4个木块平衡。由此,可以得出:左侧木板与A木块之间的摩擦力大小为2G,方向竖直向上;右侧木板与木块D之间的摩擦力大小也为2G,方向竖直向上。

接下来,再采用隔离法对A、B、C、D每一个木块进行受力分析就容易多了,避免了许多不确定因素。

以A木块为研究对象,很容易得到它受一个竖直向下的自身重力G和一个左侧木板给A木块竖直向上、大小为2G的摩擦力。但A木块处于静止状态,一定会有一个力与这两个力平衡。很显然这个力就是B木块给A木块的竖直向下的、大小为G的摩擦力,A木块的受力示意图如图12所示。

同理,以D木块为研究对象, D木块的受力示意图如图13所示。

以B木块为研究对象,它受一个竖直向下的自身重力G,B保持静止的状态,自然会有一个竖直向上的力与之平衡,这个力的施力物体理所当然的就应该是A木块。因为力的作用是相互的,上述A木块受到B木块给的竖直向下的、大小为G的摩擦力,自然,B木块也会受到A木块给的竖直向上的、大小为G的摩擦力(图14)。这样,学生就会很容易明白B木块与C木块只是接触,而没有力,它们之间的摩擦力为0。

C木块与B木块的受力分析类似。

故本题的答案是:木块B与木块C之间没有摩擦力。

3.4 假设法

假设法也是解决物理问题的一种重要的方法,是学生学习物理知识、解答物理问题必须要运用和掌握的一种思维方法。应用假设法引导学生思考和解决一些物理问题,在解题中建模,在建模中强化模型思维,进而可以提升学生中学阶段的物理意识和思维能力[8]。

所谓假设法就是当某一变化因素的存在形式限定在某种可能时,假设该因素处于某种情况,并以此为条件进行推理。

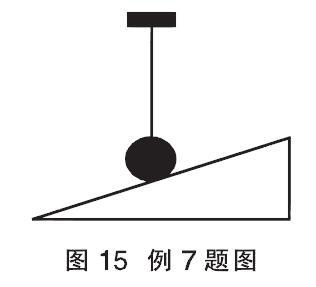

例7 如图15所示,分析静止在斜面上的小球是否受到斜面的支持力作用。

分析 以小球为研究对象,它是否受到斜面给它的支持力往往要依题目的条件而定。但本题中未给出明确的说明。所以,对于小球的受力情况进行分析讨论时可以采用假设法。

小球是否受到某个弹力的作用,可以通过它的运动状态是否会因这个力发生改变来判定。假设我们可以“向右轻轻移走斜面”,如果小球不再静止,而是发生了运动状态的改变,就说明会有斜面给小球的一个支持力;如果小球继续静止,说明斜面没给小球这个支持力。

假设法的特点是对一些复杂问题、有争议的情景,便于简化问题,但要求受力分析时对情景的把握要准确到位。

4 结束语

对物体进行受力分析,往往不只是通过一种方法来完成的,特别是在复杂的情景中,有时是几种方法的同时运用(如例6)。另一方面,在受力分析时,运用多种方法结合,会互相佐证,更加有效地得到正确结果。同时,受力分析时要对力的概念和性质进行综合考虑。比如:摩擦力的方向不是阻碍运动方向,而是阻碍相对运动的方向;杆的弹力可以是支持力,也可以是拉力;绳的弹力方向一定是沿着绳收缩的方向;一个接触面只能有一个弹力或摩擦力,等等。

总之,在进行物体受力分析时,准确理解物体的受力分析原则,正确掌握受力分析的方法,并灵活运用各种方法,应对不同情景,有效解决物理问题,不仅是帮助学生全面理解力和运动的相互关系的有效策略,还是提升学生思维能力的有效途径。

参考文献:

[1]姚彬.高中物理受力分析能力的提升策略[J].广东教育(综合版),2019(05):54-55.

[2]李俊峰.我怎样讲受力分析———理论力学教学札记之一[J].力学与实践,2003,25(05):68-69.

[3]人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.义务教育教科书物理八年级下册[M].北京:人民教育出版社,2014.

[4]胡忠国.中美高中物理教材中关于“力的合成和分解”内容的比较[J].物理教师,2021,42(03):78-79+82.

[5]王跃华.谈英语长句翻译技巧[J].黑龙江教育学院学报,2015,34(06):135-136.

[6]吴娟,韦周新.探讨高中物理中的物体受力分析问题及教学建议[J].教育界(基础教育),2019(28):78-79.

[7]肖庆红.探究式教学在高中力学教学中的应用研究[D].兰州:西北师范大学,2014.

[8]王科峰.运用假设法培养学生的思维能力[J].湖南中学物理,2020(10):43-44+47.

(栏目编辑 罗琬华)