初中历史课堂中图像史料运用的误区及应对策略

2021-12-20薛怡

薛 怡

图像史料指的是被运用到历史研究或者课堂教学的图像。狭义的图像史料被认为是影像史料、可视史料。广义的图像史料不仅包括绘画、地图等形式,而且包括“珍藏于博物馆的大量文物、遗址遗迹、碑刻、建筑、图画等实物和摄影照片以及影视片、纪实片等能够提供图像、呈现或传达某种历史理念、产生视觉感知的对象”。[1]沈敏华:《历史教学中的图像史料及其运用》,《历史教学问题》2005 年第5 期,第109 页。图像也如同文本和口述证词一样,是历史证据的重要形式。[2]彼得·伯克:《图像证史》,杨豫译,北京大学出版社,2008 年,第2 页。在初中历史的课堂教学中,图像史料的正确使用有助于落实教学内容并有效达成教学目标。

一、历史课堂中图像史料运用的价值

1.图像史料是记录历史的重要载体

历史是人类过去所有活动的总称,因已过去,故而有着不可完全复现的特点。无数已消逝在历史长河中的人或事,通过口传、文献等史料被或详或略地被记录下来。语言和文字在描述场景、宣明道理方面有其优势,但历史画面仅能在人们的脑海中“想象”或描摹。而图像史料作为口传、文献史料的有效补充,在保存历史事物形状、直接记录历史、具象展示历史等方面有着不可替代的作用。在历史教学中,图像史料自然也成为学生了解史事、认识历史的桥梁。

2.图像史料的直观性有助于激发学生的学习兴趣

1964 年,著名的媒介研究者麦克卢汉在《理解媒介》中宣告:图像时代已经来临……图像人的基本特征之一就是图像阅读的兴趣大大超过了文字阅读的兴趣,图像取代文字成为了建构他们的心智的主要资源。[3]叶澜:《教学原理》,人民教育出版社,2007 年,第81 页。从学情看,初中学生生活阅历较少、历史积淀也显得不足,而图像史料直观生动,有着较强的视觉冲击力,且蕴含丰富的历史信息,有增进学生兴趣与理解的效果。通过图像史料丰富的图像元素构建历史情境,设置环环相扣的问题引发学生思考,从提取信息到解读信息,勾连所学、建构知识,形成认识,可深化对历史的理解。2011 年《义务教育历史课程标准》中亦明确提出了“了解多种历史呈现方式,包括文献材料、图片……等,提高历史的阅读能力和观察能力,形成符合当时历史条件的一定的历史情景想象”。[4]教育部制定:《全日制义务教育历史课程标准》,北京师范大学出版社,2011 年,第5 页。

3.图像史料独有的证史价值有助于提升学生的历史思维

图像史料作为历史学习的重要载体,承担着落实史学思想方法、培养学生关键能力的作用。南宋史学家郑樵认为“古之学者为学有要,置图于左,置书于右;索象于图,索理于书”,[1]郑樵:《通志》卷七二《图谱》,中华书局,1987 年,第837 页。这种感性观察与理性思考相结合的学史之道在今天看来亦是符合认知规律的。初中历史教学中,“阅读历史图片”是学生要掌握的学习历史的基本方法。若要培养学生的历史思维,需要在文献、口述史料运用的基础上,佐以典型的图像史料,引导学生观察、分析、质疑、诠释,帮助学生在感性认知的基础上找到“理性认识”的突破口,从而提升初中历史教学的实效性。

二、历史课堂中图像史料运用的常见误区

1.图像史料的盲目或无效运用

史料是学生了解历史的重要载体,丰富多元的史料可以更好的还原历史情境。这其中,图像史料因其生动的线条、鲜明的色彩、直接的感官冲击在集中学生注意力、调动学习兴趣、激发学生学习动机方面起到了突出的效果,有利于帮助学生触摸历史、感知历史,因而赢得学生的广泛青睐。但是有的教师在教学过程中为了活跃课堂气氛,激发学生的兴趣,只选美观、有趣的图片,却没有关注这些图像的史料价值高低、是否与内容主旨契合、能否助力教学目标的达成和学生历史思维的发展。

以统编教材中国历史第二册《盛唐气象》一课为例,有教师用大量影视剧中的长安城照片来反映唐朝长安城的辉煌绚烂,这些图像画质清晰、色彩绚烂,学生看得津津有味,但教师却忽视了影视作品在进行艺术加工和创作时的信度和效度,影视基地的建设、道具的制作是否真的契合历史、还原史实,若没有经过仔细研究、考证和其他史料的佐证,仅以这些图片作为史料来论证唐朝长安城的规划合理、布局严谨,进而折射唐朝开放大气和兼容并蓄的时代风貌,显然是远远不够的。

还有的教师在备课的时候,为追求视觉效果,盲目地大量使用图像史料,当教学中大量图像“走马灯式”的呈现,过快的频率会使学生在目不暇接、眼花缭乱之后一无所获。当一节历史课变成了历史图像展示课,学生没有时间仔细观察细节、解读信息,自然也就谈不上静下心来深入思考。如在讲授中国历史第二册《宋元时期的都市和文化》一课时,有教师以北宋张择端绘制的《清明上河图》作为课堂教学的主要史料来反映北宋都城的繁华,此画卷有五米多长,绘制了数量庞大、种类繁多的各色人物、牲畜、交通工具等,房屋、桥梁、城楼也各有特色,但教师对于这张图的运用仅限于呈现,既不引导学生观察图像细节,也无对其中历史信息的解读,完全无法体现历史课的学科特征、更无法培养学生的学科关键能力。

2.图像史料的不足或过度解读

图像史料本身蕴含着丰富的历史信息,然而遗憾的是,教师在课堂中对这类史料往往只有片面、粗略的解读,未能将其置于特定的时空背景下,引导学生感受其背后鲜明的时代特征。以图像史料中的历史漫画为例,漫画因其形象生动,简约深刻的特点在中学历史教学中被广泛使用。在解读这类史料时,要注意全面化、精细化、生动化,要欣赏历史漫画作为艺术作品而表现出的夸张生动、寓意深刻的情境,要感受其鲜明的时代特征,进而参悟其意味深长的“弦外之音”。

譬如在讲到冷战时,很多教师都会用到下面这张漫画(图1)。教师通常会这样解读:赫鲁晓夫和肯尼迪在掰手腕,两人分别代表苏联和美国,图中可以看出他们势均力敌;双方都欲按下核按钮,反映了当时两国剑拔弩张、战争一触即发的情形。其实,画面中还有一些蕴含着深层信息的“细节”可以解读。比如从表情和动作看,左侧的赫鲁晓夫满头大汗,有被扳倒之势,由此可推测漫画作者认为苏联处于相对被动的地位。赫鲁晓夫坐的导弹上标有“USA”,意指美国的导弹通过北约部署到欧洲,威胁苏联;肯尼迪坐的导弹上有“USSR”,意味着苏联的导弹也威胁到美国——如1962 年苏联在古巴修建导弹发射场,部署导弹,古巴导弹危机由此而起。

图1 掰手腕(漫画)

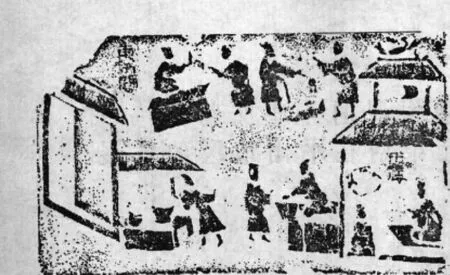

除了对图像史料中信息解读不足,过度解读亦是众多教师常犯的错误。如在讲述东汉经济发展时,有教师使用了一张“东汉市集画像砖”拓片(图2)。图中可以看到汉代集市的场面,有人讨价还价,有人倚门观望,集市建筑刻画清晰,画面布局也十分简洁。教师引导学生观察细节,通过画像砖左上角隶书“东市门”、右下角“市偻(楼)”和图像中描绘的交易场景,推导出“商业贸易有固定场所”的结论。随后教师又引导学生得出“汉代市场管理严格”的结论,但深入思考却发现,仅凭这幅图像支撑这一结论似乎没有足够的说服力。“市门”和商业贸易的场景与市场管理严格之间并没有直接的关系,我们要得出令人信服的结论,必须要寻找其他的文献及图像史料相互印证。

图2 东汉市集画像砖(拓片)

三、历史课堂中图像史料运用的策略

3.忽视图像史料背后的隐性立场

图像史料在还原历史场景和历史事件时有着形象直观的优势,承载了很多显而易见的历史信息。然而,受到创作者情感、观点、立场、时代等因素的影响,图像中的场景、人物往往是创作者刻意选取的,只关注图像史料的显性信息,忽略其背后的隐性立场,必然会影响图像史料在还原历史场景时的真实性,也无法读懂图像背后更深层次的历史信息。以反映1871 年威廉一世加冕为德意志帝国皇帝这一历史事件的著名油画《威廉一世在凡尔赛宫加冕》(图3)为例。作者似乎仅仅在展现加冕典礼的神圣庄严,但“不经意”间透露出的细节,表现出作者对俾斯麦的推崇和对铁血政策的认同——加冕礼参加者们如出一辙的军装、手中挥舞的军刀、位于画面中央的铁血宰相俾斯麦和他与众不同的白色军装。通过对该画的深层解读,学生更加深刻地认识到“德意志有着浓厚的军国主义传统”,也为他们全面理解德意志统一的作用及影响奠定了良好的基础。

图3 威廉一世在凡尔赛宫加冕(油画)

1.严选史料,关注严谨性和实效性

史料选择的前提是真实、可信,教师在备课时选择的图像史料必须经过考证以确保其准确性。出处为教科书、历史专著、历史论文、中高考试题的图像史料相对更为规范和科学,这些领域的图像史料时本身已经经过了慎重的选择,可信度较高、真实性也有保证。通过严格筛选的图像史料,可以成为学生触摸历史、感受历史肌理血肉的工具,实现学生从“眼入”到“神入”的转变。如在讲述宋朝的都市和文化时,许多教师会选择《清明上河图》这一图像史料,但由于流传至今的宋元明清版本有数百本之多,教师授课前首先要对该画的版本进行甄别,以免出现错误。

其次,使用图像史料前要鉴别它的提供者、创作者,关注其时代背景、产生年代,还要清晰了解形成的目的。以图像史料中的照片为例,刘易斯·海恩曾说:“虽然照相机从不撒谎,但是撒谎者却可能去拍照。”[1]转引自彼得·伯克:《图像证史》,杨豫译,北京大学出版社2008 年版,第20 页。由于摄影师受到情感、立场等因素的影响,照片中显示的内容可能与历史事实相悖。看上去真实的“抓拍”,实际是刻意的摆拍。这时我们要引导学生关注拍摄者选择的焦点是什么,那一刻照片中保留了什么、舍弃了什么;它们为什么会被保留,又为什么会被舍弃。例如,反映美国内战的照片——《死神的收割》(图4)。这张照片是由美国人马修·布雷迪创办的一家摄影工作室拍摄的。美国内战爆发后,马修将他的工作室搬到了战场上,聘请多位摄影师沿着内战的道路前进并用镜头记录下残酷的战争和他们眼中的重要历史事件。马修的本意是通过销售战争题材的照片作品赚回在拍摄中的巨大投入,其中并非所有的场景都是以最原始的状态被客观真实的记录下来。这张照片便是马修授意其手下摄影师以摆拍的方式进行拍摄,那些“尸体”实际上是活着的士兵临时装扮的。尽管受到利益驱动,但他们以艺术的手段向大众公开悲惨的场景,可以明显地看出他们对战争的态度和迫切想要定义、完善,甚至凸显的现实诉求。若教师在教学前能认真考证这幅照片的来源和创作背景,在运用过程中便不会只是浮光掠影般的观察图片,甚至作为证明战争惨烈的直接证据,而是更有针对性地找准方向,提升教学实效。

图4 死神的收割(照片)

2.图文互证,合理解读图像史料

选择图像史料的目的是为给学生以感性的感受和理性的思维,最终目的是为了在历史课堂上理解和解释历史。既然如此,教师在选择时,就应该考虑到这则图像史料该如何解读、怎么运用、怎样与课堂教学产生关联以及运用后学生会从中学到什么。

以本杰明富兰克林的经典时政漫画《JOIN or DIE》(图5)为例,大部分教师会将其作为本杰明富兰克林号召北美殖民地民众团结起来对抗宗主国英国的宣传工具,运用于《美国独立战争》一课的教学。但对照同时期文献和富兰克林回忆却发现,这幅作品是作者于1754 年发表于《宾夕法尼亚公报》上的,当时他正准备与其他殖民地领导人一起参加一个讨论如何应对来自法国及其美洲原住民盟友日益增长的军事威胁的会议。富兰克林认为殖民地需要在一个强大的联盟中团结起来以对抗来自法国的威胁。这幅漫画发表后反响平平,仅六家报纸转载,并未在舆论及民众中引起大的波澜。然而在此画发表二十年后,抗议英国颁布《印花税法》的民众们把那条被切断的蛇“复活”了。1774 年,呼吁美利坚独立的爱国人士在《马萨诸塞间谍报》的头版头条上用了这个版本,其他几家殖民报纸也用了这个版本,这幅漫画瞬间引起巨大反响并成为北美殖民地人民团结起来追求自由平等的愿望象征。而在1861 年美国南北战争期间,该画又被民众拿来作为呼吁国家统一、反对分裂的宣传工具。在课堂中,教师若能用好用足这张漫画,知道漫画首先表达了作者的创作意图与情感态度,其传播及影响也折射出民众心理和时代风貌,进而从作者态度入手,窥其每一次传播背后的民众心态、社会变化,便能将其作为课堂上勾连特定时代的一条“线索”串联教学,甚至成为培养学生“史料实证”与“历史解释”核心素养的有效载体,最终优化教学、助力目标达成。

图5 JOIN or DIE(漫画)

3.剖析细节,注重思维启发和引导

历史图像直观生动,但无论是照片拍摄者在拍摄时的构图角度、抓拍时机,还是绘画作品中作者特意夸张或隐去的细节,都在无形中传递出作者的立场、态度和情感,隐藏着“无声”的信息。这就需要教师在引导学生解读图像史料时必须全面深入地剖析,因为忽略细节可能就会忽视作者想要传递的信息,导致史料信息的缺失或误读,影响学生对历史事件的认识和理解。

以英国报刊于1933 年发表的时政漫画《让德国人民决定》(图6)为例,该画创作于1933 年希特勒当选为德国总理并掌握国家大权之后。仅看标题,似乎是表达德国人民对希特勒的支持。但仔细观察图片:投票处外荷枪实弹的士兵、投票箱前架起的机枪、场地上用来封锁的铁丝网等细节传递出的却是与标题截然不同的信息。教师若能引导学生仔细观察,适时设问“漫画作者想要对这次德国大选表达怎样的态度?”“作者通过怎样的技巧表达其信息?”“真的是让德国人民决定吗?”“结合所学知识分析作者为何要表达这样的观点”“不同国家的民众看到这幅漫画会有怎样的反应?”……环环相扣的问题与图像中的细节相互呼应,无形中启发了学生的思维,也有利于他们更好地理解二战前德国法西斯政权的确立和欧洲战争策源地的形成,进而理解法西斯政权对内独裁、对外扩张的本质。

图6 让德国人民决定(漫画)

图像史料作为我们认识和理解历史的重要载体,有着区别于其他类型史料的独特魅力。在初中历史课堂中用好图像史料,对于还原情境、感知历史,培养学生集证辨据、诠释评价等学科关键能力都大有裨益。在教学中运用图像史料时,我们应遵循严谨认真的态度,精选史料、巧妙设计,充分激发学生思维,通过教师的准确示范和学生的模仿迁移,帮助学生逐步习得史学思想方法,在感受历史鲜活脉动的同时深化历史理解,提升学科能力。

当然,图像史料不仅是课堂中的教学资源,也可延伸至课外,作为拓展和研究性学习的重要资源,如何在历史课程中更加充分合理地运用图像史料,还需要在今后的教育教学过程中继续深入思考和实践。