回流农民工助推乡村振兴的有效路径研究

2021-12-19刘玉侠张剑宇

刘玉侠 张剑宇

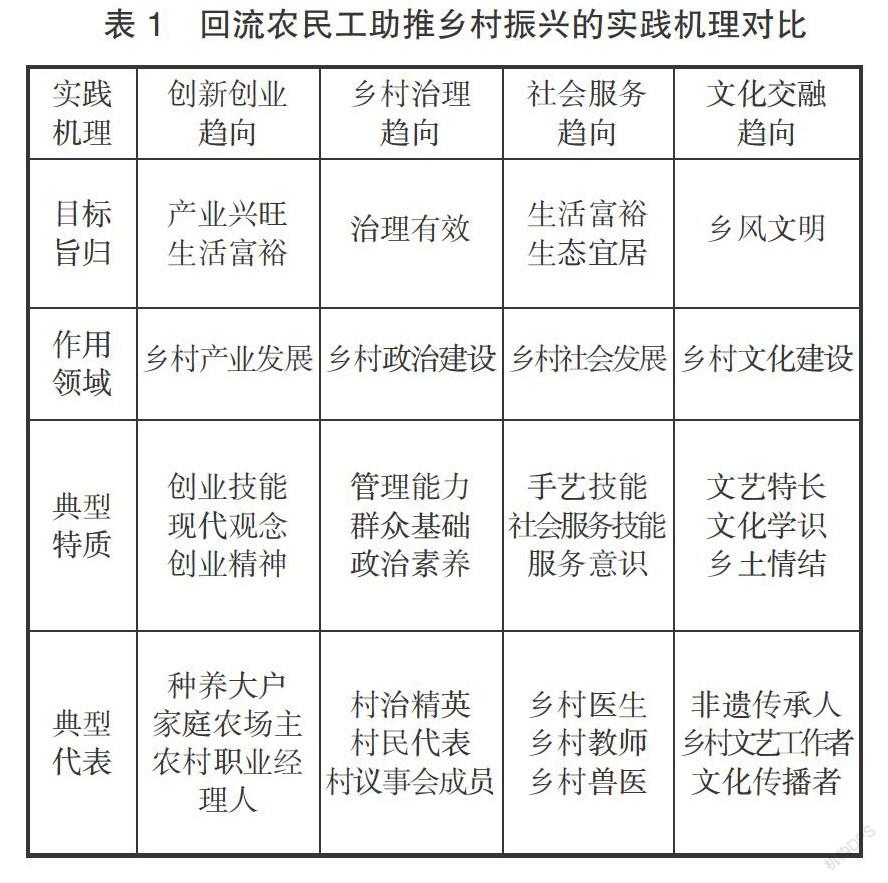

摘要:农民工回流为乡村全面振兴带来崭新机遇。得益于政策机遇和市场发展创设的激励条件,内生于社会支持与自我情感合成的驱动力量,仰赖于自身多元发展优势奠定的主体基础,回流农民工助推乡村振兴具有充分可能性和现实合理性。在与乡村社会的有序互动中,回流农民工遵循“创新创业趋向”“乡村治理趋向”“社会服务趋向”“文化交融趋向”的差异化机理助推乡村振兴。然而囿于社会环境、发展空间、微观个体的约束和影响,其助推行动依然存在提升必要。为此,需遵循递进逻辑破除对应的阻滞因素,以实现现实瓶颈的整体突破和助推路径的系统优化:一要促进城乡融合发展,全面优化社会结构;二要构建多元发展平台,切实完善激励机制;三要完善教育培训机制,转变个体发展条件。

关键词:乡村振兴;回流农民工;乡村人才;农民工发展;助推机理

中图分类号:C912.82 文献标志码:A 文章编号:1001-862X(2021)05-0041-010

乡村振兴战略实施以来,我国现代农业建设取得重大进展、人居环境明显改善、文化建设初显成效、乡村社会保持和谐稳定、农民生活水平稳步提升。[1]1-2同时,人才掣肘仍是广大乡村难以启齿的“痛”,而人才恰是全面推进乡村振兴的关键。党的十八大以来,各类涉农政策相继对强化乡村振兴人才支撑、乡村人才振兴作出部署和要求。2021年2月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推进乡村人才振兴的意见》,党和国家对乡村人才的重视上升至前所未有的战略高度;《中华人民共和国乡村振兴促进法》更是通过立法保障乡村振兴的人才支撑。

新中国成立迄今,我国历经多次大规模的农民工回流潮,如上世纪末因乡镇企业改革、国有企业改革引起的农民工回流,2008年国际金融危机背景下的农民工回流等。乡村振兴背景下,受政策引导、市场吸引、家庭驱动等因素的复杂影响,农民工回流趋势愈加明朗、主动特征愈发显现、数量规模与日俱增,为乡村人才振兴带来了崭新机遇与实现可能。回流农民工助推乡村振兴既是回流农民工探寻主体性发展的创新尝试,又是对乡村振兴面临人才困境的积极回应,更是在乡村建设中充分调动农民主体性(1)的有益探索。本文基于浙江、安徽、江西、贵州40个村庄的实地观察和37名回流农民工的深度访谈,考察回流农民工助推乡村振兴的外部机遇、内部优势和行动逻辑,探究影响回流农民工既有行动的因素,并思考促进回流农民工助推乡村振兴的优化策略,试图回答回流农民工助推乡村振兴何以实现的问题。

一、引 言

中西方国家人口流动在方向上存在显著差别,西方的人口流动多数是“从乡到城”的单向流动[2]44-47,所以按照西方分析思路或许很难准确理解中国农民工的回流现象。因此,国外学术界对我国农民工回流现象的研究并不多见,关于各自国家“从乡到城”、“从城到乡”的流动趋势及其流动群体的研究则由来已久,为国内研究提供了参考借鉴的理论体系和分析框架。[3-6]当然,对中国而言,农民工的社会意义极具特殊性。这一社会群体始终是促进中国经济发展、改变中国农村的主要支持力量。[7]206-207与农民外出务工这一“从乡到城”的流动趋势相反,“从城到乡”的农民工回流现象也时有发生。新中国成立以来的历次回流潮一般都会引起国内外学术界的高度关注,回流动因、回流影响、回流社会适应、回流职业选择等是国内学者关注的主要话题[8-9]。

此外,各地乡村振兴普遍存在人才短缺问题,为了避免乡村振兴异化为简单的乡村建设运动并陷入“号称乡村运动而乡村不动”[10]449的状态,国内政学两界充分强调人才振兴和农民主体性之于农业产業发展、农业供给侧改革、乡村治理转型、乡村文化发展等乡村诸领域、全方位全面振兴的重要性。[11]在对乡村振兴中农民主体性问题作出学理阐释的基础上[12],国内学术界聚焦若干现实问题展开讨论:第一,通过政策分析和现实考量,明确乡村振兴对乡村人才提出的新要求,尽管对乡村人才类型很难形成统一划定,但“乡村振兴必然要以层次分明的乡村人才队伍体系作为支撑”已日渐成为共识。[13]第二,关注乡村人才建设面临的人才总量不足、人才素质不高、人才结构不优、人才外流严重、人才回流困难、人才管理不健全、人才使用不合理等困境挑战及其生成原因,提出差异化的政策建议。[14]第三,总结和剖析各地为强化乡村振兴人才支撑,在人才引进、培育、回流、振兴等体制机制构建中取得的现实经验和启示。[15]

全面推进乡村振兴,不仅意味着国家对“三农”问题系统、整体解决的深化认识[16],还表明农民工回流的社会背景发生新变化,农民工回流历经被动和主被动兼有的发展阶段,逐步呈现主动趋势。[17]由此,国内学术界开始关注回流农民工与乡村社会的互动。第一,阐释农民工回流和回流农民工之于乡村振兴的重要性。有学者认为,在乡村人才“空心化”的背景下,合理引导掌握一技之长的农民工回流是“确保农业农村持续、快速、健康发展的重要措施”[18];另有学者认为农民工作为“农村与城市之间的联结”,“拥有改变农村的巨大潜力”,农民工回流“引起了人员、技术、资金、商品和信息的回流”[7]1。总之,回流农民工是乡村振兴不可忽视的力量之一。第二,探究乡村振兴对回流农民工的多元影响。国内学者主要就乡村振兴背景下回流农民工的回流意愿、回流动因、就业变动、创业绩效等主体性问题展开了初步探讨[19-20],试图揭示乡村振兴这一国家战略对农民工主观意愿、社会行为、生存发展的影响效应。

关于农民工回流现象、回流农民工群体、乡村人才振兴问题的讨论和研究,都是针对特定社会现象和社会问题的学理回应和学术探索,有其理论和现实的积极意义。但作为发展中的学术命题,对农民工回流相关的一些问题仍待学术界基于现有研究基础进行深化:第一,农民工外出、发展、回流、再发展具有连续性,相关研究既需要注重对回流农民工生命历程的系统全面考察,还需要增加对回流农民工发展问题的主体性关怀。第二,客观认识农民工回流和回流农民工,不能低估或忽视回流农民工的价值作为,尽管返乡创业、返乡治村、返乡发展的农民工数量与日俱增,其创业绩效、治村成效、社会价值等日趋显现,但既有研究对这些问题的挖掘和阐释还有深入空间。第三,回流农民工社会行为的发生是其与家庭、社会互动的结果,但学术界对这些互动秩序的阐释还有欠缺。因此,有必要更加理性地反思回流农民工与乡村振兴的互动问题,尤其是突出回流农民工对乡村振兴的影响,这就是本研究的初衷。

二、回流农民工助推乡村振兴的现实依据

回流农民工助推乡村振兴首先有一个“为什么能”的问题。在惠农政策频繁出台、城乡关系深刻调整的背景下,回流农民工的群体优势愈发凸显,社会各界对回流农民工的认识日趋理性,农民工回流与乡村社会发展的高度关联不断显现,回流农民工助推乡村振兴的可能性和合理性得以彰显。

(一)外部激励:政策机遇和市场发展创造助推可能

作为与外部社会的一种有序互动,回流农民工助推乡村振兴以有利的外部条件为支撑。国家和地方层面涉农政策频繁出台、产业发展和市场发展都对回流农民工的助推行动具有刺激作用。

国家和地方层面涉农政策频繁出台,为回流农民工提供了政策保障。一方面,《乡村振兴促进法》、中央一号文件、国家战略规划等国家政策从不同角度对乡村人才振兴进行明确,既为回流农民工助推乡村振兴提供政策依据,又为回流农民工的价值作为划定可能空间。例如,2018年中央一号文件指出要“汇聚全社会力量,强化乡村振兴人才支撑”,特别鼓励农民工返乡发展、到村任职[21]35-38;《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》就如何让包括农民工在内的“各类人才在乡村大施所能、大展才华、大显身手”作出了具体详尽的规划。[22]90-92另一方面,地方政府结合实际,出台诸多具体的惠农助农政策,为回流农民工返乡发展和助推乡村振兴提供包括政策倾斜、创业扶持、教育培训等在内的直接支持。例如,贵州GL县为发展农业,专门出台政策文件,给予返乡从事涉农创业的农民工5万元资金补助(AS-FT-ZCQ)(2);浙江YJ县在给予农创帮扶的同时,定期组织培训教育,帮助提升回流农民工、农民等的人力资本(WZ-FT-XXF)。

产业发展和市场发展,使回流农民工面临不可多得的市场发展机遇。多数农民工回流后会面临诸如“有无合适就业机会”“有无创业成功可能性”“是否具备市场投资前景”等关系生计、关乎事业的问题。因此,产业发展、市场发展对农民工回流就业、创业、发展具有直接影响。首先,部分劳动密集型产业的区域间转移使乡镇企业对农民工回流决策的吸引力有所增加,这为回流农民工提供了众多就近就业机会,也为实现就近就地城镇化提供了可能空间。其次,从国外农业农村现代化的进程和我国实际来看,产业结构调整、农村一二三产业融合发展是现实所需、大势所趋,回流农民工具备开展涉农创业的广阔市场前景。最后,居民生活逻辑从“吃得饱”向“过得好”加速转变,愈加追求生活品质的城市居民对农产品等农业产业的需求既有拓展又有提升,对“田园牧歌式生活”的向往和追求也愈發显现,这为具有双创理念、市场远见的农民工营造了返乡创业空间。

(二)内生动力:社会支持与自我情感合成助推动力

政策机遇和市场机遇从来源空间上说属于外部场域对回流农民工的激励,在回流农民工生产生活的乡村场域,可以窥见回流农民工助推乡村振兴的内生动力。从宏观层面说,回流农民工的动力源自乡村社会的多维支持;从微观层面说,回流农民工自身对乡土社会的独特文化情感也是驱动其助推乡村振兴的重要因素。

乡村社会支持是回流农民工助推行动的内生动力之一。个体与社会的关联和互动意味着社会对回流农民工行为具有全方位影响。一方面,积极的社会导向和正向的他人评价营造了良好的社会舆论氛围。回流意味着农民工向乡村场域的回归和重嵌。调查发现,多数村民表现出对回流农民工积极正向的评价,对有能力、有文化、有素质的主动回流农民工更是流露出对其带领村民脱贫致富、带动村庄发展的急切期盼。另一方面,城乡融合发展加速推进为回流农民工在乡村场域的助推实践创造了相对可靠的社会支持条件。乡村振兴战略实施以来,农村土地制度深化改革、乡村基础设施不断完善、城乡教育一体化加速推进、社会保障水平稳步提高,一定程度上缓解或解决了回流农民工在公共服务诸领域的后顾之忧。

回流农民工自身的乡土情结是其助推行动的又一动力。我国历来是一个基于血缘、地缘形成的乡土社会,农民与乡土社会的情感联结深刻影响其生产生活。“生于斯、长于斯”的回流农民工多少都带有反哺乡村、报效桑梓、助推乡村社会发展的文化情感。即使因主客观因素而不完全具备助推乡村振兴所需的条件,回流农民工依然是最为知悉乡村发展实情和现实需求的群体之一。“毕竟自己在农村家乡长大的嘛,那肯定是有感情的”(QZ-FT-YM),调研中,绝大多数回流农民工将农村视为自己的根。即使离开农村多年,多数外出农民工依然依靠血缘、地缘维系着与老乡、故土的情感联结,他们非常了解村庄的发展情况,也明晰村庄和村民的实际需求,这有利于巩固乡村振兴的农民主体立场。

(三)主体基础:自身发展资本的优势奠定助推基础

回流农民工助推乡村振兴归根结底是一种个体行为或集体行动(即主体性行为),必然要以主体条件和主体禀赋作为助推基础。考察回流农民工的发展资本,可以较为系统、全面地总结其相对于在地农民(3)的身份特质和群体优势。凝结于回流农民工群体的人力资本优势、社会资本优势、经济资本优势是其助推乡村振兴的坚实主体基础。

外出学习经历使回流农民工的人力资本有所提升。人力资本即凝结于劳动者身上的知识技能、文化水平、健康状况等的总和[23]58,农村人力资本对农村、农业发展的影响极其深刻。[24]136回流农民工的人力资本优势主要依靠外出务工习得,体现在隐性层面:外出务工使农民工积累大量知识技能、不断拓展视野眼界、改造固有思想观念。回流并非劳动力的简单回归,更是携知识储备、习得技能、经验阅历等人力资本的乡村人才返乡,因为回流农民工能激活和调动土地、资本、技术、信息等乡村发展要素,对现代文明与传统文化的交融产生积极影响。这些都与乡村振兴的目标不谋而合。

在外社交生活使回流农民工的社会资本有所拓展。尽管回流农民工外出时主要基于血缘、地缘形成社交圈,但其在固有社交圈外仍有其他城市社交可能,社会网络复杂度有所增加、规模有所拓展、质量有所提高。这些人脉资源能够或已经为回流农民工提供多方面帮扶,成为其返乡发展、助推乡村振兴的有利社会资本。例如,得益于社会网络在市场信息提供、创业经验传授、对外宣传等方面的帮助,安徽农民工QXG回流后顺利当选为村干部,带领村民开办光伏企业和农业合作社,改善了农民生活(LA-FT-QXG)。对于具有社会意义的回流农民工而言,社会资本优势的作用不容小觑。

长期务工积蓄使回流农民工的经济资本不断积累。“养家糊口”“赚钱养家”是农民工外出的动因之一,波兰尼也将“家计模式”视为四种经济整合方式之一。[25]46回流农民工的经济优势主要源于务工积蓄。基于对回流农民工经济收入水平主观感知和其他群体客观评价的考察,发现多数回流农民工完成了家庭的“经济整合”,回流农民工的经济资本积累、生活质量改善优于在地农民。而经济资本积累、生活水平改善、低层次需求满足恰是回流农民工主体性发挥、社会价值施展、助推乡村振兴的前提和基础。

三、回流农民工助推乡村振兴的实践机理

回流农民工助推乡村振兴是一种与乡村社会的有序互动,但其实践机理有所区别,关键影响因素是回流农民工个体禀赋差异性和助推领域多样性。一方面,对回流农民工社会行为异同的考察需建立在其类型划分的基础上,代际差异、回流动因、务工经历是目前三种主流划分标准[8],为了更加深刻地从回流农民工与乡村社会的互动中提炼实践机理,本研究主要关注回流农民工的禀赋差异和特征差异。另一方面,党的十九大报告将“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”[26]11确定为实施乡村振兴战略的总要求。相比于社会主义新农村建设等任何一项乡村建设行动,乡村振兴战略的作用要求更高、作用范围更广、作用领域更全、作用深度更深。这就必然决定回流农民工助推乡村振兴的作用空间和作为领域具有广泛性和多样性。因此,以个体禀赋特征差异性和助推领域差异性为视角,考察回流农民工的社会行为和现实行动,可总结出四种具有显著区分度的实践机理(见表1),回流农民工有形或无形中、有意识或无意识地助推乡村不同层面和不同领域的发展振兴。另外,回流农民工的助推行动不一定作用于单一领域,多重实践机理也可能同时集中和出现于同一回流农民工的社会行为。

(一)带动产业发展的“创新创业趋向”

得益于发展资本的积累和外出务工经历的洗礼,部分回流农民工出于个人发展需要和乡村社会召唤而回流,以乡村产业振兴为出发点,投身创新创业、发展产业、带动就业的行列之中。种养大户、家庭农场主、农村职业经理人等的经济参与行为均属于这一机理。从其社会价值来说,创新创业、发展产业是对乡村振兴“产业兴旺”目标实现的一种助力;带动就业则致力于促进全体农民的“生活富裕”。不过,创新创业行为本身对回流农民工的知识水平、双创资金、市场观念、创业技能、创业精神等有较高要求。

案例1:浙江省回流农民工LXF曾在义乌务工、创业,是一个“带着抱负,带着这一辈子梦想,回到家乡创业的青年”。从养羊、开办养殖场开始,他进一步将市场拓宽至餐饮业。LXF的创业经历并不一帆風顺,几番沉浮、几经波折,所幸都顽强生存了下来。谈及创业的初衷,他说:“我创业的主要目的是想带着S县的人去致富。我认为养羊的这个行业对于S县这个穷乡僻壤的地方,能够开辟一条新的致富之路。”

LXF创业助推乡村振兴的故事具有典型性:创业过程中,回流农民工不仅能实现可观创收、工作获得感、个人梦想等自身需求的满足,更能产生诸如带动就业、促进产业发展、激活乡村市场活力等附属效应和溢出价值。同时,相比于传统意义的资本下乡和项目进村,回流农民工对乡村社会发展条件和实际需求的认识和理解更为透彻。不过,既有研究和课题组的调查均证明,创业只是“少数人的成功”[27]263-266,其成功固然离不开梦想抱负的精神支柱,却更依赖于政府的政策支持、乡村社会的资源保障和村民的信任支撑。

(二)促进治理转型的“乡村治理趋向”

乡村有效治理是乡村振兴的组织基础。受到个人追求、村民拥戴、政策引导等多重因素的交织影响,部分回流农民工积极参与乡村治理,或被选举成为村干部、或成为村民代表为民发声、或积极参与各类政治活动。此类回流农民工的主要社会价值在于促进乡村善治、助力乡村振兴“治理有效”目标的实现。除知识水平、外出阅历等共性优势外,其管理经验、人脉资源、公民意识、群众基础、政治素养、治村能力等均是主要特质。当然,即使同样属于遵循“乡村治理趋向”助推乡村振兴的种属,回流农民工对乡村有效治理的积极影响也会因其政治参与的层次性和阶梯性而呈现出差异性。

案例2:安徽省回流农民工WJY16岁辍学外出打工,之后又参军5年。返乡后,赶上村干部竞选,与老支书一番谈话后,认为村庄发展乏力、年纪大的村干部短板明显,因此选择并成功当选村干部。2013年,WJY考虑到家乡荒山比较多,家里的土地又比较适合种桃子,便整合土地打造了几百亩果园。另外,他通过建立“美德银行”创新探索乡村治理模式,还在每年正月初八组织回流农民工交流会,邀请创业成功人士交流经验,为回流农民工就业提供帮扶。

作为因个人情怀和村民拥戴而返乡治村的典型代表,WJY的个人有利发展资本充分转化为治理效能,在与在地村干部、普通村民、乡村社会的有序互动中促进乡村治理乃至社会转型。此外,因务工而得到素养提升和思想沉淀,不少回流农民工积极参与民主恳谈、百姓议事、乡贤参事等政治活动。尽管其社会价值无法与返乡治村的村干部比拟,但其依然是对乡村治理主体的有益补充,其对现代化乡村治理体系建立健全的助推效力和对乡村善治的促进作用同样不容小觑。

(三)促进社会发展的“社会服务趋向”

“生活富裕”是乡村振兴在社会民生层面的终极目标,既强调浅层次的农民增收,又涵盖乡村社会建设的诸多方面,例如,村民精神生活富足、乡村社会和谐、乡村教育发展、乡村公共服务发展等。因此,“生活富裕”目标的实现依赖于大量社会服务型人才的作用。回流农民工群体中不乏具备社会服务意识、社会服务技能等社会服务特质的各类社会服务型人才,如乡村医生、乡村教师、乡村兽医、幼儿保育员等,其社会价值均作用于乡村社会层面的发展。同时,从社会价值属性上来说,对“生态宜居”目标产生推动作用的回流农民工同样可以划为广义层面的“社会服务趋向”范畴。

案例3:①安徽省回流农民工JHH曾于1996年外出上海打工开诊所,后于2008年回到家乡办卫生所,成为村医,一定程度上缓解了本村1400余人的日常就诊需求。村里的卫生所实际上是民生工程的一部分,由政府拨款支持加上JHH自己凑资开办。②由于其受教育水平为初中,在当地处于较高水平,安徽省回流农民工YYL返乡后一直担任村小教师。YYL所在乡村居住人口较多,他认为就近创办的这所小学很有必要。YYL在该小学任职近20年,解决了诸多学龄儿童的就近义务教育问题,但由于撤点并校,该村大多数适龄儿童已转至附近的镇小求学,村小的师资、教学设备都有待完善。

不论是回流担任乡村医生的JHH,还是返乡担任乡村教师数十年的YYL,他们都遵循社会服务趋向这一机理助推乡村振兴。社会发展的复杂性必然决定社会服务是一种作为空间和作用前景很大的助推趋向。从某种意义上讲,只要能对乡村振兴社会层面发展产生助推作用且可从其余几种趋向明显排除的社会行为均可视为“社会服务趋向”。当然,由于此类回流农民工的职业岗位具有多样性和复杂性,其个人特质也往往表现出较大差异以适应不同的岗位需求。

(四)助力文化建设的“文化交融趋向”

文化振兴是乡村全面振兴的文化保障,作为乡村振兴文化建设层面目标的“乡风文明”内在包含传承优秀传统乡村文化和融合有益现代城市文明的双重指向。因此,即使同样遵循“文化交融趋向”机理助推乡村振兴,回流农民工现实行动的目标指向和具体样态也各不相同。一类利用自身文艺专长、文化技能等,从事非遗传承人、乡村文艺工作者等职业,扮演乡村文化传承者和公共文化服务供给者的角色。然而,中国数十万乡村中,具有特色文化资源的村庄并不占多数[2]93-94,以此助推乡村文化振兴的回流农民工规模相对有限。与之形成对比,多数农民工回流后主要以就近就地就业(务工、务农等)作为职业选择,对乡村振兴的助推作用主要表现为促进城市文明、现代文明的良性传播以及现代生活方式的无形传递。

案例4:浙江省回流农民工HYN返乡担任村干部期间筹资280万元修建文化礼堂,丰富村民公共文化空间、生活空间;带领村民整修村口月牙滩,使之成为NXJ旅游的一个重要景点;带领村民整修村容村貌,原先远近闻名的贫困村焕然一新。对于HYN的“功劳”,村民赞不绝口。

HYN是“文化交融趋向”的典型代表,其助推机理有其特殊性。研究发现,文化学识、乡土情结、文化特长等是此类回流农民工的主要身份特质。除了成为非遗传承人、乡村文艺工作者等专门文化人才的回流农民工,多数扮演现代文明传播者和城乡文化“黏合剂”角色的门槛并不高,其价值作为也不如前三类直观和外显。即便如此,也不能视此类回流农民工的现实作为和既有行动渺小无意义。相反,从乡村振兴全面推进的现实需求和城乡融合发展的社会趋势来看,其同样是乡村全面振兴难能可贵的内生活力和隐藏的主体资源。

四、回流农民工助推乡村振兴的局限及其归因

确应认可,面对乡村振兴任重道远、人才供给掣肘难解、内生动力激发乏力的时代难题,回流农民工基于特定机理,通过与乡村社会的良性互动助推乡村振兴固有其现实必然性和历史超越性。然而回流农民工助推乡村振兴仍有拓展提升空间:第一,回流农民工主体性欠佳,发展意愿尚未得到充分激发。就规模而言,助推乡村振兴的回流农民工数量在回流农民工总数和农村人口总数中的占比均不高,多数回流农民工选择继续务农或平淡就业。第二,回流农民工的作用领域和空间相对单一,既有作为程度也有待提升。更大范围、更高层次、更深程度、更优效度助推乡村产业振兴、治理转型、文化繁荣、社会建设、生态发展等仍是现实留给回流农民工的巨大可能空间。系统考察回流农民工的社会行为及外部环境,制约回流农民工行动的因素主要存在于宏观结构、中观空间和微观个体层面。

(一)城市和乡村差距尚存,社会环境有待改善

近年来,尽管我国城乡关系深刻调整,聚焦“三农”问题解决的方针政策频繁出台并初显成效,但尚未消弭的城乡二元差距仍是当前我国面临的主要结构性问题之一。[28]

第一,城乡标签有所区别,回流农民工发展观念无法及时转变。城乡二元机制的生成也随之带来社会整体价值观念的二分。多年来,社会为农村、农民贴上诸多负面标签,农民和市民、农村和城市等中性概念被人为割裂,甚至被异化。尽管回流农民工在城市拼搏良久,深受现代化的洗礼,但多数人的身份自卑感仍然存在。尽管农民工回流后重现对农村的深厚认同感和归属感,但身份自卑感容易让回流农民工低估自己的发展资本和社会价值,导致其助推乡村振兴的主观意愿和现实行动有所折扣。

第二,城乡公共服务不均,回流农民工发展需求无法充分满足。有外出务工经历的回流农民工能清晰地感知城乡公共服务差异,“城市的子女教育、就医、环境卫生方面都比乡镇好得多”(LA-FT-CFY)。农民工回流发展、助推乡村振兴对公共服务供给的要求较高。调查中,回流农民工或多或少都表达了对子女教育、提升人力资本的教育培训、家庭成员的医疗卫生服务、农村社会养老供给、农业科技支持、公共文化服务供给等的关注和期待(LA-FT-WWC,AS-FT-ZCQ)。这种关注和期待既出于其自身和家庭的實际需求,又体现出其对当前城乡公共服务不均、现实需求无法得到充分满足的担忧。

第三,城乡文化观念碰撞,回流农民工思想观念存在褪化可能。经历外出务工洗礼而获得的现代文明观念本是回流农民工较在地农民的显著优势,但研究发现这一群体优势的发挥程度有限。或出于重新融入乡村社会的考虑,或重新受到乡村社会及文化的影响,部分回流农民工在城市得以形塑的观念有所“褪化”。一方面,其对个人社会价值和群体特征优势缺乏客观、充分的认识;另一方面,部分回流农民工依然向往城市生活,对乡村社会中的广泛深入社会参与仍存“事不关己高高挂起”的心态。

(二)平台和激励复合约束,发展空间仍有局限

“空间”在此并非指乡村这一具象地理空间,而是指各类载体、平台、机遇等的集合,亦即中观层面的抽象发展空间。乡村发展平台和激励机制与城市存在鲜明对比。

第一,发展平台相对有限,回流农民工发展主体性未得到充分发挥。由于地理空间限制、人地矛盾突出、资源禀赋有限、政策导向差异,乡村发展平台在数量和质量上均存在天然劣势。此外,“资本下乡”确实为回流农民工再就业、再发展创设了一定发展平台和空间,对村庄再造、城镇化快速推进产生了积极影响,[29]但我们仍需反思,“资本下乡”利弊几分?是否存在安全隐患?[30]村民和回流农民工是否真正因此大有作为?

第二,激励机制不尽完善,回流农民工发展积极性未得到充分激发。其一,基层政府对内生人才和平民人才培育的重视和激励不足。尽管福建闽清、湖北咸宁、重庆永川等地在外生人才引进方面的努力初显成效[31],但对多数地区来说,过度依赖外生人才既不可取也不现实。换言之,激励偏差导致回流农民工实则较少受到激励。其二,后税费时代,基层政府财政不足,多数农村集体经济薄弱,来自基层政府和村集体的既有激励从范围到力度均不足以对农民工回流再发展和价值作为产生足够吸引力。其三,宣传不到位导致回流农民工对激励机制缺乏知晓度。

(三)个人和家庭双重影响,微观阻碍尚未消弭

微观个体羁绊是一种对回流农民工发展意愿和能力、助推乡村振兴形式和程度的内部影响。作为社会的微观组成,家庭(社会单元)和个人(社会成员)对回流农民工发展选择和实践行动的影响均是不可避免、至关重要的。

第一,个人禀赋不尽一致,个人意愿和能力影响回流农民工的现实行动。回流农民工助推乡村振兴之所以呈现差异化机理,根源在于发展意愿和能力等个人禀赋存有差异。影响回流农民工发展意愿和能力的因素则包括但不限于年龄、身体状况、知识技能等个人基本条件和自我认知、身份认同、公民意识、社会责任感等文化价值取向。纵然回流农民工群体较在地农民有人力资本、社会资本、经济资本优势,较外生人才有隐性资本优势,但并非所有回流农民工均兼具四重资本和多元优势,不同回流农民工具备的资本量也不同。

第二,家庭影响根深蒂固,家庭条件和状况关乎回流农民工的行为选择。延续乡土中国的差序格局影响,家庭对个体行为的影响根深蒂固,张世勇(2013)甚至将农民工外出务工视为“家本位的打工模式”[32]278-284。尽管农民工回流不可只被视为“家本位的回流”,但社会调查的确论证了家庭对其回流决策和发展选择产生的影响。一方面,每个家庭也有生命周期,子女求学、婚嫁、家庭变故、祖辈照料等均是这个周期的重要节点,回流农民工在思忖个人发展和价值作为时无法回避对这些因素的考量。家庭状况、羁绊程度不同,回流农民工的选择和行动便会呈现差异。另一方面,个人社会行为与家庭经济状况紧密相连,由于“赚钱养家”“安身立命”等价值观深入人心,如果家庭经济状况无法支撑其现实需求,多数回流农民工或许很难从“疲于奔命”的工作生活中抽身,转而冒险打拼。

五、优化回流农民工助推乡村振兴的有效策略

全面推进乡村振兴已然成为未来很长一段时期内党和国家在“三农”工作领域的重大战略任务。研究可知,农民工回流为乡村全面振兴带来崭新机遇并注入实现可能。在乡村振兴中更大程度发挥回流农民工的助推作用,除了必须准确把握回流农民工的数量规模和大致组成、客观认识回流农民工的群体优势和社会价值外,更应破除限制回流农民工行动的多重阻碍因素。将全面推进乡村振兴作为战略契机和行动导向,将提升回流农民工和普通农民的主体性视为治本之策和目标旨归。

(一)促进城乡融合发展,全面优化社会结构

于“三农”问题解决而言,促进城乡融合发展牵一发而动全身。回流农民工有效助推乡村振兴实则是对城乡融合发展的一种促进。回流农民工助推乡村振兴的范围、层次、程度、效度均需在城乡融合发展的现实背景和历史进程中得到优化提升,而城乡融合发展的关键在于结构壁垒破除,基础在于涉农制度创新和社会环境优化。

第一,破除固有城乡区别观念。一方面,要将城乡融合的系统思想和发展观点作为出台相关法律法规、加强政策引导和制度保障、提高公共服务水平等的观念指引。另一方面,要通过挖掘和传播回流农民工助推乡村振兴典型案例等方式,引导民众逐步消除对回流农民工的群体偏见和错误认知,持续营造利于回流农民工干事创业、创新创造、投身乡建的舆论环境。

第二,加强政策引导和制度保障。当前,聚焦乡村人才振兴、农民工返乡发展的规范制度与聚焦城市人才发展的政策制度依然存在不平衡。因此,国家层面应继续为农民工、回流农民工发展和乡村人才振兴提供政策保障;地方政府应结合实情,或将制度层层分解、细化落实,或适当补充、完善规程,因地制宜弥补制度短板,最终确保回流农民工的个人发展和助推行动有法可依、有章可循。同时,各级政府既需要关注政策出台,也应关注政策落地。

第三,提高公共服务供给水平。社会主要矛盾新论断中的“不平衡不充分的发展”[26]32内在包含着对城乡公共服务供给不平衡、农村公共服务供给不充分的判断。提高公共服务供给水平,既要立足实际、深入调研,真正了解地区、乡村、村民、回流农民工需要什么、缺少什么,在确保公共服务供给与乡村发展契合的同时减少不必要的资源浪费,又要在乡村教育、医疗卫生、公共文化、交通运输、基础设施等领域实现增量又提质,致力于实现城乡基本公共服务均等化。

(二)构建多元发展平台,切实完善激励机制

個体意愿提升和发展载体创设对回流农民工价值发挥具有促进作用。因此,有必要着眼于发展平台构建和个体意愿提升,通过空间再造,解决发展平台不足、发展空间有限的问题,充分调动回流农民工的积极性和主体性。

第一,合理构建乡村发展平台。就构建原则而言,需遵循需求导向,强调因地制宜。“需求导向”即充分考量乡村、回流农民工、农民的现实需求;“因地制宜”即充分利用乡村既有资源和回流农民工的既有发展资本,构建为现实所需的发展平台。就构建方式来看,需发挥多元主体的力量,共同参与平台构建。一方面,通过政府提供政策资金支撑、回流农民工等乡村人才开发、村民支持的方式,以创新创业挖掘乡村特色资源、盘活固态资源、促进乡村各方面发展。另一方面,在不损害村民合法权益和乡村社会既有生态的基础上,促进项目进村、资本下乡,实现外来资本、返乡资本、在地资本的有序协作,为回流农民工和普通农民创造大量助推乡村振兴的就业机会、创业机会、发展机会。

第二,切实完善激励机制。其一,加大对回流农民工创业行动的政策扶持和资金补助,促进回流农民工带动乡村产业发展和村民就业。其二,给予在相关现代行业就业的回流农民工以一定就业扶持,充分激发其满足自我需求的同时助推农业农村现代化建设。其三,给予创业典范、助推乡村振兴代表、社会价值突出的回流农民工以额外物质和精神奖励,在乡村场域形成特殊示范效应和舆论传播效力,形成对其他回流农民工再发展、助推乡村振兴的变相激励。

(三)完善教育培训机制,转变个体发展观念

微观个体层面,完全消除家庭羁绊是不现实的。乐观来讲,只要家庭渡过特定周期和家庭节点,在其他条件允许的情况下,回流农民工便会思考个人的再发展问题进而投身乡村建设。因此,“个体提升”更多强调通过完善教育培训机制等手段,转变回流农民工的个体发展观念。

第一,促进个体发展观念转型。对回流农民工的个体发展观念进行纠偏或重塑。一要通过摸排登记、组织座谈、定期宣传等方式,赋予回流农民工助推乡村振兴的正当性和合理性,引导回流农民工正视自身发展资本和社会价值,既不妄自尊大,也不妄自菲薄。二要引导回流农民工将个人发展与乡村社会发展相联系。回流农民工与乡村社会的互动逻辑已然证明,个人发展依赖于乡村社会全面发展,只有乡村全面振兴,才能充分满足回流农民工日益增长的美好生活需要;反之,个人发展有利于助推乡村全面发展,乡村振兴的偌大发展空间使回流农民工大有作为且可结合实际作出多元选择。

第二,推动教育培训机制创新。鉴于当前多数回流农民工的人力资本存在较大提升空间,需要通过推动教育培训机制创新,进行系统性的提升。一方面,要发挥多元社会主体的力量完善职业教育和继续教育。政府要加大农村人力资本提升的财政支出,消除教育培训财政支出的城乡两极分化;村级组织要利用有限的集体经济自发组织符合实际需求的培训教育;企业、高校、社会组织等多元主体也应勇担社会责任,弥补政府投入不足和集体经济捉襟见肘的缺陷;回流农民工自身也需有的放矢,通过教育培训提升发展能力,进而在乡村振兴中发挥更大价值。另一方面,完善职业教育、在职培训等,既要注重规模的合理布局和数量的实质提升,又要关注内容与乡村发展、回流农民工和在地农民需求的匹配度,更要提升和充实教育培训的内涵和质量。

注释:

(1)国内学者对“农民主体性”的界定表述各有差异,但其内涵大同小异。乡村振兴背景下,“农民主体性”主要指农民在自我发展、价值实现、乡村振兴等方面表现出的自主性、自觉性、能动性和创造性。

(2)按照研究惯例,县级及以下地名、人名均用化名处理。案例编码采用“**-**-**”的形式,如AS-FT-ZCQ,AS代表调研地点(调研地点汉语拼音首字母大写),FT代表资料源于访谈,ZCQ代表访谈对象(访谈对象姓名汉语拼音首字母大写),下同。

(3)“在地农民”指没有外出务工经历的农村人口。

参考文献:

[1]中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见[M].北京:人民出版社,2021.

[2]贺雪峰.大国之基:中国乡村振兴诸问题[M].北京:东方出版社,2019.

[3]Everett S. Lee. A Theory of Migration[J]. Demography,1966,3(01):47-57.

[4]Michael P. Todaro. A model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Counties[J]. The American Economic Review,1969,59(1):138-148.

[5]Christian Dustmann. The Social Assimilation of Immigrants[J]. Journal of Population Economics,Springer,1996,9(1):37-54.

[6]Suresh de Mel,David McKenzie,Christopher Woodruff. Returns to Capital in Microenterprises:Evidence from a Field Experiment[J]. The Quarterly Journal of Economics,2008,123(4):1329-1372.

[7]瑞雪·墨菲.农民工改变中国农村[M].黄涛,王静,译.杭州:浙江人民出版社,2009.

[8]齐小兵.我国回流农民工研究综述[J].西部论坛,2013,(2):28-34.

[9]陈世海.农民工回流辨析:基于现有研究的讨论[J].农林经济管理学报,2014,(3):265-272.

[10]梁漱溟.乡村建设理论[M].北京:商务印书馆,2015.

[11]刘祖云,姜姝.“城归”:乡村振兴中“人的回归”[J].农业经济问题,2019,(2):43-52.

[12]吴重庆,张慧鹏.以农民组织化重建乡村主体性:新时代乡村振兴的基础[J].中国农业大学学报(社会科学版),2018,35(3):74-81.

[13]田書芹,王东强.乡村人才振兴的核心驱动模型与政策启示——基于扎根理论的政策文本实证研究[J].江淮论坛,2020,(1):10-17.

[14]罗俊波.推动乡村振兴需补齐“人才短板”[J].人民论坛,2018,(30):72-73.

[15]钱再见,汪家焰.“人才下乡”:新乡贤助力乡村振兴的人才流入机制研究——基于江苏省L市G区的调研分析[J].中国行政管理,2019,(2):92-97.

[16]王春光.关于乡村振兴中农民主体性问题的思考[J].社会发展研究,2018,(1):31-40.

[17]徐晓军,邵占鹏.失衡:主体预设对客体解释类型的依附——“社会融入研究”的路径分析[J].学习与实践,2012,(4):95-101.

[18]李秀美.基于产业化发展的农业人才“回流”问题研究[J].中国人口·资源与环境,2012,(6):89-95.

[19]蒋海曦,蒋玲.乡村人力资本振兴:中国农民工回流意愿研究[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2019,(5):151-161.

[20]王肖芳.农民工返乡创业集群驱动乡村振兴:机理与策略[J].南京农业大学学报(社会科学版),2018,(6):101-108,160.

[21]中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见[M].北京:人民出版社,2018.

[22]乡村振兴战略规划(2018—2022年)[M].北京:人民出版社,2018.

[23]加里·S·贝克尔.人力资本[M].梁小民,译.北京:北京大学出版社,1987.

[24]西奥多·W·舒尔茨.改造传统农业[M].梁小民,译.北京:商务印书馆,1987.

[25]卡尔·波兰尼.大转型:我们时代的政治与经济起源[M].刘阳,冯钢,译.杭州:浙江人民出版社,2007.

[26]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2017.

[27]刘玉侠,鲁文.回归与超越——回流农民工的社会作用研究[M].北京:人民出版社,2020.

[28]国务院发展研究中心农村部课题组,叶兴庆,徐小青.从城乡二元到城乡一体——我国城乡二元体制的突出矛盾与未来走向[J].管理世界,2014,(9):1-12.

[29]周飞舟,王绍琛.农民上楼与资本下乡:城镇化的社会学研究[J].中国社会科学,2015,(1):66-83,203.

[30]贺雪峰.工商资本下乡的隐患分析[J].中国乡村发现,2014,(3):125-131.

[31]田书芹,王东强.乡村人才振兴的模式比较及其延伸——基于整体性治理的多案例研究[J].当代经济管理,2020,(8):66-71.

[32]张世勇.返乡农民工研究——一个生命历程的视角[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

(责任编辑 吴晓妹)