计算机虚拟设计与3D打印技术在儿童下颌骨骨折治疗中的应用

2021-12-17吕德馨单培芬林思思

吕德馨,单培芬,李 良,林思思,聂 鑫

1.温州医科大学附属口腔医院,浙江 温州 325000;2.温州医科大学3D数字医疗研究与转化中心,浙江 温州 325000

交通事故、暴力打击、运动损伤、意外跌伤是目前导致儿童颌面部骨折的主要病因,由于儿童期间颌骨处于生长发育期,受到暴力打击后骨折断端常会发生明显移位[1-2]。与成年人骨折治疗比较,儿童颌骨骨折的治疗面临诸多挑战。首先儿童处于替牙期,颌骨内有众多恒牙胚,而且骨皮质较薄,损伤常累及恒牙牙胚,导致萌出障碍;其次儿童乳牙列的牙冠较短,牙根吸收而致乳牙松动,难以实现颌间结扎固定;颌骨内有众多恒牙胚,采用内固定时容易损伤牙胚。根据文献报道,骨折线上的恒牙胚存在45%概率出现发育异常。此外,手术过程中的解剖复位也可能导致牙胚的继发损伤[3-4]。由于儿童骨折复位具有更高的精确要求,传统的手术模式下专科医师即便制订了详细的手术计划,仍难以达到令人满意的治疗效果,导致儿童颌面部骨折的诊断和处理策略一直存在争议和挑战,尤其是骨折处理过程中的牙胚保护策略成为手术的焦点[5]。如何实现手术的精准化,对牙胚发育、损伤情况及术后效果进行预测评估,并制定切实可行的保护策略,目前尚无文献报道。而近年来将数字化技术应用于手术设计和实施已成为研究热点。其中数字虚拟设计和3D打印技术的临床应用已体现出显著优势,该技术使外科医师能够改进术前规划,通过该技术进行精细化建模,实现术前的数字化三维设计、虚拟仿真、3D打印和手术预演。在整个诊疗过程中,3D打印可以提供详实的手术指导[6-8]。但针对儿童骨折中如何保障颌骨与牙胚正常发育这一临床问题,目前临床和医学研究尚无规范标准及效果评估模式。本研究回顾性分析2018年1月—2020年1月温州医科大学附属口腔医院收治的下颌骨骨折儿童患者33例,以期为儿童颌骨骨折的手术治疗提供更多的选择模式。

临床资料

1 一般资料

纳入标准:(1)年龄2~13岁,替牙期;(2)出现咬合紊乱,影响开口咀嚼功能;(3)下颌骨骨折断端有明显错位;(4)骨折线累及牙胚,无法采用常规固定方式。排除标准:(1)陈旧性骨折;(2)合并颌面部以外骨折或创伤,需优先处理;(3)病历资料及影像学资料不完整,无法实施虚拟设计;(4)优先非手术治疗或不愿实施手术。

本组下颌骨骨折儿童患者33例,男性20例,女性13例;年龄2~12岁,平均6.9岁。因本技术需要一定的额外经济支出,按照患者自愿原则分为3D组(18例)和常规组(15例)。3D组通过计算机虚拟设计与3D打印制备颌骨损伤模型、术后复位模型及咬合导板,按预定位置行下颌骨骨折固位;常规组采用小型内固定器械实现骨折坚固内固定。两组患者同时采用牙间结扎进行加强。3D组男性11例,女性7例;年龄2~12岁,平均6.7岁;单发骨折13例,多发骨折5例;摔伤6例,道路交通伤5例,高处坠落伤4例,运动伤2例,其他1例。常规组男性9例,女性6例;年龄3~11岁,平均7.1岁;单发骨折12例,多发骨折3例;摔伤7例,道路交通伤6例,高处坠落伤2例。所有手术由同一专业组手术医师实施,患者均通过薄层CT三维重建影像学资料判断骨折损伤移位程度,并制订手术方案。患者术前进行常规检查,完善临床资料,行血常规、心电图、血凝常规等生化检验,排除手术禁忌证。本研究获笔者医院医学伦理委员会批准(wydw2019-0224),患者及家属均签署知情同意书。

2 术前虚拟设计与3D打印

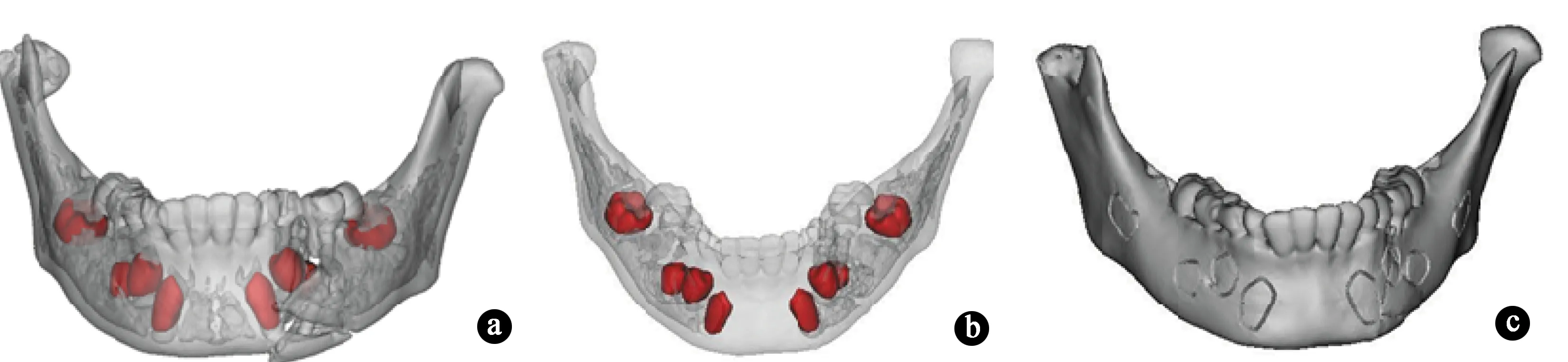

3D组行薄层CT数据,层厚为 0.625mm,扫描基准面平行于眶耳平面,垂直于水平面。扫描范围为颅顶至舌骨水平; 数据输出格式为 Dicom。以Dicom格式导入Mimics 21.0软件(比利时 Mate.rialise公司),精确分割骨折处并重建三维模型。在软件中对牙胚进行三维重建,模拟骨折复位,分析颌骨中牙胚情况并标识固位区域,设计牙胚体表投影及手术警示区,根据相关信息选择合适的固位器械。将数据转换为STL数据,转换好的数据导入3D打印机打印模型,精度为0.1mm,材质为PC-ISO材料,同时标记患者相关信息(图1)。

图1 计算机虚拟设计明确牙胚状况。a.骨折后牙胚三维重建;b.计算机模拟复位后牙胚重建;c.牙胚在颌骨体表投影

根据影像学资料获取患者咬合状态,通过虚拟设计模拟骨折复位后咬合情况的改变,设计下颌咬合导板,导板应具有一定深度以确保复位后能辅助固位。术前将导板在模型试戴进行验证,对于移位明显患者可设计为上下颌咬合导板(图2)。

图2 3D打印导板设计与手术实施。a.手术区域设计;b.咬合导板制备;c.模型应用与钛板预制

3 手术方法

3D组:根据患者骨折具体情况,决定需要显露的范围并选择合适入路。在骨折模型上模拟骨折复位过程,再次确定所需的内固定材料,并对钛板提前进行预成型。术中对预成型钛板根据患者实际情况进行微调,以实现稳定贴合。手术以恢复骨折断端的连续性,安装咬合导板检测是否与虚拟设计咬合状态一致作为复位固定标准,钛板植入后反复冲洗伤口,关闭缝合切口,根据患儿情况口内可采用钢丝固位,2周后拆除。

常规组:根据手术医师经验进行术区暴露、骨折复位、术中钛板塑型及骨折固定。手术以恢复骨折断端的连续性,咬合关系基本正常作为复位固定标准,根据患儿情况口内可采用钢丝固位,2周后拆除。

4 观察指标

比较两组患者手术时间以及出血量情况;手术时间从切开皮肤开始计时,到缝合完毕结束,出血量为手术总出血量。住院期间观察患者有无发热、出血、感染及过敏症状。同时采用视觉模拟评分(VAS)评估患者术后疼痛程度,得分越高疼痛程度越重。所有患者出院时进行满意度调查,总分为10分,9~10分为完全满意,6~8分为基本满意,<6分为不满意。术后1周观察颜面部肿胀(采用骨折肿胀程度分级评分法进行评价肿胀程度。0度:肢体无肿胀, 与正常肢体无异常改变;1度:肿胀肢体较正常一侧皮肤肿胀,皮纹仍存在;2度:肿胀肢体较正常肢体的皮肤肿胀,皮纹消失;3度:肢体肿胀部位皮纹消失,且出现散在分布的张力性水疱。肿胀程度超过1度者记为术后肿胀发生),同时拆除结扎钢丝。

术后3、6个月随访,评价方法采用问诊与临床检查相结合的方法,内容包括患儿面容恢复、咬合关系及牙齿萌出情况的评定。其中术后6个月进行影像学评价并拆除钛板,术后12~24个月进行电话随访,内容包括颌面部发育情况及有无严重并发症。

5 统计学分析

结 果

3D组术中总出血量少于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05);3D组平均手术时间显著少于常规组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者手术时间及出血量情况比较

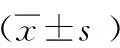

术后不良事件发生率主要表现为术后肿胀和疼痛,肿胀与手术时间及手术困难程度相关;疼痛考虑为患儿的应激反应,经对症处理后有所缓解,对两组发生情况分别采用卡方检验,两组间差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组患者术后不良反应情况比较[n(%)]

3D组患者完全满意72.2%(13/18),基本满意27.8%(5/18);常规组完全满意53.3%(8/15),基本满意40.0%(6/15),不满意为6.7%(1/15)。患者满意度3D组显著高于对照组,P<0.05。见表3。

表3 两组患者术后满意度比较

部分患者术后肿胀明显导致颜面不对称,术后3~6个月复查均未发现明显的面容畸形。3D组出现轻度咬合关系紊乱4例,术后随访均有所改善。常规组出现轻度咬合关系紊乱6例,术后随访5例有所改善,1例由于创伤较重伴有牙胚萌出异常导致其后牙咬合关系轻度错乱。术后12~24个月定期随访两组患者均无明显并发症。

术后各出现局部炎症反应5例,表现为骨折部位局部牙龈红肿或牙龈增生。3D组术区切口发红、瘢痕增生1例,后期整形外科给予瘢痕切除术。3D组牙胚发育情况显示萌出时间延迟3例,但无停滞现象;常规组出现迟萌6例,影像学检查为恒牙胚萌出停滞形成埋藏牙2例,恒牙胚被固位钉限制导致无法萌出 1例。典型病例见图3。

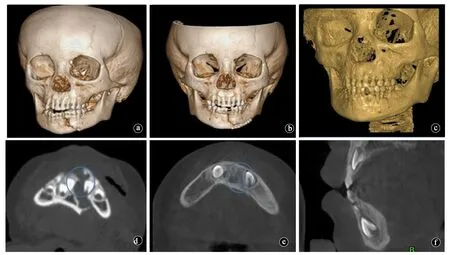

图3 患者女性,5岁,“高处坠落致全身多处伤3d”入院,诊断为“下颌骨骨折”。颌面部三维CT示下颌骨自中线向左下方折断,右侧骨折段向内侧移位,33恒牙胚位于骨折线上。行计算机虚拟设计,标记恒牙胚在颌骨内位置,对骨折断端进行计算机复位,按复位情况设计咬合导板,标记牙胚的体表投影并明确手术禁忌区,设计钛板放置最佳位置,术中暴露骨折断端,可见牙胚暴露。按设计复位并行钛板内固位,通过咬合导板进行微调,骨折断端两侧乳牙行钢丝固位,2周后拆除,术后定期随访,可见牙胚正常发育,6个月后拆除钛板,未见明显异常。a.术前患者骨折移位情况;b.术后患者固位情况;c.术后患者骨折愈合情况;d.骨折后牙胚损伤情况;e、f.随访牙胚萌出情况(水平位和矢状位)

讨 论

儿童颌面部骨折的治疗与成人颌面部骨折的治疗有原则性区别,不能简单地按照成人骨折的治疗原则处理。近年来,对儿童颌面部骨折临床治疗方法的选择更趋向于专业化、个性化,在治愈骨折的同时把治疗对儿童的发育及功能的影响减至最低[9-10]。尤其是近年来计算机虚拟设计与三维打印技术的普及,对儿童颌面部骨折临床治疗方法的选择提供了更多机会。3D打印是一种三维立体模型技术,在医学领域3D打印迅猛发展,广泛应用在医学的不同领域,如骨科的肿瘤切除、骨盆骨折、脊柱畸形及损伤、肢体畸形、骨缺损和假肢制作、颌面外科的头颅整形和下颌骨修复[11-13]。笔者团队研究进一步拓展3D打印的应用范畴,研究结果证明该技术在儿童颌骨骨折手术中的应用优势,通过3D打印技术可以直观反映其三维立体结构。通过计算机虚拟设计,分析出临床病例中伤情,通过3D打印对骨折进行术前设计模型,能够辅助内固定钛板及螺钉准确置入,缩短手术时间,帮助医师制定术前规划,内固定选择等有重要意义。

儿童颌面部骨折是口腔颌面外科最为常见的损伤,儿童活泼好动,自控性差,极易造成跌伤和坠落伤。此外,儿童安全防范意识差,以道路交通伤多见。儿童正处于快速生长发育期,其生长发育过程中的颌骨骨质、乳牙列、混合牙列及恒牙胚的存在以及面部美观与咬合关系有其一定的特殊性[14]。既往依据患者创伤部位的X线片与CT影像等二维图像作为手术依据,医师完全靠三维空间想象力来确定牙胚位于颌骨的位置。常规3D打印对颌骨骨折的诊疗具有一定的帮助,但无法了解牙胚的具体位置和损伤情况[15]。本文针对儿童下颌骨骨折如何保障牙胚正常发育的关键问题,有针对性地设计并优化个性化治疗策略,在保障骨折临床治愈的同时确保牙胚能够正常发育。在保护策略上,笔者团队也不断改进和优化,主要通过以下步骤来实现:(1)通过术前模型和计算机虚拟设计精确了解儿童替牙期牙胚的发育情况与损伤程度;(2) 通过计算机虚拟设计标记牙胚体表投影模式,通过区域划分模式优化手术方案,明确内固定器械放置及禁忌区域,避免术中牙胚损伤;(3)通过咬合导板的设计模拟术前患儿咬合情况,规避因替牙期无法实施颌间牵引的缺陷;(4)针对替牙期植入物空间受限的问题,采用乳牙牙间钢丝结扎模式进一步确保手术质量。研究结果表明通过以上措施可以全面了解患者的牙胚发育情况,可以有效避免儿童骨折术后并发症,提高手术质量。本组术后随访显示3D组仅4例因严重骨折影响牙胚发育患者,与常规组差异有统计学意义。

本研究结果显示3D组与常规组比较主要有以下区别:(1)3D组术中总出血量少于对照组,但差异无统计学意义(P>0.5);3D组平均总手术时长显著短于常规组(P<0.05)。与成年人相比,手术时间上除正常操作外,骨折复位时间和钛板放置时间上有明显的优化。通过模拟手术可以对内固定材料进行预成型,对于移位严重的患者通过虚拟设计无需反复尝试,而且精确度也明显提高,术后疗效明显高于常规组,这与前期的研究基本一致[16-17]。结果中笔者发现手术时长减少能一定程度减少患儿术中的总出血量,但单位时间内出血量并无明显改变,这与既往研究有所区别[18]。(2)患者满意度有较大提升,满意度不仅涉及手术疗效,也体现医师与患者是否能有效沟通。虚拟设计和3D打印模型不仅可以进行术前计划,并开展模型手术,提高手术的精确度,而且可以让患者及家属深入了解自身病情和治疗过程,让患者直观地观察仿真模型,能够清楚了解整个手术过程,提高患者的配合程度,更好地处理医患关系[19]。在术后反应中,主要表现为疼痛和肿胀,其中疼痛位居首位,术后疼痛管理应作为骨折术后的诊疗重点;在肿胀方面,虽然相关例数无明显差异,但在肿胀程度上3D组优于常规组。(3)咬合关系的恢复上,常规组出现轻度咬合紊乱6例,但随着颌骨的改建,大部分得到改善,其与成年人有所区别。因此对于儿童性骨折,不仅要注重解剖复位,更要考虑手术实施中如何最大可能地保存牙胚,这也是是否手术的主要争议点[20-21]。常规模式无法了解牙胚的损伤情况,需要多次对位才能实施解剖复位,加大了骨折断端和牙胚的损伤程度。此外,医源性牙胚损伤也应引起注意,本研究中有1例出现钛钉导致牙胚损伤。笔者团队的研究表明通过一系列牙胚保护策略,可以有效避免骨折断端牙胚的损伤。

综上,替牙期儿童颌骨改建能力较强,医师不仅要关注骨折断端的解剖复位,更应关注颌骨损伤及手术实施对牙齿萌出的影响。同时笔者团队研究也显示计算机虚拟技术除了帮助医师了解患儿牙胚发育情况,还可作为手术对牙胚影响的预测,便于医患沟通和交流,提高患者满意度。3D打印技术的应用能够引导骨折段精确复位,避免反复拼对骨折段对恒牙胚造成的医源性损伤,并避免内固定及钛钉导致恒牙胚的继发损伤,使得骨折修复达到良好解剖复位。此外,通过一系列保护策略在提高手术效果的同时更能保证患者的后期牙胚的正常萌出,值得临床推广。不足之处是笔者团队研究缺乏长期随访以明确患儿下颌骨与牙齿发育的影响,需要在后期研究中进行深入探索。此外,术前准备时间较长,虚拟设计和3D打印也需要设计者与手术实施者反复沟通才能达到理想效果。同时在研究中也发现,儿童骨折的自愈和改建能力较强,即便术中不太满意的患儿,通过后期的恒牙萌出和颌骨发育也能获得较满意的疗效,因此对于骨折移位大或不合作的患儿,仍应当选择非手术治疗或简单复位固定。