滨水工业遗存的城市性重构与地方性塑造*——东莞鳒鱼洲更新方法摘要

2021-12-17庄少庞高坤铎钟冠球

庄少庞,高坤铎,王 静,钟冠球

引言

滨水空间在城市发展历程中一直起着重要作用,其驳岸功能的迭代体现着滨水城市形象[1]。前工业时期,河岸线是城市居民主要的生活与商贸空间,工业化时期因运输优势成了工业发展重点区域,当下的滨水工业遗存地成为城市化快速发展下的宝贵“存量空间”。许多学者从城市双修、城市发展一体化等角度探讨工业遗存融入现代城市、工业水岸转为城市生活水岸的设计方法。

1 滨水工业遗存活化的新动向

从沪广两地的实践发展来看,滨水工业遗存更新改造已从早期产业园为主的单一类型走向多元综合开发(图1),更新中公共利益与经济利益的平衡受到了广泛关注[2],城市共享的日常空间营造已成为具共识性的更新方向。

图1 上海与广州典型工业遗存更新趋势

1.1 规划先行,区域联动驱动滨水工业遗存再利用

早期工业遗存更新呈现“自下而上”的点状自发式特征,缺乏城市层面的整体考量,可达性的欠缺使一些园区难以持续融入居民生活,甚至成为“一次性景点”。相较于此类单体更新应对城市格局变化的脆弱性[3],规划先行的“自上而下”式更新具有相对优势,可契合城市产业升级发展需求,以点带面,促进区域功能复兴与完善。

规划先行也为“建筑—城市—环境”的整体式更新[4]提供条件。如上海滨江公共空间规划,已从城市局部片段式走向大尺度连续性公共空间营造,并提出最大限度保留历史风貌和遗存[5];广州策划了一条以工业拾遗为主题的历史文化步径,“以线串点、以点带面”,打造富有工业遗产特色的滨江公园与公共开敞空间[6],但未来如何实现尚待观察。规划先行、城市公共空间一体化联动设计已成为当下滨水工业遗存开发再利用的重要驱动力。

1.2 遗存空间与滨水岸线整体更新具有复合优势

滨水工业遗存具备遗存空间与滨水空间的双重价值,其更新涉及到遗存空间再利用与工业水岸转型及生态修复两方面。产业功能与休闲功能的有机联系,滨水空间复合效益的发挥是此类遗存更新具备的独特优势。

工业水岸转型目的是“还江于民”[7],有必要重视滨江游线的连续性、城市游憩系统的整体性。整体更新可系统整合区域景观资源,使滨水空间由局部片段走向线性连续,将遗存空间融入城市游憩系统,从而恢复生态廊道,复活区域岸线。遗存园区内外空间界面的整体式梳理,拓展了滨水带状空间宽度,可提高滨水区域的渗透性、可达性,重建城市与水岸、人与自然的有机联系。

此外,工业遗存所形成的后工业景观提高了城市滨水驳岸的多样性,滨水岸线同时成为遗存园区的标志性界面,其功能属性的复合叠加可形成新的社会文化特征,解决遗存更新存在的同质化问题,强化地方属性。

1.3 城市共享的日常空间营造是激发活力的关键

在滨水工业遗存更新中融入市民共享的公共空间,形成新的城市日常休闲区已成为新的更新趋势。马荣军提出的日常性城市遗产概念,认为日常性意味着使用上的公共性(包括权属上的开放、使用者的多元)与时间上的持续性(非限时持续开放与随日常发展的渐进性)[8];章明在上海当代艺术博物馆等项目实践中将日常性观念引入工业遗存更新[9],遗存更新与当代日常空间设计相结合,使遗存空间转化为具备公共性、开放性,符合居民日常使用状态的城市公共空间。

城市日常生活场所的营造使遗存空间、滨水空间与公共空间三位一体式构想得以实现,是恢复并激活区域持续活力的有效途径。在上海黄浦江工业水岸转型的系列实践中,设计者通过重塑界面、联通点状场地、织补慢行交通等手段[7],建立起日常性介入的公共开放体系,促进城市水岸日常生活的多元化,有效激发城市区域活力(图2);广州BIG 海珠湾艺术园在激活产业空间的同时融入了滨水运动、展览休闲等功能,形成集孵化中心、文体艺术、商业餐饮、路演巡展、精品公寓多个业态于一体的综合园区,聚集起持续稳定的日常流量(图3)。

图2 上海工业水岸转型实践

图3 广州BIG 海珠湾艺术园

2 鳒鱼洲工业遗存更新的现实与前瞻

2.1 鳒鱼洲工业遗存在珠三角轻工业遗存中具有典型性

珠三角地区存在较多待更新的滨水轻工业园,具有“量大”、“晚近”、工业特征弱、历史价值少的特点[10],虽然历史保护价值较低,但多见证了城市工业的发展历史,城市多样性需要保留并延续其场所特征。东莞是珠三角地区轻工业发展的主阵地之一,水网形态与工业园区类型均具有典型性,对其工业遗存更新转型设计方法的探索具有积极意义。

鳒鱼洲工业园位于东莞市莞城区东江水道与厚街水道之间,总面积约9.5 万m2,始建于20 世纪70 年代,至80 年代基本形成现有规模,2000 年产业外迁后走向衰颓。园内企业以粮食、外贸等轻工业为主,各企业入驻时间不一、自成一体,缺乏系统规划,整体呈现碎片化特点。遗存建筑类型混杂、质量参差不齐,除了历史建筑、工业建筑与一般特征建筑外,还存在较多临时建筑。现有建筑共100 余栋,其中仓库22 栋、办公宿舍41 栋、小型配套用房40 余间,多数具备低龄化特征,结构与空间的可利用性高,但建筑风貌杂乱。

2.2 规划先行的整体式更新是地方实践的首次尝试

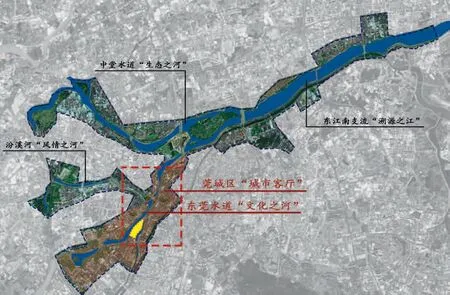

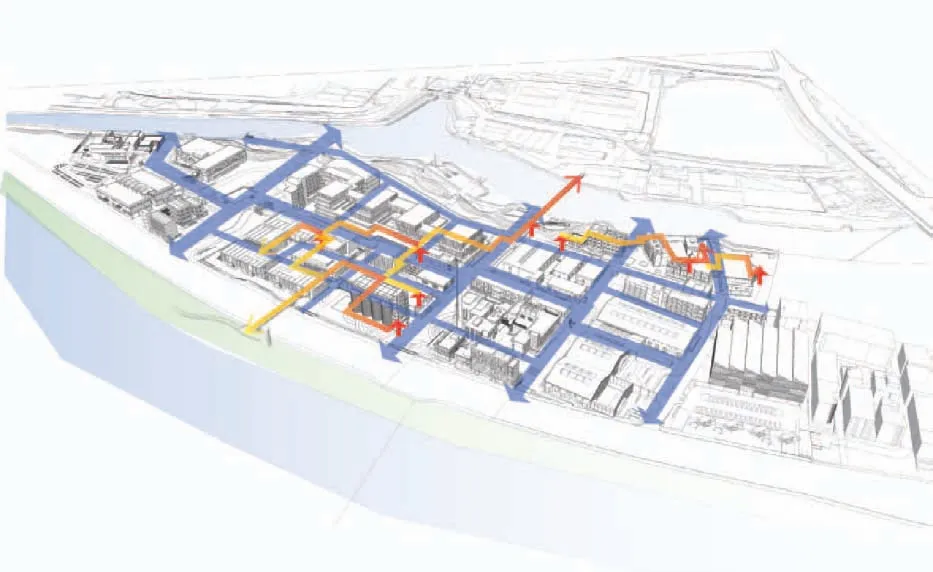

鳒鱼洲是东莞首个在城市层级规划下进行的工业遗存更新实践。以东莞市申报国家历史文化名城为契机,鳒鱼洲遗存园区的真实性、整体性与稀缺性引起了关注,东莞将该片区作为见证改革开放历史进程的典型片区进行整体式保护利用,制定了《东莞鳒鱼洲历史地段保护规划》,提出采用土地1.5 级开发模式;东莞市《“三江六岸”整体城市设计》提出鳒鱼洲居于“三江中的文化之河,六岸中的城市客厅”(图4),对园区更新的公共性、地方文化属性的发掘塑造提出较高要求,并由东莞市“三江六岸”指挥部统一协调园区更新过程。整体式更新方案作为中标方案于2019 年开始深化实施。并于2020 年底建设完成。在此之前东莞的工业遗存如工农八号等,更新多限于园区形态的完整保留,因缺少相应规划支持难以紧密结合周边区域形成整体式更新。

图4 东莞市三江六岸城市设计

2.3 独特的区位环境使其可成为城市游憩系统中的关键节点

鳒鱼洲在城市区位中临近可园、滨江体育公园及下坝坊,与工农八号隔江相对,与明代金鳌洲塔有良好的视线互动关系(图5)。可园与下坝坊是传统岭南园林与村落文化的代表性遗产,滨江体育公园与工农八号创意园则是城市发展的现代产物,鳒鱼洲处于现代化城市与传统村落的过渡带,其周边多类型的公共休闲空间虽然具有滨水的共性特征,但空间形态、文化特色各异。多样空间的整体联动有利于发挥复合优势,带动城市片区的整体复兴,鳒鱼洲的中心化区位使其成为区域联动的关键节点,为缝合城市、织补撕裂带提供了可能与机会。

图5 鳒鱼洲的区位环境

这种缝合也为鳒鱼洲工业遗存的产业空间激活带来新的机遇,但如何使现状园区有机衔接城市,现有更新设计预留未来与城市游憩体系、慢行系统渗透融合的空间,是需要考虑的前瞻性问题。

2.4 临水岸线修复与工业遗存更新活化需有机融合

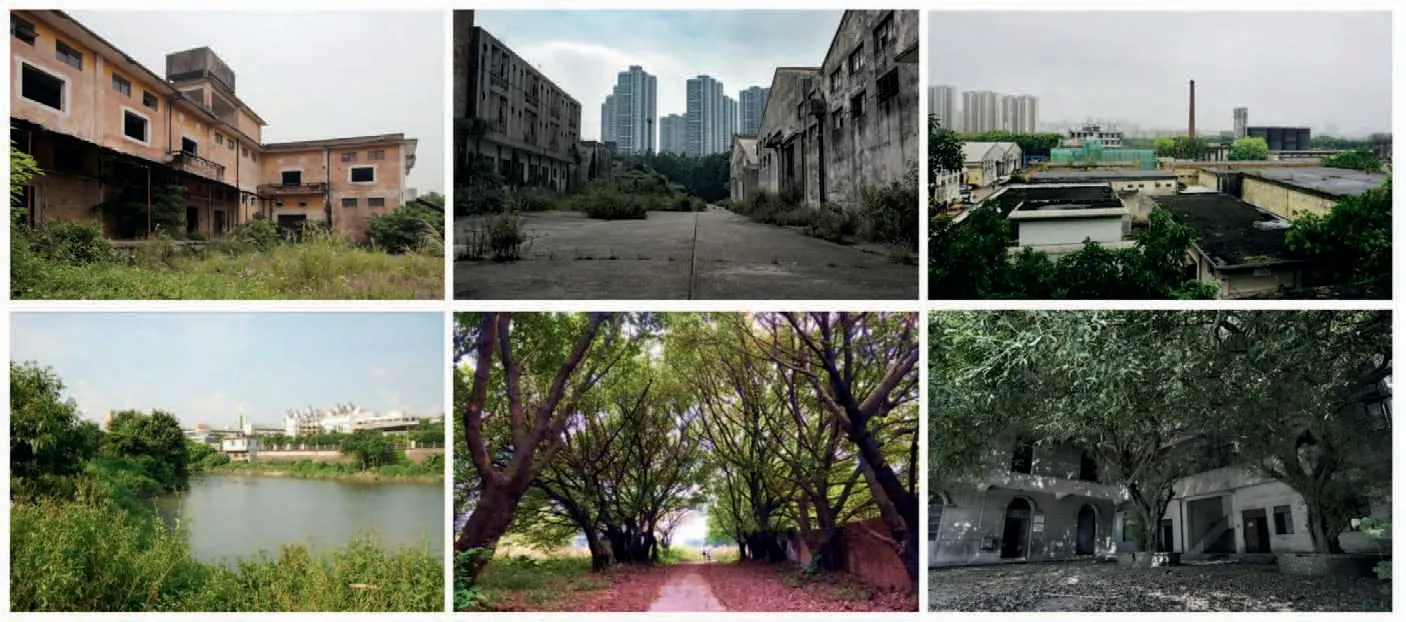

滨水工业遗存多为单侧临水,鳒鱼洲由于较独立的岛屿形态三面环水,70 年代以船为主要交通工具联系周边,西侧水岸为主要工业水岸(图6),东侧厚街水道仅有较小的渔船码头供生活使用。2000年后鳒鱼洲西侧增开东江大道,加强城市交通联系的同时也割裂了东西两侧园区:西侧岸线的“铲除式”更新使滨水工业构筑荡然无存,简单化的岸线生态修复与配套公共设施的缺乏使西侧水岸缺失活力;东侧园区却因被遗忘多年,悄然变成了“城市绿洲”,内部景观资源丰富,生态环境良好。厚街水道侧岸线呈自然形态,沿岸湿地植物丰茂;鳒鱼洲路两侧榕树茂盛,绿茵成片;一些历史院落保留完整,工业气息与生态气息和谐共存,部分建筑与场所具有较强标识性(图7)。东西两侧的形态割裂给鳒鱼洲工业遗存的更新活化提出了新问题:如何重建遗存空间与水岸的联系,活化城市干道一侧界面形态?

图6 原西侧工业水岸

图7 东侧鳒鱼洲内部环境现状

鳒鱼洲工业园采取了政府指导下以企业为主体的更新模式,遗存空间改造利用与滨水开发景观空间融合共存、经济性与公共性兼顾的特殊性,使其既不同于以城市滨水岸线的公共空间营造为主,产业空间需求较少,开发强度整体较低的模式;也不同于产业空间与滨水区域相对独立,着重经济回报的模式。同时“三江六岸”整理规划中又将其纳入地方历史文化游径之中,体现着对园区更新的地方特征诉求。如何构建与休闲岸线有机融合的公共空间系统,进一步展现标志性场所特色,从而激活遗存空间是鳒鱼洲更新需考虑的现实问题。

3 鳒鱼洲工业遗存更新的城市性重构与地方性塑造

鳒鱼洲遗存更新面对的问题具有典型性,可从城市性与地方性两个维度进行回应。城市性重构可以解决相近类型遗存更新面对的共性问题,满足融入城市的更新要求;在此基础之上的地方性塑造,通过适应地方文化审美、生活模式激发空间活力,提升园区吸引力,通过回应气候提高空间舒适度,是营造可持续发展的城市日常空间的重要维度。

3.1 城市性激发日常公共空间活力

城市性原指“建筑所具有的能对其外在城市公共空间特征与品质产生影响的能力或性质”[11]。在鳒鱼洲遗存更新的过程中,如何系统地整合园区资源,使闲置的碎片化工业空间融入当代城市,生产性岸线转化为生活岸线,促进区域可持续发展是城市性重构可解决的共性问题。

空间形态层面,要使园区由封闭转向开放,构建景观视廊与步行通廊,提高空间公共性、各区域可达性,与城市游憩系统衔接以回应区位条件;业态功能层面,顺应产业转型升级需求,对不同遗存空间类型进行业态功能筹划,考虑外部环境与建筑空间的有机整合,以城市化设计手法在相对零散的轻工业建筑间构建城市局部公共空间系统,以城市触媒效应对周边产生辐射影响;可持续发展层面,空间设计留有余地,延续工业风貌的同时预留未来二次设计及空间意义诠释的可能性,提高园区趣味性与互动性,使空间具备持续活力。

3.2 地方性赋予日常公共空间气质

园区地方性的塑造,是对场地特殊性的回应,对于历史文脉的挖掘延续,可以建构园区个性,解决城市文化特质缺失问题[12];对地方特征的关注,可以提高园区日常使用效益,利于持续稳定发展。如何在更新中建构地方文化气质,形成新的区域景观特征,回应地域气候是地方性塑造可解决的主要问题。

东莞不仅是世界工厂,还是岭南水乡,鳒鱼洲可视为东莞城市发展的历史缩影。园内场所界面的标识性体现着地方特征,通过在地设计梳理院落肌理、重构工业景观要素,以彰显地方文脉;通过气候友好设计,回应炎热多雨的气候特征,使工业园区转为适合居民全天候自由活动的日常休闲区。

4 以“疏、补、活、变”为逻辑的城市性重构

城市性重构首先要提高园区的公共性,通过整理遗存空间、漫游系统的组织与公共空间的置入构建起日常空间的基本骨架,以可持续发展的空间设计支持日常使用的复杂性与渐进性需求,可归纳为“疏、补、活、变”的更新策略。

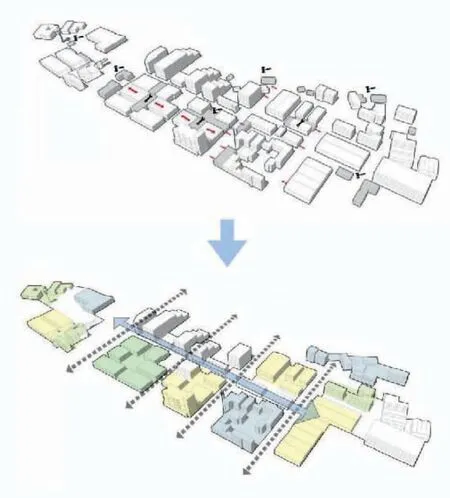

4.1“疏”:遗存空间整理

面对园内建筑杂乱的碎片化现状,通过拆留操作清晰规划骨架(图8)。优化城市干道侧界面,拆除部分围墙类构筑并整理植被,形成东西视线通廊,提高园区通透性;拆除园内临时建筑及损毁严重构筑,打通局部狭窄的廊道空间,以通廊补充原道路形成网络,共同构成新步行系统,提高滨水区域可达性。

图8 遗存空间梳理

常规拆留判断多以建筑物的遗产价值为标准,但鳒鱼洲内建筑多以院落形成特色组团,因此拆留操作的评估原则在尊重原构筑物遗产价值与保护要求的基础上,综合考虑未来公共空间营造的可能,对过于拥挤的工业厂房空间进行局部打开,使建筑组团与院落肌理清晰,建构起点、线、面的空间结构。

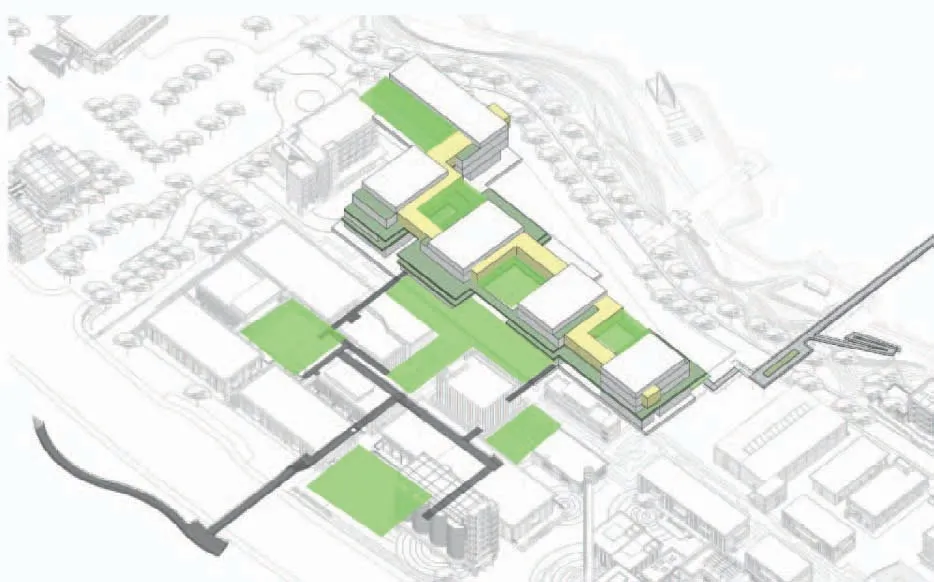

4.2“补”:漫游系统构建

部分建筑通过增设连接体、补充半室外平台的方式丰富空间层次,形成室外院落、过渡灰空间、室内产业空间的完整组团系统,拓展园内节点的多样性;其中新建商业综合楼占有较大体量,为了顺应园区肌理,完善城市侧轮廓线,植入院落化整为零,织补园区中段的空间结构(图9)。通过多层次院落塑造,使东西景观相互渗透,将滨水视野引入内部区域。

图9 新建建筑及人行天桥

依据规划增设人行天桥跨越水道,将天桥延伸贯穿园区,并结合组团内公共空间增设廊道,串联各节点的同时恢复东侧城市公共岸线与西侧厚街水道岸线联系,提高园区穿越性。廊道系统增强园内各短街巷联系,提升路径选择的灵活度与随意性,形成丰富的立体漫游系统(图10),配合外部界面的柔化与城市衔接。城市运动跑道与园内步行系统直接相连,可直达滨水区域;厚街水道侧岸线具亲水优势,对原始码头予以保留,并增设新码头,使其成为规划水上游线的一环。

图10 立体漫游系统

4.3“活”:分层次活化空间

鳒鱼洲见证了改革开放以来东莞的工业化历史,拥有东莞第一批外贸货运码头、第一批中外合资企业及早期的海关机构,因其年代较近,居民对此类遗存场所还具有相当的认知度。在空间活化中延续其场所感,既回应了居民情感诉求,也强化了园区在城市风貌中的特殊性。依据园内各组团个性特征分层次活化,强化特色界面的标志性;不同院落节点通过尺度设计的差异化适应未来多样活动需求,为保持园区活力提供物质空间支持。

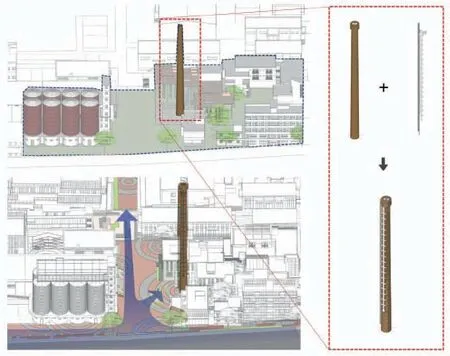

靠近入口的原饲料厂组团以历史建筑为主,组团中心的烟囱具有标志性,通过微改造手段增设温度显示功能(图11),凭借视觉活化提升入口广场的互动性,结合景观台阶提供便捷亲切的停留场所,并以此类过渡空间吸引人群进入园区。滨水区域以一般特征建筑为主,以玻璃、穿孔板等现代元素置换实墙,提高界面的通透度,突出旧园新生;增设游廊将各孤立建筑连为组团(图12),使建筑屋面成为观景露台,并围合出不同尺度与内外属性的院落,使原本单一的空间层次丰富,具有游赏趣味。

图11 饲料厂组团烟囱微改造

通过分层次差异化设计,具有较强历史特色的工业构筑物、适度更新的工业特征建筑以及强化了现代特征的一般建筑和新建建筑在游园过程中交错显现,原汁原味的历史场景间或叠加于现代化图幅之上,历史事件与新生事件并置在同一空间,形成新的区域文化特征,新旧之间形成良好的对话关系,引导园区的工业历史以新的形式传递延续。

4.4“变”:可灵活应变的弹性设计

弹性设计主要指空间使用上的分时性与适应不同活动的兼容性。一方面,园内组团的日常使用可分为工作时段与非工作时段,分时性使用可使同一空间在不同时段为不同人群服务;另一方面,场所塑造应具备常态化使用与临时性活动不同使用状态转换的可能,积极回应城市生活,形成城市内的“事件空间”[13]。

当下集生产与消费混合的新型制造业[14],生产办公与展览销售联系紧密,不仅需要内向化的运营空间,特色的外向展示空间更是不可缺少。具有丰富空间层次的组团可为其提供内院及屋顶平台等可容拍摄、举办活动于一体的特色室外空间,根据运营情况可分时段将廊道露台等外部空间开放给公众使用,提高空间利用率。节庆假日,各场所可举办不同规模的活动,丰富居民日常生活(图13):如各建筑组团不同尺度的庭院空间,除了日常的景观休闲功能,还可作为小型广场容纳集会;仓库间增设的联系空间,可用于举办周末市集、临时性展览等多种活动,提升园区吸引力,成为城市生活的多元体验场所。

图13 场所设计可适应不同使用状态

5 以造园智慧与气候友好为亮点的地方性塑造

工业水岸转型多将滨水区域塑造为线性景观带,鳒鱼洲内渗透相融的遗存与景观空间为景观带宽度扩充提供条件。通过对岭南传统造园智慧的借鉴整合园区要素,赋予遗存园区地方审美气质,提升产业空间审美意趣,并以气候友好设计满足居民的日常游憩需求,使鳒鱼洲成为贴近本土生活的地方性城市园林。

5.1 异质同构的城市园林营造

鳒鱼洲园内场地条件高低错落,地面景观与院落层次丰富,建筑屋顶视野开阔,如何有机整合景观要素与产业空间并回应周边城市环境,岭南园林的“垂直性”特征给出了解答。东莞可园是岭南园林的典例之一,通过“连房广厦、层上楼台”的造园手法巧妙组织建筑、园林的观赏路径,将景观视点抬至高处,以“垂直性”回应滨水景观[15]。鳒鱼洲的构成要素与其具有相似性,通过立体游观路径塑造将地方审美融入工业遗存,实现景观与产业空间的有机融合。

5.1.1 层次丰富的立体造园

抽象提取楼台园廊的传统意向并转译到场地形态塑造过程中(图14),在筒仓顶部加建使其成为最高观景点,既可远眺金鳌洲塔,将园区两侧滨水城市景观尽收眼底,又可俯瞰遗存园区;通过漫游廊道联通地面院落与屋顶露台,以不同高度、尺度空间的转换丰富游观路径的节奏韵律,回应滨水景观并提高其感知度;厚街水道侧岸线结合慢跑道、景观小品的设置丰富空间层次,以远眺、行游、近赏的理水策略使滨水景观与遗存空间渗透融合。

图14 异质同构整合园区要素

5.1.2 产业空间叠加园林审美意趣

沉寂多年的园区绿植生长繁茂,与遗存构筑相映成彰,工业风貌与生态气息融合、别具韵味。将遗留的工业构筑、围墙、钢屋架等纳入节点设计,结合园内植被营造后工业景观,完善游观坐赏趋趣的园林系统(图15):对园内植被进行整理,鳒鱼洲路的林荫步道成为滨水景观与产业空间的过渡带,与漫游系统共构游观路径;尊重各遗存院落的构成要素,维持整体肌理的基础上补充节点设计,将单一的厂房空间局部转化为室外庭院,使原乏味少变化的产业空间内外渗透、层次丰富,适于久居坐赏;一些植物与建筑形成紧密的依存关系,颇具审美趣味,对其予以保留并在路径设计中加以引导,留出适宜尺度的观赏空间以供游园趋趣。

图15 园林系统可游观坐赏趋趣

5.2 气候友好设计

岭南地区具有炎热多雨、日照时长的气候特点,为了提高空间舒适度,园区更新在形态布局及建筑语言层面予以回应。通过置入的廊道与院落在园区形成连续式遮盖系统:步行廊道实现了园区交通的全天候风雨无阻化,同时在地面层形成相应灰空间,过渡室内外并兼具室内遮阳作用;优化工业厂房紧凑的建筑布局,增设半室外空间(图16),结合景观植被改善组团热环境。

图16 优化紧凑建筑布局

在单体更新层面,对立面及屋顶层进行优化设计:部分建筑增设穿孔板形成类双表皮构造,遮阳的同时提高原立面耐候性;在建筑的平台层及屋顶层铺设佛甲草,节点空间结合空中花园设计,辅以架空木板形成双层屋面构造,减缓太阳辐射并优化屋面观景空间品质。

结语

滨水轻工业遗存与典型的工业遗产相比,整体风貌较为平凡杂乱,其特征与价值都需要更细致的甄别与发掘,可从城市性与地方性层面解读此类遗存更新面对的问题。基于鳒鱼洲的更新实践,可总结出此类滨水工业遗存的整体式更新思路:

(1)甄别工业遗存,重构空间骨架。尊重原有场地要素,通过疏补操作,清晰园区肌理,构建起具整体性的空间网络,有机联系城市游憩系统,衔接产业空间与滨水空间,发挥其双重价值优势。

(2)构建多层级公共系统,引入弹性设计理念。产业空间与公共空间结合设计,创造多层级可适应不同行为事件的场所,积极回应城市活动;改造设计留有余地以顺应业态发展变化,满足可持续发展需求。

(3)挖掘地方文脉,优化场所体验。城市层面,以路径设计或界面整合积极回应区域环境;园区层面,挖掘场所特质,重视园内景观要素与建筑空间的一体化设计,以气候友好设计提高场所舒适度。

滨水景观要素与产业空间的有机结合,城市日常公共场所的营造在园区发展过程中呈现渐进式特点。城市性的持续构建是园区活力延续的基础;在此之上的地方性塑造,因适应地方文化、生活的发展同样呈现渐进性。因此,滨水工业遗存的更新没有“完成时”,基于城市性重构与地方性塑造的更新思路也并非一成不变的固定模板,需要保持“进行时”思考以适应城市变迁与社会发展。

更新设计理念的落实极大地依赖于开发方、运营方与设计方的共同维护,园区的持续健康发展还有赖于各方观念立场的相互理解与积极协调。当下鳒鱼洲已开园营业,更新的整体空间架构基本实现,但在招商运营的经济利益驱动下,出现局部联系性廊道被取消、半室外空间被封闭为室内的情况,影响了组团公共性的完整实现。更新设计预留了园区与城市联动的连接节点,但城市游憩网络的建设仍待周边地块利益相关方的合力与顶层支持,其实施效果尚待考察。现实经济利益与长远公共利益的博弈平衡对更新设计策略实现的影响,值得持续研究。

图、表来源

图2:上海案例照片引自谷德设计网;

图3:BIG 园区鸟瞰图引自谷德设计网;

图6:引自《鳒鱼洲历史文化资料汇编》;

图13:自右向左第二张、第四张引自鳒鱼洲微信公众号;

图14: 左上《 可园胜境》 引自https://you.ctrip.com/travels/dongguan212/3522979.html;

其余图、表均由作者绘制。