古代书论中动物之“象”的认知语言学阐释

2021-12-16李华丽白解红

李华丽 白解红

(湖南师范大学 外国语学院,长沙 410081)

提要: “象”主题渊源深厚,一直倍受哲学与文论研究者的关注。在此背景下,书论中“象”的研究成果丰硕,动物作为“象”的一部分已有一定研究,但基于书论中不同动物意象的统计、从认知角度对其进行意义阐释的专门研究非常缺乏。古代书论中用以描写书法笔画、笔势、结构、章法、风格等的动物意象种类不多,但总频次高,其中飞禽类数量颇多,且半数以上动物呈现以龙、凤为原型的属性特征。古代书论中动物种类及其出现数量多寡与人的体验有关,人能直观感受或在生活中较常见的动物出现多,反之则少;具有积极文化内涵的动物多,反之则少。从认知语言学的视角分析,古代书论中的动物意象主要有体验性、百科知识性和认知性三方面的理据,其意义实现基本遵循“感知体验基础—百科知识结构—隐喻认知机制”的路径。

动物意象在古代书论中频繁出现,如“行书黝纠蟠屈,如龙蛇振动”[1]72,“书字,楷法如快马斫阵,草法欲左规右矩”[2]184,“玄螭狡兽嬉其间,腾猿飞鼬相奔趣。凌鱼奋尾,骇龙反据,投空自窜,张设牙距”[3]317。具有图腾意义的龙、地上爬的蛇、天上飞的凤、水里游的鲸、家里养的鸡,还有众多现代人陌生的动物均有出现,如鸾、鸿、鹜等。已有的动物意象研究多从文化内涵、语义特征、英汉差异、文化心理成因等角度进行探讨,常阐述其不同的比喻义、象征义,喻指有关人物的外貌、品质、动作,或说明抽象事理,阐述具有民族特色的处世哲学等。那么,书论中,究竟有哪些动物意象频繁出现?其出现的规律、动因与根据是什么?其意义如何建构?这些问题关乎书法艺术审美,有必要进行专门研究。由于动物意象属于“象”的一种,需要先厘清有关“象”的讨论及研究。

一、象喻传统与书论中的“象”

(一)象喻传统

象喻,即“以象譬喻”,我们通常称之为“象思维”,也可以称为“意象思维”或“具象思维”,往往与西方的“抽象思维”相对,指有关概念的内涵用形象生动的“象”来表达。但作为中国传统文化特有的范畴,“象”内涵十分丰富,难以简单定义。有许多研究从不同侧面对象喻的批评方式进行探讨,并且学界对“意象”的考察有时等同于“象”,有时又加以区分。从中国知网各核心期刊及硕博论文的文献数量看,“象”主要被置于哲学、文论的视野下加以审视。

作为哲学范畴的“象”,研究文献异常丰富,其中,《易经》与“象思维”的讨论居多。在哲学范畴中进行讨论时,“物”与“象”是有区别的,“象”即可以扩大化为“象思维”,与抽象思维或概念思维相对。“象思维”中的“象”不是现象,也不是表象,而是高于二者的东西[4]。象系统是一个多元和多层次的复杂信息系统,有实有虚、有“形而下”有“形而上”、有客观有主观、有整体有局部、有具体有笼统,等等。

文学批评中象喻研究也特别丰富。以“象”为关键词在中国语言文字学科门类下有诸多论著,其中有许多有关汉字构造方式中具象化的探讨。象喻作为中国古代文论中的批评范式,概括性的论述很多,也有研究讨论象喻的贡献与功能,象喻在文论中的体现,象喻的演变轨迹,象喻的诗性特征等,其中魏晋六朝时期文论中象喻的批评方式,尤其是在诗歌批评中的体现,最为研究者关注。值得注意的是,在文论中,“象”与“意象”有时并不划等号,“意象”可被视为二元结构,即“意象”是“意”与“象”的组合[5]。除此以外,“象思维”或“以象譬喻”在中医文献中也相当普遍。中医中的“取象”是通过“意象”产生关联性思维,进而获取信息[6]。可见,“象”尽管在各领域中的阐释略有差异,但具备深厚的根基与渊源。

(二)书论中的“象”

哲学与文论中的“象”对书论产生深远影响,书论中以“象”为主题的研究也一直没有中断,成果丰硕,并经常以“意象”“象”“自然意象”“物象”“龙蛇意象”“蛇蚓意象”“以物喻书”“以人喻书”“自然物比拟观”等形式出现。“意象”在书论中往往作为整体理解,等同于“象”,指生动的形象[7]。“物象”“龙蛇意象”“蛇蚓意象”“自然意象”是对“特象”的细分,“以物喻书”“以人喻书”等则是对“象”在讨论中使用方式的探讨。

书论中“象”的研究焦点多围绕“象”的具体分类,并结合历史社会文化阐释“象”在书论中出现的缘由,如耿敏霞[8]、李建民[9]、李海亭[10]等人的研究。书论中“象”历时分类的代表性研究成果有邹建利[11]与李建民[12]关于“以人喻书”中“人”的分类,以及王岩、张捷、谢学海等关于物象的分类讨论。王岩对中国汉唐书论语言进行观察,发现用以表现书法中抽象审美形态的物象主要有四类,南北朝以前,书论普遍以具体物象作比;南北朝以后,则以人的形态或活动作比;隋唐时期物象类比方式呈现多元化特征,他对汉唐书论中物象的总结比较具体,分类很丰富[13]。张捷等是较早对书论中自然意象进行研究的学者,他们用两个统计图表粗略地展示了书论中自然意象分布情况[14]。谢学海通过历代书论的梳理,归纳出自然物象的形态美和神态美对书法创作的启发[15]。不论这些研究是否对“象”进行类别的划分,其主要特点有:第一,对“象”进行分类是研究的重点;第二,将各类象的讨论与思维方式联系起来;第三,将“象”作为修辞方式进行讨论;第四,对书论中的“象”现象肯定与否定态度并存。丛文俊先生的系列成果非常推崇书论中的“意象”表达,在谈到如何认识书论时,他指出“古代书论所见,关于书法审美与批评的种种意象,既在词语之内,又能远轶于词语之外”[16]。他说的内外结合,实际上是强调书论语言理解不仅要依靠外在绚烂的语词表达,还要结合其内在实际表达的概念,需要从哲学、文学、美学、艺术学、语言学、认知科学糅杂和交叉来认知书论词语,需要既讲文学效果又讲概念内涵。

总之,已有“意象”或“象”的研究,因学者的不同研究兴趣、动机与视角存在术语表达与内涵上的差异。“象”经历了从哲学范畴转向诗学与美学领域的发展历程,是一个不断丰富、补充和完善的动态机制,涉及众多的子范畴、子命题的生发和拓展,因而统摄面极广。书论中的“象”或“意象”具有哲学的渊源,受文论的影响颇大。尽管如此,书论中的“象”或“意象”多与具体物象相关。事实上,“意象”也可以是心理学术语,指一种心理表征。王寅说“意象”是指人在某物不在场时但在心智中还能想象得出该物的形象,这是在没有外界具体实物刺激输入的情况下,人在心智中依旧能够获得其印象的一种认知能力[17]173。

我们认为象思维就是一种隐喻思维,即运用形象生动的具象表达抽象的审美。书论中的“象”主要指客观世界中存在的具体对象,如人、动物、植物、自然现象等。本研究中,我们所说的动物之“象”指各种动物意象或动物形象,包括客观存在的动物形象和想象的动物形象。文章以古代书论为研究语料,通过统计用以描写书法作品笔画、笔势、结构、章法、神采、意境等的动物意象,结合体验哲学与认知语言学的基本观点,研究书法艺术概念化过程中,动物意象的理据与意义建构路径,进而探讨书法艺术的审美期待,尤其强调体验性、百科知识性和隐喻认知性在此过程中的重要作用。

二、古代书论中的动物之“象”

书论中关于动物意象的研究多放在物象的讨论之中,物象中又以龙蛇意象最为研究者关注。专门研究书论中动物意象的有刘镇、危磊。刘镇从文献学的角度梳理蛇蚓意象的生成与内涵意义[18]。危磊认为书法艺术中,尤其是草书中创作与品评中的龙蛇意象与宇宙之原、万物之根——周行而不殆的“道”相契合。他说一波三折的龙蛇线,静中有动,动中有静,变化无常,非常契合“周行而不殆”的“道”[19]。已有研究多集中于龙蛇、蛇蚓意象进行,总体的统计分析较少,研究视角也有待拓展。

古代书论中,物象使用丰富的代表书论作品有李嗣真的《书后品》、张怀瓘的《书断》、索靖的《草书势》、庾肩吾的《书品》,后两篇以动物意象居多。从秦代到清代,书论中的动物意象数量逐渐减少,种类也逐渐单调。本文中,动物意象分类统计围绕黄简的《历代书法论文选》进行,共涉及69个书家、95篇历代著名书法论文,阐释部分的语例部分也来自陈思的《书苑菁华校注》、朱长文的《墨池编》、毛万宝的《中国古代书论类编》等古代书论著作。

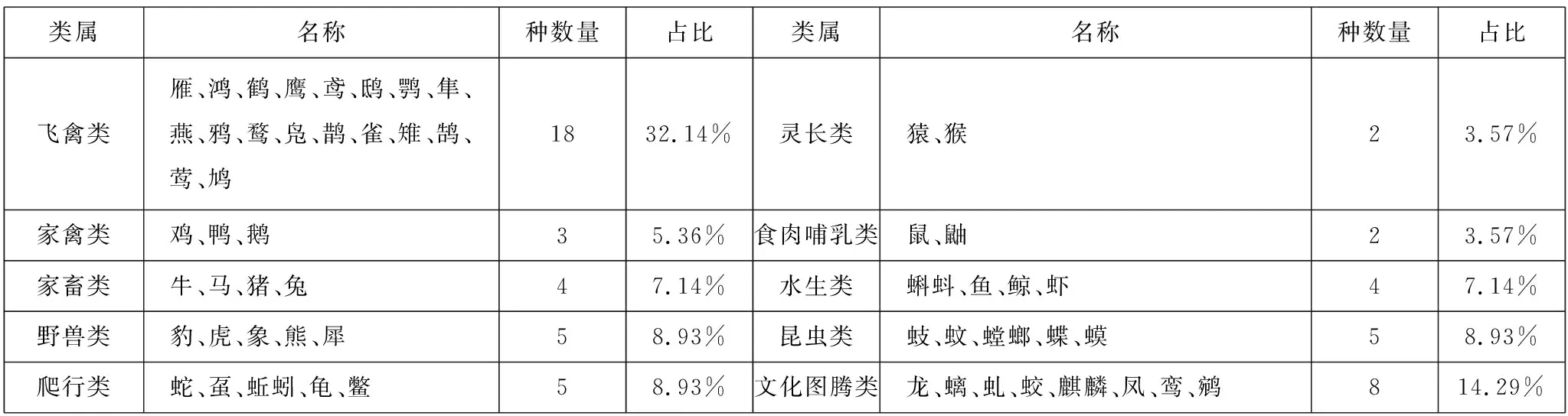

(一)古代书论中的动物意象分类统计

本文对已掌握的古代书论进行动物意象搜索统计时,仅留存用以描写书法作品笔画、笔势、结构、章法、风格等的动物意象,不涉及书法家名姓中所含的动物意象,不涉及与书法作品及创作无关的含动物意象的成语。通过人工剔除,涉及的动物类别与比例如表1:

表1 描写书法作品笔画、笔势、结构、章法、风格等的动物意象

注:“象”共出现224次,主要有两类用法:一做名词,取“形象”之意,如“法象”“体象”“物象”“鸟迹之象”“爻象”“立象”等;二做动词,取“与……具有相同形象”之意,如“仓颉象山川江海之状”“象兔丝之萦结”“崇素时象丽人之姿”等。这两类用法中的“象”均不属于本文研究范畴。作为动物的一个种类,“象”仅出现过两次,分别在张怀瓘《六体书论》和康有为《广艺舟双楫》之中,表述为“犀象之有牙角”。因“象”的情况特殊,特此说明。

笔者所掌握的古代书论文献中,运用泛指鸟、虫、兽、鱼,不用具体的动物名称来描写书法作品与创作手法的数量颇多,分别为97、58、30、35次。上表中均涉及具体的动物名称,不包含这四类总称。从上表可以看出,古代书论中用以描写书法作品与创作的动物词共计10类56种。根据廖光蓉的统计,包括类属词、次类属词的常见动物词共649个[20],可见,书论语言中的动物种类并不太多。其中,飞禽类颇多,共18种,占32.14%;文化图腾类位居第二,占14.29%;昆虫类、野兽类分别尾随其后。家禽、家畜类动物只涉及特别常见的鸡、鸭、鹅、牛、马、猪、兔。从表1看,飞禽类占据比最大。因鸡、鸭、鹅具有部分鸟的属性特征,如翅膀,如将之算入飞禽类,飞禽类占比可观。另外,有许多鲜见的动物,如鸾、鹓、鸢、鸱、鹗、隼、鹜、凫、雉、螭、虬、蛟、麒麟、虿、蟆、蚑等。

笔者根据已有古代书论资料,统计出频次排名前二十的动物名称与具体出现频率,鉴于篇幅,只列出前十类动物的频率如表2:

表2 古代书论中频次排名前十的动物名称与具体出现频率

56种动物共出现1116次,其中出现频次排名前三的是文化图腾类的龙,家畜类的马和文化图腾类的凤;而鸾、鹓、鸢、鸱、鹗等飞鸟频次总计达259次,占23.21%;飞鸟中,排名前几位的有鹤、鹄、鸿、鸾;与龙具有类似外形特征的螭、虬、蛟、麒麟总计22次;本表中比较突出的还有为人熟知的凶猛野生动物虎,具有丰富文化内涵的龟,外形类似于龙的爬行动物蛇。频次排名倒数三位的有鼠、螳螂、蜗牛、蝶、猴、鸦、蟆、蚯蚓、鳖等。

(二)古代书论中的动物意象分布规律

根据上述的数据统计及所掌握的动物意象使用语境,我们将古代书论中动物之“象”的使用规律主要概括为以下三点:

第一,以文化图腾类动物龙、凤为原型的各飞禽和爬行动物出现频次高。

古代书论中,文化图腾类动物主要有龙、螭、虬、蛟、麒麟、凤、鸾、鹓,共出现598次,占总频次的一半。此类动物以龙、凤为原型,结合神话传说与社会风俗在历史流变中形成了百科知识集合,其意义边界模糊。

其一,古代书论中的螭、虬、蛟、麒麟等动物可以说均基于龙的原型。虬是古代神话中的小龙,蛟为有鳞的母龙,螭是中国上古神话中无角的龙,在中国古建筑或器物上常用做排水口的装饰,麒麟是人类为了美好愿望而想象出来的瑞兽,被认为是神的坐骑。所以说,螭、虬、蛟、麒麟均为龙的具体化。龙再往边沿扩展到蛇,甚至蚯蚓,这些动物均与龙共享部分原型属性特征,表现为“蜷曲”“飞动”等。索靖《草书势》用以形容书法作品与创作的动物较多,如蛇、鸾、猿、鱼等,其中“玄螭狡兽戏其间”就运用了螭的形象表达“草书蜷曲与弯动”的动态审美。

其二,古代书论中的各种飞鸟都以凤为原型,共同表现出“线条流动”“造型丰富”“舞动”等原型特征。凤为传说中的百鸟之王,以凤为原型,首先辐射到与之同属神鸟的鹓、鸾。鹓是古代中国传说中类似凤凰的鸟,鸾是传说中的神仙坐骑。接着,凤的形象逐步辐射到了与之具有部分相似特征的鹄、鸿、雁、鹜、凫、雉、鸢、鸱、鹗、鹤、鹰、隼、燕、鸦、鹊、雀、莺、鸠。鹄释名天鹅,《本草纲目》中记载“鹄大于雁,羽毛白泽,其翔极高而善步”,鸿指大雁,后引申出“书信”“大”等意,如“鸿运当头”。鹄、鸿、雁体型依次从大到小,日常用语中,鹄、鸿很少见,雁最多,但在书论语言中,雁最少,鹄最多,鸿居中。鹜、凫均为野鸭古称,雉俗称“野鸡”,在书论中少见。鸢、鸱、鹗同属鹰科,我们所熟悉的猛禽如鹰、雕、鹞、兀鹫都是鹰科成员,鸢即老鹰,鸱又名鹞鹰,鹗特指鱼鹰。这些飞禽中,雁、鹤、鹰、燕、鸦、鹊、雀、莺、鸠为现代常见的飞鸟,鸿、鸢、鸱、鹗、隼、鹜、凫、雉、鹄则相对比较陌生,上述动物除了具备自身科目的典型特征以外,都与凤有着“舞动”这一共同的原型属性特征。

第二,动物出现数量多寡与人的体验有关。

古代书论中日常生活常见的动物出现多,反之则少,这一点在家禽、家畜、鱼类中均有体现。家禽中只出现鸡、鸭、鹅三种中国人生活中最常见的动物,鸽、鹌鹑等动物均未出现;六畜中,只有牛、马、猪、兔与书法作品或创作有关,猪一共出现8次,其中有6次为“墨猪”,卫铄《笔阵图》中有“多肉微骨者谓之墨猪”[21]22,用以说明字体笔画丰肥、臃肿而乏筋骨。我们也在别的书论中发现“端璞出下岩,色紫如猪肝”[22]的表述,用猪的部位指代书法创作工具的颜色,与书法无关。狗只出现一次,与书法作品或创作手法无关,羊出现108次,只有“字画承接处,第一要轻捷,不着笔墨痕,如羚羊挂角”[21]733一处与书法创作有关,其余皆指书法家名姓或为书法工具“羊毫”。水生动物中,除了鲸之外,企鹅、海狮、海象、海豹等海生动物基本不出现。

第三,具有积极文化内涵的动物出现多,反之则少。

文化图腾类、飞禽类、猛兽类、两栖类动物均表现出这种倾向。以龙、凤为原型的文化图腾类动物均具有积极中国传统文化内涵,在此不再赘述。中国文化中,虎是力量的象征,代表着勇敢与坚强。虎文化在中国文化中具有重要地位与意义,有“虎虎生威”等俗语。书论中虎出现的频次最高,其余动物出现频次较低。熊虽出现21处,但通过鉴别,去除熊姓人名,共计“熊蹲虎踞”“熊肥”“玄熊对踞于山岳”“山熊之对争”四处用以描述书法作品笔势或结构,这些表述均涉及熊所包含的积极含义。两栖类动物中,龟也是出现频次很高的动物之一,作为“四灵”之一的龟,很早就受到中国人崇拜,元明以前,龟一直被视为民间吉祥物。

此外,昆虫类中,除蚑、蚊、螳螂、蝶以外,蜗牛、蚂蚁、蝉、蜻蜓、螳螂、马蜂、蜘蛛、萤火虫、蝎子、蜈蚣等小型昆虫基本不出现。飞禽类中,除了燕之外,基本不出现温和、小巧的下位层级范畴动物如啄木鸟、布谷鸟等。

以上分布规律表明,频繁出现在古代书论中的动物一般具备以下特点,或在日常生活中家喻户晓,或具备人精神生活中积极正面的要素,那些特别具体、基本不适应中国地理环境,具有消极文化意义的动物,或尽管常见却较少为人关注、缺少体验基础并且其形状特征与书法艺术无关的动物基本不会出现在书论当中。古代书论动物意象的分布规律体现了明显的世界客体感知体验与以人为本的主观认知。

三、意义体认观与古代书论中动物意象的理据

(一)感知体验性与主观认知性并重的意义体认观

意义体认观建立在体验哲学与认知语言学的基本观点之上,强调意义生成过程中基于客观世界的感知体验性及以人为本的主观认知性。

认知语言学提出了“现实—认知—语言”的核心原则,批判乔姆斯基的语言天赋观、自治观、形式观,深刻论述语言如何在人们的社会生活中形成,强调语言源自身体经验,即人们通过身体与世界的互动体验中形成初始概念,然后通过隐转喻等认知机制进行概念扩展,逐步丰富人类概念系统,再表征于语言。莱考夫和约翰逊(Lakoff& Johnson )在他们的合著Philosophy in the Flesh:The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought(《体验哲学——体验性心智及其对西方思想的挑战》)中正式提出“体验哲学”,即Embodied Philosophy(哲学界常译为:涉身哲学),全面阐述了体验哲学的重要观点,提出“心智的体验性、认知的无意识性、思维的隐喻性”三原则[23]。结合认知语言学与体验哲学,王寅建立“主—客—主”多重互动的“SOS”理解模型,提出“体验人本观”和“意义体认观”[17]593。“体验人本观”是颇具创新的哲学观点,是“意义体认观”的基础。

“体验人本观”强调体验与认知,认为人类的思维、认知、概念包含“感知体验”与“人本认知”两方面,既有客观性,也有主观性。“感知体验”即人类的身体经验,具有客观性,“人本认知”即人的认知,具有主观性。二者具有辩证互动关系,相辅相成,不可偏废。“感知体验”是人类认识之初,也是认识的必经之路;“人本认知”主要体现在主观识解,每个人看世界的方法不相同导致在语言中同一件事情具有不同表达方式。认知最大的特征是主观性,加上体验的人本认知,是基于经历与经验的主观认知,既包含外部世界,又强调个体经验结构、百科知识网络、认识结构与认知方式。后现代哲学的主要特征有颠覆、解构等,而“体验人本观”相对温和中立,是对解构性的弥补,是一种既考虑主观,又考虑客观的两全策略。因此,体验人本观可简单概括为人活在主客观世界中。

基于“体验人本观”,“意义体认观”的核心在于,意义生成中既强调以客观世界为基础的感知体验性,又注重以人为本的主观认知性,也即语言表达既有主观因素,也有客观因素。结合意义体认观,我们可以将语言意义定义为一个语音符号约定俗成的一组属性特征以及人的认知操作,包括认识主体的概念化、识解、详略度、注意、视角、主观化及主体间性等。意义的本质是经验,经验的本质是人类直接或间接对世界事物、关系、事件的属性特征经历。从身体体验开始,依靠直接或间接对世界事物、关系、事件属性特征的经历与经验,通过包含认知能力和知识结构的心智,再结合语言使用的意向与目的,意义最终产生。概言之,意义构建既基于客观世界,又有人的参与,依赖人的认知机制、心智能力,知识结构与经验。

语言折射外界现象,或扭曲真实的世界,因为其中有人的因素。体验人本观哲学关照下的意义研究强调个性、新奇与多元。书论中许多动物意象的使用颇具个性,值得该全新视角的关注。

(二)古代书论中动物意象的体验性、百科知识性与隐喻性理据

客观体验性决定动物意象可用以表达书法概念;关于中国书法与动物的百科知识使一些动物可以表达书法概念,而另一些动物不能表达书法概念;隐喻认知机制为动物意象的理解提供概念机制。

第一,古代书论中的动物意象具有体验性。动物在人的概念系统中具备了高度的图式性,这种图式性源自人自古在自然世界生存所带来的体验,这是决定动物意象能够进入书法域的体验基础。从前面的统计分析可以看到,动物出现的种类及数量多寡均与人的体验性有关。人能直观感受,或在生活中人较常见的动物出现多,反之则少,无论是家禽中的鸡,还是家畜的马,抑或是飞禽中的鸟,猛兽类中的虎,水生动物中的鱼,在书论语言中占比都很高,这是因为这些动物是人们最直接接触、最了解的世界客体,不管它们是被人驯服了的还是野生的。在中国的自然环境下,马是最为人熟知的动物之一,因此,我们可以看到马在书论语言中用得使用频率非常靠前。相反,中国的地理因素决定,绝大部分人对海没有太多的体验,对海的认识也很粗浅,人很难见到丰富的海生动物,因此,相关的动物也出现得很少。家养的动物,如鸡、马等进入书法概念系统,也是由于它们是人最早驯化的动物,人类对其具有丰富的经验和经历。书法,作为相当抽象的艺术领域,必须借助具备一定图式化的概念来表征,动物概念的体验性刚好契合了这种需求。

第二,古代书论中动物意象具有百科知识性。人在主观认知活动中对书法及动物的百科知识决定一些动物可以进入书法域,并且成为原型动物,而一些动物却不能进入。认知语言语学认为意义是基于百科知识的[24],中国书法与动物具备的属性特征、文化内涵构成了二者的百科知识。

其一,“象形”为始的汉字造型方式使书法作品的主要载体汉字具备与动物相似的外形特征。汉字为仓颉所造,始于象形,状以物象。汉字“六书”中,象形、指事、会意、形声为造字法,为首的象形法,即图画文字,用文字的线条或笔画,把要表达物体的外形特征具体勾画出来。例如,“龟”字像一只龟的侧面形状,“马”字是一匹有马鬣、有四腿的马,“鱼”是有鱼头、鱼身、鱼尾的游鱼等。张怀瓘《书断》记载:“案古文者,黄帝史仓颉所造也。颉首四目,通于神明,仰观奎星圆曲之势,俯察龟文鸟迹之象,博彩众美,合而为字,是曰古文。”“夫文字者,总而为言,包意以名事也。分而为义,则文者祖父,字者子孙。得之自然,备其文理,象形之属,则谓之文;因而滋蔓,母子相生,形声、会意之属,则谓之字。”[21]157道法自然,字亦取于自然,象形、指事、会意、形声四法皆不同程度地取形于自然中的物象。因此,汉字艺术的媒介——书论,在进行书法艺术概念构建时,必然离不开物的概念,而动物是客观世界中最重要的物象之一。

其二,动物具备的属性特征、文化内涵构成了人对动物的百科知识结构。书论中被选用的动物都因其具备了与书法相关的百科知识。换言之,书法这种艺术形式本身的特点与动物属性及其概念化方式具有契合点。只有符合书法艺术特征的动物才被选择。比如牛的块头大,传统中国文化中,牛是人忠厚老实的伴侣,生活中是俯首耕地的好帮手,却与艺术沾不上边;豹、苍蝇常有遭人厌弃的文化属性;蝙蝠有邪恶的特征;鸵鸟、壁虎、刺猬等动物没有与书法相似的属性特征;猫头鹰是夜猫子,总是畏畏缩缩的形象,相比之下,展翅飞翔在天空中的老鹰更能彰显书法的雄壮气魄,孔雀则有花哨骄傲的属性特征;娃娃鱼从古至今都是稀有动物,所以这些动物在前面的统计中基本不出现,因为它们的属性特征及内涵与书法不契合。书论中频繁出现的动物,除了具备丰富的体验基础之外,或具备相关的属性特征,或具备相关的文化特征。

实际上,动物的属性特征、文化内涵源自动物与人的认知互动关系。在不同的互动过程中,不同的动物客体被赋予了不同的意义。不同动物具备的不同属性特征与文化内涵正是在动物与人的互动认知中形成。这种认知互动性在具有文化图腾意义的动物意象上体现最为明显。西方文化中,龙是邪恶的象征。中国文化中,龙体现了中华民族追求天、地、人的沟通和统一;凤则形象优美,是原始社会人们想象中的瑞鸟,龙凤文化成为中华民族的精神支柱。而龙的属性特征“蜷曲”与“飞动”,凤的属性特征“线条流动”与“造型丰富”刚好契合书法的体貌风神。这些关于龙、凤的百科知识导致了古代书论语中出现一系列以龙、凤为原型的动物。这也说明,人的主观认知过程与文化密不可分。

值得注意的是,书论中动物意象是体验性与百科知识性综合作用的结果,有时会给予积极的百科知识与文化内涵更多关注。比如,统计中我们发现,日常用语中,鹄、鸿很少见,雁最多,而书论中,雁最少,鹄最多,鸿居中。这充分证明论书者更注重鹄和鸿的积极内涵,而舍弃雁的体验基础。

第三,古代书论中动物意象具有隐喻性。认知性不仅体现在动物属性与内涵的确立上,也体现在动物意象进入书论域的路径上。书法新兴自魏晋南北朝,到唐代达到顶峰,这期间,人的认知能力虽然逐步发展,但还相当有限,思维的隐喻性是关联动物与书法艺术的桥梁。

莱考夫和约翰逊提出概念隐喻理论,将隐喻研究正式纳入认知科学的领域,揭示了概念与思维的隐喻特性。作为认知语言学里程碑式的著作,他们的专著《我们赖以生存的隐喻》(Metaphors We Live By)主要观点是,隐喻不仅仅是语言的修辞手段,本质上更是一种认知方式。概念隐喻具备几个突出的特点,首先,隐喻具有经验基础。莱考夫认为人对周围世界的认识是从自己身体的体验开始的,即概念隐喻源自人的身体及其功能,具有体验基础。其次,隐喻作为一种有力的认知机制,深刻地植入或内化在我们的思维中,而在语言表征中,人们因此可以毫不费力甚至毫无意识地使用隐喻。再次,隐喻映射往往从源域(the source domain)向目标域(the target domain),即从具体域向抽象域映射的方向性,反之不行[25]。书论中的动物意象,就是作为不同的源域,用以隐喻书法艺术的相关层面。这些隐喻中,不同源域可能用以隐喻同一个目标域,相同源域也可能用以隐喻不同目标域。

因此,作为人对世界概念化时的一种认知方式,隐喻涉及从源域到目标域两个经验域的映射过程,具有体验基础,为抽象范畴的认知内容与结构提供非常重要的工具[26]。动物是人可知可感的客体对象,书法则是后天为人所创造的艺术形式,显然更加抽象。在人们缺少必要认知手段的最初阶段,思维的隐喻机制让动物自然地进入人的概念系统,用来表达笔法、笔势、结构或风格等书法审美追求。

总之,人对动物的体验以及人对动物与书法百科知识的了解是动物意象进入书法域的基础,而思维的隐喻机制则为动物与书法的关联创设了认知条件。

四、古代书论中动物意象意义建构的体认路径——以“家鸡野鹜”为例

书论中的动物意象通常有三个功能,即三个层次的意义:其一,动物整体形象用以描述书法作品整体风格,“家鸡野鹜”“春蚓秋蛇”均属于此类。其二,动物某部位的特征用以描写书法作品的外形特征,如:“猪肝”“牛角”“鹄头”“虎爪”等。其三,动物的行为动作用以描写书法创作笔法、笔势或章法,此类占比较大,如“笔走龙蛇”等用以形容书法笔势雄健活泼,变化多端。更多的例子如“疏处可以走马,密处不使透风”[21]732,“王羲之书《兰亭》,取妍处时带侧笔。余每见秋鹰博兔,先于空中盘旋,然后侧翅一掠,翩然下攫。悟作书一味执笔直下,断不能因势取妍也。所以论右军书者,每称其鸾翔凤翥”[21]733。动物词以上三个层次的意义实现基本遵循“感知体验基础—百科知识结构—隐喻认知机制”的路径。下面以“家鸡野鹜”为例说明动物意象在表达书法作品整体风格时的意义建构过程。

南朝齐书法家王僧虔《论书》有“庾征西翼书,少时与右军齐名。右军后进、庾状不忿。在荆州与都下书云”,“小儿辈乃贱家鸡,爱野鹜,皆学逸少书。须吾还,当比之”[27]。东晋武将庾翼与王羲之一样都能写一手好书法,他看到自己的儿子与侄子不学他的书法而改学王羲之的书法,心中十分不满,说儿子与侄儿不爱家鸡爱野鹜,要与王羲之比高低。笼统来看,庾翼以“家鸡”喻自己的书法,以“野鹜”喻王羲之的书法,比喻不同的书法风格,同时表达弟子们贬低家有而崇尚外来的心理,表达书者的不满。

此处家鸡与野鹜的喻指并非是说自己的书法呆板、小气,而王羲之的潇洒,而仅为对比自家与他人之意,不然何真“须吾还,当比之”,也就不用比拼了。但“家鸡”“野鹜”到底具有什么样的经验基础? 有哪些基本属性特征?在意义建构中涉及哪些百科知识?又是如何构建起与书法风格相关意义的呢?

人们采用鸡这种动物而不是别的动物来形容书法具有人的体验基础。鸡进入中国人的日常生活相当早。鸡被视为菜肴的最早文字记载见于《礼记》,而《齐民要术》中记有“五味脯”“鸡羹”“蒸鸡”等鸡馔。正因为如此,人对鸡这种动物具有丰富的体验和经历,用来描述书法,唾手可得。在这个体验基础之上,“家鸡”“野鹜”的意义需要逐步激活,先是鸡与鹜的基本属性特征,然后是人的体验互动,加上社会文化因素。首先,鸡养在家里,鹜(“野鸭”)长在外面,一里一外形成所处位置的鲜明对照;其次,虽然二者形体相当,家鸡不会飞而野鹜会飞,从这个属性特征来看,会飞的野鹜自然本领要高于不会飞的家鸡。另外,考古研究发现在商代晚期,人们还把鹜视为珍禽异兽来观赏,而关于鸡的成语中,大部分涉及消极的感情色彩,如“呆如木鸡”“鸡犬不宁”“鸡零狗碎”“小肚鸡肠”等,与“云趋鹜赴”形成对照。“家鸡”“野鹜”的这些属性特征与文化内涵构成人们对二者的百科知识,存储于人脑中进行加工,运用基于相似性的隐喻认知机制,“家鸡”“野鹜”被用来映射书法的不同风格。由此,这两种动物用以指称书法,是建立在人对这两种动物的体验基础之上,同时结合两种动物上述的知识结构,在人的脑海中进行主观加工形成概念,识解过程中凸显了鸡的小气和鹜的高远。用“家鸡”“野鹜”来映射书法既立足事物本身,又涉及主观体验。但如前所说,动物承载的文化内涵会不断变化,鹜在古代书论中的积极意义似乎并未继续,鹜在现代书论中也不多见,也许是因为鹜在生活中少见的缘故。

书论中最经典的龙凤意象意义建构与上述动物意象略显不同。由于龙凤是神化的存在,与中国历来文化传统对龙凤的崇拜密切相关。二者完全是“权威”“灵动”“不确定”“不可捉摸”等概念的化身,因而在意义建构路径上更侧重于隐喻这一认知机制,其体验基础及百科知识已经内化,通过隐喻传递出来,因此,可以说不懂龙凤文化的外国人很难理解这种复杂含义。根据概念隐喻的映射机制与原理,我们还需要根据不同的目标域,在具体语境中对龙或凤的特征进行选择,比如,有时龙作为源域,表达的目标域是书法中的“势”,那么我们应该选择的是龙的“动态力量”这一特征,如果表达的目标域是书法中的“线条变化”,那么我们应该选择的是龙“变化无穷”这一特征。换句话说,只有回归中国传统文化对各种动物意象内涵的制约,才能透彻理解书论中的动物意象所传递的书法审美追求。这种审美并非完全抽象,而是建立在体验的基础之上,融入了动物意象的百科知识,通过隐喻机制来理解。

总之,在认知书法这个抽象艺术形式时,动物的外貌、颜色、习性、文化内涵等特征都会进入人的心理空间,经过人的主观化与认知机制,最终在书法域中获得意义建构,意义建构过程中,因历史、文化、社会、审美等不同语境而具有一定的选择性与差异性。但基本的原则是,感知体验基础与百科知识结构是古代书论中动物意象的意义建构基础,隐喻认知机制是完成意义建构的手段。

结 语

“象”喻研究历久弥新,成果不断。然而已有研究中多就“象”的分类,结合历史社会文化来阐释“象”存在的缘由。书论中的动物之“象”是帮助人们认识书法的一个窗口,其研究有助于书法审美。本文运用认知语言学的最新成果——意义体认观,为书论中的动物意象研究提供一个可能的路径,一定程度上拓展了动物意象的研究视角,有助于多角度认识书法艺术。古代书论中的动物意象统计与分析表明,动物意象的出现种类及频率高低与人的感知体验及主观认知有关,作为理解书法艺术的窗口,其意义构建也需要结合感知体验与主观认知,这有力地证明了意义体认观的解释力。

自人类生存于这个世界开始,动物就为人所了解,因此动物在人的概念系统中具有丰富的体验基础,其意义建构涉及多方面因素。第一,在书论语言表征中,频繁出现的动物虽然数量很多,但类别并不丰富,这是因为进入书法概念系统的动物,除了在人的生活中留下深刻印记,给人以丰富的经验或体验之外,还须具备与书法艺术相契合的属性特征与内涵。第二,人总是用相对熟悉的概念映射相对陌生的概念,从而认识世界,这是思维的隐喻机制在起作用。第三,动物意象的百科知识是构建其美学意义的重要依据,这种百科知识是逐步积淀起来的,需要追溯历史文化传统。