以国家公园为主体的日本自然公园建设均衡性研究

2021-12-16金荣苏岩

金 荣 苏 岩

中国共产党第十九次全国代表大会以来,自然保护地体系建设作为生态文明体制改革的重要内容,受到党和国家的高度重视。2019年1月,习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议,审议通过《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确要把具有国家代表性的重要自然生态系统纳入国家公园体系,形成以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地管理体系[1];加强顶层设计,理顺管理体制,创新运行机制,强化监督管理,完善政策支撑,建立分类科学、布局合理、保护有力、管理有效的以国家公园为主体的自然保护地体系。在这一背景下,发挥后发优势,学习借鉴国外国家公园体系中公园分级、分类、分布等成熟经验,对中国国家公园及自然保护地的建设与发展具有积极的现实意义。

日本是亚洲地区最早建立国家公园的国家,其于1931年颁布了《国家公园法》,1934年建立了第一批国家公园。1957年,日本颁布的《自然公园法》确立了由国立公园(以下译成“国家公园”)、国定公园和都道府县立自然公园3个级别组成的自然公园体系,经过逾60年的发展,形成了较为成熟的公园设立、规划和管理经验,保证了自然公园体系的持续良性发展。近年来,我国学者对日本国家公园的研究包括了国家公园管理运营体制建设[2]、入选标准[3]和法律法规发展历程[4]等各个方面,但从现实出发论证自然公园体系布局建设特征的研究著述较少。故本文梳理了日本自然公园体系发展历程、建设标准、国土利用规划和国际自然保护地之间的空间关系,分析日本自然公园体系中各级别自然公园的数量、面积和功能区划等在都道府县行政尺度的空间布局特征,以启发我国以国家公园为主体的自然保护地体系建设思路。

1 日本自然公园体系发展历程

1.1 国定公园指定史

日本国家公园设立的一般程序为:环境省首先编制候选国家公园调查计划书及方式说明草案,之后组织进行候选地国家公园资源实地调查、研讨国家公园计划草案,与有关单位和部门协商达成一致意见后,送交国家公园审议会审议,审议通过后,呈送环境省大臣核定设立。早在1921年,日本政府即选拟16个候选国家公园,并对其进行了资源调查。《国家公园法》颁布后,日本于1934─1936年在16个候选国家公园中陆续建立了12个国家公园,登别温泉、大沼公园和磐梯山等4个候选国家公园落选。1941年,日本政府提出再新增设立10个国家公园和4个区域扩展计划,并于1942年选定秩父、大岛天城、志摩、琵琶湖、金刚高野和耶马溪6个自然保护地为候选国家公园。“二战”后期,日本国家公园建设一度停滞,国家公园被改为“体育健身地”,美其名曰作为国民锻炼身心的场所。

“二战”结束后,日本政府重新启动国家公园建设,于1946年建立伊势志摩国家公园,1949年设立支笏洞爷国家公园和上信越高原国家公园;琵琶湖、耶马溪等已指定的候选国家公园由于自然资源破坏严重等原因,未能入选[5]。1949年5月,日本修正《国家公园法》建立了国定公园分级制度,原来落选国家公园的一批自然保护地,包括琵琶湖、耶马日田英彦山(包含耶马溪风景地)及佐渡弥彦米等在1950年被设立为第一批国定公园,得到了有效保护。日本《国家公园法》的修订颁布丰富了公园的类型,使不同层次和代表性的自然保护地得到了完整有效的保护,也使环境资源的保护范围更加全面准确。迄今为止,日本已建立56个国定公园,占国土面积的3.73%。

1.2 自然公园体系建设标准

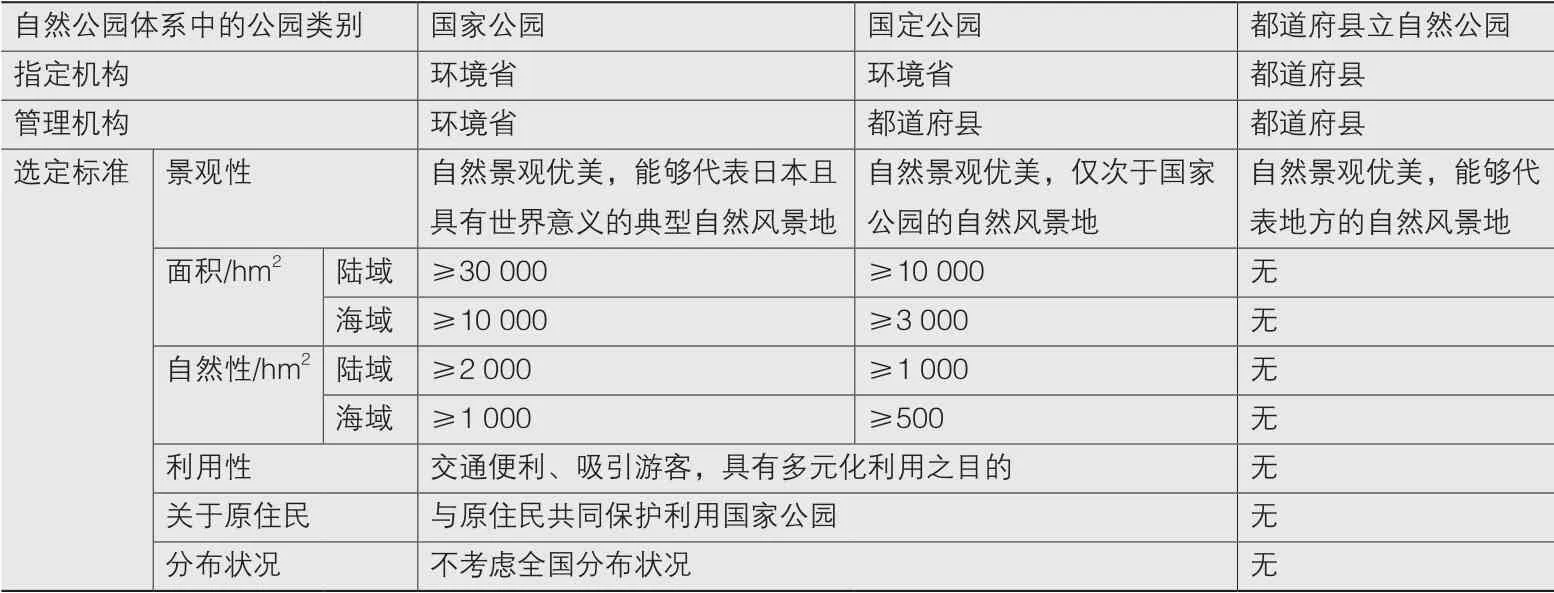

日本在1957年制定的《自然公园法》中明确了自然公园体系由国家公园、国定公园、都道府县立自然公园3个级别的自然公园构成,并分别规定了入选标准(表1)。从自然公园体系中3个级别自然公园的设立标准中可以看出,国家公园在景观资源的典型性、代表性、珍稀性及面积上级别最高,入选标准最为严格;其次为国定公园,等级高于都道府县立自然公园;景观资源标准最低的是都道府县立自然公园,只要求代表地方,对面积和自然性等没有具体要求,设立机构和管理机构均为都道府县地方政府。

表1 自然公园体系基本概要

2 国土利用规划、国际自然保护地与自然公园

2.1 国土利用规划与自然公园

日本位于亚欧板块和太平洋板块的消亡边界,面积为38万km2,其中火山地和丘陵占国土面积的71%,森林占66%,农业用地约占13%,森林与农业用地合计约占国土面积的80%[6]。1974年日本依据《国土利用规划法》编制的《国土利用规划》将国土划分为城市规划用地、农业用地、森林用地、自然公园用地和自然环境保护用地5种用地类型。依据《国土利用规划法》及有关规定,自然公园用地除原生自然环境保护用地不可交叉重叠外,其余城市规划用地、农业及林业用地均可交叉重叠。《国土利用规划法实施条例》规定了日本国土空间利用分为国家、都道府县、市町村3个层级,并明确了3个层级土地利用基本规划的相应权限和内容。总的原则是:3个层级的国土利用规划均侧重方向性的引导,强调5类用地区域之间的协调,促进5类用地均衡发展。

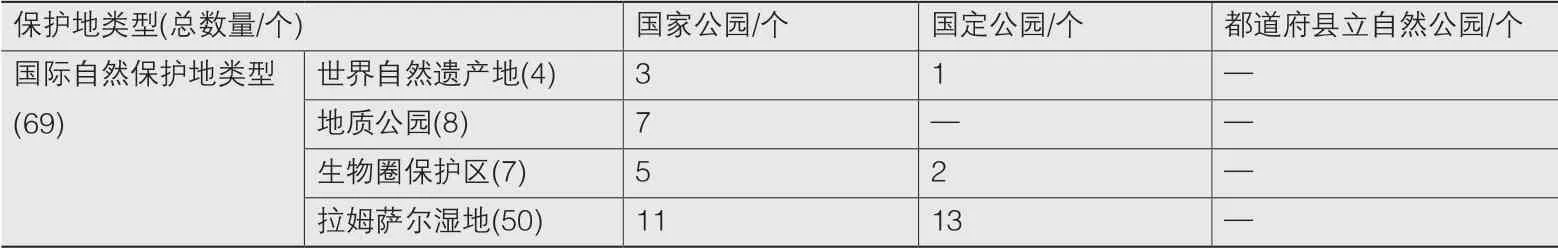

2.2 国际自然保护地与自然公园

由联合国教科文组织发起的“人与生物圈计划”“世界地质公园计划”“世界遗产公约”和“拉姆萨尔湿地公约”是日本参与国际自然保护地体系建设的重要组成(表2)。纵观国际上保护体系较为成熟的国家,其国际自然保护地与本国国家公园均有一定重合关系[7],日本也不例外。从表2可以看出,日本4处世界自然保护地均与自然公园体系中的国家公园及国定公园在空间上存在交叉重叠。其中,世界自然遗产地与国家公园的重叠率为75%,与国定公园的重叠率为25%,合计重叠率为100%;国际生物圈保护区与国家公园的重叠率为71.4%,与国定公园的重叠率为28.6%,合计重叠率为100%;国际地质公园与国家公园的重叠率为87.5%;拉姆萨尔湿地与国家公园的重叠率为22%,与国定公园的重叠率为26%,合计重叠率为48%。总体看来,日本国家公园与国际自然保护地的重叠率高达76.5%,国定公园与国际自然保护地的重叠率为28.6%,都道府县立自然公园与国际自然保护地无交叉重叠关系。造成这种情况的原因主要有:1)日本大多数国家公园、国定公园的设立早于国际自然保护地,加入国际自然保护地体系后,国际自然保护地只能在原有的国家公园和国定公园的区域上叠加区划;2)日本国家公园的设立标准规定国家公园需要能够代表日本且具有世界意义的典型自然风景地,而国定公园是在原本落选的国家公园中设立的,代表性(世界意义)较国家公园弱,因此与国际自然保护地的重叠率较国家公园低;3)都道府县立自然公园的设立只要求代表地方,不包含国际级别的自然资源,因此与国际自然保护地无重叠。

表2 自然公园体系中公园与国际自然保护地的重叠情况

3 自然公园体系建设的基本特征

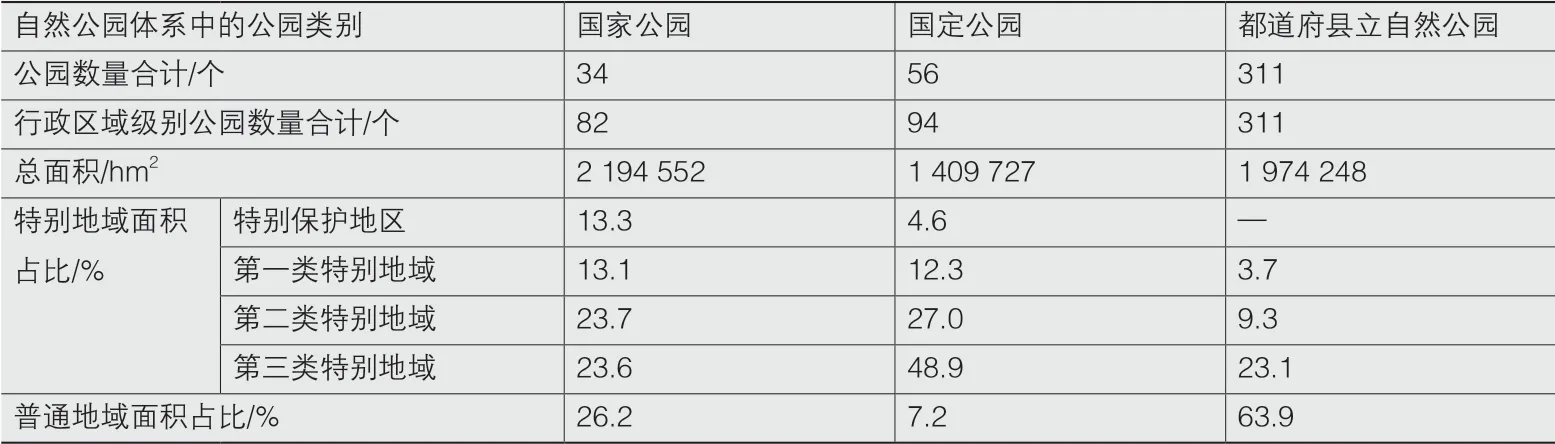

3.1 自然公园体系中公园的数量与面积特征

日本自然公园体系中3个级别的自然公园中,数量最多的是都道府县立自然公园,共311个,其次是国定公园,共56个,最少的是国家公园,共34个(表3),其数量比为8.9:1.6:1。统计都道府县尺度的自然公园数量可知:国家公园共82个,占自然公园总数的16.8%;国定公园共96个,占比19.3%;都道府县立自然公园共311个,占比63.9%。

从建设总面积上看,国家公园合计总面积最大,其次为都道府县立自然公园,最小的是国定公园,三者总面积之比为1.6:1.4:1(表3)。从平均面积上看,国家公园、国定公园、都道府县立自然公园三者之比为1:4:10.2。国家公园无论是总面积还是平均面积在自然公园体系中都是最大的。从数量上看,国家公园数量最少,都道府县立自然公园数量最多,其原因是,国家公园设立标准较国定公园、都道府县立自然公园更为严格,审批程序更加复杂,同时又因其设立条件中有最低面积要求,其最低面积为国定公园建设标准最低面积的3倍,因此数量相对较少。

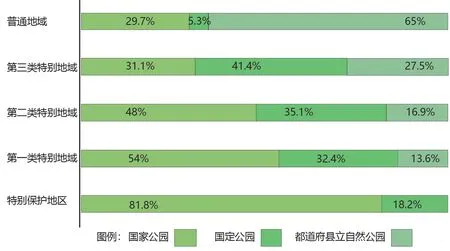

3.2 自然公园体系中公园的功能区划特征

日本的自然公园按其景观资源的生态价值、原始性和珍稀性等特征,在功能区划上分为特别地域和普通地域2类。其中,特别地域再细划为特别保护地区(核心保护区)、第一类特别地域、第二类特别地域和第三类特别地域4类,区域管理严格程度依次递减,开发利用强度依次递增:特别保护地区是自然公园的核心保护区,严格保护自然生态资源的原始性;第一类特别地域的景观资源仅次于特别保护地区,需要保护现有景观资源;第二类特别地域的景观资源次于第一类,能够适当进行农林渔业活动;第三类特别地域的景观资源次于第二类,允许开展一般农林渔业活动。

从图1可以看出,在日本自然公园体系的5个功能区域中,国家公园的面积分布按照特别保护地区、第一类、第二类、第三类特别地域和普通地域的顺序依次减少,其中在特别保护地区、第一类、第二类特别地域中的面积分布较高,分别占这三类地域总面积的81.8%、54.0%、48.0%。都道府县立自然公园依上述顺序在5个功能区域中的面积分布依次递增,其中在普通地域中分布比例最大,占该类区域总面积的65%。反向来看,自然公园体系中的普通地域占都道府县自然公园总面积的63.9%(表3)。这种分布规律是由日本自然公园体系中3个级别自然公园的功能需求决定的。其中,国家公园保护级别最高、总面积最大,主要功能是生态保护,落实在功能区划上占特别保护地区、第一类、第二类特别地域的比例相对较大;都道府县立自然公园的主要功能是土地和景观资源利用,这种功能的发挥与普通地域中已经开发的商业和居民聚居区等正常生产经营活动并不冲突,因此相互占比均较高。

图1 自然公园体系中公园功能区划概况

表3 自然公园体系中公园建设的基本概况

“二战”之后,日本拉动市民户外休闲观光旅游消费以促进经济发展,在许多大城市周边设立了国定公园。随着日本战后经济的复苏,旅游业迅速发展壮大,各地陆续出现因旅游开发而导致的环境问题。20世纪60年代末,日本政府重新开始重视环境保护,国定公园的定位逐渐变为资源保护。如1967年设立的明治森高尾国定公园就是为了保护东京郊外的温带和暖温带天然林,这些天然林总面积700hm2,在公园功能区划上全部划为特别地域。依据日本《自然公园法》国定公园设立的面积标准,明治森高尾国定公园面积只达到了最低标准面积的7%,可见其保护的紧迫性。

4 自然公园建设的数量与面积均衡性特点

4.1 自然公园数量分布特征

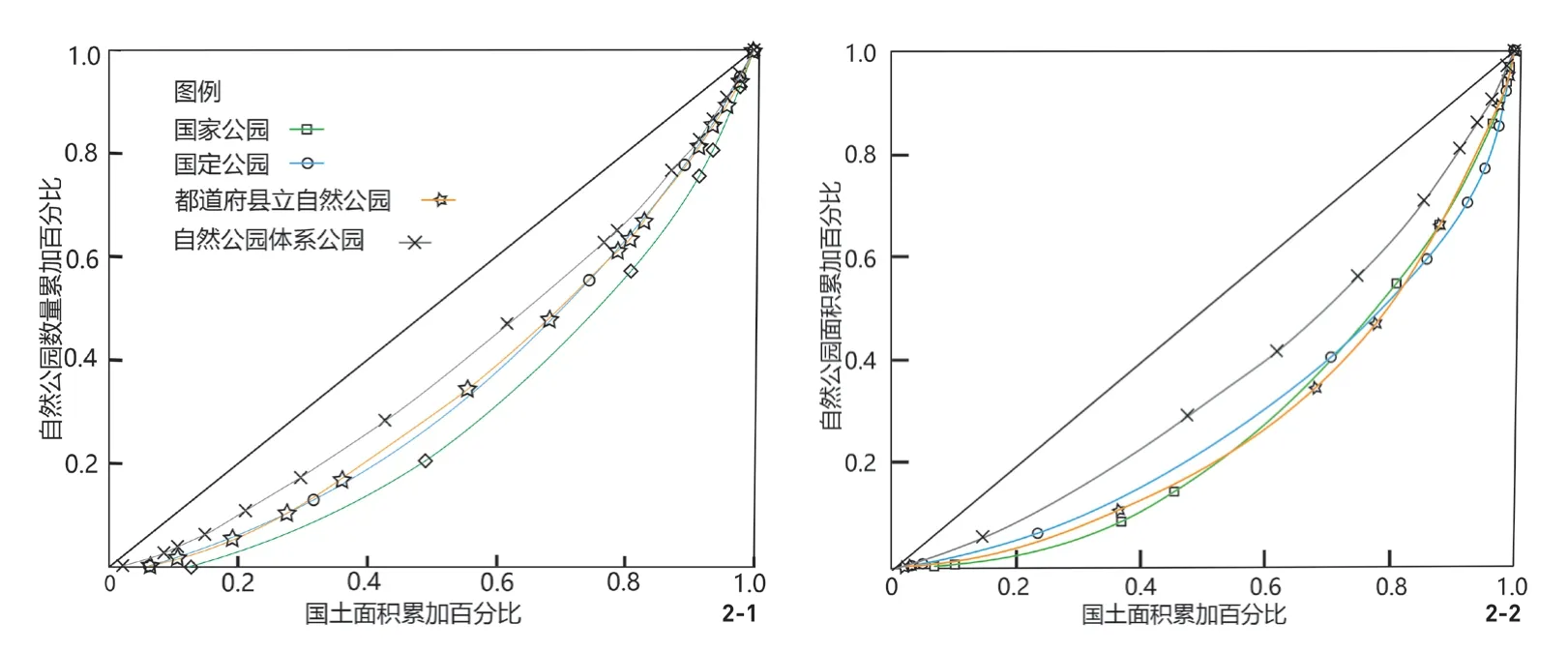

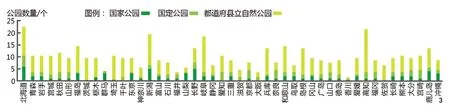

在都道府县尺度上,将自然公园体系中不同级别的公园数量分布状况进行均衡性计算,用曲线拟合法求出基尼系数(图2-1)。结果显示:国家公园的基尼系数为0.36,国定公园为0.29,都道府县立自然公园为0.23。基尼系数小于0.2表示分配绝对平均,0.2~0.3表示相对平均,0.3~0.4表示较为合理,0.4~0.5表示差距偏大[8],基尼系数越大,分配越不均衡。由上述计算结果可知,在都道府县尺度上,自然公园数量的分布差异从大到小依次为:国家公园>国定公园>都道府县立自然公园。均衡性方面,国家公园数量分布较为合理,国定公园、都道府县立自然公园及自然公园体系中总公园数量分布相对平均(图2-1)。按照日本自然公园体系建设标准,部分都道府县不符合建立国家公园的条件,例如千叶县,地理位置接近东京都,经济发达、人口密集、开发强度大,原生自然资源存量稀少,区域内无国家公园分布。但千叶县根据自身资源特点,建立了2个国定公园和10个都道府县立自然公园,实现了自然公园的分布,满足了区域生态环境保护和居民游憩的需要。日本境内像这样没有国家公园分布,但设立国定公园和都道府县立自然公园的行政区域有6个(图3)。国定公园和都道府县立自然公园从数量上弥补了国家公园分布的不平衡,使各类自然公园在总量上达到了相对均衡,基尼系数为0.23。

图2 不同级别自然公园的数量、面积洛伦兹曲线

从图3可以看出,日本有37个行政区域的(占行政区总数的78.7%)自然公园体系由国家公园、国定公园和都道府县立自然公园3个级别组成。其余10个行政区域(占比21.3%)的自然公园体系由2个级别的自然公园组成,其中6个为国定公园与都道府县立自然公园的组合;3个为国家公园与都道府县立自然公园的组合;1个为国家公园与国定公园的组合。在都道府县尺度上,自然公园体系中3个级别自然公园分布的平均数量为:1.7个国家公园+2个国定公园+6.6个都道府县立自然公园。

图3 都道府县尺度自然公园体系建设情况

4.2 自然公园面积分布特征

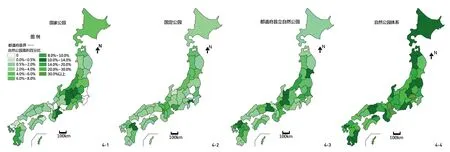

运用相同的方法,计算自然公园体系中3个级别自然公园的面积在都道府县尺度上的洛伦兹曲线(图2-2)和基尼系数。结果显示:国家公园的基尼系数为0.43,国定公园为0.41,都道府县立自然公园为0.43,说明在都道府县尺度上,国家公园、国定公园和都道府县立自然公园的面积分布差距较大,空间分布不均衡(图4-1~4-3)。具有表现在:东京都、冲绳及山梨3个行政区域总面积仅占国土面积的2.4%,但其分布的国家公园面积占到了国家公园总面积的10.6%;滋贺县、京都、大分3个行政区域的总面积占国土面积的5.0%,其分布的国定公园面积占国定公园总面积的21.0%;埼玉、三重、宫城和兵库4个行政区域的总面积占国土面积的6.7%,其分布的都道府县立自然公园面积占都道府县立自然公园总面积的21.6%。而从日本全国范围来看,自然公园体系中公园总面积均衡性基尼系数为0.27,说明在都道府县行政区域面积上,自然公园体系总面积分布相对均衡(图4-4),这从另一方面说明日本自然公园体系中3个级别的自然公园在各行政区域具有良好的互补性,国家公园、国定公园、都道府县立自然公园无论从数量还是面积上都保证了各行政区域的均衡分布,使全民

图4 都道府县尺度自然公园面积分布情况

都能够公平享受自然公园的服务功能。

4.3 “国家公园+国定公园”的数量、面积分布特征

在日本自然公园体系中,国家公园和国定公园都被视为广义上的“国家公园”,建设目的均为保护自然资源。为进一步揭示都道府县尺度上国家公园和国定公园之间的关联性,在该尺度上计算“国家公园+国定公园”的数量及面积分布均衡性,得出“国家公园+国定公园”的数量均衡性基尼系数为0.34、面积均衡性基尼系数为0.33。这一结果表明,“国家公园+国定公园”的数量和面积在都道府县行政区域内分布较为合理。采用SPSS软件,将都道府县国土面积作为控制因子,对都道府县尺度上的国家公园和国定公园数量进行偏相关性分析,得到国家公园和国定公园数量的偏相关P值大于0.05,表示相关性不显著。运用相同方法计算都道府县尺度上国家公园和国定公园的面积相关性,得到国家公园和国定公园面积的偏相关P值为0.022,相关系数为-0.33。这一结果表明,国家公园和国定公园面积在都道府县尺度上相互补缺、相互协调,呈显著负相关,即国家公园面积分布较大的都道府县,其国定公园面积相对较小,反之亦然。如东京都国家公园面积占东京都区域面积的31.6%,而国定公园面积仅占0.35%;滋贺县县内国定公园面积占其县域面积的28.1%,但无国家公园分布。

5 结论与讨论

5.1 结论

1)在日本自然公园体系建设中,国家公园主体地位主要体现在以下几点。(1)自然资源的国际级代表性与典型性。在日本目前34个国家公园中,约80%与日本国际自然保护地在空间上存在交叉重叠。(2)面积大。1个国家公园面积=4个国定公园面积=10.2个都道府县立自然公园面积。(3)管理级别高、保护区面积大。国家公园特别保护地区、第一类、第二类特别地域面积在自然公园相应功能区域总面积的占比分别为81.8%、54.0%、48.0%。

2)自然公园体系中公园数量和面积的基尼系数计算结果表明,日本自然公园体系中公园总数量和总面积在都道府县尺度上分布较为均衡合理,体现在如下方面。(1)国定公园及都道府县立自然公园数量占自然公园总数量的83.2%,从数量上补充了国家公园的不均衡分布。日本近80%的都道府县尺度自然公园体系由3个不同级别的自然公园组成,20%由2个不同级别的自然公园组成。(2)都道府县行政区域尺度上,国家公园与国定公园的面积相互补充、相互协调,使“国家公园+国定公园”的面积分布达到较为合理的状态。国家公园和国定公园的面积在都道府县行政区域尺度上的基尼系数均为0.4~0.5,表明其分布不均、差异较大。但国家公园与国定公园面积的显著负相关性互补关系优化了资源配置,使“国家公园+国定公园”的面积均衡性基尼系数为0.33,说明分布较为合理。(3)都道府县行政区域尺度上,自然公园体系中3个级别的自然公园总面积在国土空间层面分布相对均衡,基尼系数为0.27。这是因为,在日本国土空间规划中对自然公园用地进行了单独划分,与其他类型用地重叠,但自身互不重叠,保证了自然公园用地的独立性,这种划分方式既有利于定期对土地利用状况进行统计,也为自然公园的均衡发展创造了条件。

5.2 讨论

2019年,我国已建立各级各类自然保护地(含试点和建成)1.18万处,占国土陆地面积的18%,领海面积的4.6%。其中,国家公园体制试点10处、国家级自然保护区474处、国家级风景名胜区244处[9]。但各地区的自然保护地面积和数量存在较大差异,属于地区间不均衡集中分布[8]。我国的国家公园建设是在既有的自然保护地的基础上整合进行,因此继承了这种不均衡性。《意见》指出了国家公园为主体的自然保护地体系的建设方向,但还未明确既有自然保护地体系改造的路线图[10],自然保护地体系建设出现法规滞后状态。目前,我国已启动自然保护地整合工作,但既有的各种复杂、数量庞大的自然保护地很难在短时间内被整合到同一个系统中,因此应循序渐进逐步推进,自然保护地体系建设的整合过程还需要若干年的时间。

在已有研究成果的基础上,本文提出如下建议。首先,优先对可能入选国家公园的潜在国家公园,即“人与生物圈计划”“世界地质公园计划”“世界遗产公约”和“拉姆萨尔湿地公约”等国际自然保护地进行系统调查,结合我国国家公园建设的目标定位,将符合条件的保护地进行整合,优先建立一批国家公园。其次,在国家公园建设的基础上,结合我国国情,在东部、中部、西部、东北部各选一个省区[11],重点开展省域自然保护地的整合工作。日本的3个都市圈经济发达,人口集中度和开发程度与我国东南部发达地区类似,同时《意见》对我国自然保护地划分为国家公园、自然保护区和自然公园的分类方式与日本自然公园体系的三级划分制度相似,因此可以借鉴日本自然公园的分布思路,在我国西部、东北部自然环境原真性好的地区适当设立大尺度的国家公园;在人口稠密、经济发达、开发程度高的东部、中部地区,重点设立以物种保护、区域保护为主的自然保护区和自然公园,从而实现国土空间内保护区域数量、面积的相对均衡分布,推动形成以国家公园为主体的自然保护地体系,为全民提供平等享受自然遗产的机会。

注:文中数据均引自日本环境省官网(http://www.env.go.jp),数据读取时间为2020年2─8月;文中图片均由作者绘制。