基于园记时空信息解析的唐代园林景观印象研究

2021-12-16吴斌生刘纯青

章 政 钟 乐 吴斌生 刘纯青

今人能见到的古典园林,大多是在封闭独立的空间内叠山理水、修亭筑楼、种植花草等。但唐代园林并不一定相同,如乐游原就是在开阔、狭长的土原上形成的公共园林。唐代造园兴盛,园林类型丰富,被誉为“中国古典园林发展的全盛期”[1]。当前关于唐代园林的研究已较系统深入,主要包括园林发展脉络、园林特征、经典个案及文学与园林关系等方面。童寯、陈植、刘敦桢、汪菊渊、周维权、张家骥等几位前辈关注园林历史发展、蜕变过程与转折因素,对于园林史研究影响深远,为后人学习、研究奠定了重要基础。后学者多以地域性园林、园林个案、文人关系等方面对唐代园林进行论述,如研究岭南州府园林公共性特征[2]、冷泉亭景观变迁[3]、白居易园林的山石造景手法[4]等。也有学者关注唐代园林与文学的关系,考证唐代园林别业的名称、园主,论述园林文学在唐代园林历史研究中的重要价值[5]。上述研究在不同层面上丰富了唐代园林研究体系,但也存在一些不足之处。如研究材料多源自于史籍、方志、杂记中的园林文献资料,缺乏系统搜集与整理,文献中的地理信息也常被忽视。唐代园林至今大多无存,如未能穷尽文献材料,则研究成果的精准性、科学性、全面性都将受到影响,更重要的是将会对园林史、园林艺术研究造成巨大损失。

园记是园林文献的重要组成部分,包含了园林要素、空间构成、人文场景等丰富信息,是研究古代园林的珍贵材料。通过对唐代园记的文本研究可以刻画出作者对唐代园林的景观印象。通过解析园记时空信息,可在地理空间上对园林景观进行空间落位,反映唐代园林的时空演变过程。《园综》[6]《中国历代名园记选注》[7]等文集已对大部分园记做了收集整理、注释、编辑工作,但尚未对文本进行信息发掘。当前古代园林文献研究,多是将现有遗存或文献中提及的空间位置映射在地理空间中来研究其地理分布[8-9];或是以文献分析、词频统计、文本语义分析等研究景观构成特点[10-12]。随着GIS技术的普及、大数据文本发掘的广泛运用,人文地理学、历史地理学中利用GIS解读历史材料成为研究热点[13]。或使用诗词文本为数据源,利用GIS技术对古诗词进行地理空间分析,应用近邻指数、核密度、平均中心、标准差椭圆等点分布模式,研究其时空格局及其成因[14-15]。此类方法在风景园林领域的园记文本分析与发掘研究中具有重要的借鉴意义。

本文收集整理唐代园记,对园记文本进行时空信息解析;结合时空维度变化,完成景观印象与地理空间的相互映射。以期探究唐代园林景观的分布特征及时空演变,丰富唐代园林史研究,也为传统园林历史研究探索新思路、新方法。

1 研究对象

1.1 唐代园记

现存的唐代园林资料大致分为文字、书画、遗存遗址3类。其中文字资料最为丰富,包括园林散文、诗词等。园林散文相对于描写景观、抒发情感、形式短小的诗词,较为准确地记录了园林状貌,史料价值多,更适用于细部研究。

中唐以前,园林散文呈现多元文体散漫众流的状况,中唐开始以“记”为主体[16]。本文中所收集的园林散文形式多样,以“记”为主,还有“序”“赋”等,也以记录园林景观为主,也将其纳入园记范畴之中。

1.2 唐代园记中的景观印象与景观印象单元

“印象”一词是指客观事物在人的头脑里留下的迹象。本文是以园记为研究材料,实际上是研究古人对园林景观印象的文字描述,并非直接研究园林实体。景观印象与园林经营结果相呼应,园记描述的景观印象即为优秀的园林空间经营结果[17]。如白居易的《草堂记》,记叙了庐山草堂的选址、周边环境、景观营造及建筑等内容。草堂的景观印象由前、南、北、西、东5个不同空间景观节点组成,即不同空间的景观节点带来不同的景观印象,这些景观印象共同组成了整体的景观印象。因此,在研究园林景观印象时,先将园林景观印象划分成若干空间节点是最有效研究景观感知的方式。本文将节点景观印象称之为景观印象单元。

1.3 园林景观印象研究思路

本文的景观印象研究思路如下:首先从《全唐文》等文集[18-20]中筛选唐代园记,进行分类统计;其次对园记文本进行时空信息解析,同时将园记中的景观印象拆解为若干景观印象单元;最后,综合各景观印象单元,结合时空信息进行地理空间映射,得到唐代园林景观印象分布特征与时空演变过程。

2 数据收集与处理

2.1 唐代园记文本的数据收集

园记筛选过程中,需检验是否以园林描述为主体,单纯记叙风景、建筑,或是某一单体的文章并不纳入本文的收集范围。挑选含有“园”“亭”“斋”“楼”“阁”等字样的园林散文,进行满足如下限定条件的筛选:1)作者必须亲自到访过该园林;2)有明确的空间关系及园林要素描写;3)内容较为翔实,描写相对清晰。

筛选出161篇园记,“记”98篇、“序”56篇、“赋”5篇,其他形式2篇。其中公共园林72篇、私家园林76篇、寺观园林5篇、皇家园林4篇、衙署园林4篇。涉及园林152个,园记作者72人。从园林类型看,以公共园林与私家园林为主,其他园林比重很小。从地方监察区看,江南道园记、园林、文人数量最多,主要类型为公共园林,其次为关内道,主要类型为私家园林。

2.2 唐代园记时空信息解析

园记描述时空信息的方式多样,详略各异,与现代地图、时间缺少对应关系。且唐代为方志发展的初级阶段,多数方志已佚,园记难以直接获取地理信息。因此,本文从多角度解析时空信息以解决园记时空信息不明确的问题。

2.2.1 空间信息解析

空间信息解析方式有四。1)明确定位:所描述的园林今有遗存,或有考古遗址,可直接在地图上明确标注位置。如《华清汤池记》中华清池的考古遗迹已被发掘,可直接在现代地图中定位。2)方位定位:古人多以方位描述地理位置,可根据城市、自然山水或明确地标之间的空间方位,推测园林所在位置。以《草堂记》为例,“山北峰曰香炉峰,北寺曰遗爱寺,介峰寺间……作为草堂”。该文的方位描述中可确定园记创作“匡庐”与今天的庐山地名的对应关系,进而确定今九江庐山;其次,确定“草堂”间于“香炉峰”与“遗爱寺”之间,推断出庐山草堂位置并定位于地图上。3)近似替代定位:园记中只有城市信息,而无方位描写,则根据《中国古今地名对照表》反推现代地名为园林所在地。如《桂州裴中丞作訾家洲亭记》,因其题为桂州訾家洲亭,故訾家洲亭的定位就在桂州,再根据《中国古今地名对照表》得出今地名为桂林。4)时空推断定位:园记未提及城市,也未发现遗存或考古遗址,但有创作时间,则可通过作者生平行迹、相关文献资料,推断大致地理位置。如李白的《春夜宴弟从桃花园序》创作于734年①,根据搜韵诗词地理得李白此时位于安陆。后根据李白733年《安陆白兆山桃花岩寄刘侍御绾》中得出李白于安陆建桃花园,故以此推断定位为安陆。

2.2.2 时间信息解析

时间信息解析方式有三。1)明确时间点:园记是记叙性文字,会明确交代撰写时间。如白居易《冷泉亭记》中的“长庆三年八月十三日记”。2)推断时间点:文中未提及时间信息,可通过明确定位、方位定位与近似替代定位方法,获取较为准确的空间信息,再查询作者生平行迹、官职等,与园记空间信息比照,推断园记撰写时间,再寻找条目出处,验证其准确性。如王勃《秋日宴季处士宅序》中“季处士者,来游镜中”,“镜中”指越州山阴南湖,今属绍兴,结合《越州永兴李明府宅送肖三还齐州序》可得王勃游吴越时间为667年②。3)模糊时间段:文中既无时间信息,也无法通过他文断定创作时间,可通过空间信息、官职信息及作者在该地停留时间、官职终始等,推断园记创作的时间段。如杜佑的《杜城郊居王处士凿山引泉记》,文末“司徒平章事岐国公杜佑记”,杜佑官拜“司徒”“岐国公”时间为806年,杜佑卒于812年,《杜城郊居王处士凿山引泉记》创作模糊时间段为806─812年。

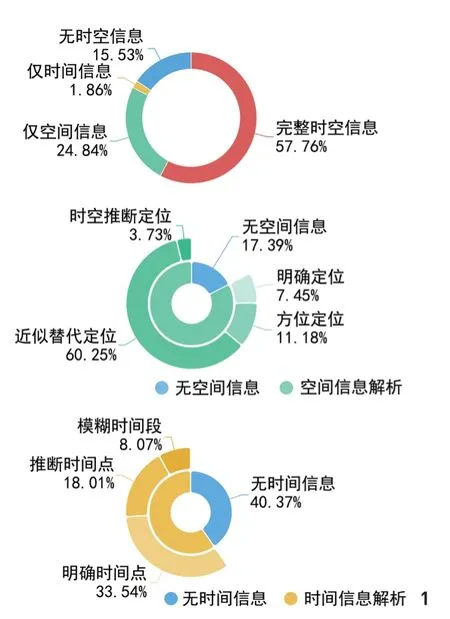

本文采用时空推断(表1),最终获得较明确的地理定位131篇,时间定位96篇(图1)。

图1 唐代园记的时空信息解析结果

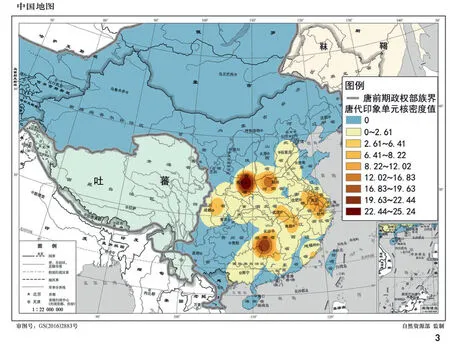

表1 唐代园记时空信息解析

3 唐代园林景观印象分析

景观印象分析分3个步骤进行。

3.1 唐代园林景观印象单元的拆解与分类统计

景观印象单元的拆解,可通过行文逻辑词或空间方位词进行。如《草堂记》中 “堂前”“堂南”“堂北”“堂西”“堂东”;《绛守居园池记》中“东南”“正东”“正北”“西北”“正西”。161篇园记中共得出371个景观印象单元。

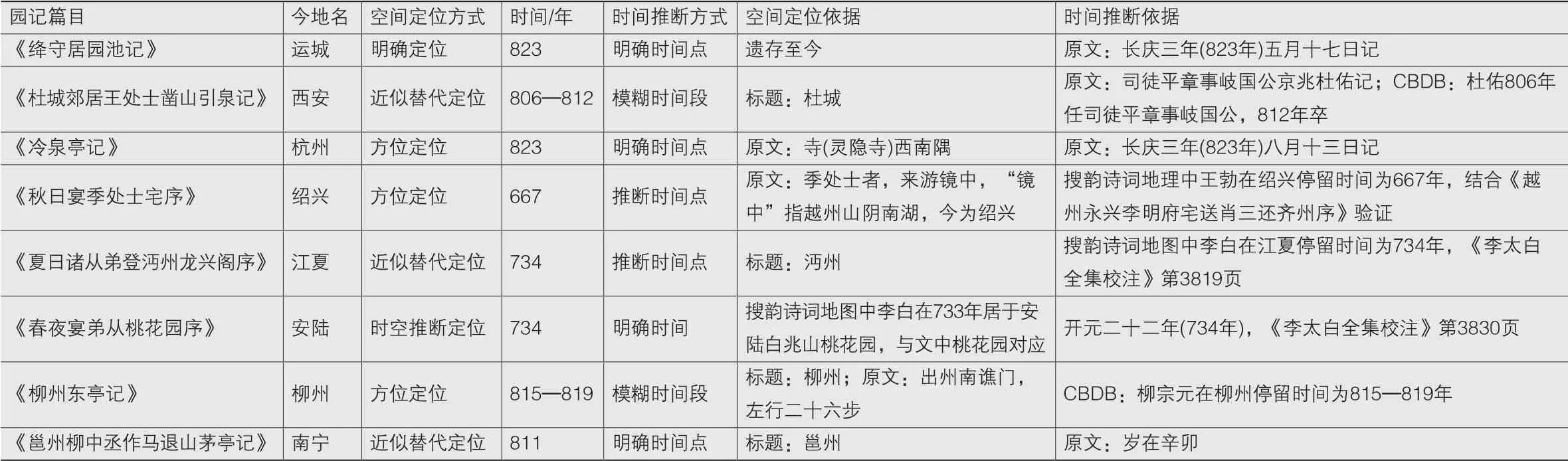

根据拆解结果,将景观印象单元中的景观要素分为天象、山水、植物、建筑、人文五大类。再根据景观元素、布局手法划分为景观印象单元小类。将景观印象类型、园林类型,以及主要的景观印象单元类型整合于桑基图中(图2),可以得出唐代景观印象单元类型主要为山水、植物、建筑景观印象,其中公共园林以山水、建筑为主,主要包括山石、自然山体、建筑等;私家园林以山水、植物类为主,主要包括自然山体、静水、密植、单体建筑等;而皇家园林、衙署园林数量虽少,但园林景观印象类型大都涵括。

图2 各类型景观印象统计

3.2 景观印象单元的空间分布特征

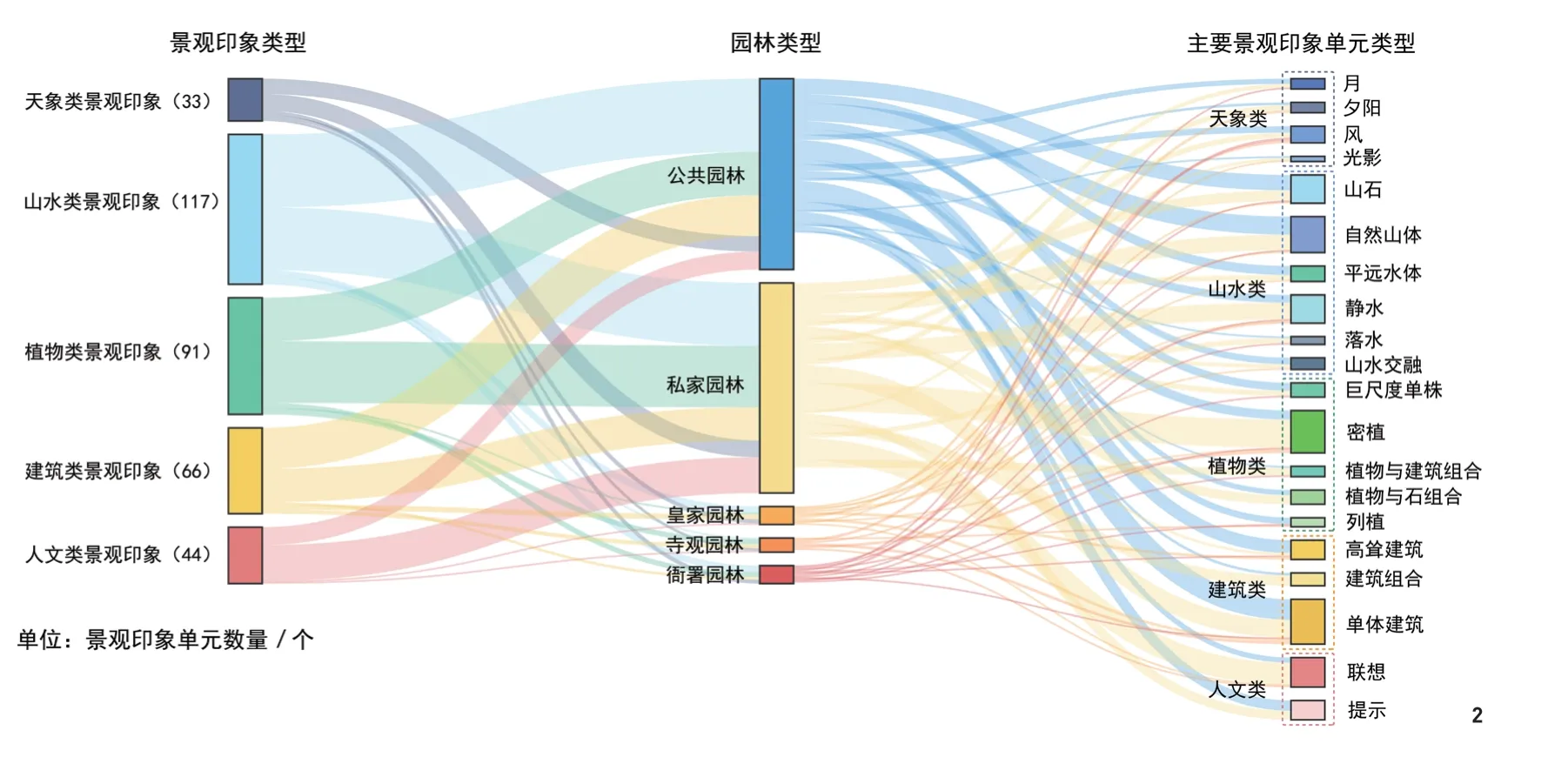

将各类景观印象的空间信息导入ArcGIS 10.5中,绘制核密度分析图3,归纳唐代园林景观印象的空间分布特征。

总体分布不均(图3),与唐代各地方检察区的园林分布特征基本一致,呈现出 “三核多点”的分布格局,表现出广泛分布和局部聚集的典型二元特征。“三核心”分别是“两京”(今西安、洛阳)“永州”和“江浙”。“两京”,核密度最高,范围最大,景观印象单元94个,涉及园记42篇,园林41个,其中西安园林类型最丰富;“永州”为第二层级,景观印象单元62个,园林21个,主要为公共园林;“江浙”为最弱的层级,涉及湖州、常州、杭州、苏州等多地。

图3 唐代景观印象单元空间分布图(总体)[作者根据中国标准地图(审图号:GS(2016)2882号)结合谭其骧《中国历史地图集》中唐代前期历史地图进行矢量化叠加绘制]

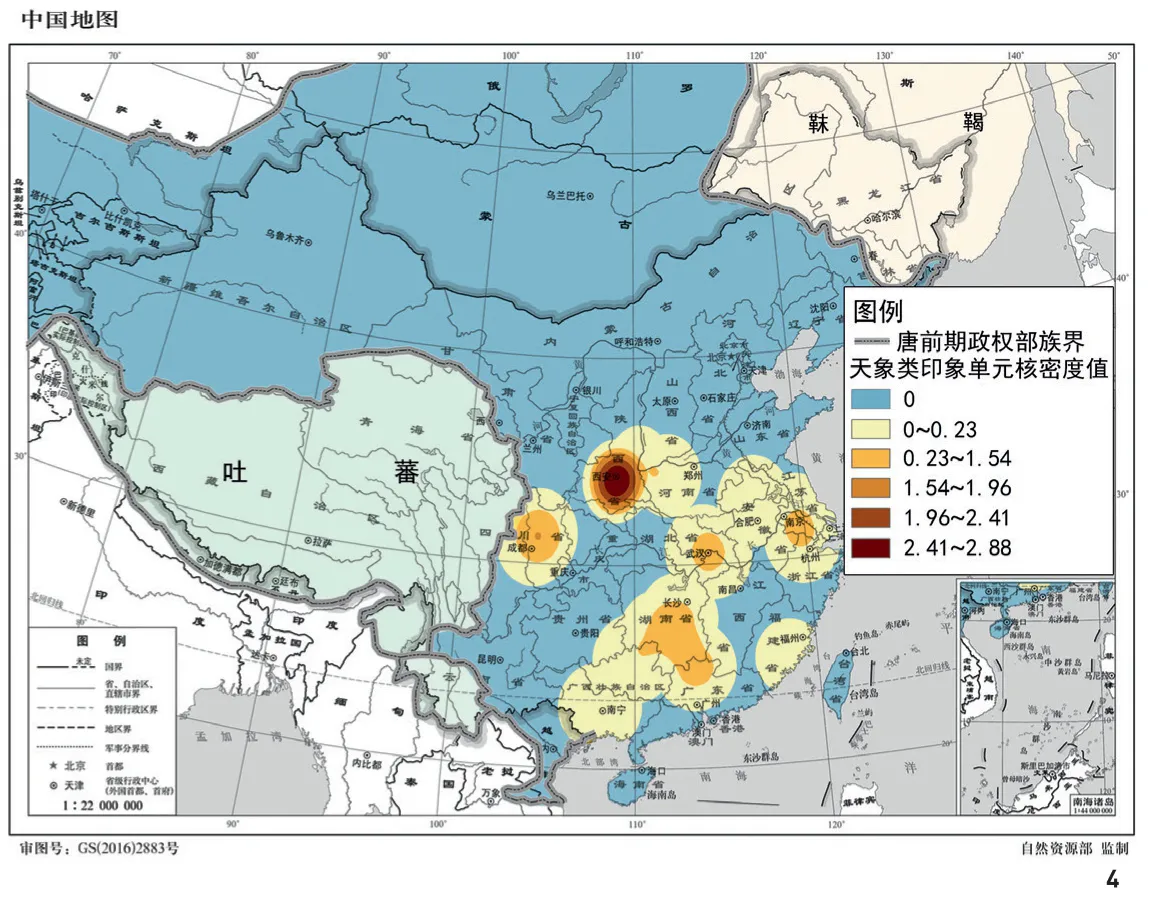

天象类印象主要分布于“两京”,呈现单核分布(图4),主要为月、夕阳之类的景观印象。此类印象感知需要悠远宏大的空间环境,而“两京”规模宏大的皇家园林出现最多。

图4 唐代天象类景观印象单元空间分布图[作者根据中国标准地图(审图号:GS(2016)2882号)结合谭其骧《中国历史地图集》中唐代前期历史地图进行矢量化叠加绘制]

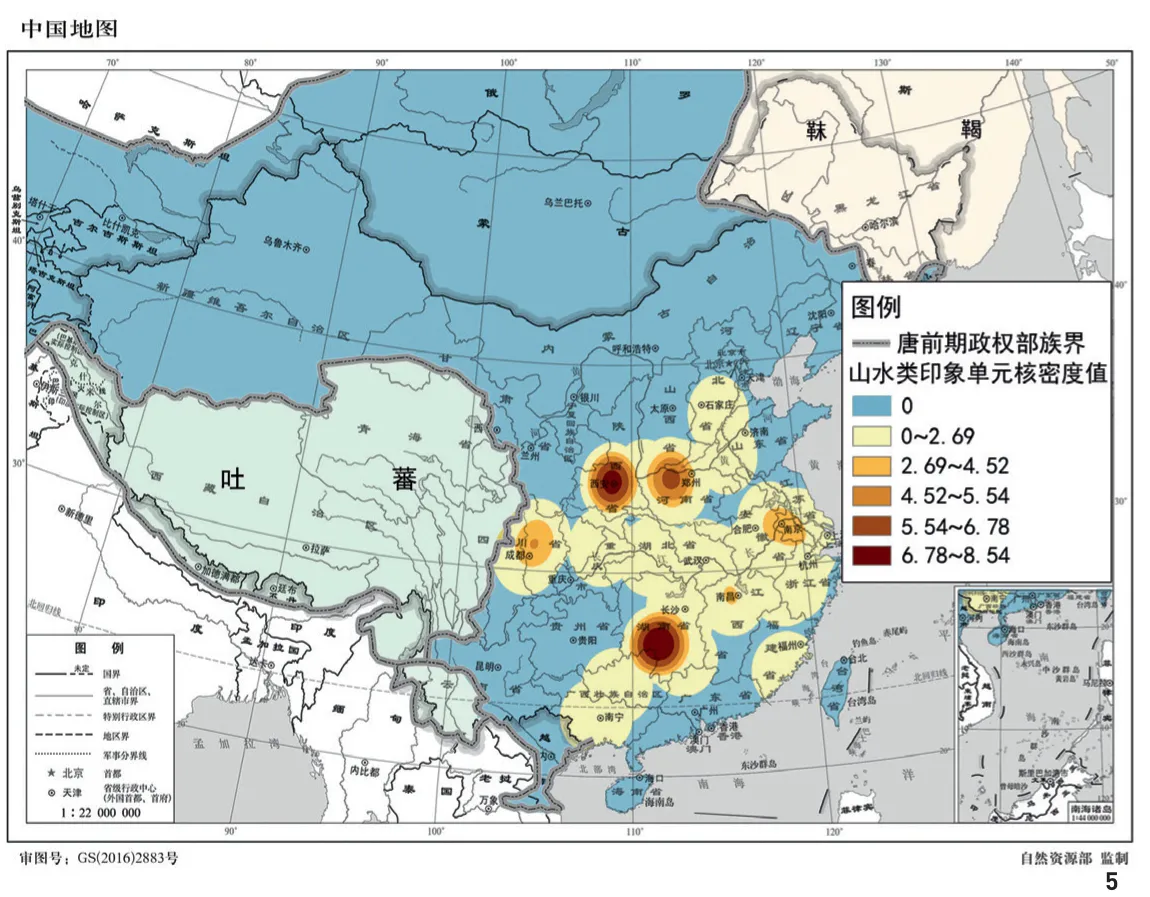

山水类印象主要分布在“永州”及“两京”地区(图5)。山石、自然山体、水体印象集中于江南道、河南道。其中“永州”山水景观印象主要来自柳宗元、元结等对城郊风景的描述;而“两京”之一的洛阳为唐代政治经济文化次中心,得山水之势,也出现较多。

图5 唐代山水类景观印象单元空间分布图[作者根据中国标准地图(审图号:GS(2016)2882号)结合谭其骧《中国历史地图集》中唐代前期历史地图进行矢量化叠加绘制]

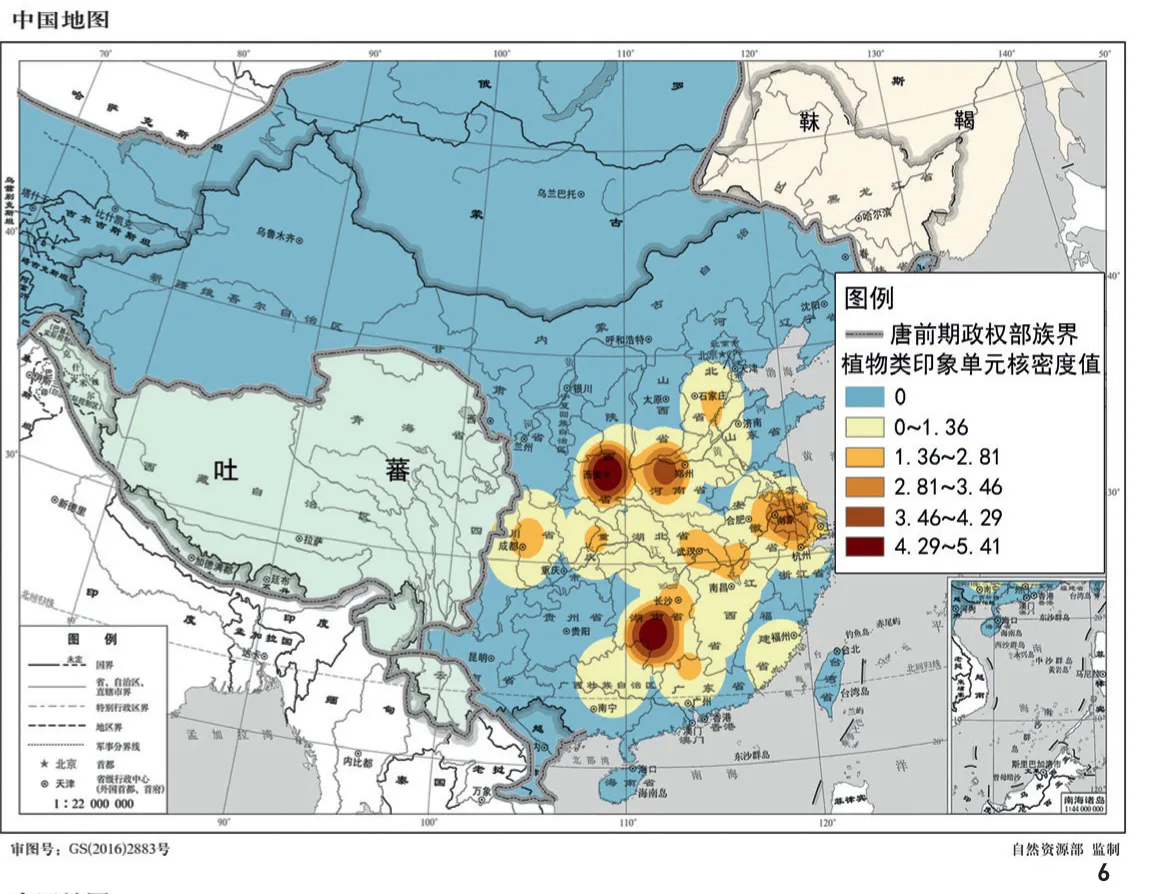

植物类印象主要分布于 “两京”“永州”(图6)。以密植为主,列植及植物与建筑、石的组合等为辅。景观印象主要在江南道。“两京”多以规模宏大的建筑为主,植物成林布置。江南道园林规模较小,更注重植物的布置形式。

图6 唐代植物类景观印象单元空间分布图[作者根据中国标准地图(审图号:GS(2016)2882号)结合谭其骧《中国历史地图集》中唐代前期历史地图进行矢量化叠加绘制]

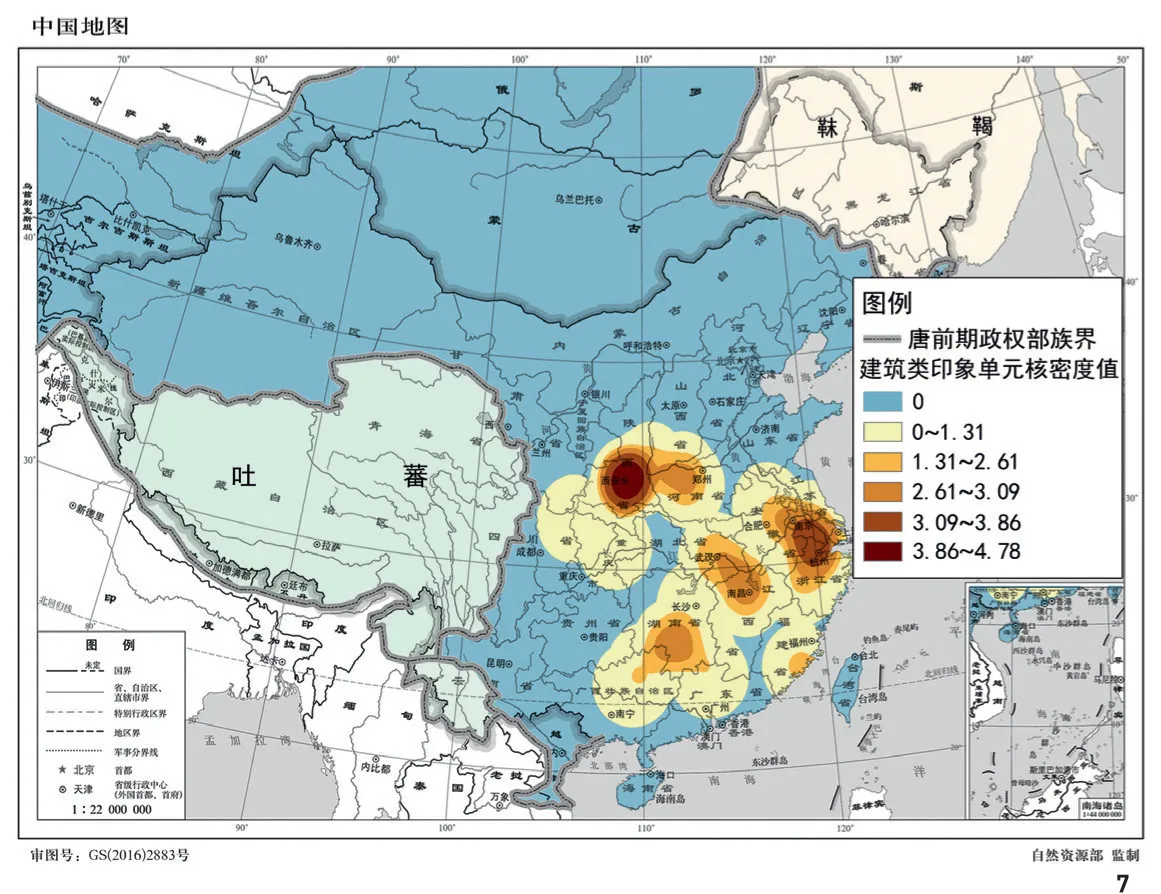

建筑类印象,除了“两京”外,“江浙”分布也较为集中(图7),主要为亭台楼阁等单体建筑。江南地区文人出游风气盛行,常在城郊营造亭台,形成邑郊游憩地。

图7 唐代建筑类景观印象单元空间分布图[作者根据中国标准地图(审图号:GS(2016)2882号)结合谭其骧《中国历史地图集》中唐代前期历史地图进行矢量化叠加绘制]

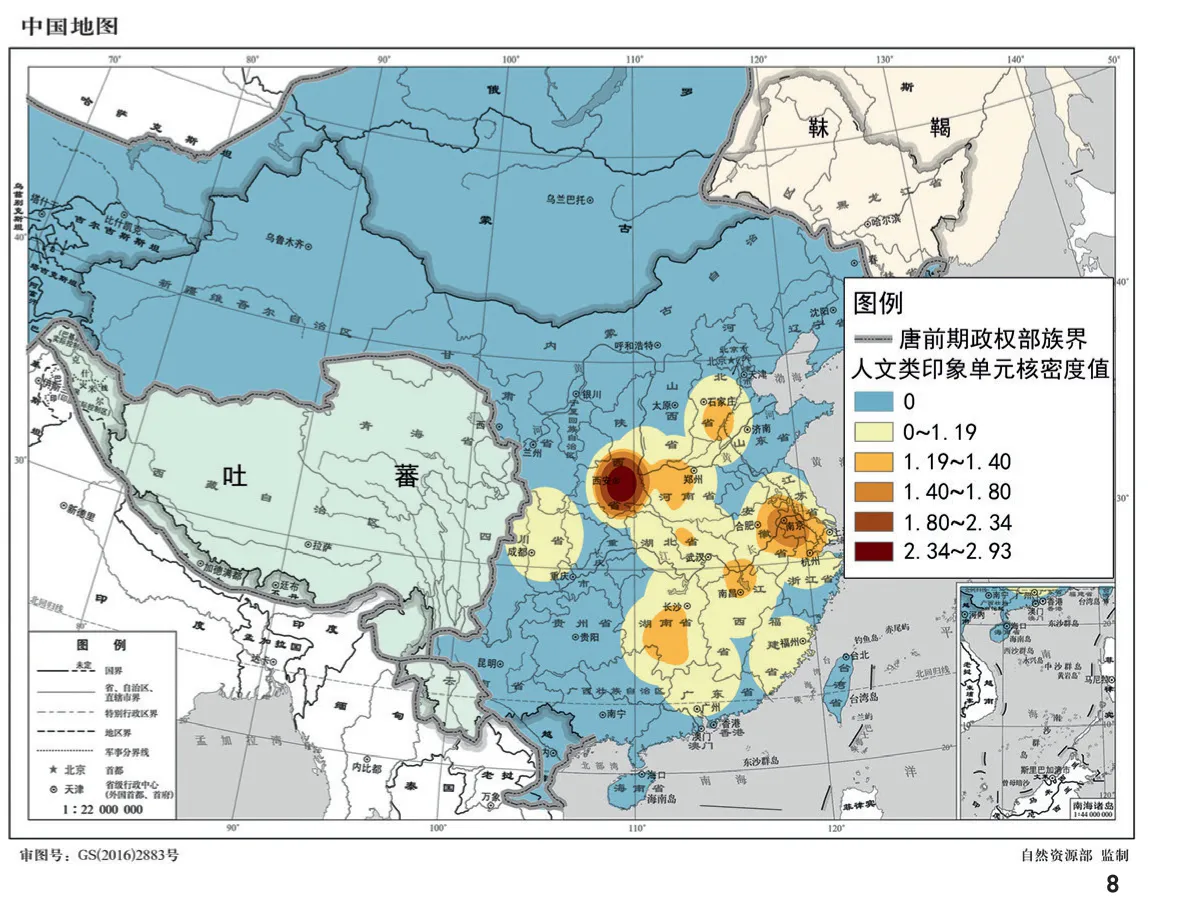

人文类印象存在于景观空间经营较好、文人活动频繁的园林、风景之中,其数量较少,主要集中于 “两京”与“江浙”地区(图8)。

图8 唐代人文类景观印象单元空间分布图[作者根据中国标准地图(审图号:GS(2016)2882号)结合谭其骧《中国历史地图集》中唐代前期历史地图进行矢量化叠加绘制]

3.3 唐代园林景观印象单元的时空演变

根据上文时空信息解析,得出具有完整时空信息的园记有93篇。分前、中、后3个时期③进行核密度计算与标准差椭圆分析,得出结果如下。

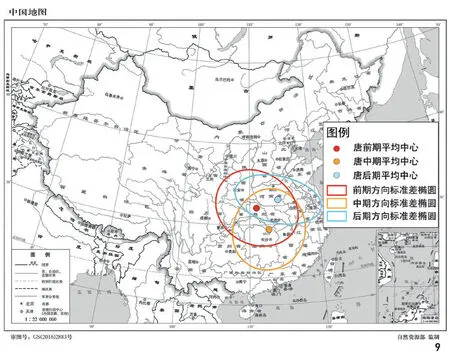

用ArcGIS方向分布标准差椭圆算法,研究唐代前、中、后3个时期园林景观印象分布的方向特征,得出方向分布标准差椭圆及中心坐标(图9)。从3个时期中心偏移来看,分布中心整体向东偏移。其中前期─中期,向东南方向偏移;中期─后期,向东北方向偏移。从唐代景观印象单元的方向分布标准差椭圆来看,X(XStdDist)、Y(YStdDist)轴的差值,分别反映了东西向与南北向的景观印象单元的空间分布跨度与方向。对比唐代前、中、后3个时期的方向标准差椭圆,其中前期(X:624 028.658 879,Y:497 971.160 196);中期(X:501 807.034 358,Y:580 631.019 454);后期(X:634 834.124 140,Y:318 646.665 596),可以得出前期与中期标准差椭圆长短轴差值变化小,分布方向性弱,空间分布较为离散,呈现均衡分布状态;后期主轴X显著增大,方向分布趋势明显,空间分布向心力显著,方向为“两京”─“江浙”。

图9 唐代前、中、后期景观印象单元方向分布标准差椭圆分析图[底图引自中国标准地图(审图号:GS(2016)2882号)]

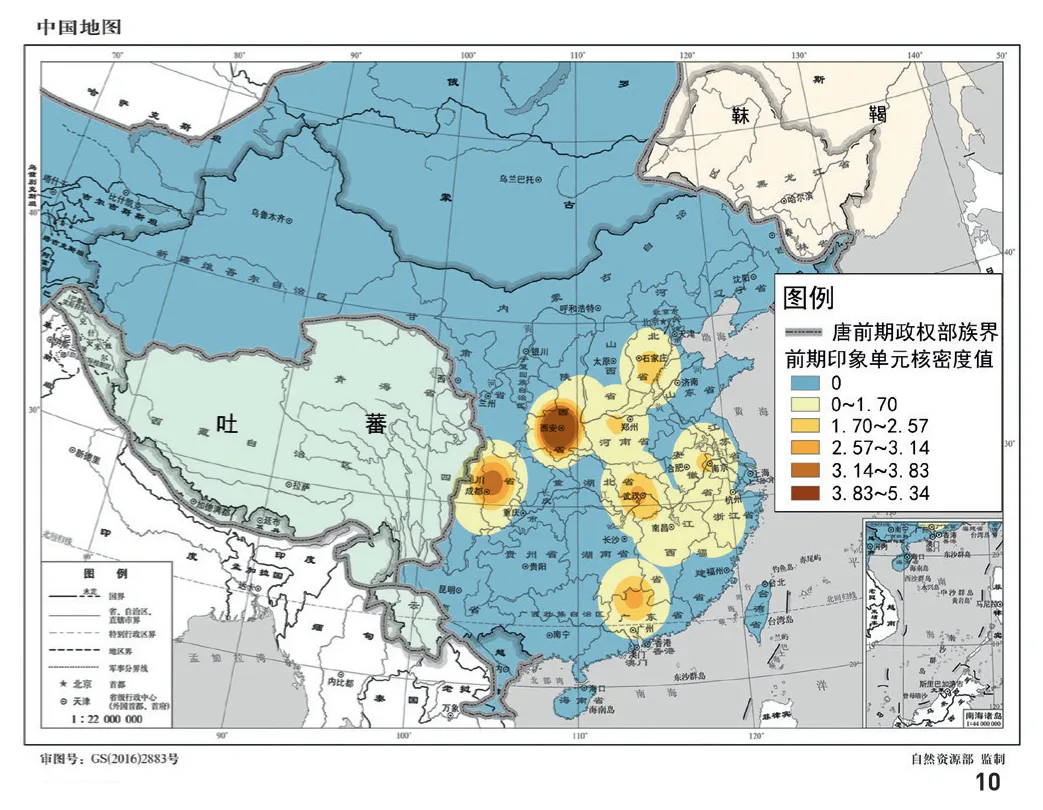

唐前期景观印象单元多聚集于“两京”,鄂州、江宁、韶州等交通重镇也较多集中,其他地区分布较少(图10)。这与“两京”的政治经济中心地位相符。唐太宗为防止隋炀帝奢靡巡游亡国,行“斥远游、主近游”政策,严格限制出游距离。随着政权稳定,帝王封禅、巡幸等活动频繁,两京之外的文人行游也日盛,衍生大量游园、宴游的文学作品。如王勃的《游冀州韩家园序》《越州秋日宴山亭序》《绵州北亭群公宴序》等。

图10 唐前期景观印象单元空间分布图[作者根据中国标准地图(审图号:GS(2016)2882号)结合谭其骧《中国历史地图集》中唐代前、中、后时期历史地图进行矢量化叠加绘制]

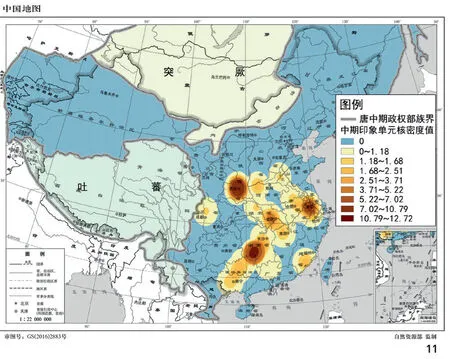

唐中期是园林发展的高峰期。园记作者众多,涉及园林多样,景观印象类型最为完善。从空间上看,“永州”“江浙”空间聚合度开始增长,其他地区分布总体较为均衡(图11)。这一时期,“安史之乱”爆发,洛阳、长安相继沦陷,中原大地陷入战火之中,加快了人口、文化、经济南移的进程。“江浙”“岭南”等成了被贬士大夫的汇集地,形成较普遍的江南漫游与隐居之风。山水、植物、建筑类景观印象单元数量增加,分布也是集中于此。此外,“永州”山水经过柳宗元、元结的风景改造而声名远扬。柳宗元被贬“永州”10年间对近郊城市风景点④的营造作出重大贡献。如《右溪记》《愚溪诗序》及《永州八记》中的四记等均描述了自然山水园林化的过程。

图11 唐中期景观印象单元空间分布图[作者根据中国标准地图(审图号:GS(2016)2882号)结合谭其骧《中国历史地图集》中唐代前、中、后时期历史地图进行矢量化叠加绘制]

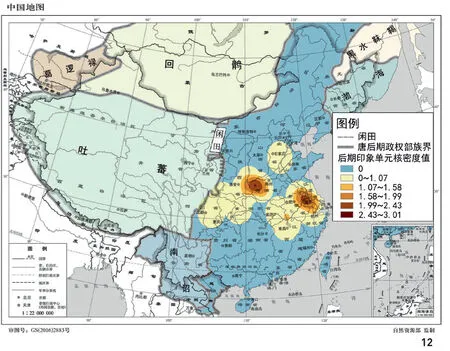

唐后期,景观印象单元数量大幅衰减。景观营建主要分布于“两京”及“江浙”,其中“江浙”聚合度显著增长,而“永州”数量骤减(图12)。此时为避战乱,人口大量南移,江南园林数量显著增加,多是以自然山水为基础,结合“单体建筑”而形成的公共园林。

图12 唐后期景观印象单元空间分布图[作者根据中国标准地图(审图号:GS(2016)2882号)结合谭其骧《中国历史地图集》中唐代前、中、后时期历史地图进行矢量化叠加绘制]

4 结论与展望

1)系统整理、分析唐代园记文本,提出了4种地理空间定位方式、3种时间定位方式,并以数量化、地理空间化等手段,对唐代园林景观印象进行分析研究。一方面,实现了从园记文本“统计分析”扩展到园记文本“时空信息挖掘”的方法;另一方面,从地理空间解读了唐代园林景观印象演变特征。初步证明了应用GIS对园林文献进行空间分析的可行性,为园林史的地理学相关研究提供了文本时空信息解析的参考范例,也为深入分析古代园林地理空间分布的演化机制等提供了数据基础。

2)唐代园林景观印象单元分布与各地方监察区园林数量分布特征基本一致。景观印象单元主要分布于“两京”“江浙”和“永州”。类型以山水、植物、建筑为主,园林类型主要为私家园林与公共园林。私家园林景观印象以山体、静水、密植、单体建筑为主,主要分布于“两京”,少量分布于“江浙”一带。而公共园林景观印象中以山石、山体、建筑为主,主要分布于“永州”“江浙”一带。

3)唐代园林景观印象的时空演变特征。前期集中分布于“两京”,中期以“两京”为主,“永州”“江浙”为辅,后期转变为以“两京”“江浙”为核心的两核多点的分布模式;分布中心随时间向东南方向移动,方向分布趋势显著增强。此外,唐中期是唐代园林景观印象的高峰期,类型完善且数量最多,山水、植物、建筑类景观印象单元数量逐步增多;唐后期呈现衰败迹象,各类景观印象数量急剧减少。

4)根据时空信息解析与景观印象分类的结果,后续可由“全局”转变为“局部”视角分析唐代园林景观印象在时空域中的趋势变化,深化区域尺度的时空演变关系。也可结合园林诗词、画作等多元数据的时空信息解析,在地理空间上反映唐代园林演化特征,弥补本文数据单一的局限性。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。

注释:

①郁贤皓在《李太白全集校注》中分析李白从弟及相关诗词后,得出该序作于开元二十二年(734年)。

②张志烈在《王勃杂考》一文中分析《越州永兴李明府宅送萧三还齐州序》得出王勃游吴越时间为667年。

③范文澜的《中国通史简编》(第三编)唐代分期形式,按时间划分为前期、中期、后期3个时期,其中前期是唐高祖至唐玄宗开元二十九年(618─741年);中期自唐玄宗天宝元年至唐宪宗元和十五年(742─820年);后期自唐穆宗长庆元年至昭宣帝天祐四年(821─907年)。

④毛华松在《城市文明演变下的宋代公共园林研究》一文中将公共园林分为:宏观──湖山风景区;中观──城市园圃;微观──城市风景点。