论蔡松年词对苏轼词的接受、承继与新变

2021-12-14宋甜甜

宋 甜 甜

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710119)

蔡松年(1107-1159),字伯坚,真定人,自号萧闲老人,当属开金代百年之词运者,存世词作数量可观,著有《萧闲老人明秀集》。文学的发展与创新都离不开对传统的继承,苏轼去世之后三十年,北宋为金人所亡,金源文化的诗词创作便继承了北宋的传统,苏轼的学术思想及精神也在金代大放异彩。作为金初文坛领袖的蔡松年,在时代契机与人生际遇的双重作用下,更是深受东坡词的影响。吴熊和先生这样论述:“北宋灭亡之后,苏轼词派分为南北两支。”其中北派便是“蔡松年、赵秉文、元好问等金源词人。”[1]215早在金代,便已经有魏道明注《明秀集》,其中多用东坡词证蔡词,虽然部分评论有失偏颇,但足以证明时人已经意识到蔡词与苏词之间的承继关系。文学从来都不是孤立发展的,蔡松年词无论是情感、意象、风格,还是话语承用、用韵等,都极具东坡风味,可见蔡词对于苏词是一种全面系统的学习,因而不难称蔡松年为东坡词的直接承嗣者。

目前学界关于蔡松年词与苏词二者关系的探讨已经有了部分研究成果。在文学史方面,多以研究“吴蔡体”整体出现,如刘锋焘《论“吴蔡体”》从“吴蔡体”的内涵、写作方法、风格特征等方面做了探究与阐述[2],李静《“吴蔡体”探辨》论述了“吴蔡体”的意义,并且主要分析了“吴蔡体”在情感、语言等几个方面的特色[3]。就目前研究成果来看,尚无专门研究其人的论著,对于萧闲词的渊源研究也多见于陶渊明对其创作的影响。在论及苏轼对其词作的影响时多概而论之,对苏轼影响下的萧闲词有待进一步的整体、系统探究。另一方面以苏词为标准衡量蔡词,从苏词的角度观照蔡词之承继情况,如胡梅仙《“苏学盛于北”与金词的发展历程》从时代、地理、民族、文化背景分析了“苏学盛于北”与金词的发展[4]。黄成蔚《两宋之际豪放词派承传的北折与南还——兼论金初蔡松年的转枢作用》得出了起源于苏轼,成熟并发展于北方金朝蔡松年,最后被辛弃疾带回南宋,才是豪放词派的发展轨迹这一结论[5]。以上研究多以苏词为参考系观照蔡词的承继情况和枢纽作用,本文重点从情感主题、审美风格、话语承用及以往论述较少的意象等方面把握蔡词的创作实践,从题材风格的多样化、词体功能的扩大等方面探究蔡词,将重心放在蔡松年词自身的承变情况,反观蔡词对于苏词的选择性承继与发展新变,明确蔡词的独特地位及其对于金代文学不可磨灭的建树,由此把握文学在一代代之拟效承嗣中不断突破创新的发展历程。

一、苏学接受:个人与时代的双重契机

蔡松年生于高官世家,自幼深受儒家传统浸润。十九岁随其父蔡靖守卫燕山,于宣和七年(1125)被迫降金。入金后,金人十分赏识蔡松年的才能并多次笼络,但“松年与一渤海道奴通事燕市中,合开酒肆”[6]725也不愿入仕。天会九年(1131)蔡松年不得不妥协,之后数十年间担任各地方官,并随金两次伐宋,历任吏部尚书、参知政事、尚书左丞相等要职,谓之“爵位之最重者”[7]2745。蔡松年节节高升的仕途实际上离不开金初“借才异代”的时代契机。《金史·文艺传》载:“太祖既兴,得辽旧人用之,使介往复,其言已文。太宗继之,乃行选举之法;及伐宋,取汴经籍图,宋士多归之。”[7]2742金源建国之初,女真族统治者在汉族官员和遗民文人的帮助下建立起政治、礼乐、文化等各项制度,逐渐走向汉化。由于“借才异代”政策及女真族对拒不合作者的残酷对待,无奈之下蔡松年只能屈身仕金。

金代文坛的发展离不开苏学北传之历程,同时也昭示着苏学的拟效与承嗣。《金史·褚承亮传》载:“宋苏轼自定武谪官过真定,承亮以文谒之,大为称赏。”[7]2748苏学主导的旷达精神契合了金初词人群体的心理需求,再加上北方民族审美传统、北方文化特质与苏学超逸放达的内在趋同性,使得苏学逐渐被金代文人有意无意地推崇效仿。曾经“从赵德麟游,颇得苏门沾丐”[8]70的入金宋人施宜生,其诗《黄州吊东坡》云:“文星落处天应泣,此老已知吾道穷。事业漫夸生仲达,功名犹忌死姚崇。”[9]48元好问《中州集》记载了高宪“自言于世味澹无所好,唯生死文字间而已,使世有东坡,虽相去万里,亦当往拜之”[8]260。可见苏轼其人及苏学在当时已经成为一种特定的文化符号,文坛上形成了崇苏风气,滋养了整个金代文化的发展。蔡松年开金代学苏之先河,之后步武苏词者颇多,但蔡松年可谓是金初学苏最得其精髓的词人。对于北宋遗民蔡松年来说,改朝换代带来的苦闷导致了难以排解的惆怅,为其学苏提供了一定契机。首先,时局和人生的变故使蔡松年在多重身份的极端转换中游走。先是由南方人变为北方人,随后由拒不降金变为降臣,入金后又由汉族变为异族一员,最后随金伐宋,由被侵略者变为“侵略者”,始终被视为异族的他难以被金朝的政治环境完全认同。《金史·蔡松年传》载:“海陵爱宋使人山呼声,使神卫军习之。及孙道夫贺正隆三年正旦,入见,山呼声不类往年来者。道夫退,海陵谓宰臣曰:‘宋人知我使神卫军习其声,此必蔡松年胡砺泄之。’松年惶恐对曰:‘臣若怀此心,便当族灭。’”[7]2716其危境显而易见。其次,蔡松年自幼接受正统教育,且其父蔡靖与苏轼基本属同时代之人,也为蔡松年接触苏词提供了一定的机会。蔡松年身为汉族,受正统观念的影响对“夏夷之辨”有着很深的体会,故国的灭亡宣告着华夏传统文化根基的动摇,由此催生内心的不安。再者,就自身性格而言,蔡松年在《雨中花》词序中曾坦言:“自幼刻意林壑,不耐俗事。”[10]21但生性渴望林泉生活却身居高位的他“晚被宠荣,叨陪国论”[10]12,无法毅然决然离开官场,意欲求隐而不得。

蔡松年师法东坡并非偶然,而是出于心理上的归属和认同。蔡松年在青年时期经历了时局动荡,时代发展与个人经历的坎坷让蔡松年的身心产生极大的倦意和矛盾,在几方面原因的合力下,蔡松年只能将为官之厌倦诉诸文字。虽身居要职,但处境的尴尬及文化上的排异所导致的沉重负担是难以抹去的。既为“遗民”又为“移民”的他始终以客自居,只能在诗词中寻求归隐的蕴藉。为了疗慰自己动荡不安的内心,宗尚东坡成为了他自然而然的选择,希望借苏学主导的身在有憾人生,心却无憾的超脱旷达之精神境界来消解胸中之块垒,在仕官与归隐之间找到精神的释然。苏轼的旷达迎合了蔡松年对于超脱痛苦之精神世界的迫切需求,蔡词之于苏词的选择承继多显于归隐情思、清旷风格等审美特征和超旷之精神,在话语承用上也极得东坡神韵。在拟效东坡的基础上,蔡松年没有囿于苏词,而是大胆求新,在风格题材、词体功能等方面也彰显出了其词区别于苏词的独特性。

二、选择承继:词体创作的内在相通

从现存词作来看,蔡词在创作实践中频繁出现与苏词相类的意象,词的情感内容也侧重于归隐情思的表达,风格兼具苏词之“清”“旷”,语言用韵上亦承东坡神韵,有些词作甚至被人当作东坡的作品,可以说蔡词是临摹苏词的范本。

(一)情态意象的趋同

意象的沿用是蔡松年得东坡神韵的重要表现。“情态”即情状、状态,情态与内心世界密不可分,而“情态意象”则指的是能够映射人生体验和内心世界的种种意象,苏词和蔡词中都频繁出现“醉”“梦”“老”等情态意象。苏轼所处境遇总是与其人生追求事与愿违,身心的双重折磨使苏轼彷徨在人生路口,这时最好的发泄方式往往是借酒消愁。据统计,苏词中涉及到“酒”“醉”意象的将近占有一半篇目,醉意背后是苏轼对于人生的体悟和生命价值的思考。蔡松年自号“玩世酒狂”,其词作中“醉”“酣”“酌”“樽”“杯”等相关意象多达70多处,俯拾皆是,如《雨中花·忆昔东山》“梦回故国,酒前风味,一笑都还。”[10]11《水调歌头·星河淡城阙》“倦客游,一樽酒,便忘忧。”[10]7《水龙吟·乱山空翠寻人》“论文把酒,灯残月淡,春风最早”[10]12等。词人在酒醉状态下抒发的是其内心世界最真实的映射,表面上看似已醉,实则其精神人格分外清醒,在痛苦中追寻慰藉,从而获得内心世界的超然。命途多舛使苏轼常常感到强烈的迷茫和虚幻,因此苏词涉及“梦”意象的达70多篇,而蔡词中同样频繁出现“梦”意象,平时隐于心的痛苦只有在虚幻的梦境中才能得到一丝平息,如《水调歌头·丁年跨生马》“一夜蓬莱清浅,欲守平生黄卷,冰雪做生涯。唯有天南梦,时到曲江花。”[10]7《水调歌头》“莫话旧年梦,聊赋倦游诗”[10]8等。苏词中“老”意象出现50多处,读来颇有一种老气横秋的沧桑之感。蔡词中也多见“老”意象,“倦游”“倦客”等字眼出现十几次之多,与“老”同用者有8处,如《念奴娇》“倦游老眼,负梅花京洛,三年春物。”[10]10《朝中措》“玉屏松雪冷龙麟。闲阅倦游人。”[10]16蔡词中的“老”,表现了他阅尽人世的通透。又如《念奴娇》“倦游老眼,看黄尘堆里,风波千尺”指出了现实的艰险,是亲身经历后得出的总结和对世事的参透。

蔡词对苏词情态意象的置用并非生搬硬套,两人内心世界的趋同和对精神追求的同一使得蔡词在意象的运用上与东坡别无二致,正可谓“非有意学坡而自若坡也”。从二者情态意象的比对中,可以见出明显的承继关系,也可以通过这些意象的映射进一步发掘二人内心世界对归隐情感的趋同。

(二)归隐情思的表达

隐逸之风在古代落魄文人群体中流传甚广,特别是北宋党派之争时期,苏轼政治生涯坎坷,遭遇了两次外放贬谪后内心郁郁不得志,尤其是“乌台诗案”使苏轼的思想发生巨大变化,对于归隐的愿望越来越强烈,“此心安处是吾乡”[11]31充分体现了苏轼由逃避现实人生转而为寄情于自然山水,最后进一步在精神境界上实现了物我两忘的自由旷达。在归隐意向的表达上,蔡松年也承继了苏轼词中的隐逸志趣。《全金元词》共收录蔡松年词86首,其中大部分归隐情思的流露体现出一种超逸清旷的“高情远韵”[10]272。

首先,在蔡词中多处出现“倦游”“倦客”等字眼。上文提到三首《念奴娇》都以“倦游老眼”起句,之所以“以客自居”,是因为借才异代和对金人的防备心理让蔡松年有一种流落天涯的飘零之感。其次,蔡词中不乏众多描写山水的自然风光之作。如《水调歌头·西山六街碧》“谁识昂藏野鹤,肯受华轩羁缚,清唳百草洲”[10]8,《水龙吟·太行之麓清辉》“我已山前问舍。种溪梅、千株缟夜。风琴月笛,松窗竹径,须君命驾”[10]12等。蔡松年渴望能够在山林中隐逸,处处可见归隐情思。最后,蔡松年还通过对魏晋名士的追慕抒发自己的归隐情思,在颠沛的人生中,他希望“但得白衣青眼,不要问囚推按,此外百无忧”[10]8,能够像阮籍等名士一样“口不臧否于人”,不谈世事,词作中常出现的“陶公”“酒”“菊”“东篱”“晋客”等无不显露出他对隐逸的田园生活的向往。

(三)超逸清旷的风格

我国古代文人普遍有“仕”与“隐”的矛盾。苏轼经历了宦海浮沉之后,在“仕”与“隐”之间做出了抉择,正如“何妨吟啸且徐行”所传达的一样,经历人生的风浪过后纵情于山水,忘却一切烦恼,轻松自得地走在超然旷达的道路上。金代词人之所以宗尚东坡,正是源于“心安”的极高境界。王国维道:“东坡之词旷,稼轩之词豪。”[12]119一个作者的风格往往是多样的,苏词除了超逸旷放之气,更有一种独特的清旷之气,使得词作整体呈现出“超逸清旷”的艺术特征。如其通达的人生境界在《定风波·莫听穿林打叶声》一词中就表现得十分贴切,“春风”“烟雨”“冷”等字眼给人以扑面而来的清新之感,再加上对自然风雨景象的描写,使全词具有一种超然尘外的清旷格调。况周颐在《蕙风词话》中道:“宋词深致能入骨,如清真、梦窗是。金词清劲能树骨,如萧闲、遁庵是。南人得江山之秀,北人以冰霜为清。”[13]63以往学者谈到蔡词得苏词之“旷”,却较少论及蔡词亦得其“清”。现存86首蔡词中“清”字出现了四十余次。苏轼喜欢描写清幽之景,蔡词中的景物描写大多也给人以清冷幽静之感,如《声声慢》“青芜平野,小雨千峰,还成暮陉寒色”[10]24,《水龙吟》“好风清露,碧梧高竹,骎骎凉气”[10]12等。又如《满庭芳·李虞卿见示乐府长短句》,“寒辉”“清境”“冰”“月”等意象营造出了一种清幽宁静、没有尘世纷扰的人间绝境,整首词作都洋溢着一种清淑之气,词境阔大,情思旷远,类乎东坡之神韵。蔡松年很好地把握住了苏学中的主导精神,达到了“清”与“旷”的结合,出于情感上的需要和认同,蔡松年对于苏词的超逸清旷之神韵运用得极为自若,表现为一种超逸清旷的高情远韵,由此也造就了蔡词最突出的审美特征。

(四)追和用韵及话语承用

魏道明为《明秀集》作注,每首词几乎都以苏词证蔡词,据学者统计,金椠残本魏道明注《明秀集》仅卷首八篇《水调歌头》之中就多达36处[14]81,踵武东坡话语是承继苏词的明显标志。不仅是话语上的承用,内在神韵也颇具东坡之旷放,如《念奴娇·倦游老眼》《念奴娇·离骚痛饮》两度追和苏轼《念奴娇·赤壁怀古》,又如《水调歌头·老生涯》追和苏轼《水调歌头·安石在东海》等。蔡词不仅追和,用韵上也完全步东坡词之原韵,同时词境神韵也与苏词相近,可见蔡松年对于苏词的喜爱程度之深。除了整首词的拟效,现存蔡词对苏词名句的化用多达几十处,列举部分以供参看:

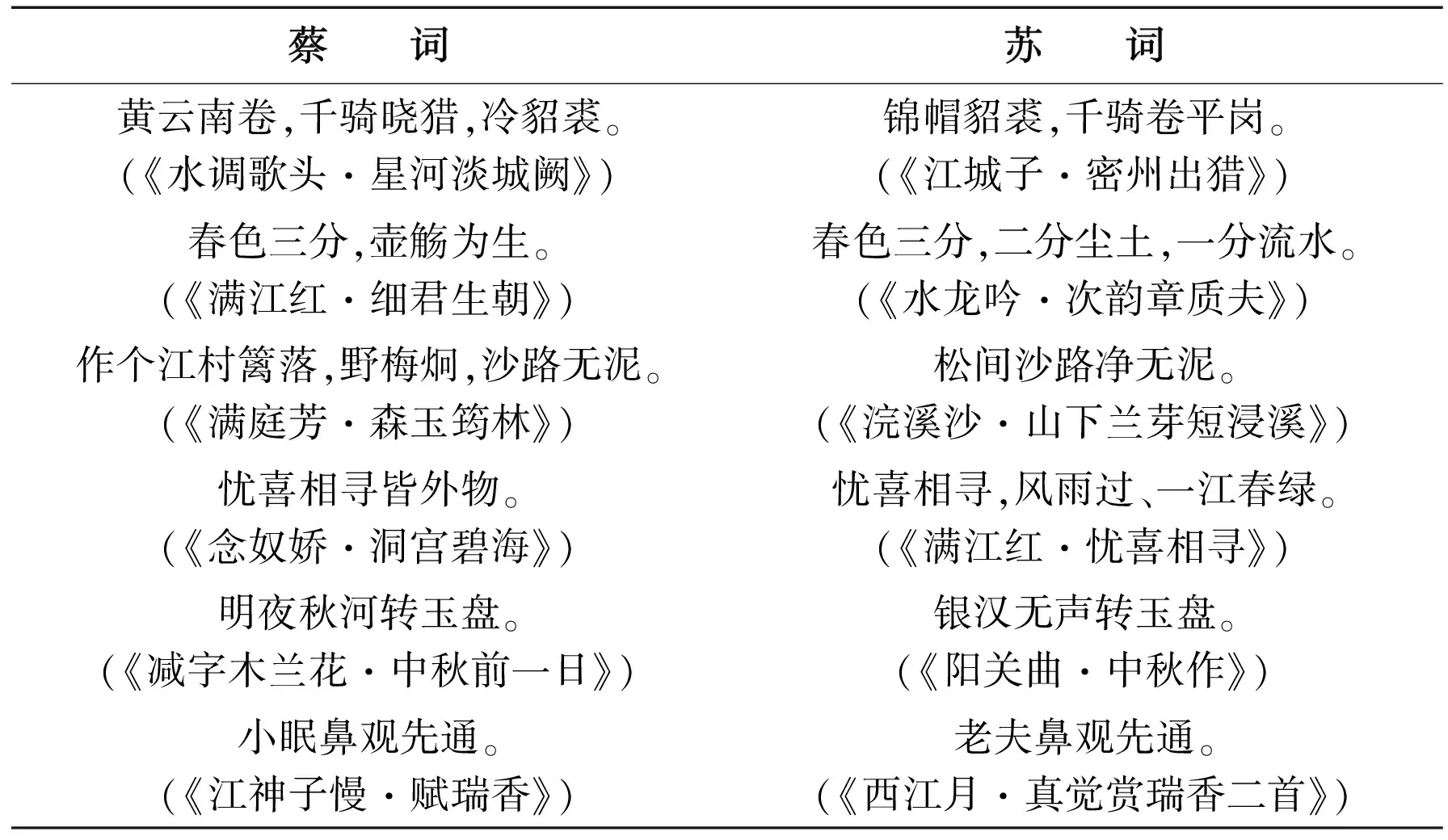

蔡 词苏 词黄云南卷,千骑晓猎,冷貂裘。(《水调歌头·星河淡城阙》)锦帽貂裘,千骑卷平岗。(《江城子·密州出猎》)春色三分,壶觞为生。(《满江红·细君生朝》)春色三分,二分尘土,一分流水。(《水龙吟·次韵章质夫》)作个江村篱落,野梅炯,沙路无泥。(《满庭芳·森玉筠林》)松间沙路净无泥。(《浣溪沙·山下兰芽短浸溪》)忧喜相寻皆外物。(《念奴娇·洞宫碧海》)忧喜相寻,风雨过、一江春绿。(《满江红·忧喜相寻》)明夜秋河转玉盘。(《减字木兰花·中秋前一日》)银汉无声转玉盘。(《阳关曲·中秋作》)小眠鼻观先通。(《江神子慢·赋瑞香》)老夫鼻观先通。(《西江月·真觉赏瑞香二首》)

除以上所言追和、章句之外,蔡词中还有一些特殊用字很明显也受到了苏轼的影响,如“好在斜川三尺玉”,魏注:“‘好在’,问评之意,如坡词‘好在堂前细柳’也。”[15]10“归时团月印天心”,魏注:“‘印’字则如东坡‘指月向人人不会,清霄印在碧潭心。’”[15]33“三弄胡床,九层飞观,唤取穿云笛。”魏注:“‘唤取’字如东坡‘唤取阿香推雷车。’”[15]42

蔡松年对于苏词的话语承用不仅从唱和、用韵等方面表现出来,在章句、用辞上都全面承继并发扬了苏词的精髓,将苏学的主导精神发挥到了极高境界。然而影响词之风格的因素比较复杂,词人所处的时局背景、个人遭遇、性格气质及传统文学的影响都是重要因素。蔡词的超逸旷放虽承继了东坡之精要,但由于际遇和自身因素的不同,蔡词中隐含着未消尽的矛盾幽郁意味,还未能完全达到苏轼洒脱的气度和境界,所以导致词作读来终觉有一种难言之隐和含蓄之感。

三、承中有变:蔡词独特的审美价值

翁方纲在《石州诗话》中指出:“蔡松年、赵秉文之属,盖皆苏氏之支流余裔”[16]153。文学的发展不仅仅是简单的临摹仿效,蔡松年不但承继了优秀的苏学传统,而且为自己所用,融入了个人的情感和思想,产生了众多优秀的词作。在题材风格的多样、词序的设置、章法结构的新变等方面,蔡词得苏词韵味之余更展现出自身的独特美。

(一)题材风格的多样化

词至东坡已然多样,除传统艳情题材之外还涉及记游、咏怀、咏物、赠答、唱和、送别、写景、农村等多种题材,刘熙载曾说:“东坡词颇似老杜诗,以其无意不可入,无事不可言也。”[17]497蔡词题材亦颇丰富,现存86首词中大部分为描写自然光景及抒怀之作,还有一些用于日常交际的词作如祝寿词、赠答词、俳谐词等。与苏词不同的是,蔡松年赋予了词很强的交际性,多用于日常生活中的宴饮酬唱、亲友祝寿、友朋送行等,如《满江红·春色三分》《水调歌头·年时海山国》《念奴娇·洞宫碧海》《水调歌头·丁年跨生马》《洞仙歌·六峰翠气》《浣溪沙·天上仙人亦读书》等。不管是交际词还是写景咏怀词,往往并非单纯地书写朋友情谊,而是多由眼前繁华转为对自己身世的总结和归隐情思的抒发。如《水调歌头·送陈咏之归镇阳》,虽是蔡松年送别妹婿陈咏之词,却在词中注入了对世事人生的慨叹,流露出对悠闲隐逸境界的极力追求,然而一切都是虚幻的想象,内心倦苦无人诉说,只能空叹。又如写给舅父许採的赠答词《满江红·玉斧云孙》,称赞了许採的仙风道骨和人格魅力,并且转而言及自身,表达了思乡之情和对隐逸生活的渴望。综合来看,以上题材所表达的情感主题其实大部分都是为了慨叹自己的身世,抒发内心的情怀或者表达对归隐的向往。

除了上文所述的超逸清旷,蔡松年词还具有妍丽、典雅、隐晦等独特多样的风格特征。如《鹧鸪天·赏荷》,将荷花的清新淡雅之态表现得鲜亮明丽,月色下荷花的美好情状跃然纸上,颇为妍丽。蔡词中还常吟咏“竹”“梅”“雪”“松”一类物象,如《江城子慢·赋瑞香》“岩树小、婆娑岁寒节。占高洁。纤苞暖、酿出梅魂兰魄”[10]23,《点绛唇·同浩然赏崔白梅竹》“枕溪湖玉,数点梅横竹”[10]18等,通过这些寓意高远的事物表达对高洁品质和气节的赞美,也透露出自己高远的志趣,使得词作整体上有一种典雅的意趣。羁臣的特殊身份和改朝换代的人生遭际使蔡松年在心中积压了许多无法言说的沉重感,将这些心理上的苦闷和压抑融入词作,欲言又止的内心挣扎便淋漓尽致地展现在读者眼前。如《渔家傲·浩浩春波朝复暮》“浑似故溪又雨。潇洒处。一樽溪友开心素。”[10]15面对浩浩春波,蔡松年想起北宋故国的溪水,没有直接表达出对故国的思念,而是将此情寄托于此景,间接地表达出自己的故土之思。与南方的美好景致相对的是蔡松年对于北国严寒气候的不适,如《乌夜啼·一段江山秀气》“三年不惯冰天雪,白璧借春温”[10]18,《水调歌头·云间贵公子》“十年流落冰雪,香靉紫貂裘”[10]8等,身处寒冷干燥的北方,蔡松年倍加思念生机勃发的南国,但由于政治环境的险恶和自身性格的软弱,只能通过对北方冰雪的厌恶间接表达对身处异国的不满及对故土的怀念。又如《减字木兰花·春前雪夜》,登高远望传来哀婉的笛声,身处这样清冷的环境中,词人欲言又止,将内心的情感积压在心底,千言万语都在酒中。类似的词句还有很多,都蕴含着一种极其含蓄绵渺的情感,由于蔡松年地位、境遇的限制,使其词作在艺术特征上具有一种隐晦幽微的风格。

(二)亦诗亦文的趋向

在苏轼手中,写实言志的词作开始增多,在此之前,诗和词的功能区别较大。苏轼“以文章余事作诗,溢而为词曲”[18]83,蔡词在苏轼“以诗为词”的基础上继续开拓,进行了一定程度的发展新变,将叙事、议论等因素引入创作实践中,促进了词的诗化和散文化,拓宽了词体的表达范式。

为词作序在北宋初年便已出现,张先开词序之风,尝试了为多种题材的词作序,但在字数、内容上稍有限制。而后经欧阳修、苏轼、黄庭坚等人的发展传承,为词作序逐渐成为常例,词序的篇幅也开始增加。如苏轼《哨遍·为米折腰》:“陶渊明赋归去来,有其词而无其声……时相从于东坡,释耒而和之,扣牛角而为之节,不亦乐乎。”[11]15不同于其他词序的是,苏轼此处所作序文已经初具写意抒情的功能,但整体而言,大多词序仍然为交待写作缘由而作。这种附加性质的题序至蔡松年发生了根本性的变化,不仅强化词的交际功能使之具有诗化倾向,还发展了词序的功能。词序不再仅仅作为词的附属品,而是与词一起相辅相成、互为发展,组成了一个功能丰富且内部饱满的整体,从而使词具有了亦诗亦文的特征。

蔡词之词序在记游抒怀、宴饮酬唱、咏物送别等方面都有涉及,内容丰富多样。酬唱交际本是诗的基本功能,但是蔡词中大多为交游唱和及抒怀之作,交际词中也多设词序,社交功能的强化使词具备了一部分诗的功能。自古便有词言情的传统,由于词体本身格律的严格限制,往往有了音乐性和抒情性却少于叙事议论,而词序的设置正好弥补了这一短板。蔡词词序详尽记录了创作背景、审美情趣和创作心理等方面,提高了词的叙事功能,呈现出散文化的特点。如《满江红·翠扫山光》词序,详细记录了创作缘由、背景和心情,呈现出浓厚的叙事色彩,增强了词体的叙事性。还有一部分词序更是夹叙夹议,拓展了词的叙事和议论功能。以《雨中花·嗜酒偏怜风竹》《水龙吟·太行之麓清辉》为例,两篇词序皆为蔡松年晚年所作,彼时词人年近半百,体味过百态人生,序文详尽叙述了词人的人生经历和心路历程,将这些序文结合起来完全可以视为蔡松年的一部“自传”,记叙特征十分明显。在大量散文式的词序中,蔡松年或叙或议,增强且丰富了词的表现功能。现存86首蔡词中有一半左右都撰写了词序,从这个比例上来看,词序的广泛设置一定程度上推动了词体的革新。从字数上来看,有些词序长达近五百字,正是因为篇幅的保证,使得词序有很大的空间发挥叙事、抒情和议论功能,这样情意盎然的词序在以往的词史中是非常罕见的。

章法结构上,随着词体逐渐具有写实言志倾向,词体本身也开始呈现思辨性的议论,如以议论抒慨为主的《永遇乐·正始风流》,词起于“正始风流,气吞余子,此道如线”,这是作者对于魏晋诸贤及遗世高风的向往,由彼及己,通过今昔心情的强烈对比,论述了“正始风流”的气度不凡和境界之高。下片又借山涛、水曹等典故,一句“功业行飞霄汉”表达了作者对于文士中最贤者的仰慕,转而观照自身,却道“寒沙去梦,千里横青眼”,议论与抒情的结合达到了言志抒怀的目的,在结构上也区别于传统词,表现出一定的类文倾向。再如《念奴娇·离骚痛饮》,更是颇具议论色彩,虽道是词,但是此词的行文结构完全可比作“一篇诗化的‘名士论’或‘人生论’”[14]107。以“离骚痛饮”为全词之首,道出了一种具有名士风度的理想人生境界,又以“笑人生佳处,能消何物”反诘,举王衍、谢安名士之事例论证前句。下片以王羲名士之事为例,论证了名士风度这一核心意蕴所在,别具理性思致。词中的议论色彩浓厚,全词在章法结构上与议论文的结构很相近,在表达措辞上灵活开放,极具辩论之风,与传统词体语言相较之,蔡词的句法已经具有散化生新等特征。在这首词中,叙事与议论、抒情相得益彰,亦诗亦文,言志抒怀,是对词体功能的有力探索和发展。在语言上,蔡词并未局限于前人的用典方式和频率,遣词造句颇有诗文的特点,在用典的频率和范围上也大为拓宽。

四、变而为大:蔡词不可磨灭的文学史意义

蔡松年对于苏词的拟效承继无疑是成功的,但是蔡松年并不是依照苏词简单地机械复制,而是在承继的基础上进一步冲破藩篱谋取新变,具有独特的词学史价值。唐圭璋和钟振振在《金元明清词鉴赏辞典》前言中写道:“尽管蔡松年与吴激词名先后相埒,时有‘吴蔡体之目,但真正开有金百年词运的,实惟蔡氏一人而已。其《明秀集》追步眉山,雄爽高健,为后人提供了学苏的第一个蓝本’”[19]7。由于苏轼并未得到金朝建立之初时词坛的普遍认可,所以从苏轼逝世至《明秀集》问世这段时间内一直未出现类似的集子。从词学史的发展来看,宋词与金词是一种继承与发展新变的关系,以蔡松年为代表的金初词人起着重要的纽带作用。翁方纲《石洲诗话》提到:“当日程学盛于南, 苏学盛于北, 如蔡松年、赵秉文之属, 盖皆苏氏之支流余裔。”[16]152蔡松年对苏词主体精神的承继对后代影响巨大,开启了金代学苏之先河。蔡词的审美特征和词学渊源为整个金代文学奠定了基调,与吴激一道在词史上创立了富有北方民族特色和文化地理意义的“北宗词”体派[14]6。在蔡松年学苏的基础上,金代中后期的文坛逐渐融入了北方民族特有的气质,形成了金人特有的清劲刚健之风格。除了学苏的词作之外,蔡松年还有一些词作在金代也产生了较大的影响,如恋情词《石州慢》的“创作及流传情形”[20]299]就是很好的例证,这首词及背后的爱情故事在当时流传甚广,还被写成了院本和杂剧。

蔡松年在宋词和金词的衔接环节承上启下,通过南宋文学的融合发展了豪放词的内涵,促使豪放词趋于成熟。苏轼逝世后,多年来一直没有出现拟效延续其豪放词风的作品集,至蔡松年《明秀集》的问世才将以苏轼为代表的豪放词派传播到金朝士子群体中,北方民族特有的彪悍民风决定了金人对豪放词派的高度接受与认可,引得众多文人模仿学习。蔡松年对苏词的拟效与创新推动了豪放词风的进一步发展,而推动豪放词派趋于成熟的辛弃疾正是得益于蔡松年的深远影响。作为苏辛豪放派发展历程中必不可少的重要纽带,蔡松年从话语用韵、归隐情思、题序创作等多个方面皆直接影响了辛弃疾的创作[5]。如辛弃疾“药笼功名, 酒垆身世, 可惜蒙头雪”[21]111与蔡松年“药笼功名, 酒垆身世, 不得文章力”[15],再如辛弃疾“妙龄秀发, 湛灵台一点, 天然奇绝”[18]283与蔡松年“妙龄秀发, 韵清冰玉洗罗纨”[15]等诸多话语承用之处。有别于南宋诸家的辛弃疾直接师承了蔡松年的词作风格,这也正如赵维江所言:“稼轩体从根本上讲是一种‘北宗’精神的南移。”[14]106辛弃疾通过蔡松年这一枢纽,将蔡松年延续的苏轼词风发扬光大,并且融合了苏蔡二人风格传播至南宋,给南宋词坛注入了新鲜的血液,由此豪放词派逐渐被越来越多的南宋词人所喜爱。

金词与北宋词之间的关系密不可分,金词正是在承继了北宋词特别是苏轼词的基础上不断发展的,而开金代百年之词运者蔡松年,对于金词的发展有着不可磨灭的作用和意义。蔡松年的词作无论是质量上还是数量上都可以推为金代文学成就最高者,但其作品始终未能得到重视和研究,《明秀集》的排印、点校工作也几近空白,因此蔡松年的词作价值一直未能得到广泛的彰显和认同。通过探讨蔡词之于苏词承继及新变,可以观照文人及创作之间选择与被选择关系的重要性,也正是因为这样一种关系,文学才得以流传、发展和进步。