父母深度焦虑的背后,“鸡娃”到底是谁的过错?

2021-12-13■乔禹

■乔 禹

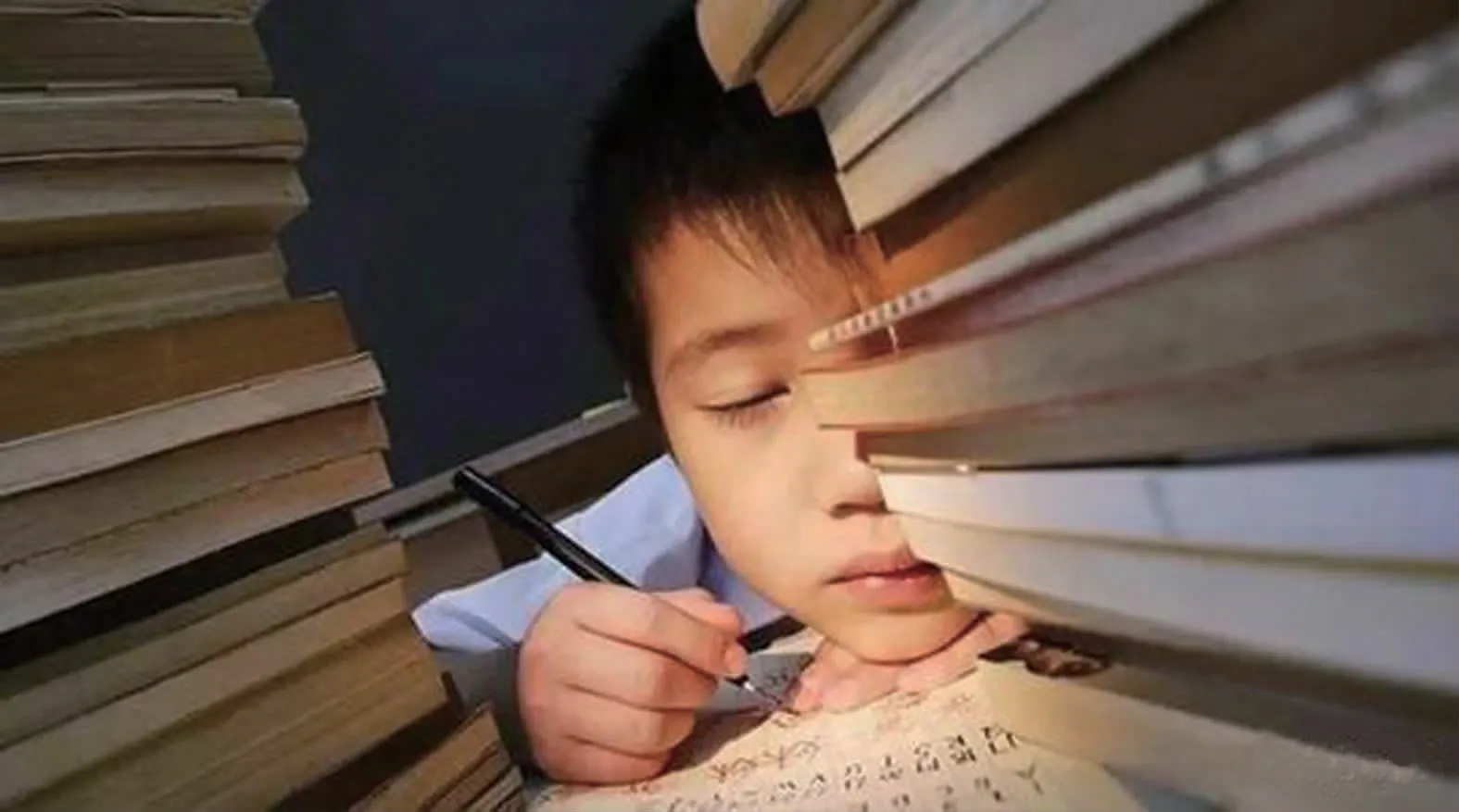

“鸡娃”一词在近几年喧嚣尘上。何为“鸡娃”?就是指为了让孩子努力学习、成绩优秀,不断去给孩子“打鸡血”,各种补习班纷至沓来,只为了孩子在步入社会后能功成名就,不要泯然众人。

“鸡娃”的父母

“‘鸡娃’?我没听说过这个词语,他们一定是羡慕我们家孩子从小赢在起跑线!”

“让孩子早早开蒙启智有错吗?”

“我们这都是为了他以后好,你没孩子你不知道。”

“现在竞争多激烈啊,一定要多学,以后才能不吃亏。”

“多掌握几门技术,以后才有出路,当然学习是不能落下的。”

……

“望子成龙”的思想长期根植于中国的教育土壤,家长把自己未竟的事业、无法完成的心愿同孩子的未来高度捆绑,却常常忘记最初的希冀——只是孩子可以健康快乐地成长。

但是当自己发现,周围的其他孩子都开始上各种补习班、各种专业班后,他们又会开始陷入各种焦虑,直到最后干脆也加入了“鸡娃”大军。

当年他们自己在同学竞争过程中曾是失败者,他们的成绩不好,所以他们更希望孩子能够更加优秀,总不能“一代不如一代”吧!

前段时间,微博上有一条热搜发人深省,其中一条热门评论更是平地一声雷。

“做了家长才知道,逼孩子真的比逼自己容易,什么省吃俭用,什么天天送孩子去辅导班,你让家长坐下来读两页书试试。我的观察,人果然为了不思考什么事都做得出来,为了不读书也是什么事都做得出来。”

“鸡娃”家长的迷惑行为大赏

【迷惑行为一】娃在教室学着ABC,你在门口刷着666

网络上有一张图片特别有意思,画面中,一家英语补习机构,大厅里摆满了座椅,供父母们在外面等候休息。孩子们在上课。教室里传来朗朗的读书声,是一首优美的英文诗。

这时,耳边传来一阵刺耳的笑声,听起来像极了某音的搞笑段子。两个家长笑嘻嘻地抱着手机,每隔十几秒就要凑在一起分享他们的新发现。

放眼望去,伴着教室里孩子们优美的读书声,等孩子的家长无一例外地低头刷着手机,这幅画面让人尴尬无语。

下课了,孩子们从教室里蜂拥而出,大人脸上个个写着“如释重负”。孩子的释放是“终于又上完了一节课”,家长的负担是“又上完了多少元的一节课”。

寒暄之间,几乎没有听到关于那首英文诗的沟通,只有“认真听课了吗”“举手回答问题了吗”的无内容询问和孩子敷衍的回答。

这又有什么用呢?

【迷惑行为二】我花钱了=你学会了

想必对于鸡娃大军来说,这个“不可说”的等式,早已在父母掏腰包买课的那一刻,就深深地种在了心里——越贵的课,效果就一定越好。

有个特别生动形象的比喻如下:

动辄几百块钱的一节课,早已成为“鸡娃”战场上的标配武器,是家长们的定心丸,认为只要把钱花到位了,就能请到最优秀的老师,把孩子送进最专业的课堂,学到最优质的课程,成为最牛的娃。

但事实上,这份期待与现实条件往往成反比,这枚武器常常在孩子学习效果不理想时,枪口翻转正对自己——花的钱越多,对孩子的失望值将会越高,就像是投资了一支烂股票,眼睁睁地看着自己的血汗钱打水漂。

这之后,将会是无休止的苛责:

“你知不知道你这节课值多少钱?”

“你在课堂上走神,就跟我丢了XX 块钱一样!”

“我给你花了这么多钱还学不好?真没用!”

于是,给娃花钱报班,忽然成为了一种必须要看到收益和回报的“风险投资”。但是,买股票赔了,只能埋怨自己没眼光。若是娃买课赔了,就成了娃的原罪。

【迷惑行为三】我的精力只能用来逼你,没时间逼我自己

曾经看过这样一个段子:“为什么总是听见小孩子挑食,却没听过大人挑食?因为大人只做(买)自己爱吃的东西。”

细品之下,谁说不是呢?

我们给孩子做饭时,常常要考虑膳食均衡,维生素、肉蛋奶必须安排全,就像给孩子制定的发展目标:德智体美劳全面发展。

可是,不是所有营养都对孩子的胃口,不是所有能力都能被孩子掌握。

大人们解释起自己的短板时,总有千万种理由。但面对孩子时,就非要把他们定制成不能挑食、不能拒绝的小超人。

总是听见家长说孩子:“认真听课有什么难的?”却从没听到过:“你坚持了这一天,真了不起!”

我一直疑惑的是,那些课外班为什么不设置成亲子课?不必设置互动环节,仅仅是把陪孩子上课的地点搬在孩子的旁边,陪他一起读一块儿写。我相信,家长们或许能更加坦然地接受课时费打了水漂的现实。

就像成年人在驾校学车,那些频频熄火、倒库失败的经历,不也是一节又一节打了水漂的私教课吗?

“鸡娃”自述

北京第一代“鸡娃”四岁开始学古筝,四年级以前她每天都在各个补习班穿梭:早上数学,下午古筝,晚上英语。除此以外,她还学过芭蕾、跆拳道、工笔水墨和素描。从小她接受的教育都是“鸡娃”式的,然而最后她也没有出人头地,做了一个普通的北京白领。

确实,“鸡娃”教育让我们比大部分同龄人赚得多一些,工作得轻松一些。但大家都是90后,都一样买不起房。

我们的爹妈鸡了我们20 年,可却万万没想到,我们没有机会刀耕火种、开疆拓土,还是只能在他们原先开辟的那一块小小的土壤上精耕细作。

不“鸡娃”泯然众人,“鸡娃”仍然泯然众人,这样做又有什么意义呢?大家都努力“鸡娃”,上升渠道不是仍然堰塞吗?又会有谁真正关心孩子是否快乐呢?阿兰在自己30 岁时,终于从内心接受了“人,生而平凡”这件事。这个过程并不容易,因为它意味着,那场与“普通人”声嘶力竭的叫板宣告了终结。

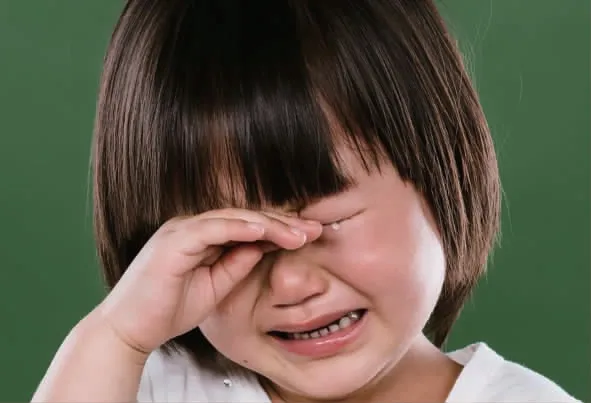

5 岁练芭蕾,练到韧带拉伤导致错过市内比赛的那天,阿兰从母亲的眼睛里看到了深深的指责,从此便做什么都小心翼翼。

小学三年级,她已经有了语数外3 门补习课,还有钢琴、声乐、芭蕾3 个兴趣班。那些老师每个都是母亲拜托各种人,花上万块钱请来的,就算不喜欢,也得乖乖去上。

那样过了3 年,她顺利升到重点初中,但真正的战争才刚开始。月考、季考不得低于年级前10;拿到国际游学名额;钢琴练到8 级,这些KPI,她都得完成。

然而,几座高山,她拼了命也没翻过,美国倒去了,但其实也是交钱去的。游学结束后,母亲又对她下了命令:“华尔街好美,你以后就去那工作。”

华尔街虽美,可“华尔街之梦”,不是人人都能做的。30 岁的阿兰,如今成了互联网大厂的一颗螺丝钉,有些存款,但依然买不起房。

高三那年,她就被诊断为中度抑郁,很长一段时间都在吃药,母亲的计划被搁浅,她只考上了国内一所普通大学。

如今大厂的工作也是靠几年的工作经验换来的,职场处处是围城,这已经是她最好的选择,她接受了现实,并不再去追赶任何人。不过,在生孩子这件事上,阿兰坚决拒绝,因为对这件事,她有着太深的恐惧感。

能给看到这里的家长同志一些启示,就是最好了,如何在时代的浪潮中寻找到自我价值感和感受平凡中的快乐,这才是当代学生和家长都需要不断学习的一堂课。

“鸡娃”是一条越走越窄的路,如果你带着娃踏上了这条路,也不要急着去追人群,三思而后行,会比盲目追赶好很多。

希望所有父母能从自己的个人议题中舒展开来,能找到合适自己的育儿方式。而同样重要的是,父母应该把精力匀出来用于发展自身,丰富自己的生活。注意力转移了,我们对孩子的心态自然也更平和,包容性更强,亲子关系也会从“剑拔弩张”的对阵中解脱出来。孩子自然也能喘口气。

毕竟大家好,才是真的好。孩子好,才是真的好!