全球经济治理体系变革的机制及其趋势

2021-12-12李敦瑞

摘要:在经济全球化进程中,作为一种公共物品,全球经济治理体系经历了从无到有并不断变革的历程。总的脉络是单一或少数国家掌控全球经济治理体系变得越来越困难,全球公共物品的供给趋向多元化。全球经济治理体系的变革本质上是公共物品供给的变化,但这由经济全球化的发展及其面临的各种问题即公共物品需求的变化所引致。就其机制而言,全球经济治理体系是在经济全球化的持续发展中伴随公共物品供给和需求的演进,在大国组织供给以及其他国家和主体参与的条件下实现变革。当前,经济全球化正处于复杂多变、充满矛盾的调整转型阶段,基于这一机制,未来全球经济权力分布将日益均等化,全球经济治理体系的参与主体将更加多元化,制度规则将更多地体现“普惠”特性,层次将更加丰富,理念也将更加完善。一言以蔽之,全球公共物品的多元化供给趋势正走向明朗化。

关键词:经济全球化;全球经济治理体系;公共物品;机制;趋势

中图分类号:F114.3 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2021)05-0094-010

一、引言

在消费上具有非竞争性和非排他性的物品、制度、资源等即是公共物品。而全球公共物品则是那些能够使多个国家的人民受益且能确保代际公平的公共物品。①全球公共物品受益范围广泛,惠及世界上多个地區的若干国家甚至所有国家,而且惠及不同的人群、不同的世代,其供给主体超出单个国家并主要受国际政治经济关系的影响。基于这一定义,包括国际经济活动中的理念、规则、组织架构等在内的全球经济治理体系显然属于全球公共物品的范畴。然而,二战后建立起来的全球经济治理体系体现的是西方国家的利益和意志,冲淡了其作为全球公共物品应有的普惠性。尤其是经济全球化发展到今天,世界经济格局中充斥着各种矛盾和冲突,民族主义、孤立主义、保护主义抬头给国际经济金融秩序所造成的负面影响延续至今,加之近期新冠肺炎疫情肆虐、欧洲经济复苏乏力、美国持续对中国经济、科技进行打压,整个世界经济运行的“无序化”愈演愈烈。现有的国际经济制度安排既不能有效地应对全球性问题,也不能很好地反映冷战后新兴国家崛起所带来的全球经济格局的深刻变化,全球经济治理的危机日益凸显。近年来,包括二十国集团(G20)、金砖国家集团等全球有影响力的多边机制都纷纷发出变革全球经济治理体系的声音。改革世界贸易组织(WTO)主张的频繁提出、国际货币基金组织(IMF)份额与治理改革呼声的高涨,反映了全球经济治理体系作为公共物品在供给和需求上的失衡。全球经济治理体系究竟会发生怎样的变革,世界如何建设“自由、公平、非歧视性、透明、可预见、稳定的贸易和投资环境”王晨曦、彭纯:《大阪宣言:G20致力于实现自由公平贸易投资环境》,中国一带一路网,https://www.yidaiyilu.gov.cn/xwzx/hwxw/95341.htm,2019年6月30日,访问时间:2020年2月1日。,正成为当前全人类面临的重大而紧迫的课题之一。基于此,本文以公共物品理论为视角,结合经济全球化的发展历程,梳理其变革的脉络,并分析其变革机制和未来趋势。

二、全球经济治理体系的沿革

(一)经济全球化的历史进程

根据国际货币基金组织(IMF)的定义,经济全球化是指“跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形式增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强”。国际货币基金组织:《世界经济展望》,中国金融出版社1997年版,第45 页。基于这一定义,经济全球化要求在科技水平达到相当程度的条件下国际金融和贸易高度一体化以及国际分工体系的不断深化。自大航海之后,覆盖三大洋的全球远洋贸易逐渐增多。工业革命之后,全球化的贸易体系逐渐发育,特别是二战后,国际分工不断细化,国际贸易逐渐体系化。但直到20世纪80年代以后,全球范围的生产、分工和贸易体系才完全建立起来,国际金融网络也伴随跨国公司的国际活动、国际贸易的繁盛、全球范围经济一体化的推进而不断扩展。弗雷德里克·皮尔逊、西蒙·巴亚斯里安:《国际政治经济学:全球体系中的冲突与合作》,杨毅等译,北京大学出版社2006年版,第128—130页。1970年世界贸易额占GDP的比重仅为27.3%,1984年达到38.7%,到2008年更是高达60.7%。世界银行:国民经济核算数据,https://data.worldbank.org.cn/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS。1970年世界FDI净流入总量为101.7亿美元,1985年达到558.3亿美元,2007年时竟达3.11万亿美元。世界银行:平衡国际收支数据,https://data.worldbank.org.cn/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD。可见,真正意义的经济全球化始于20世纪80年代。然而,经济全球化并非“一日之寒”,其所需要件的形成需要一个长期的积累过程。因此,可以将20世纪80年代之前视为经济全球化的酝酿形成阶段,而这之后则是经济全球化的深化发展阶段。

2008年,世界金融危机爆发之后,世界经济增长面临深刻调整,国际经济格局变化巨大,而“逆全球化”浪潮又再度兴起,尤以近年来的英国“脱欧”事件和美国特朗普政府发起的贸易战为典型代表。2020年,新冠肺炎疫情肆虐全球,西方一些国家政客从狭隘的政党和个人利益出发,操纵舆论和民意,一些国家出现种族、民族、国别等身份歧视,各种保护主义经济政策在这些国家也频频出现,这表明逆全球化和保护主义势力再次借势猖獗。2021年,美国拜登政府上台后,在贸易、科技等领域针对中国这样的新兴国家,延续了“打压”政策。在新冠肺炎疫情尚未终结、全球经济百废待兴的关键时期,主要经济体之间的经贸合作依旧举步维艰,围绕全球气候治理的政治经济博弈波谲云诡。诸多现象表明,尽管从现有的技术条件、市场体系、生产方式上看,经济全球化并不会从根本上发生逆转。但发达国家产业空心化、收入差距拉大、新兴经济体与发达经济体之间经贸摩擦加剧等现象,都使人们对经济全球化的前景产生困惑。是推动包容普惠的经济全球化,还是走向保护主义?是维护多边的贸易金融体制,还是滑向单边主义?这些问题的存在表明,当前世界经济正处在“十字路口”,百年未有之大变局下经济全球化正处在关键的调整和转型时期。因此,2008年的世界金融危机是一个“分水岭”,可以将这以后直至今后一段时期视作经济全球化的调整转型期。从整个经济全球化的进程来看,大致经历了酝酿形成、深化发展和调整转型三个阶段。

(二)全球经济治理体系变革的脉络

二战之前,全球经济治理体系并未真正建立。例如,金德尔伯格就曾指出,1929年大萧条之所以影响深远、持续时间长久,就是因为国际经济体系中英国无能为力而美国又不愿意承担稳定它的职责造成的。Charles P.Kindleberger,The World in Depression, 1929-1939,University of California Press,1992,pp.236-291.這恰恰反映了全球公共物品供给的缺失,其后果是“保护主义”得不到有效管控,从而给人类社会带来惨痛教训。全球经济治理体系这一公共物品的最初供给是二战以后在美国主导下完成的,即布雷顿森林体系。这一体系建立在西方自由主义理论之上,对促进战后经济恢复和增进国际经济联系发挥了重要作用,但对于发展中国家而言还有太多不现实的内容,而且也面临发达资本主义国家之间经济力量消长带来的挑战。1971年美元与黄金的脱钩意味着布雷顿森林体系受到严重冲击。南北矛盾以及发达国家之间的经济摩擦表明,少数霸权国家主导下的全球经济治理越来越难以适应世界经济发展的需要。

20世纪80年代以后,真正意义上的经济全球化时代到来,消费和生产的全球化以及资本和要素的全球配置日益深化发展,全球经济治理体系也相应地变化并竭力与之相适应。在美国经济实力相对下降的情况下,“七国集团”(G7)这一领导性机制主导全球经济治理,反映了由美国领导的“发达国家俱乐部”在全球公共物品供给中共同作用的发挥。布雷顿森林体系总体架构得以延续,但面临深刻变革,比较典型的就是关贸总协定(GATT)由于越来越不适应世界贸易的许多领域(比如服务贸易和知识产权)和扩大多边贸易体制的需要,最终被WTO所替代。并且,新兴经济体和发展中国家也越来越多地参与到全球经济治理体系中,例如中国在世界银行(WB)、IMF合法席位的恢复以及加入WTO。

2008年世界金融危机以后,经济全球化进程受到剧烈冲击,调整转型势所必然。一方面,“逆全球化”事件不断,经济霸权主义仍然冲击着多边秩序;另一方面,包容普惠的理念日益深入人心,经济全球化在科技层面不断获得新的支撑。王小莉、李敦瑞:《经济全球化新趋势与中国国家经济利益的维护》,《上海行政学院学报》,2018年第2期。与此情况相适应,全球经济治理体系也正发生相应地变化:一是相对G7而言更具代表性的G20产生,并逐渐发挥主导作用;二是在IMF和WB等关键性机构中,中国为代表的新兴经济体投票权增加;三是代表新兴经济体利益的金砖国家领导人峰会(BRICS)产生,且影响力日益扩大;四是金砖国家银行(NDB)、亚洲基础设施投资银行(AIIB)相继成立;五是区域全面经济伙伴关系协定(RECP)等区域性多边机制的探索取得成效。所有这些都表明新兴国家向全球提供公共物品能力的上升、全球经济治理体系的改革和完善势所必然。

综上,全球经济治理体系作为一种公共物品,由少数国家供给越来越困难,随着全球经济治理的参与主体逐渐增加,打破了单一霸权国家或“发达国家俱乐部”的垄断。伴随一些国家的崛起,全球经济权力更加均等化的分布势所必然,加之经济全球化出现的新趋势,产生了对全球经济治理体系的新需求;但鉴于霸权国家和发达国家长期保有的实力和影响力,它们之间以及它们与新兴国家和发展中国家之间的关系协调,也影响着全球公共物品的供给。

三、公共物品的供需演进与全球经济治理体系的变革机制

全球经济治理体系的变革对应的是全球公共物品供给和需求之间的不平衡。鉴于公共物品的外部性特征,“搭便车”行为屡见不鲜,往往会出现“供给不足”的窘境。约瑟夫·奈认为在原来居于领袖地位的大国处于衰落的状态时,如果新崛起的大国未能提供全球公共物品,则会造成全球治理的真空。Joseph S. Nye,“The Kindleberger Trap”,Project Syndicate,https://www.project-syndicate.or g/commentary/trump-china-kindleberger-trap-by-joseph-s--nye-2017-01?barrier=accesspaylog. 这种情况指的就是国际政治经济学领域内探讨比较多的“金德尔伯格陷阱”。全球经济治理体系面临变革的任务,恰恰是这种全球治理“真空”在经济领域的一种体现。由于经济全球化具有两面性,既存在增进全球经济效率的正面效应,也带来收入分配不平衡、系统性风险的传播乃至经济金融危机等全球性挑战。陈伟光、刘彬:《理性认知经济全球化与全球经济治理——基于人类共同体理念的分析框架》,《社会科学》,2020年第7期。如何有效规避经济全球化的负面效应,成为全球经济治理必须面对的难题,反映了对全球公共物品的需求。而且,全球经济治理还面临着民族国家内部治理和全球治理之间的协调性问题。本质上,全球经济治理主要是国家或非国家行为体通过各种方式和平台,对全球经济事务、经济问题进行处理和协调,以维持正常的世界经济秩序。围绕这一本质而形成的由价值观、制度规则、组织架构组成的系统就是全球经济治理体系。全球经济治理体系作为一种全球性公共物品,其所拥有的治理能力、所发挥的治理功能体现了全球公共物品的供给,这决定了全球经济治理是否与经济全球化的发展相适应。当二者不相适应时,意味着全球经济治理体系面临变革的任务。

(一)全球公共物品供给和需求的影响因素

1.需求影响因素分析。

探讨全球经济治理体系变革的机制,首先要分析全球公共物品供给和需求所涉及的因素。从需求的方面看,其影响因素主要有这样几个方面:

一是生产和服务的全球化程度。科技进步深刻地改变了人类的经济活动和社会生活,使生产力发生了巨大的飞跃,对更大范围和更深程度资源配置的需求变得更加迫切,相应的能力也在不断上升;市场经济使分工和贸易在世界范围内不断得到拓展。金碚:《论经济全球化3.0时代——兼论“一带一路”的互通观念》,《中国工业经济》,2016年第1期。特别是今天,人类的分工达到前所未有的细化,更加需要广阔的开放市场与之相适应,国与国之间的相互依存不断被强化。跨国公司则是推动经济全球化最活跃的微观主体,基于降低成本、跨越政策壁垒、竞争资源或市场的需要,组织了世界大部分的生产、服务、技术创新、贸易、资金流动和人员往来,使全球化经济体系渗入到越来越多的国家和地区。在这些因素的驱动下,经济全球化持续发展,生产和服务的环节突破区域和国家,遍及全球范围。这种情况下,对全球经济治理公共物品的需求不断上升,贸易、金融、知识产权等方面越来越需要国际化的制度、规则、机制和理念。

二是参与经济全球化的国家数量及其相互利益的协调。在生产和服务全球化程度提高的同时,越来越多的国家被纳入全球经济系统中,全球经济治理体系面对的参与主体越来越广泛,国家间的利益关系更加复杂,利益协调的难度上升。尤其是在科技进步和商业模式变革的条件下,全球经济格局随之变化,参与经济全球化的國家收益难免出现分化,一方面不同国家的收益存在巨大差别,另一方面一国内部不同行业之间收益差距巨大。陈伟光、刘彬:《理性认知经济全球化与全球经济治理——基于人类共同体理念的分析框架》,《社会科学》,2020年第7期。参与经济全球化国家范围的扩大与利益的分化相叠加,势必会增加国家间“贸易战”“金融战”“科技战”发生的概率,对于全球经济治理提出更高的要求。这种情况下,全球公共物品原有的供需平衡极易因需求的快速上升而被打破。

三是国家内部经济治理和全球经济治理的协调。经济全球化使各个国家一定程度上结成了利益共同体,各个国家和地区都面对在“让渡主权”和“享受全球化利益”之间寻求平衡的问题。在生产和服务高度全球化的条件下,国家之间在经济上相互依存度高,各个国家国内经济治理的“外部性”越来越大,为了确保全球经济系统的效率和稳定运行,势必需要对各国经济政策进行协调。然而,“由于发展理念、发展阶段和发展问题不同,各国政策与法律的差异性很大,要在全球范围内制定统一的政策规则十分困难”,于津平:《全球经济治理体系的变革和中国的作用》,《江海学刊》,2018年第2期。面对越来越庞大的全球化经济系统,国家内部经济治理与全球经济治理相协调的重要性日益凸显。当这种协调难度上升时,全球公共物品的供需矛盾往往显得越发突出,全球经济治理体系变革的呼声将愈发高涨。

四是全球化议题的数量和复杂程度。经济全球化发展至今,全球化的议题是不断增加的。从最初的贸易、金融问题,到后来的气候问题、发展中国家的反贫困难题等,人类社会所面临的共同问题不断暴露出来。议题的复杂程度也在提高。例如,围绕经济全球化的利益协调,过去主要是发达国家与发展中国家之间的“南北矛盾”,如今这一矛盾出现分层,即分化为新兴国家与发达国家之间矛盾、较落后的发展中国家与发达国家之间矛盾,以及新兴国家与较落后的发展中国家之间矛盾三层。叶玉:《全球经济治理体系的冲突与协调》,《国际观察》,2013年第2期。正是基于这些情况的存在,对全球公共物品的需求越来越大。加之随着经济全球化在广度和深度上的不断拓展和延伸,全球公共卫生安全、数据主权、全球经济不确性等新的议题不断产生,加剧了对全球公共物品的需求,使原有的全球经济治理体系愈发显得“力不从心”。

2.供给影响因素分析。从全球公共物品的供给方面来看,首要的问题就是谁来充当“供给主体”。毋庸置疑,主要依赖制度治理的全球经济治理更多地依赖大国在其中发挥核心作用。国际经济组织、机构、机制、规则、规范通常是由经济规模和影响力较大的国家或者国家集团来供给或组织供给。过去,发达国家作为全球经济的“领导者”和规则的“制定者”,充当了全球公共物品“供给主体”的角色。但现在,围绕全球公共物品供给的一个突出难题就是新兴国家和日益崛起的发展中国家是否应当与发达国家承担相同的义务。这在国际贸易、全球气候治理等领域都表现得非常突出,各方往往各执一词,分歧常常难以弥合。围绕国际组织或机构的创设和掌控、规则制定、议程设置、代表权和发言权,各国之间尤其是大国之间一直存在竞争。孙吉胜:《新冠肺炎疫情与全球治理变革》,《世界经济与政治》,2020年第5期。这种状况背后隐含了两个关于全球公共物品供给的重要因素:

一是全球公共物品的供给能力问题。大国之所以能够供给或组织供给全球公共物品,主要在于其自身雄厚的实力及其攫取全球经济权力的欲望。无论是关键性的全球性议题(如多边贸易体制改革、全球金融稳定等),或者突发性的危机(世界金融危机、新冠肺炎疫情对全球经济的冲击等),主要还是依靠大国来主导应对。但是,在经济全球化的形成和发展过程中,国家间的经济实力此消彼长,这种变化往往快于制度体系和组织架构的变化。如果原先供给全球公共物品的大国实力下降,使全球经济治理面临“真空”的风险,往往会导致国际经济格局的剧烈变化,在没有其他大国进行弥补的情况下,“金德尔伯格陷阱”就会出现。因此,针对全球经济的“治理缺失”问题,需要考虑的一个重要因素就在于大国间经济、科技实力的彼此消长。这直接关乎大国全球公共物品供给能力的动态变化。

二是全球公共物品的供给意愿问题。利益是国家间合作与否的关键所在,大国亦是如此。“现代国家非常注重自我为中心,很少关心他国人民的幸福。”罗伯特·吉尔平:《全球政治经济学——解读国际经济秩序》,杨宇光等译,上海人民出版社2006年版,第362页。全球公共物品的供给意愿归根结底在于供给者的利益或权力是否与其承担的义务相匹配。回归到现实中就是全球化利益的分配以及在IMF、WB等重要国际组织中所享受到的权力,这直接关系到全球经济权力的国际分配。尤其是霸权国家和新兴国家之间对于全球公共物品供给意愿的变化和对比,表现得十分明显。居于霸权地位的国家为了避免霸权地位的丧失,固化原有权利格局,有选择地减少、甚至规避国际义务和国际贡献,而向新兴大国转移责任。王帆:《责任转移视域下的全球化转型和中国战略选择》,《中国社会科学》,2018年第8期。这势必引发全球经济治理中责任与权力的分配问题,为维护自身利益和经济主权,新兴国家对霸权国家的责任转移或是采取抵制态度,或是要求获得对等的经济权力。在经济全球化条件下,围绕“责任”与“权力”的博弈,决定着全球经济治理体系相关公共物品的供给意愿。

(二)供需演进下的全球经济治理体系变革机制

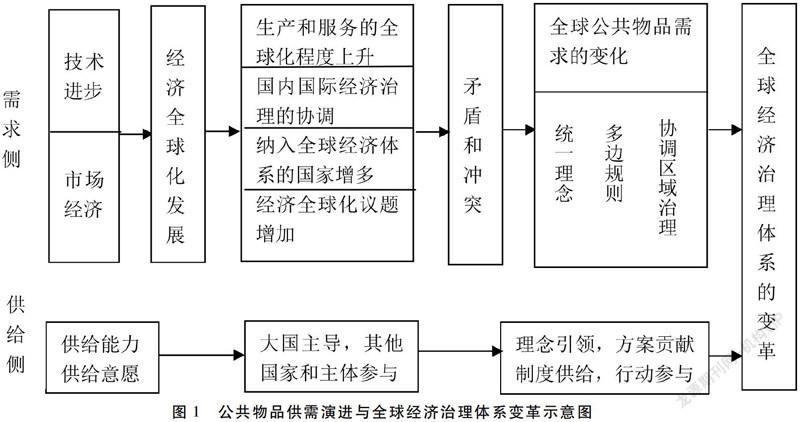

如图1所示,从需求侧来看,技术的发展加速了经济全球化的扩展,生产和服务的全球化程度不断上升,世界经济拥有了越来越发达的资源配置系统;市场经济体制和各国的经济开放政策为经济全球化的发展提供了制度上的支撑,越来越多的国家和人口纳入到全球经济体系中,国际分工在国际市场扩大的基础上不断细化。相应地,商品和要素流动的频率和速度不断上升。全球范围内的价值创造和分配,引致各国国内生产、流通、分配、消费不断纳入国际经济的大循环中,各个国家在全球产业、贸易、金融系统中的地位和各自获得的经济全球化利益千差万别。同时,一国范围内不同阶层、不同产业随着产业技术条件和全球市场的变化,其利益出现分化,经济关系趋于复杂化,人类社会面临的共同经济问题越来越多。贫富分化、知识产权保护、贸易不平衡等诸多全球性经济问题不断涌现,甚至当全球经济不平衡积累到一定程度,会出现极端的全球性经济危机。这也恰恰体现了经济全球化的两面性。在此情况下,国际经济关系中的矛盾和冲突不断滋长,体现在贸易、金融、科技等各个领域,如霸权国家经济“单边主义”与其他国家维护多边经济秩序的冲突,发展中国家争取平等发展权与发达国家试图垄断全球经济权力的冲突,以及国家间基于经济主权维护的冲突等。这导致对全球经济治理体系这一公共物品的需求发生变化,原来的供给状态越来越难以与之相适应。统一的为各国所认可的理念、能够起到协调各方利益且有约束力的多边规则,以及在经济全球化过程中多边治理与区域治理的协调,成为全球经济治理体系变革所涉及的最为重要的内容。

从供给侧来看,全球经济治理体系本就是为应对全球性经济问题而生。大国供给或组织供给全球公共物品,受自身的供给能力和供给意愿影响。就供给能力而言,在经济全球化的发展中,国际力量对比始终是变化的,全球公共物品的供给受制于所处时期的国际政治经济格局,尤其是霸权国家和新兴大国的力量消长。就供给意愿而言,围绕全球公共物品的供给,大国之间也需要就各自的权利和义务进行磨合或协调,其他国家随之跟进。可见,居于主导地位的大国在国家主体的数量、供给的能力和意愿上都是动态变化的。但经济全球化发展至今天,绝大多数国家的生产、消费、资本运作都无法脱离全球市场。即便是拥有核心技术和知识产权、保持一流生产水平和劳动效率的发达国家,也不可能拥有自身经济发展所需的一切条件和资源。各种全球性经济问题的存在和陆续产生,也使得单一国家难以妥善应对。维护自身利益和安全的需要,以及围绕管理全球公共经济事务的规则、机制、活动的博弈,驱使着全球经济治理体系这一公共物品的供给在反复和曲折中得以实现。当然,跨国公司、国际性组织在其中也发挥着不可忽视的作用,但是国家在其中一直居于主导地位,尽管它们掌握大量资源且在国际舞台日益活跃,但并不能替代国家的作用。罗伯特·吉尔平:《全球政治经济学——解读国际经济秩序》,杨宇光等译,上海人民出版社2006年版,第328—329页。

继续推动经济全球化是大多数国家经济发展的现实需要,在现代经济技术条件下任何谋求发展的国家都不能成为自我封闭的孤岛。这样,基于全球公共物品需求和供给两种力量的动态演进,全球经济治理的制度体系和组织架构逐渐产生变化,最终体现为全球经济治理体系的变革。这种变革显然是一个逐步积累的过程,并随着经济全球化的持续发展不断进行量变,最终在一定的时期完成质的飞跃。这反映出随着全球新经济问题对人类影响的广度和深度的增加,加强全球经济治理越来越成为世界各国的迫切需求。

全球经济治理体系作为一种上层建筑,始终需要适应技术的进步以及生产和商业模式的变化。技术进步和市场经济这两个关键因素导致全球公共物品的需求是不断演进的。这种经济基础的变化使得全球公共物品的供给也在发生变化,与之保持一种动态适应的状态。需求演进是根本的驱动力,体现了世界范围内生产力发展的客观要求。供给演进体现了国家意志及其国际协调与生产力发展带来的经济全球化的匹配。在大国主导、其他国家和主体参与的条件下,全球经济治理体系的变革就越来越表现为全球公共物品的供给跟进。首先,是理念引领和方案贡献阶段。国际场合中各种思潮、理论、方案不斷提出,并在对各种现实问题和利益关切中逐步汇集形成主流观念,甚至可能会在某些领域达成共识;其次,是制度供给阶段。多边国际机制成为国家间政治经济博弈的舞台,在国际制度形成过程中,通过规则和程序将理念和方案进行落实;最后,是行动参与阶段。这表现为在国际制度框架内进行经济活动和利益协调,并限制个别国家政府的机会主义行为。当然,全球经济治理体系的变革并非直线式推进,而是在复杂的现实条件、繁多的利益诉求和力量角逐下,循环往复、交替迭进。总体上看,在全球化的经济系统中,各个国家有着共同的利益,也面对共同的风险,需要达成共同的认识,形成共同的理念,制定共同的制度,采取共同的行动,以应对共同的难题。在单边主义与多边主义、零和思维与共赢思维、狭隘的民族主义与共同体意识持续反复的交锋与磨合中,经济全球化继续向前发展,全球经济治理体系不断与时俱进。

(三)供需演进下全球经济治理体系变革机制的现实体现

上述全球经济治理体系的变革机制在经济全球化的历史进程中有着充分的体现。在经济全球化的酝酿形成阶段,工业革命和市场经济促使越来越多的国家和地区纳入到国际化的贸易体系中。随着国际商品贸易和国际资本流动的增加,协调国际经济关系变得越来越必要,全球公共物品的需求随之增加。然而,在二战之前,由于缺乏全球公共物品供给,那一时期的大国或是供给能力不足,或是暂时还没有供给的意愿,在应对世界性经济危机时无法通过系统有效的治理来协调国与国之间的经济政策,一度导致“保护主义”盛行并最终带来灾难性后果,这恰恰是“金德尔伯格陷阱”所描述的场景。

二战以后,新的科技革命和相对稳定的国际环境促使经济全球化加快形成,生产的全球化程度大大提高,商品和要素的跨国流动更加便捷,参与全球商品贸易的国家在增加。

而以布雷顿森林体系为代表的全球经济治理体系意味着,国际社会对于战前金融贸易领域的混乱局面及其后果开始进行反思。从全球公共物品的供给方来看,战后的美国一度拥有绝对的经济优势,其供给能力空前强大;从供给意愿来看,在全球经济治理体系构建中发挥决定性的作用,掌握绝对话语权可以按照自己的理念和需要主导全球经济治理规则的制定,使全球经济治理组织成为自身在全球获取利益的工具,因此具有主导供给的内在动力。于津平:《全球经济治理体系的变革和中国的作用》,《江海学刊》,2018年第2期。与此同时,亚非拉国家民族独立意愿上升,取得独立地位的发展中国家为了本国的生存,需要享受国际分工的益处,参与全球经济治理体系并接受治理成为一种选择。可见,以二战为分水岭,全球经济治理体系在需求和供给两种力量的作用下,经历了“从无到有”的第一次变革。

如前所述,在经济全球化的深化发展阶段,生产和服务达到前所未有的全球化程度。这一阶段,从全球公共物品的需求方来看,全球经济的一体化特别是人、财、物、智的流动速度和规模达到空前的程度,跨国公司的活跃程度达到空前状态,发展中国家已经广泛地参与到发达国家主导的国际分工贸易体系中,全球性议题

无论是数量还是复杂性都达到了前所未有的水平,全球贸易和金融秩序的维持对于全球经济的重要性已经十分突出。而从全球公共物品的供给方来看,早在20世纪70年代,美国的综合实力已经出现相对下降的趋势,无论是供给能力还是供给意愿均处于下降状态。特别是金本位制的退出,反映了美国对于全球贸易和金融秩序管控能力的明显衰退。与此同时,欧洲、日本的经济实力快速上升,参与全球经济治理的意愿和能力也都随之增加,并且新兴国家开始成长起来,从被治理状态转向谋求一定话语权的意愿逐渐显现出来。因而,全球经济治理体系由美国主导转变为美国领导下的G7主导,同时原布雷顿森林体系面临深层次改革。

在经济全球化的调整转型阶段,国际贸易和国际投资的增速有所放慢,经济全球化进程趋缓,但随着技术的进步和商业模式的创新,产业链、价值链、创新链均已全球化布局,经济组织、生产和交易系统跨越国界成为常态,包括广大发展中国家在内的各国经济相互依赖、融合并使市场经济在世界范围得以整合,任何一个国家都难以孤立地生存和发展。与此同时,结构性困境、产业转移与空心化发展、全球性不平等上升、劳资关系恶化等问题经过长期的积累已显得非常突出。权衡:《经济全球化发展:实践困境与理论反思》,《复旦学报》(社会科学版),2017年第6期。这些都对全球经济治理提出了新的挑战和需求。在这一时期,国际力量和对比关系已经发生了深刻变化,以G7为代表的发达国家经济实力相对下降,其供给全球公共物品的能力整体有所下降。同时,经济全球化的利益分配不均使发达国家内部开始蔓延质疑全球经济治理规则公平性的声音,供给意愿下降。与之相对应,发展中国家在融入全球分工体系中实现崛起,但在全球经济治理机构中享受不到与其经济实力相称的权力,因此也对原有全球经济治理体系中的不平等提出质疑。其中,以中国、印度为代表的新兴国家参与全球经济治理的姿态越来越主动,供给全球公共物品的能力和意愿均在上升。在承担义务和享受经济权力方面,发达国家集团和新兴国家集团之间的分歧的确考验着全球经济治理体系的有效性。基于对现有全球经济治理体系的质疑或弥补,地区性的经济治理尝试不断兴起。G20机制、金砖国家领导人峰会、RECP的出现均是明证。总之,全球公共物品供给和需求的新变化反映了经济全球化在新的历史阶段的特征,至于以何种方式达成新的均衡,这决定了全球经济治理体系未来变革的方向。

四、基于公共物品视角的全球经济治理体系变革趋势

根据前文分析,全球经济治理体系的变革本质上是全球公共物品供给的变化,但这是由经济全球化的发展及其面临的各种问题即全球公共物品需求的变化所引致。当前,经济全球化正处于一个非常复杂、充满矛盾的调整转型阶段。一些老的矛盾尚未解決,新的问题又已出现,二者相交织,倒逼全球经济治理体系加速变革。隆国强:《全球经济治理体系变革的历史逻辑与中国作用》,《中国领导科学》,2017年第11期。这也意味着全球公共物品的供给正发生着巨大的变化以适应经济全球化继续发展的需要,全球经济治理体系到了需要进行重大调整的关键时期。

其一,全球公共物品供给主体日趋多元化,单边霸权治理日渐式微,全球经济权力分布日益均等化,“多个大国共治”越来越成为全球经济治理体系变革的趋势。尽管世界进入多极化时代,但“一超多强”的格局尚未得到根本改变。经济全球化发展到今天,互联互通创造了制约大国关系走向全面对抗的可能。苏长和:《互联互通世界的治理和秩序》,《世界经济与政治》,2017年第2期。全球经济格局的深刻变化,也决定了全球公共物品的供给不能单独依靠某一个大国,只能在协调磋商的基础上共同完成。全球公共物品供给主体多元化已是大势所趋。尽管主要大国之间围绕各自享有权力和承担义务的博弈将贯穿始终,甚至在一些公共物品的供给上也会存在竞争,但随着新兴经济体作用的不断发挥,发达国家主导全球经济治理的格局已经开始松动,新的治理架构正在酝酿之中。王小莉、李敦瑞:《经济全球化新趋势与中国国家经济利益的维护》,《上海行政学院学报》,2018年第2期。因而,主要大国主导全球经济治理体系将越来越成为主流,全球经济权力分布将随着世界经济格局中其他大国的崛起而变得更加均等化,最终走向权力多极化。

其二,发展中国家将越来越多地参与全球公共物品供给,全球经济治理体系的参与主体将更加广泛。在生产和服务高度全球化的时代,发展中国家成为国际分工体系不可或缺的一环,在全球价值链中承担相应的功能。尤其是当互联网、大数据等信息平台或工具与生产和服务环节高度融合的经济条件下,为少数人服务的“精英经济”正被为大多数人服务的“普惠经济”所替代,人口众多的发展中国家的潜力和优势逐渐被激发出来,他们不仅是公共物品的需求者,还将参与供给。尽管G20国家占全球经济的主流,但随着越来越多的发展中国家崛起并在新兴大国的倡导下共同参与公共物品供给,以弥补发达国家越来越倾向于“本国利益优先”情况下的供给不足,这将使民主协商治理成为一种诉求,推动着国际秩序由“中心支配外围”向“平等互惠”转变,反映各个国家的共同利益的制度供给将更具生命力,金碚:《论经济全球化3.0时代——兼论“一带一路”的互通观念》,《中国工业经济》,2016年第1期。全球经济治理体系将更多地体现各种主体平等参与的愿望。

其三,国际贸易、金融、知识产权的制度规则作为重要的全球公共物品,将越来越多地体现“普惠”特性,全球经济治理体系需要起到调和与兼顾各阶层利益的作用。发达国家整体上是经济全球化的受益者,至今仍在多边金融和贸易机构中享受着超出其经济比重的经济权力,但其内部的反全球化力量在滋长,其中一个重要因素在于经济全球化的利益更多地为跨国公司所攫取,劳动相对于资本在利益分配中处于劣势,势必影响其经济政策。发展中国家内部也有劳资关系紧张的问题。这直接影响了全球公共物品的供给意愿,并且也产生了新的对公平规则的需求。打造人人享有、可持续、健康的国际贸易和金融秩序的呼声越来越高。近年来,在联合国、亚太经合组织、G20峰会等多种重要场合,类似的表述不绝于耳。围绕关税、汇率、投资、知识产权等国际贸易、金融领域的规则正面临改革。例如,在WTO这一多边贸易机制面临改革的背景下,其中有关劳资关系的内容受关注程度日益上升。可见,在全球化的调整转型中,完善全球公共物品供给,构建更加公平、包容的制度体系已是众望所归。

其四,全球经济治理体系的层次更加丰富,围绕公共物品供给方式,各种机制的尝试将会增多,以弥补原有框架体系的缺陷。二战后以分工协作为指导思想而形成的包含专门性机构并以联合国作为总协调机构的体系,在无政府状态下常常有失协调。叶玉:《全球经济治理体系的冲突与协调》,《国际观察》,2013年第2期。今天国际治理与国内治理的边界日渐模糊,信息技术、环境气候、金融稳定、移民问题等许多领域的问题均需跨越国界的治理,一国的国内政策极易产生国际上的外部性。而且,已有的多边框架机制的代表性和包容性有限,难以满足经济全球化进一步深度发展的要求,全球公共物品供给与需求不匹配的情况已经十分突出。因而,围绕国际经济秩序的制度安排,各种创新和尝试仍将持续不断。跨国公司、非政府组织等各类机构将越来越多地在部分全球公共物品的供给中发挥作用,以应对全球化发展中政府治理难以企及或相对滞后的特定领域;各种区域性机制在大国的主导或倡导下得以尝试或推进,试图寻求对多边机制治理缺陷的弥补,在部分领域也可能会形成对多边机制的制度竞争;以国家为主体的多边机制也将在制度的包容性和灵活性上继续努力,试图解决成员国因全球化发展而带来的国内治理难题并致力于形成对各国经济政策的协调,以避免因政策“外部性”而造成的恶性竞争。这样,全球、区域、国内以及特定领域的经济治理,形成层次丰富的体系,公共物品的供给方式也将趋于多样化。

其五,全球经济治理理念将更加完善,公共物品的多元化供给将获得更多理念层面的支撑,“共同体”意识越来越成为全球经济治理体系变革的主流意识。全球经济治理原本意在以非权威性、多边参与、多元主体、平等互动为原则,推动国际社会就共同关切的问题开展更灵活、更有效的国际合作。吴志成、吴宇:《人类命运共同体思想论析》,《世界经济与政治》,2018年第3期。但是既有治理体系“霸权治理”的色彩仍然很浓厚。随着人类所面临的共同经济问题日渐增多,尤其是在经济全球化发展到一定程度后,不同国家、地区之间的经济边界由泾渭分明转变为利益交织、相互依存的局面,人类社会已然结成命运共同体。“新冠肺炎”疫情的应对更加表明为了维护共同的利益和保持全球经济秩序的稳定,各国承担共同的责任势所必然。在此情况下,就全球公共物品而言,需求者不能只享受利益而不承担责任,供给者在各自能力有限的条件下更加需要联合供给,并且需要充分考虑供给收益和权力的合理分配以维持供给的意愿。在经济全球化进入新的历史阶段之际,人类社会达成新的共识越来越迫切,尝试在制度差异和多元文化的条件下,兼顾“付出”和“获得”,将“共商、共建、共享”等体现共同体意识的原则真正落实到全球经济治理体系中,反映了世界绝大多数国家的共同心声。

(责任编辑:石洪斌)