“现场”的技艺

2021-12-12郭屹民,刘家琨

二郎镇天宝洞区域改造项目“洞仙别院”作为本期“AT 建筑”的品鉴项目,展现了低技策略下的智性营造。而在洞仙别院以外,刘家琨在设计中一贯的对空间策略与结构策略的权衡,对建构与空间的把控,以及对中国当代建筑结构的思考同样引人深思。本次对谈将在项目推荐人郭屹民的引导下,探寻刘家琨“现场”的技艺。

As the observation topic of “AT Special”,the Renovation of Tianbao Cave District of Erlang Town shows the high intelligence tectonic triggered by low technic strategies.Besides this project,Liu Jiakun's balance between space strategy and structural strategy,his control of construction and space,and his thoughts on contemporary Chinese architectural structures are also thought-provoking.With the guidance of Guo Yimin,the project recommender of “AT Special” this time,we can have access to Liu Jiakun's “on-site” technique.

郭屹民东南大学建筑学院副教授、硕士生导师,结构建筑学研究中心主任。

刘家琨家琨建筑设计事务所主持建筑师。

1 适当技术

郭屹民:非常感谢刘老师能在百忙之中参加本期对谈,这是《建筑技艺》杂志改版后“AT建筑”首次尝试与项目主创建筑师进行对话。

其实我对家琨建筑一直很感兴趣,这可能与我的学术经历有一定关系。硕士阶段我曾就读于日本东京工业大学,这是一个在学术上有点特殊的学校,很多人称之为“东工大学派”,它最大的特点是习惯用批判的视角看待建筑学的问题。这里的批判并不是贬义词,它不是否定,而是试图通过变换角度,获得某种新的可能性的策略,以相对化、客观化的视角看待那些已经习惯的事物,得到既有认知之外的新发现,我想这是“东工大学派”带给我的学术影响。后来在王骏阳老师的指导下,我完成了与结构建筑学相关的博士论文,这一阶段的研究不仅让原本对结构一无所知的我重温了结构,并对这个之前并不感兴趣的领域有了新的感悟。

在完成博士论文以及撰写《结构制造:日本当代建筑形态研究》期间,我对结构产生了许多前所未有的全新认识,并希望从建筑学的视角去看待结构,而不局限于分析已有建筑的结构形式表现。本质上来说,我更希望以一种技术批判主义的视角,重新评价那些人们已经熟知的力流在建筑中的形态化。很多人认为“结构”是属于建筑学本体的重要内容,我并不反对这一点,不过我觉得有必要重新明确“结构”的定义。如果对“结构”的认知都含糊不清,那么武断地将“结构”推向建筑学本体显然缺乏说服力。其实,我在研究结构建筑学的同时,还对建筑的社会性有着强烈的兴趣,这也是由于我在东工大求学时受到塚本由晴等人的影响,如犬吠工作室(Atelier Bow-Wow)对行为学(Behaviorology)、共有性(Commonalities)的研究等。结构的本体性与建筑的社会性可以说是建筑学的两个方面,我一直在思考它们两者之间是否存在着交集?或许结构并不只有我们通常认为的本体的那一面?又有哪些结构上的事情是结构工程师做不了,必须由建筑师来完成的呢?在研究和写书的过程中,我始终带着这些疑问,也希望能有机会将这些疑问逐渐清晰化。

诺华上海园区南立面 © 存在建筑

因此在最近几年,我一直试图用批判的视角重新审视结构,甚至重新审视技术。在我看来批判结构和技术,可以让我们重新认识它们对于建筑学的意义。结构和技术对建筑的重要性不可忽视,它们是重要的社会物质基础,推动着人类社会,包括建筑学不断向前发展。技术属于科学,它的目标往往明确且清晰,但这也意味着它以普遍性为指向,具有明确与清晰的排斥性,而建筑却是多元的,具有多义性。当技术的清晰进入建筑之中,会使建筑获得技术的武装,并弱化、干扰建筑原本的多元和多义。因此,我一直在思考,结构是否具有多义的可能性?是否存在科学与工程之外的结构?或者说,结构到底是什么?

在洞仙别院项目的品谈会上,我所列举的结构的三种表现方式是我最近正在思考的一些内容。结构的性能(Performance)、表现(Presence)与感知(Sense),对应着结构从工程到建筑的安全、形式以及符号,或者有关意义的问题。工程上的结构性能与建筑学的结构符号应该是完全不同的,作为符号的结构并不一定受力,但作为某种文化的形式仍然能被认为是结构,比如“柱式”(Order)就是一种符号的结构,它们是否具有支撑的作用其实并不重要,更重要的是它在文化上对支撑的象征。当我以这种视角看待刘老师的作品时,我发现其中有很多内容可以解读,如早期作品中的再生砖、复合竹,它们既是物质的材料,又附带明显的社会性。技术非本体的意义呈现显而易见,它们与我所说的批判性存在关联,在承认既有对象的基础上,以另一种方式赋予其将来的可能性,从而获得对过去、现在、未来的连续性改造。

今天的对谈将从结构出发,通过进一步发掘刘老师在创作过程中有意识或无意识的结构处理,呈现其建筑学层面上的思考。第一个问题从《此时此地》中提到的“低技策略”开始。其实刘老师并非在每个项目中都面临造价紧张的问题,如诺华上海园区以及青浦新城建设展示中心,这两个项目的业主都不缺预算,但最终的建筑却没有刻意展示精致或奢华的形式感。而在一些造价有限的项目中,您的建筑也不会让人感觉很廉价,反而会表现出某些细致的推敲。这种在高技与低技之间高中见低、低中见高的做法,在我看来是有意为之,不知道这种看法是否准确?

诺华上海园区建筑入口 © 存在建筑

诺华上海园区细部构造 © 存在建筑

刘家琨:低技策略是在约20年前被提出的,那时我刚回归建筑界,设计了几个艺术家工作室。面对乡村的施工条件和有限的造价,无法实现高技的建筑,但我也不希望因此将房子做得简陋。当时每完成一个项目都习惯写点总结类的文字,以那些乡村建筑为例,我很明确地写下了低技策略。但在之后的20年里,很多人把低技策略误读为低技风格,其实两者存在很大差异,风格是对某种符号性的追求,而策略属于方法论。

中国在飞速发展,当时的建造技术和经济水平与现在存在很大差距,今天很多技术手段已经不成问题,我的项目建造也开始使用城市的施工队。我越来越觉得不论高技还是低技,其实主要取决于不同地域、条件下的适当选用,即“适当技术”,它没有界定技术的高低。比如,四川或西南地区的工艺条件稍差一些,作为建筑师,我会本能地或策略性地把方案做得不那么复杂,增加容错性,让设计和建造的结果更吻合,但江南地区的工艺水平较高,就能够做得更精细。举例来说,西村大院和苏州御窑金砖博物馆几乎是同时期建造的,西村大院比我预想得要粗糙一些,而同样的施工方式在金砖博物馆就要精细许多。这种“粗”与“细”的不同来源于地域性差异,我可以坦然接受,因为在设计阶段便预估到了建造的容错性。这些技术策略不是所谓的高技策略。我始终觉得策略这个词更带有方法论性质,类似的词语还有因地制宜,它不仅包含了材料的使用,还反映了当地的施工水准、人文特色及尺度感。细部的精准度能够体现不同地域的气质,就好比江南地区对密度、精准度的要求和西北地区截然不同,后者更倾向于粗犷,而不是精细的尺度。

苏州御窑金砖博物馆正立面 © 存在建筑

苏州御窑金砖博物馆东北视角 ©刘剑

郭屹民:对此我有两个问题。第一个是关于适当技术,坂本一成曾提出“便(biàn)宜主义”的概念,便宜是方便、适宜的意思,以顺其自然的态度解决当前遇到的问题。但这背后其实隐藏着很重要的观念问题,所谓的设计感会被便宜化一笔带过,那些刻意的操作,比如形式化或符号化会被抹平,由此获得更加扁平的体验,我觉得这也许跟您所说的“适当技术”有一定的关联。

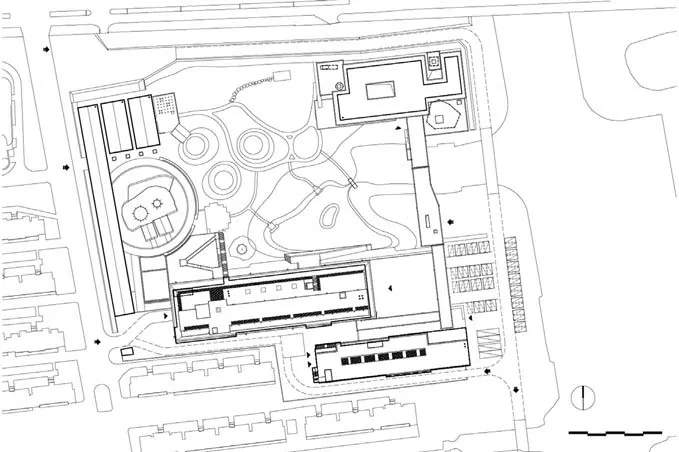

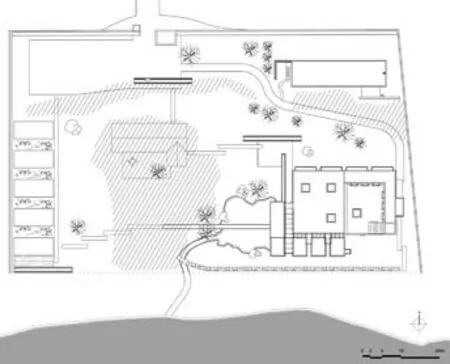

苏州御窑金砖博物馆总平面图 ©家琨建筑设计事务所

苏州御窑金砖博物馆廊桥内砖墙 ©刘剑

苏州御窑金砖博物馆廊桥 ©家琨建筑设计事务所

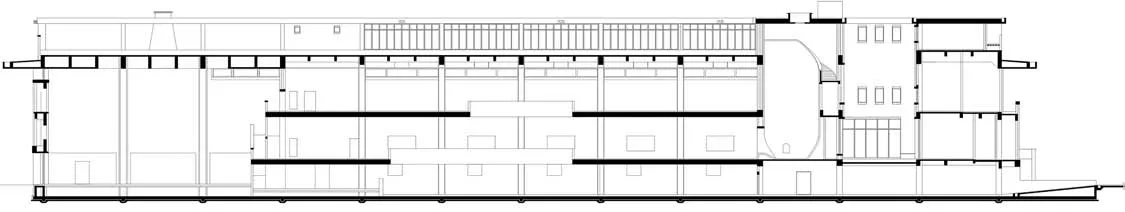

苏州御窑金砖博物馆剖面图 ©家琨建筑设计事务所

苏州御窑金砖博物馆序厅 © 存在建筑

第二个问题是关于苏州御窑金砖博物馆和西村大院这两个项目,它们虽然使用同样的施工方式,但最终结果却存在不小的差异,这与地域性、文化性相关,北方和南方、东部和西部之间的区别也是如此。刘老师之所以能够平静地接受这种差异,因为在您看来建造施工是对文化的自然表露。这一点让我想到阿尔伯蒂和维特鲁威之间的区别。阿尔伯蒂在文艺复兴时期所写的《论建筑》,其实是在批判维特鲁威在《建筑十书》中的观点。维特鲁威在本质上或许不算是建筑师,把他定义为建造工程师可能更合适。在我看来维特鲁威就是一位便宜主义者,他更关注在什么地方可以用什么方式去解决问题,是非常典型的经验主义者,但是阿尔伯蒂所提倡的是以科学、理念、抽象的方式来指导具体的问题,将抽象的思考与具体的问题割裂开。阿尔伯蒂作为文艺复兴时期的代表性建筑师,将建筑师的地位提升为工程的支配者,即建筑师要为整个工程负责,什么都要管,并且管得很细。但这些细致的工作往往都是通过抽象的图纸来实施的,今天的建筑无论是功能还是技术都与文艺复兴时期不可同日而语,因此建筑师也势必无法完全控制建筑的每一个部分。然而,与阿尔伯蒂的自上而下相反,自下而上的经验主义能够让更多可能性发挥积极的作用。因此,我的问题是,对于建筑的建造以及将来的使用方式,比如墙上的标牌、家具摆放的位置等非建筑师管控下的自下而上的介入,您都可以平静地接受吗?

西村大院断砖墙面 © 存在建筑

刘家琨:与其说平静,其实有时是无奈,有时又觉得无伤大雅,有时也无法接受。因为建筑的美是很脆弱的,贴一个标牌就可能把它破坏,但我会尽量让它不那么脆弱。

在建筑建成以前,业主会参与方案创作,在建成以后,建筑会存在几十年甚至上百年,建筑师不可能控制所有事情,甚至连家具布置都不一定控制得了。理论上来说,建筑师的任务在建筑落成那一刻就已经结束了,在此之后它将面临使用者意志的变化。我不是很清楚,像密斯、柯布西耶是如何做到对房间内的家具、装饰的控制,但在我的经验里,建筑建成后就难以控制了,使用者拆改建筑也不会通知建筑师。

当房子大体成型进入细部设计时是最危险的阶段,很多之前不发表观点的人全都站了出来,他们知道房子已经不会塌了,都想在即将完成的建筑上加入自己的审美。这个阶段我会格外注意,因为建筑仍在建造,如果能够严格控制,起码你的美学意志可以大致呈现。而当建筑建成以后,这些和项目没什么关系的人也就不会参与了,他们只是心血来潮罢了。和业主的后续使用阶段不同,在这个阶段我希望尽可能完成自己的想法,通过概念、空间、形象让建筑变得更加强有力,容纳那些未来可能加入的东西。

我参观过很多建筑,其中有些空间是不能有人存在的,或者说必须按建筑师的想法来使用空间,甚至摆放家具。也许是洁癖,也许是强迫症,他们觉得加入其他东西就破坏了这个房子,所以我们总能看到一些没有人的、精心构图的照片。但也有另一种建筑,就像我在孟加拉国参观过的路易斯·康的作品(孟加拉国达卡议会大厦),它们生长在土地上,有着自己的体量和力量,即使有人在那里洗衣服、晾衣服、放牛,也不是对建筑的破坏,反而是某种内容的添加。我希望建筑的初始概念能够达到单纯、结实、强大,并且足够包容,而不是把设计变成使用者生活的敌人,但依然需要寻求一种方法,坚持自己的美学意志。

西村大院交叉跑道上运动的人们 © 存在建筑

2 “包容”背后的建筑语言

郭屹民:受到刘老师所说的启发,我很好奇这些策略的有效性究竟可以到什么程度,而且这种策略应该和您提到的强有力的概念是融为一体的。在我看来,它们不仅可以被看作是形式,而且拥有着比形式更加宽泛的性格。

以筱原一男的作品为例,在他的住宅作品中家具必须是依据空间量身定制的,这显然具有排他(Exclusive)的性格。然而,从那个时期的建筑风格发展到现在,我们可以看到当代建筑师的作品中更多呈现的是一种包容性(Inclusive),也就是空间之中可以容忍更多的内容。从20世纪70年代开始,对“他者”的关注敲打着建筑中根深蒂固的形而上的壁垒,建筑中的双向沟通开始显现,双重主体的意识逐渐改变着建筑的形式与操作。建筑物对外的释放,允许外部内容的介入,并将未来的使用者也纳入这一系统之中的做法,使得一种未完成的形式成为一时的流行。我们也许可以称之为开放的状态,我觉得刘老师的很多形式处理都有着这种性格,这应该也是您策略的一部分吧?

西村大院交叉跑道与屋顶种植 © 存在建筑

刘家琨:建筑师有一种本能,总希望把自己的概念多实现一些。即使本能上有这种愿望,但具体的设计经验告诉我,应该更关注建筑最重要的部分,其他方面则最好具有包容性。包容不光是容忍,如果能主动考虑外部的介入,甚至可以为建筑加分。

在西村大院项目中,我其实只是做了一个“书架”——设定了简单而强烈的秩序,只有书本被放进去时,它才成为了书架,否则就是一个空架子。这是一种极端情况,很多时候建筑会比较脆弱,它的秩序或概念没有那么强大,而且也不一定有机会加入更多内容,或加入内容也不能使它更成立。在这种情况下你需要严格把关,把希望呈现的内容尽可能地添加进去,让建筑拥有自身的美感。

建筑完整的美感有时能在一定程度上阻止他者的介入,比如使用者和甲方想添加一些东西,但他发现这里已经什么都不缺了并且很美观,可能就会暂时搁置这一想法。但在另一种情况下,则必须权衡利弊做出选择。比如设计一个屋顶平台,按照人的行为常识,平台上应该有一些桌椅,或在屋顶做一个遮阳避雨的顶棚,这在理论上是可行的,但它会破坏建筑的整体价值,就好像有人要在万神殿完美的穹顶上加入额外的元素。这时我会进行判断,是把平台完全开放任由他们搭建,并接受我的建筑学目标因此而下降,还是完全不让他们进入平台,开放其他位置让他们发挥?有时我会防止他人介入,但有时我又会放任不管,这都是基于总体判断做出的决定。刚才我提到了路易斯·康的建筑,那些使用者大多集中在房屋的圆洞、墙角,或在河边洗衣服、放牛,这些都没有问题,但如果他们走到台阶中央,就会造成不和谐、不自然的景观。是严格保护建筑美学不对他人开放,还是实行民主制完全放开,这些选择来源于经验,能开放的时候就要尽可能开放,如果觉得开放会带来破坏就更坚持、更排他一些,这两种情况对我来说都有可能。

文里·松阳三庙文化交流中心廊道活动 © 存在建筑

郭屹民:容许他者的介入并非无条件的,需要先以建筑师的价值观来形成某种具有秩序的框架,并确保其具有足够的包容性和开放度,再通过外部的介入与填充,让秩序更加多元和丰富,变得更为强大。但您也提到有些台阶不能晾晒衣服,或是有些位置不能张贴奇怪的标语,这或许就是秩序的框架之中最能表现建筑意志的部分,它们是不可触碰的。建筑应该是灵活的,核心坚固但外围的边界却充满足够的弹性,能够给予包括他者在内的外部元素以足够的机会。

西村大院内人的活动 © 存在建筑

刘家琨:是的,可以说是软中有硬,硬中有软。和我一起下工地的同事在不清楚我的想法时会觉得我有点双重标准,为什么这个地方坚决不让步,但那个地方就无所谓?其实这还是需要刚才所说的总体判断,建筑师不能只看见孤零零的建筑,还要加入人的行为活动来想象建筑的总体状态。当然我也不是那么有经验,有时也没有足够的预见性。

人是很灵活的,在对待这种灵活性时,你们可能会觉得我很狡猾,或者说我在做“对敌斗争”。与业主交涉的过程中有可能出现丢卒保车的情况,对方可能提出了十个想要加入的内容,能够征求意见已经体现出尊重,如果我全部否认就失去了谈判的机会。这时我会首先否决那些在我看来有破坏性的举动,最后剩下一两个就容忍了。这就是为什么在我的建筑里,有些地方一看就不是我做的,或者一看就不和谐,但大体上我能够接受它的状态,因为即便如此依然能看到设计最初的想法,分辨出哪些是后期加入的。所以我会强调使建筑表达出强有力的状态,而不那么脆弱,即使和介入的内容并存也依然有自己的形象。

郭屹民:在工地上有些东西不能碰,但有些又无所谓,这些不能改动的部分是不是跟建筑的概念有关?体现概念的部分不能容忍他人随意改变或介入,但其他部分作为概念的烘托或外延,是可以有自下而上的擅用或改动的可能?

刘家琨:以开窗为例,作为建筑师我希望让人通过窗洞看到某处,但在施工中因为种种原因没有实现。其实我想让人看到哪里,这本身就是很个人化的想法,看到另一个位置并非不成立。并且木已成舟,即使这不是最初的想法,但这是另一个和我等同的人可以接受的状态,那么我也可以接受它。

郭屹民:这应该可以理解为一种向使用者释放自由的方式。设计上限制得越多,使用者就越会感到拘束,产生处处被控制的感觉。随着外部的介入渗透到结构、构造、材料等,就需要通过某种策略将它们组织起来,变得更为建筑化。我们今天所讲的建筑到底是什么?是否需要将人的痕迹、人的自由介入等所谓非建筑的内容,通过某种策略转变成为我们所认可的建筑学层面的要素?

刘家琨:在参观洞仙别院时,大家对钢屋面的烂边很感兴趣,其实如果建筑位于江南一带,我们会使用激光切割,钢板边缘会非常整齐,而且构件间的连接也会有很好的工艺标准。但即便如此,我们依然会面临焊接时钢板受热变形的问题,无法做到完全平直,这是工艺上存在的难度。同时,这种对瑕疵的零容忍会使建筑变得更加脆弱。

上海青浦新城建设展示中心立面局部 ©家琨建筑设计事务所

青浦新城建设展示中心项目本身非常简单,它的难度在于一条长约200m的水平线。当时的工程负责人意识到水平线是决定建筑成败的关键,因此非常重视它的施工。而当水平线做好以后,建筑的主要部分已经得到控制,即使其他地方有一些小瑕疵也可以容忍。例如百叶边缘上有手敲的痕迹,当时我们考虑到薄石板垂下来很难做好,但在边缘留下一些痕迹反而可以掩饰这一问题,因此给予了容忍度。

再回到钢屋面的烂边,品谈时我说手绘的直线也是直线,虽然近看是曲线。对施工的估量,对机械绘制的直线或手绘直线的选择,等等,都有我的综合思考。平面上的参差放在具体施工中时,会和其他东西融合在一起,有各种各样的不整齐也都没有关系了,这是综合思考的结果。一般来说,不是特别细致的人不会注意到这一点,外行看热闹看不到这些,但内行看门道会发现这些细节,所以大家都注意到了这一处理方式,我还挺得意的。

郭屹民:其实手绘线和手写字非常类似,手写的信件能显现出人的存在,但机器打印的信件会隔离人与人之间基于物质的联系。手工的操作能将人的身体性融入物质之中,就像您提到的窗洞的例子,他们并不一定要按照建筑师规定的方式去看,而可以有任意观赏的自由。青浦新城建设展示中心的石百叶和洞仙别院的钢屋面边缘都是不平整的,让施工者有自由发挥的空间,但这种自由需要被限制在建筑师设定的框架范围内,如果超出这个范围可能就无法接受了。我想请问刘老师,这种向施工者释放一部分自由的建造策略,跟您所说的向使用者释放自由的空间策略是否存在关联?

刘家琨:对施工的处理主要是因为难以实现完全平整,即使是激光切割也难以保证各个方向都很完美,就好比四川有句话“你把他打死又救活,他还是要犯同样的错”。

郭屹民:假设工人能做到完全平整,您还会采用同样的策略吗?

刘家琨:不一定。烂边其实是一种积极解决问题的方式,如果我把边缘做得非常平直,你们可能就注意不到了,或者只会觉得工艺不错。但是以积极的方式对待可能出错的地方,这种对精准性的反抗会让人觉得很有意思。它不过是个檐边,不是一定要非常精准,有一点参差也没关系。并且这样的烂边还具有一定功能性,因为雨水的表面张力不均衡,会自然滴落。

有趣的细部处理方式绝不是凭空想象,而是要解决棘手的问题。这些问题对我有一定的激发性,会引起我的思考。为什么它不是像激光切割一样平直的边缘?为什么这样做不可以?在洞仙别院项目中,设计的高容错性可以调动工人的积极性,如果要求工人做到像机器一样,他会觉得很困难,也很抗拒,但如果它本身已经是一个烂边,那么即使没法像激光一样精准,但工人也会想办法在能力范围内将偏离太多的位置调整回来。在容易出错的位置开动脑筋,反而有可能创造新的方法。

郭屹民:容忍的方式能够让人的痕迹以及人的操作介入进来。回顾刚才提到的适当技术或便宜主义,其实洞仙别院的烂边也自然而然地解决了很多问题,比如回避了几乎无法实现的加工精度,解决了滴水问题等。同时,这样的操作也在某种程度上弱化了形式的视觉性,消解了建筑中的刻意感。您提到钢板加工的普遍做法是精细的、平直的,但有没有想过将它们加工成弯曲的呢?换一个视角看待问题是否有新的可能?“Bricolage”在我看来也是一种经验主义或便宜主义,通过重新组合手中现有的资源,为项目重新设定方向,它并不是科学地向着既定目标直线前进,正如刘老师的很多项目从设计、建造到落成,总是曲折前行,是非线性的。

刘家琨:便宜主义、相对化让我感觉像在往后退,我是在容忍、让步或不得不使用某种策略,但其实我非常希望这些事物能够最终成为我的建筑语言。烂边被内行人关注变成了语言,砾石加六边形植草格也成为了语言。用砾石铺满整个地面很常见,它的优点是比较随意,但缺点是石子会移动,走上去会打滑。加入植草格以后,砾石看起来还是随意撒进去的,但由于植草格本身的秩序性,使得无序和有序同时存在,也解决了石子移动的问题。虽然这些都是对细部的处理,但最终能够形成语言,是我非常关注的。

3 建构与空间的平衡

洞仙别院耐候钢屋面撕边 ©家琨建筑设计事务所

郭屹民:在洞仙别院项目中,手工方式打造的料石墙面将石头在表面拼贴,并为石材留缝,我们可以清晰地看到它们是被贴上去的,而非砌筑。这让我想起了您在最早期的罗中立工作室中使用的鹅卵石墙面,鹅卵石其实也不是砌筑材料。另一方面,刻意表现建构很容易弱化空间的体验,反之,强化空间体验又会让人感觉忽视了建构问题,尤其是建构所秉承的所谓真实性。如果让您选择,空间与建构哪个才更能体现设计上的偏向?

刘家琨:建构是我重回建筑界以后才慢慢了解的。当年张永和和王骏阳提出关于建构的主题,以及《建构文化研究》(中文版)的出版在建筑界引起广泛讨论,但后来朱涛又提出建构没有绝对的真理。我认为这是因为朱涛的学科知识很丰富,能够站在已知者的角度看待建构,从而认识到它并非真理。但在那个年代,中国的建筑设计还没有找到明确的方向,建筑师需要补上建构这一课。当然,我并不是反对朱涛的批判,只是说他提出的时机并不恰当,就好像对即将高考的学生说数理化在大学毕业后完全没有用一样。当重回建筑界,我需要找到更属于建筑学的基本技能,因此我重新学习了建构理论,仔细阅读了《建构文化研究》这本书。建构可以让建筑的主体、客体、等级、层次更加清晰,但我也认同建构没有绝对真理,它只是一个时间段内的相对真理,但即使是相对真理也是非常重要的。

我希望尽可能不要在建构上出错。洞仙别院品酒阁的立柱是项目中我最难接受的错误,在上一版方案中使用的是梁枋相加的方式,柱上有出头,但后来工程耽误了很久,很多参与项目的同事都离开了,方案交接出现了问题,导致最终虽然转换成了焊接钢结构却依然保留着原本的形式。虽然很多人说这样做也很美观,有传统建筑的感觉,但这种前期方案的遗存对我来说是建构的错误,十分遗憾。另外,石墙上的钢悬挑构件在斜插到墙上时应该用混凝土构件承接,但在施工中工人忽略了承接处,导致钢构件直接插在了料石墙里,这也是一个遗憾。我希望展现受力的逻辑,虽然不一定体现力流,但交接节点的形式是我很关注的细节。

洞仙别院的料石墙面是出于对建构的考虑。我们希望建筑的基座部分可以和原始地貌融为一体,但基座部分面积很大,不可能仿山仿石。墙面选择石材是希望从山地中提取材料,经建筑学语言抽象处理后在观念上融入地形地貌。石头砌筑抗震性不够,石材贴片看起来非常简陋,而干挂的技术状态更适合城市建筑。我们也考虑了造价问题,薄片干挂价格较贵,并且会改变石材的天然气质,贴片不需要龙骨,便宜一些,但太简单丑陋。因此最终选择了复合墙的做法,在混凝土墙面上预留梅花筋,再将有一定厚度的石材固定。料石墙面在工法上是砌筑的,这与干挂、贴片的工法有着截然不同的含义。

对建构与空间的权衡也与策略有关。如果想表达纯粹的空间,精巧的节点就会变成一种干扰,显得主次不分。例如安藤忠雄和卡洛·斯卡帕的策略截然不同,安藤忠雄倾向于表达光影和空间,所以他的建筑中没有强调节点,而卡洛·斯卡帕希望强调连接感,节点是他最用力的部分。建筑师的关注点不同,使用的战术也各不相同。在做何多苓工作室时,我对于节点、建构还有些模糊,但我能感受到在这个砖混结构、面积不大的工作室里,做一个纯粹的空间会更有力量。如果既想突出空间,又要加入节点,会让人不知道注意力应该集中在哪里。

何多苓工作室入口 ©家琨建筑设计事务所

何多苓工作室模型鸟瞰 ©家琨建筑设计事务所

何多苓工作室模型立面 ©家琨建筑设计事务所

郭屹民:在建构与空间之间,建筑师时常需要做出选择或取舍。建构有时的确会弱化空间,通过舍弃建构的表现来换取空间的表现会成为一种代偿。西扎就使用了这样的方式,他尽量避免将技术直接呈现在空间中,在我看来他并非不在乎技术的细节,而是通过精心的推敲将其隐藏。对技术细节的隐匿是非常建构的处理,只不过是非显露的反向操作。

刘家琨:西扎对空间和建构早已驾轻就熟,能够掌握二者的平衡。我在后期慢慢也找到了这种状态,在需要强化某一主题时可以有所表达,而其他部分无需表达,或是表达另外的主题。例如,可以有分寸地在外立面上表现节点,因为它与空间无关,但如果在内部空间中跳出某个节点,其实是没有掌握好主次关系。

郭屹民:这让我想到了坂本一成提到过的“适可而止”。我本人很喜欢这个词,它代表着在表现建筑的形式时,设计者应该具有更加整体的视野,而不应拘泥于局部和细节,越是精彩的细节,也越有可能损害空间的整体关系,甚至是建筑的概念。

刘家琨:这个词有点像一个人在拼命往前冲,但通过“适可而止”把自己往回拉一点。“点到为止”也许更积极一些。

郭屹民:我以前还用“举重若轻”形容过这种状态。

刘家琨:适可而止的前提是建筑师已经处于不顾一切的状态,而举重若轻或点到为止更加正向,意味着建筑师需要拥有驾驭总体的能力,选择做到什么分寸。

郭屹民:洞仙别院料石墙面的砌筑性是界面肌理化(Texture)的过程,除此之外,您在梁柱中留下模板痕迹时,也会刻意将它肌理化。这种做法与其说是强调构筑性,不如说是突出边界性,这似乎也是您经常使用的方式。洞仙别院的耐候钢板是一种被肌理化的边界,只不过它的边界位于顶面;建川文革之钟博物馆的边界被释放给外部的市集活动,外部是世俗世界,内部是精神世界,将日常和非日常并置,并将使用的痕迹作为空间的边界;鹿野苑的墙面被预先设定了使用方式,人的使用也是边界;西村大院中则将人的活动作为某种具有城市性的公共边界。从材料、结构、围护到对空间的处理,这些作品中呈现的各种边界、各种尺度以及形式变化的背后,是否有着某种空间意识上的连续性呢?

建川文革之钟博物馆总平面图 ©家琨建筑设计事务所

建川文革之钟博物馆正立面 © 存在建筑

建川文革之钟博物馆旗展区底层平面图 ©家琨建筑设计事务所

建川文革之钟博物馆钟展区底层平面图 ©家琨建筑设计事务所

刘家琨:对于作品的边界性,有时我只是根据基本概念,觉得应该这样做或不应该这样做,这是我思考问题的方式。

洞仙别院最初就确定了建筑的双重性格,所以后续的结构、材料、工法都会顺着这个思路进行。它的基座是重的,灵感来源于酿酒,我会本能地使用石材、湿作业工艺、拱形梁等“重”结构,并自然而然地留下模板痕迹;而上部轻盈的部分来源于品酒后飞扬的状态,选择耐候钢材料、干作业工艺也很符合这一概念。其实轻重对比是相对的,在照片上看,庞大的山体将亭子衬托得非常轻巧,但在现场却能感受到它的体量与重量,轻与重在与山体比较或与自身两套体系比较中不断转换。

建川文革之钟博物馆是另一种策略,外部开放的框架结构代表世俗空间,可以随意拆改,而内部是砌筑的精神性空间。我常用烂桃子来比喻,桃子的外层果肉是柔软的、易腐的,而内部的果核是坚硬的、不朽的,框架结构和砌体结构能够直观地体现这种概念。并且作为文革博物馆,那个年代还没有框架结构,在我的记忆里那时的房子都由红砖搭建,概念性材料的使用让它的建筑氛围也具有时代感。建筑投入使用后,与我们设想的一致,外部空间具有很强的不确定性,被改动了很多次,而内部空间始终没有变化。

郭屹民:在建川文革之钟博物馆中,结构决定了日常与非日常、介入与不介入,您希望建筑最核心的部分永恒不变。而内外对比的关系是更加重要的概念,外部的开放是空间策略的一部分,它使建筑向城市界面扩散,并进一步衬托内部空间的精神性。

建川文革之钟博物馆走廊内红砖墙面 © 存在建筑

刘家琨:外部的变化越多、越灵活,越能体现世俗的易朽易变,并使内部不变的空间显得更加恒定,二者是对比关系。

4 概念的“支撑”

郭屹民:我注意到在洞仙别院中,您为很多屋顶开了窗洞,并在挖洞的位置种树。

刘家琨:我其实没有挖洞种树,那些地方本来就有树。

郭屹民:您是确定了树的位置,再把洞挖出来。

刘家琨:对,挖洞种树其实有些多余。通常情况是场地内有一棵树,如果我的建筑需要建在那里,我会将它保留,并且挖一个洞让它继续生长。如果树与建筑不冲突,它就和我没有多大关系。

文里·松阳三庙文化交流中心廊道内保留的树木 © 存在建筑

苏州御窑金砖博物馆砖窑构筑物 ©家琨建筑设计事务所

建川文革之钟博物馆章展区内部光线 © 存在建筑

郭屹民:场地内的树虽然不是具象的、技术层面上的支撑构件,但是否可以将它看作某种观念上的支撑呢?您是否为了突出树的既有存在,在设计上将屋面处理得更加轻盈,仿佛漂浮在树丛之间?在我看来设计似乎有弱化结构柱的意图,这让我想到筱原一男在白之家中故意将柱子顶部抽掉,让它变得不像柱子但又能统领整个空间。而伊东丰雄受到筱原一男白之家中柱子作为精神性存在的影响,在早期作品中野本町之家(White U)中,以中空的内院来表达观念上的核心作用,可以视为乌托邦式的无形之柱。

在苏州御窑金砖博物馆的作品中,为窑引入的光束成为了空间的核心;何多苓工作室围绕内部核心庭院展开环形体量;胡慧珊纪念馆通过极小的窗洞,使封闭空间与外部世界沟通,为空间带来封闭烘托下的存在感。这些操作是否都有着为建筑引入超越物理支撑的概念?

建川文革之钟博物馆中庭光线 © 存在建筑

刘家琨:对树的保留是自然而然的。品谈时林波荣老师也谈到了树的保留、天窗、自然通风等话题,其实在我看来都是天经地义的,所以介绍的时候没有提到。但当大家都关注到这件事,我觉得确实挺有意思的。如果场地里没有树,我可以有更多选择,利用天光营造氛围时也不一定会种树、做天井,但当场地内原本就有一棵树,我便可以利用它为空间赋予特质。树的保留表明了一个态度,可能正如你所说,它是概念的支撑,让空间里有自然的介入。

如果洞仙别院的接待展厅里没有那棵树,也许我就不会开天窗了,毕竟面向山谷的17m长窗才是重点,天窗和长窗如果离得太近光线会相互干扰。但好在它们离得不算太近,否则我可能会把长窗移到更远的位置。

郭屹民:参观树院时,我所有的注意力都被树和光线所吸引,以至于没有注意到空间内的柱子。虽然这些树不是刻意种植在这里的,但通过建筑学的方式,它似乎成为了空间的支撑,比真正的支撑结构更引人注目。

刘家琨:树院的柱子在两边的墙上。支撑当然还是依靠结构柱,只不过我们会将空间里非重点的内容隐去。在接待展厅里,长窗旁其实有很大的柱子,但长窗才是空间的重点,如果两边有柱子或其他秩序,势必会削弱建筑的主要空间方向。因此,我们将墙和柱连为一体,抹去柱子的痕迹,让游客的注意力集中在长窗上。

郭屹民:我注意到在您早期的作品中,框架和连续墙有时会同时出现,框架可以看作是摆脱了墙而出现的架构。怎样理解这些架构与墙的意义,两者之间有着什么样的关系?

刘家琨:一般来说,如果建筑本身是混凝土结构,会有很多不能完全掩饰的柱子,我希望在不损失使用空间的情况下,让围护的墙和支撑的柱子相互独立。然而通常的做法是将柱子和墙融为一体,观感上成为一堵墙,甚至有时内墙外墙均与柱子平齐成为一堵厚墙。在无关紧要的时候可以那么做,但不可能每个位置都如此。我惯用的手法是让它们分离开,比如让外墙向外平移,柱子脱离墙面向内平移,或是玻璃向外偏移一点,柱子不作为玻璃的分隔,而是被独立保留在内侧。当柱子和墙相互独立,空间的气质会更加自由,围护和支撑的结构性格也会更加清晰,可以明确地表现墙并不受力,柱子才是真正的支撑结构。

郭屹民:我觉得您对墙与柱的考虑中似乎也包含了基于建构的考虑。在建川文革之钟博物馆中,这两种结构是独立分置的,外部的框架结构可以确保空间使用上的灵活性,同样,在何多苓工作室的外围空间中也出现了梁和柱。这种结构上的使用策略,与空间中墙与柱的处理方式是否存在着某种相似性?

刘家琨:建川文革之钟博物馆中内部的砌体结构和外部的框架结构是分开的,而且结构上也不鼓励两种结构混合。何多苓工作室是砖混结构,外部没有框架,并且没有出现柱子,仅在空间上方有搭出的梁。

郭屹民:在我看来您对于空间的戏剧性操作一直是一种比较克制的态度,它们似乎更多地表现为节奏上的变化。

刘家琨:有时项目的外部资源非常丰富,包括场地自身的特点、周边资源,甚至藏品内容等。例如在设计鹿野苑时,我观察了全部藏品并做了仔细的研究。在这种情况下,外部资源已经足够了,需要处理并运用它,我会弱化结构表现,强调建筑的其他特点。而当外部资源匮乏时,处理方式截然不同。在国内经常遇到这种情况,需要在一块空地上设计一个展馆,但场地资源十分有限,展览内容也不确定,还设定了严格的建设周期,并要求建筑有一定特点,这就像无米之炊,只能在建筑本体上多花一些功夫,这时我会充分利用结构,将它变成建筑的内容,因此戏剧性结构会占较大比重。

鹿野苑石刻艺术博物馆总平面图 ©家琨建筑设计事务所

鹿野苑石刻艺术博物馆室外 ©家琨建筑设计事务所

鹿野苑石刻艺术博物馆展品细节 ©家琨建筑设计事务所

鹿野苑石刻艺术博物馆室内展厅 ©家琨建筑设计事务所

5 用空间解决技术问题

郭屹民:在洞仙别院中,您将耐候钢板的屋面肋倒置,包括其他项目中对连续墙体的处理,以及用板柱结构替代梁柱结构,让我感觉您十分在意对连续性的表现,甚至宁肯为此放弃一些结构或构造上的合理性。

刘家琨:说到板柱结构,我想谈谈最近在做的杭州钢铁厂改造项目。钢铁厂的遗存建筑在形式上已经非常自洽,要在此基础上补充新的功能,我的做法是介入一个具有江南特征的现代园林系统。由于钢铁厂的工业语言体系十分复杂,新建、改建部分如果和钢铁厂对比,在复杂度上没有任何优势,因此我的处理会尽可能简单。常规的结构元素是梁、板、柱,板柱结构在形式上将梁隐匿,省略一个基本的结构元素能使空间的观感更加发散,即便有玻璃作为气候边界,仍能产生内外连续的效果。这其实也与空间策略有关,如果与繁对比要走简的路线,减去一个必需的结构元素后,空间效果是非常强有力的。

郭屹民:在您近期的项目中,将耐候钢屋面肋置于屋顶的方式十分常见,这样做是不是要强调视觉范围内的水平连续性?

文里·松阳三庙文化交流中心廊道内的线性空间 © 存在建筑

刘家琨:使用了钢结构但又希望表达连续性,因此省略了一些细部处理。将钢肋倒置相当于遮蔽了一个元素,能让空间更加开放。

郭屹民:钢结构让人感觉非常适合线性构件,而当自然而然的线性格构被取消后,是否可以认为您是想更多地强调空间的序列?

文里·松阳三庙文化交流中心香樟书苑耐候钢屋面 © 存在建筑

刘家琨:是的,这是强调空间的做法。洞仙别院的品酒阁采用耐候钢吊顶,室内外钢板连通,在室内只能感受到板柱。品酒阁一侧面朝山峰,另一侧面朝山谷,与外部环境融为一体,空间的流动性和室内外的融通性,都因梁结构的遮蔽而增强。

郭屹民:按通常的做法,将梁翻至屋面上方会带来各种各样的技术问题,如卷材不连续、排水泄孔不易设置等,您的做法与其说是用技术解决空间问题,不如说是用空间解决技术问题。

刘家琨:以品酒阁为例,柱和顶都不能消减,而将梁置于室内在视觉上会比较复杂,为了实现通透的空间效果,只能将梁隐匿。品酒阁室内部分的屋顶由于保温等要求,采用常规做法浇筑混凝土,铺设保温层,最后撒上砾石,而在气候边界以外的部分,梁翻于屋面上方形成了复杂度,用T形薄钢板和变形梁实现悬挑。

郭屹民:在一些设计院的项目中,很多建筑师习惯使用工程技术手段来解决建筑空间问题,这样做的确会使得建筑变得精细,甚至精致。不过我很怀疑这样的设计方式是否属于建筑学的操作?与其说这些建筑中充满着空间,倒不如说是堆砌着技术。您提到建筑师应先有空间的概念,再用空间去解决技术问题,我觉得这是更加建筑学的方式。其实,构造图集、结构选型这些纯工程的技术性内容当然是建筑学的重要补充,但当我们选择使用它们的时候,应该始终以建筑学的视角将其转变为空间问题,而不是用技术来改造空间。

刘家琨:是的,建筑师需要拥有对空间和语言的明确想象,再用技术解决它,考虑什么结构可以使用,什么又绝对不行。非常规的空间需求不能以常规手段解决,如果在这时使用图集会给空间带来不适感,反之,如果对空间没有追求、没有想象,图集其实很实用。

建川文革之钟博物馆旗展区内部结构 © 存在建筑

郭屹民:空间与技术的博弈有时可能非常艰辛,对纯粹空间的追求必然导致与具体问题的对抗。但也正是在这些激烈的对抗过程中,一些新的可能性被激活了。

建川文革之钟博物馆章展区 © 存在建筑

刘家琨:有时会出现新的可能性,但有时不那么成功。例如洞仙别院的树院,我想将它打造为低矮、遮光的异常空间。它的高度为2.7m,其实原本设想的高度更低,但业主认为那样太低了。如果在这样低矮的空间里出现格构梁,人的注意力必然会被结构吸引,因此将梁翻至屋面上方。大跨空间的排水比较困难,原本我们没有考虑防水问题,希望通过屋面的开洞或钢板内梁的小孔排水,同时浇灌保留的树木,但由于空间内有投影设备,防水变成了必要措施。格构梁翻上去后形成了一个仓,常规屋面处理方式不好操作,于是我们将保温层和防水层分仓设置,利用格构梁与排水屋面板间的缝隙排水。这其实不是严格的防水方式,能够容忍这种做法,是因为树院本质上是半室外的灰空间,但如果是办公或住宅建筑,防水不会这样处理。

6 并置之于当代性

郭屹民:在介绍洞仙别院项目时,您提到了并置的概念,用山石打造底部的重结构,用耐候钢板制作顶部的轻结构。在我看来并置是一种扁平化、去层级的方式,包括何多苓工作室、西村大院、建川文革之钟博物馆等项目,以及再生砖、复合竹等材料,从材料、结构、技术,到最后的空间呈现,您的作品中存在很多不同形态的并置,这种扁平化显现出当代性的重要特征,却又不是基于视觉的方式。

石上纯也、妹岛和世的建筑和空间在某种程度上可以被看作是基于视觉的扁平,比如将建筑抽象化,通过消解其中的物质性来达到图式化的效果。与视觉的扁平相对应的是观念的扁平,这也是我刚才说的不依靠视觉形式的扁平。您是否在创作中有意识地通过并置来表露扁平化以及当代性?

刘家琨:当代性是一种追求,哪怕是表达传统精神,也不会直接使用传统符号,而是用当代的方式处理。并置比融合的可行性更高,比如传统庙宇里的龙柱,当把柱和龙两个事物融为一体时,其实是很难做好的。与之相反,如果柱子仍然作为纯粹的建筑构件,龙或菩萨被单独摆放,两类事物各自独立,也就更便于欣赏建筑的构成及美学气质。虽然从信仰角度来说,菩萨和龙地位更高,但在构成的角度上,建筑与那些供奉的神像互不相让,并置的做法让不同元素的关系更加清晰。其实很多年前,并置与融合让我很难抉择,因为国内业主更愿意接受象形的、融合的东西,但后来我慢慢觉得让二者各自清晰、等级分明是更好的设计策略。

建川文革之钟博物馆钟展区内部红砖 © 存在建筑

郭屹民:并置的想法是您在早期的创作中就有的,还是后来逐渐清晰的?

刘家琨:我没有特意总结,但可能是慢慢清晰的。一方面是被逼出来的,当一些东西没有办法融合在一起时,只能将它们分开。另一方面,当代建筑设计越来越复杂,空间在设计、建造、使用中都存在很多不确定性,在这种情况下,并置是既保留各元素内容,又带有开放性的好方法。而古典设计中更多见融合的手法,因为那时在设计和建造阶段就能将所有可能性全部容纳进去。不过,与并置相对的术语是什么?

郭屹民:并置代表了一种平等,它是去等级的,与之相对的应该是从属关系。

刘家琨:这样看来,用“各得其所”形容并置可能更贴切。在并置的做法中不管是结构与装饰、景观之间的层次,还是主体结构与围护结构之间的层次,等级的划分依然存在,诸元素间各自清晰,并且都能获得更大的表现空间。

郭屹民:我在梳理刘老师的作品时,曾经想到“现场”的技艺这种提法。这里的“现场”不是通常意义上的现场,“现”可以是您在之前访谈中所讲的现实感,可以是刚才谈到的当代性,是关于现在的问题,同时也包含了场地中可能面临的各种现实性。“场”则是指某一块场地,或是某一个具体的工程问题。在我看来“现场”在您的建筑创作中非常重要,并置是面临现场时所做的选择,而它最终成为了材料选择、结构选型、空间展开的重要线索。您认为并置到底是方法还是概念呢?

刘家琨:首先,现场不仅是物理的现场,不是下工地才算现场,有时很难找到合适的词语形容这种综合的状态。通常所说的“场所精神”我个人认为不是非常贴切,还应该融入一些背后的因素,比如建筑是什么功能,我们希望它成为什么样子。相比之下,我更想用“任务氛围”一词,它包含了软件条件和硬件条件,既有现场的存在,也有背后的诉求,可以概括我们在场地上应该做什么,以及怎样找到合适的方法,更具有多义性。

其次,并置既是方法也是概念。它可以作为具体的设计方法,各得其所比融为一体更清晰,在技术之外,概念上也是如此,让各种元素有各自存在的位置。层次的区分对并置而言很重要,这包含着自由度的问题,比如对主要架构的把控相对严格,而围护结构相对自由。如果生硬地将围护结构与主体结构融为一体,甚至会将主体结构降至景观层面变成装饰,但如果将二者明确区分,即使围护结构有夸张的表现也不会影响主体结构。

鹿野苑石刻艺术博物馆入口 ©家琨建筑设计事务所

鹿野苑石刻艺术博物馆外部景观 ©家琨建筑设计事务所

郭屹民:自由度是指将建筑开放给使用者的自下而上的方式,还是建筑师能够自上而下、自由设计的随心所欲呢?

刘家琨:自由度来自于对并置层次的划分,让各层次都能获得更大的表现机会。在做一些乡土性很强的地方建筑时,我希望它有特点,但又不愿把框架结构或钢结构伪装成传统建筑的夯土墙形式,因为那样容易显得虚假、矫情。通常我会把它们分离开,建筑主体依旧是框架结构,夯土墙的等级会被降低,一看就是围护结构,这样即使夯土墙完全仿照传统做法也没关系,因为它们已经各自清晰了,这时装饰性便不成问题。

郭屹民:地方性的传统手工艺已经存在了很久,是当地人习以为常的施工方法,但它们未必属于建筑学的范畴。建筑师是否需要通过某种概念或方法论的介入,将非建筑学的传统工艺转化成正统的建筑语言,以更加建筑学的方式呈现出来?

鹿野苑石刻艺术博物馆草图 ©家琨建筑设计事务所

刘家琨:我的方法是分清等级。我不希望将当代的建筑伪装成传统的状态,而是把传统元素降至围护、景观,甚至用具的等级,在别人看来这些传统元素依然存在,但它与建筑本身是相互独立的、真实的,而且没有破坏建筑学的秩序。

西村大院夜景鸟瞰 © 存在建筑

郭屹民:我是否可以这样理解,您用建筑学的方式构筑了框架,再用地域的、现场的方式充实这些框架。假如这两者之间存在不一致甚至产生冲突,您会优先考虑哪个级别?或是会根据现场情况随机应变地调节呢?

刘家琨:我会优先选择当代性。当代的建筑就应该使用当代的技术,这种技术往往体现在主体结构中。例如钢结构或混凝土结构,它们坚固耐久、工艺成熟,并且具有普适性,不属于哪个特定的地域,以此表现当代的形式。但为了满足他人的需求或是对现场有所表达,我需要花费很多精力划分等级,通过清晰的层次将其他元素融入建筑中,但它们的建筑学等级是不一样的,这便是当代性下的并置。

郭屹民:在您看来当代性其实不是形式的、符号的,更重要的是观念上的内容吧,比如通过并置的方式释放自由的体验。

刘家琨:我认为它代表着包容度,这是当代性必然具有的特征。

郭屹民:包容度其实意味着某种开放性。

刘家琨:是的,完全封闭会损失一些可能性,除非策略本身就是拒绝外来的元素。但更多时候我们面临的处境是无法拒绝或是不应拒绝,这时我会选择性地开放,通过设置等级将各种元素并置。

郭屹民:洞仙别院中的很多节点,如钢屋面的烂边、视错觉的飞檐,它们的包容性或开放性实现了人与物的并置、技术与非技术的并置、专业与非专业的并置。这种开放性是否让建筑表现为未完成的状态,并以此表达某种态度?

刘家琨:未完成的状态更准确地说是“未完成感”。建筑达到某个程度后便成立了,这其实已经是完成状态,并且让其他元素、他人的想法有机会加入进来。这种做法是带有一定开放性的“松弛”,而不是将所有细节都归纳到建筑师的个人意志和语言中。

建川文革之钟博物馆灵活的外部商铺立面 © 存在建筑

郭屹民:是不是可以把它比喻为进行时态,而不是完成时态?

刘家琨:完成时态有点危险,那种一砖一瓦都要在自己手里的状态非常极端。并且越是强调对建筑的控制,有时反而会过犹不及,让建筑变得更脆弱。

7 结构的美在合理的近旁

刘家琨:品谈会上,我以为你要降低结构本体的价值,因为在我看来结构还是非常重要的。我认为,你引用的“美在合理的近旁”这句话能够反映我对结构的态度,如果连合理是什么都不知道,那近旁在哪里就更不清楚了,所以讨论得越精准,越有利于寻找近旁。现在我了解了你并不是要消解结构,而是要把它放在精准的位置上。

洞仙别院品酒阁夜景 © 存在建筑

郭屹民:以前我们关于结构的讨论会更多地依赖于结构工程师,但我一直希望以一种更加建筑学的视角去看待结构问题,或者说是探寻只有建筑师才能触碰到的结构领域。因此,只有让结构超脱出所谓的技术范畴,才有可能让结构变得更加建筑学。这里可能会涉及到一个关于结构的重要问题,那就是对合理性的理解。我想请问一下刘老师,您怎么理解合理,同时又怎么理解近旁的含义?

刘家琨:结构应满足合理性,并对建筑学具有正向的支撑作用,这是我所追求的,但我并没有把它视为绝对真理。结构应该很精准,同时具有多义性和包容性,这是学科深入融合的结果。结构的“合理”越细致、越精准,“近旁”也会更准确,合理与近旁的结合能让建筑作品更有深度。

郭屹民:合理其实是单一的点,如果为合理加上近旁,它的可能性就被放大了,因为近旁意味着无数的可能,建筑师可以根据自己的建筑观进行测定,选择与合理保持什么样的距离。“美在合理的近旁”代表着在合理范围内更大的创作自由,但是这一点却常常被人误读。

刘家琨:建筑学经常是无厘头的,仅凭一个灵光乍现的想法就开始做设计,那不是近旁,那是凭空想象。当我们能够与结构专业深入了解与合作时,才是既有合理,又有近旁。

文里·松阳三庙文化交流中心廊道节点草图 ©家琨建筑设计事务所

郭屹民:《建筑技艺》改版后强调“技”与“艺”的结合,与“美在合理的近旁”其实非常相似。合理更接近技术,而近旁更靠近艺术。技艺不仅指向了建筑学的核心,更是认知建筑学的重要途径。“技”与“艺”在被结合之前,往往处在相互博弈的过程之中,只有高超的手法与坚定的概念才有可能将它们从对抗转变为协调。在我看来,刘老师的大部分作品都和建筑的技艺有很大关联。如果技术本身尚且没有被建筑化,那么让建筑与技术融合更无从谈起。如果一味地用技术限定建筑,又怎么可能将技术转化为艺术呢?

刘家琨:技术是建筑中非常重要的一个方面,但它肯定不是全部。技艺和技术不同,技术非常清晰地指向某一特定目标,而技艺则包含了更多综合性的内容。

郭屹民:通过技术来实现艺术的过程,我们称之为技艺。

刘家琨:是的,技术是一种手段,而终极目标是对建筑的艺术性、对美的呈现。