地图的中心

2021-12-11桂涛

桂涛

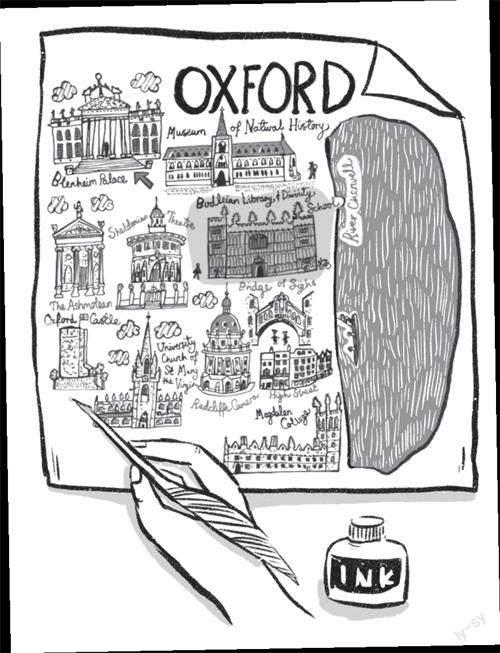

我收藏有一张牛津大学地图,制图者以“鹰眼”之视角俯视整个牛津校园,仿佛要给人展示“上帝眼中的牛津”。

这张图可能是某张古老地图的复制品,因为地图四极分别为伯明翰、布里斯托、伦敦与剑桥,可能它们就是当时一个牛津人心中学术世界的全域。

这张地图最吸引我的地方是它的中心点选择。全图的中心并非牛津校长办公室所在的克拉伦登大楼——那栋建在大学最热闹的宽街上、拥有壮观柱廊、屋顶上还立着众多缪斯女神像的庙宇式建筑——而是代表着渊博学识的博德利图书馆。

牛津大学的博德利图书馆被钱锺书戏译为“饱蠹楼”,是欧洲历史上最古老的图书馆之一,拥有1200万件馆藏。我计算过,若将博德利图书馆的书、文献悉数分给牛津在读的学生,每个人可以分到522件。地图上,各学院的建筑众星捧月般围绕在博德利图书馆的周围,克拉伦登大楼自然也在其中,就像只温驯听话的小绵羊。

显然,不知名的地图绘制者并没有将权力作为制图布局的依据。

地图不仅是科学考据与浪漫想象的载体,也是统治者、制图者对其所要描绘空间的个性化观察与阐释,记录了他们所处时代的视野与立场。

今天,科技的赋能让拿起手机的每个人都能成为电子地图的中心。而曾经,将什么作为一张地图的中心,显然是制图过程中一个重要的判断。

我曾在许多国家买过地图,有一张让我印象深刻。那是在韩国首尔仁寺洞老街上的一家小版画店,店里四壁悬挂着“法古人、师自然”“和乐”“实事求是”等中文匾额。

中年老板听说我来自中国,便俯下身去,从柜子里捧出一张复刻版18世纪的《天下图》给我看。

那张韩国人制作的地图中心并非韓国,而是中国,周围才是朝鲜、日本、暹罗,更远处是“三身国”“长臂国”“小人国”“鼠姓国”“君子国”等在《山海经》等古籍中曾出现的小国。

制图者不以自身为地图的中心,可见韩国当时受中国先进文化影响之深。

英国赫里福德大教堂藏有一张让人震撼的中世纪地图。这张画在牛皮纸上的14世纪世界地图并不为中国人所熟知,但几乎每个英国人都知道它。

这张地图和大多数中世纪地图一样,展现了基督教视角下的世界。幽暗的灯光下,圣城耶路撒冷是地图中心,距中心越远,荒蛮的“无头人”“独脚人”就越频繁地出现。显然,当时的英国人也将文明作为地图的中心。

英国人擅长制图。绘制精良的地图、海图也是“日不落帝国”崛起的秘密之一。今天,英国几乎所有城市都能找到至少一家老店,专门售卖古旧地图。许多地图绘制范围能精确到一个个英国小镇,甚至某座欧洲城市、某个拉美国家。每幅地图的中心都曾是大英帝国的目光与脚步所到之处。

我曾在苏格兰爱丁堡城堡下的一家地图店里找到过一张1811年爱丁堡一家出版社出版的亚太地图,地图中心是包括台湾在内的一些海岛。

我仔细研究这张图,发现台湾岛附近还标明了一个英文名叫“Tiaoyusu”的小岛——那正是闽南语里“钓鱼屿”的发音。它证明了“钓鱼岛历史上为无主岛屿”的主张并不成立。

当我把这个发现兴奋地告诉一个在英国待了很久、爱淘地图的朋友时,他平静地回复说,那样的地图,他已经收藏了十几张了,还有比那张更老的。

(刘振摘自《环球》,黄鸡蛋壳图)