等天晴的时候

2021-12-11苏思蓓

苏思蓓

一

北城原本一年四季雨水都少,偏偏今年变了样子,不但从入春就开始下雨,还总下得毫无预兆。

上一秒还是炽烈的大晴天,下一刻瓢泼大雨便浇了下来。地理老师说,这种气候异常是全球气候变暖的表现之一,然后她将这个知识点展开,附上常见的考法。

我垂下头,随手在课本的边缘做记录。她正好走到我身前,说:“陈佳霖,我是不是说过很多遍,知识点要记在笔记本上?我再次提醒啊,很多同学不是不聪明,只是每天迷迷糊糊……”

在喋喋不休的告诫声里,我突然感到厌倦——厌倦每天相同的说教,厌倦单调无趣的复习,甚至厌倦这场突如其来的暴雨。

不过老师说得没错,我确实常犯迷糊,书包里永远丢三落四。同样,只要出门时不下雨,我也永远不带一把备用的伞。说不清这究竟是好是坏。坏处在于我常被老师当作反面典型,好的地方则是,我因此遇见了梁杉。

那是挂在3月尾巴上的一天下午。下课铃一响,整栋楼的学生都朝食堂冲去。我也往食堂跑,却在大门处和许多人一起刹住了脚步。

又下雨了。在轰隆的雷声里,我找到一个角落,背靠着墙,祈祷这场雨快点结束。

这时,我注意到一个男生。他有着很好看的侧脸,下巴的线条清晰利落,眼眶微微向里凹陷,显得很立体。

3月底还有寒意,他却穿得很少:一件白色的卫衣,外面随意地披着校服外套,校服原本很丑,布满了俗气的红色印花,可他居然把它穿得那么协调,甚至显得复古起来。

我盯着他看了很久,直到有人重重地拍我的肩膀。“我那儿有两包方便面。”柳青得意地冲我眨了眨眼睛,“一块上去吃吧。”

我跟在柳青后面上楼。走到楼梯拐角处,我回头瞟了那男生一眼。他仍抱着手臂站在人群里,一脸宁静。

二

后来我才知道,他是钱学森班的梁杉。

钱学森班是一中最强悍的班级。班上有两类人最出名:一类是奥赛大神;另一类则是各类奇才,如很牛的藝术生、体育生,还有梁杉这种写得一手好字和好文章的。

我自然是听说过梁杉的,他的语文单科成绩曾超过140分,令大家瞠目结舌。年级还统一复印过他的作文范文。他的文章行云流水,写良心、家国、理想,宏大却不空洞。

将姓名和这张脸对号入座,源自一次在礼堂举办的讲座。语文组长带他给高三年级讲卷面书写,我原先陷在座位里走神,突然发现台上正示范书写笔画的男生有些眼熟。于是我直起身子,伸长脖子反复确认,终于将他与大雨天那个抱着手臂静立的男生对应。

过去梁杉的名字虽然如雷贯耳,但我并不在意。对平庸的我而言,他是某种遥不可及的存在。我中不溜的成绩、婴儿肥的圆脸和因为高度近视而向外凸出的金鱼眼,都在标示:我们不属于同一个世界。

此时此刻,一切似乎没什么两样。他仍旧沉静地低头写字,说着横竖撇捺、文字架构,我则坐在台下偏僻的阴影里。

扩音器使他的声音变得沙哑,可我突然觉得,一条隐秘的、缕缕缠绕的丝线正将我们联结。

我说不清为什么,也许只是因为一个简单到可笑的理由:这样容易下暴雨的日子,我们都固执地没有带伞。

我是政治课代表,每天会去办公楼送作业。从第二天开始,我改变了送作业的路线,特意绕道路过钱学森班。梁杉的座位在第四排,桌上放着黑色的书立,右侧挂着灰色书包。桌面很整洁,书永远以整齐的姿态摆放。

一次我经过时,他桌上难得地散落着草稿纸,我瞟了一眼,顿时惊呆了,他连使用草稿纸都保持着写字时的条理和严谨,纸上用折痕划分出明显的区域,每个区域都是整齐的字迹。

偶尔他也会在走廊上与人打闹,我们的视线也曾短暂地交错,但我立刻避开眼神,逃走了。

一次偶然的机会,我们与钱学森班合上体育课。自由活动时,我跨坐在双杠上,一边有一搭没一搭地和柳青聊天,一边悄悄往操场上瞟。

两个班级临时组了两支队伍打篮球赛,钱学森班那边有梁杉。他投篮的次数不多,不是显风头的那类,多半时间都在运球和传球,倒也符合他的个性。

一次去领卷子时,我听到钱学森班的班主任老杨同政治老师聊天,中间提到梁杉,说他是发挥最稳定的一个,各科成绩都很均衡。我心里生出窃喜,觉得梁杉越来越完整,也越来越“宝藏”。

三

做数学作业时我试着将一张A4纸对折,再对折,上演选择填空的排布组合。我将自己想象成他,一颗浮躁的心渐渐沉潜下来。我细细将每一道题从头读到尾,画出关键词,抛掉那些一目十行的糟糕习惯,竟获得了一种沉浸在题海里的状态。

一模过后,高三的节奏陡然加快。卷子雪片一样降落,几乎将我们的头顶淹没,天天囿于教室题海,我已经很久没见到梁杉了。

有时也会在昏天黑地的忙碌中突然恍惚,抬起头眨一眨眼睛,想到梁杉,然后默默问自己:我是喜欢他,想接近他,还是想成为他?或许我现在的行动表明,我更想要的是成为他。

新一次月考,我的数学成绩突飞猛进。数学老师破天荒表扬了我:“你现在连在草稿纸上解题都那么规整细致,你一定会成功的。”

夹着卷子离开,穿过操场去教学楼的路上,我感觉心在空中轻盈起舞。

刚到教学楼下,我就听见了老杨批评学生的声音,说的是“别把无知当个性”。好奇心驱使我朝走廊探了探头。

挨呲儿的居然是梁杉。我愣在当场,一时竟忘了挪开脚步。

后来,我从柳青那里了解到事情的经过。原来,钱学森班的语文老师讲到某个人物时,梁杉有不同的看法,阴阳怪气地顶了几句嘴,结果两人吵得不可开交。

这个语文老师曾给我们上过课,性情温和,十分博学,我们都很喜欢她。梁杉和她的冲突让我觉得意外,某种完美的东西在我心底碎裂开了。

原来他也不过是一个普通人,一个脾气上来了就没法控制情绪的普通人,一个在好字迹好文章的光环之外同样会被老杨教育一番的普通人。

恍惚了两天后,我不再为经过钱学森班而绕路。可对梁杉的模仿却成了习惯。细想会觉得难受,但冷静一段时间后,我又有点啼笑皆非。

我将太多不切实际的期望和幻想寄托给了梁杉,可他也不过是一个普通人,没有义务承担一个陌生人烂漫的想象。之后我便渐渐释然了。在潮湿紧张的高三里,高考前的最后一个月竟成了我心如止水的时光。

四

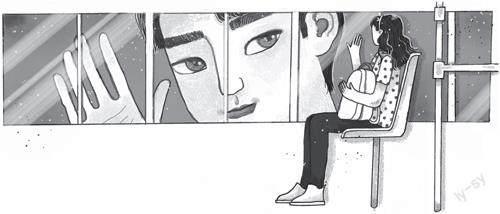

毕业典礼结束后,我刚准备回家,忽地下雨了。我仓皇地跑上陡坡,见路边有家奶茶店,不由分说闯了进去。前脚刚进,后脚便大雨如注。没想到,過了几分钟,梁杉也推门进来躲雨。

奶茶店里只有两张桌子。他在左边那张,我在右边这张。坐了一会儿,似乎觉得气氛太过尴尬,他转过头来问:“你也是一中的学生吧?”“嗯。”我咬着吸管点点头。

“感觉你有点眼熟,”他问,“你是哪个班的?”“十六班,陈佳霖。”我回答。

“我是梁杉,一班的。”“我知道,钱学森班大神啊!”我点点头,“每次考完试都能看见你的作文。”

他不好意思地笑了下:“大神太多了,我也没那么厉害。”

“能帮我写行字吗?”短暂的沉默后,我说,“我们都觉得你的字很好看。”

“好啊,没问题。写什么?”我想了想说:“随便什么。”

他在我的同学录上写了一行祝福,又潇洒地写下自己的姓名。

不久,饮品喝完了,雨也停了,我们丢掉塑料杯向外走去,仰头看湛蓝的天空,暴雨已不见痕迹。

“你往哪个方向走?”“东城,”我指指马路对面,“你呢?”

“我住西边,”他遗憾地耸耸肩,“不顺路。”

“那好吧,拜拜。”他也挥了挥手:“再见。”

穿过马路后恰好来了车,我跳上去坐定,透过车窗看见他在站台玩手机。车启动了,他的身影逐渐缩成一个小点,最后在拐弯处消失不见。

(从容摘自《中学生百科·小文艺》2021年第7~8期,河川图)