茶树菇复合群菌株内ITS序列异源特征分析

2021-12-11柴红梅赵永昌陈玉惠陈卫民

钱 蓉 柴红梅 赵永昌 陈玉惠 陈卫民

(1. 西南林业大学生命科学学院,云南 昆明 650233;2. 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所,云南 昆明 650221;3. 云南省农业生物技术重点实验室,云南 昆明 650223;4. 农业部西南作物基因资源与种质创制重点实验室,云南 昆明 650223)

茶树菇(Cyclocybe aegerita)是一个包含多个形态学上相似群体的复合种群[1],多生长于柳树或茶树腐朽的枝桠部位。茶树菇作为一种美味的食用类真菌,在东亚地区被广泛种植,为我国的第九大类人工培养食用菌,年产量约50万t[2]。利用ITS和线粒体小亚基(mtSSU rDNA)序列,研究者对我国西南地区的茶树菇复合群进行了系统研究,发现这些菌株显示出高多态性,同时还定义了一个新种C. salicacola[3]。因而,系统分析我国的茶树菇菌株资源非常必要,同时也为种质资源的发掘与利用奠定基础。

以往研究中,茶树菇复合群系统研究多使用线粒体小亚基mtSSU序列[4-7]。研究者从茶树菇中克隆获得了完整的mtSSU序列,并构建了DNA二级结构[8-9]。群体分析显示,mtSSU的V4−6−9区序列能够将田头菇属内不同种很好的区分开来,而同一物种来自于不同菌株中的该区域序列则一致[10]。依据该序列特征,从世界各地收集的菌株被分为3个大的类群[11],而我国西南地区的茶树菇菌株也被分为3个类群[3]。

在真菌中,ITS序列作为最常用的分子标记,常用于物种识别及系统学研究[12-15],然而,ITS序列变异(菌株内或菌株间)直接影响了菌株鉴定和系统学分析[16-30]。对于一些ITS序列高度分化的物种,子代同核体杂交后产生的菌株存在ITS异源的现象[31]。茶树菇复合群包括多个群体[32],本研究中也发现了一些菌株存在ITS异源现象,分析它们的结构特征及系统关系有助于深入理解茶树菇类群的分化特征。

1 材料与方法

1.1 菌株

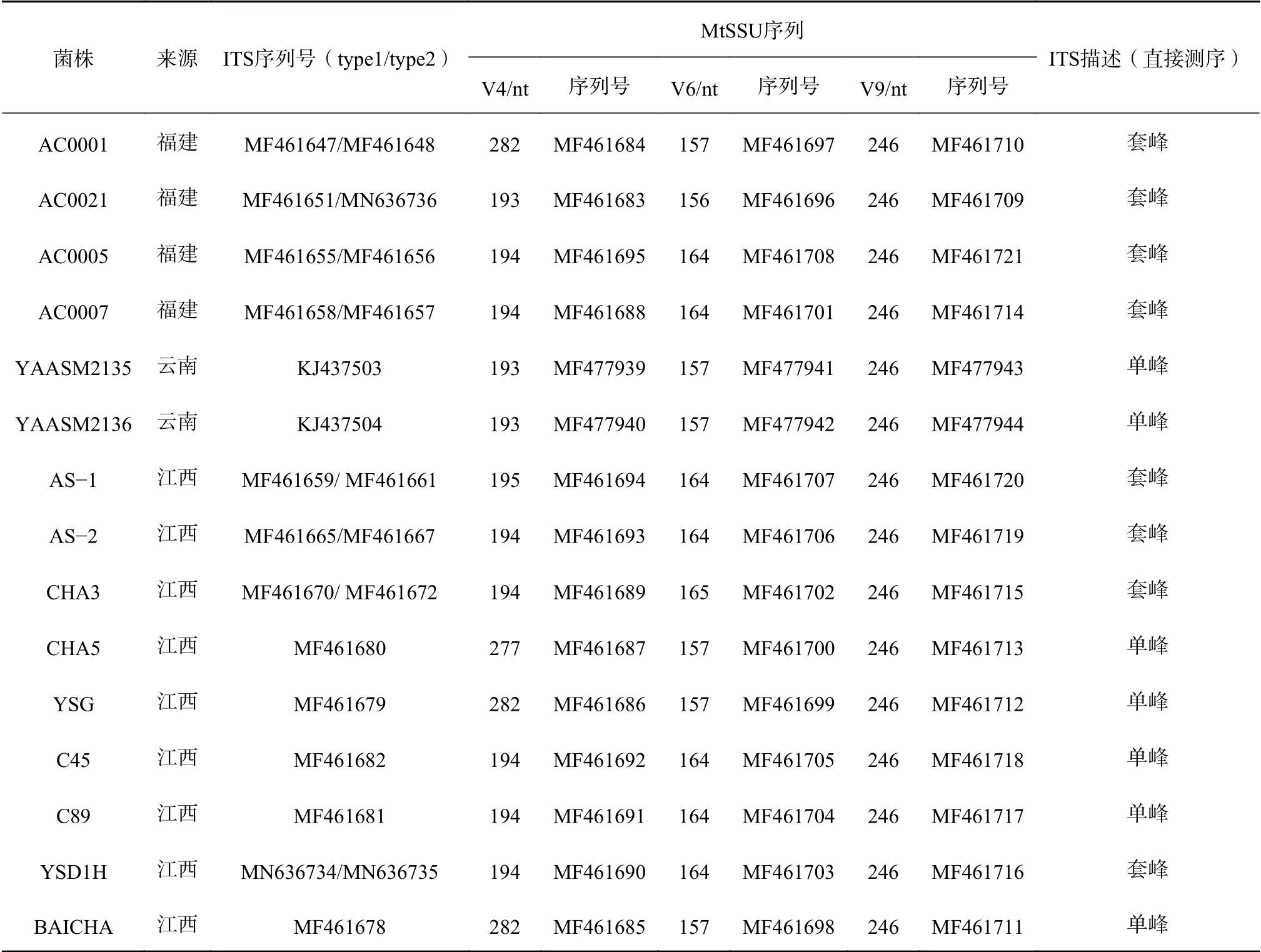

本实验收集了15个茶树菇菌株,分别来自福建(AC0001,AC0021,AC0005 和AC0007),云南(YAASM2135 和 YAASM2136)和江西(AS-1,AS-2,CHA3,CHA5,YSG,C45,C89,YSD1H和BAICHA)。所有的菌株保存在YPD 培养基(0.2% 酵母提取物,0.2% 蛋白胨,2% 葡萄糖和2% 琼脂)上。另有27个菌株的ITS和mtSSU序列来自于Genbank数据库(表1)。

表 1 来源于Genbank数据库的序列特征Table 1 Sequence characterization from Genbank database

续表 1

1.2 单孢分离

分别收集8个菌株(AC0001,AC0021,AC0005,AC0007,AS1,AS2,YSD1H 和CHA3)子实体产生的孢子,用无菌水稀释后涂布到YPD培养基上,置于25 ℃培养箱中,挑取萌发的菌落进行转接,在显微镜下观察菌丝的锁状结构,来判定菌株是否为同核体。

1.3 DNA提取

实验菌株接种到YPD培养基上,25 ℃培养7~10 d,收集1 g的菌丝置于液氮中研磨后,用DNA提取试剂盒(Qiagen's DNeasy Plant Mini kit)进行纯化提取。

1.4 PCR扩增、克隆及测序

使用3对引物V4F(CTTACTATAAGTGTTGTC)和V4B(TATTCTACTTAGTATCTT),V6F(TTAGTCGGTCTCGGAGCA)和V6B(TGACGA CAGCC ATGCAAC),以及V9F(CCGTGATGA ACTAACCGT)和V9B(TTCCAGTACAA GCTA CCT)分别扩增mtSSU的V4,V6和V9区[10]。利用引物对ITS5(GGAAGTAAAAGTCGTAACAA GG)和ITS4(TCCTCC GCTTATTGATATGC)扩增ITS1-5.8S-ITS2区[33]。反应体系为:12.5 μL 2×TaqPCR MasterMix,1 μL DNA,1 μL正/反向引物,9.5 μL无菌水。扩增后的产物胶回收后直接测序。序列使用Chromas Lite 2.1.1进行查看,产生双峰序列的产物克隆到PGM−T载体中进一步测序。

1.5 依据ITS和mtSSU序列的系统分析

使用MEGA6软件包中的MUSCLE对ITS和mtSSU序列进行多序列比对[34],去除两端的模糊序列后,构建最大相似性树(Maximum Likelihood,ML),最优模型分别为HKY+G和T92+I,分支可信值采用1 000次重复计算分析。

2 结果与分析

2.1 供试菌株的测序结果及ITS异源序列

供试茶树菇菌株mtSSU和ITS测序结果(表2)显示,15个菌株的mtSSU中的V4、V6和V9区长度分别为193~282、156~165 nt和246 nt。15个菌株中来自福建和江西的各4个菌株的ITS产物直接测序呈现出套峰(双峰),表明这些菌株中的区存在异源序列。

表2 供试菌株的序列特征Table 2 Sequence characterization of tested strains

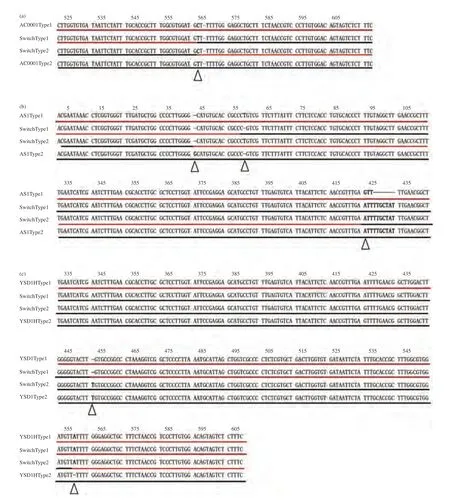

对8个ITS区存在异源序列的菌株分别挑取10~15个子代同核体进行测序。结果显示,依据测序序列,每个菌株的子代同核体都被分为2种类型,type1和type2(表3、图1),表明这些异核体菌株可能为带有异源ITS的同核体杂交而成。

比对分析后发现,变异位点均位于ITS1和ITS2区,这些位点有单核苷酸多态性或插入/缺失等类型,数量3~8个不等,其中在181位点处,所有的菌株中均存在插入/缺失现象(图1)。这些菌株中ITS序列的相似性为97.71%~99.50%(表3)。

图1 异源ITS序列特征Fig. 1 Sequence characterization of heterologous ITS

表3 ITS序列特征Table 3 Sequence characterization of ITS

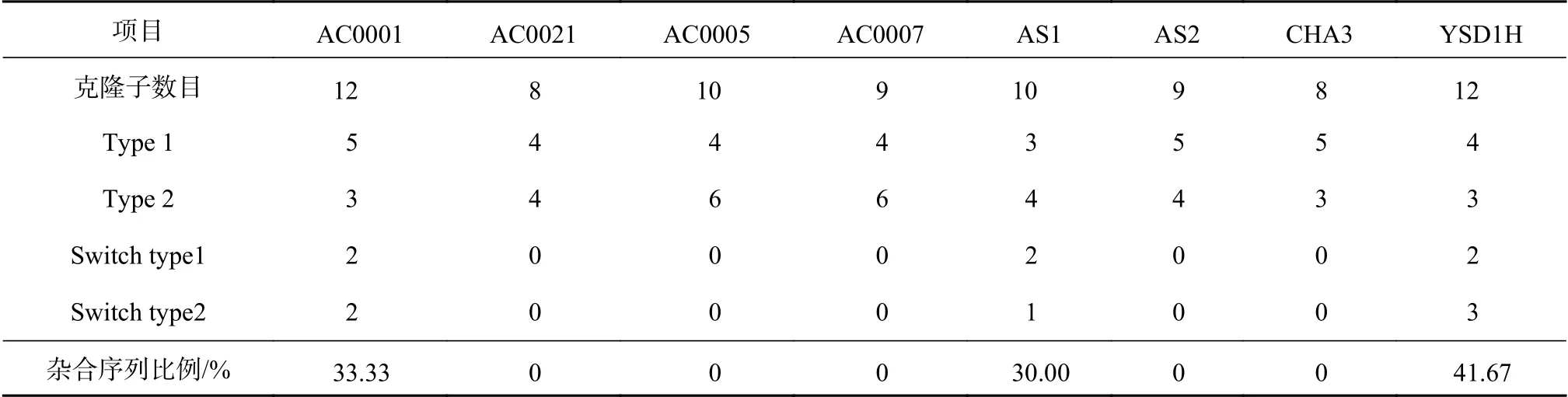

2.2 ITS序列变异和嵌合特征

为了分析克隆序列的真实性,从8个ITS异源菌株的PCR产物中分别挑取8~12个克隆子进行测序,各获得2或4种差异序列,去除掉与同核体相同的序列后,在AC0001、AS1和YSD1H菌株中各发现2种嵌合序列,占克隆子比例的30.00%~41.67%(表4)。序列比对显示,3个菌株的ITS1和ITS2区发生了模板转换,其中的415~455区和555~570区为转换热点(图2)。

表4 ITS片段克隆子序列特征Table 4 Sequence characterization of ITS clones

图2 ITS序列模板转换Fig. 2 Template switching regions of ITS sequences

2.3 mtSSU序列系统树特征

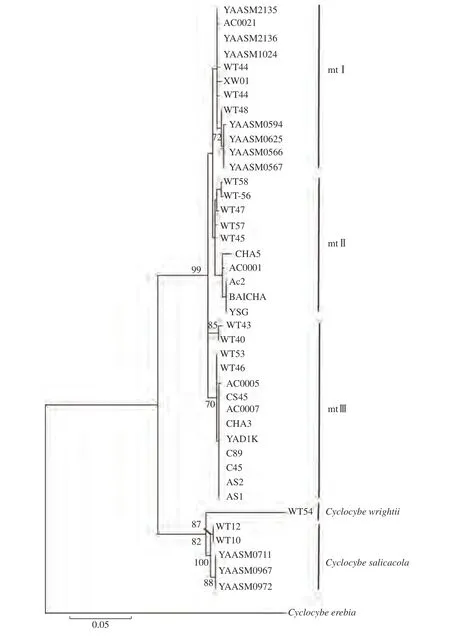

利用15个供试菌株的mtSSU序列和来自Genbank数据库的26个菌株mtSSU序列构建系统发育树。结果显示,它们被分为2个类群:类群1)包括C. wrightii和C. salicacola两个种;类群2)包括3个分支mtI,mtII和mtIII。3个C. salic-acola菌株和来自欧洲的菌株WT10/12聚在一起,而来自我国东南地区的一些菌株(除去AC0021)和来自南美的菌株WT44聚在mtI分支上。分支mtII上聚着CHA5、AC0001、BAICHA、YSG和来自东亚的Ac2,而剩余的菌株聚在mtIII分支上(图3)。

图3 依据mtSSU V4−V6−V9区序列构建的聚类树Fig. 3 Phylogenetic tree constructed by mitochondrial small subunit(mtSSU) rDNA V4-V6-V9 sequences

2.4 ITS序列系统树特征

利用供试15个菌株的ITS序列和来自Genbank数据库的10株云南菌株的ITS序列构建的ML树,其结果与mtSSU系统树的拓扑结构不同。15个实验菌株被分为3个群体,RI,RII,和RIII,其中RI又分为4个分支:Ria,RIb,RIc和RId。云南地区的菌株被分到了2个大的群体RI和RII中。此外,同1个菌株的异源ITS被分到不同类群中,如AC0001菌株的type2位于RIc分支上,而type1型位于RIII群体(图4)。

图4 依据ITS序列构建的聚类树Fig. 4 Phylogenetic tree constructed by ITS rDNA sequences

3 结论与讨论

ITS序列是真菌系统学研究中最常用的分子标记。然而,研究发现一些真菌物种中存在的基因组内ITS异源可能会给物种鉴定和系统学研究带来干扰[23,28-29,35]。

本研究在8个茶树菇菌株中发现了ITS异源特征,子代同核体测序分析表明了它们可能是携带异源ITS序列的同核体杂交形成的,这与前期自然环境中其它物种(Gymnopus dichrous和Hygrocybe flavescens/chlorophana)存在的现象类似[31]。然而携带不同异源ITS的菌株为何能够在传代过程中稳定保持该序列,而不是如大多数菌株一样最终演变成一致的序列,其潜在的遗传特征值得后期深入研究。

在使用DNA混合模板时,PCR扩增能够产生嵌合序列[36-37],从而产生不正确的序列信息。在本研究的8个ITS异源菌株中,也发现了ITS嵌合序列。有研究者也曾对Gymnopus dichrou菌株ITS区域的复制模板转换进行了研究[31],发现一些区域是交换的热点,这与本研究中发现的结果相似。然而,目前还不清楚造成模板转换的原因是否与DNA二级结构相关。这些结果也提示ITS杂合的菌株中提取该序列信息时,获取同核体ITS序列非常必要,而直接获得的克隆子可能包含错误的序列信息。

依据ITS和mtSSU V4−6−9序列构建的聚类树在拓扑结构上存在差异,如从云南收集的8个菌株在ITS树上被非为2个大的类群,而在mtSSU树上则聚在一起。另外,来自同一菌株的异源ITS序列分布到不同的类群中,如AC0001,AC0021,AC0007和YSD1H菌株。以上结果表明,茶树菇ITS多样性较高,异源现象普遍存在,因此,在菌株鉴定和系统构建时,需要充分考虑异源ITS序列的差异对菌株鉴定的影响。