情境问题引领下的初中物理单元教学实践

2021-12-10蒋淑芳邓靖武吴立东

蒋淑芳 邓靖武 吴立东

摘 要:情境问题引领下的单元教学是指以学科中的大概念为视角确定教学单元,合理创设单元学习情境,让学生在一个贯穿单元的大情境中经历思维的发展,最终构建概念,形成规律,并应用物理知识解决具体情境问题.单元情境问题的创设应该以统领学习内容的大情境为背景,以系列实验为线索,以知识迁移与实践运用为目标.情境问题引领下单元教学有利于激发学生的学习兴趣,提高学生的学习主动性,有利于促进学生思维能力的发展,提升学生情境与知识相关联的意识和能力.

关键词:情境问题;单元教学;大概念视角;思维能力建构

中图分类号:G633.7 文献标识码:B 文章编号:1008-4134(2021)22-0017-04

作者简介:蒋淑芳(1979-),女,山东人,硕士,中学高级教师,研究方向:中学物理教学;

邓靖武(1977-),男,湖北人,博士,副教授,研究方向:物理教育教学、教师培训;

吴立东(1970-),女,北京人,本科,中学高级教师,北京市特级教师,研究方向:中学物理教学.

1 问题的提出

当前,不少初中物理课堂忙于课时推进而将教学内容碎片化地当作知识点来处置,导致教学者在教学内容的处理上缺乏全局性展望,同时学习者的思维发展受到较大限制[1].要解决这一问题,就要求物理教师以学科大概念为核心,使课程内容结构化,同时以学科主题为引领,使课程内容情境化[2].基于這些要求,统筹规划的单元教学设计应运而生.单元教学设计的优点在于学习内容的系统性,它强调学生获得完整的知识和经验.由于短期内无法改变课时化的教学形式,因此解决知识碎片化不能依靠改变课时长度,而是需要建立教学内容之间的联系,这就要求教师以学科大概念为视角确定教学单元,将知识进行有意义的结构化[3].教师在此基础上创设单元情境问题,将单元情境问题分解到每一课时,围绕分解的课时学习情境设置活动,让学生在一个贯穿单元的大情境中经历思维的发展,最终构建概念,形成规律,解决问题,提升学生的核心素养.

2 单元情境问题模式

以情境问题引领单元教学首先需要挖掘合理、科学、凸显学科本质的单元情境大问题.通过情境问题引领单元学习,将把单元情境问题看作单元学习的起点、动力和贯穿学习过程的主线.然后将单元情境大问题拆解为一系列小问题.在将大问题拆解为小问题的过程中尽可能让学生在单元大情境问题中自己生成一系列的子问题,然后思考并解决问题,使学生在发现问题、分析问题、解决问题的过程中形成知识生成的路径,发展科学思维,提升学生联系情境与知识的意识和能力.

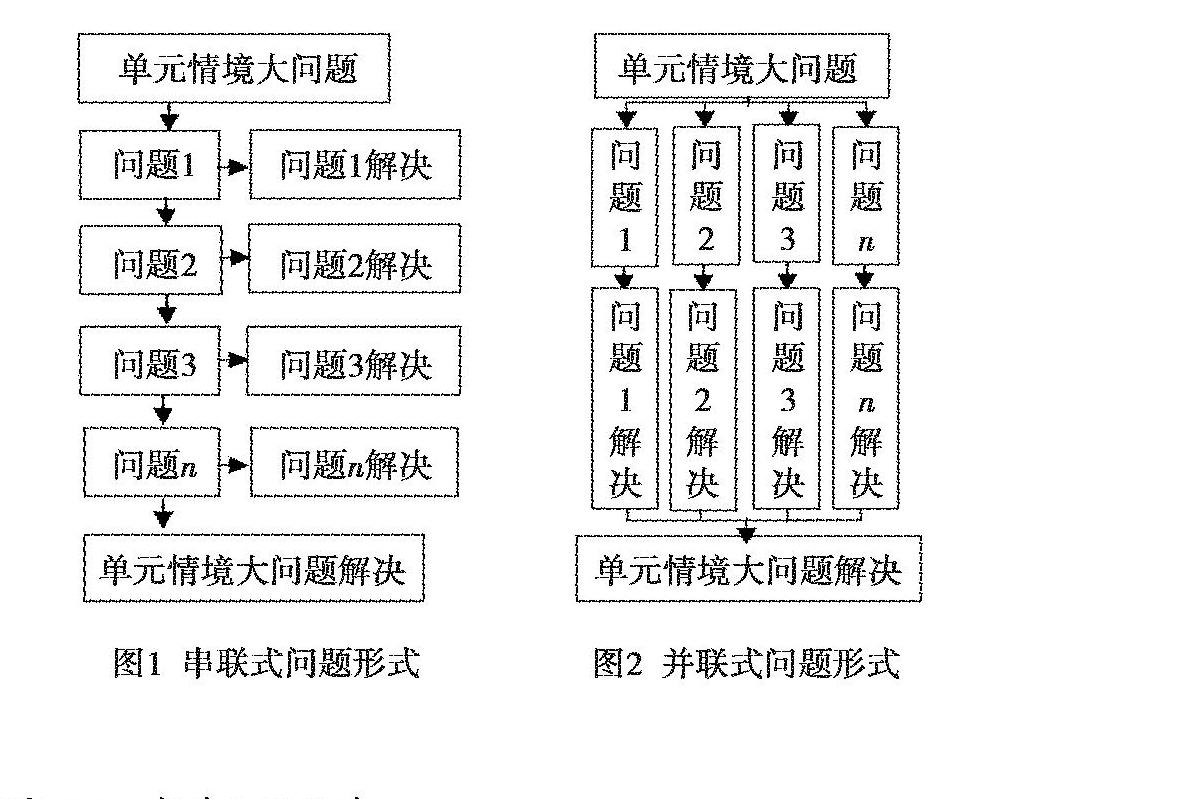

教师对于单元情境问题中的大问题和生成的子问题之间的逻辑关系一般有“串联式”“并联式”,或两者混合使用的“混联式”等几种形式[4].“串联式”问题形式是指从单元情境大问题出发生成一系列存在前后逻辑关系的子问题,问题的解决从第一个子问题开始,到第二个、第三个等依次进行,直至最终解决单元情境大问题,流程图如图1所示.“并联式”问题形式是指从大问题出发生成一系列的并列子问题,问题解决时可以从任意一个子问题开始,直至最终解决单元情境大问题,流程图如图2所示.

3 单元情境问题的创设策略

3.1 单元情境问题的创设应该以统领学习内容的大情境为背景

单元情境问题的设置要有全局性,不是碎片化的课时情境,而是统领整个单元学习内容的大情境,将整个单元的学习内容嵌入一个大情境中,学生对学习目标更加明确,学习的内容也更有系统性,更容易使学生对整个单元的学习形成整体的认知.

如“质量与密度”这一单元,笔者创设的单元情境是请同学们给两捆金属丝制作信息标签,注明两捆金属丝的产品名称、质量、长度、横截面积的信息,如图3所示.

通过上述单元大情境,教师将“质量与密度”单元中较为零散的物理量的学习整合到一起.学生在讨论金属标签中的任务时会生成一系列的子问题.例如在确定产品名称时发现通过已有的认知不能确定产品的名称;“质量”是不是生活中用体重计或电子秤测量的物体的“重量”呢?质量和“重量”是否相同呢?一大捆金属丝太长了,直接用刻度尺测量长度太麻烦,有没有其它办法间接地测量金属丝的长度呢?金属丝太细了,如何测量细金属丝的直径从而计算横截面积呢?带着制作金属丝标签的任务和生成的系列子问题,同学们进入“质量与密度”单元的学习.

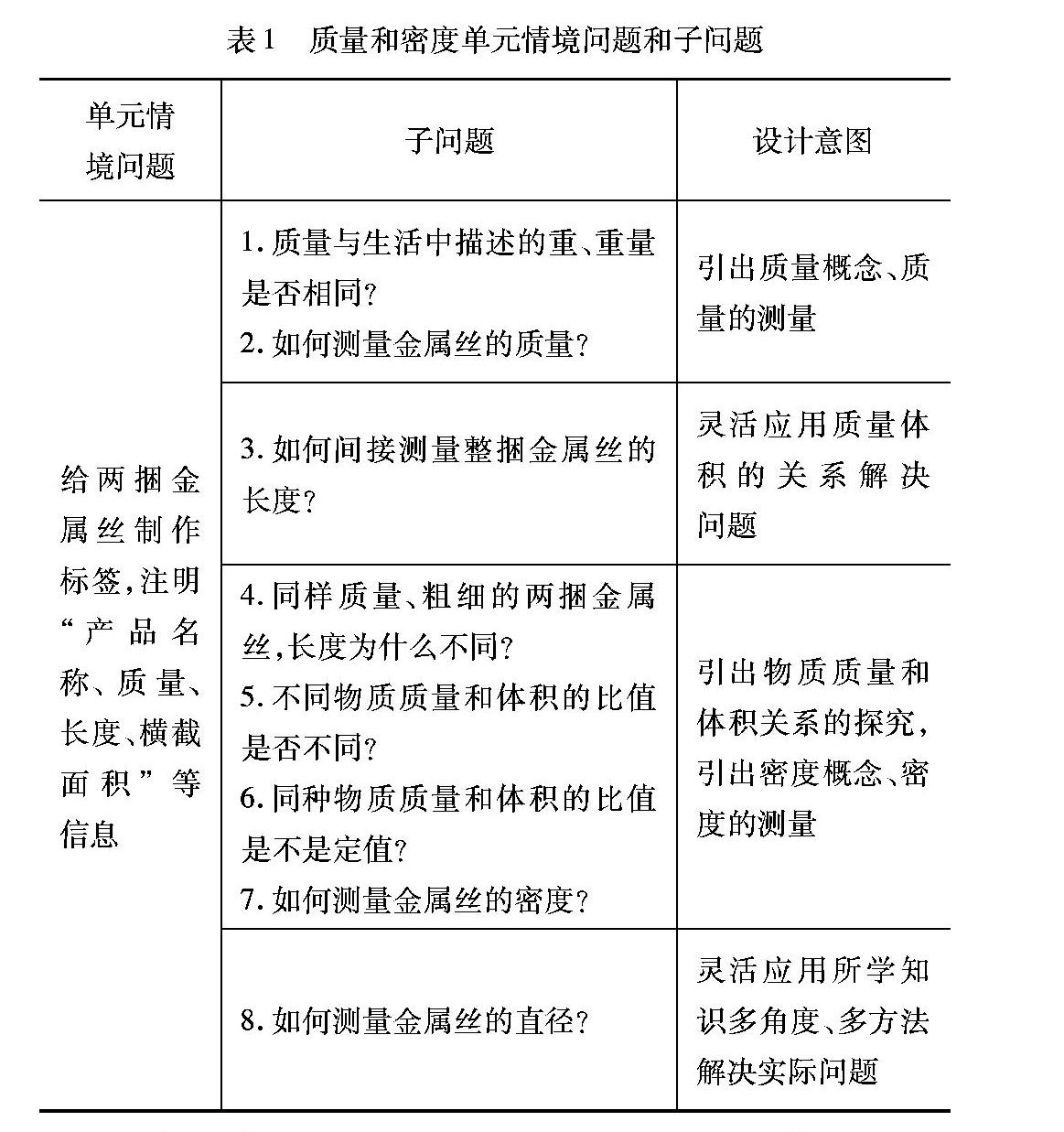

“质量与密度”单元创设的单元情境大问题“给金属丝制作标签”和学生课堂生成的子问题总结见表1,8个子问题分别指向密度和密度的测量、质量和质量的测量、物体的长度及长度的测量等部分内容的学习.这8个子问题之间的逻辑关系若按照教学内容划分,问题1、2为一组,问题 3是一组、问题4、5、6、7是一组,这三组问题之间是串联式关系,三组问题需要依次解决.而问题8和前三组的逻辑关系既可以是并联式关系,也可以是串联式关系,具体逻辑关系取决于实际课堂中学生的设计方案.所以,在实际教学中问题与问题之间的逻辑关系会因为不同学生思维方式的不同呈现复杂化.

3.2 单元情境问题的创设以系列实验为线索

在物理学中,每个概念的建立,每个定律的发现,都是以实验或事实为基础的.教师对于情境问题的设置可以以实验作为突破口,充分发挥实验的物理营养,通过系列实验的形式帮助学生建立并形成正确的物理概念与规律.让冰冷的物理概念、规律还原出生命的活力,营造一个充满活力的物理课堂.

比如在“压强”单元教学中,教师以学生熟悉的气球为载体,在核心概念压强的线索引领下,创设“当气球遇到压强”系列情境问题.

问题1:气球上是否能站人?

问题2:水是否能吹气球?

问题3:气球不封口是否能保持膨胀?

“压强”单元第一课时,教师给大家提出的情境问题是“气球上是否能站人?——请同学们尝试站在吹鼓的气球上,但不能把气球压破.”

同学们通过交流、实验,发现直接站在气球上,气球很容易被踩破,而将木板压在气球上,再站在木板上气球就不会破,如图4所示.同学们在亲身体验两种不同的方式站在气球上效果不同后引发思考,生成一系列子问题.同一位同学以两种方式站在气球上为什么效果不同?气球受到的压力是否发生变化?两种方式站在气球上气球受到的压力分别等于多少?为什么加了木板后气球受到的压力变大了,气球反而没有被压破?气球上垫了木板后气球受到总压力虽然变大,但气球上每一点上受到的压力是否变大?是不是压力的作用效果不仅和压力大小有关,还和受力面积有关?

学生在“气球上是否能站人?”这一情境体验以及生成的一系列子问题的引领下,积极主动地进入压力作用效果的探究,从而顺利建立压强概念.

第二课时“液体压强”,当教师提出问题“水能否吹气球?”,同学们很自然地由第一节的固体压强联想到液体是不是也会产生压强?借助液体压强是不是可以将气球吹起来?液体产生的压强大小和什么因素有关呢?同学们为了解决“水吹气球”的问题,迫不及待地投入液体压强的探究,在认识液体内部存在压强,并了解液体压强的特点后,他们小组合作讨论、设计实验、尝试、改进实验,终于完成“水吹气球”这个挑战,如图5所示.

第三课时“大气压强”,教师提出问题“气球不封口是否能保持膨胀?”教师向大家展示一个套在矿泉水瓶口上的气球,如图6所示,然后选班里的一名同学吹套在瓶口的气球,当气球被吹鼓后,教师接过瓶子的同时,悄悄将瓶底的小孔堵住,这时套在瓶口的气球没有封口仍然能保持膨胀.然后教师发给每位同学一个矿泉水瓶和一个气球,让同学们也来试一试.因为同学们的矿泉水瓶上没有孔,同学们憋足劲,也不能将套在瓶口的气球吹鼓.“为什么老师的气球可以吹鼓,且可以不封口保持膨胀?为什么学生的气球吹不起来呢?老师的瓶子或气球是否有什么特殊之处?”同学们带着困惑、好奇、兴奋,进入大气压强的学习.

3.3 单元情境问题的创设应该以知识迁移与实践运用为目标

知识的运用有两种不同的价值取向:认知取向和实践取向[5].认知取向是指运用学习过的概念、规律等知识解决学业问题或认知性问题,实践取向则是指运用知识解决实际生活中的问题.由此可见,知识运用的实践取向不仅关注知识的再现,它更强调学生灵活迁移或解决实际问题的能力.因此,在学习过程情境化时,情境的创设应该以知识的灵活迁移与实践运用为目标[6].

比如在“浮力”单元教学中,教师提供“水精灵”装置,如图7所示.请同学们为“水精灵”编写一个说明书,说明书上注明“水精灵”的操作方法和工作原理.

教师给每组同学一个装有“水精灵”的矿泉水瓶.让同学们充分体验、观察水精灵的运动.在同学们具有足够的体验后,教师组织同学提出他们的问题.

问题1:“水精灵”开始在水中漂浮时受到几个力的作用?

问题2:漂浮的“水精灵”受到向上的力,施力物体是谁?

问题3:什么是浮力?

问题4:浮力大小和哪些因素有关?

问题5:用手捏瓶子时“水精灵”为什么会向下运动?

问题6:松开手“水精灵”为什么向上运动?

问题7:水精灵上下运动是因为受到浮力大小发生变化还是自身受到重力发生变化?如何变化?

通过上述的情境创设与问题链设计,同学们积极主动地踏上“浮力”的学习之旅.同学们在学习“浮力”单元后不仅完成水精灵的说明书,还用口服液瓶、曲别针和吸管、笔帽、塑料管和燕尾夹等身边的物品制作了各式各样的水精灵,如图8所示.神奇的“水精灵”使晦涩难懂的“浮力”单元充满乐趣.

4 情境问题引领单元教学的意义

4.1 有利于激发学生的学习兴趣,提高学生的学习主动性

以情境問题为引领的单元教学可以将教学与学习过程植入创设的情境之中,让学习变得更具有实际意义,让学生更有学习动机[7].教师通过创设学生感兴趣的情境问题,可以激发学生对物理学习的兴趣;同时问题引领贯穿整个教学单元,引领并维持学生的学习行为,学生由过去的被动学习者转化为学习的参与者、课堂的设计者、问题的解决者.整个过程不仅激发学生的学习兴趣,同时还提高学生学习的积极性与主动性.

4.2 有利于促进学生思维能力的发展

知识源于情境,许多知识从具体情境中抽象、提炼、概括而来.在情境问题引领下的单元教学模式下,情境问题引领、贯穿整个教学单元,学生经历在具体情境引领下,通过亲身的感受、体验,在解决问题的过程中学习抽象的知识,有效促进学生的思维发展.

4.3 有利于提升学生情境与知识相关联的意识和能力

学生在贯穿单元的大情境中发现问题、解决问题,发展思维,构建概念,形成规律,并应用物理知识、物理规律解决具体的情境问题,提升关联情境与知识的意识和能力,培养综合运用学科大概念解决问题的多种能力,有利于发展核心素养.

参考文献:

[1]钟启泉.单元设计:撬动课堂转型的一个支点[J].教育发展研究,2015,35(24):1-5.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[3]邓靖武.大概念统摄下物理单元知识结构构建及教学探讨[J].课程·教材·教法,2021,41(01):118-124.

[4]蒋炜波.基于问题解决模式的物理单元教学设计——以“质量和密度”单元教学为例[J].中学物理教学参考,2020,49(29):22-24.

[5]张琼.知识运用与实践能力培养——兼论以实践能力培养为导向的教学改革[J].全球教育展望,2011,40(03):28-33.

[6]邓靖武,刘娜.以大情境统领课堂,克服情境创设碎片化[J].基础教育课程,2020(22):58-64.

[7]邓靖武.基于学习视角的物理课堂构建策略[J].课程·教材·教法,2019,39(08):112-117.

(收稿日期:2021-07-16)