预防呼吸机相关性肺炎的指南证据总结

2021-12-10王文静周育萍黄秋娜屈福景王宁

王文静 ,周育萍 ,黄秋娜 ,屈福景 ,王宁

(1.南方医科大学第七附属医院,广东 佛山 528244;2.南方医科大学 护理学院,广东 广州 510515)

呼吸机相关性肺炎(ventilator-associated pneumonia,VAP)是指气管插管或气管切开患者接受机械通气48 h后发生的肺炎,机械通气撤机、拔管后48 h内出现的肺炎也属于呼吸机相关性肺炎的范畴[1-2]。国外研究者对45个国家的523个重症监护室进行研究,结果显示重症监护室中呼吸机相关性肺炎的发生率为14.1/1000机械通气日[3],而高晓东等[4]通过对我国12个省及直辖市共46所医院的17 358例重症监护室患者呼吸机相关性肺炎发病率的监测发现,呼吸机相关性肺炎发病率为8.9/1000机械通气日。气管插管患者发生呼吸机相关性肺炎不仅会延长患者的插管时间、住院时间和住院费用,也会增加患者的死亡率和发病率[5-7]。目前国内外无预防呼吸机相关性肺炎的证据总结报道,而国内预防呼吸机相关性肺炎的部分证据质量尚待考证。本研究检索国内外高质量循证指南,并从中提取高质量证据,为临床开展基于证据的预防呼吸机相关性肺炎提供参考。

1 方法

1.1 确定问题 基于PIPOST原则界定循证问题,P(population):证据应用的对象是重症监护室机械通气的成人患者;I(intervention):干预措施,呼吸机相关性肺炎的预防措施;P(professional):证据的实施者是重症监护室的医生和护士;O(outcome):结局,重症监护室机械通气患者呼吸机相关性肺炎的发生率;S(setting):应用场景是国内重症监护室;T(type):文献类型为临床实践指南。

1.2 检索策略 中文数据库以检索词“呼吸机相关性肺炎”和“指南”作为题目和摘要检索词进行高级检索,中文指南网站分别以“呼吸机相关性肺炎”或“医院获得性肺炎”结合“指南”作为关键词进行检索。英文数据库分别以 (“Pneumonia,Ventilator-Associated”OR “Ventilator-associated pneumonia”OR“pneumonia” OR“Mechanical ventilation” OR“Nosocomial Infection”OR “ventilator”)AND(“management”OR“prevention”OR“guideline”OR“nursing”OR“statement”)AND(“change”)为检索词进行检索,临床实践指南网站以每个检索词加 “guideline”分别进行检索。

1.3 检索资源 系统检索国内外临床实践指南网站、循证数据库及其他数据库资源,检索日期2012年1月—2021年6月。临床实践指南网站包括:国际指南协作网(Guidelines International Network,GIN)、苏格兰院际指南网(Scottish Intercollegiate Guidelines Network,SIGN)、美国国立指南库英文数据库(National G uideline Clearinghouse,NGC)、英国国家卫生与临床优化研究所 (National Institute for Health and Care Excellence,NICE)和医脉通。英文数据库:临床决策循证数据库 (Foreign Evidence-Based Medicine,FEBM)、临床护理循证数据库 (Evidence-Based Medicine of Nursing,NEBM)、临床问题循证数据库(Clinical Topics-Evidence Based Medicine,CTEBM)、The Cochrane Library、Embase、PubMed。 中文数据库:万方、中国知网、维普。

1.4 文献纳入及排除标准 (1)纳入标准:研究对象为呼吸机有创机械通气的成人患者;包含了呼吸机相关性肺炎的预防措施;语言为中文或英文。(2)排除标准:非循证指南(无证据级别或推荐强度的指南);信息不全;指南介绍类文章。

1.5 指南质量评价

1.5.1 评价工具 采用《临床指南研究与评价系统》(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation,AGREE)(2010版)[8]对指南进行评价,该工具包含6个领域(范围和目的、参与人员、严谨性、清晰性、应用性、独立性),共23个条目,每个条目按1~7分进行评分(1分为很不同意,7分为很同意)。AGREEⅡ的计分方法及推荐标准:每个领域得分等于该领域中每个条目分数的总和,并标准化为该领域可能的最高分数的百分比,各领域标准化百分比得分=[(各领域的实际得分-可能的最低分)/(各领域可能的最高分-可能的最低分)]×100%,得分越高,指南质量越高[9]。根据6个领域标准化百分比的得分和各条目的分值综合判断指南的质量和推荐强度,共分为3个等级,A级(强烈推荐),指南6个领域标准化百分比得分>60%,且大多数条目得分较高(5~7分);B级(推荐),大多数(≥3个)领域标准化百分比得分在 30%~60%,低分(1~4 分)条目和高分(5~7 分)条目数目大体相当;C级(不推荐),标准化百分比得分小于30%的领域≥3个,且大多数条目得分较低(1~4分)。

1.5.2 评价方法 指南质量由4名经过系统循证医学知识培训的评价人员进行独立评价,当评价意见出现冲突时由Joanna Briggs Institute循证护理中心专家1人介入,最终达成共识。当不同来源的证据结论冲突时,以最新文献及高质量证据优先。本研究采用组内相关系数 (intraclass correlation coefficient,ICC)[10]对4名评价者评价结果进行一致性检验,ICC值介于 0~1。 ICC<0.4,为重现性(一致性)差;ICC 0.4~0.75,为一致性一般;ICC>0.75,为一致性较高。

1.6 资料的提取 由2名研究者按照文献纳入和排除标准独立完成文献的筛选并进行汇总讨论,如有分歧,由第3名研究者进行裁决。针对纳入的指南,仅提取指南中呼吸机相关性肺炎的预防措施,提取证据级别为B级以上证据。

2 结果

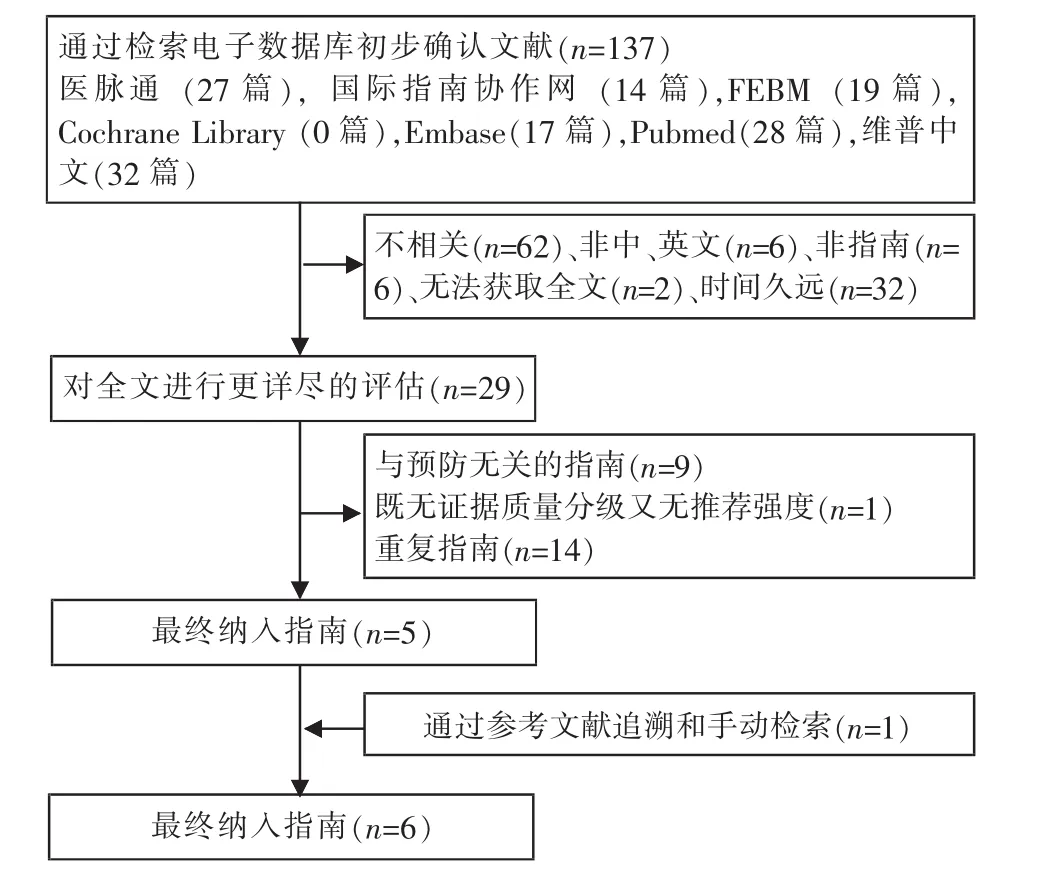

2.1 指南的筛选结果 初步检索出137篇文献,根据纳入和排除标准,最终纳入循证指南6篇[11-16],筛选的流程及结果见图1。

图1 文献检索路径图

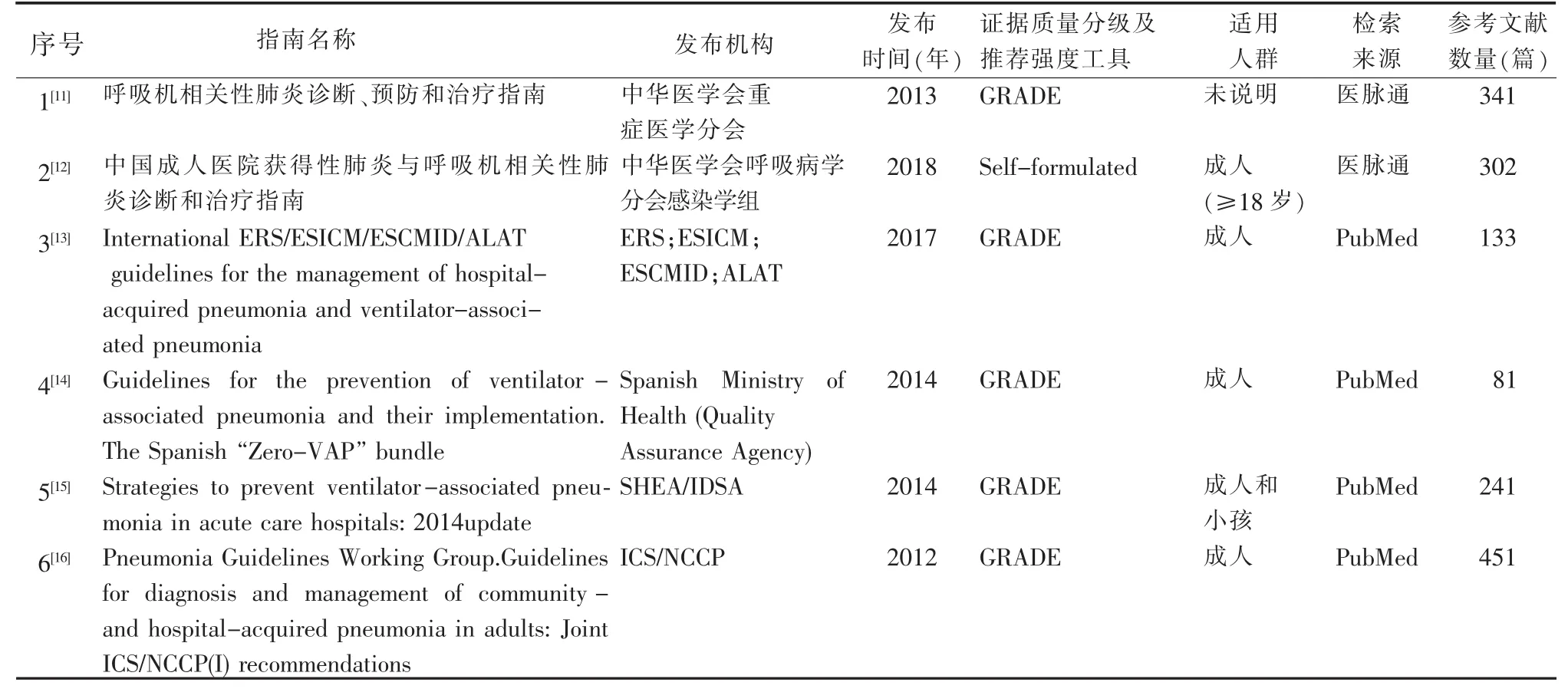

2.2 纳入指南的基本特征 纳入的6篇指南,由2部来自中国,4部来自国外,其中指南所采用的证据等级和推荐强度基于不同指南开发机构采用的不同评价工具。见表1。

表1 纳入指南的基本情况

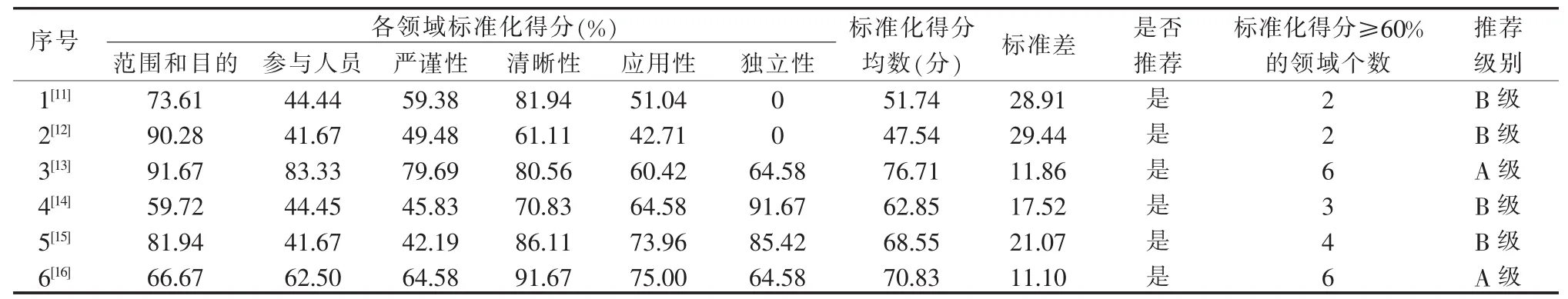

2.3 纳入指南的质量评价结果 本研究纳入6篇指南[11-16],总体质量评价 2 篇为 A 级[13,16],其余 4 篇为B级[11-12,14-15],各领域标准化百分比及指南总体质量情况见表2。

表2 纳入循证指南的AGREEⅡ评价结果

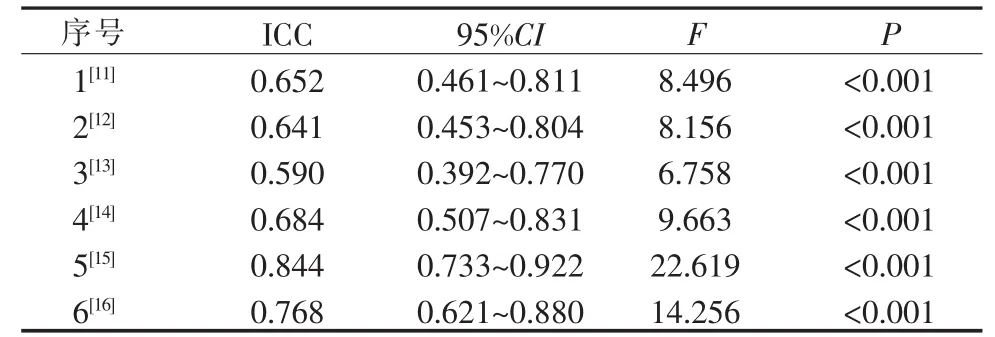

2.4 纳入指南的组内相关系数一致性检验结果4名评价人员对指南评价的组内相关系数一致性检验结果,见表3。其中有2部指南的组内相关系数>0.75,一致性较高,其余4部指南的组内相关系数值均在0.5以上。

表3 纳入指南的组内相关系数一致性检验结果

3 证据汇总结果

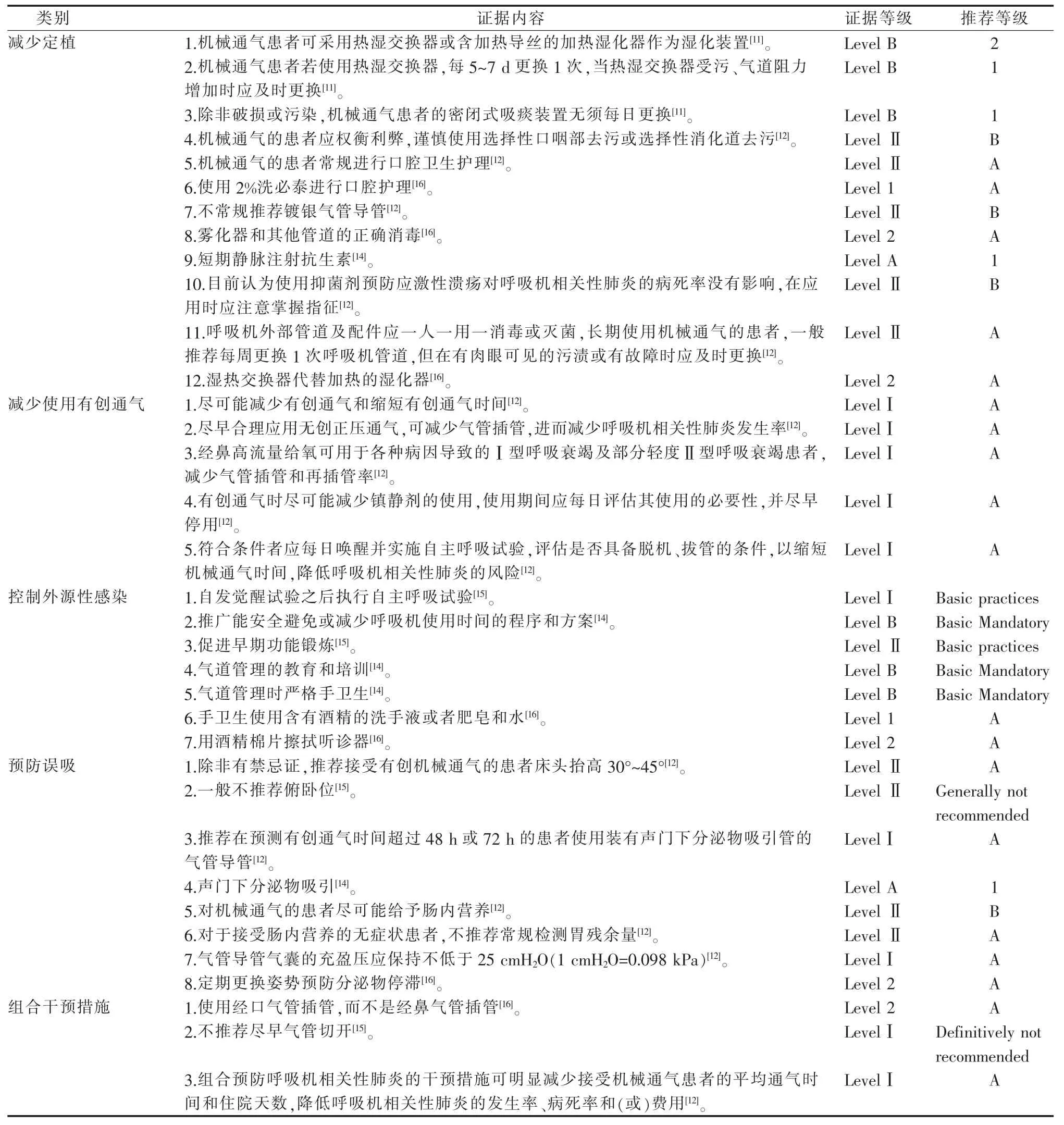

本研究对最终纳入的6篇指南进行证据提取,证据的推荐级别和证据级别均引用原指南,并去除低级别证据。在证据总结的过程中发现,2013年中华医学会重症医学分会发表的 《呼吸机相关性肺炎诊断、预防和治疗指南(2013)》[11]指出的“经鼻气管插管可增加鼻窦炎的发病率”和“经鼻气管插管患者出现难以解释的发热,需行影像学检查评估是否患有鼻窦炎,并及时治疗”与呼吸机相关性肺炎的预防无关,经小组讨论后予以排除。针对呼吸机相关性肺炎患者在使用动力床方面,2013年中华医学会重症医学分会发表的《呼吸机相关性肺炎诊断、预防和治疗指南(2013)》[11]指出“机械通气患者应用动力床治疗可降低呼吸机相关性肺炎的发病率”,而2014年美国《急重症医院呼吸机相关性肺炎预防策略》[15]指出“一般不推荐使用动力床”,两者意见相左。有研究表明,动力床可降低呼吸机相关性肺炎的发生率,但不能降低重症监护室的病死率、缩短机械通气时间及重症监护室留治时间,且费用高[17-18]。此外,国内文献也少有报道有关动力床的使用,经讨论后予以排除。针对使用益生菌预防呼吸机相关性肺炎方面,2013年中华医学会重症医学分会发表的《呼吸机相关性肺炎诊断、预防和治疗指南(2013)》[11]和2018年中华医学会呼吸病学分会感染学组发表的《中国成人医院获得性肺炎与呼吸机相关性肺炎诊断和治疗指南(2018年版)》[12]均不推荐常规使用,而2014年美国《急重症医院呼吸机相关性肺炎预防策略》[15]则推荐预防性应用益生菌,但却提出可能减低呼吸机相关性肺炎的发生率,但没有足够的证据证明对住院时间、死亡率、插管时间的影响,经讨论予以排除。最终提取出35条证据。证据等级和推荐等级直接引用指南中给出的原始等级。证据提取和整合详见表4。

表4 预防呼吸机相关性肺炎的证据汇总

4 证据描述

证据1—12着重于从调节和减少定植方面来预防呼吸机相关性肺炎的发生。有研究表明[19]口咽部细菌的定植与呼吸机相关性肺炎的发生密切相关。这些证据从患者口咽和消化道的局部护理、系统性感染预防以及呼吸机管道消毒或更换3个角度,为临床工作提供了全面的建议。机械通气患者常规给与口腔护理来减少口咽部细菌的定植,丁楠楠等[20]系统评价了14种不同口腔护理方法对降低呼吸机相关性肺炎发生率的效果,建议采用刷牙+冲洗+咽部深吸的方法预防呼吸机相关性肺炎,具体临床操作还应关注护理操作的安全性指标、难易程度和护士工作量问题等。有研究指出,在口咽部使用非吸收性抗菌药物,联合或不联合肠道外抗菌药物,可减低呼吸机相关性肺炎的发生率,但对缩短机械通气时间、减少重症监护室住院时间和病死率证据不足,且可能会增加耐药菌感染的风险,应谨慎使用[21]。与气管导管相连的湿化装置、密闭式吸痰管和雾化装置等也需得到正确的消毒和合适的更换频率。通过使用药物控制或减少定植应注意掌握指征和具体的医院环境。

证据13—20着重于减少使用有创通气时间和避免使用有创通气。呼吸机相关性肺炎的发生主要跟有创通气有关[22],也与机械通气时间有很大的关系,对于未实施有创通气的患者,应正确应用无创通气技术,避免使用有创通气;而已经实施有创通气的患者,应尽可能减少有创通气时间。据报道,对机械通气的患者实施浅镇静策略能显著缩短机械通气时间,降低呼吸机相关性肺炎的发生率[23],但其应用的临床适应证和禁忌证尚待进一步深入研究。为定义适度镇静,国内外很多研究制定了一系列评估量表[24-26],在使用时,应根据具体的医疗环境采用合适的镇静评估量表,并对医务人员进行相关培训,结合患者生命体征如心率、血压等的变化,以达到适度镇静的效果。为减少有创通气时间、预防肺炎的发生,机械通气患者撤机之前需要进行自主呼吸试验,并评估撤机的安全性,避免再次插管[27]。

证据21—24主要从控制外源性感染方面来预防呼吸机相关性肺炎的发生。有研究指出呼吸机相关性肺炎的发生除了与患者自身因素有关,也与医疗环境有关,严格规范医务人员诊疗护理行为,可减少外源性感染途径[28]。外源性感染主要通过医务人员的手或衣服、被污染的呼吸设备、医院的水或空气等途径进行传播,而医务人员手携带病原菌比例较高,且多为多重耐药菌[29]。有荟萃分析发现,手卫生可以降低呼吸机相关性肺炎的发生率,定期的培训教育、监督及反馈机制可持续提高临床工作中医护人员手卫生依从性,从而减少呼吸机相关性肺炎的发生[30]。因此,医院应提高医务人员手卫生依从性,规范护理操作,严格消毒呼吸设备和支气管镜等侵入性设备,采取感染控制措施,防止医疗消毒液的污染等一系列的措施[29],从外源性感染方面预防呼吸机相关性肺炎的发生。

证据25—34主要从预防误吸方面来预防呼吸机相关性肺炎的发生。呼吸机相关性肺炎的发生机制主要有2种,一种是呼吸道分泌物在声门下的集聚误吸,一种是气管导管壁上的细菌生物膜[31],机械通气的患者因为气管导管的置入,患者无法拥有正常的吞咽功能,再加上肠内营养支持,在治疗期间患者很容易发生误吸。患者在机械通气期间误吸的发生率可达11.4%,吸入性肺炎的发生率也随之增加[32]。米元元等[33]在预防误吸的证据总结中也提出了抬高床头、声门下吸引、监测气管插管的囊内压等方式来预防误吸,机械通气患者在无禁忌的情况下抬高床头 30°~45°;每次鼻饲之前回抽胃液,防止反流;按需吸痰,防止痰液的回流和误吸,具体措施的实施,还需要根据患者的具体情况和医疗环境采取合适的护理方案。

证据35建议应用集束化干预措施方面来预防呼吸机相关性肺炎的发生。机械通气患者的集束化方案最早是由美国健康促进研究所 (Institute for Healthcare Improvement,IHI)提出[34],该方案是将从指南或者其他医疗保健机构提出的建议中筛选出高质量且易于实施的证据进行捆绑,同时应用,其效果远远大于各证据的单独应用[4]。针对本研究总结的证据,可分别从减少定植、减少使用有创通气、控制外源性感染和预防误吸4个类别中分别选出高证据级别且易于实施的证据进行组合,并将组合的证据同时应用于临床,观察其使用效果。álvarez-Lerma等[4]指出集束化措施可有效降低呼吸机相关性肺炎的发生率,并在多个国家的重症监护室得到验证。