近百年来职业教育课程研究:演进轨迹、成果样态与考察反思

2021-12-08李俊玲周仕德

李俊玲?周仕德

摘 要 关注课程对加强职业教育研究、构建中国特色职业教育体系具有重要意义。以中国知网(CNKI)收录成果为来源文本,对文献考察发现,近百年来我国职业教育课程研究经历了零星散点、初步探究、崛起发展、提质扩容四个阶段,成果样态呈现如下特征:新时期职业教育课程研究成果显著,渐增职业教育课程体系问题探讨,形构职业教育课程研究稳定群体,职业教育课程研究视域多样,渐趋凸显课程研究实践影响。今后需要在中国特色职业教育课程理论体系研究、职业教育课程本土思想挖掘、职业教育课程育人关联研究三个方面进一步加强。

关键词 职业教育;课程研究;发展轨迹;成果样态

中图分类号 G712.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)25-0034-07

作者简介

李俊玲(1976- ),女,常州机电职业技术学院讲师,研究方向:思政教育,职业教育(常州,213164);周仕德(1976- ),男,汕头大学高等教育研究所教授,博士,研究方向:课程与教学论,职业教育(汕头,515063)

基金项目

江苏省高校哲社课题“供给侧改革视域下高职院校‘大思政育人体系构建研究”(2019SJB460);常州机电职院课题“课程思政育人效果评价体系研究与实践”(2020-YBJG-16),主持人:李俊玲;国家社会科学基金一般项目“新中国70年课程与教学论的知识书写研究:1949-2019”(19FJKB003),主持人:周仕德

加强职业教育课程研究,对建设中国特色现代职业教育体系具有十分重要的意义。“课程问题在任何一个教育体系中都居于中心地位。”[1]查阅学界研究成果发现,如娄红立、刘真、苏学愚、朱德全、邓泽民、杨磊、薛寒、赵文平、杜建群等为数不多的学者撰文对我国职业教育课程的研究状况给予关注,虽然已有成果极大推进了我国职业教育课程研究的发展,但立足百年以来长时段视角梳理我国职业教育课程研究概况的成果尚无。2021年中国共产党建党百年之际,以“课程”并含“职业”为篇名在中国知网(CNKI)上查阅显示,关于职业教育课程研究的成果最早为1924年第6期在《教育与职业》上刊载的《职业科课程之告成》《本社编订新学制职业课程标准之经过》《协定职业学校课程标准》三文,可谓拉开了我国职业教育课程研究的幕布,一直持续至今。本文主要以中国知网刊载相关文献为中心,就近百年来我国职业教育课程研究作一探讨,期望在“铺设中国特色现代职业教育的跑道”[2]基础上对新时代中国特色职业教育课程研究有所裨益。

一、近百年来中国职业教育课程研究演进轨迹

为便于概要呈现我国职业教育课程研究演进历程,依据时间顺序和研究成果数量变化趋势将我国近百年来职业教育课程研究分为四个阶段。

(一)零星散点:20世纪20年代至新中国成立

这一阶段主要体现在我国职业教育领域专业期刊《教育与职业》上刊载的8篇相关研究成果,其核心聚焦在职业学校有关课程标准或纲要草案,如20世纪20年代体现在《协定职业学校课程标准的制订》《新学制职业课程标准的经过》《职业科课程的告成》《中华职业学校机械工科课程纲要草案》以及草案说明。进入30年代,在探析纲要草案基础上出现高中是否增设职业课程问题,如《中华职业学校重新修订机械科课程纲要草案》《中华职业学校商科课程纲要草案》,初步显示出对职业教育课程的关注意识。

(二)初步探究:新中国成立后至20世纪80年代

新中国成立后至20世纪80年代,我国职业教育课程研究主要呈现出两个特点:一是对苏联、美国、日本、英国四个国家职业教育课程的译介,如美国高中的职业课程、英国计划实行新职业课程、苏联职业技术学校的课程改革实验、日本普通教育的职业技术课程设置、联邦德国职业技术教育课程开发等。二是加强了职业教育课程设置问题的系列思考,如提出职业大学的课程建设、职业中学的课程设置和课程结构、职业高级中学专业课程设置的原则、农村职业技术中学的课程设计。

(三)崛起发展:20世纪90年代初期至末期

20世纪90年代是职业教育课程研究的崛起发展期,主要体现出三方面特点:一是对国外职业教育课程译介范畴扩大,如美国职业群集课程,马来西亚职业技术课程改革,德国“双元制”经验和职业指导课程,韩国、日本高等职业技术教育的课程设置,英国职业教育管理结构和课程建设研究,澳大利亚新高级中学证书职业课程的特色等。二是聚焦职业教育课程开发和设计研究,如组建《职业教育课程开发》课题组,围绕高师职业技术专业课程体系改革、课程计划制订、课程开发,举办“构建面向21世纪的职业技术教育课程体系改革研讨会”(1999年8月2-5日,内蒙古包头市)等。三是开始关注特殊教育和专项课程研究,如聋哑学校、启智、弱智学校的劳动与职业教育课程改革,举办“中职学校德育课程教学改革研讨会”(1999年8月10-11日,北京),构建高等职业技术师范教育专业课程结构的优化模式,发布浙江省、上海市职业学校课程调查报告,开展专业职业素质课程体系探索等。这一阶段学习借鉴的对象在美国、日本,英国、苏联的基础上拓展至马来西亚、德国、韩国、澳大利亚以及我国澳门与台湾地区,研究领域的拓宽和活动的增加突显出职业教育课程研究的掘起。

(四)提质扩容:21世纪伊始至2020年

进入21世纪,课程成为我国职业教育改革的热点问题,加之国务院颁布《关于加快发展现代职业教育的决定》和《关于深化职业教育教学改革 全面提高人才培养质量的若干意见》等系列职业教育政策,这一阶段的职业教育课程研究在深度和广度两个层面都出现了新元素,主要有四大体现:一是对职业教育课程新元素的探讨,如职业技术学校的创业教育课程、课程思政建设研究,在线课程设计模式与开发策略、体验课程开发,信息技术和职业课程的深度融合研究,职业(知识+能力+指导)三角形课程结构、职业教育精品课程研究、“1+X”证书制度下职教课程建设研究等。二是职业学术会议進一步凸显对课程研究的关注,如职业教育课程改革国际研讨会(1999年12月14-17日,北京)、职业教育教学改革与课程开发研讨会(2009年6月7日,武汉)等。三是强化对职业教育德育课程的研究,如中等职业学校德育课程改革,国内外职业学校德育课程改革趋向及启示,职业教育德育课程考核模式变革等。四是国外职业教育课程引介迈向新高度,涉及如荷兰、美国、德国、法国、日本、印度、澳大利亚新南威尔士州、瑞典、丹麦、加拿大、新西兰、俄罗斯、尼日利亚、赞比亚、拉丁美洲,以及英国GNVQ、BTEC与T Level三类课程等。这一阶段,以职业教育课程发展为主题的研讨会继续显示出强大的辐射力,国外职业教育课程译介拓展至非洲和拉丁美洲,大量职业教育论著纷纷发表和出版,推动了我国职业教育课程研究迈向新高度。

二、近百年来中国职业教育课程研究成果样态

(一)新时期职业教育课程的研究成果显著

总体来看,近百年来我国职业教育课程研究成果从20世纪20年代的零星点缀,新中国成立至70年代遗忘,到80-90年代的重新起步,再到21世纪的崛起,特别是进入新时代以来,凭借国家政策推进和经济发展需要,职业教育快速发展,职业教育课程研究也进入了繁荣期。

其一,从发文趋势(见图1)和资源类型(见图2)来看。在发文趋势上,20世纪20-30年代少有成果出现,合计8篇;30年代末期至70年代无成果显示;20世纪80-90年代重新出现研究成果,合计183篇;进入21世纪以来成果十分显著,2000-2001年年均87.5篇,2002-2009年年均增至392.8篇,2010-2014年年均达到1248篇,2014-2020年年均高达1734.1篇,这一时期合计20448篇,整体增长趋势显著,占近百年来职业教育课程研究成果总数的99.1%。在资源类型上,排在前十位的为硕(博)士学位论文、教育期刊等,排名第一位的期刊类资源占发文数的71.4%,第十位外文图书占发文数的0.06%。

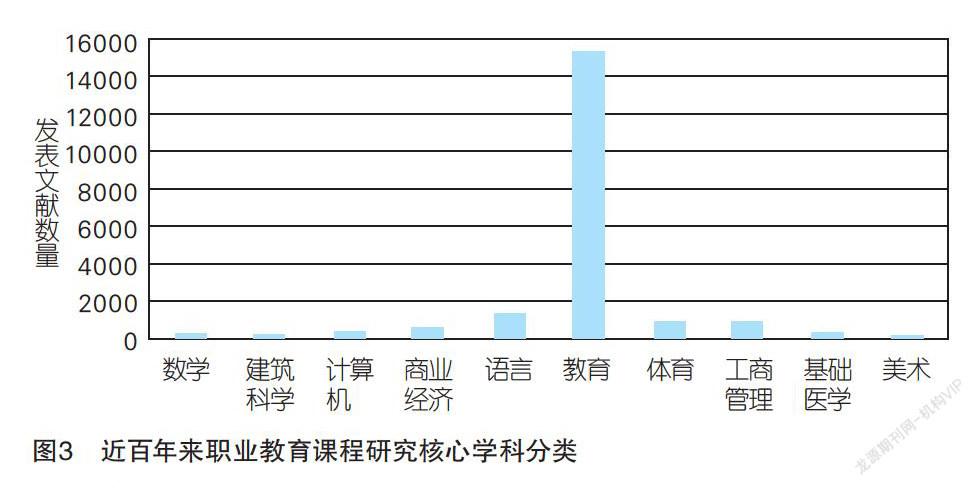

其二,从学科分类(见图3)、文献来源(见图4)来看。在学科分类上,前10位主要集中在教育、体育、计算机、数学等领域,排在第一位的教育占比71.3%,排在第10位的数学占比1.1%。在文献来源上,排在前10名的期刊中,《职业技术教育》等7本期刊为我国职业教育领域专业期刊,未见更高水平其他教育类期刊进入核心文献来源。

其三,从成果被引(见表1)和下载(见表2)频次来看。限于篇幅,本统计仅显示前10位成果(时間截至2021年10月30日20:25)。在成果被引频次排前10的文章中,涉及《职业技术教育》等6种期刊,累计被引5481次,篇均被引548.1次,共涉及6位作者,其中独立或第一作者中姜大源贡献6篇,累计占总被引次数的58.1%;独立或第二作者中徐国庆贡献2篇,累计占总被引次数的28.2%。同时发现,7篇成果中3位作者单位在北京市,剩余3篇成果中两位作者单位在上海市,一定程度上说明近百年来我国职业教育课程研究形成北京和上海两大中心。在成果被下载频次前10名的文章中,由两种期刊两篇成果、硕(博)士两种类型学位论文8篇成果构成,其中博士学位论文7篇,占总下载次数的80%,而西南大学独占5篇,占总下载次数的51%。同时看到,高校贡献了8篇成果,占总下载次数的85.7%,这也表明高等院校对我国职业教育课程研究的贡献和影响力凸显。

(二)对职业教育课程体系问题的关注日益增加

职业教育是有别于普通教育的教育类型,因此需要在理论上建设符合自身规律的课程理论。学科体系对于任何一门学科来说都是一个至关重要的问题,对学科体系问题的认识水平也是衡量一门学科成熟程度的标志之一[3]。20世纪20-80年代,虽有研究讨论职业教育课程问题,但严格意义上并没有直接涉及职业教育课程体系。20世纪90年代末期开始,才有研究关注职业教育课程体系构成,如张志军等人的结构说,何金春的设计构想论,姜大源的三性与三观论,马庆发的职业素质核心构建模式说,杨明刚与汪碧云的高职教育课程三维论。21世纪伊始,对职业教育课程体系更加重视,出现如姜大源的行动体系论,李桂霞的“主线—模块—学分制”体系论,王明伦的五原则体系论,李佳圣的“优—新—综—活—实”五段论,徐国庆的内容组织论,楼一峰的活动体系说,吕鑫祥的课程编制说,黄克孝的课程观指导思想论,康思琦的四模块体系论,张晓红与刘荣才的六大方向体系说,徐国庆的学科—实践话语论,韩伟东与王云的职业化说,邓洵的工作过程说新论,刘骞等人的“1+X”体系说,邓泽民等人的理论综述—比较分析说[4],赵文平的分支学科或交叉学科说[5],孙善学的使命—思想源头论[6]等。这些成果关注我国职业教育课程体系研究,既在实践上推动了职业教育课程实施,又在理论上探寻中国特色职业教育元素,推动了我国职业教育研究的发展。

(三)形构职业教育课程研究稳定群体

我国近百年来的职业教育课程研究,历经四个时期的发展,形成了一支相对稳定的核心研究队伍(见图5),涌现出一批核心研究机构(见图6)。在排名前20位的队伍中,如华东师范大学的徐国庆和马庆发、西南大学的朱德全、教育部职业教育中心研究所的姜大源等诸多学者对职业教育课程研究持续关注,产出了一大批相关成果。在排名前20位的核心研究机构中,涉及职业技术学院10家、师范大学6家、综合性大学2家、师范学院1家、职业技术师范大学1家。当然,除此之外,还有如教育部职业技术教育中心研究所、北京师范大学、吉林工程技术师范学院等机构。近百年来我国职业教育课程研究的发展轨迹,从早期学者个体的零敲碎打到形成稳定队伍;从早期少数机构发展到今天逐渐形成全国以师范院校和职业技术院校为核心的两大课程研究机构,以及越来越多的青年学者相继加入研究行列。

(四)多样职业教育课程研究视域

在对近百年的职业教育的课程研究成果梳理中发现,20世纪80年代出版了美国的拜尔·R·休梅克编的《职业技术教育课程设计指南》,20世纪90年代出版了加拿大R.E.亚当斯著的《DACUM职业教育的课程开发、学习及评估方法》、朱晓斌著的《职业教育课程论》等。在这之后特别是21世纪以来出版了一系列聚焦职业教育课程研究的成果(见表3),拓展了职业教育课程研究领域,展示了最新研究样态。

(五)渐趋凸显课程研究实践影响

我国近百年来的职业教育课程研究,在推进中国职业教育发展方面产生了重大的实践引领和指导效能,特别是21世纪以来在课程实践中展现出的影响力,突出表现在三方面:一是承担国家级科研项目。在国家社会科学基金项目数据库(http://fz.people.com.cn)中查询涉及职业教育课程方面的资助项目,如《我国职业教育学术课程与职业课程的整合研究》《20世纪九十年代以来中德中等职业教育课程改革比较研究》《基于工作任务的中等职业教育模块式课程研究》等,既在一定程度上表明了职业教育课程在国家层面认可度较大,也充分显示了21世纪以来职业教育课程研究取得的重大成就。二是多方资助计划力度增强。研究成果标注基金资助前10位统计依次为:全国教育科学规划课题(191次)、江苏省教育厅高等学校哲学社会科学基金项目(83次)、江苏省教育厅人文社会科学研究基金(53次)、广西高等学校教学质量与教学改革工程(83次)、浙江省教育厅科研计划(30次)、安徽省高等学校省级教学质量与教学改革工程项目(44次)、国家社会科学基金(30次)、湖南省教育科学规划课题(30次)、江苏省教科规划课题(29次)、湖南省教委科研基金(29次)等多类别基金资助。三是支持培养职业教育课程研究方面的高层次人才成果明显,如博士人才层次的成果有《实践导向职业教育课程研究》《澳大利亚职业教育课程质量保障的研究》《晚清民国时期职业教育课程史论》《高等职业教育专业课程群论》《新中国中等职业教育课程政策研究》《以简驭繁:比利时高等职业教育课程设计研究》等共21篇,硕士人才层次的成果共790篇,职业教育课程辐射实践影响力进一步凸显。

三、近百年来中国职业教育课程研究反思

(一)加强中国特色职业教育课程理论体系研究

“有理论支撑的研究才能走得更远, 也才有可持续发展的源泉。”[7]在我国教育发展大背景下,近百年来我国的职业教育课程研究经历了从不被重视、轻视到重视,从仿苏学习、译介西方到本土探寻之路的历程,在这一过程中,引领我国职业教育课程发展的理论依据,相关研究先后提出了诸如韩晓斐的就业发展理论、梁晨的布魯纳结构主义课程理论、杨俊生与苏德的建构主义理论、王文毅的工作过程论、李萍的协同学理论、周晓敏的“冰山模型”理论、逯长春的模块化理论、亓路路和王金梅的施瓦布实践性课程理论、蓝洁的复杂理论说、罗剑的4R理论、张超的新职业主义理论、沈佳乐的凯兴斯泰纳理论、官卫星的建构主义理论、涂仕媛等人的冲突理论、冯艳妮的情境理论、高丽娴的终身教育理论、文娟的泰勒原理、辜东莲等人的能力本位论、董仁忠的默会知识、徐国庆的实践导向论、马庆发的职业素质核心论等。站在新时代的新起点,我国职业教育课程研究要形成中国特色、中国气派、中国风格,正如习近平总书记指出的,要“着力构建中国特色哲学社会科学,在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派。应对激烈的国际综合国力竞争,在不断增强我国经济实力的同时增强我国的文化创造力、民族凝聚力及中华文明的影响力,迫切需要哲学社会科学发展具有中国特色的学科体系和学术思想。”[8]

在梳理研究成果过程中不难发现,我国职业教育课程研究虽取得一定成果,但职业教育课程研究与基础教育领域研究比较而言,与西方发达国家职业教育课程领域研究而言还存在较大差距。“职教课程与教学研究要想走出自身发展的盲目与局限,必须及时对过往研究进行深刻反思,以此催生并强化研究的理论自觉。凡此种种,均表明职教课程与教学研究尚未上升到学科建设层面,仍处于为研究而研究的经验层面。”[9]虽如相关研究指出的“有中国特色的职教课程理论初露端倪”[10],要“在改革中构建中国特色职业教育课程体系”[11],但正如有学者指出“纵观我国职业教育课程体系构建仍处于初探阶段”[12],真正从中国职业教育在全球视野、本土行动的影响地位来看,我国的职业教育课程理论研究力度亟待提升和加强。

(二)加强职业教育课程本土思想挖掘

“我们要立足于‘中国立场,不论是理论体系的建构还是研究方法的选择,都应该紧密结合我国职业教育的实际,结合我国的国情,这样研究出的结论才具有中国特色,才是中国的职业教育学。教育学学科的发展历史告诉我们,过分依赖他国的教育理论给中国教育实践带来不少消极影响。”[13]对于我国职业教育课程,秦虹曾直言存在六大问题,即“课程结构不合理;课程缺乏实用性,对就业不利;课程思想没有体现学生的主体性;课程呈现方式呆板,无法使学生感兴趣;课程内容缺乏范例性,联系生活不够;课程中实际操作、练习、实验内容少;课程内容缺乏迁移性。”[14]邓泽民总结指出,“基于学科知识的建构模式走到基于职业活动的过程模式,又从基于职业活动的过程模式走向基于结果的成长模式”[15]。梳理新中国成立至80年代的研究成果发现,仅有劳动人事出版社于1987年出版了美国学者拜尔·R·休梅克编的《职业技术教育课程设计指南》一书,一直持续到西北工业大学出版社于1996年出版了加拿大学者R.E.亚当斯的《DACUM职业教育的课程开发、学习及评估方法》一书,可以说这段时期缺乏对我国本土职业教育课程问题的系统思考。我国职业教育课程一直非常关注国外职业教育课程译介,直到21世纪伊始,才出现李瑞、刘万村、周如俊、王金梅、喻忠恩等学者以论文成果形式明确提出我国职业教育课程本土化问题。这一现象与我国职业教育实践相比存在巨大反差,职业教育课程本土思想亟待开展专题研究,正如姜大源在对“世界职业教育课程改革的基本走势”[16]全面梳理总结基础上指出,实现由简单移植思想到本土思想创造,改变我国多年来以国家政策性文件要求替代职业教育课程思想,使得挖掘课程本土思想的完备性、稳定性几乎被忽略,而善变性和随意性较强,职业教育高水平的教育教学水平实现,必须由独立而良好的本土课程思想来给予引领支撑,“不要拿着他人的课程地图走自己的课程路”[17]。

(三)加强职业教育课程育人关联研究

2006年,教育部提出高等职业教育作为高等教育发展中的一个类型,肩负着培养面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高技能人才的使命。回顾自1986年首次全国职业教育工作会议伊始,1991年的《关于大力发展职业技术教育的决定》、1998年的《面向二十一世纪深化职业教育教学改革的原则意见》、2000年的《关于全面推进素质教育、深化中等职业教育教学改革的意见》、2005年的《国务院关于大力发展职业教育的决定》、2006 年的《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》、2014 年的《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》和《现代职业教育体系建设规划(2014-2020 年)》、2015年的《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》、2019年的《国家职业教育改革实施方案》等我国职业教育改革相关政策要求不难发现,“培养‘完满的社会人成为新时期职业教育的根本目标”[18],努力让每个人都有人生出彩的机会。

回顾百年发展历史,职业教育课程建设经历了从单一效仿日本、美国、前苏联,到改革开放以后多元化吸收德国、加拿大、澳大利亚等发达国家职业教育课程模式的过程。课程价值与定位主要体现在社会新需求与传统文化观念的偏离与规限层面,道德性与功利性的失谐与应对是课程价值的诉求。晚清时期,“尚实”的课程价值追求与传统文化是尖锐的矛盾;民国时期,职业教育从生计问题来构建课程,但政府削减、调整课程以适应其统治价值认可;新中国成立后,课程定位主要体现为普通教育与职业教育的偏越与调整,从类同普通教育的三级设置到混同普通教育的两级设置再到与普通教育分离的两级设置[19]。课程是“职业教育人才培养的依托和切入点”[20],不管多么理想的育人目标,一定要落实到学生层面,让人得到最大的自我实现方能凸显价值。“其中课程设置是最为关键的核心问题,它既关系到‘教什么‘学什么的问题,又关系到培养目标的实现问题。”[21]2012年,党的十八大报告第一次提出把立德树人作为教育的根本任务。2018年,全国教育大会又直接强调把立德树人融入教育的各个领域、各个环节之中,而这一育人根本任务的实现有赖于未来我国职业教育课程研究加强课程中人的关注。

“课程是职业教育改革的核心,发展具有中国特色的职业教育必须通过建立具有中国特色职业教育课程体系来实现。”[22]中国职业教育课程研究近百年来的演进之路,经历不同时期的学者、机构、协会、期刊、媒体及国家大力支持,已取得了一定成绩,涌现出一批优秀的研究者,形成了一批课程研究的核心机构,出版了一批课程研究论著等。近百年来这些研究成果取得了难得的学科共识,但从追求新时代中国特色职业教育课程体系建构愿景来看,仍需做更大的攻坚克难性研究工作。立足中国职业教育课程实践,彰显中国职业教育课程研究范式,讲好中国职业教育课程故事,建構中国职业教育课程气派,实现“构建中国特色的职业教育专业认证体系”[23]和“建设中国特色世界水准的现代职教体系”[24],“我们必须走自己的路,在实践中探索有中国特色的职业教育发展路子”[25],这需要我国职业教育课程领域学术共同体的不懈努力。

参 考 文 献

[1]王策三.教学论稿[M].北京:人民教育出版社,2005:196.

[2]刘娇,王哲,房巍,等.铺设中国特色现代职业教育的跑道[J].职业技术教育,2018(36):6-13.

[3]瞿葆奎.社会科学争鸣大系(1949-1989)·教育学卷[M].上海:上海人民出版社,1992:398.

[4]邓泽民,赵沛,吴学敏,等.《职业教育学—原理与应用》第八章(摘编)职业教育课程论[J].中国职业技术教育,2009(33):8-9.

[5]赵文平.新世纪以来我国职业教育课程研究进展与反思[J].职业技术教育,2016(4):35-41.

[6]孙善学.职业教育课程论研究[J].中国人民大学教育学刊,2018(4):162-177.

[7]周仕德.21世纪初期国际课程研究的主题及启示[J].现代教育管理,2013(9):111-115.

[8]习近平.在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[EB/OL].[2016-05-17].[2020-09-25].http://www.xinhuanet.com//politics/2016-05/18/c_1118891128.htm

[9]许丽丽,朱德全.中国职业教育课程与教学研究四十年[J].职业技术教育,2019(25):18-23

[10]戈壁.有中国特色的职教课程理论初露端倪[J].中国职业技术教育,2006(4):16-17.

[11][22]张晓红,刘荣才.关于建立中国特色职业教育课程体系的思考[J].职教通讯,2006(6):8-11.

[12]娄红立.20世纪以来我国职业教育课程领域研究可视化[J].教育教学论坛,2020(47):120-125.

[13]张忠华,倪梦娟.高等教育学学科发展70年:回顾与展望[J].江苏高教,2019(10):14-19.

[14]秦虹.当前职业教育课程存在的六大问题[J].职业技术教育,2003(34):70.

[15]邓泽民.我国职业教育课程研究40年综述[J].职教论坛,2019(8):49-55.

[16]姜大源.世界职业教育课程改革的基本走势及其启示[J].中国职业技术教育,2008(27):7-13.

[17]周仕德,刘翠青.论中国特色课程论学科体系的建构[J].课程·教材·教法,2020(3):70-75.

[18]闫广芬,石慧.改革开放40年来职业教育“中国模式”的内生重构[J].西南大学学报(社会科学版),2019(1):81-89

[19]夏英.中国职业教育课程体系百年演进的社会学分析[J].中国职业技术教育,2013(30):8-13.

[20]刘霞,周春平.英、美、德、澳四国职业教育人才培养策略比较分析及对中国的启示[J].教育与教学研究,2016(10):36-41

[21]张忠华.现代大学课程设置若干问题的思考[J].中国教育政策评论,2012(00):291-300.

[23]徐国庆.构建中国特色的职业教育专业认证体系[J].教育发展研究,2018(7):21-27.

[24]孙善学.建设中国特色世界水准的现代职教体系[J].职业技术,2013(1):1.

[25]温家宝.大力发展中国特色的职业教育——在全国职业教育工作会议上的讲话[J].职业技术教育,2005(33):21-23.

Researches on Vocational Education Curriculum in the Past 100 Years: Evolution, Achievements and Reflection

Li Junling, Zhou Shide

Abstract Focusing on curriculum is of great significance to strengthen the study of vocational education and construct the vocational education system with Chinese characteristics. With achievements on China CNKI as the source text, literature investigation found that over the past century of vocational education curriculum has experienced four stages of sporadic scatter dabble, preliminary exploration, the rise of the development and expansion. The form of research results manifest five features: making great achievements in the new era, increasing attentions to explore vocational education curriculum system, forming stable groups, having various research horizons, and gradually highlighting the influence of curriculum practice research. In the future, it need to strengthen research on vocational education curriculum theory system with Chinese characteristics, the vocational education curriculum ideas of local mining study, the research on the relationship of vocational education curriculum with people.

Key words vocational education; curriculum research; development trajectory; research forms

Author Li Junling, lecturer of Changzhou Vocational Institute of Mechatronic Technology (Changzhou 213164); Zhou Shide, professor of Higher Education Institute of Shantou University