改良颞下颧弓下缘入路与传统额颞断颧弓颞下入路治疗海绵窦肿瘤的疗效及安全性对比

2021-12-08饶克成

李 琳 高 飞 饶克成

海绵窦区为颅底最复杂区域之一,是颈内动脉及多条重要颅脑神经穿行经路,该处患有肿瘤疾病,易出现典型的神经压迫症状及颅脑供血不足症状,严重影响患者的正常生活,甚至生命健康[1]。手术治疗是治疗根本,以清除肿瘤压迫为目的,但应避免手术对神经、血管及脑组织损伤,故手术难度大、操作复杂[2]。额颞断颧弓颞下入路是传统手术方式,然术后约20%出现神经损害,10%左右出现肿瘤残留,严重影响患者预后生活质量,为此我院对此手术方式进行改良,取得满意效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

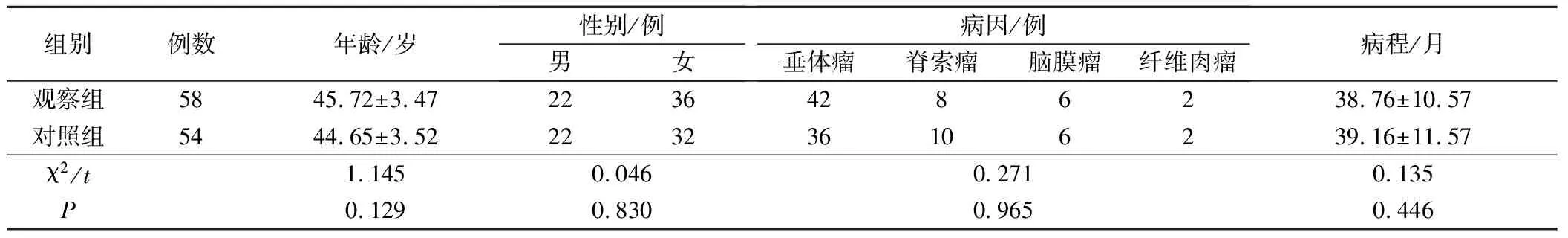

收集2016年1月至2021年1月我院脑科收治的海绵窦肿瘤患者112例作为研究对象。所有患者均有颅神经异常表现,经颅脑CT、MRI检查确诊。排除入路畸形、局部血管畸形、组织粘连、二次手术患者,伴有严重心脑血管疾病、遵医嘱行为差及不愿意参加本次研究患者。所有患者均签订知情同意书,经医学伦理委员会批准进行。将患者按随机单盲取法分为观察组与对照组,观察组58例采用改良颞下颧弓下缘入路治疗,其中男性22例、女性36例,年龄20~70(45.72±3.47)岁,病程3~70(38.76±10.57)个月,垂体瘤42例、脊索瘤8例、脑膜瘤6例、纤维肉瘤2例;对照组54例采用传统额颞断颧弓颞下入路,其中男性22例、女性32例,年龄19~70(44.65±3.52)岁,病程3~71(39.16±11.57)个月,垂体瘤36例,脊索瘤10例、脑膜瘤6例、纤维肉瘤2例。2组患者年龄、性别、病因及病程对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 2组患者临床资料对比

1.2 方法

1.2.1 观察组 给予改良颞下颧弓下缘入路手术治疗。患者均采取健侧卧位,头部向下倾斜使患侧颧弓位于最高点并以头架固定。常规消毒术区、铺巾等,以耳前颧弓中点偏后至颧弓下缘做8 cm左右切口,逐层切开组织、分离骨膜,使颧弓根、外耳道上嵴完全暴露。取电钻于颧弓跟与中颅窝底部连线中点钻孔,并撬下4 cm×4 cm左右骨瓣,磨平边缘及颧弓三分之一处以增强术野可视度。显微镜下剥离颅中窝硬膜并电刀切断脑膜总动脉,彻底止血后清理术区,使周围神经充分暴露并给予保护。于电生理监测下肿瘤根部最近处切开硬膜外侧,逐层打开肿瘤包膜分离或分块切除肿瘤。彻底冲洗术区后关闭切口,术毕。

1.2.2 对照组 给予传统额颞断颧弓颞下入路手术治疗。患者取仰卧位头部向健侧倾斜约50度左右,常规消毒术区,于耳屏前颧弓下缘至中线旁2 cm处做弧形切口,使外耳道上方颅骨充分暴露,逐层分离皮下组织,锯掉2.5 cm长度颧弓并于额颧缝处以电钻钻孔,撬下5 cm×5 cm左右骨瓣,磨平周围骨质后显微镜下脑压板轻抬颞叶使眶上裂至岩尖部海绵窦完全暴露,暴露效果欠佳时可剪开部分小脑幕,肿瘤处理及神经保护等操作同观察组。肿瘤切除后术后取腹部皮下组织、生物蛋白胶对硬膜间腔进行填塞,以钛板修复颧弓、颅底,彻底冲洗术区,逐层关闭切口,术毕。

1.3 随访及观察指标

详细记录2组患者肿瘤处理方式、手术时间、术中出血量。于术后患者清醒后行神经功能评定,观察2组术后新增颅神经麻痹、原有神经功能缺损加重情况。于住院期间详细观察2组患者术后并发症发生情况,包括:脑脊液鼻漏、一过性尿崩、永久尿崩、水电解质紊乱、颅内感染及面部感觉异常。所有患者术后均随访8个月,观察2组患者复发、再手术及死亡情况,于末次随访评定治疗效果。

1.4 评定标准

痊愈为临床症状全部消失,影像学检查未见肿瘤复发或增大,未见颅神经功能损害或异常。复发为随访期间逐渐出现颅神经功能异常,影像学检查见肿瘤复发或增大。

1.5 统计学处理

2 结果

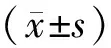

2.1 手术资料比较

2组患者肿瘤处理方式对比,差异无统计学意义(P>0.05);2组手术时间及术中出血量对比,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 2组手术资料对比

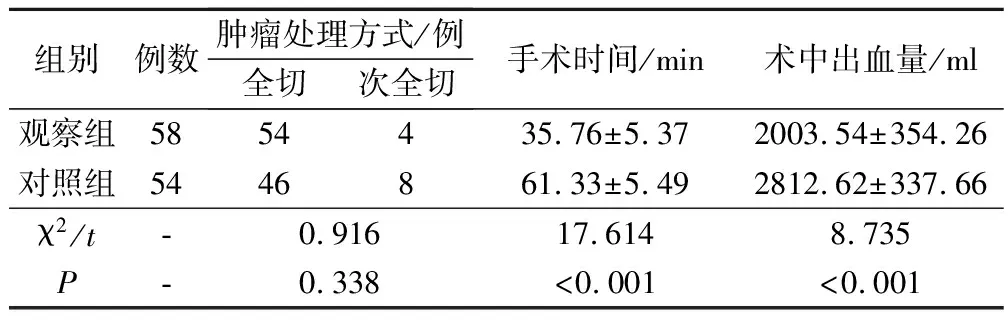

2.2 术后神经功能情况比较

术后2组患者均有新增颅神经麻痹、原有神经功能缺损加重患者。2组新增及缺损加重各神经对比,差异无统计学意义(P>0.05);新增颅神经麻痹、原有神经功能缺损加重总发生率对比,差异具有统计学意义(χ2=4.506,P=0.034),见表3。观察组新增颅神经麻痹患者均为轻度,给予营养神经及对症治疗均自行好转。

表3 2组术后神经功能情况对比(例,%)

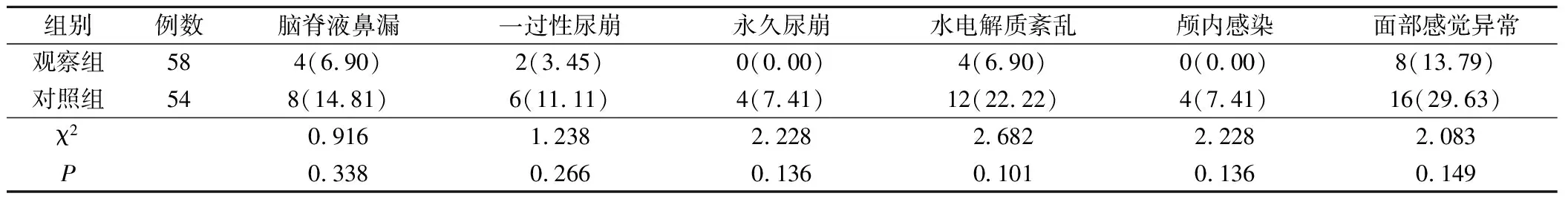

2.3 2组术后并发症比较

2组术后均有脑脊液鼻漏、尿崩、水电解质紊乱、颅内感染及面部感觉异常发生,各型并发症发生率对比,差异无统计学意义(P>0.05);2组并发症总发生率对比,差异具有统计学意义(χ2=4.945,P=0.026),见表4。

表4 2组术后并发症发生率对比(例,%)

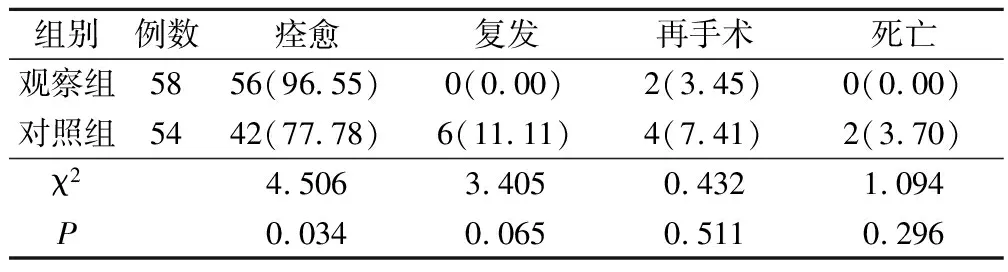

2.4 治疗及随访结果

末次随访,2组痊愈患者对比,差异具有统计学意义(P<0.05);2组复发、再手术及死亡发生率对比,差异无统计学意义(P>0.05),见表5。

表5 2组随访结果比较(例,%)

3 讨论

海绵窦肿瘤并不多见,特别是原发性肿瘤仅为颅内肿瘤的0.1%~0.2%,但海绵窦解剖结构及位置特殊,上壁为硬脑膜、下壁为蝶骨体骨膜,且与硬膜外腔、框内间隙相连,共同构成[3-4]。窦内有颈内动脉、颅神经穿行,外壁有动眼神经、滑车神经、三叉神经支附行,后壁有外展神经穿行,故手术治疗易导致神经及血管损害,增加术后不良结局及神经功能障碍[5-6]。传统额颞断颧弓颞下入路,切断颧弓以开阔手术视野,利于术野区神经功能及血管保护,但需牵拉脑组织、牺牲部分静脉以达到进入海绵窦的目的,且进入海绵窦时海绵窦神经血管不易辨别,易造成医源性神经损伤,增加术后并发症发生率,影响患者术后生活质量[7-8]。故提高手术治疗效果、降低神经功能损害、减少术后并发症发生等已成为各学者关注问题之一[9]。

海绵窦肿瘤切除术中最严重并发症为出血,且与肿瘤体积呈正相关[10-11]。肿瘤体积越大,对海绵窦壁压力越大,致使海绵窦壁薄弱,且海绵窦内血管及神经压迫越严重,相应临床症状越严重。切开海绵窦外壁时易导致出血量增大、神经损伤[12-13]。其次,失去硬膜支撑及约束,导致止血难度增加,影响手术视野,增加颅神经功能损害及原有压迫颅神经损害加重风险[14-15]。本院采用改良颞下颧弓下缘入路治疗,意在简化手术操作、减少术中出血量、降低颅神经损伤。颞下颧弓下缘与海绵窦呈水平状态,以此点不切除颧弓为入路可充分观察外耳道上嵴、环池后方、床突、颞极等广泛区域,且可据手术要求对Kawse三角及小脑幕缘进行适当修剪,以增加术野,从而在直视下完成手术操作,减少对神经、血管损害[16-17]。术中以电生理监测仪协助,对各颅神经进行精准定位及识别,避免不易辨别海绵窦神经血管而增加术中出血及神经功能损害[18]。

本研究结果显示,2组患者新增颅神经麻痹、原有神经功能缺损加重发生率对比,差异具有统计学意义,观察组新增颅神经麻痹患者均为轻度,给予营养神经及对症治疗均自行好转。2组术后总并发症发生率对比,差异具有统计学意义。治疗及随访结果末次随访,2组痊愈患者对比,差异具有统计学意义,复发、再手术及死亡发生率对比,差异无统计学意义(P>0.05)。改良颞下颧弓下缘入路治疗的优势原因可能为[19-21]:①减少出血量。术野清晰,易观察出血部位,给予结扎、电凝等止血,达到减少出血量目的。②缩短手术时间。不截断颧弓,止血及时,可避免出血影响手术进程,且可更好辨认血管及神经,共同达到缩短手术时间的目的。③减少或避免神经损伤。脑神经保护是海绵窦肿瘤切除手术难点之一,以电生理监测仪协助辨认神经,确定神经走向,且不受出血对术野影响,从而更好辨认神经、血管,对血管及神经进行精准保护。④减少术后并发症。手术视野清晰、电生理监测仪精准定位,且无需牵拉脑组织,均可减少术后神经系统并发症,手术时间短,减少术区空气暴露时间,可降低颅内感染发生率。本研究痊愈率高于对照组(P<0.05),也可说明以上优点,可尽量选择全部切除,以降低复发率、再手术率。但本研究样本偏少,有待进一步扩大样本研究。

综上所述,改良颞下颧弓下缘入路治疗海绵窦肿瘤具有出血量少、手术时间短、术后并发症少等优点,值得临床进一步推广。