教育评价改革背景下新高考改革研究热点及趋势

2021-12-08杜芳芳

□ 杜芳芳,江 恒

一、研究背景

2020年10月,中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》,在“深化考试招生制度改革”部分中提出“稳步推进中高考改革,构建引导学生德智体美劳全面发展的考试内容体系……逐步转变以考试成绩为唯一标准的招生模式”[1]。高考是一种以升学为目的、对学生进行甄别选拔的教育评价形式,新高考改革是新时代深化教育评价改革的重要组成部分。从2014 年 9 月新一轮高考综合改革正式启动以来,目前在不同省份实施3批试点实验,上海、浙江为首批试点(2014),北京、天津、山东、海南为第二批试点(2017),辽宁、河北、江苏、福建、湖南、湖北、重庆、广东8省(市)为第三批试点(2018)。选考模式、等级赋分、外语一年两考、多元录取等机制构成新高考改革的主要特色。同时,改革过程中也衍生出赋分方式不够科学、理科萎缩、走班困难、高校参与不足等亟需解决的现实问题,这些问题正陆续得到研究者的关注。

目前对于新高考改革研究呈现出以下特点:第一,新高考改革相关措施(高考改革方案、招生考试制度、综合素质评价、学业水平考试、选科走班、赋分机制等)是研究的主要内容;第二,在运用理论研究进行宏观方面分析的基础上,运用实证方法关注微观方面的研究正在兴起,如有学者运用ACC数据对新高考改革中的文理科选择及成绩影响进行实证分析[2];第三,逐步从利益相关主体角度评估新高考改革的影响及实施效果,如有学者从高校人才培养的视角反观新高考改革的政策初衷与实践挑战[3];第四,探究新高考改革推进过程中的困境及改进路向也一直备受学者关注,如钟秉林、王新凤探讨新高考改革的现实困境、理性遵循与策略选择[4],周彬分析新高考改革的经验、困境与出路[5]。

随着新高考改革由点到面铺开,除了要继续对其开展研究,还需要对已有的研究进行反思和分析。李宝庆认为,新高考各地方案比较、学生选科影响因素、新高考教材研究及信息技术的应用是现有新高考研究的不足,此外,现有研究的关键词主题内部松散,大部分主题缺乏深入、微观、定量的研究成果。[6]有学者通过文献共词分析认为,目前有相关政策研究、新高考区域研究和新高考学科研究三大热点,但相对缺乏对高中教师群体的关注。[7]可见,已有学者开始对我国新高考研究进行综述和反思,但还是以文献关键词分析为主,未有研究利用新高考研究文献之间的被引及耦合关系挖掘研究的热点与前沿。

本研究以中文社会科学引文索引(CSSCI)数据库收录的新高考改革研究文献为数据源,于2020年11月23日对2014—2020年间的论文进行检索,检索条件如表1所示,旨在探究6年多来新高考改革研究的进展与不足。对比传统的文献综述或关键词云图分析,基于文献共被引关系的大样本文献计量分析能更全面地展示文献与文献之间的关系,而且以聚类图及时间线图形式输出的研究结果直观且清晰,同一聚类内文献的同质性较高,研究热点的主题聚类信息准确。

表1 数据检索内容

使用文本分析工具除重后,共得到有效文献311篇,本研究分析工具是美国德雷塞尔大学陈超美博士开发的信息可视化分析应用软件——CiteSpace5.6.R5。它基于Java语言,能对特定领域文献信息集合进行计量与归类,并把结果以知识图谱的形式展示出来。

二、基于共词分析的研究热点及变化趋势

1.共词分析——全时期的研究热点

关键词共现图谱可以较为系统地反映出检索时间跨度内全时期的研究热点。CiteSpace知识图谱中的关键指标解释如下:

(1)模块度(Modularity Q)。衡量一个网络中各聚类的独立性,取值在0到1之间,其数值越接近1说明各聚类之间的边界越清晰,一般Modularity Q>0.3认为聚类合理。如图1中Modularity Q=0.943 3,可认为图谱的结构化程度非常高。

(2)平均轮廓值(Mean Silhouette)。反映各聚类之间的相异性,取值在-1到1之间,其数值越接近1说明同一聚类中各节点的同质性越高,同时与其他聚类中各节点的差异越大,一般Mean Silhouette>0.5认为聚类结果合理,Mean Silhouette>0.7认为聚类结果令人信服。如图1中Mean Silhouette=0.838 6,表示各聚类有明确且不同的意义。

图1 关键词共现图谱

根据图中形成的主要聚类,图谱可分为A、B、C三个模块。

A模块关键词指向高校招生,包括高校招生自主权、人才培养、选考科目等问题;

B模块关键词指向考试制度,包括选考制度、学业水平考试、综合素质评价等;

C模块关键词指向普通高中,C模块又可细分为C1、C2及C3三个聚类,可对应归纳为生涯规划教育、走班制及教育公平三个热点问题。

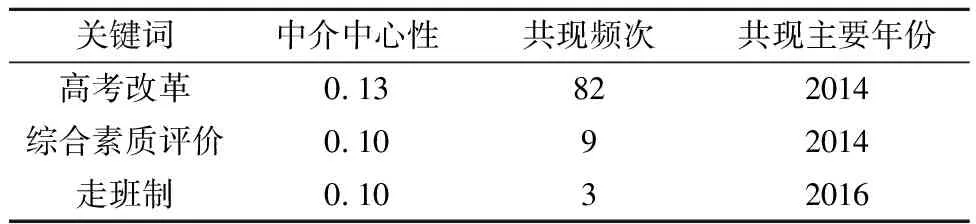

在CiteSpace可视化图谱中,存在两类关键节点:一是高突发性节点,反映为图中小实心圆节点(如高考改革、选考科目),它们代表一段时间内的研究热点;二是高中介中心性节点(表2),反映为图中大同心圆结点,中介中心性节点有两类,第一类是与众多节点相连的节点(如高考改革),一般为通用词,第二类是位于不同聚类之间起承接作用的节点(如综合素质评价、走班制),第二类节点在CiteSpace中也称为转折点(Turning point),往往蕴藏更多的信息潜力。[8]

表2 高中介中心性(≥0.1)关键词

“综合素质评价”是连接A模块与B模块的关键词。作为评价方式,综合素质评价与选考制度、高中学业水平考试共同构成了“三位一体”的高考选拔制度,其中综合素质评价又因其本身的模糊性与复杂性,在实施过程中遭遇犹多困难。从高校角度来说,如何运用好自主招生权、怎样完善多元录取方案去配合选拔制度的变革,发挥自身引导能力,是目前亟须解决的问题[9];从考试制度来说,如何在高利害选拔考试中考查学生的综合素质,如何将其与选考、学考结果公平精确的结合,是未来考试制度进一步改革需要关注的重点。

“走班制”是B模块与C模块中间的节点。走班制是为应对新一轮高考改革而发展出的新型教学组织形式,是选考制度实行后正常教学工作能够顺利进行的关键。从对新高考试点区的调研情况来看,走班制已然摸索出一套较为有效的实施模式,浙江、上海等改革开始较早、基础条件较好的地区已基本全面实行走动班与固定行政班相结合的教学形式。随着新高考改革在全国更大范围内的铺展,对于走班制在改革后发地区的适应性改进研究,将会涌现出更多成果。

2.突发性检测——热点变化趋势

关键词突发性检测可以系统了解到近年研究热点变化情况,CiteSpace判定节点突发性关键参数为γ,γ在0到1之间取值,取值越小,判定突发性门槛越低,提取到的关键词数量增多,但相应的平均突发强度(Strength)变小。检测取γ=0.4,得到11个突发词(图2)。

图2 关键词突发性检测结果

根据图2可以发现研究前沿热点的变化趋势,在新高考改革的试点起步阶段,“一年多考”与“外语高考改革”等考试规则的变化是学者们关注的热点。以浙江省为例,在改革伊始外语及所有选考科目均设两次考试机会,且时间选择上具有极高的自由度,虽然充分保障了学生的选择权且一定程度上改变了“一考定终生”的现状,但也衍生出许多关于考试公平与管理的问题,这些问题引发多方学者的广泛论证。伴随着选考制度的试行,各省市也纷纷出台相应改进政策,2017年浙江省将选考科目的选考时间限定在高三学年内,同时学考与选考分卷进行,一年多考制度逐渐稳定完善。随着考试结果的初步呈现,新高考改革后产生的第一批考生的招生问题成为研究热点,反映为图2中“高校招生”“招生自主权”等词在2017年后突发成为前沿,可以说新高考的研究趋势是紧跟改革过程中的政策出台、结果呈现而变化。

三、基于共被引分析的热点聚类及知识基础

共被引分析是CiteSpace最具亮点的功能,相较于共词分析,共被引分析提供的信息更为精确及详细,通过共被引分析将弄清楚两个问题:

(1)近年来研究者主要做了哪些新颖而较为成体系的研究?(热点聚类)

(2)研究的理论依据是什么,前人做了哪些工作?(知识基础)

在共被引分析中,研究热点被认为是一组特定的文献集群的施引文献,而这一组特定的被引文献集群就构成热点的知识基础,同一集群的文献间存在共被引关系,通过CiteSpace可以把这些共被引文献集群以聚类的形式划分出来。

1.共被引分析——前沿热点聚类

图谱中聚类的名称从各聚类对应的施引文献的标题、摘要和关键词等信息中提取,这就意味着一个聚类名称通常反映一类研究的共同主题。图3中的各聚类名称是从其对应施引文献的中文标题中提取得到的,但由此得到的聚类名称并不一定能准确反映聚类主题,还需参考从关键词、摘要等文本中提取的信息(表3),并手动查阅这些聚类中的主要施引文献进行判断。

图3 共被引文献聚类图谱

表3 从关键词中提取的各聚类名称

结合以上数据及各聚类施引文献信息,找到以下三个研究热点聚类。

热点一:改进赋分设计,避免功利性选科

包括聚类#0与聚类#3。聚类#0施引文献(表4)内容包括:禹薇在比较不同计分方法的优劣后,提出多科分数加权求和是最适应目前考试模式的计分方法,并给出多科分数加权求和的基本要求及设计方案[10];王森建议编制标准参照模型并用量表化的计分方式解决学科之间分数不等值的问题,引导考生选科更加理性[11];张远增对上海现行选科制度下各科目成绩在录取中的影响力做分析后,提出“语文+数学+优势特长科目+外语科目+两个擅长科目”即3个150分大科,加3个70分小科的选科模式,并指出托底保障机制的不合理处[12]。

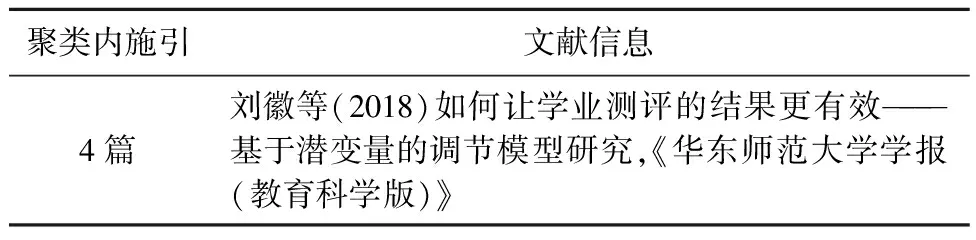

聚类#3的施引文献(表5)内容是:刘徽构建了以学生能力为潜变量的分数调节模型,模型以虚拟能力满分学生为参照,根据试题难易度对原始分重新加权由此得到每个学生能力得分,最后用浙江11所高中联考数据对模型进行验证[13]。

表4 聚类#0的关键施引文献

表5 聚类#3的关键施引文献

总的来说,在这个研究方向学者普遍对试点区现行改革措施进行反思,并试图用更严谨的计分方式减小不同选考科目学生群体水平差异的影响,或设计更细致的选考模式提升学生优势科目对总成绩的影响,最终目的都是保证考试效度,避免功利性选科,引导学生合理规划。

热点二:对选考、选科的结果进行实证研究

主要对应聚类#1。聚类#1施引文献(表6)内容包括:吴红斌对比分析大样本资优生ACC数据后发现,新高考试点省份资优生更偏向于选择以物理为代表的理科科目,认为这与高校录取条件有关,并可能导致未来文科顶尖人才缺失[2];张雨强对浙江新高考首届毕业生各维度负担形成原因进行实证研究,认为在“马太效应”作用下新高考减负期望未实现[14];冯成火研究浙江选考结果,指出物理选考人数下降的事实,提出先建立保障机制而后实行常模参照下原始分区间转换、加权计分等措施,同时指出用语数外得分修正选考得分的赋分方式不合理[15]。

表6 聚类#1的关键施引文献

此外还有一些试点初期的实证研究成果也为后来研究提供了数据支持,如:刘宝剑调查了浙江2014级学生的选科意向[16];文东茅分析浙江2015年“九校联考”数据论证等级赋分的区分度[17],这些重要文献在下文共被引时间线图(图4)中都有反映。

这一领域中,研究者们的结论都建立在对试点区高中生调研数据的基础上。结合图3分析:从时间前后来看,对于选考制度造成影响的实证研究是目前新高考改革研究的最前沿阵地;从空间关系来看,该领域勾联起新高考改革研究的其他前沿热点,涉及理论知识最广、内容最为丰富。

热点三:为改革的现实困境找寻深层次理论根据

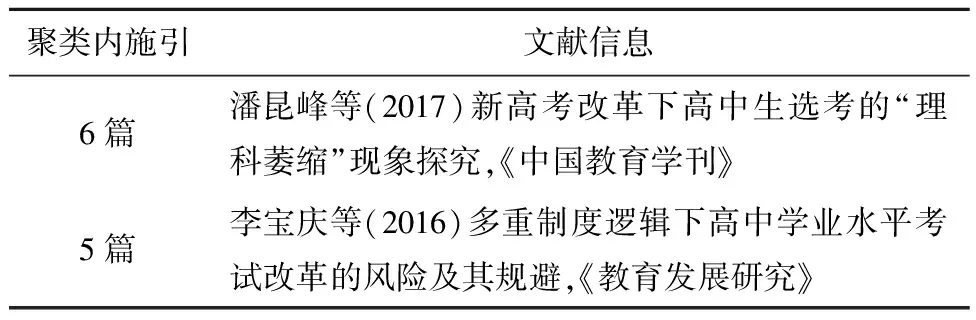

包括聚类#2与聚类#4。聚类#2对应施引文献(表7)内容包括:李宝庆从风险社会理论出发指出新高考改革存在决策者与专家结盟“有组织地不负责”的风险,此外还用“囚徒困境”解释政府、学校、教师之间的博弈关系,用社会行为动机与制度论解释高考制度中的利益矛盾[18];胡中锋用复杂性理论解释高考改革不同方面的困境[19];刘盾用博弈论、信息不对称理论等解释选考制度改革中学校、学生与社会之间的利益矛盾[20]。

表7 聚类#2的关键施引文献

而聚类#4中(表8)潘昆峰用双系统理论解释学生选科中的逃避与不理性现象[21];李宝庆指出多元行动主体会基于自身制度逻辑展开博弈,使高中学业水平考试改革隐含风险的问题[22]。

表8 聚类#4的关键施引文献

在这一领域,学者们希望用更深层、更普遍的理论解释选科制度遇到的问题。其中,博弈论的多次提及体现出了改革中的整体利益与各方短期利益的冲突性,高考改革是一项整体性变革运动,强调多方联动[4],这意味着单从任何一方的角度去考虑问题或提出方案,对于整体改革效果都是弊大于利的。

2.关键聚类时间线分析——知识基础

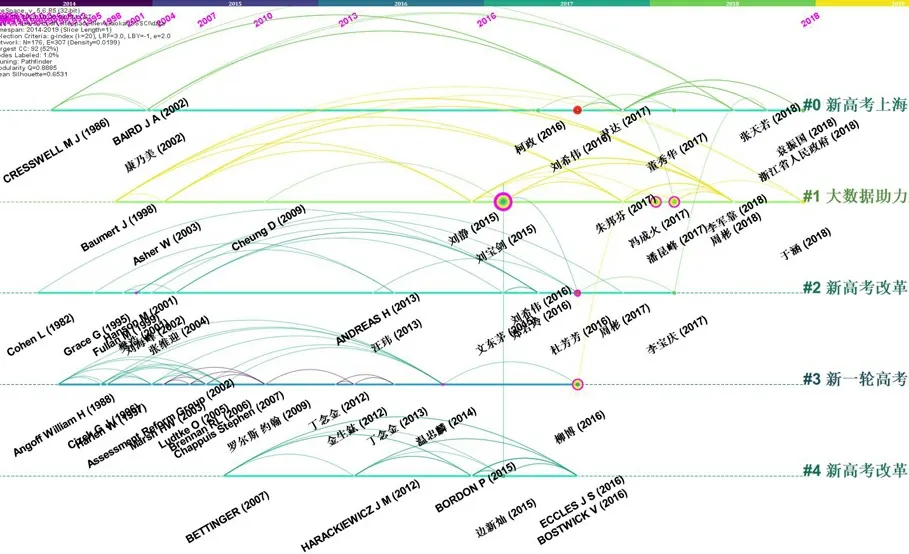

如果说共被引聚类图谱以及施引文献信息专注于揭示研究热点,那么引文时间线图谱(图4)将展示更多信息来追溯各聚类中的被引文献,并由此找到各研究热点的理论框架及知识基础。

图4 聚类中的共被引时间线图

以下是从图4中提取的各聚类对应的知识基础,它们代表过去一个阶段新高考改革研究的理论依据。

基础一:关于考试赋分方法的已有经验

包括聚类#0时间线上的文献,Cresswell与Baird的早期工作是聚类#0的知识基础,他们分别讨论了在不同类型的考试中等级分设置的最优解[23]、专家组的整体评估对划分考试分数临界值的意义[24]。此外,康乃美在较早的时候系统介绍了国外现行考试制度的特点[25]。这些先行经验构成现阶段讨论高考科目赋分问题的理论基础。

基础二:社会学中的泛性理论学说

包括聚类#2和聚类#4时间线上的文献,聚类#2时间线上内容包括:Hanson从新制度主义视角提出教育机构在变革中的僵化现象[26];Grace把教育问题归结于制度的深层历史结构与意识形态的矛盾[27];张维迎将信息不对称理论与博弈论结合,指出掌握信息充足者在博弈中处于有利位置[28]。聚类#4时间线上,研究者们验证了“双系统理论”对学生选科的影响:首先,Bettinger通过一项针对5—16岁孩子的实验验证了双系统理论对青少年选择的影响[29];随后Harackiewicz用实验验证学生在选科时,会因学习难度放弃前景更好的科目[30];Bordon指出同伴及家长会影响学生的专业选择[31];最后Eccles数据表明,对成功的期望与完成任务的价值最能影响学生选择自然学科[32]。

基础三:对考试公平的讨论

包括聚类#3时间线上的文献,公平是高考永恒的话题,而保障公平的必要手段之一是科学赋分,故该聚类时间线上的内容与基础亦有相似之处。这其中前人的工作有:Angoff为量表定义、分数解释和分数等值等概念提供持续可参考的解读[33];Cizek撰写如何设定学业成就测量标准的指导方案[34];英国考评改革小组(Assessment Reform Group)界定了“促进学习的评估”的具体概念[35];罗尔斯在《正义论》中提出的“差别原则”为衡量赋分方式公平性提供了参考[36];丁念金阐述了高考正义的基本内容[37]。

四、研究结论与展望

1.研究结论

研究结果表明,6年多来,新高考相关研究涉及选科选考、高中教学、高校招生三个环节的各个方面。2014年新高考改革伊始,相关研究多关注“一年多考”“选考制度” 等考试规则变革的具体措施,这一阶段涌现出许多实证研究调查选考选科的实施情况。随着2017年沪浙试点第一轮新高考结果落定,新高考研究进入第二阶段,可以说这一时期的研究是对前一阶段考试制度变革的反思。在考试变革“倒逼”高中教育变革的情况下,选科“田忌赛马”“理科萎缩”、学生“信息壁垒”等改革伴生问题突现,如何从高考计分方式和选科方案上保障学生的个性发展与社会的科学选才,如何维护新高考公平性与合理性成为这一阶段的研究焦点。同时,这一时期也是新高考研究的高峰时期,出现了大量具有代表性的、高被引的研究成果,如《新高考改革下高中生选考的“理科萎缩”现象探究》(潘昆峰,2017)、《新高考物理“遇冷”现象探究——基于浙江省高考改革试点的实践与思考》(冯成火,2018)。2019年之后,新高考研究热点有向高校招生问题转移的趋势,学者们开始更多地关注高校在新高考改革中的角色,探讨高校自主招生、设立专业科目要求对学生的引导作用。

2.研究展望

(1)考试评价改革应同时关注程序公平与结果公平

整理现阶段新高考热点文献的引文时间线记录可以发现,在讨论新高考公平问题时,大多数研究更关注新高考改革的程序公平,即它们通过参考、比较或优化其他地区在更早时期的成功方案或制度来确保我国新高考改革在程序和制度上更加公平合理且有法可依。诚然,程序公平是结果公平的重要前提,但就新高考改革一些试行结果来看,程序公平未必一定能带来结果公平。新高考所强调的选择性,合理地增加了学生的选择权,尊重了学生个性发展,但也可能会忽略学生、高中学校的城乡、区域、校际差异继而带来新的不公[38],即结果不公。因此,“后新高考”时期的研究在关注考试程序科学性之外,应更多地关注新高考参与者的处境与诉求,以实证调研为基本手段,充分倾听民意,使高考新政在科学、公平、效率间找到更好的平衡。

(2)新高考改革研究的关注重点应由考试制度改革转向高中育人方式变革

纵观现阶段的研究热点,多集中在对于考试制度改革及优化层面,对于计分方式以及选考规则的研究已经较为系统和全面,而对于高中育人方式变革的研究则未见聚类。高考作为一种评价体系指挥着高中的教学工作,在一定意义上具有评价高中教育质量的功能,新高考改革的最终目的是改变高中育人方式,克服“唯分数、唯升学”的顽疾。2019年6月,国务院办公厅印发《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》,针对新高考背景下普通高中面临的新情况、新问题,围绕培养体系、课程实施、教学组织管理、学生发展指导、考试评价、招生录取、师资保障和组织领导等提出指导意见。因此,如何在新高考改革驱动下探索高中育人方式变革、建立走班教学与生涯辅导的师资队伍、健全立德树人机制、形成具有中国特色的现代化高中教育将成为未来研究的热点。

(3)新高考改革实施成效评估研究应从浙沪地区扩展到改革整体区域

共被引分析结果显示,当前新高考实证研究的关注重点仍然停留在浙沪地区,而对其他地区的新高考方案实施则鲜有评估。新高考改革已经历时6年有余,在全国14个省(市)进行试点实验,首批浙沪试点完成三轮高考招生录取,第二、三批试点省份也陆续于2020、2021年平稳落地。为达成建立中国特色现代教育考试招生制度、提高教育治理能力和水平、建设教育强国的目标,需要进一步对全国范围内已启动新高考改革的省(市)开展实施成效的评估研究,探索不同新高考模式在实施过程中的成效、困境和创新举措,重点考察新高考改革对于促进教育公平、提高选拔水平、实现学生成长的作用。

新时代教育评价改革要求构建学生全面发展的考试内容体系,考试招生制度改革指向学生评价标准的变化。新高考改革在克服应试化价值取向和科学选拔人才上取得了一定成效,但也面临诸多挑战。在推动教育评价改革的大背景下,新高考改革将进一步走向深入,力图以此为牵引,推动我国新时代教育评价制度的整体性变革。