应用EPG技术分析不同品种苜蓿对苜蓿斑蚜的抗性

2021-12-07于良斌岳方正程通通王予彤徐林波

于良斌,岳方正,程通通,王予彤,3,崔 进,徐林波,*

(1.中国农业科学院草原研究所,呼和浩特 010010;2.国家林业和草原局生物灾害防控中心,沈阳 110034;3.内蒙古农业大学林学院,呼和浩特 010020)

苜蓿Medicagosativa是广布于世界范围的多年生优质豆科牧草,被誉为“牧草之王”,是草食家畜重要的饲料补给源(Boutonetal.,2012),兼具降低土壤盐渍化、增加土壤氮素含量等生态功能(Mcdonaldetal.,2003;Ryallsetal.,2013)。近年来,苜蓿产业发展迅速,截止2017年底,内蒙古苜蓿保留面积达到54.3万hm2。随着种植面积的不断扩大,苜蓿病虫为害也愈发严重。据报道,我国苜蓿害虫共有8目48科297种,主要包括蓟马、蚜虫、草地螟、盲蝽等(张蓉等,2003;张奔等,2016);其中因蚜虫为害造成的损失可达苜蓿总产量的10%~30%(贺春贵等,2005)。苜蓿斑蚜Therioaphistrifolii隶属于半翅目(Hemiptera)斑蚜科(Drepanosiphidae),是严重影响苜蓿草产量和品质的主要蚜虫种类之一。对苜蓿而言,苜蓿蚜Aphiscraccivora和豌豆蚜Acyrthosiphonpisum的危害能力要弱于苜蓿斑蚜,苜蓿斑蚜的发生为害导致苜蓿营养成分流失,粗蛋白、粗脂肪含量降低,粗纤维含量增加(刘长仲,2009)。由于苜蓿斑蚜刺吸苜蓿韧皮部汁液和蚜虫分泌的唾液中含有毒性物质,会导致苜蓿叶片失绿(Berg and Boyd,1984),以及生长顶端的脉管黄化甚至死亡的现象(Madhusudhan and Miles,1998)。此外,苜蓿斑蚜刺吸取食时会分泌蜜露、传播病毒,影响植株正常的光合作用,导致植株生长不良和农艺性状受损(Heetal.,2006;徐林波等,2007)。美国针对苜蓿斑蚜为制定的防治标准为幼苗期1头/茎,植株高度低于25 cm时10头/茎,植株高度超过25 cm时30头/茎;而苜蓿蚜和豌豆蚜的防治标准则远低于苜蓿斑蚜,足见其为害之甚(刘长仲,2009)。

苜蓿有害生物综合治理(IPM)主要包括抗虫品种选育、生物防治和健康栽培等措施(Ehleretal.,2006;Brieretal.,2008;Franzmann etal.,2008;Tsushimaetal.,2014;钟云鹏,2015),是有效控制病虫害的防控策略,也是实现草牧业绿色可持续发展的必要手段。由于苜蓿生长期内要经过3~4次刈割,每茬苜蓿生长期仅30 d左右,因此除发生突发性重大病虫害外严禁使用化学农药。抗虫品种选育是防控苜蓿斑蚜最经济、有效的措施,而明确不同苜蓿品种对蚜虫的抗性水平至关重要。

刺吸电位(electrical penetration graph,EPG)技术是一种基于电生理学原理,通过分析刺吸式口器昆虫取食植物时的行为揭示植物的抗虫位点和昆虫适应性的研究手段。借助于该技术可以精确掌握刺探行为的发生时间、发生频次等(Tjallingii,1985);研究昆虫在不同品种寄主上的取食行为,揭示其抗性水平和抗性机制的差异(雷宏和徐汝梅,1996)。目前,该技术已被成功应用在蚜虫、蓟马、粉虱、叶蝉等半翅目昆虫作用于水稻、小麦、棉花、玉米、茶树等植物上的研究,对其抗虫机理逐渐明晰(Yinetal.,2010;郑雨婷等,2017;李静静等,2019),但是关于苜蓿斑蚜对不同抗性苜蓿品种取食行为的研究较少(周雪飞等,2020)。本研究利用EPG技术评价了10个苜蓿品种对苜蓿斑蚜的抗虫机制和抗性水平,旨在为苜蓿抗虫品种选育及区域性种植推广提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

1.1.1供试植物:选用来自国内外的10个苜蓿品种(国外品种4个:WL168HQ、德宝、金皇后、阿尔冈金;国内品种6个:中苜2号、中苜3号、新牧2号、草原2号、准格尔、敖汉),其抗蚜性水平如表1所示。所选苜蓿种子经1% NaClO消毒5 min,蒸馏水冲洗后栽种于装有营养土的长锥形育苗杯(Cone-tainer,直径4 cm,高20 cm,加拿大),每周浇灌1次霍格兰溶液(范海霞等,2019)30 mL,在人工气候室(温度25±2℃、RH 60%±10%、光周期14L∶10D)栽培管理,待植株长至高15 cm时备用。

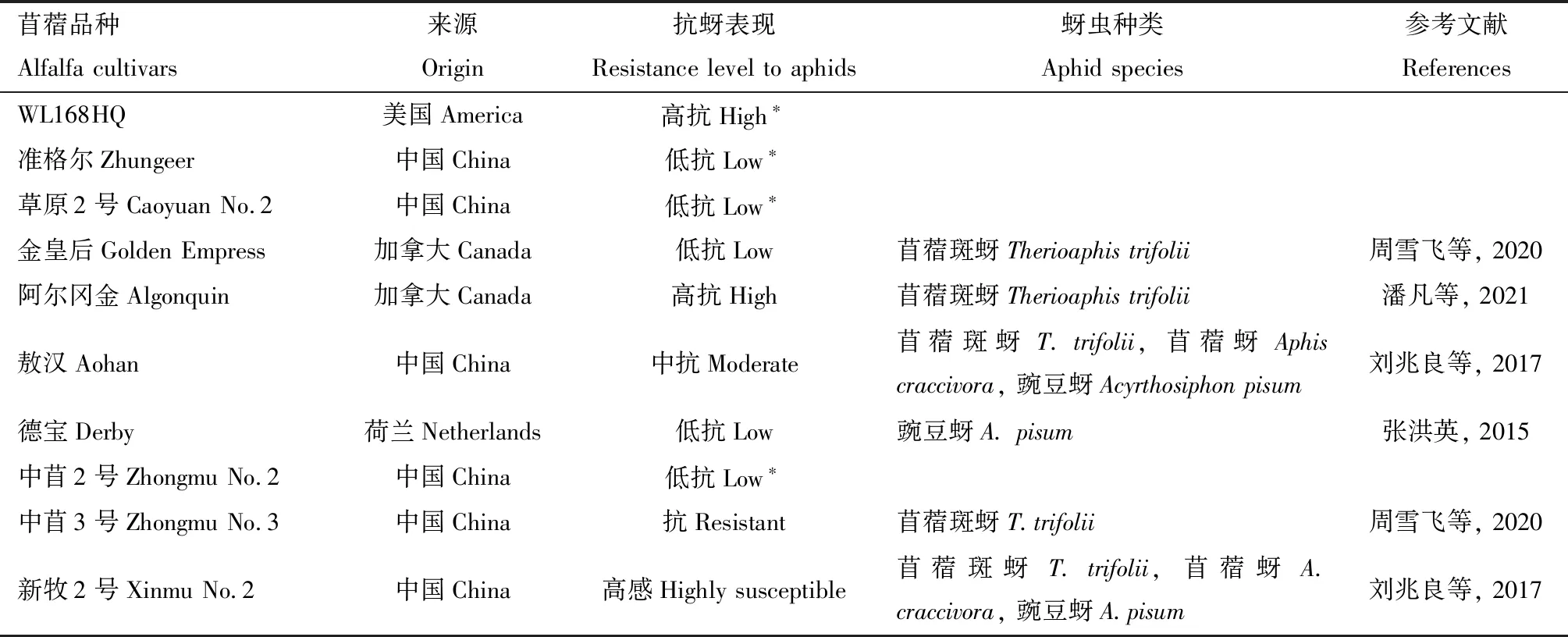

表1 10个苜蓿品种对几种蚜虫的抗性水平Table 1 Resistance levels of 10 alfalfa cultivars to several aphids

1.1.2供试昆虫:实验所用苜蓿斑蚜采自中国农业科学院草原研究所农牧交错带试验基地的养虫棚内,带回实验室以培育的苜蓿(敖汉)为寄主笼罩饲养扩繁10代以上,选取蜕皮后2-3日龄的成蚜供试。

1.2 EPG波形记录

利用Giga-8型DC-EPG刺探电位图谱记录仪(瓦赫宁根大学,荷兰)记录不同品种苜蓿上苜蓿斑蚜的取食行为。实验前先将成蚜饥饿处理1 h,立即用震荡混匀后的银胶将苜蓿斑蚜前胸背板与金丝粘连在一起,金丝固定于已经焊接好的细铜钉上,将铜钉固定于输入电极的探头,形成昆虫电极。另将1根直径2 mm,长10 cm的铜棒插在装有待测植物的土壤中,形成回路构成植物电极。启动程序开始后,将待测苜蓿斑蚜放置于供试苜蓿植株上部叶片背面自由取食,当蚜虫刺吸取食植物组织时,连成闭合回路,经Giga及相应的软件转换为电脑程序中呈现的EPG波形。回路中的电流变化借助于Stylet放大器与AD转换器连接,回路中的电流变化被转换为在电脑上可视化的数字EPG信号供保存和分析处理(胡想顺等,2006)。蚜虫在每个苜蓿品种上的取食行为连续记录5 h(苗进和韩宝瑜,2007;郑雨婷,2017),每次同时测试8头。实验过程中须将DC-EPG记录仪置于法拉第笼内,同时将接地线连接,以降噪和消除静电,在室温25±2℃、RH 60%±10%条件下进行。

记录结束后,应用Stylet+a软件依据Sandanayaka和Hale(2003)、赵惠燕(2010)的标准,将蚜虫取食的EPG 波形划分为非刺探波(np)、路径波(A,B和C)、膜内外压力差波(pd)、木质部取食波(G)、韧皮部唾液分泌波(E1)、韧皮部取食波(E2)、机械阻碍波(F)。并对5 h内波形进行区分标注,得到包含波形代码的数据文件,然后计算EPG指标。

1.3 数据分析

数据处理采用SPSS26.0和Excel统计分析软件。将苜蓿斑蚜取食不同品种苜蓿产生的EPG指标数据进行单因素方差分析和聚类分析,并应用Duncan氏新复极差法进行品种间测定指标差异显著性的多重比较(P<0.05)。

2 结果

2.1 苜蓿斑蚜成蚜取食不同品种苜蓿的EPG波形

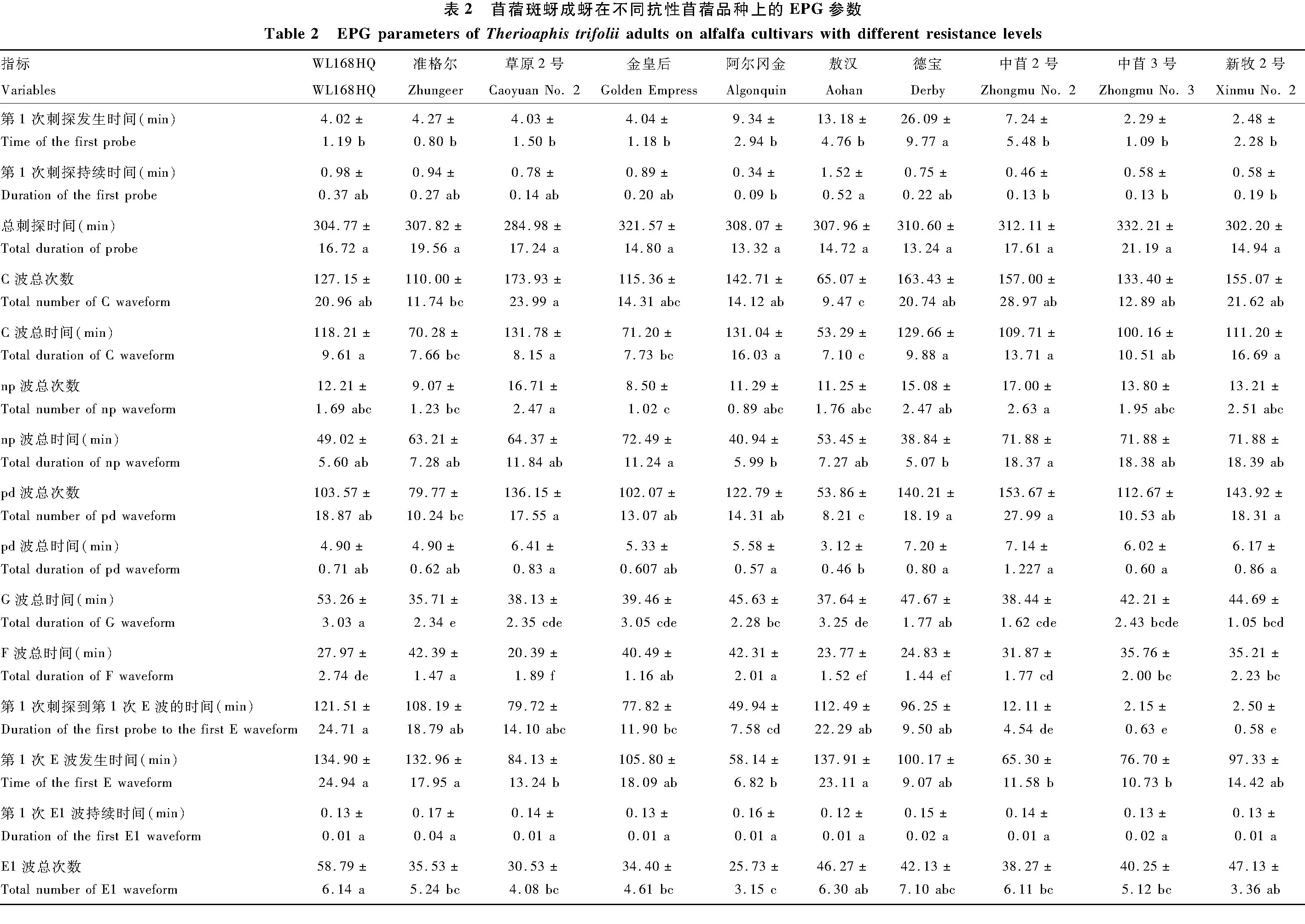

2.1.1不同部位的EPG波形:苜蓿斑蚜刺吸不同品种苜蓿过程中均产生8种EPG波形,即np,A,B,C,E(E1和E2),pd,F和G波,相关波形及数据如图1和表2所示。np波:非刺探波,无固定频率;A,B和C波:刺探路径波,分别表示蚜虫口针接触植物叶片不同部位的EPG波形,以及分泌唾液的状态(其中A波频率 5~15 Hz,电势幅度变化大,历时5~20 s;B波频率0.1~0.3 Hz,紧随A波之后出现,电势波动急促、峰值高,持续时间极短;C波为EPG波中最复杂的波形,电势振荡波动、持续时间较长、无固定频率);E1波:蚜虫口针位于韧皮部筛管分泌水溶性唾液,频率2~4 Hz,波形呈波浪状,波峰向上;E2波:蚜虫口针在韧皮部筛管分子被动吸食,频率5~7 Hz,波形齿状,波峰向下;pd波:蚜虫在细胞内刺探,膜内外电势出现落差,波形在零电位以下;F波:在细胞外部,机械阻碍波,锯齿状,频率4~6 Hz;G波:蚜虫在木质部取食。韧皮部取食阶段的E1波和E2波持续时间,表皮、叶肉的刺探次数、非刺探波np波的持续时间,细胞外部F波的持续时间等均与供试植物对于蚜虫的抗性密切相关(闫凤鸣和王满囷,2017)。由表2中数据可以看出,除第1次E1波持续时间和总刺探时间在10个苜蓿品种间均无显著差异(P>0.05)外,其余指标在部分品种间存在显著差异(P<0.05)。

图1 苜蓿斑蚜成蚜在苜蓿上的取食行为EPG波形图Fig.1 EPG waveforms representing the feeding behaviors of Therioaphis trifolii adults on alfalfaA:非取食波(np波)Non feeding wave (np waveform);B:路径波(C波)Pathway wave (C waveform);C:膜内外压力差波(pd波)Pressure differential waves inside and outside the membrane (pd waveform);D:机械阻碍波(F波)Mechanical blocking wave (F waveform);E:木质部取食波(G波)Xylem sap ingestion (G waveform);F:韧皮部唾液分泌波(E1波)Saliva secretion on phloem (E1 waveform);G:韧皮部取食波(E2波)Phloem sap ingestion (E2 waveform).

2.1.2非韧皮部EPG波形:苜蓿斑蚜成蚜初次刺探不同品种苜蓿的时间差异显著(F=3.278,P=0.001)。表2结果表明,苜蓿斑蚜成蚜对德宝的第1次刺探发生时间(26.09 min)最迟,在敖汉上的第1次刺探持续时间最长(1.52 min),显著高于刺吸中苜3号(0.58 min)、新牧2号(0.58 min)、中苜2号(0.46min)和阿尔冈金时(0.34 min)(F=1.533,P=0.133)。

苜蓿斑蚜成蚜刺吸取食品种草原2号的C波总次数最高(173.93),显著高于取食准格尔(110.00)和敖汉(65.07)(F=2.845,P=0.003)。刺吸苜蓿草原2号(131.78 min)、阿尔冈金(131.04 min)、德宝(129.66 min)、WL168HQ(118.21 min)、新牧2号(111.20 min)和中苜2号(109.71 min)时的C波总时间显著高于刺吸金皇后(71.20 min)、准格尔(70.28 min)和敖汉(53.29 min)(F=6.076,P<0.001);对草原2号的C波总次数最高和C波总时间最长,而对敖汉的C波总次数最少和C波总时间最短,说明苜蓿斑蚜刺吸草原2号需要花费更多的时间,而刺探敖汉需要花费的时间较少。

从np波总次数来看,苜蓿斑蚜成蚜刺吸取食苜蓿中苜2号(17.00)和草原2号(16.71)时显著高于取食准格尔(9.07)和金皇后(8.50),取食德宝时的np波总次数(15.08)显著高于取食金皇后时(F=2.429,P=0.011)。取食金皇后(72.49 min)和中苜2号(71.88 min)时的np波总时间显著高于取食阿尔冈金(40.94 min)和德宝(38.84 min)时(F=1.662,P=0.096),取食金皇后时苜蓿斑蚜成蚜的非取食波持续时间最长,表明其叶表面抗虫性状较强。

苜蓿斑蚜成蚜刺吸取食苜蓿中苜2号(153.67)、新牧2号(143.92)和德宝(140.21)pd波的次数显著高于取食准格尔(79.77)和敖汉(53.86)(F=3.544,P=0.000)。取食德宝(7.20 min)、中苜2号(7.14 min)、草原2号(6.41 min)、新牧2号(6.17 min)和中苜3号(6.02 min)的pd波总时间显著高于取食敖汉(3.12 min)(F=2.453,P=0.010)。说明品种准格尔和敖汉对苜蓿斑蚜来说更适合取食,因此更换取食位点频次较少,而中苜2号、新牧2号和德宝对苜蓿斑蚜来说不适合取食,更换取食位点的次数则较多。

苜蓿斑蚜成蚜第1次刺探到第1次E波的时间中,刺吸取食苜蓿WL168HQ(121.51 min)显著高于刺吸取食金皇后(77.82 min)、阿尔冈金(49.94 min)、中苜2号(12.11 min)、新牧2号(2.50 min)和中苜3号(2.15 min)(F=10.890,P<0.001);以在WL168HQ上的持续时间最长,在中苜2号、中苜3号和新牧2号上的持续时间最短,表明WL168HQ不适于苜蓿斑蚜成蚜取食,而中苜2号、中苜3号和新牧2号比较适合其取食。

苜蓿斑蚜成蚜刺吸取食品种准格尔、阿尔冈金和金皇后的F波总时间最长,分别为42.39,42.31和40.49 min,刺吸草原2号的F波总时间最短(20.39 min),说明苜蓿斑蚜成蚜口针到达韧皮部外部时,与其余品种相比,刺吸草原2号遇到的机械阻力最小,能够尽快进入韧皮部(F=17.189,P<0.001)。

苜蓿斑蚜成蚜在苜蓿WL168HQ上的G波总时间最长(53.26 min),在准格尔上的G波总时间最短(35.71 min),说明当蚜虫在木质部主动吸食时在WL168HQ上发生时间最长,在准格尔上发生时间最短(F=5.699,P<0.001)。

2.1.3韧皮部EPG波形:苜蓿斑蚜成蚜第1次E1波发生时间在刺吸WL168HQ(134.90 min)、准格尔(132.96 min)和敖汉(137.91 min)时,显著高于刺吸金皇后(105.8 min)和新牧2号(97.33 min)之外的其他品种,刺吸阿尔冈金时第1次E1波发生时间最短(58.14 min)。说明苜蓿阿尔冈金是最先被取食的,其由韧皮部外部到韧皮部内部的时间最短(F=4.218,P<0.001)。

不同品种苜蓿上苜蓿斑蚜成蚜E1波总次数和E1波持续时间存在显著差异(P<0.05)。以WL168HQ上的E1波总次数最多和E1波持续时间最长,分别为58.79次和53.87 min,阿尔冈金上E1波总次数最少和E1波持续时间最短,分别为25.73次和6.26 min,说明苜蓿斑蚜刺吸取食WL168HQ时,需要分泌更多的唾液去溶解WL168HQ体内与抗性相关的物质,而阿尔冈金则相反。

苜蓿斑蚜成蚜取食不同品种苜蓿时E2波总次数存在显著差异(F=2.331,P=0.014)(表2)。取食WL168HQ时E2波总次数最多(53.87),取食草原2号时E2波总次数最少(26.13),而在E2波持续时间上,取食敖汉时的E2波持续时间最长(125.19 min),且显著高于取食其余品种,取食草原2号时的E2波持续时间最短(25.49 min),取食WL168HQ时的E2波总次数多,表明需要经历频繁的韧皮部内部的唾液分泌;取食敖汉时的E2波持续时间最长,表明苜蓿斑蚜能够长时间地刺吸取食,敖汉体内的抗性基因也较少,取食草原2号时的E2波总次数较少以及E2波持续时间较短,说明草原2号对苜蓿斑蚜的抗性较强,能够有效地应对苜蓿斑蚜取食(F=5.591,P<0.001)。

苜蓿斑蚜成蚜取食过程中,取食WL168HQ的E波总次数最多(113.79),取食阿尔冈金时的E波总次数最少(55.00)(F=2.698,P=0.004),而E波总时间上,取食敖汉时苜蓿斑蚜成蚜的E波总时间与其E2波持续时间同样显著高于取食其余品种时,取食草原2号和阿尔冈金时的E波总时间最短,分别为34.47 min和37.68 min(F=6.045,P<0.001),说明苜蓿斑蚜刺吸敖汉花费更少的时间成本从而可以长时间取食,草原2号和阿尔冈金则需花费更多的时间成本刺探,结果取食时间就会相对较短(表2)。

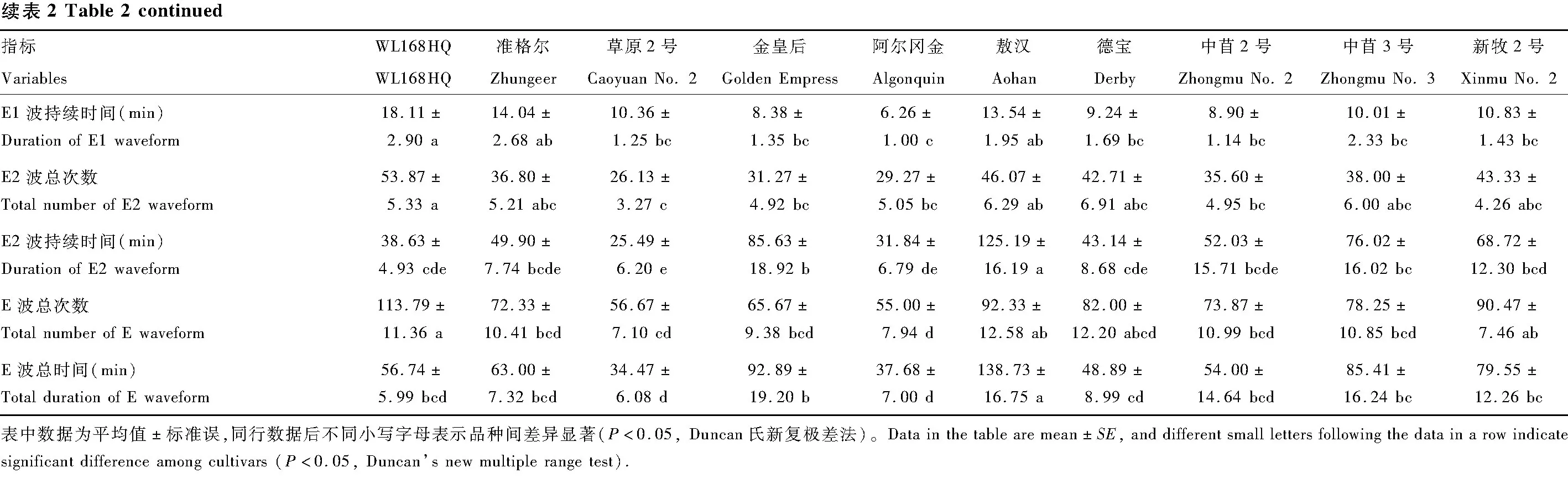

E波发生时间是记录昆虫持续取食的有力证据。图2表明,苜蓿斑蚜成蚜取食草原2号时E1波持续时间占E波总时间的比例显著高于取食WL168HQ和准格尔之外的其余品种,取食WL168HQ时E1波持续时间占E波总时间的比例显著高于取食新牧2号、中苜2号和敖汉,取食准格尔时E1波持续时间占E波总时间的比例显著高于取食敖汉,E2波持续时间占E波总时间的比例则相反;取食敖汉时的E波总时间占总记录时间的比例最大,取食草原2号时E波总时间最短。由此可以看出,苜蓿斑蚜取食草原2号的成本较高,取食敖汉的成本较低,其余品种的成本适中。

图2 苜蓿斑蚜成蚜在10个苜蓿品种上刺吸取食E波持续时间占比Fig.2 Proportion of the duration of E waveform of Therioaphis trifolii adults pricking and absorbing food on 10 alfalfa cultivarsE1/E:E1波持续时间占E波总时间的比例Proportion of the duration of E1 waveform in the total duration of E waveform;E2/E:E2波持续时间占E波总时间的比例Proportion of the duration of E2 waveform in the total duration of E waveform;E/T:E波总时间占总记录时间的比例Proportion of the total duration of E waveform in the total recording time.柱上不同小写字母表示品种间差异显著(P<0.05,Duncan氏新复极差法)。Different small letters above bars indicate significant difference among cultivars (P<0.05,Duncan’s new multiple range test).

2.2 不同品种苜蓿对苜蓿斑蚜的抗性聚类分析

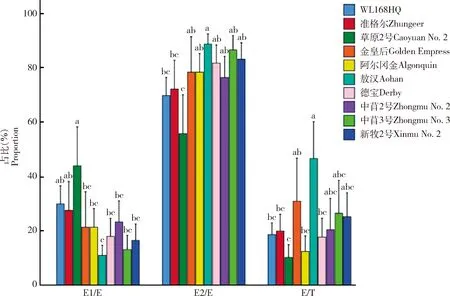

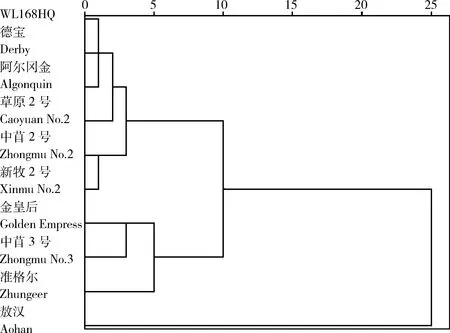

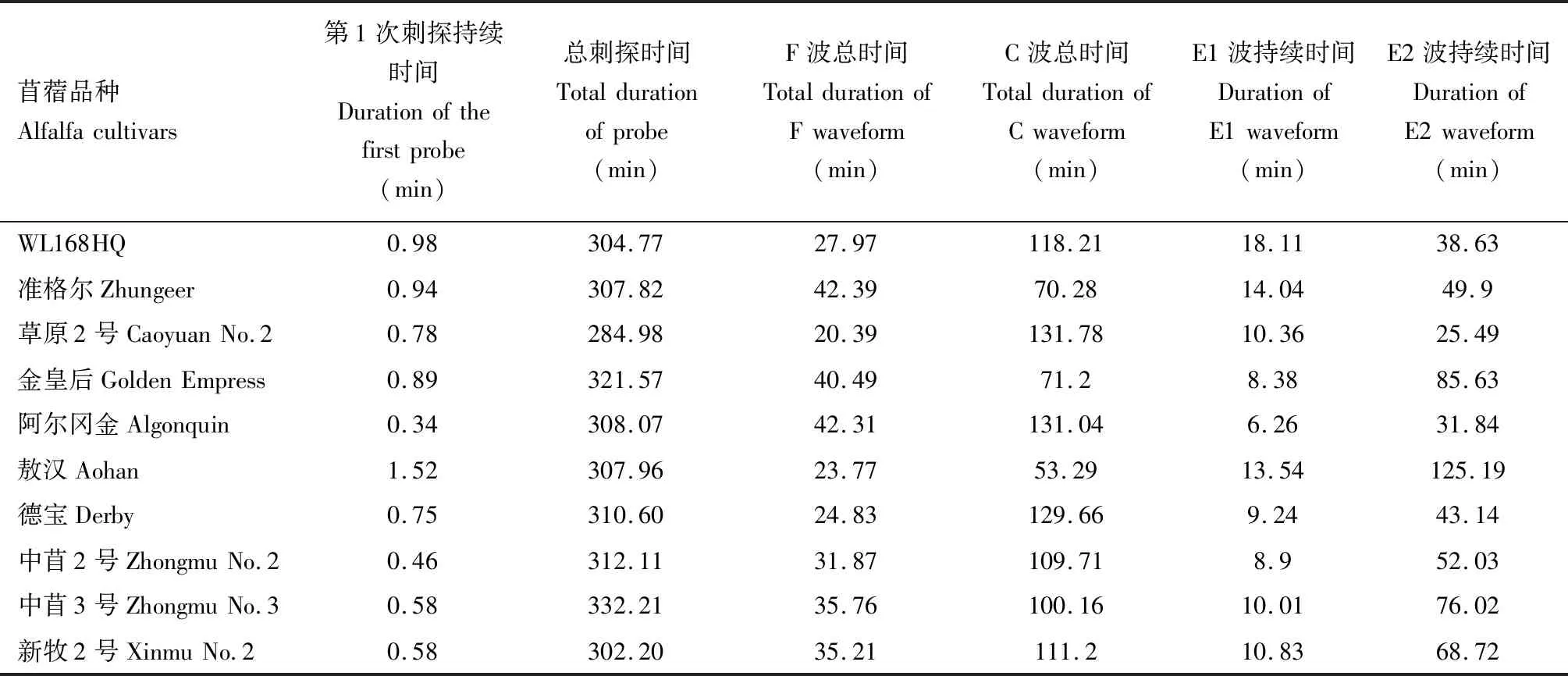

苜蓿斑蚜在苜蓿上取食时产生的唾液分泌波(C波)、韧皮部取食波(E波)、在植物组织及细胞外部发生的机械阻碍波(F波)与抗性关系密切。选取与这3类波形相关的6个指标进行聚类分析,进而对10个品种苜蓿进行抗蚜性评价。以不同品种苜蓿上苜蓿斑蚜这6个指标测试值(表3)为数据,以平方欧式距离为区间,使用集中计划统计,类平均法聚类,生成谱系图,系统将其分为3类:第Ⅰ类:WL168HQ、德宝、阿尔冈金、草原2号、中苜2号、新牧2号;第Ⅱ类:金皇后、中苜3号、准格尔;第Ⅲ类:敖汉(图3)。

表3中,苜蓿斑蚜成蚜刺吸取食敖汉的第1次刺探持续时间、E2波持续时间在10个品种间均表现为最长,F波时间表现为较短,C波总时间表现为最短,表明敖汉对苜蓿斑蚜的抗性弱,聚类分析图3中,也表现出敖汉为感虫品种的结果。因此得出,敖汉为10个品种中的感蚜品种;草原2号、德宝、WL168HQ、阿尔冈金、中苜2号和新牧2号6个品种的抗性较强,且苜蓿斑蚜在这6个品种上均具有较短时间的取食波,认为是10个品种中的高抗品种;金皇后、中苜3号和准格尔为低抗品种。

图3 基于EPG指标的不同品种苜蓿对苜蓿斑蚜成蚜的抗蚜性聚类分析Fig.3 Cluster analysis of the resistance of different cultivars of alfalfa to Therioaphis trifolii adults based on EPG indices

表3 不同品种苜蓿对苜蓿斑蚜成蚜抗性聚类分析的EPG指标Table 3 EPG indices for cluster analysis of the resistance of different cultivars of alfalfa to Therioaphis trifolii adults

3 讨论与结论

3.1 EPG技术在植物抗虫性研究中的应用

根据半翅目昆虫的取食行为可以评价寄主植物的抗性水平(赵曼等,2015)。蚜虫在高抗植株和高感植株上取食行为的差异,为研究人员提供了一个快速评价抗性等级和抗虫位点的工具(Nielson and Don,1974;van Helden and Tjallingii,1993;Kochetal.,2015)。各波形参数中E波、np波和F波是抗蚜性的重要标志,在蚜虫刺探取食过程中如出现高频率、短时间的口针刺探以及长时间非取食行为或短时间的取食行为,则认为抗虫位点在植物表面、表皮层和叶肉层;如出现长时间的E1波,则说明该苜蓿品种的抗性强(魏淑花等,2017)。本研究基于EPG技术分析苜蓿斑蚜对不同品种苜蓿的取食行为,研究结果与前人关于蚜虫EPG波形的研究相一致,均出现8种波形(Tjallingii,1988;雷宏和徐汝梅,1996),符合蚜虫刺吸取食植物的波形具有稳定性和多样性的原则(魏淑花等,2017;赵如娜等,2018)。

苜蓿斑蚜通过刺吸取食苜蓿汁液以完成自身的生长发育和繁殖,而苜蓿植株则利用自身的防御体系抵抗蚜虫的为害。本研究中,通过对10个苜蓿品种抗性水平的差异显著性分析发现,不同苜蓿品种对苜蓿斑蚜的抗性存在显著差异(P<0.05)。初始刺探的发生时间越迟,说明蚜虫不喜欢在该品种上取食,苜蓿斑蚜成蚜在德宝上初始刺探的发生时间显著迟于其他苜蓿品种上的(表2),这可能是由于德宝的抗虫位点在苜蓿的表皮以及体内存在较多抗虫的次生物质,构成针对其植食者的防御系统(Kantetal.,2015)。周雪飞等(2020)研究发现中苜3号被苜蓿斑蚜侵染后,表现出E2波持续时间低于取食金皇后时,这与本研究中苜3号上苜蓿斑蚜E2波持续时间低于金皇后上的研究结果(表2)相吻合。敖汉上苜蓿斑蚜的第1次刺探持续时间长,E2波持续时间长和C波总时间短(表2),表明其是苜蓿斑蚜喜欢取食的敏感品种,苜蓿斑蚜口针能够在短时间内达到其韧皮部,并长时间在韧皮部取食的研究结果与刘兆良等(2017)研究的抗蚜值存在差异,这可能是因为敖汉为苜蓿斑蚜种群扩繁的寄主植物,在长期饲养扩繁过程中苜蓿斑蚜也逐渐适应了其防御系统,因此抗虫性在诸多品种间表现出较弱的结果。

草原2号和WL168HQ上苜蓿斑蚜的np波发生次数较多,第1次刺探到第1次E波的时间较长,E2波总时间和E波总时间短(表2),说明草原2号和WL168HQ的抗性较强,无论是在叶表皮还是韧皮部均表现出明显的抗性,表明草原2号和WL168HQ在其植株的各个部位均存在抗性,这可能与植物自身的趋避性和抗生性有关,能够及时阻止害虫避免趋向其取食,或者即便取食也需要分泌更多的唾液(Kochetal.,2016)。取食金皇后的np波次数少、持续时间长,表明金皇后对苜蓿斑蚜具有抗性,根据波形的反映情况可以认为其抗虫位点在叶表皮,而其余层次抗虫效果不明显,这与周雪飞等(2020)的研究中认为金皇后品种低抗结果相符合。阿尔冈金上苜蓿斑蚜E1波总次数和E1波总时间上显著低于其余品种上的,而F波总时间最长(表2),说明阿尔冈金机械抗性较强而韧皮部抗性较弱,与潘凡等(2021)对于阿尔冈金的抗蚜性评价存在差异,这可能是由于田间环境复杂,与实验室的环境条件不一致,也可能是由于在苜蓿斑蚜刺探阿尔冈金的过程中,苜蓿与蚜虫之间相互的生态适应性策略所致。

3.2 基于EPG技术评价苜蓿对苜蓿斑蚜的抗性

以10个苜蓿品种为研究对象,基于EPG技术解析苜蓿斑蚜的取食行为,同时采用6个EPG参数为变量(表3),将不同品种苜蓿进行聚类分析,分为3类(图3),通过分析其各项EPG波形指标,发现第Ⅲ类敖汉上苜蓿斑蚜第1次刺探的持续时间和E2波持续时间均长于第Ⅰ类和第Ⅱ类的每个品种上的,而F波除金皇后上外,均短于另两类苜蓿上的;第Ⅰ类的每个品种上苜蓿斑蚜刺吸过程中C波总时间均显著高于另两类苜蓿上的。由于第Ⅰ类苜蓿的第1次刺探持续时间和E2波持续时间短,以及F波总时间长,说明第Ⅰ类苜蓿在苜蓿斑蚜口针刺探到叶表皮、叶肉和韧皮部时均受到抵抗,为高抗品种,第Ⅱ类F波持续时间长于第Ⅲ类,E2波持续时间短于第Ⅲ类,说明在叶肉和韧皮部存在抗性,为抗性品种,因此,3类苜蓿的抗性强弱为第Ⅰ类>第Ⅱ类>第Ⅲ类。本研究的部分实验结果与刘兆良等(2017)的研究不相符,这可能是由于刘兆良等是以苜蓿对苜蓿上3种蚜虫的综合抗性进行评价的,而本研究以单一物种苜蓿斑蚜为抗性指标进行评价的,两者之间的评价指标及环境均不同。

本研究结果仅在室内无干扰条件下进行测定,田间复杂的环境下还需进一步验证,同时为深度解析苜蓿的抗蚜性机制,还需与电镜技术、分子生物学手段相结合,建立相对完善的品种抗性评价体系。

猜你喜欢

杂志排行

昆虫学报的其它文章

- 海葵毒素Av3对德国小蠊的毒性及其作用机制

- Improvement of the annotation of Antheraea pernyi (Lepidoptera:Saturniidae)genome using full-length transcripts

- 家蚕5龄幼虫精巢和卵巢microRNA芯片及转录组比较分析

- 云南茶园暴发性新害虫贡山喙蓟马年龄-龄期两性生命表研究

- 全球变化格局下重要传粉昆虫大蜜蜂的潜在适生区变化

- Isolation and development of microsatellite markers for Tapinoma melanocephalum (Hymenoptera:Formicidae)