从中国古典园林“鱼”元素景观演变探究造园理念的变化

2021-12-06汤涓孟醒

汤涓 孟醒

摘要:鱼虽然作为园林中次要的动物造景要素,但它具有悠久历史、丰厚文化并促进了造园活动。以“鱼”元素景观为研究对象,通过梳理其在中国古典园林中的演变,将其表现形式划分为“以鱼生产”“以鱼成景”“以鱼装饰”“以鱼写意”四类,并总结了鱼元素景观启蒙、转折、深化、停滞4个发展时期的演变特征,进而探究不同时期造园理念的变化及造园理念与鱼元素景观之间互为促进的关系。从园林规划设计的角度对景观形式进行解析,探究不同形式背后所蕴含的造园理念,丰富鱼元素景观研究。

关键词:中国古典园林;鱼景观;造园理念

中图分类号:TU986

文献标志码:A

文章编号:1671-2641(2021)05-0051-07

收稿日期:2021-04-14

修回日期:2021-06-08

Abstract: Although fish is a secondary animal landscape element in gardens, it has a long history and rich culture, and it promotes garden activities. This paper takes fish element landscape as the research object, through combing its evolution in classical Chinese gardens, divides its expression forms into four categories of "fish-farming for production", "fish-farming for viewing", "fish as a decoration element" and "expressing spiritual thoughts through fish", and summarizes the evolution characteristics of fish landscape in four development stages: enlightenment, transition, deepening and stagnation. Further, the paper explores the changes of gardening concepts in different periods and the promoting relationship between gardening concepts and fish landscape elements. The paper analyzes the landscape forms from the perspective of landscape planning and design, and explores the gardening concepts behind different forms, so as to enrich the research on fish element landscape.

Key words: Classical Chinese garden; Fish landscape; Concept of gardening

鱼从食物演化为造园要素,其形式与内涵在中国古典园林历史发展进程中呈现阶段性的特征变化。目前,对园林中“鱼”元素景观的研究多以观鱼景点、鱼文化的整理或单个园林的探究为主,缺少体系分类及整体演变探究。本文梳理鱼元素景观各历史时期形式、意图的变化,总结其造景手法、特征,并根据鱼元素景观的演变特征划分历史阶段,进一步探索各阶段所蕴含造园理念的变化。

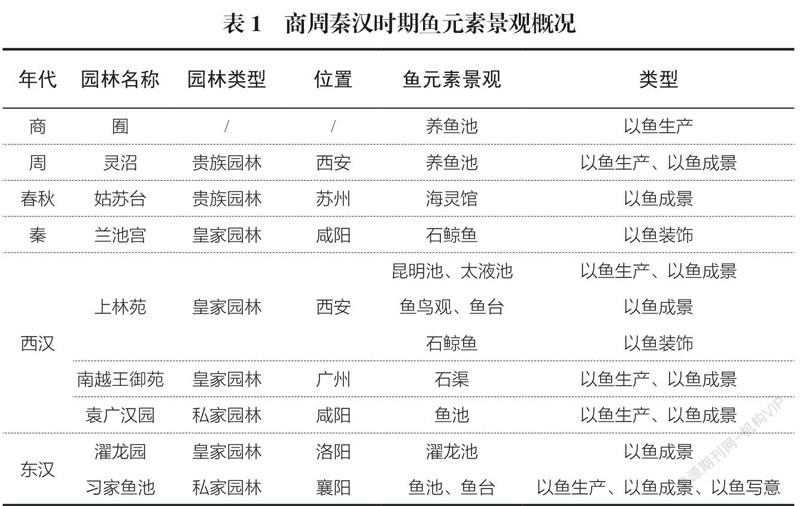

1 启蒙阶段:商周秦汉时期

商周时期是我国迈向农业文明的开端,园林与生产经济密切相关。秦汉时期中央集权制确立,狩猎游观、通神求仙的需求促使皇家园林的发展及私家园林的萌芽。该阶段属古典园林的生成期,大自然在人们的心目中仍保持着神秘性。在这样的时代背景下,鱼元素景观同样处于启蒙阶段,以生产为主要功能,手法较为粗放。

1.1景观形式

早在殷商时期,我国就开始池塘养鱼,由该时期出土的甲骨文“贞其鱼,在圃渔”“在圃渔,十一月”可看出,此时的鱼类蓄养几乎在园圃、园囿当中进行[1],仅作生产之用。许多古籍记载了帝王在苑囿中观赏鱼戏池中悠闲自在的场景,如《诗经·大雅》中的“王在灵沼,于牣鱼跃”,《小雅·鱼藻之什·鱼藻》中记载“鱼在在藻,有颁其首。王在在镐,岂乐饮酒……”。可见,鱼元素的观赏作用逐渐出现,并且诗中的“鱼跃”“鱼藻”对后世鱼元素景观意象产生了极其深远的影响。春秋时期,范蠡的《养鱼经》又进一步促进了池塘养鱼的发展。

秦汉时期除了将鱼作为生产性景观进一步深化,还出现鱼形装饰—石鲸鱼。如《元和郡县图志》中的秦兰池宫“刻石为鲸鱼,长百丈”[2],以及《三辅黄图》中记载西汉昆明池“池中有豫章台及石鲸,刻石为鲸鱼,长三丈”。直至东汉末年,随着理水技法的进步,人们更注重鱼池的观赏作用,在少数私家园林中已初步在意境上向隐逸文化发展。据记载,东汉襄阳侯习郁依范蠡养鱼法修筑习家鱼池,弥留之际交代后代:“必葬我近鱼池”[3]。该时期鱼池虽仍以生产为主,但这种对逝世后“葬近鱼池”的渴望,从深层次体现出人们对郊野山水的热爱。

1.2特征

该时期的鱼元素景观呈现粗放化、审美低层次化、启蒙化的特征,其形式主要为“以鱼生产”“以鱼成景”,偶见“以鱼装饰”“以鱼写意”。鱼作为生产性景观数量占比极大,几乎所有鱼池景观均有生产功能(表1)。

該阶段的鱼元素景观还称不上造园,更多是基于生产、生活的目的,虽然其观赏价值随贵族生活水平提高而被发现,但始终离不开以鱼类生殖崇拜为代表的自然敬畏。粗放化是由于早期的渔捕活动,原始人对稳定的鱼类食物供给产生崇拜心理并逐渐将之神化[10],鱼类蓄养顺势形成。秦汉皇家园林的石鲸鱼装饰作为君王至尊、帝王求仙的寄托,表明人在认识自然时,呈现自我否定性,把这种否定性变成对自然的崇拜[11],这恰恰体现当时人们低层次的自觉的审美意识。体现启蒙化的实例有限,但其蕴含的隐逸思想已经在萌芽状态,庄子提出的“鱼我同乐”思想对后世产生了重要启蒙。东汉末年乱世之下,人们挖池养鱼,借观鱼垂钓实现自己“避世”的理想,这种隐逸思想与园林所具有的精神居住本质相呼应,鱼元素景观开始融入“天人合一”的哲理[12]。

2转折阶段:魏晋隋唐时期

魏晋南北朝为中国历史上的大动乱时期,直至隋唐才形成大一统繁荣昌盛的局面。该阶段在思想上由魏晋时期的儒、道、佛百家争鸣,转变为隋唐时期独尊儒学的情况。虽然魏晋南北朝、隋唐时期在古典园林史中分属转折期与全盛期,但鱼元素景观的发展在该阶段正处于转折发展期。人们的生活水平提高、思想交融、观念转变,促使鱼在园林中的作用由生产转向景观,后期逐渐融入诗情画意。

2.1景观形式

园林是人们生产、生活的重要场所,鱼池虽保留养殖功能,但观赏性大大提高,如铜雀园中引长明沟之水开凿水池,养鱼观景;唐代禁苑中建造鱼藻池供皇帝观赏竞渡与嬉水。对视觉美的追求导致“以鱼生产”的形式日益减少,“以鱼成景”成为主导形式。魏晋时期观赏鱼池在城市中多有华靡的风格和争奇斗富的倾向,在郊外多体现自然田园风光,到了隋唐时期,除游憩娱乐外,更多了一份诗情画意[4]。同时,钓鱼这一由生产演化而来的娱乐活动,也使钓鱼台成为园林中的重要构筑。“以鱼写意”这种形式在汉末萌芽的基础上进一步发展,如东晋简文帝入华林园发出“觉鸟兽禽鱼自来亲人”的感叹[13];严子陵归隐桐庐富春江,垂钓为乐[14]。唐代文人以园中鱼戏于水的诗情画意抒发胸中苦闷,寄托情思,如白居易于庐山草堂修方池,池中生白莲、白鱼,发出“卒获所好,又何以求焉?”的感叹[15]。

魏晋“舍宅为寺”的情况促使放生池在唐代首次出现[4],此时的放生池仅具有放生、养殖功能。同时,唐代出現新的鱼形装饰—“悬鱼”,激发后世进一步创作“悬鱼惹草”等其他装饰(图1)。在养鱼技术的突破下,多种鱼类混养为后来丰富鱼类品种提供了条件。

2.2特征及造园理念

魏晋隋唐时期鱼元素景观呈现细致化、写意化、革新化的特征,其形式主要为“以鱼成景”,“以鱼生产”已逐渐消失,“以鱼写意”的方式蓬勃发展,偶见“以鱼装饰”的形式(表2)。

该阶段造园者遵循自然规律,从而建立出人与自然之间的良性互动[16],主张人与万物融为一体,开始注重物景与意境的营造[17]。细致化得益于审美水平的提高带动了造景功能的突出。水趣其相在“静”,但其意却在“动”[18]。因此,鱼的特性及观赏娱乐功能在营造自然景观中愈发重要。写意化是上一阶段思想启蒙的深化,时局动荡促使崇尚隐逸、寄情自然山水成为社会风尚,重归一统后的经济繁荣、文化艺术发展又促使文人参与造园,以诗情画意入园,从而引发游赏者的兴趣和联想。鱼在园林中除观赏娱乐外,也逐渐融入写意化的表达,寄托园主的情感与向往。悬鱼、放生池、鱼龙雕刻的出现是革新化的最佳体现,虽然数量不多,但开启了后世以鱼为元素的景观创作。悬鱼在这一阶段多同惹草组合出现,寄托人们对消灾灭火、美好生活的期盼,并在后世继续衍生成其他鱼形装饰。放生池的出现体现了当时人们在痛苦中想要忘却一切,寻求众生平等,此刻鱼元素景观中天人合一的哲理进一步扩展。鱼龙雕刻的出现表明帝王的造园理念已不局限于神仙思想,更注重生活享乐,对审美与技法的要求提高。

3深化阶段:两宋至清初

宋代在我国历史上是城乡经济高度繁荣,科学技术快速发展,但后期国势羸弱、充斥忧患意识的矛盾时代。元、明初战争频发,后社会安定、经济复苏,园林发展步入成熟期,鱼元素景观的发展也随之步入了深化阶段,受儒、佛、道演化而来的理学、禅宗、士大夫道教思想的影响,充斥着文人情怀。

3.1 景观形式

该时期鱼元素景观最具内涵,尤以两宋时期的文人营造最为突显,明清后期主要是对文人写意的传承发展。北宋开始,放生池成为重要的表现形式,除了继承唐代放生、养殖的功能外,观赏成为主要功能。随着佛教的广泛流传,从宋代开始,观赏鱼逐渐由野生转为了人工驯养[19]。寺观园林中的放生池因观赏功能被世人熟知,再加上经济繁荣带来科技进步,出现用杂交法培育的稀有金鱼。据《中国大百科全书生物卷》的记载,“宋高宗在杭州建造御花园,专设鱼池,广收天下金螂”[12]。受高宗影响,高官卢允升四处搜罗金鱼,形成以花、鱼为特色的独特景观,即今杭州西湖十景之一的花港观鱼。可见,当时金鱼成为皇室贵族争相追捧的对象。尽管宋代园林全面文人化,但在皇家、贵族的园林中权贵之气仍有所体现。

南宋出现的“鱼儿活”,即专业养殖金鲫鱼的职业,促使原为上流社会独享的金鱼观赏逐渐走向了寻常百姓家[20]。花鱼鉴赏、诗词歌赋成为重要的园林娱乐活动。此时期鱼元素景观形式呈现文人化的趋势,鱼形装饰也不局限于祈求祥瑞(图2),文人志趣的意境成为重要的组成部分(图3)。观鱼景观仍然保留,但景点都通过匾额、楹联、命名等进行写意表达,如沧浪亭中的楹联“共知心似水,安见我非鱼”“短艇得鱼撑月去,小轩临水为花开”“渔笛好同听”,渲染了鱼文化所蕴含的“沧浪”“渔隐”等意象。

明清时期几乎园中有水必有鱼(图4),仍将“以鱼成景”同“以鱼写意”结合。在两宋期间的“沧浪”“渔隐”意象的基础上,该时期开始出现“濠濮间想”“鸢飞鱼跃”的意象,其被融入景点、建筑名称、匾额、景题、楹联等全面进行写意化表达。鱼形装饰的形式除上一阶段的铺地、砖石雕外,受到佛教中的摩羯鱼进行本土鱼龙演化的影响,鸱吻脊饰(鱼龙吻)出现在拙政园、狮子林中。

3.2特征及造园理念

两宋至清初期间鱼元素景观呈现普及化、珍贵化、文人化的特征,其形式主要为“以鱼成景”“以鱼装饰”“以鱼写意”3种,多见观鱼与写意相结合的方式,“以鱼写意”的方式在该阶段已是蓬勃发展(表3)。

该阶段在天人合一的造园理念下,人们有意识地布置鱼池景观,并出现喂食等互动活动。更为突出的是造园理念文人化,自然审美观念逐渐生活化,园主人渴望以园林生活暂时摆脱世俗的打扰,从而获得一种回归自然、淡泊名利的生活感受与境界的休闲方式[21]。普及化是由于佛教传播使放生思想大众化,放生池也相应普及,其观赏性不容忽视。珍贵化是由于鱼池景观得到皇室贵族的喜爱,自然更强调名贵品种,这与宋代经济蓬勃发展,皇室沉迷享乐、权贵追逐名利的“慕稀”心态是分不开的。文人化是这一阶段最重要的特征,“以鱼写意”这一形式已经成熟,其背后由于儒、道、佛教长期“滋养”,造园者思想内涵丰富,借鱼表达“渔隐”“垂钓”“知鱼乐”等隐逸文化及“濠濮间想”“莺飞鱼跃”“沧浪”等哲学思想。有志之士在国破家亡的忧患意识中仕途失意,借造园在自然中寻求内心乐趣、隐居求仕,抒发不愿同流合污的高洁品质。明清初期继承两宋的写意内涵,凭借以鱼比兴、借鱼抒怀、以鱼言志的方式,表达隐逸出世、寄情山水的文人精神。

4停滞阶段:清中叶至清末

清中叶时期皇权高度集中,统治阶级骄奢淫逸,工商业资本主义快速发展,社会压抑又要求个性解放,出现了“以享乐代替克己”的新思潮[4]。后期文人化园林因忽视创新而归于僵化流俗[22],文人情怀被以生活享乐为目的的市民趣味取代,鱼元素景观的发展因此在中国古典园林的成熟后期步入停滞阶段。

4.1景观形式

该时期后“娱于园”逐渐取代“隐于园”,社交娱乐的功能占主要地位。园林中仍保持有水必有鱼,在室外园林造景中延续“以鱼成景”的形式,但仅仅散养鱼于池塘供人凭栏投喂[23],缺少了文人雅士的意境。正如光绪年间俞达《青楼梦》所描写:“俄而见爱卿以口中豆蔻吐入池中,池内金鱼争唼之……众美人尽以豆蔻喂之[24]。”室内盆养金鱼也成为主流形式,金鱼开始趋向小型化与精致化,更方便供人欣赏飘逸的游姿。此外,明朝郑和下西洋带回异域动物造景技巧,丰富了鱼形装饰雕刻方法,如《明宫史金集》记载“正殿殿后为飞虹桥,桥以白石为之,凿狮、龙、鳖、鱼、虾、海兽……非中国石工所能制者”[12]。至清中叶,西洋文化进一步影响,西方手法被用于处理水景中的动物元素(图5),如圆明园谐奇趣主楼南侧的西洋式喷水池中心的鱼形石雕。

4.2特征及造园理念

该时期的鱼元素景观呈现普遍化、多样化、世俗化的特征,虽然延续上一阶段的3种形式,但是在皇家集权、经济发展的影响下,“以鱼写意”方面有所改变,并逐渐减弱,直至清末几乎被“以鱼成景”完全取代(表4)。

与先前文人的“清高”标榜不同,该时期将园林看作个人“享乐”与社会交往“众乐”的场所[25]。普遍化源于养鱼技术成熟、赏鱼风气盛行,以鱼增加趣味性与动态美,其背后是人们将园林视为身份与财富的象征,追求更高品质的生活。多样化体现在出现盆养金鱼、西式石雕等多种形式,且相较宋代,清朝皇家权威逐渐提高,以“鱼藻”等元素歌颂皇帝并作为帝王应天承运的符瑞再次突出。盆养金鱼的出现除技术因素外,更是受到“小中见大”的园林造景手法以及“壶中天地”的造园思想影响[26]。清中叶因经济繁荣,世俗化逐渐加重,帝王多抒发俯瞰万类的帝王之怀[27],士人追名逐利、渴望入仕,如“鱼跃鸢飞”这类在向往鱼鹰自由自在的同时渴望飞黄腾达、仕途顺利的意象不断加强。清末鱼元素完全沦为园居生活的娱乐、财富象征,原有的文人精神几乎消失不见,仅有些许文字形式呈现市民趣味。

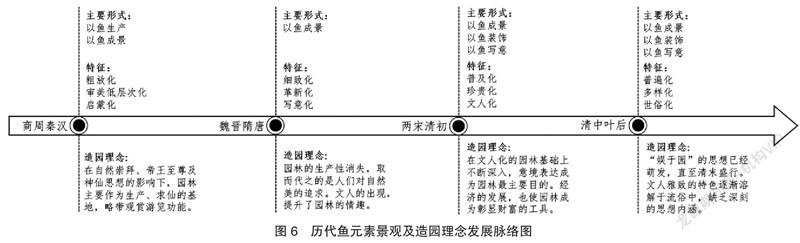

5结语

本文将鱼元素景观演变历程划分为商周秦汉、魏晋隋唐、两宋至清初、清中叶至清末4个时期,归纳出“以鱼生产”“以鱼成景”“以鱼装饰”“以鱼写意”4种景观类型,探究不同时期的演变特征及造园理念。在表现形式上,鱼元素从最初商周时期的挖池养殖生产兼作观赏,到观赏娱乐占主导作用并衍生多种鱼形装饰,再到逐渐以文字符号为主进行托物言志、表达情思,直至清中叶后流于形式,写意内容不再以文人风韵为主,而是向娱乐化发展(图6)。造园思想同表现形式不断演变,“以鱼成景”贯穿4个时期,其内涵从一开始单纯追求自然,到夹杂彰显财富的攀比心态,升华到体现文人的诗情画意、情怀思想,最后停滞于市民趣味。“以鱼写意”萌芽于汉末,除初期表达隐逸思想外,后期融入“鸢飞鱼跃”等丰富的哲学思想。“以鱼装饰”数量不多,但祈求诸事顺利、生活美好是亘古不变的主题。鱼元素景观形式与造园思想之间是相辅相成的,社会、经济、政治影响下的造园思想指导人们进行不同景观形式创作,但不同的表现形式、功能及历代作品也在重塑不同时期的造园理念,成为园主精神需求的外在表现。

注:图1来自期刊文献《平遥古城悬鱼装饰艺术》[王宇.文物世界,2018(1):23-24],其余图片为作者自绘自摄。

参考文献:

[1]王小兰. 中国传统风景园林赏鱼景点研究[D]. 杭州:浙江农林大学,2018.

[2]李吉甫. 元和郡县图志(卷1)[M]. 北京:中华书局,1983.

[3]习凿齿,舒焚,张林川. 襄阳耆旧记校注[M]. 武汉:荆楚书社,1986.

[4]周维权. 中国古典园林史[M]. 北京:清华大学出版社,1990.

[5]彭一刚. 中国古典园林分析[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1986.

[6]汪菊渊. 中国古代园林史[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2006.

[7]童寯. 江南园林志[M]. 北京:中国工业出版社,1963.

[8]刘敦桢. 苏州古典园林[M]. 北京:中國建筑工业出版社,2005.

[9]王毅. 中国园林文化史[M]. 上海:上海人民出版社出版,2004.

[10]朱励,周俊良. 苏州园林中的鱼文化[J]. 美与时代(城市版),2019(10):79-80.

[11]吴平. 论秦汉园林艺术中的自然观[J]. 四川戏剧,2014(11):174-176.

[12]蒋俊敏. 动物元素在中国园林水景创造中的应用[D]. 北京:北京林业大学,2010.

[13] 刘义庆. 世说新语校笺[M]. 徐震堮,校注. 北京:中华书局,1984.

[14]陈济川. 唐代严子陵钓台的文学书写[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2020,22(3):100-105.

[15]白居易. 白氏长庆集(卷43)[M]. 上海:上海古籍出版社,1994.

[16]陈佳欣,栾春凤. 隋唐洛阳皇家园林理水艺术研究[J]. 广东园林,2018,40(6):58-62.

[17]袁梦,俞楠欣,陈波,等. 中国园林造园理念的源流与发展[J].浙江理工大学学报(社会科学版),2019,42(4):414-422.

[18]黄忠杰. “知鱼乐”之“娱乐”——从梁章钜故居看古代园林美学[J]. 福建论坛(人文社会科学版),2005(S1):231-232.

[19]董则奉,关文灵,李东徽,等. 网师园中的“鱼”及其象征意义[J]. 山东建筑大学学报,2011,26(4):356-360.

[20]张莹,陈洁. 中国淡水渔文化问题研究综述[J]. 自然与文化遗产研究,2019,4(11):79-85.

[21]梁军. 浅析宋代园林景观设计[J]. 中国民族博览,2018(1):182-183.

[22]陈跃中. 传承文人情趣,彰显当代精神——探索当代文人园之路[J]. 中国园林,2016,32(4):40-44.

[23]殷嘉远,唐娜,彭尽晖. 金鱼品系演化与中国古典园林的关系探究[J]. 山东林业科技,2020,50(6):72-77.

[24]俞达. 青楼梦[M]. 上海:上海古籍出版社,1994.

[25]张心笛. 论明代江南私家园林造园作用与思想变迁[J]. 建筑与文化,2021(1):127-128.

[26]贾珺. 圆明园中的观鱼型景观[J]. 装饰,2011(6):54-58.

[27]郭飞. 中国古典园林中的鱼文化思维[D]. 天津:天津大学,2008.

作者简介:

(通信作者)汤涓/1997年生/女/江苏镇江人/南京林业大学风景园林学院(南京210037)/ 在读硕士研究生/专业方向为风景园林规划与设计/E-mail:995241191@qq.com

孟醒/1997年生/女/吉林延吉人/南京林业大学风景园林学院(南京210037)/ 在读硕士研究生/专业方向为风景园林规划与设计