近代岭南乡村庄园建筑空间防御性研究

2021-12-06冯思懿汤辉

冯思懿 汤辉

摘要:空间防御性是近代岭南乡村庄园作为家族聚居生活空间的显著特征之一,反映了地域时代意蕴与社会生活状态,研究防御需求与庄园空间营造的耦合关联,对理解近代岭南乡村庄园的内在生成机制、丰富岭南园林历史理论具有积极意义。通过文献研究、实地调研、情境分析、图解分析等方法,梳理近代岭南乡村庄园建筑空间防御性的形成背景,从环境的利用与适应、庄园边界、单体建筑及内部空间4个方面揭示防御功能在空间上的具体表征。进一步分析比较近代岭南乡村庄园与粤中城市宅园防御需求在空间处理方式上的差异,探索近代岭南私家宅园“功能-空间”融合手法的城乡之异,深化对岭南私家宅园空间生成逻辑的探讨。

关键词:岭南乡村庄园;近代;建筑空间;防御性

中图分类号:TU986

文献标志码:A

文章编号:1671-2641(2021)05-0046-05

收稿日期:2021-03-20

修回日期:2021-04-28

Abstract: Space defensive character is a prominent feature of modern Lingnan country estate as a family living space, reflecting the meaning of the times and the state of social life in the region. Studying the relationship between defensive demand and architectural space construction is of positive significance for understanding the generation logic of modern Lingnan country estate and enriching the historical theories of Lingnan garden. Through literature research, field research, scene analysis, graphic analysis and other methods, this paper sorts out the background of the formation of space defensive characters of modern Lingnan country estate, and reveals the form of architectural defensive space from four aspects: its relationship with environment, boundary, architecture and courtyard. Furthermore, the paper compares the differences between modern Lingnan country estate and urban garden in defensive space treatment methods, explores the differences between urban and rural areas in the “function-space” fusion mode of Lingnan private home gardens, and further discusses the space generation logic of Lingnan private home gardens.

Key words: Lingnan country estate; Modern times; Architectural space; Defensive characters

从单一、静态的风格形态认知转向多元的文化景观研究,立足于特定时段和地域,把握园林与社会、文化、制度等更宽泛历史背景之间的关联,细致体察历史本身的丰富性和独特性,成为当代园林史学的发展趋向[1~2]。近代岭南乡村庄园作为家族聚居的生活场所,烙印着社会属性,是日常生活与政治、经济、艺术、文化相交织的“社会空间”[3],在社会激变、中西融通的特殊历史背景下,表现出独特的造园旨意、营造技艺和审美倾向,演绎着功能需求与空间艺术的融合。

现有对近代岭南园林的研究,一方面从风格特征[4~5]、艺术特色[6~7]、筑园理法[8]等方面展开,另一方面随着园林史学观念转变,从文化生态学[9]、文化人类学[10]、社会学[11~12]等交叉学科视角,拓展园林空间与更宏观的文化层面之间的内在关联,但研究在广度、深度及解释力度上仍有待进一步深掘。文章以空间防御性作为近代岭南乡村庄园地域时代特性的研究视角,以广东、广西为主的近代岭南乡村庄园作为主要研究对象,梳理庄园建筑空间防御性的形成背景,以社会情境分析阐释防御功能的空间表现形式,探索防御需求与生活空间营造的耦合关联。并将近代岭南乡村庄园与粤中宅园的防御空间处理手法进行比较分析,探索近代岭南私家宅园“功能-空间”融合手法的城乡之异,进一步揭示近代岭南私家宅园空间生成的内在逻辑,以此更全面、丰富地深化对岭南私家园林空间内涵的探讨。

1近代岭南乡村庄园建筑空间防御性的形成背景

1.1时代地域背景:战乱频发与宗族械斗

近代开设的通商口岸及居留地给岭南地区带来了文化被侵蚀、土地被占领、西方殖民等多方面威胁。辛亥革命后,粤、桂军阀集团的兴起使得岭南战乱频发,广西地区的李宗仁故居、刘炳宇庄园、黄肇熙庄园等由军将统领所建的私園,便因军人职业的特殊性而格外强调防御工事。加之当时吏治腐败、纲纪废弛、市井萧条,民间矛盾导致的械斗现象愈演愈烈。清代学者赵翼在《檐曝杂记》中记载:“(沿海)民多聚族而居,两姓或以事相争,往往纠众械斗,必毙数命,当其斗时,虽为翁婿、甥舅不相顾也[13]。”可见当时宗族械斗靡然成风,已然成为严重的社会问题。因而,构筑私园并布设防御措施,成为在乱世中保护自我的一种重要手段。

1.2文化背景:“家国同构”的防御文化基因

受长期的小农封建思想及封闭的国家状态影响,由城邑、村落、园林、家宅组成的中国传统建构体系在空间上一致采取内向围合的形式,以“墙”作为实体构件围起内部区域,抵御外界不利因素。从“国”到“家”的各层尺度表现出明显的同构现象和强烈的防御特质,这是长期定居的农耕民族基于生存和安全需求积淀下来的空间文化基因。虽然私家宅园的防御功能空间会在和平年代被弱化,并演变为以游赏、享乐为主要目的的功能空间,但其防御特征本质依然存在[14]。在遭遇西方强势入侵、人口流动频繁的近代岭南,不稳定的社会状态所带来的不安全感使得防御意识加重,私园营建作为反映特定历史条件存在状态的特殊文化建構活动,防御空间的设置成为其中必须考虑的部分。

2建筑空间防御性的表现形式

2.1环境的利用与适应

2.1.1围护式选址

近代岭南乡村庄园的取址以“背有山屏,遄溪而筑”为最佳,园前较低的山势提供了一个利于居住者及早发现来犯踪迹的宽阔视野,而园后的山林既可阻挡敌人的侵袭,亦可在受到正面攻击时提供隐遁的去处,形成罗城紧密,易守难攻的态势。如广西陆川谢鲁山庄背靠白蚁岭而建,面向谢鲁河并与谢鲁嶂隔河相望,形成三面环山、遥有卫河的包围之势,且山庄内部的多处山洞、山涧提供了良好的藏身伏击之所[15]。广西武鸣明秀园毗连武鸣河而建,三面临水仅留一面与陆地相连,流水环护在侧,并建有多处石级台阶,以便园主在紧急关头通过水路避险脱身。

2.1.2抵御天灾的适应性措施

传统小农经济生产力及发展水平低下,民众改造自然与防灾救灾的能力有限,加之岭南地区夏季多雨、多台风的气候特质,庄园建筑空间营建格外注重防火、防涝、防风等御灾系统的完善。庄园多建置在天然水体附近,或在园内开挖水系贯穿全园,以此解决园居生活供水和防火需求;园内建筑群大都采用以天井为中心、纵深方向发展的多进堂布局模式,每进堂所形成的内向式布局成为宅园防火分隔的基本单位;园内各处布置有诸如火巷、封火墙、太平缸(蓄水池)等防火设施,屋顶排水管、地下排水渠、蓄水塘等疏浚装置,以及防止雨水冲刷与灰沙飞扬的硬质铺装、避免刮风损伤花木的可移动式盆景等。这些御灾的适应性措施体现了近代岭南乡村庄园重视实用性,促进功能需求与环境条件相融合的地域特色。

2.2庄园边界防御

2.2.1围墙部分

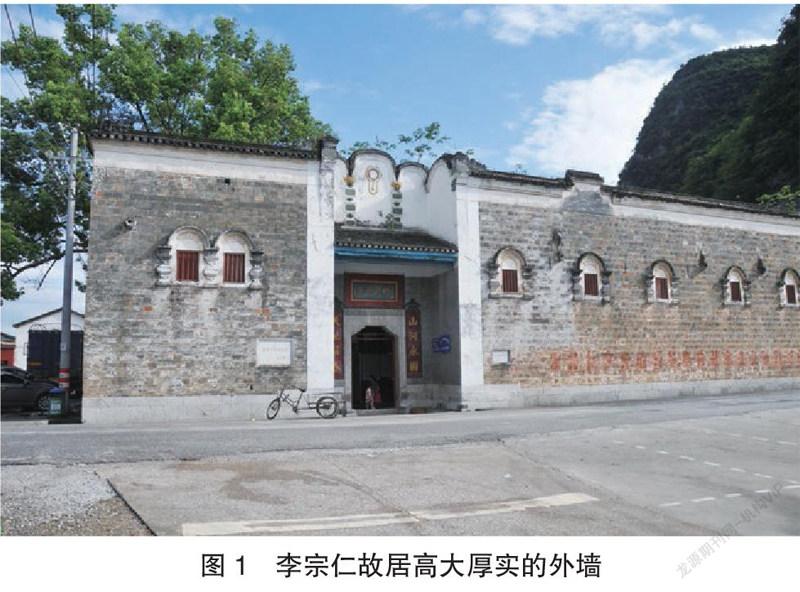

墙垣的最初功能即是隐蔽自我、保护内部及阻火防盗。“筑城以卫国,作廓以守民,筑墙以守家”,垒起的高大围墙体现了近代岭南乡村庄园强烈的私密性和内向封闭性,坚固的墙体和作为防御工事的炮楼相连,并在墙面上设置枪眼及瞭望口,使防御效用大大增强,成为坚固的防卫盾以及监视、防卫、攻击的媒介。如广西临桂李宗仁故居四周以高大厚实的清水墙围护,墙高8.4 m,宽0.45 m,顶部覆盖硬山式双坡青瓦头,墙头采用青砌包泥砖的“金包铁”砌法,外墙上沿水平方向每隔3.4 m设有一处作为瞭望口的窗户及射击孔(图1)。从远处俯瞰,整座庄园宛如一座巨型堡垒,易守难攻。

2.2.2屋顶部分

传统建筑的屋顶部分向来是防盗抵御的薄弱区域,近代岭南乡村庄园创造性地将防御措施延伸至屋顶,既保证了建筑巡防能够居高瞭望,又提升了空间防御的组织效率。如李济深故居的3幢建筑与炮楼串联成整体,并通过人行通道和屋顶瓦面的墩式走道将整个屋面贯通,使得住宅的防守与兵力部署更加顺畅、高效,大大加快了战时兵力调配的速度(图2~3)。

2.2.3巡哨与监视机制

民国时期社会环境复杂,宗族械斗、盗贼匪寇等动乱事故频发,增设方便家丁监视外部环境的巡哨游线,成为造园者不得不加以考虑的问题,其中窗户、花厅内悬挂的大镜及射击孔同样成为监视外界的媒介。如黄肇熙在园中所居的寝室可直接从窗户观察门楼动静,当有客造访时可提前通过主楼旁小院到达花厅等候。花厅中部设有一面可折射出客人位置与院中情况的镜子,起到监视的防御作用(图4)。

2.3单体建筑防御

2.3.1门楼与角楼

庄园门楼常被异化为兼有炮楼功能的防御建筑,墙面上设有射击孔,二层装备枪械,成为巡哨系统或监控的主要场地(图5)。同时设置角楼作为存放兵械、作战攻击、防守自卫的核心防御场地,墙体上开设瞭望口和射击孔,驻守士兵可在内居高临下,俯瞰周围状况,危难发生时作为攻击的火力点及防守据点。

2.3.2碉楼

碉楼是用于躲避洪水和抵御匪盗袭击的独栋式多层民居建筑。相较于采用朴素平和的传统民居建筑风格的门楼和角楼,碉楼由于大多是由华侨所建,而在总体造型、建筑构件及表现手法上流露出明显的中西合璧特征。同时,因广布于乡村地区而显现的浓厚“民居性”,使碉楼对于防御性的处理手法更加直接实用,其密闭墙体上安设多个枪眼,门窗采用钢铁结构且体量窄小,顶层作瞭望台之用并配枪械、火炮、探照灯等防卫装置。近代岭南乡村庄园中较为典型的碉楼建筑当属陈芳庄园的碉楼及开平立园内的乐天楼。陈芳庄园碉楼由花岗岩砌筑而成,结构牢固严谨,楼内分成三层,顶层为瞭望台,中层为射击空间,底层作休息室或出入口之用,完全可满足守卫人员的生活休憩需求(图6)。开平立园中的乐天楼是全园的“安保中心”,楼高五层,墙体采用钢筋混凝土结构,厚约30 cm,门窗皆为封闭的铁质构架,坚实牢固,四周遍布枪眼,具有极强的防盗性与防攻击性(图7)。

2.4内部空间防御

2.4.1 前庭院落

庄园的前庭院落空间以绿化景观为主。与文人宅园中层次丰富、种类多样、长势茂密的植物景观不同,军将、华侨庄园的院落植物配置讲求简洁、舒朗,植物种类大都选择分支点高且枝干挺拔的棕榈科植物,避免遮挡主体建筑,以更好地保障视线通透性,从而适应庄园的防御功能,如开平立园前庭低矮的花坛景观,李济深故居与刘炳宇宅园前院落稀疏种植的蒲葵Livistona chinensis(图8)。

2.4.2 女眷居所

近代岭南乡村庄园园主大多是地方的军将首领或乡绅官宦,园内同时居住了士兵、仆人或外来参事谋政的访客,活动人员类型复杂。为了保护女眷安全隐私并隔绝其与外人的直接接触,庄园内部的建筑空间会采取一定措施将女眷生活场所隔离保护。如刘炳宇庄园将小姐居所设在主楼二层的西北角落,旁侧增设厨房以满足日常所需,并在宅园西侧设置专供小姐出入的小门,尽可能地将女眷活动区域与会客议事的主楼厅堂相隔开,同时避免了小姐与生活在四周走马楼的士兵仆人们直接接触(图9)。

3 近代岭南乡村庄园与粤中城市宅园的防御空间处理手法比较

近代岭南乡村庄园建筑是其地域性、时代性和文化性高度统一而形成的生活空间实体,其生成既取决于地方的自然禀赋和社会状态,又与园主身份所相匹配的价值取向和生存理念息息相关[16]。近代岭南乡村庄园受其军将豪强及华侨乡绅的营造主体身份影响,一方面成为镇守地方及巩固政权的象征,发挥军事防御的“堡垒”作用;另一方面,民居建筑性质使其同时具备“宜居为上”的造园特征,强调务实与适用的结合。相较混战频起的乡村地区,城中社会状态相对安稳,且城中宅园的营造主体仍以文人士绅为主,宅园留有防御意识的空间体现,但更多与空间装饰及园林艺术融糅为一体。将近代岭南乡村庄园与同一时期的粤中宅园进行横向对比,分析两者在空间防御处理手法上的异同,以求能更好地解读近代岭南乡村庄园因其地域、社会及文化背景而表现出的独特的空间防御性。

3.1外部环境利用:形成天然的边界围护

近代岭南城市及乡村宅园的选址与营建,均依托其外部自然环境而形成边界围护。粤西、广西地区的乡村庄园大多“遄溪而筑于群山环抱之中”[17],在追求“藏风聚气”和“背山环水、负阴抱阳”的合适居所的同时,四周的延绵山系和逶迤水路为庄园提供了藏身伏击之地和隐蔽遁退之所。而粤中地区河道纵横的环境特点使城市宅园多引用水流或河湖来与外界相隔离,水上交通便成为宅园的一种进出方式,形成了与中国传统人居理想范式桃花源中进出方式类似的“豁口”,给园林提供了如同卫河一般的保护。如东莞可园依可湖之水而建,利用可湖将自身与莞城闹市相互隔离,并在观鱼簃前备有通行的可舟(又称为“渔夫浮家”)。隐幽于湖畔一隅的可园仅能隔岸远观,实现了私园“不容外窥,以策安全”的围护需求。

3.2建筑空间布局:传统宅园格局与多重院落庭园

住宅建筑群是近代岭南乡村庄园的主体部分,采用反映传统宗法礼制的规则式布局,以厅堂为中心展开多进式院落,形成强烈的向心围合的防御空间格局。其建筑防御体系是在维持传统宅园格局的基础上,通过加固外墙、增设巡防路线、设置防御建筑等加强空间实体防御措施而产生的。相较而言,粤中私家宅园则是在围墙、建筑等实体构筑所围合的空间里,通过多层次的院落组合、多重化的园路布局以及虚实结合的漏窗设置,组合形成较为模糊的空间序列,营造出曲径通幽的无限空间感,使每一个驻点都具有多条路径的选择,给对其内部不熟悉的人制造一定的迷惑性,从而产生庭园内部空间的防御性。如东莞可园采用了“连房广厦”的空间布局,利用曲折回环的敞廊连接各建筑物和划分不同庭院空间。环环相套、无往不复的环形游线增强了庭园空间的层次感和深远感,使其变得更加神秘深邃。

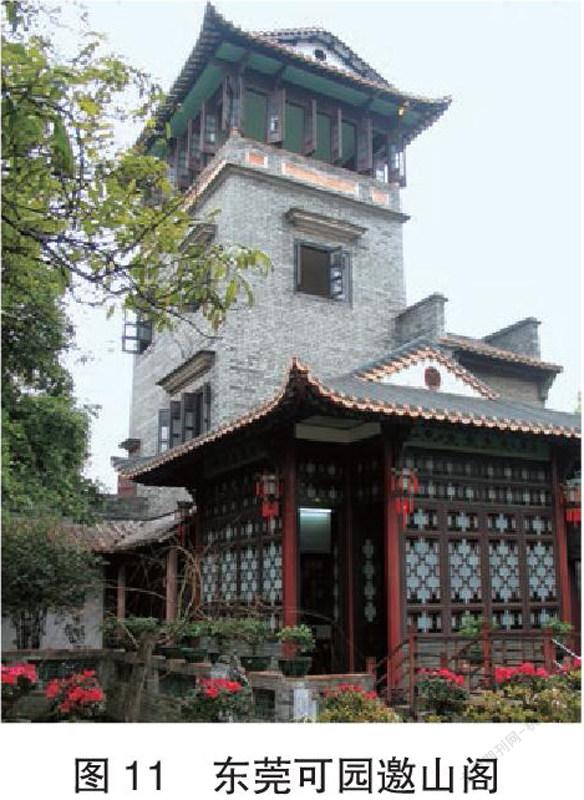

3.3单体建筑防御:平实的防御工事与融合景观的园林建筑

近代岭南乡村地区军将或华侨宅园的建筑防御措施直白单一,大多表现为与军事防御规定高度吻合的防御工事,如开平立园的碉楼以及采用客家城堡式围楼形制的广西庄园(图10),因高度重视和强调建筑防卫功能而形成奇异而独特的景观。相较而言,粤中地区的文人造园更多是把空间防御性作为一种潜意识嵌入其中,与景观功能相互融合。东莞可园在东北、东南及西南处各设一处角楼,三处角楼视线开阔畅朗,将城中各景完全揽入其中,为作为武将的园主提供了“劳劳万众,咸娱静观,莫得隐遁”的瞭望监察功能。西南角的邀山阁是当年东莞城内最高的建筑物,其与可楼的结合采用了防御性碉楼与亭台相结合的形式,在最高层设置歇山顶的亭子,丰富了可园的建筑韵致,同时为岭南园林的营造手法带来了新的突破(图11)。

3.4女性保护空间:女性居住场所的隔离性

出于对女性隔离保护的需求以及受男尊女卑观念和传统男权社会等影响,近代岭南的乡村庄园及城中宅园均采取一定措施分隔女眷的生活空间,将小姐居所设置于园中相对隐蔽的角落,通过专门的出入通道隔绝女眷与外界的接触,并将仆人住处与小姐居所形成一定的空间联结,以此保障女眷的空间安全需求和日常生活起居。如余荫山房以“园中园”的嵌套方式围合出了相对独立的女性居住院落“瑜园”,仆人房设置于通往二层小姐房的东侧楼梯转角处,成为看守护卫的门岗(图12),此处楼梯是女眷的专属通道,瑜园的西侧另外设有供其他人员通行的步梯。清晖园中部的小姐楼的出入口楼梯直接设置在距其不出20步远的丫鬟楼内,出入小姐楼必须通过二层回环露台和丫鬟楼,且楼梯宽度仅容一人通行,起到了时刻照料小姐们安全的作用(图13)。

3.5建筑细部装饰:权力彰显与求福禳灾

岭南近代时期的绝大部分乡村地区仍维持着封建领土制度的地方自治管理,地方当权派人物将庄园府邸作为地方管理的权力中心以及身份彰显的形象实体,在功能单一的防御性建筑上增设大量西方建筑语汇,以彰显权势以及标新立异的审美追求,如郭松年宅园的门楼、围墙上有明显的哥特式及巴洛克式装饰元素,其营造出类似于西方教堂建筑般的崇高感。而粤中城市宅园由于文人造园性质,更多是运用隐喻和象征的手法来传达园林背后的文化民俗信仰,通过以形达意的符号传译,表达空间背后潜隐的求福禳灾的精神内涵[18],如在门庭两侧放置“驱邪镇宅”的石狮子,在园门、照壁上装饰福寿康宁等吉祥主题的神兽图像,通过屋顶脊饰寄寓建筑避雷防火的愿望等等。

4 结语

近代岭南乡村庄园建筑防御性是在空间、自然、社会的相互影響、相互融通中诞生的具体空间特征。因地方自然禀赋、社会状态及造园主体所匹配的价值取向不同,近代岭南乡村庄园形成了与粤中城市宅园相似又异化的防御空间处理手法。立足时代背景与社会情境,从建筑空间防御性视角展开探讨,是从更全面的历史文化经验观认知近代岭南乡村庄园的空间内涵,在一定程度上拓展了岭南私家宅园的研究视野,突破“表面”形式的判断,从具体的微观空间挖掘园林艺术本体的内核,为近代岭南园林更深层次的研究解读提供帮助。

注:本文图片均为作者自摄自绘。

参考文献:

[1]冯仕达,慕晓东. 中国园林史的期待与指归[J]. 建筑遗产,2017(2):39-47.

[2]周向频,陈喆华. 史学流变下的中国园林史研究[J]. 城市规划学刊,2012(4):113-118.