藏传佛教肖像类美术的写实技巧与观念

——从夏鲁寺介尊肖像壁画说起

2021-12-06贾玉平

贾玉平

(成都大学美术与设计学院,四川 成都 610106)

西藏夏鲁寺三门殿内西壁北段绘有一铺该寺院创建者“介尊·喜绕琼乃”的肖像壁画(见图1、图2),其年代约为13世纪末至14世纪初。笔者曾对该壁画图像内容及其基本功能、价值进行过论述[1]。该肖像作品及三门殿其他壁画作为以尼泊尔风格流行于西藏等地的典范,在西藏美术走向成熟的过程中具有重要意义。

鉴于该肖像壁画的写实技巧、造型观念与一般世俗肖像写实手法相比所显示出的差异,本文避开宏大而深邃的艺术风格探讨,而着眼于介尊肖像壁画的写实技巧及其题材属性,分析其造型特征、写实风格倾向。同时,联系其他佛教壁画、唐卡甚至部分雕塑等美术中的肖像作品,探讨藏传佛教肖像类美术写实造型表现及其观念成因和内涵,思考肖像类美术在藏传佛教美术分类体系中的意义及定位。

一、 写实与肖像

图1:介尊肖像壁画

图2:介尊肖像壁画人物排布示意图

后来,图齐《西藏画卷》曾谈及西藏肖像画及其写实作风:

从目前考古材料看,西藏美术写实观念至迟可以上溯到吐蕃时期。起源大致分为两支,一支倾向于西藏民间世俗,代表作有郭里木吐蕃棺板画(8世纪末)和布达拉宫法王洞文成公主和赤尊公主塑像等。另一支倾向于宗教传统,这种宗教性倾向应该自7世纪中叶佛教在吐蕃确立其地位后,传统印度佛教写实造像作风被引入西藏美术。这类肖像的塑造吸收了佛教造像的一些式样和审美,如布达拉宫法王洞松赞干布塑像(8—9世纪)、大昭寺释迦牟尼佛、敦煌藏经洞绢画(9世纪)、法国吉美博物馆藏《不空羂索坛城》(8世纪末—9世纪初)的菩萨像,山南吉如拉康的唐卡等。这些作品都表现出对人物形体、比例及其服饰等材质的写实追求。因此,吐蕃时期肖像艺术对写实具象的追求应该是藏传佛教肖像绘画比较普遍的一种造型观念。

然而,现实中的肖像艺术创作并非完全对应于写实主义。肖像的风格也不仅仅局限于照相写实主义,它往往也会包括那些更专注于艺术情感追求的表现主义肖像或象征主义肖像。肖像美术与写实主义之间略显复杂的关系在介尊肖像壁画中有比较充分的体现。

二、介尊肖像的写实风格及其技巧

现在来看看介尊肖像壁画写实手法。首先,最显著的表现在于其肖像的肌肤、衣物、法座等形体表现,均追求物象的空间实在感和写实性;其中,最具写实性的是介尊肖像面部(见图3)。在写实造型元素的运用方面,介尊面部采用了线面结合的造型技巧,这是表现物象体积感的最直观手段。这种技巧是在物象轮廓线和结构线的基础上结合晕染技法(或称凸凹技法)(3)这种造型方法是古代印度绘画及中国克孜尔、敦煌等地佛教绘画的主要特征,该技法的发展演进可能也与希腊写实技巧影响有关。参见段南:《再论印度绘画的“凹凸法”》,载《西域研究》2019年第1期;谭树桐:《“屈铁盘丝”和凸凹法》,载《美术史论丛》1982年第1期。来表现物体外表的形体起伏变化。其次,介尊肖像的成像角度也是其写实手法的重要体现。常见的肖像形象表现角度有正面、正侧面、四分之三侧面和背面,按照视点高低又可以分为仰视、俯视和平视。一般的肖像模式多采用正面角度,这样易于观者感知肖像的形体相对完整及其实在的形体感,尤其是重要的宗教和政治人物,正面似乎是表达人物尊贵地位的最佳角度,这类正面肖像的绘画及雕塑作品很多,如图3即典型一例。这里的介尊面部采用了平视的四分之三侧面造型,而非正面、正侧面或背面,也没有采用仰视。这样的角度观察和刻画物象不会产生复杂的透视和形体变形,同样对人物的外貌特征有相对完整的表现;同时,这样的成像角度对艺术家造型能力的要求相对较低,尤其可以展示人物身体及头部、面部不同部分的结构和透视关系,应该也是塑造物象体感的最佳角度之一。这种肖像成像角度和正面成像是藏传佛教美术肖像画常用的一种模式。

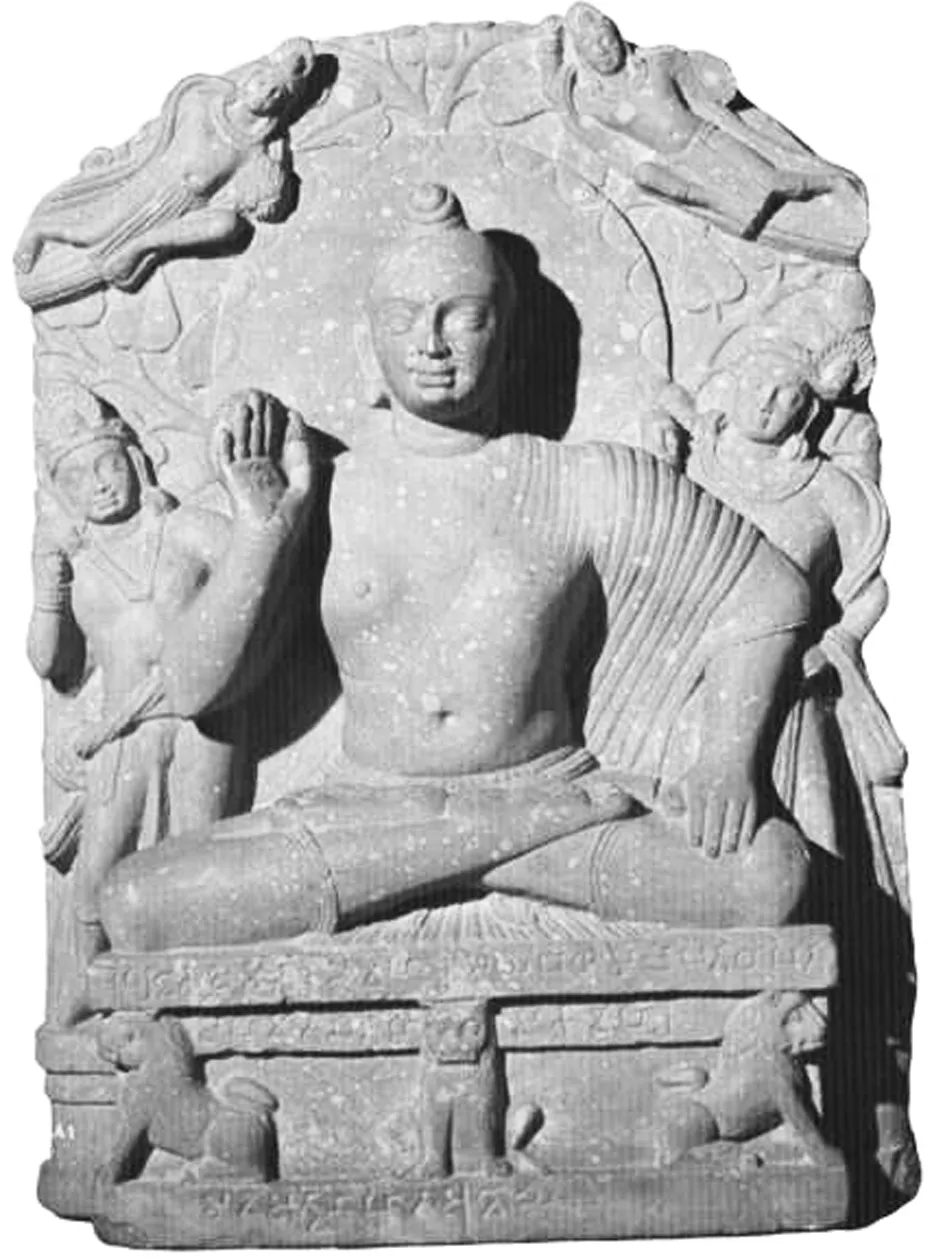

图3:介尊肖像局部

为了进一步明晰介尊肖像的风格倾向,我们简要回顾一下佛教肖像美术的历史。目前所见最早的佛教肖像作品均来自公元前3世纪古代印度中央邦的佛塔等遗存和贵霜时期犍陀罗地区雕塑。中央邦的佛塔等遗存最具代表性的是桑奇大塔和巴尔胡特大塔,最早的佛教肖像主要就表现在这些佛塔的叙事性雕刻中。这些叙事性作品中肉眼所见最早的佛教美术肖像画题材表现的并不是佛陀及其他重要神祇,而是一些佛教故事中普通人物或一些次神甚至外道,基本上都是世俗装束。这些作品中对普通人物、次神或外道的写实刻画很大程度上是服务于宗教象征功能的。这个阶段,不论在什么样的材质和类型绘画或雕刻里,都没有佛陀肖像的写实刻画(4)佛陀圆寂时的教诲:“今生之后,再无来世。此身灭后,神、人皆不得见。”转引自穆罕默德·瓦利乌拉·汗:《犍陀罗——来自巴基斯坦的佛教文明》,陆水林译,北京:五洲传播出版社2009年版,第96页。,而是以佛塔、手印、脚印、菩提树、宝阶等图形符号象征佛陀的存在。笔者认为,这些具有抽象内涵的具象形象似乎可以看作“抽象的、象征性的佛陀肖像”。以这些特殊形象表现佛陀的方式本身就是对象征性或表现性手法的青睐,而这些故事性题材或情景式题材作品应该是佛教肖像的一个主要发端。

由于后来佛教从根本上不完全排斥偶像崇拜,印度佛教美术在经历了象征主义阶段后,写实风格佛教神祇造型逐渐成为主流(见图4)。其中,希腊具象写实艺术对印度次大陆的浸染更成就了重要的犍陀罗美术。大约在佛教创立400年之后,帕提亚时代(25—60年)开始出现了西方具象写实佛陀肖像(见图5)(5)参见王镛:《印度美术》,北京:中国人民大学出版社2010年版,第105页图。2—3世纪的佛陀雕塑与这件具有故事情节的雕刻作品中佛陀的肖像特征没有什么变化,仅在技法上更加精熟。。受希腊艺术影响的犍陀罗美术的主要特征就是写实主义——一种接近照相式的写实。由此,具象写实手法及有关的佛像度量规范成为佛教肖像写实性特征的主要技术支撑。这些画经及度量经典应该是最早被规范下来的佛教造像模式,它也成为佛教肖像画象征性写实主义特征的最重要准绳。

较早的写实绘画大致可以追溯至约创作于5世纪下半叶至7世纪上半叶的阿旃陀石窟壁画(6)现存的阿旃陀壁画的创作年代众说不一。本文采用詹姆斯·伯吉斯(James Burgess)的观点,即壁画创作于6世纪前后至7世纪上半叶。详见James Fergusson & James Burgess.The Cave Temples of India.London:W.H.Allen &Co,1880,pp.298-299,306,309,320,334-335(詹姆斯·费格森、詹姆斯·伯吉斯:《印度石窟寺》,伦敦:W.H.艾伦公司1880年版,第298—299、306、309、320、334—335页)。。然而不同于古希腊写实技巧,犍陀罗美术以外的其他印度美术(包括阿旃陀石窟壁画),尤其是后来的藏传佛教肖像绘画,在物象形体的形色表现方面所蕴含的装饰性和象征性渐渐增强。

魏气冲冲走了,迟恒发慌,得赶紧报警,打开手机翻盖,显示屏不亮,按键也无反应,该死的手机!他想去追魏昌龙。就在这时,他看见库区西头变戏法似地亮起了一溜车灯,散在库区的手电光束迅速向北坝中段移动。

这个特征在本文着重讨论的介尊·喜绕琼乃肖像壁画中都有突出的体现。介尊头部形体塑造、面部形色刻画并不遵循严格的解剖和透视,面部骨骼结构、肌肤色彩变化及形体起伏表现完全是概念化、程式化的;或者说具有一种宗教象征意味。这种象征意味在介尊眼神表现中尤具代表性,深邃而慈悲的眼神完全是象征性的,并没有刻意表现与观者的沟通意愿,而是面向佛法普照的众生。同时,介尊肖像壁画中出现的其他人物造型所表现出的趋同性,也在一定程度上折射着宗教肖像画的象征性。宗教艺术从诞生之初就明确表达宗教美术所追求的最重要特征是象征性,在运用写实主义技巧时有所保留。

图4:佛坐像雕刻

图5:犍陀罗地区帕提亚时代写实佛陀肖像

通过上述对介尊肖像壁画写实造型特征的研究可以发现,作为宗教绘画,尽管介尊肖像的成像角度、主尊等主要物象形体塑造也追求空间实在感和写实效果,但介尊肖像与一般的非宗教类肖像写实存在一定差异,即介尊壁画一类的佛教肖像美术并非照相写实主义风格或具象写实风格,而是一种象征性写实主义风格。前文提到的吐蕃时期肖像作品也基本属于此类风格。

三、写实主义宗教肖像的内涵及依据

风格是“一个社会阶层的全部意识形态的特别形式。”[3]一种风格的形成绝不可能只限于图像表层动因。介尊肖像壁画一类的藏传佛教美术采用的象征性写实主义再次表明:佛教肖像所表现的写实主义风格的目的是对神圣的宗教教义教规及图像的象征内涵的形象阐释。因此,进一步深入探讨以介尊壁画为代表的藏传佛教肖像画风格和写实技巧时,自然不应该仅仅停留在一些外在风格因素分析上。

《大般若经》用“五蕴实相”的概念阐释了“相”的内涵。实相,乃真如无妄之理。五蕴,即色、受、想、行、识五种因素。色可以看作世间物质,比如人的肉体等;受指由感官生起的喜怒哀乐之情;想指理性活动;行专指意志活动;识则是统一前几种活动的意识。此五蕴实为实相之理。佛教认为色身由积聚色等五法汇成,人作为形体和精神的集合体,也由五蕴组成。因此,宗教人物肖像表现之最高境界自然要再现五蕴,即实相之理。而《般若波罗蜜多心经》云:“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见‘五蕴’皆空。”这里,佛家将一切归于空,也是我们在介尊肖像以及其他不同风格佛教神祇肖像中所见趋同性、象征性、符号性表现的又一理论依据。

后弘期以来,藏传佛教中的祖师崇拜渐盛,随之伴生出一大批祖师肖像作品,既有绘画,也有以金属、泥塑为主要材料的造像。类似作品除夏鲁寺介尊肖像等遗存外,还有萨迦寺、丹萨梯寺、日吾齐寺、白居寺等受萨迦派、噶举派影响的寺院及其美术遗存,如达隆唐卡等,类似作品不在少数。这些肖像绘画和雕塑的一个突出特点是:主尊的刻画格外注重写实主义技巧的运用,体现的就是一种象征性写实主义风格。

目前,具有代表性的西藏早期祖师肖像有噶当派仲敦巴,中期有噶玛噶举杜松钦巴、萨迦派昆·贡却杰布、达隆噶举和直贡噶举底鲁巴,晚期有格鲁派宗喀巴、班禅、达赖喇嘛等,这些形象大多取自各教派祖师形象;甚至前弘期的莲花生和印藏佛学大师二圣六庄严等也被纳入后弘期形成祖师图像系统,与后来进藏的阿底峡并列。类似的可以列入藏传佛教肖像美术中的祖师及尊神还有很多,其中尤以噶举各派祖师肖像异常丰富,这与该教派最早形成活佛转世制度有一定关系,因为活佛转世制度的基础理念来自“祖师崇拜”,而“祖师崇拜”观念恰恰应该是藏传佛教美术中肖像美术兴盛的另一个思想依据。

祖师是指开创一宗一派之人(开祖),或传承其教法之人(列祖)。“祖者始也,始立法为人之师表者。通于显密教禅。”(7)丁福保的《佛学大辞典》“祖师”词条。而祖师崇拜最早可以追溯至婆罗门教时期的印度,当时广泛存在一种“尊师崇拜”的形式。后来,尊师崇拜的形式在佛教中也很盛行,将佛教传入西藏的一个主要的印度高僧——莲花生大师在藏文中就被称为“骫醌”或者“骫醌酹S魪笪”,即是梵文的“尊师”或者“尊师宝”,可见在吐蕃政权佛教传入之时,印度的“尊师崇拜”就开始影响吐蕃的佛教徒[4-5]。后来,金刚乘思想为大量高僧大德的肖像画题材创作提供了思想和理论基础。《金刚顶经》曰:

恭敬阿阇黎,等同一切佛。所有言教诲,皆当尽奉行。……亲从阿阇黎,得传教灌顶。明解三摩耶,诸正遍知道。……行者闻警觉,定中普礼已。唯愿诸如来,示我所行处。诸佛同告言,汝应观自心。既闻是说已,如教观自心。久住谛观察,不见自心相。复想礼佛足,白言最胜尊。我不见自心,此心为何相。诸佛咸告言,心相难测量。授与心真言,即诵彻心明。观心如月轮,若在轻雾中。如理谛观察。

因此,祖师崇拜的流行预示着佛教美术肖像的新阶段,尤其是西藏美术肖像画,其数量、种类、功能、内涵等方面都使西藏肖像绘画产生新的研究点。同时,这种尊神崇拜及上师或祖师崇拜观念,更为藏传佛教美术肖像艺术的发展提供了必要条件。

四、肖像类美术的意义和定位

以上探讨了夏鲁寺介尊肖像壁画及其他佛教肖像的造型观念及其动因。那么,肖像美术在佛教美术或整个藏传佛教美术体系中具有怎样的意义和定位呢?

从早期佛教遗存中抽象符号化的佛陀——被表现为抽象的法轮、手印、菩提树、佛塔等形象,到后来佛教美术中的佛陀肖像,可以发现另一个有趣的现象:不论早期抽象的象征性的佛陀形象,还是后世相对写实的佛陀肖像,始终是故事性或情景式佛教美术题材的中心主题;换句话说,抽象的、肖像化的佛陀或后来真正意义上的佛陀写实肖像,甚至其他佛教尊神肖像始终是其他佛教美术门类中最重要的一类,它与叙事性佛教美术、曼荼罗美术共同构成藏传佛教美术基本门类体系。这种传统与印度《画经》中提到的绘画的四种分类——写实画、乡村画、城镇画、混合画有一定的相似,写实人物始终是乡村画和城镇画等绘画的中心主题。

再以介尊肖像壁画为例,介尊作为主尊与画面中其他十四位人物是该肖像作品的中心主题,他们共同构成了夏鲁寺10—14世纪政教合一制度历史完整的符号化或象征性写照。介尊等上师与夏鲁寺诸佛、菩萨、声闻缘觉等形象均作为夏鲁寺教法思想的中心主题,不同程度地在夏鲁寺的肖像美术、叙事性美术和曼荼罗美术中得以表现。这里还需要注意介尊肖像壁画的另外一个特征:配有人名题记。该壁画属性及其内容的释读,很大程度上依赖壁画中的题记。没有人物姓名题记,也很可能无法讨论其写实风格及功能。图像与题记相配的做法在印度、中原美术中都有悠久的历史。而就西藏等地而言,吐蕃时期的造像题记或铭文可能是西藏绘画和雕塑这一特征的早期表现,壁画、唐卡、各种材料造像都有不同程度的表现,肖像类作品自然也不例外。这些题记或为画家签名,或为绘画的主题内容(如肖像姓名、祈愿文、经咒、情节介绍等),基本可以看作是对作品主题的一种说明或内容诠释。这一点从夏鲁寺壁画尤其是夏鲁寺大量的佛传、本生等故事画的题记或铭刻可见一斑。总之,题记在藏传佛教美术中的重要性也不容忽视,尤其在诸多非写实类图像的识读方面。在西藏绘画中,绘画题记往往是判断绘画题材、主题以及确定其时空原境的主要依据,这也是西藏肖像画乃至西藏美术研究的重要特征之一。

沿着上述关于图像与题记关系的思考,联系佛教美术的象征性特征和西藏金刚乘美术中的种字曼荼罗等美术现象,会进一步注意藏传佛教美术中佛教图像与种字、真言等文字之间的关系;这种关系几乎涉及后来藏传佛教美术的每个层面。在此仅从肖像美术角度来看,二者关系基本上可以概况为:(一)图像文本与文字文本的互补关系;(二)佛教美术象征性特征与再现性现实需求之间的关系。如果从佛教美术发展历史来看,从初期的无佛像时期到密教时期的种字、真言等美术形式,均是以上两种情形不同程度的体现。

藏传佛教肖像类美术的意义和定位不仅限于藏传佛教美术题材分类层面,还表现在其观看(或观想)层面。同时,肖像题材还是整个藏传佛教美术运作机制的中心,而且在一定程度上反映着人本主义观念,尽管具体表现略显隐晦。

介尊肖像壁画及同出三门殿的五方佛壁画,都属于西藏金刚乘思想的一种图像呈现。从观看的角度讲,作为夏鲁寺创建者,介尊被作为祖师供奉,艺术家选择平视的角度表现介尊肖像,可以强化膜拜者与祖师(或弟子与上师)之间的平静心态。这里,最能体现这种观想理念或观看机制的是观看者和被观看者或崇拜者与被崇拜者。

就介尊肖像一类的作品而言,对其作出观看或崇拜的大概来自以下几类观者:(一)上师的弟子,如介尊的弟子;(二)上师的政治利益集团,如介氏家族;(三)画家(部分可能是上师弟子);(四)后世的研究者。尽管这几类观者凝视图像的目的不尽相同,但其发出动机的原理是相似的,即观者试图从静止的或转瞬即逝的画面中提取持久的或永恒的暗示。这种暗示既有形式方面的,也有思想层面的,更多的是精神思想层面的。

就介尊肖像作为被崇拜者而言,其构图及其眼神,尤其是介尊眼神中流露出的威严庄重和平易近人,成为他与观者(观想者)交流的一个前提。通过观想,弟子和上师可以更好地增进彼此了解。观想过程中上师指引弟子修行求法,弟子虔诚供养上师以此积累福慧资粮。正所谓“作是观者,除无量亿劫生死之罪,于现身中,得念佛三昧”(《观无量寿经》)。佛弟子通过观想佛像,不但可以对神进行礼拜、赞叹、供养,也可以通过形象化的图像铭记如来的大慈悲心和各种利益众生的行为。所有这些对介尊肖像发出观看行为者,以及更多匆匆一瞥的行者,共同构成了介尊图像的观者。在此,介尊一类肖像本身是联系“崇拜与被崇拜”“观看与被观看”关系的重要纽带或媒介。

与礼佛观想相好一样,观想祖师肖像同样是认识相及五蕴的重要过程。祖师肖像就是祖师的色身所具备之庄严微妙的形相。对藏传佛教图像感知不单单来自视觉,而是来自整个身心。这种“崇拜与被崇拜”“观看与被观看”的背后体现着一种非世俗性的特别的视觉逻辑。这种观看逻辑中,被观看者与观者的身体、身份及其行为意识之间的互动是祖师或尊神肖像及其相关内容存在的意义所在。

五、结语

由介尊肖像壁画的构图、表现形式及写实技巧分析,并联系其他佛教肖像作品可以得到以下几点认识。

首先,介尊肖像壁画等藏传佛教肖像艺术所表现出的象征性写实主义风格及其题材和构图等元素,甚至其动因,在早期佛教美术作品中早已流行。而肖像美术表现形式的源头应该主要来自更早出现于印度的尊神崇拜和宗教叙事作品中。后来,逐渐吸收各地艺术风格传统而丰富多彩,比如中原地区罗汉像对藏传佛教罗汉肖像的影响。

其次,可以看到介尊肖像具体形体成像角度、技巧与佛教形相观念、祖师崇拜思想及观想行为有着密切关联。从介尊肖像壁画可以看到藏传佛教肖像绘画之写实不同于世俗肖像画之写实,也不同于世俗的宗教肖像绘画,其写实之相实为无限理想之相,它需要用心识去认识,而非简单以肉眼看到之肖像。这种将“写实、象征”密切融合的手法成为藏传佛教肖像类美术表现的重要特征。

再次,从艺术功能角度亦可管窥祖师肖像在西藏美术传统中的地位和价值,其本身是联系“崇拜与被崇拜”“观看与被观看”关系的重要纽带或媒介。特别是夏鲁寺三门殿介尊肖像壁画,兼具藏传佛教祖师崇拜和家族祖先崇拜之目的。

最后,从艺术题材角度,肖像类佛教美术作为一种核心门类,尽管其不同阶段具有不同特征,但它始终与叙事类佛教美术和曼荼罗美术共同构成整个藏传佛教美术的基本门类体系。