中药药性理论研究方法对蒙古族药药性理论研究的启示与借鉴

2021-12-04张春红王振旺孟祥玺李旻辉

常 虹,张春红, 3, 4,张 娜,王 佳,王振旺,孟祥玺,李旻辉, 2, 3, 4*

中药药性理论研究方法对蒙古族药药性理论研究的启示与借鉴

常 虹1,张春红1, 3, 4,张 娜1,王 佳1,王振旺1,孟祥玺1,李旻辉1, 2, 3, 4*

1. 包头医学院药学院,内蒙古 包头 014060 2. 内蒙古自治区中医药研究所,内蒙古 呼和浩特 010020 3. 道地药材蒙古黄芪种植与开发内蒙古自治区工程研究中心,内蒙古 包头 014060 4. 中药资源学重点实验室,内蒙古 包头 014060

蒙古族药(简称蒙药)药性理论是蒙药学的核心,是蒙医药阐释药物性质、功能和运用规律的特色理论。目前关于蒙药药性研究较为缺乏,以及蒙药药性的记载模糊与缺失阻碍了蒙医药理论的继承与发展。中药药性理论研究成果可为其研究提供参考。通过分析中蒙药性理论异同,归纳总结近15年中药药性理论研究进展,进而分析探索蒙药药性理论研究原则与模式,以期为蒙药药性理论的进一步深入研究提供思路借鉴。

中药;蒙古族药;药性理论;研究方法;研究思路

蒙古族医药学(简称蒙医药学)是蒙古族独特的医疗科学,是祖国医学的重要组成部分。蒙药药性理论是蒙药学的核心,是指导临床遣方用药的重要依据。近年来,蒙药现代化研究已经取得长足的发展和进步,但大多研究都集中在对蒙药化学成分及药理作用研究方面,而对蒙药药性理论研究重视和投入则不足,使其发展相对滞后。历代蒙医用药经验的传承多为口传心授,较少文字记载,许多蒙药的基原不明确,并在不同古籍文献中药性描述存在分歧、甚至缺失,导致蒙医临床用药存在混乱现象,其安全性、有效性也受到质疑。如在蒙医药界占有非常重要地位的“巴沙嘎”类蒙药材,有应用记录的基原植物有9科26种,由于基原不同,其化学成分、药理活性、性味、功效均存在差异,究竟哪个品种的药性同古籍“巴沙嘎”描述相符而作为其有效来源,均无从考证[1]。此外,由于认知差异或是记载偏差,很多植物在蒙药中寒热药性描述相反,如“巴沙嘎”类蒙药材中的主流蒙药闹羊花,《中国药典》2020年版[2]记载其性温,《中华本草》[3]记载其药性则归属为平性,《内蒙古蒙药材标准》[4]中其药性又记载为凉,其应用是否科学合理仍缺乏依据。而目前蒙药药性归属仍处于实践经验的宏观理论判别阶段,尚缺乏蒙药药性标准化的检测方法及客观性证据阐释其理论科学内涵。这不仅限制了蒙药临床合理安全应用,影响了资源开发与创新药物研制,更严重阻碍了蒙医药理论的继承和发展。因此,探索建立蒙药药性科学评价方法,运用现代科学技术手段阐释蒙药药性理论的科学内涵已迫在眉睫。

中医药学和蒙医药学均属于东方的传统医学范畴,具有共同的传统东方哲学思想背景,但又各成体系,别具特色,两者药性理论体系既有相似之处,又有不同之点[5]。近年来,中药药性理论研究取得了突破性进展[6],可为蒙药药性理论研究提供很好的借鉴,尤其在某些理论共性方面。本文通过分析中药和蒙药药性理论的异同,归纳总结近15年中药药性理论重要成果,进而分析探索蒙药药性理论的研究原则与模式,以期为蒙药药性理论研究的进一步深入研究提供思路借鉴。

1 中药及蒙药药性理论研究

1.1 中药药性理论的内涵

中药药性理论是中药理论体系的基础与核心,研究中药的性质、性能及其运用规律,是指导中医临床用药的重要依据[7]。中药药性理论的形成是以“阴阳五行”理论为指导,亦受地理自然生态环境的影响,内容包括四气、五味、归经、升降浮沉、毒性、用药禁忌等。四气是指药物具有寒、热、温、凉4种药性,它是从药物作用于机体所发生的反应概括出来的,与所治疾病的寒热性质相对应;五味即辛、甘、酸、苦、咸5种不同的药味,代表着药物不同的功效和应用,是药物功能的重要标志;升降沉浮是反映药物作用的趋向性,是药物作用性质的重要体现;归经指每个药物的治疗作用对脏腑经络有明显的选择性,即药物发挥作用的具体部位[8]。其中四气或四性(寒、热、温、凉)是药性理论体系的核心内容,是认识和说明药物作用的主要理论依据之一[9]。

1.2 蒙药药性理论内涵

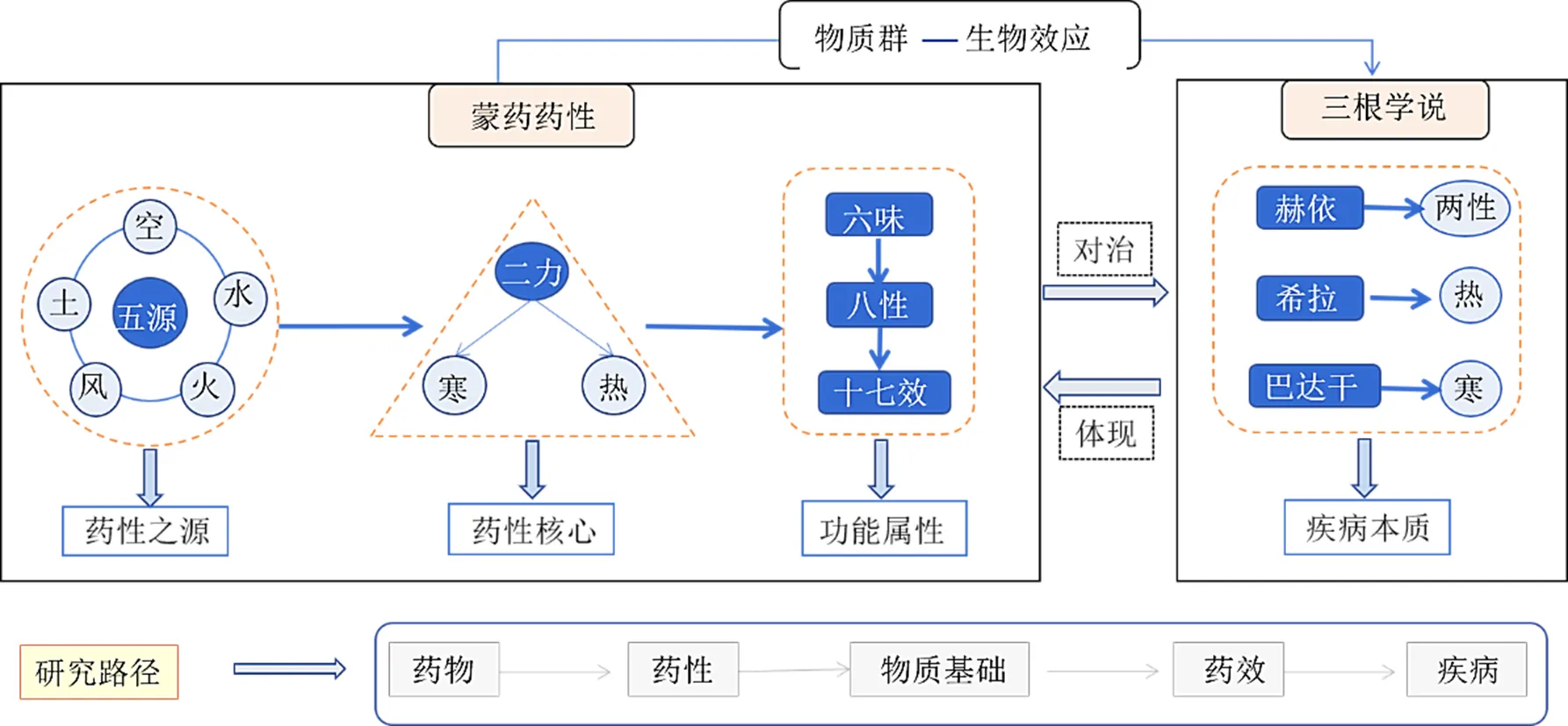

蒙药药性理论是蒙药学的核心,是蒙医药阐释药物性质、功能和运用规律的特色理论。蒙药药性理论可以总结概括为五源、六味、二力、八性、十七效。其中五源(土、水、火、风、空)为药物之本,六味、八性、十七效亦源于五源;六味泛指舌头感觉到的某种味觉特性,对应不同功效,包括甘、酸、咸、苦、辛、涩6种,是由五源在物体形成或植物成长过程中复杂作用形成的;二力是对药物功能的高度概括,指药物属性包括药物寒、热两性;八性、十七效是指药物的性能、具体药理作用[8];十七效指蒙药对疾病具有17种功效,包含了八对的对立属性,即寒-热、温-凉、干-稀、润-糙、轻-重、稳-动、钝-锐、柔-燥及软;而八性是根据这17种功效精选出来的,对药物医疗作用的高度概括,即重、腻、寒、钝、轻、糙、热、锐8种[5]。蒙药药性理论的形成是由“五源学说”为基础,“三根”学说为指导,药物的生长因受五源的不同影响,各自衍生出了不同的药性特征。受“三根”学术思想的指导,蒙医认为疾病的产生是由“三根”(赫依、希拉、巴达干)失调所致,临床以“药性克三根特性”为基本治则。因而,蒙药药性与中药药性理论一样是指导临床遣方用药的重要依据。

1.3 中药药性理论与蒙药药性理论的异同点

通过对中、蒙药药性的理论的梳理和分析,可知两者在理论形成、基本特征、认识规律等方面有着共通之处,也有不同之点。探究分析两者异同及内在联系,对揭示蒙医药学理论科学内涵有重要启示作用。

从2种理论体系的形成基础来看,都认为自然界由阴、阳2大类物质及五行元素或五源构成,它们相互对立而又相互依存,并时刻都在运动与变化之中[8]。且蒙医药的五源(土、水、火、风、空)与中医的“阴阳五行”各要素间存在某种联系,这就决定了中、蒙药药性理论必存在共通之处。中药药性理论内容中的四气、五味、归经,以及蒙药药性理论中的五源、六味、八性、十七效,各理论体系要素彼此之间均是相互对应、相互联系,体现了系统的辨证关系,由此可见2种理论均具有辨证统一和整体观的特点。另一方面从药性的本质来看,均为药物功能的高度概括,临床并以其对抗疾病性质为治则,以“寒者热之,热者寒之”,或以“药性克三根”为理论指导。中药四气或四性包括寒、热、温、凉,而寒为凉之甚,热为温之极,因而从本质属性而言,可主要分为寒、热2大属性。同时寒热辨证也为中医临床主要辨证纲领。蒙医体系中的三根(赫依、希拉、巴达干)失调所致疾病的种类虽然有多种,但本质上只有寒、热2类。三根中希拉为一切热病的原因;巴达干为一切寒病的原因;赫依有两面性,与两者均可结合而加重病情。由此可见,“寒热理论”是中、蒙医学对一切病证本质的高度概括,具有总纲的性质[8]。因而,蒙药学的药性与中药四气相似,可高度概括寒、热2大范畴,临床治则“药性克三根特性”与中医理论中“寒者热之,热者寒之”有异曲同工之处。

蒙医药在民族文化、宗教等背景下,经长期的医药实践过程中形成了自己独特的医药理论体系,在对药物的认识方面独具特色,最终形成了独特的药味理论。在药味内涵方面,虽然中、蒙药味都被赋予了真实滋味的原味和反映功效的效味2种属性,但表达形式却又有不同,蒙药药味除基本6种单味即甘、酸、咸、苦、辛、涩,尚含复合味,是指一种药材具有2种以上的味道,复合味有57种(即2味复合味有15种,3味复合味有20种,4味复合味有15种,5味复合味有6种,6味复合味有1种)。这种药味可组合性在蒙药药性理论中被明确提出。另外,“药物消化”理论是蒙药区别于中药的独特理论,分为胃三火生成之消化、以六味为主消化和药物本能的消化3种。其内涵是指饮食或药物进入消化道后,和胃三火(腐熟巴达干、消化希拉、调火赫依)相互作用,致使药物原有的气味变化或不变的结果,也称作药味的转化,该过程可视为蒙药的代谢排泄过程[10]。蒙药的消化理论实则阐释了药物如何在消化道中进行消化和分解,且已消化的药物如何作用于机体的一种药性理论。另外,不同于中药,蒙药不仅以味反映功效,尚含有性与效,八性是味的属性,十七效是八性的扩充,其属性的确定均根据与三根的对治。八性中重、腻2性克制赫依病证;寒、钝二性克制希拉病证;轻、糙、热、锐4性能克制巴达干的主要特性;反之,轻、糙、寒3性生赫依;热、锐、腻3性生希拉;重、腻、寒、钝4性生巴达干。十七效中克制赫依特性有软克糙、重克轻、温克凉、腻克细、固克动等[11]。

可见中药药性理论和蒙药药性理论在多方面具有相似性,如药性的“整体性、辨证性”特点、疾病本质的“寒热理论”、药性的本质属性、药味的认识角度等,同时两者在要素组成数量、内容及与功效的表征联系(性-效关系)等方面又有诸多差异,如表1所示。基于两者的异同关系,需合理借鉴中药药性理论研究方法,以建立符合蒙医药学理论特点的蒙药药性研究体系。

2 中药药性理论的现代研究

中药药性理论研究一直是中医药研究的难点和热点。近年来,诸多学者融汇多学科、多元化学术思想,应用许多高端前沿科学技术,如生物组学、系统药理学等方法对其进行了多层次、多方法的研究,并取得了许多成果,提出和建立了一系列新假说和新方法,为阐释中药药性理论科学内涵提供了众多实验依据,同时为蒙药药性理论研究提供了很好的借鉴。本部分内容从中药药性理论中与蒙药药性理论具有较多共同之处的四气、五味方面着手,对近15年药性理论研究的主要成果进行汇总与解析,以期为进一步深入研究蒙药药性的研究方法提供参考借鉴与启发。

表1 中药药性理论与蒙药药性理论异同关系

2.1 四气研究

中药寒热药性是中药药性理论的核心内容,临床上“寒者热之,热者寒之”是中医主要治则。客观准确辨析药物的药性,以治疗寒热相关疾病,对指导临床合理用药具有重要意义,是中医药学术发展的关键问题。相比于其他属性,目前对中药的寒热属性研究最多,其假说与技术方法主要集中在以下几个方面。

2.1.1 基于生物学效应的多层次、多角度研究 关于中药四性的产生,《神农本草经百种录》认为药物“入腹则知其性”,《素问》也曾提及“所谓寒、热、温、凉,反从其病也”。由此,现代学者认为药性的寒、热、温、凉是从药物作用于机体所产生的整体生物学效应概括出来的,与所治疗疾病的寒热性质相对应[9]。基于该生物学效应表达模式,众多学者提出一系列假说,如肖小河等[12]提出“中医药(药性)热力学观”,将生命体系视为复杂开放的热力学系统,认为寒热药性是机体能量代谢与热活性的重要反映;匡海学等[13]提出的中药性(气)科学内涵的新假说,认为药性(气)是药物通过不同途径影响机体物质能量代谢,而发挥药物疗效或发生不良反应。这些理论从热力学或物质能量代谢等生物学效应方面建立药性评价体系,并阐释其科学内涵。围绕这些理论,学者们从细胞、动物等多层次、多维度开展众多研究并证实了这些观点。多项研究发现寒热证体征与机体热量、物质能量代谢、神经内分泌功效网络系统等密切相关[14],具有热(或温)性的中药能够促进机体物质能量代谢,使动物交感神经-肾上腺功能增强、兴奋下丘脑-垂体-甲状腺轴;而寒凉药则反之[15-16]。

2.1.2 寒热药性物质基础研究 药味(性)是中药的物质基础作用于人体疾病主体的不同层面、不同方式的生物学效应表达形式。属性是物质的反映,功效必然以物质为基础。明确中药性效物质基础是阐释中药作用原理以及配伍规律、指导临床实践的重要依据[17]。基于该观点的共识,国内许多学者提出许多观点与假说,如中药四性“性-效-物质三元论”假说[18]、“药性三要素”假说[19]、“药效团药性”假说[20]、“效应-物质-靶标”假说[21],这为药性研究提供了新的思路和方法。

在此基础上,近年来研究者在阐明药性物质基础研究方面,做了众多积极探索并取得了可喜的成绩,研究方向多着重于探索中药在体内发挥寒热药性的物质基础,起作用的究竟是药物单体或有效物质群,或入血成分,又或是药物作用于受体生成其他物质而产生的药理作用。目前关于中药四性物质的基础研究主要围绕以下几个方面:(1)对药性相同的中药所含化学成分的共性研究。温性及热性药大都含有挥发油类,有的热性药含剧毒类生物碱;寒凉药的主要成分有皂苷、蒽苷、生物碱类等[22]。(2)基于植物亲缘关系的相同药性和共性药理活性中药的化学成分关联研究。研究者通过文献整理和数据挖掘,在一定亲缘科属关系范围内建立中药药性、药理效应、化学成分之间的关联规律,发现同科属中药的药性相似。如热性,乌头属、带有哌啶基和酯基的五元桥环烷烃间的关联性较强;寒性,贝母属与带有1个羰基和1个哌啶的六元环三者之间的关联性较强。而不同亲缘科属的植物药只要其化学成分相近,其药性也有可能非常相近,如木兰科八角茴香与伞形科的小茴香都含有反式茴香脑,均属热性中药[23-24]。(3)中药所含无机元素、微量元素、稀土元素对药性的影响。有关微量元素与寒热药性的研究认为,寒热药性主要与铁、锰2种元素的含量相关,温热药含锰量相对较高,而寒凉药则铁含量高于温热药[25]。同时化学元素也具有四性,释放电子、吸收能量的元素就是寒,相应的接受电子、释放能量的元素就是热[26]。(4)中药初生物质与药性的关系研究。初生物质主要包括蛋白质、糖类、脂肪及基因。研究发现,寒热药性与蛋白质[27]、总糖[28]、游离脂[29]含量存在明显相关性,其在热性药中含量均明显高于寒性药。此外,蛋白质种类及其免疫原性也影响寒热药性[30]。另有研究表明热性和温性中药可以激发基因组的活性、增强基因组的演化功能、促进内分泌等;而寒性和凉性药物却恰好相反[31]。

2.2 五味研究

2.2.1 基于“真实滋味”的五味研究 传统中医学认为:“入口则知味,入腹则知性”。可知五味最初的定义源于人们对中药滋味、气味的实际感受。近些年,基于“真实滋味”的五味评价主要评价模式如下:(1)利用动物的口感评价对中药进行药味量化与归属[32]。(2)利用模拟人体味觉细胞和嗅细胞感知原理的电子仿生评价设备电子舌、电子鼻对中药的味觉、嗅觉进行客观、量化的划分和表征[33]。(3)利用药物与味觉受体、辛味药与嗅觉受体的相互作用,进行药味评价[34]。目前已经发现的味觉相关受体包括感知苦味的味觉受体第2家族、感知甜味的味觉受体1型亚基2和3、感知酸味的受体基因、咸味相关的上皮细胞钠离子通道受体以及辛味相关的瞬间受体电位离子通道家族[35]。

2.2.2 基于药理药效的五味研究 早期中药的性味是指口尝的滋味,随着中医临床理论的发展逐渐演变为以功效属性为主的抽象概念及内涵,如辛能散、能行,甘能补、能缓、能和,酸能收、能涩,苦能泄、能燥、能坚,咸能下、能软。研究者根据具体药味的性、味、效的特点,通过相应的药效学实验模型进行五味功效属性的归属。如辛热药物具有散寒、温中、助阳之效,瞬间受体电位阳离子通道参与冷热疼痛的感知,研究者则利用经皮给以辛热中药,测定皮肤微血管功能,瞬间受体电位家族靶点通道和能量代谢指标变化,量化辛热药性[36-37]。

2.2.3 五味物质基础研究 五味描述中包含真实药味(原味)和功效关联药味(效味)2种内涵,味即味觉对药物成分(分子)的感觉,又是药物成分对机体药效反应的概括,因而必有其物质基础将味与药物作用相联系起来。刘昌孝院士等[38]提出“药物-五味-物质-效应-功用”的“五要素”现代中药药味基础与应用研究模式,将物质基础视为建立味与效关联的核心桥梁,而该物质基础是本味与效味的共同体现,其确定要根据味觉感知细胞分子仿生模型并结合中药五味药效界定原则建立五味评价模型和指标。并且其复杂的化学物质群决定了中药性味的多元性,要进一步采用液质联用等技术方法,对药物全成分-组分群-类成分进行系统分离和化学表征,确定五味的物质基础构成。在该研究模式指导下刘昌孝院士课题组分别对咸味[39]、甘味[40]、苦味[41]、酸味[42]及辛味[43]的味觉受体与表达、临床效用及物质基础进行了阐述与归纳。

基于中药性味复杂整体性,匡海学等[13]提出中药性味的物质基础是可拆分、可组合性的理论,一种中药味常具多种药味,如麻黄、吴茱萸味辛兼具苦味;石膏、葛根味辛、苦等,但每种药味兼具功效。在该理论指导下,其课题组将化学组分进行拆分,以相应药效指标予以评价,探究效味与化学拆分组分的关系,以阐明性味物质基础[44]。

2.3 中药药性研究方法与技术应用

2.3.1 系统生物学在中药药性研究中的应用 中药体系是一个多成分、多靶点的复杂体系。系统生物学包括代谢组学、蛋白组学、转录组学等,它是研究某个生物系统中所有组成成分的构成,以及在特定条件下,这些组成成分间相互关系的科学。因其在方法学上具有集整体、动态、综合、分析于一体的特点,与中药药性的整体性、动态性、时空性、复杂性等特点相吻合,在中药药性研究中得到广泛应用。研究者应用单组学或多组学的系统研究,结合药理药效学研究,从细胞、组织、动物等多层次建立评价模型,并从系统生物学角度,挖掘体现不同中药药性的生物标志物,揭示中药药性的本质与科学内涵。如郭慧[45]利用代谢组学技术考察典型寒热性中药对正常、热证和寒证模型大鼠尿液中代谢物的影响,结果表明寒热性中药可通过作用于不同生物标记物及代谢通路,或共同作用于相同生物标记物但表现出不同的作用趋势,发挥对机体寒或热效应。杨欣[46]基于蛋白质组学的寒热药性的理论研究发现,热性中药能够通过调节正常大鼠糖、氨基酸、脂肪等代谢途径增加机体能量生成,提高机体能量利用;寒性中药则通过调节胰岛素信号转导通路、淀粉和蔗糖代谢、脂肪酸生物合成等途径减少机体能量生成,降低对能量的利用。这些成果为完善中药药性理论研究奠定了重要的前期基础。

2.3.2 网络药理学在系统研究中的应用 网络药理学是以系统生物学和多向药理学为理论基础,将药物作用网络与生物学网络整合在一起系统研究复杂药物生物学效应的技术,其特点与中药多成分、多靶点、多途径的整体系统调控相一致。网络药理学技术为从生物分子网络结构与功能来判别中药寒热药性,揭示其作用规律发挥了积极作用。如韩森[47]利用网络药理学方法,构建寒性药物组和热性药物组特异性靶蛋白组群和其参与通路的生物学信息网络,以预测中药寒热药性作用的分子机制,并采用大鼠药理学实验与代谢组学方法结合进行了验证,最终发现寒热药物在物质基础、生物效应和作用靶标3个方面都存在明显差异。另外,网络药理学也被用于构建药物五味的物质基础与疾病靶点、作用通路之间的网络关联,进而深入揭示药物-性味-功效的作用机制。如周炜炜等[48]采用网络药理学技术和方法,筛选出挥发油类成分为辛味药陈皮、丁香、小茴香激活嗅觉受体的物质基础,并可通过作用多靶点并启动多个信号通路共同参与辛香类中药药性的表达,产生气味辛香之效。

2.3.3 肠道菌群在中药药性研究中的应用 基于中药药性“入腹知性”理论,而腹现今多指胃肠道,大肠与小肠均包含在中医的六腑之中,是居于腹中的重要脏器。药物经小肠的受盛化物与泌别清浊作用,大肠的传导糟粕与吸收津液作用,在机体中发挥作用。因此探究口服中药对机体肠道菌群发生的变化,为客观评价其药性提供了新的思路。刘洪毓等[49]研究发现,黄芩对生理状态下大鼠肠道菌群多样性具有一定的抑制作用,可显著减少大鼠肠道菌群操作分类单元(operational taxonomic units,OTUs)数量,降低肠道菌群丰富度指数与多样性指数,同时影响大鼠肠道群落多样性结构。因而从菌群多样性角度评价黄芩的药性为寒凉。李自辉等[50]又进一步将黄芩提取物作用于热证模型,发现寒性黄芩提取物可改善热证大鼠神经-内分泌-免疫系统和肠道菌群多样性的异常,进一步从“寒者热之”角度证明其寒性。近期学者也将肠道菌群结合组学方法,将表征寒或热性药物的内源性物质与肠道菌群相关联,探究宿主与微生物组的相互作用,以此阐释中药药性科学内涵。张宁等[51]运用冰水浴诱导寒凝血瘀证的病理机制研究证实特征菌群与物质能量代谢相关的代谢物具有强相关性,其相互紊乱改变导致宿主代谢稳态的失衡。

除此之外,随着科技发展,多学科交叉互融体现优势,研究者尝试探索运用各种现代技术手段进行中药性味的科学阐述。如运用超分子化学[52]、数据挖掘[53]、神经化学分析[54]等技术进行药性识别,加快了中药的信息化,促进了现代中医药理论的发展。总之,在中医药学基本理论指导下,借助这些先进科学技术进行药性研究,体现传统与现代、继承与创新相结合的思想,为实现现代中医药理论的发展奠定了坚实的基础。

3 蒙药药性理论研究思考

中药药性理论研究成果为探索建立蒙药药性科学评价方法,运用现代科学技术手段阐释蒙药药性理论的科学内涵提供了很好的参照模式。然而,如何在不脱离蒙医药理论思想,怎样合理的结合,在哪些方面借鉴中药药性研究的模式与方法是进行蒙药药性理论研究的关键与前提。整理分析蒙药药性理论研究需遵循的原则,并提出一些研究思路,以期为丰富发展现代蒙药药性理论研究提供参考。

3.1 研究方法与路径应符合蒙药药性的理论特点

蒙药药性虽有不同元素构成,但各要素彼此之间均是是相互对应、相互联系,同中药药性理论相同均具有辨证统一和整体观的特点。性、味、功效也是一类或多类物质群发挥整体生物学效应以对治“三根”疾病。这就决定了其研究路径需以“药-性-物-效-病”整体表征(图1)。研究模式也要以“系统论与还原论”相结合。因而开展蒙药药性理论研究需注意以下几个方面:(1)在进行器官、细胞、分子、基因水平的作用机制研究中,要注重整体效应的特点,要结合整体动物生物学效应,并最终回归于临床。(2)药性物质基础研究在科学阐释药性理论方面具有重要作用。蒙药物质基础为多组分构成的整体,其“性-味-效”多呈多元性、复合性,是各类物质成分药性的整合,以多靶点效应行使其药效作用。因而研究时应注意符合蒙药药性的整体认知模式,可从不同组分到组分整体进行蒙药药性归属,再借助现代化学分析方法明晰各组分化学的成分,以精确其物质基础。(3)将药性理论各要素视为整体进行研究,建立蒙药药性与物质基础、药理效应之间的联系。宋晓玲等[55]研究发现蒙药在一定亲缘关系内,可以实现药性与药理效应的统一,因而提出从植物亲缘关系着手,进行“性-物-效”关联研究。首先通过运用数据挖掘技术,全面系统整理蒙药材名、基原、采制、药性、功效主治、药理作用、化学成分、理化性质等文献数据,挖掘同一药性蒙药相应的物质基础、药理作用、活性成分在不同的科属分布等相关规律;同时探究同一科属蒙药共性药性、物质基础、药理作用等相关规律。在此基础上,选取亲缘关系较近的蒙药,进行共性药理效应评价,确定蒙药药性与药理作用的关联性。继而再结合药理作用与化学成分的相关性,最终实现“植物亲缘关系-药性-物质基础-药理作用”的关联。利用该关联规律不仅可以规范缺失客观依据的蒙药药性归属、扩大药用资源,并可通过揭示遗传、环境、炮制等整体因素对蒙药药性的影响阐释蒙药药性的科学内涵。(4)蒙药药性理论的形成与发展融合了自然科学、社会科学,哲学等思想,因而阐释其科学内涵需从多学科、多角度、多维度进行研究。

图1 蒙药药性理论内涵与研究路径模式

3.2 正确理解中蒙药药性理论关系

理清中、蒙药药性理论两者的异同关系,借鉴中药药性理论研究成果发展完善现代蒙药药性理论研究需以“吸纳同处,参照模式;兼顾异处,遵循个性”为原则。针对中、蒙药药性理论共性方面,可以参照中药药性研究的模式与方法。如两者药性共有特点“整体性、辨证性”方面,蒙药药性理论研究路径除需以“药-性-物-效-病”整体研究模式进行表征,研究方法也可借助具有“整体、动态效应”的代谢组学、宏基因组学等系统生物学、网络药理学、神经内分泌免疫网络等方法。基于对药性本质寒热属性与药味内涵的通识,蒙药寒热药性研究可借鉴以热力学、物质能量代谢等为切入点,建立药性评价体系;蒙药药味研究也可借助电子仿生评价设备、与味觉和嗅觉受体相互作用以评价“原味”属性,通过相应的药效学实验模型评价“效味”属性。然而切勿盲目的全盘照搬,要顾及不同医学体系下指导思想的差异。如中医对寒热证根据病证不同,有表、里、虚、实之分,而蒙医的温病学理论中对热性病则有独特见解,根据温病病程特点可将其分为3个阶段:初期的未熟热期、中期的增盛热期和终末期的热病山滩界期。而初期的未熟热期,除了血与希拉热的增盛,赫依和巴达干也异常增盛;成熟热期即增盛热期,其病因为单纯希拉。如在未成熟热期给予寒性药,反会增加希拉热,如根据检测指标进行寒热归属时必然会得出相反结论。因而在寒热性病模型研究中,需探索建立符合蒙医温病理论的热性病模型,并需考虑给药时间与评价指标,进而准确客观的予以药物寒热药性归属。同时,由于中、蒙药药性理论两者在要素组成数量、内容及与功效的表征联系(性-效关系)有差异,在借鉴中药药性理论研究思路方法时,要遵循蒙医药理论特点,创新评价方法。如中、蒙医虽对药味均赋予“原味”和“效味”不同层面内涵,但同一药味在不同药性体系下所反映的功效和对机体所产生的生物学效应则不同,如中药辛味能发散、行气、止血,用于表证、气滞血瘀证、窍闭、湿滞中焦等。蒙药辛味能健胃开欲、通经开窍、止泻、助消化,用于胃火衰弱、消化不良、食欲不振、脾胃不和、呕吐呃逆、胸腹胀满、寒泻腹痛、风寒痹痛等。因而在建立药味评价模型时,需注意对药效模型及评价指标的选择。

3.3 着力发展蒙药药性独特理论

“药物消化”理论是蒙药区别于中药的独特理论,阐释药物如何在消化道中进行消化和分解,且已消化的药物如何作用于人体的一种药性理论,体现药物在体内的代谢、转化过程。这与现代理论“药物与肠道菌群相互作用”十分相关。研究表明,肠道菌群在人体健康中起着至关重要的作用[56]。中药可以通过调节肠道菌群结构,肠道菌群代谢,及通过肠道微生物转化活性化合物从而达到治疗效果[57]。因此,利用肠道微生物-代谢物-宿主关系可能揭示蒙药药性作用机制的有效途径。代谢组学能够提供生物体下游/终端的代谢功能性信息,可建立微生物代谢及其与宿主、环境因素之间的关联[58]。将其与肠道微生物组联合研究蒙药药性,有利于阐释蒙药药性的科学内涵,可为建立即遵循传统蒙药理论又具有现代化特色的蒙药药性理论评价体系提供新思路。

4 结语

蒙药具有悠久的发展历史、丰富的文化内涵和鲜明的民族特色,是中华人民集体智慧的结晶。蒙药药性理论是蒙药学的核心,是蒙医药阐释药物性质、功能和运用规律的特色理论。而目前蒙药药性的研究较为缺乏与局限,历代蒙医口传心授的传承方式造成蒙药药性的记载模糊甚至缺失,从而影响蒙药规范研制、科学用药,并严重阻碍了蒙医药理论的继承与发展。阐明蒙药寒热药性的科学内涵,构建药性评价的科学方法与指标体系,是目前蒙医药研究的关键问题。充分理解认识中蒙药药性理论的关联,挖掘分析其异同,在蒙医药理论指导下,借鉴中药药性理论研究模式,利用现代科技与科学的方法,对蒙药药性理论进行深入探索研究,对促进蒙医药发展、完善蒙医药理论体系、指导临床合理用药及蒙药开发利用均具有重要的意义。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

[1] 赵云山, 毕雅琼, 雷露静, 等. “巴沙嘎”类蒙药品种整理与研究进展 [J]. 中国中药杂志, 2017, 42(5): 998-1004.

[2] 中国药典 [M]. 四部. 2020: 236.

[3] 国家中医药管理局《中华本草》编委会. 中华本草(蒙药卷) [M]. 上海: 上海科学技术出版社,2004: 232, 416.

[4] 内蒙古蒙药材标准 [S]. 1987: 443.

[5] 包·照日格图, 郑进, 海银梅. 中药与蒙药药性理论比较研究 [J]. 云南中医学院学报, 2005, 28(3): 31-34.

[6] 王跃溪, 吕诚. 中药寒热药性研究进展概述 [J]. 世界中西医结合杂志, 2019, 14(7): 889-893.

[7] 周福生, 赖小平, 许仕杰, 等. 中药药性理论模型化表征方法研究思路 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2009, 11(2): 229-233.

[8] 佟海英, 高学敏, 王淳, 等. 中药与蒙药药性理论的比较研究 [J]. 中国中药杂志, 2008, 33(5): 606-608.

[9] 谢欢欢, 陈晨, 王鹏. 中药寒热药性理论研究 [J]. 长春中医药大学学报, 2017, 33(2): 338-341.

[10] 吴玉小, 白长喜, 结小. 蒙药药性研究初探 [J]. 中国民族民间医药, 2013, 22(10): 4.

[11] 罗布桑. 蒙药学 [M]. 北京: 民族出版社, 1989: 12.

[12] 肖小河, 王伽伯, 赵艳玲, 等. 药性热力学观及实践 [J]. 中国中药杂志, 2010, 35(16): 2207-2213.

[13] 匡海学, 王艳宏, 王秋红, 等. 基于中药性味可拆分性和可组合性的中药性味理论研究新模式 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2011, 13(1): 25-29.

[14] 殷玉婷, 李晓婉, 董杨, 等. 中医药寒热本质的生物学基础研究进展 [J]. 中西医结合学报, 2012, 10(12): 1328-1335.

[15] Xiao H, Tan C, Yang G L,. The effect of red ginseng and ginseng leaves on the substance and energy metabolism in hypothyroidism rats [J]., 2017, 41(4): 556-565.

[16] Han X Y, Wang Y N, Dou D Q. Regulatory effects of Poria on substance and energy metabolism in cold-deficiency syndrome compared with heat-deficiency syndrome in rats [J]., 2018, 16(12): 936-945.

[17] 张铁军, 王杰, 陈常青, 等. 基于中药属性和作用特点的中药质量标志物研究与质量评价路径 [J]. 中草药, 2017, 48(6): 1051-1060.

[18] 欧阳兵, 王振国, 李峰, 等. 中药四性“性-效-物质三元论”假说及其论证 [J]. 山东中医药大学学报, 2008, 32(3): 182-183.

[19] 张冰, 翟华强, 林志健, 等. 从“三要素”理念探讨中药药性之核心构成[J]. 北京中医药大学学报, 2007, 30(100): 656-657.

[20] 张燕玲, 王耘, 乔延江. 基于药效团的药性物质基础研究 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2009, 11(5): 735-738.

[21] 肖小河, 郭玉明, 王伽伯, 等. 基于传统功效的中药寒热药性研究策论 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2013, 15(1): 9-15.

[22] 却翎, 王璟, 祁燕, 等. 中药药性理论现代研究概况 [J]. 云南中医中药杂志, 2010, 31(6): 66-67.

[23] 杨洪军, 唐仕欢, 黄璐琦, 等. 基于亲缘关系的中药药性研究 [J]. 中国中药杂志, 2008, 33(24): 2983-2985.

[24] 李佼阳. 基于关联网络与系统发育树的中药“药性-科属-成分分子骨架”关联关系分析 [D]. 济南: 山东中医药大学, 2018.

[25] 杨波, 王振国. 植物类中药寒热药性与无机元素相关性研究 [J]. 南京中医药大学学报, 2011, 27(2): 109-111.

[26] 盛良. 论中药四气五味与电子得失吸推偏移能级升降说 [J]. 上海中医药杂志, 2008, 42(2): 4-8.

[27] 冯帅, 李峰, 周正礼, 等. 蛋白质与中药四性相关性研究的几点思考 [J]. 辽宁中医药大学学报, 2010, 12(3): 30-31.

[28] 周正礼. 基于初生物质成分的寒热药性识别和偏最小二乘路径模型的建立 [D]. 济南: 山东中医药大学, 2012.

[29] 陈永新, 李峰, 孙稚颖, 等. 基于游离脂成分的20种中药寒热药性支持向量机分析 [J]. 辽宁中医杂志, 2011, 38(1): 127-129.

[30] 李扬, 冯旭, 宋舸, 等. 中药药性的研究方法进展 [J]. 医学信息, 2018, 31(13): 38-40.

[31] 刘家强, 江津河. 中药药性理论的基因组研究 [J]. 中医药学刊, 2006, 24(11): 2092-2093.

[32] 韩雪, 姜红, 林俊芝, 等. 基于动物偏好指数与电子舌评价关联的中药涩味整体量化表征方法研究 [J]. 中国中药杂志, 2017, 42(3): 486-492.

[33] 曹煌, 张铁军, 张静雅, 等. 基于电子鼻和电子舌技术的辛味中药气-味的表征研究 [J]. 中草药, 2016, 47(11): 1962-1967.

[34] 张铁军, 白钢, 许浚, 等. 基于“精准医学”的中药质量认识与评价研究路径 [J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2017, 19(1): 35-43.

[35] 韩彦琪, 许浚, 龚苏晓, 等. 基于味觉、嗅觉受体分子对接技术的中药性味物质基础研究的路径和方法 [J]. 中草药, 2018, 49(1): 14-19.

[36] 隋峰, 戴丽, 李倩, 等. TRPV1通道介导的热生成是辛热(温)中药药性表征的重要模式 [J]. 药学学报, 2015, 50(7): 836-841.

[37] 朱婷, 李永吉. 中药辛热药性的表征模式及评价体系 [J]. 科学技术创新, 2018(28): 21-22.

[38] 刘昌孝, 张铁军, 何新, 等. 活血化瘀中药五味药性功效的化学及生物学基础研究的思考 [J]. 中草药, 2015, 46(5): 615-624.

[39] 张静雅, 曹煌, 龚苏晓, 等. 中药咸味药性表达及在临证配伍中的应用 [J]. 中草药, 2016, 47(16): 2797-2802.

[40] 张静雅, 曹煌, 龚苏晓, 等. 中药甘味的药性表达及在临证配伍中的应用 [J]. 中草药, 2016, 47(4): 533-539.

[41] 张静雅, 曹煌, 许浚, 等. 中药苦味药性表达及在临证配伍中的应用 [J]. 中草药, 2016, 47(2): 187-193.

[42] 曹煌, 张静雅, 龚苏晓, 等. 中药酸味的药性表达及在临证配伍中的应用 [J]. 中草药, 2015, 46(24): 3617-3622.

[43] 孙玉平, 张铁军, 曹煌, 等. 中药辛味药性表达及在临证配伍中的应用 [J]. 中草药, 2015, 46(6): 785-790.

[44] 吕春艳, 吕邵娃, 李国玉, 等. 中药性味拆分与组合药理效应的研究进展 [J]. 中国中药杂志, 2018, 43(14): 2892-2898.

[45] 郭慧. 基于代谢组学的中药药性理论研究 [D]. 哈尔滨: 黑龙江中医药大学, 2016.

[46] 杨欣. 基于蛋白质组学中药寒热药性的研究 [D]. 哈尔滨: 黑龙江中医药大学, 2016.

[47] 韩森. 基于代谢组学与生物信息学技术探索中药寒热属性分类的分子机制 [D]. 北京: 北京中医药大学, 2018.

[48] 周炜炜, 王朋倩, 杨秀娟, 等. 基于嗅觉受体的辛香类中药陈皮、丁香和小茴香药性表达的网络药理学研究 [J]. 中草药, 2020, 51(24): 6286-6293.

[49] 刘洪毓, 张亚男, 李自辉, 等. 基于“入腹知性”理论的黄芩干预大鼠肠道菌群多样性的探讨 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2019, 25(18): 167-173.

[50] 李自辉, 陈平平, 王宇, 等. 基于高通量测序技术的黄芩提取物对热证模型大鼠肠道菌群多样性的影响 [J]. 中草药, 2021, 52(2): 422-431.

[51] 张宁, 李自辉, 赵洪伟, 等. 寒凝血瘀证大鼠的肠道菌群变化与粪便代谢特征分析 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2018, 24(2): 79-85.

[52] 贺鹏, 李海英, 樊启猛, 等. 超分子“印迹模板”理论解析中药五味 [J]. 中草药, 2019, 50(12): 2763-2770.

[53] 胡亚楠, 王梅, 曹佳, 等. 组分中药药性预测平台构建 [J]. 中华中医药杂志, 2016, 31(3): 965-967.

[54] 黄鑫, 王妮, 张娜, 等. 基于神经化学分析研究炮制对人参和西洋参药性的影响 [J]. 分析化学, 2019, 47(6): 957-963.

[55] 宋晓玲, 李旻辉, 靳敏, 等. 植物亲缘关系与蒙药性味相关性研究 [J]. 包头医学院学报, 2010, 26(1): 110-111.

[56] Chen T, You Y, Xie G,. Strategy for an association study of the intestinal microbiome and brain metabolome across the lifespan of rats [J]., 2018, 90(4): 2475-2483.

[57] Tang W H W, Bäckhed F, Landmesser U,. Intestinal microbiota in cardiovascular health and disease: JACC state-of-the-art review [J]., 2019, 73(16): 2089-2105.

[58] Feng W W, Ao H, Peng C,. Gut microbiota, a new frontier to understand traditional Chinese medicines [J]., 2019, 142: 176-191.

Enlightenment and reference of property theory of traditional Chinese medicine to property theoretical study of Mongolian medicine

CHANG Hong1, ZHANG Chun-hong1, 3, 4, ZHANG Na1, WANG Jia1, WANG Zhen-wang1, MENG Xiang-xi1, LI Min-hui1, 2, 3, 4

1. School of Pharmacy, Baotou Medical College, Baotou 014060, China 2. Inner Mongolia Autonomous Region Academy of Chinese Medicine, Hohhot 010020, China 3. Inner Mongolia Engineering Research Center of Planting and Development ofvia.of Geoherbs, Baotou 014060, China 4. Key Laboratory of Resourceology of Chinese Medicinal Materials, Baotou 014060, China

The theory of Mongolian medicine’s property is the core of Mongolian pharmacy, and it is the characteristic theory to explain the nature, function and application law of Mongolian medicine. At present, the inheritance and development of property of Mongolian medicine have been hindered due to the lack of research on property of Mongolian medicine, and the vague and missing records of Mongolian medicine’s property. The results of theoretical study of traditional Chinese medicine’s property can provide reference for theoretical study of property of Mongolian medicine. The similarities and differences between theory of property of traditional Chinese medicine and Mongolian medicine were analyzed, and research progress on theory of property of traditional Chinese medicine in the past 15 years were summarized for the exploration of the principles and models of theoretical study of property of Mongolian medicine, in order to provide an idea and reference for further study of theory of Mongolian medicine’s property.

traditional Chinese medicine; Mongolian medicine; property theory; research methods; research ideas

R285.1

A

0253 - 2670(2021)23 - 7364 - 09

10.7501/j.issn.0253-2670.2021.23.032

2021-06-23

国家自然科学基金面上项目(81874336);国家自然科学基金地区科学基金项目(82060784);内蒙古自治区高等学校科学研究项目(NJZY21069);国家重点研发计划项目(2021YFE0190100)

常 虹,副教授,研究方向为中蒙药药性理论及物质基础研究。E-mail: changhong_cool@163.com

李旻辉,教授,研究方向为中蒙药资源保护与利用。Tel: (0472)7167795 E-mail: li_minhui@aliyun.com

[责任编辑 崔艳丽]