“藏羌彝走廊”的前世今生

——近十年来国内“藏羌彝走廊”研究成果及趋势分析

2021-12-04袁丽霞周毓华

袁丽霞 周毓华

(西藏民族大学,陕西 咸阳 712082)

费孝通先生在1978年首次提出了“藏彝走廊”的概念。此后费孝通又多次对“藏彝走廊”的问题提出自己的看法和建议。学术界在对“藏彝走廊”展开深入的探讨和研究过程中认为,羌人在这一走廊上对周边的民族产生了十分深远的影响,羌族作为走廊上长期活跃的民族,对走廊的形成有着重要影响。为了弥补这一缺陷,近年来众多学者从历史现状出发,提出了“藏羌彝走廊”的概念。“藏羌彝走廊”自然、文化资源丰富,民族文化丰富多样,多年来“藏羌彝走廊”的研究成果丰富,涉及考古学、民族学、语言学、人类学、宗教学等多学科领域。

一、“藏羌彝走廊”概念的提出

(一)“藏彝走廊”概念提出与争议

费孝通在1978年首次提出“藏彝走廊”的概念。费先生先从历史唯物主义角度出发,对氐、羌、戎在我国历史进程中所起到的作用表示肯定。除此之外,对“藏彝走廊”的地理范围进行大致勾勒:“北至甘肃,南至西藏察隅、珞瑜。以康定为中心,向东、向南大致即能划出走廊的轮廓。”[1]1982年,费孝通以阿帕达尼人(珞瑜地区)为例,将走廊范围扩大到了甘肃到喜马拉雅山南一带。[2]费先生提出“藏彝走廊”概念是由于当时学科之间交流不紧密、省区界限还未完全打破的前提下,通过总结过去民族研究的经验和教训,希望从宏观角度形成全国一盘棋,整体上把握民族问题的研究。

“藏彝走廊”概念随着走廊研究的深入开展一直存在着一些争议:第一,关于走廊范围的划定,费孝通在提出“藏彝走廊”概念时将川、滇西部和藏东区域当作“历史——民族区域”看待。但是目前学术界对于藏彝走廊的地理范围划分还未达成统一的意见,六江流域作为走廊的主要区域这一点没有异议,但是六江流域与“藏彝走廊”并非完全重合的,走廊北部边缘是否包括果洛、玉树自治州还有待商榷,甘肃的部分地区如甘南州、陇南地区是否包含在内?东部边缘的龙门山脉以及南部走廊边缘的划定目前学术界还在进行讨论。

第二,“藏彝走廊”的命名的问题上也存在不同看法。在走廊范围上生活着众多民族,由于藏、彝语支的民族较多,因此把该范围称为“藏彝走廊”。[3]但是一些学者认为以“藏”“彝”称谓代表藏缅语族下的两个语支,“藏”“彝”用在民族走廊的称谓上,容易与藏族和彝族两个具体民族的概念产生混淆和误解。除此之外,藏彝走廊上不仅存在着藏语支、彝语支两个藏缅语族分支,羌语支、苗瑶语族、壮侗语族以及其他民族和族群也在这一片领域活动,羌族作为走廊上的活跃民族,在研究“藏彝走廊”问题上占有重要地位。在走廊的界定以及走廊命名方面如何更全面反映民族走廊的历史文化面貌还需要进一步展开探讨。

(二)“藏彝走廊”到“藏羌彝走廊”的转换

自费孝通提出“藏彝走廊”概念后,研究我国西南地区的众多学者对走廊所处的主要部分即“六江流域”展开了深入的调查与研究。涉及的学科内容也极为广泛,包含了地理学、语言学、民族学、考古学、宗教学、历史学等多项学科领域。在文化部门的支持下,走廊上的民间历史文化也得到重视。在“藏彝走廊”中,古羌人和羌族的存在不能忽视。从走廊的地理空间来看,费先生以及后期一些学者对“藏彝走廊”的范围进行划分时,不论存在怎样的变化,“藏彝走廊”的区域内都涉及现今阿坝藏族羌族自治州。从语言学角度看,1983年,孙宏开先生提出了羌语、普米语、嘉绒语等十多种语言皆应属于羌语支语言的观点[4],体现了走廊中羌语与其他民族的语言的联系性,此观点经过不断深化与完善逐渐被大部分学者所认同。从考古学角度看,在走廊上的众多民族和古代文献典籍中的羌人有着紧密的联系,不同族群之间在族源上或多或少的和羌人具有历史渊源。从历史上看,在古代很早就有记载“羌”的存在。甲骨文中关于“羌”的纪录数量众多,流传在民间的神话故事也与羌人有着密切的联系。古羌人自两汉以后活动区域由中原地区向西部的甘青草原拓展,之后羌人又向西南地区进行迁徙并定居。羌人的迁徙是走廊形成的重要因素,因此必须重视古羌人的历史地位和作用。从文化上看,藏、羌、彝等诸多少数民族之间有许多相似的文化因素存在。这都体现出走廊上的民族之间的联系性,因此需要以历史时空为坐标把他们作为一个文化区整体进行研究。随着对走廊的深入调查与研究,越来越多的学者认识到羌人在历史发展中的地位和作用。因此,一些学者提出了将“藏彝走廊”变为“藏羌彝走廊”得到学术界的认同。

二、“藏羌彝走廊”的研究成果

(一)“藏羌彝走廊”学理和方法的研究

自费孝通先生提出“藏彝走廊”的概念后,随着走廊研究的深入开展一些学者在“藏彝走廊”的命名的问题上存在不同看法。一些学者认为 “藏彝走廊”的概念中缺失了对羌族历史文化地位和作用的重视,为了使“藏彝走廊”的概念更加完善之后提出了“藏羌彝走廊”的概念,并展开交流探讨。张曦的《藏羌彝走廊的研究路径》[5]一文在明确“藏羌彝走廊”概念的基础上,探讨了未来走廊的研究路径,认为古羌人在“藏羌彝走廊”形成过程中发挥着重要作用,因此认为需要加入“羌”的名称去完善和发展走廊的概念。徐学书在《“藏羌彝走廊”相关概念的提出及其范畴界定》[6]一文对“藏羌彝走廊”以及衍生的相关概念进行梳理,并就相关概念表达了自己的看法。叶健在《从“藏彝走廊”到“藏羌彝走廊”——论古羌人在历史发展中的地位》[7]一文中对“藏羌彝走廊”上其他民族和羌民族的族源关系上进行分析,以此证明“藏彝走廊”到“藏羌彝走廊”中古羌人的重要地位,论证“藏羌彝走廊”提出的合理性与必要性。赵琼在《“藏羌彝走廊”概念的产生、发展及其研究综述》[8]一文中针对“藏羌彝走廊”的概念的提出和争议、地理范围、羌人的历史地位以及近年来的研究状况进行分析总结,指出未来“藏羌彝走廊”的研究途径。

(二)“藏羌彝走廊”族群互动、族群关系、民族认同的研究

“藏羌彝走廊”上民族众多,因此在族群互动方面十分活跃,这也使得对走廊上族群互动、族群关系的研究成为研究热点话题。但是在研究过程中,大部分学者继续沿用“藏彝走廊”概念,对“藏羌彝走廊”概念下的族群互动探讨还需要加强。袁晓文在 《“藏彝走廊”的族群互动研究:汉彝文化边缘的冕宁多续藏族》[9]一文中通过对走廊上冕宁多续藏族与汉族、彝族的族群互动进行调查研究,阐述对于判断和谐民族关系的指标是经济上的互通、文化上的多元一体、婚姻上的姻亲关系。马尚林在《略论“藏彝走廊”中的回藏和谐民族关系研究》[10]一文中针对走廊上回、藏两个少数民族关系进行研究,并进一步阐述对该问题的研究价值和意义。韩正康、袁晓文在《藏彝走廊: 族群互动背景下的多续藏族认同研究》[11]一文中,利用文献资料和田野调查的方法对多续藏族的族群互动关系,并提出政府的介入对多续文化以及民族认同的重要影响。李红春、马滔在《多元共生视野下的藏彝走廊族群关系——以大理邓川坝为例》[12]一文中从微观角度对“藏羌彝走廊”上族群关系进行研究分析,邓川坝族群关系的历史发展和演变与文化和族群互动有关,显现出当地文化、环境、经济、社会方面的共生特点。木仕华在《论藏彝走廊中纳系族群与槃木族群的共生关系》[13]一文中对纳系族群和槃木族群间共生关系进行探讨研究,通过田野调查方法对族群共生现象进行分析探讨,把握两个族群共生关系的历史发展和现今发展状况,有利于进一步的了解和认识“藏羌彝走廊”地区族群互动过程。

当前“藏羌彝走廊”民族众多,民族互动、民族关系纷繁杂呈使其成为重点研究对象。但是如何 “藏羌彝走廊”概念下突破以往从微观角度出发的研究范式,进而从整体上探讨“藏羌彝走廊”民族互动与民族关系、民族认同的问题还需要进一步加强。

(三)“藏羌彝走廊”神话传说、民间信仰的研究

邢飞在《“藏羌彝走廊”的神话交流初探》[14]一文中就走廊区域内具有代表性的“大洪水”“兄妹成亲”神话母题和“磨盘”象征体进行探讨分析,发现走廊的各民族经过文化的相互交流、碰撞形成了使用共同象征物来表达同一种事物的现象。赵曦、刘晓平、郑小红在《审美人类学视野下藏羌彝走廊中羌族“白黑黄”仪式群的文化指向》[15]一文中通过审美人类学视角下,探寻走廊中羌族“白黑黄”仪式群和信仰观,对于研究“藏羌彝走廊”民族文化具有重要意义。张曦在《藏羌彝走廊与“毒药猫”》[16]一文中主张在“藏羌彝走廊”文化研究中另寻蹊径, 通过利用文化人类学的“残存概念”作为切入点研究走廊上的历史发展过程、族群活动、文化。王海燕在《藏羌彝走廊邪神信仰一体多元的人类学研究--以羌族“毒药猫”信仰为例》[17]一文中以四川西北部的羌族地区“毒药猫”信仰为例从民族学和人类学角度出发,通过对走廊特殊的地理、历史、文化因素进行分析, 探讨走廊上邪神信仰在不同的群体实现族群认同的原因。李卫青在《藏羌彝走廊民间信仰与道教文化的互融与整合》[18]一文中通过民俗学角度利用“对点式”观察分析法, 梳理总结走廊上少数民族的道教文化因素,从而探求走廊上民间信仰与道教文化的联系,以此来推动“藏羌彝走廊”上整体文化的研究与探讨。

(四)“藏羌彝走廊”民族体育文化的研究

佘港、路国华在《藏、羌、彝3族传统体育项目特点及影响因素研究》[19]一文中运用大量的文献资料通过实地调查进行比较分析,总结了藏、羌、彝族传统体育项目受自然地理环境影响而产生不同的特征。苏小琴的《川西藏羌彝走廊民族节庆体育与旅游产业融合的个案研究》[20]和郎丽苹《川西藏羌彝走廊民族节庆体育文化与旅游融合发展研究》[21]一文主要以“藏羌彝走廊”四川西部为主要研究区域,对当地的民族节庆体育文化类型以及特点进行分析;探索民族走廊上特色文化的保护路径。李宇在《基于RMP模式川西藏羌彝走廊民族节庆体育文化旅游开发研究》[22]一文运用RMP理论进行分析, 提出了将民族体育文化和旅游业相结合的新路径。

(五)“藏羌彝走廊”内文学、乐舞、医药等具体文化事项的研究

赵曦、彭潘丹犁在《藏羌彝走廊<羌族妮莎诗经>口传古籍问世与初论》[23]一文中详细论述了羌族妮莎诗经传承地域、传承人、体例与部数简况并论述了羌族妮莎诗经在民族古典口传典籍中的重要地位,通过对《羌族妮莎诗经》的发现和研究可以提供新视觉、新材料再现的羌族高山民俗风俗。赵洋、刘晓平在《诗与酒的议会:藏羌彝走廊<羌族妮莎诗经>审美制度透视》[24]一文中从美学和人类学角度出发对妮莎诗经的表演艺术形式进行研究,总结出羌族文化独特的社会价值和美学意义。杨柳在《浅谈藏羌彝走廊中女性文化空间飘移美的确立与指向——以羌族女性上女神梁子接领歌舞文化为例》[25]一文中从人类学角度出发,探讨羌族文化中具有女性形象的歌舞, 对走廊中女性文化空间飘移美进行阐述。吴建红在《“藏羌彝走廊”乐舞文化刍议》[26]一文中通过跨学科交流,将“藏羌彝走廊”与音乐、舞蹈相结合进行研究。认为在“藏羌彝走廊”新概念下对于民族音乐学这类跨学科的研究中,在确定研究对象的概念时需要结合其生成的历史和当时实际环境,针对外来概念划分、定义研究对象时要注重自身主体的表达。张丹在《医学人类学视野下“藏羌彝走廊”民族医药文化多样性研究》[27]一文中对走廊上民族医药文化的多样性进行探讨,对该区域民族医药的特点和发展过程进行探究分析,试图寻找发展民族医药的途径。王静、赵可惠、张丹等人在《医学人类学视野下的藏羌彝走廊民族医药文化特色初探》[28]一文中从走廊地理环境、宗教文化、民族心理等方面对“藏羌彝走廊”上藏族、羌族、彝族医药文化的多样性进行探讨。

(六)“藏羌彝走廊”少数民族文化的保护与开发的研究

肖远平、王伟杰在《藏羌彝走廊非遗传承保护研究——以贵州传统技艺为例》[29]一文对贵州传统技艺的种类和传承人现状进行梳理,总结了在“藏羌彝走廊”视阈下贵州在保护传统技艺非物质文化保护方面的经验与不足,并对未来贵州传统技艺的发展道路提出自己的看法和建议。李军在《国外文化遗产廊道保护经验及其对四川藏羌彝走廊建设的启示》[30]一文中通过借鉴美国、英国、东南欧文化走廊的文化遗产保护经验,针对四川“藏羌彝走廊”羌族文化遗产保护和传承、康定打箭炉古城的保护、岷江上游文化生态走廊的人地资源合理开发提供建设性意见。郭利芳、陈顺强在《四川“藏羌彝走廊”文化旅游融合发展研究》[31]一文提出四川依托“藏羌彝走廊”将文化与旅游相结合发展的重要性,通过对现今“藏羌彝走廊”四川省区域内的文化旅游资源发展状况进行分析,指出现阶段四川“藏羌彝走廊”在文化与旅游结合上的不足之处,并针对现今的不足提出了今后应该发展的有效途径。饶世权、鞠廷英在《城镇化进程中藏羌彝走廊民族文化保护与传承的研究现状与展望》[32]一文中,作者从整体性和个性研究出发,针对走廊上主要的三个少数民族藏族、羌族、彝族分别进行研究探讨。最后提出应该将文化保护与传承与国家方针政策相结合,推动走廊民族文化的保护与发展。罗春秋在《藏羌彝走廊民族文化资源的保护与传承模式研究》[33]一文中对走廊上存在的重生产利用、轻视文化保护的现象问题提出自己的看法和建议,主张在政府扶持下将民族文化尽快形成自己的产业体系,依托走廊民族文化丰富性和独特性优势推动走廊民族文化发展。

(七)“藏羌彝走廊”衍生的相关概念的研究

随着“藏羌彝走廊”的提出,“藏羌彝文化走廊”“藏羌彝文化产业走廊”等不同学科领域的相关概念在学术界以及媒体界广泛使用。2014年,文化部、财政部联合印发了《藏羌彝文化产业走廊总体规划》,此后关于走廊上文化产业的研究成为近几年的热点话题。许多学者利用新形式、新角度对“藏羌彝文化走廊 ”“藏羌彝文化产业走廊”展开研究。

陈井安在《推进藏羌彝文化走廊建设》[34]一文中主要从五个方面阐述推动走廊文化建设的必要性和重要性。并提出要从政府主导、省际协调、生态保护、协同合作等方面加强“藏羌彝走廊”文化建设。刘吉平在《氐羌遗韵:白龙江流域民居建筑及其文化传承——兼及藏羌彝文化走廊》[35]一文中以白龙江流域藏族、羌族、彝族等少数民族的居民建筑为研究对象,结合历史地理空间和考古资料进行研究发现该流域的居民建筑类型有着密切联系,体现了古代氐羌民族文化交流、变迁的历史轨迹。罗春秋在《关于推进藏羌彝文化走廊建设探索》[36]一文中对文化走廊的发展现状从多角度进行分析,提出共建共享、政府主导、保护生态的发展策略。赵兵、李俊在《藏羌彝文化产业走廊区域竞争力评价研究》[37]一文中通过数据分析法,利用AHP对该走廊的相关数据进行层次分析,构建了走廊竞争力评价模型,对走廊文化产业未来发展提供参考价值。一些专家、学者在新时代下,将“藏羌彝文化产业走廊”与国家政策相结合进行研究探讨。李昊原在《藏羌彝文化产业融入“一带一路”发展的思路》[38]一文从“一带一路”的视野出发,将藏羌彝文化产业的发展路径放在 “一带一路”的空间下思考。主张通过利用“一带一路”的“五通思维”采取新措施,将各学科紧密结合,产生新的价值。陈井安、翟琨在《藏羌彝文化产业走廊融入“一带一路”建设的战略分析》[39]一文中提出在“一带一路”倡议的背景下需要对走廊上的资源、企业、市场、品牌、人才进行优化整合,实现效益最大化,推动“藏羌彝走廊”的可持续发展。李剑在《民族地区文化创意产业推进传统产业改造路径探索——以藏羌彝文化产业走廊为例》[40]一文中分析了民族地区的传统产业进行优化升级的积极效应,主张新兴产业与传统产业相融合,实现共生互补,推动民族地区的经济发展。何翼扬、文兴吾在《藏羌彝文化产业走廊地区文化科技资源开发研究》[41]一文中聚焦科技和文化相融合的创新发展模式,通过多媒体现代化科技来推动“藏羌彝文化产业走廊”的文化资源利用和开发。

三、“藏羌彝走廊”研究述评

(一)研究现状分析

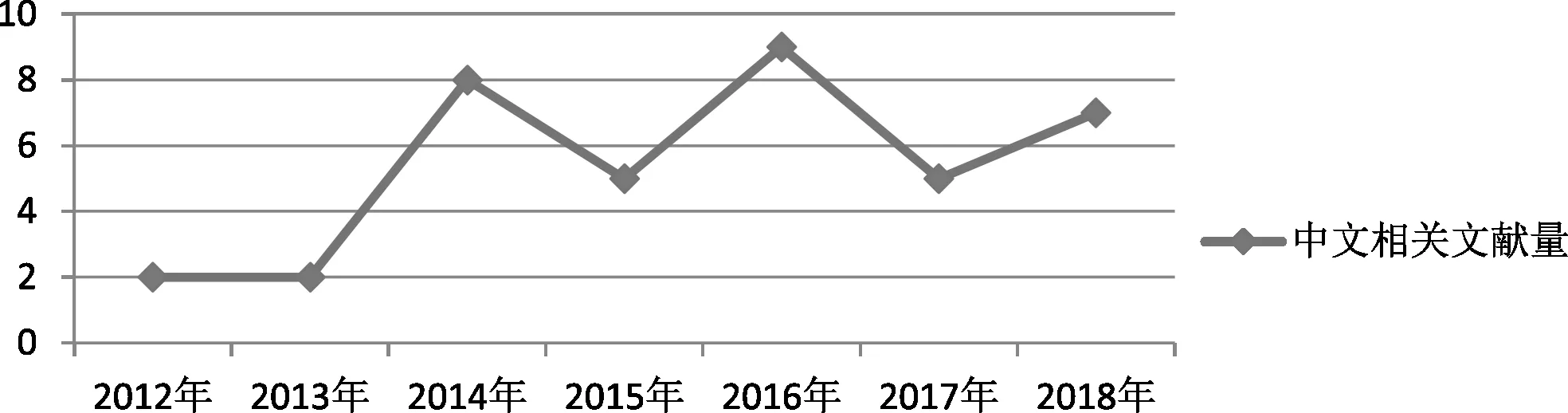

“藏羌彝走廊”概念的提出,是对“藏彝走廊”概念的完善和发展,自2008年“5·12”汶川大地震后,无论是从学术意义和政治意义出发,对现代羌族和古羌人的历史地位和作用的强调是十分必要的,因此“藏彝走廊”到“藏羌彝走廊”的转换逐步被学术界所认同。笔者在CNKI中以“藏羌彝走廊”为主题进行检索统计。从统计图中可以看出,“藏羌彝走廊”研究在2012年到2018年这段时间内文献量呈现波浪式增长,笔者分析认为 2012年,政府出台《文化部“十二五”时期文化产业倍增计划》和《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》文件中,将“藏羌彝文化产业走廊”列为重点项目。这从行政层面上给予“藏羌彝走廊”概念的肯定和支持。 2014 年,文化部、财政部联合发布《藏羌彝文化产业走廊总体规划》,建设“藏羌彝文化产业走廊”被纳入国家战略。此后对“藏羌彝走廊”以及“藏羌彝文化走廊” “藏羌彝文化产业走廊”的研究逐步增多。但是随着研究的深入开展,需要进一步理清“藏羌彝走廊”相关概念的提出及其范畴界定。

学术界目前注重对“藏羌彝走廊”研究多集中在走廊上少数民族的历史文化等方面,以及对走廊的概念、范围、理论的探讨,虽然在这一过程中一部分学者开始将理论和现实社会需求相结合,但是研究成果少,结合不充分。“藏羌彝走廊”位于我国的西部地区,虽然人文资源、自然资源丰富,但是开发不充分,文化、生态保护也缺少技术、资金、人才支持。随着全球气候变暖的影响,走廊的生态环境也面临种种考验,但是对“藏羌彝走廊”自然科学的研究还不够充分和完善。

“藏羌彝走廊”目前还处于多角度探讨、跨学科交流的发展时期。“藏羌彝走廊”上涉及民族语言、族群互动、民族关系、宗教、体育、民俗、教育、语言、地理范围、 文化保护与开发、区域发展等多角度的探索。但由于走廊地域范围广泛,生态环境复杂多样,少数民族众多,文化丰富多样,所以在研究过程中,针对走廊上某一民族的历史、文化以及某一地域的研究居多,研究对象上具有限定性,在研究方向上也缺少整合。虽然各学科领域都展开了关于“藏羌彝走廊“的研究,但是各学科之间的交叉合作力度尚显不足,因此在今后应该进一步加强各学科的交流。

就现阶段来看,“藏羌彝走廊”的考古发掘、少数民族文献资料整理的工作还有待提高。目前考古学主要集中在岷江、大渡河流域古文化进行研究,在雅砻江和金沙江的考古工作也在开展,但发掘和研究还比较欠缺[42]。笔者在统计总结“藏羌彝走廊”相关文献(见图1)时发现,大多数学者在文献资料的运用上缺乏对少数民族文献资料的运用和研究,这也与当前“藏羌彝走廊”考古发掘工作的进展缓慢有关。在走廊上涉及古代民族迁徙活动的研究也应该进一步加强,但由于现阶段考古资料不足,以及少数民族的古代典籍的利用上不充分,使对走廊的研究缺环很多,难以形成系统性的研究,未来在“藏羌彝走廊”的考古工作还有少数民族文献整理工作还有很大的研究空间。

图1 2012-2018年CNKI中以“藏羌彝走廊”为主题检索情况统计

(二)未来研究趋势分析

1. “藏羌彝走廊”概念的思考

因为我国是一个统一的多民族国家,以民族或族群称谓命名这条民族走廊容易造成歧义,在“藏羌彝走廊”范围上不仅存在藏族、羌族、彝族还存在着其他少数民族,如果以民族或族群称谓命名会与藏族、羌族、彝族具体民族的概念发生混淆,且对其他民族也容易形成“形象遮蔽”问题。但由于“约定俗成”的观念考虑,目前只能暂时使用民族或族群称谓去反映该走廊的民族迁徙情况。所以在开展研究工作时,需要注重与现实相结合,可以在总体“藏羌彝走廊”概念基础上根据实际需要按照地理范围、族群分布实际状况使用次级概念。

2.在实际与理论相结合中展开研究

近年来,学术界不断对“藏羌彝走廊”概念、范围、理论基础、研究路径进行深入探讨和研究,虽然在这一过程中一部分学者开始将理论和现实社会需求相结合,探求“藏羌彝走廊”未来可持续发展路径,但是大部分学者还是以走廊的历史文化为主要研究对象,在学术探讨与现实社会发展需求结合上有所欠缺。因此,在新时代下关于“藏羌彝走廊”的研究与调查应结合当前社会实际需要进行探讨,在“一带一路”倡议下如何带动“藏羌彝走廊”实现经济、文化、生态的可持续发展,“藏羌彝走廊”如何与国家重大战略部署相结合,促进该地区脱贫攻坚、乡村振兴、民族团结、生态建设的发展。这样的热点、难点问题的探讨和研究在未来应该作为“藏羌彝走廊”学术研究的主要方向,从而为国家的稳定与民族团结出谋划策。

3. 在“藏彝走廊”研究中, 注重整体与部分的研究

“藏羌彝走廊”由于自然生态环境多样,少数民族众多、民族文化多元使得学者在展开研究时多在微观角度对走廊上的个别事例或部分区域展开研究,无法从全面、整体的宏观角度去阐述走廊上的文化面貌和民族或族群的交流互动,探寻“藏羌彝走廊”整体的文化格局。所以今后要注重走廊中跨区域研究,突破省际、族际界限,构建开放式、多层次、宽领域的研究方式。在研究调查中应该注重宏观与微观相结合,将整体与部分相联系,进一步加深对走廊的认识。

4.加强“藏羌彝走廊”跨学科交流,多角度探讨的同时注重研究方向的整合

“藏羌彝走廊”由于走廊地域范围广泛,处于多民族聚居区,文化丰富多样,所以在未来研究过程中要注重从人类学、民族学、民俗学、语言学、考古学、医学、宗教学等不同学科领域展开交流合作,从多角度、多层次发掘“藏羌彝走廊”的历史文化资源和生态资源的同时也要注重学科的渗透、整合。

5. 加强对“藏羌彝走廊”的考古挖掘、少数民族文献整理、田野调查的工作

“藏羌彝走廊”新石器时代遗址和遗迹众多,研究价值极大。但目前, “藏彝走廊”目前考古学主要集中在岷江、大渡河流域古文化进行研究,在雅砻江和金沙江的考古工作也在开展,但发掘和研究还比较欠缺。[43]汉藏文献资料对这“藏羌彝走廊”的记载较为丰富, 但是在走廊范围内的寺院少数民族的碑文翻译利用率较低,“藏羌彝走廊”地区“早期人群活动情况的史料记载严重匮乏”。[44]所以今后应该对少数民族文献的整理工作也应该深入开展。在对文献、考古资料进行整理解读的基础上进行田野调查。完善资料遗漏部分,形成系统性的研究。

6. 在“藏彝走廊”研究中加强对羌族的研究

“藏羌彝走廊”的提出主要是由于羌族作为走廊上的活跃民族,对“藏羌彝走廊”的产生具有重要作用。在“藏羌彝走廊”上分布着的众多民族,其族源都与羌人有着紧密的联系。从羌语支的确立、羌文化的丰富多样性、古羌人南迁的历史事实角度出发,使得对走廊上羌族的考察与研究显得尤为重要。对羌族历史、语言、民俗等方面的深入研究,有利于我们把握整体区域民族分布格局、对“藏羌彝走廊”上民族关系的研究也具有重要的作用。