一路光辉灿烂

——中国美术史那些事儿(五)

2021-12-04姬炤华

□姬炤华

在明代,朝廷对思想的钳制和对文化艺术的干涉反而比元代还厉害。但在朝堂之外,城市工商业十分发达,商人在社会上的地位迅速提高,科举失利的文人弃儒经商的十分常见。以商人、工匠、城市平民组成,处于社会中间状态的市民阶层逐渐兴起,这使得艺术创作更加平民化,画家们的作品也流入市场自由买卖,供广大市民欣赏和收藏,民间艺术的繁盛也超越了前代。艺术不再是皇家贵族独享的私帑,也不再是隐逸高士自娱自乐的消遣了。

宫廷艺术的未散余音

明代曾经希望恢复两宋画院的盛况,但宫廷艺术完全仿效宋代的风格,艺术上已无法与前代相比。

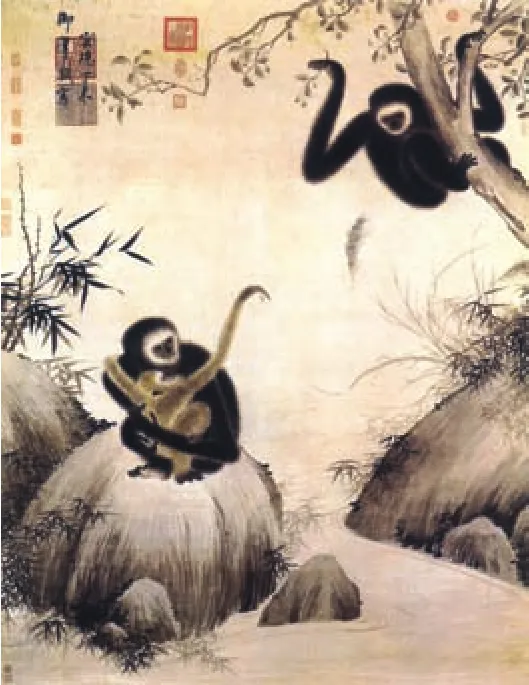

明宣宗皇帝(宣德帝)朱瞻基的《戏猿图》和宫廷画家边景昭的《竹鹤图》体现着明代宫廷艺术的风貌。朱瞻基画的猿猴非常生动,必是经过精细的观察和大量的写生才能画成,颇有宋徽宗的遗风。边景昭和其他宫廷画家的作品因为与宋代宫廷绘画过于相似,所以后来就有人把他们作品上的署名挖去,冒充宋画来牟利。不过,边景昭的作品中也融入了一些民间的趣味,比如以仙鹤象征父子,以“百雀”谐音“百爵”等等。其实,宫廷艺术与民间艺术的审美趣味有很多相通的地方,皇帝和贵族们在审美趣味上并不怎么“贵族”,倒是游离于官场和平民之间的文人们才是货真价实的“精神贵族”,在日常生活中也总要搞出点高雅的情趣来。

《竹鹤图》 边景昭 作

《戏猿图》 朱瞻基 作

两宋遗风

明代的优秀作品延续着宋代的写实之风。看张路的水墨写意人物画《山行落帽图》,骑驴的先生被大风吹落了笠帽、书童急忙追赶的情景,真实生动,观众能感到大风的呼啸,身子仿佛也跟着晃动起来了。这个场景既给人极强的真实感,却又不那么工整精细,好似随意画了几笔,但作者对大风的观察却是很细致的,只是用写意的画法来表达,线条遒劲潇洒、粗率豪放,那被风吹起的衣袖,其线条的流动真如行云流水一般,细观之,令人产生一种莫名的快意,我们在唱歌和跳舞时也会产生出类似的快乐情绪。

《山行落帽图》 张路 作

奇人、奇才、奇艺术

在元代成为主流的“文人画”,在明代依旧占有首要地位,其中尤以山水画为最,艺术上则承袭前代。但继承传统也会走进模仿前人的死胡同,尤其到了明晚期,抄袭古人的风气更盛,一味的追求笔墨形式,而不是艺术内在的精神,舍本逐末,创新无多。尽管如此,总是有伟大的天才能够冲破前人的樊篱,自成一格,走出新路。

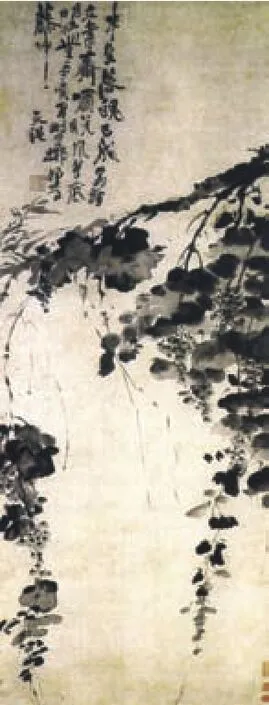

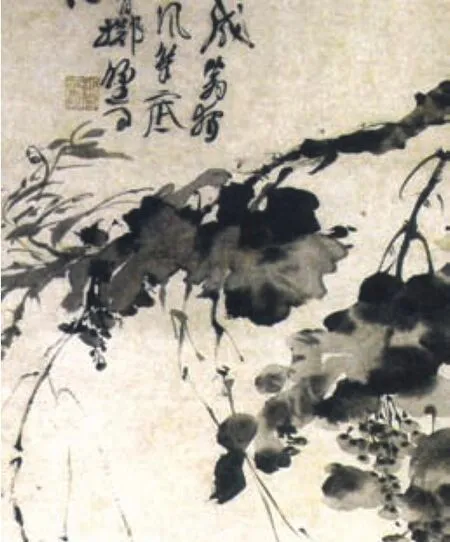

明代画家徐渭(徐文长)一生坎坷,虽天文地理、兵法奇谋、经史子集与诗歌词赋无一不通,但科举却屡试不中,他的才华与保有这种才华的性格,和死板腐朽的科举制度格格不入。好容易得以在抗倭名将胡宗宪幕府中施展才华,得到了皇帝的赏识,没想到胡宗宪因权相严嵩的倒台受到牵连,下狱自杀。这使得徐渭深受刺激,总感大祸即将临头,终于精神失常而数度自杀,他曾用斧子砍自己的头,用锤子敲自己的肾,把长钉钉进耳朵,但每次都能奇迹般地捡回一条命。后因犯病时误杀了妻子而入狱,出狱后已经53岁,彻底绝了跻身仕途的念头,这才真正开始艺术创作,晚年便以著书卖画为生。徐渭的《葡萄图》上题有一首诗:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风,笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中”,可以说是他一生不幸的写照。

这样的人生经历造就了徐渭的艺术,既无缘权贵,自然也无须谁的赏识,他作画完全为了排遣心中的苦闷,自由自在,只图痛快一时,反而能够毫无顾忌地突破传统和创新,达到了前所未有的高度,连后来的大画家齐白石都甘愿为他“磨墨理纸”呢!

看徐渭的画,真正名副其实的“泼墨淋漓”。徐渭经常把一大滩墨洒在纸上,再用笔去涂抹勾勒,运笔迅速,线条狂放不羁,如同疾风、骤雨、闪电一般。乍一看,画面上只涂抹了一大堆线条和墨块,像是信手乱画的,看不出个所以然,但退后几步再看,就会发现画的是什么,这真和西方印象派“近看一堆疤,远看一朵花”的独特用笔有异曲同工之妙。

《葡萄图》 徐渭 作

《葡萄图》 局部

《印象·日出》 印象派画家莫奈 作

黄金时代

在明代,民间绘画十分繁盛,无论城乡,都有画工和绘画行业。经济的繁荣和文人进入市民阶层,使得戏曲、小说等市民文艺的创作兴盛发达。

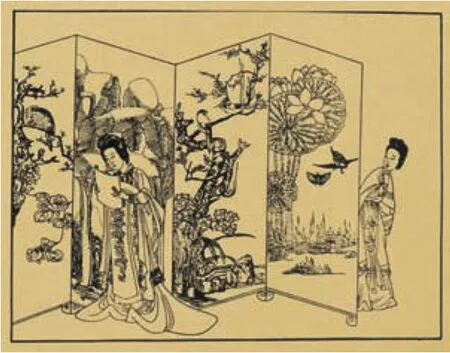

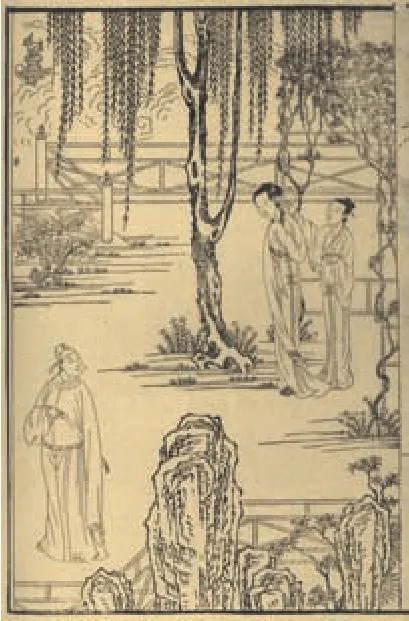

明代书坊林立,大量戏曲、小说的出版,为木刻插图提供了广阔的舞台,一部小说的插图总有几十幅,多达百幅的也不在少数,甚至有的小说有一千多幅插图。中国版画艺术进入了鼎盛的黄金时代。明万历年间刊本《古杂剧》插图,便是那个时代所留下的众多珍贵、精美的木刻版画中的一幅。

这些木刻版画的作者不仅有来自民间的画工和刻工,一些大画家也参与木刻版画的创作,由文人绘稿,刻工刻印,大大提升了木刻版画插图的艺术水准。《西厢记》插图就是明末画家陈洪绶所绘的版画杰作,他还画过民间饮酒行令时玩的纸牌呢。

《西厢记》插图 陈洪绶 作

︽古杂剧︾插图

“文艺复兴”自西来

明朝正好处在西方的文艺复兴时期,中国和欧洲同在一片大陆的两端,自上古时期就有沟通往来,文艺复兴这样大的动静不可能不影响到中国。

明末,意大利人利玛窦等欧洲传教士来中国传教,他们学汉语、起中国名字、蓄须留发、穿儒服、随汉俗,被称为“西儒”。利玛窦等人在传教的同时,还为中国带来了自鸣钟、西洋琴和西洋地图等,中国士大夫徐光启还向利玛窦学习天文、数学、测量、武器制造等方面的西方科学知识,两人还一同翻译了古希腊数学名著《几何原本》,以及其他西方科学著作。

利玛窦等人还带来了文艺复兴时期的绘画技法,许多好奇的中国画家就随传教士们学习西洋画。晚明时期留下了一些佚名画家为当时的官吏所画的肖像,就是受西方绘画的影响,人物脸部的骨骼、肌肉描绘准确,并画出阴影,使之富有立体感,效果很像现代的摄影照片,因为中国人不喜欢光线从侧面照在脸上,觉得是阴阳脸,不吉利,所以这类肖像都是取光线从正面照在脸上的效果,看上去和今天的证件照一个样,其逼真再现人物的本领已与西方画家相当。

(摘自《艺术通》,读库 出品)