历史·成就·经验·反思

2021-12-03杨和平

摘 要:中华人民共和国成立以来,中国民族器乐创作研究取得了前所未有的成果,积累了丰富的经验,表现在民族器乐作品形式多样、作曲技法体系逐渐成熟、人才队伍不断壮大、理论体系逐步完善等方面,走出了一条有中国特色的民族器乐创作之路。当然,也还在实践中面临着继承与创新、借鉴与创造等值得进一步反思的问题。

关键词:共和国70年;民族器乐创作

中图分类号: J632 文献标识码:A

文章编号:1004-2172(2021)04 - 0037 - 17

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2021.04.004

民族器乐是中华优秀传统文化的组成部分,是民族文化和民族精神的主要载体。贾湖遗址出土的骨笛,证明了早在新石器时代我国已有民族乐器的记录。商周时期,以打击乐为主要演奏形式的民族器乐多融于歌、舞、乐三位一体的表演形式之中,内容多用于礼仪祭祀和表现日常生活;春秋时期,琴以其曲调高雅获得了文人雅士的青睐,呈现出繁荣发展态势;宋元时期,民族器乐合奏得到进一步发展,丝竹乐、鼓吹乐等相继形成各自特色,产生了广泛影响;20世纪以降,随着西方音乐文化的传入,民族器乐创作开始在原有的基础上吸收西方音乐技法,这标志着民族器乐创作进入了一个新阶段。中华人民共和国成立以来,在党的文艺方针的指引下,民族器乐创作研究取得了前所未有的成果,积累了丰富的经验,表现在民族器乐创作人才梯队的形成、民族器乐作曲技法体系的逐步成熟、民族器乐创作作品的丰富多样和民族器乐理论体系的初步建构等方面。不论从民族器乐创作作品的数量与质量方面说,还是从民族器乐创作理论研究与产生的影响力看,共和国70年的民族器乐创作成就,足以成为共和国70年音乐事业发展的突出代表,成为共和国70年音乐创作领域的一座高峰,它不仅反映着以往共和国70年中国民族器乐创作的全部历史,而且为未来中国民族器乐创作以及世界音乐创作领域提供着中国经验。

一、民族器乐创作在历史中回望

通过对中华人民共和国成立以来发表在国内各级各类报纸杂志上的音乐作品和公开出版的理论研究成果的阅读和统计分析,将共和国70年的民族器乐创作历程及其成就分为“改革开放前的民族器乐创作”(1949—1978)和“改革开放后的民族器乐创作”(1979年至今)两个时期,后者可进一步划分为“新时期的民族器乐创作”(1979年1月—1999年12月)和“新世纪的民族器乐创作”(2000年1月—2020年12月)两个阶段。

通过图1、图2可清晰看出,民族器乐在70年来不论是作品的创作或是理论成果的研究都呈上升的趋势,尤其是在新时期和新世纪两个阶段呈现出较为丰富的成果。

(一)改革开放前的民族器乐创作

1949—1966年是中国民族器乐创作承上启下的重要阶段。随着各大文艺院团、音乐艺术院校、音乐研究机构的组建,中国民族器乐创作在继承20世纪上半叶创作成就的基础上,呈现出体裁不断丰富、理论著述逐步涌现等可喜现象。

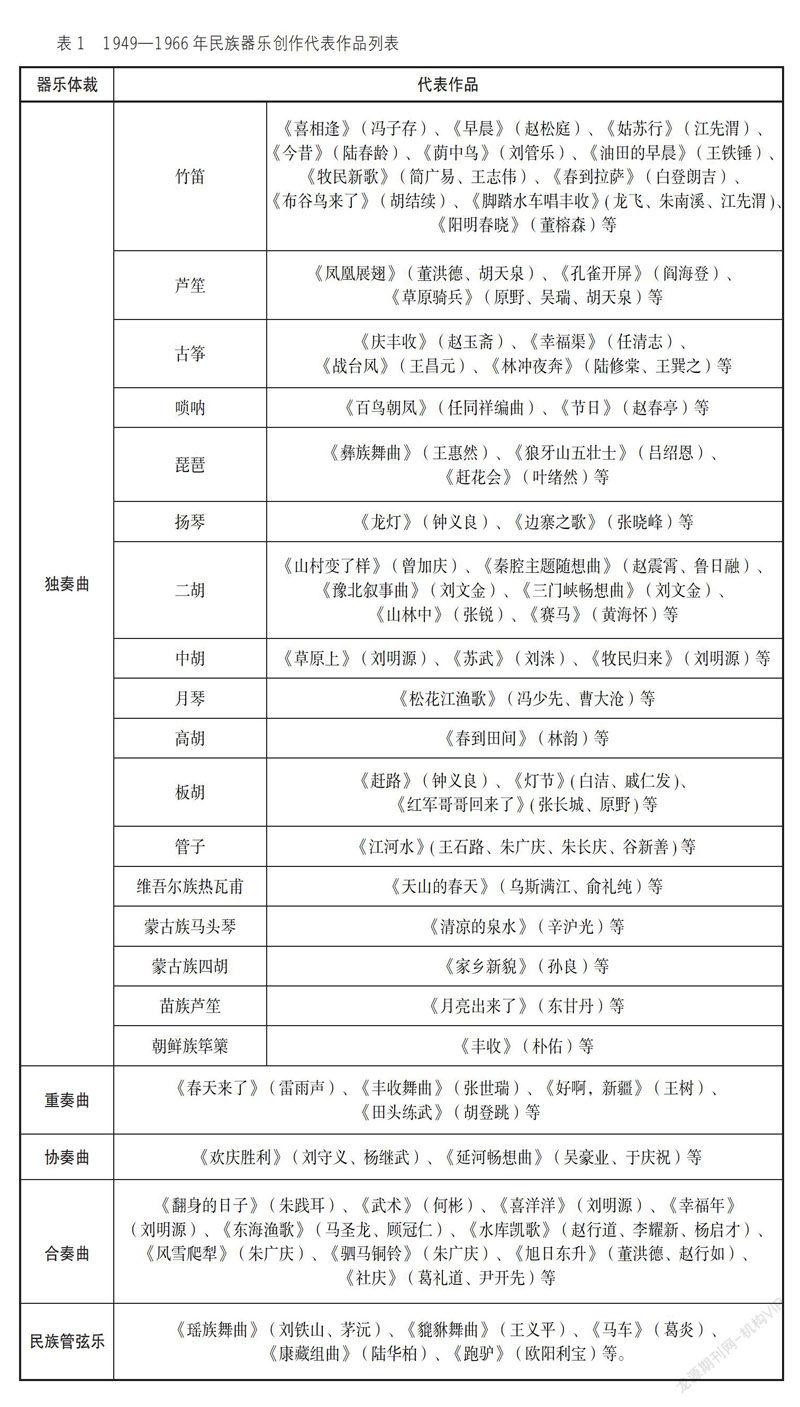

从民族器乐创作体裁的角度说,这一时期在竹笛、芦笙、古筝、唢呐、琵琶、扬琴、二胡、板胡、中胡、高胡、月琴、双管等及少数民族乐器马头琴、四胡、筚篥、苗族芦笙等多个器乐领域涌现出大量影响深广的独奏曲,而且还开创了重奏曲、协奏曲、合奏曲以及民族管弦乐诸领域创作的新局面。上述体裁的代表作品见表1。

如表1所示,这17年的民族器乐创作不仅新作数量多而且体裁形式丰富,热瓦甫、马头琴、四胡、筚篥、苗族芦笙等领域涌现出代表性的独奏作品,尤其是民族器樂三重奏、五重奏、合奏、协奏曲和管弦乐作品的出现,为后续民族器乐创作发展奠定了基础(图3、图4)。

从民族器乐创作理论的层面说,相关成果多集中于对民族器乐创作现状的探讨。毛继增的《多创作一些民间器乐作品吧》、简其华的《谈笛子独奏曲〈早晨〉》、冯子存的《努力创作,表现我们社会主义的生活》、傅晶的《管乐合奏曲〈芦笙舞〉》、陆春龄的《党使我的艺术获得了生命》、刘季林的《应当重视民族器乐曲的创作》、谷音的《漫谈古筝曲“打雁”的改编》、一丁的《有关器乐曲创作的一点感想》⑤等都是代表。其中,毛继增在文中指出民族器乐独奏与合奏创作不尽人意,其原因表现为两个方面:一是某些专业团体和音乐工作者对发展民族民间音乐的工作没有予以足够的重视,二是为民族乐队而写的音乐作品太少。他进而呼吁“请你们为人民群众创作一些民族乐器的作品吧”。与此相似,《应当重视民族器乐曲的创作》指出,“在这日新月异的时代,我们更需要用新的乐曲来表现新的内容”,进而呼吁“请音乐工作者多为民族器乐写作品:合奏曲、独奏曲等”;《有关器乐曲创作的一点感想》则认为,应“把器乐与其他非器乐的表现手段结合,同时努力探索民间的因素到自己的作品中,努力使自己的作品及演出更富于生活气息和民间特色”。这一时期的理论研究,直面共和国17年间民族器乐创作的历史与现状,总结成功经验,找出存在的问题,并提出了有针对性的解决策略,为后续民族器乐创作发展提供了重要参照(图5)。

从图5可以发现:以目前的学术影响力来看,似乎还有待研究者对“民族器乐”作更深层次的整理、分析,挖掘它所蕴含的文化内核和外延,从更高的层面对“民族器乐”进行研究。

但是,在1966—1978年的十余年间,民族器乐创作受到很大限制,产生的作品与此前相比大幅下降。这一时期的代表性作品有柳琴曲《幸福渠》(王惠然),二胡曲《奔驰在千里草原》(王国潼、李秀琪)、《怀乡曲》(王国潼),芦笙曲《吹起芦笙唱丰收》(徐超铭、陆在易),口笛曲《苗岭的早晨》 (白诚仁),筝曲《东海渔歌》 (张燕)、《南海渔歌》(方智训)、《清江放排》(陈国权、丁伯苓),琵琶协奏曲《草原小姐妹》(吴祖强、刘德海、王燕樵),扬琴协奏曲《红河的春天》(刘希圣、李航涛),马头琴协奏曲《草原音诗》(辛沪光)等,以及合奏曲《喜开镰》(廖桂雄)、《织出新虹万里长》(杨斌)、《山乡春早》(乔飞)等。这一时期的民族器乐创作中出现了柳琴、口笛等新品种,尤其是柳琴曲《幸福渠》的诞生标志着柳琴作为独奏乐器登上音乐舞台,丰富了民族器乐独奏体裁;而《草原小姐妹》的问世则开创了琵琶协奏曲与管弦乐队竞奏的创作先例。

该时期的民族器乐创作研究基本处于停滞状态,仅以吴祖强、王燕樵和刘德海的《谈琵琶协奏曲〈草原小姐妹〉》最具代表性。该文对琵琶协奏曲《草原小姐妹》的创作背景、构思、技法特征和艺术表現进行详细分析,为我们深入理解作品内涵、艺术构思、本体特征和艺术意境等提供了参照(图6)。

从图6可以发现:“民族器乐”在1966—1978年的学术研究中走下坡路,这与当时社会的历史背景是分不开的。当然,尽管该时期的民族器乐创作研究基本处于停滞状态,但仍有一些学者的研究值得我们去参考。

(二)改革开放后的民族器乐创作

1.新时期的民族器乐创作

在改革开放新时期,中国民族器乐创作与研究出现了欣欣向荣的崭新局面。民族器乐各体裁的创作均取得新的突破,创作体裁不断开拓、创作技法不断丰富,形成了新时期中国民族器乐创作的壮丽景观。这一时期涌现出的新作品有千余首(部),各体裁代表作品见表2,作品数量比例分析见图7、图8。

伴随着民族器乐作品的涌现,产生了一批民族器乐创作理论成果。代表成果约160余篇,如高厚永的《民族器乐概论》、叶栋的《民族器乐的体裁与形式》、袁静芳的《民族器乐》、李民雄的《民族器乐概论》等著作,以及黄虎威的《重视器乐曲的旋律——器乐创作小议》、邱仲彭的《总结经验 跟上形势 解放思想 繁荣创作——记中国音乐家协会在成都召开的器乐创作座谈会》、袁静芳的《“五四”时代优秀的民族器乐作曲家、革新家刘天华先生》、常受宗的《民族器乐演奏的新形式——介绍胡登跳的几首丝弦五重奏曲》、李民雄的《传统民族器乐的旋律发展手法》⑤、夏野的《民族器乐研究的硕果——简评〈民族器乐概论〉》、杨儒怀的《小型民族器乐曲创作的继承与创新》、苏夏的《关于器乐作品创作问题》、李焕之的《谈谈民族器乐作品的创作问题》和《探索、创新、走民族自己的路》、周巍峙的《奋发努力开创民族器乐艺术新局面》、刘锡津的《民族器乐创作纵横谈》⑤、刘文金的《背景 前景 景象——发展中的新型民族器乐创作》、李凌的《民族器乐艺术,前途远大——参加民族器乐创作评选的一些感想》、赵沨的《民族器乐创作的几个问题——在第三届音乐创作(民族器乐)评奖工作座谈会上的发言》、孙谊的《浅谈谭盾民族器乐作品的创作手法》、安平的《聂耳的民族器乐创作》、梁茂春的《论刘文金的民族器乐创作》、张兴荣的《民族器乐曲旋律及其创作》、甘亚梅的《二十世纪民族器乐创作发展的回顾与思考》、袁静芳的《中国传统器乐作品的犯调特点与当代民族器乐创作》、梁茂春的《在艰难中崛起——八十年代民族器乐创作述评》《当代民族器乐合奏创作四十年(1949—1989)》《丝竹管弦竞芬芳——中国当代民族乐器独奏重奏曲创作概论》《“民族器乐的创作与发展”系列论讨之十二 论民族乐队交响化》、王震亚的《八十年代器乐曲创作掠影》、李世斌的《陕西丝竹乐——陕西传统器乐概观之三》、孙克仁的《民族器乐创作面临的课题》、魏煌的《建国以来辽宁器乐创作发展述评——为“东北三省器乐创作理论研讨会”而作(上)》、周大风的《谈当前民族器乐曲的创作》、康建东的《论民族管弦乐的创作与发展》、吕金藻的《20世纪华人民族器乐创作回顾》、宫威的《献给黑土地的歌──浅析刘锡津民族器乐曲的艺术特色》、黄中骏的《探索还待更深入、广泛、开放──听民族器乐创作、演奏、教学学术研讨会随想》⑤、梅雪林的《战火纷飞发新声──解放区器乐创作浅识》、鲁日融的《重视民族室内乐作品的创作与演奏推广民族器乐的创作与发展──系列讨论之二十》、张怀德的《以世界音乐文化相互融汇的视角看中国民族器乐发展与创作》、刘再生的《在创作实践的探索中定型——关于民乐创作模式问题的思考》、李吉提的《一枝红杏出墙来——胡建兵民族器乐创作析评》、李助炘的《民族器乐创作中必须加强纵向思维与横向思维》、王建欣的《民族器乐创作散论》、黎炳成的《云南民族器乐发展的若干问题》、叶纯之的《“民族器乐的创作与发展”系列讨论之五──从创作角度看中国民族管弦乐队的前景》、李长春的《关于民族器乐创作的思考》、李民雄的《探幽发微——谈中国传统器乐创作规律三则》等代表性论文(图9)。

从图9可以发现:“民族器乐”的学术关注度在1979—1999年处于热门阶段,众多学者对该领域进行研究,从不同的侧面探讨了民族器乐创作的历史、现状、技法、思想、形态等,不仅是这一时期民族器乐创作特征和贡献的系统总结,而且为新世纪民族器乐创作研究作了前瞻性思考。

2.新世纪的民族器乐创作

21世纪以来,中国民族器乐创作在继承前代创作的基础上,不断发掘创作体裁、不断创新创作技法、不断深化理论研究,将民族器乐发展推向了新的高度。在创作领域,产生的作品有刘锡津的《北方民族生活素描》、吴厚元的《美丽的壮锦》、顾冠仁的《倒垂帘》、彭修文的《流水操》、刘文金的《长城随想》《如来梦》、安志顺的《老虎磨牙》、阎惠昌的《水之声》、周龙的《空谷流水》、陈其钢的《三笑》、杨青的《秋之韵》、瞿小松的《MongDong》《神曲》、郭文景的《竹枝词》、陈怡的《点》、徐晓琳的《黔中赋》、徐昌俊的《剑气》、唐建平的《春秋》《八阙》《心雨》、关迺忠的《第一二胡协奏曲》、杨立青的《引子、吟腔与快板》、谭盾的《南乡子》、张大龙的《堡子梦》、刘长远的《抒情变奏曲》《水墨画》、赵季平等的《华夏之根》《民族交响乐——敦煌音画》《海上丝路组曲》、周煕杰等的《周·秦·汉·唐》、王丹红的《永远的山丹丹》《飞旋的艾特莱斯》、胡登跳的《节日的夜晚》、王建民的《阿哩哩》、艾立群的《悠然》、向民的《古典印象》和刘青的《沙尾》等优秀代表作品。

民族器乐创作理论研究也取得重要进展,代表成果约250余篇,研究内容主要集中在如下方面:徐坚强的《民族器乐创作问题》、唐朴林的《我的民族器乐创作之路》、蔡梦的《李焕之新时期的器乐创作及其艺术特色》、卢璐和匡君的《20世纪八九十年代中国民族器乐创作简析》、陈瑜的《民族器乐创作谈》⑤、邢维凯的《古韵新法 淡远悠然——评艾立群的民族室内乐作品〈悠然〉兼论当代中国民族器乐创作的美学观念问题》、袁永昌的《新时代语境下民族器乐创作的宏观思考》、叶松荣的《中国民乐创作本土化的思考》、王艳的《当代民族器乐艺术发展的“别现代”阐释——以第五代作曲家群体民乐创作为例》、萧梅的《民族器乐的传统与当代演释》、张萌的《新时代中国民族管弦乐创作述略》等,对器乐创作的民族化问题进行了论述;刘文金的《关于当前民族器乐创作的若干思考》、李传兴的《王建民二胡狂想曲研究述评》、侯太勇的《20世纪中国民族器乐专业化发展及其困境》⑤、叶松荣的《关于本土形式的大型民族器乐创作的学理构想》、王琳的《对民族室内乐创作发展的思考》、江洋的《探究当代民族室内乐创作中音色运用与音响特性》等也以民族器乐创作为研究视角,分析了民族器乐创作的时代性和多元化发展的必要性;吴厚元的《“民族器乐的创作与发展”系列讨论之二十四 民族器乐创作中的新探索》、于庆新的《“民族器乐的创作与发展”系列讨论之三十二 民族器乐模式的多样并存及其他》等,为人们深入把握民族器乐的风格特征和创作路径提供了理论指导,对进一步推动民族器乐创作实践发挥了积极作用;王建民的《源于民间 根系传统——〈第二二胡狂想曲〉创作札记》、杨燕迪的《玄奘传奇的器乐叙事——评〈玄奘西行〉兼及中国民族器乐发展模式的相关思考》、郭三刚的《协奏叙事下的梨园景观——评贾达群大型民族器乐协奏套曲〈梨园〉》、田耀农的《笛乐声声慢 西湖未央情——笛子与乐队〈雷峰塔遐想〉述评》等,围绕具体作品创作思维、技法特征和艺术蕴含展开专门探讨和分析,为人们深入理解民族器乐作品的文化蕴含提供了重要参照(图10)。

从上述数据中,我们可以发现:“民族器乐”在2000—2020年在学术研究中保持平稳状态,中国民族器乐创作在继承前代创作的基础上,不断拓宽创作体裁、不断创新创作技法、不断深化理论研究,将民族器乐推向了新的高度。

二、民族器乐创作在成就中崛起

共和国70年来,在民族器乐作曲家的共同努力下,民族器乐创作领域产生了一批影响广泛的作品,有的夺得国家大奖,有的在国内广泛流传。民族器乐创作人才辈出,形成了老中青三结合的创作队伍;创作体裁不断拓展,从独奏、合奏、协奏到室内乐、管弦乐、幻想曲和组曲等成果丰硕,作品不仅体裁多样,而且涉及的器乐种类繁多,创作技法不断丰富和完善。

(一)创作了大量影响广泛的民族器乐作品

共和国成立以来,涌现出许多在国内外影响广泛的民族器乐作品,各时期的数据分布大致见图1。

其中,影响较大的作品如二胡曲《豫北叙事曲》(刘文金)、琵琶曲《彝族舞曲》(王惠然)、笛曲《阳明春晓》(董榕森)、琵琶协奏曲《草原小姐妹》(吴祖强、刘德海、王燕樵),笛曲《秋湖月夜》(俞逊发、彭正元)、重奏曲《跃龙》(胡登跳)、协奏曲《梆笛协奏曲》(马水龙)、唢呐协奏曲《天乐》、 筝与乐队《汨罗江幻想曲》、合奏曲《流水操》(彭修文)、《秋诀》(林乐培)、《灵界》(曾叶发)、《千秋乐》(梁铭越)、《蜀韵(两支小提琴、钢琴与打击乐)》(贾达群)等入选“20世纪华人音乐经典”;琵琶协奏曲《草原小姐妹》开创了琵琶协奏曲与管弦乐队竞奏的先例;《欢庆胜利》(刘守义、杨继武)获“第六届世界青年联欢节”创作三等奖,《跳四火焰》(吴俊生)获“第十一次日本筝曲会联盟新作品创作大赛”优秀创作奖,《乡月三阙》(吴少雄)获“第六届亚洲音乐论坛”优秀作品,《弦乐四重奏》(贾达群)在“第十二届IRINO室内乐国际作曲比赛”获奖,《玄黄》(唐建平)获“台湾交响乐团第三届作曲比赛”首奖,《幻想曲》(王建民)获文化部“东方杯”古筝大赛优秀作品奖,《秋思》(金平)获“第六届金钟奖”民乐作品创作奖等。

此外,顾冠仁的《花木兰》《王昭君》《东海渔歌》(与马圣龙合作)、《春天》《星岛掠影》《将军令》《大地回春》《梅花引》《八音合鸣》《望月》《塞外音诗》《三六》《驼铃响叮当》《喜悦》《春晖曲》《绿野》《京调》《苏地漫步》《激流》《江南风韵》,赵季平的《庆典序曲》《丝绸之路幻想曲》《梦回长安》《关山月——丝绸之路印象》《悼歌》《觅》《和平颂》《心香》《古槐寻根》,刘锡津的《北方民族生活素描》《乌苏里吟》《靺鞨组曲》《满族风情》《天缘》,贾达群的《龙凤图腾(琵琶与交响乐队)》《序鼓,独奏(中国大鼓、排鼓、云锣与中国民间吹打乐队)》《漠墨图(小提琴、大提琴、笙、琵琶与打击乐)》《响趣(5位中国打击乐器演奏家)》《梨园》,徐昌俊的《剑器》《寂》《凤点头》《妈阁天后的遐想》《新龙舞》《融》《滇之旅》《节日狂想》《夸父逐日》《岭南印象随想》《编钟徊响》,唐建平的《玄黄》《春秋》《八阕》《后土》《春秋集韵》《天人》《急急如令》《心雨》《弹歌》《絮》《仓才》,王建民的《第一二胡狂想曲》《第二二胡狂想曲》《天山风情》《幻想曲》,廖勇的《牡丹亭》《秋韵》《边塞舞曲》《天桥印象》《补天》,王丹红的《玫瑰狂想曲》《太阳颂》《弦意岭南》《我的祖国》《狂想曲》《云想·花想》《伎乐天》等也广受赞誉。

(二)形成了“老中青”结合的民族器乐创作队伍

共和国成立以来,老中青相结合的民族器乐创作队伍逐渐形成。他们是色拉西、杨元亨、朱勤甫、查阜西、王巽之、吴景略、林石城、曹东扶、张子谦、冯子存、罗九香、任同祥、赵松庭、刘管乐、陆春龄、简广易、胡天泉、赵玉斋、曾加庆、海鹏、王昌元、王惠然、吴少雄、马圣龙、林乐培、陆修棠、刘文金、刘明源、雷雨声、胡登跳、朱践耳、曲广义、曲祥、顾冠仁、王国潼、吴祖强、刘德海、辛沪光、董洪德、彭修文、高为杰、刘锡津、刘凤锦、何训田、李焕之、董洪德、朱广庆、叶小纲、阎惠昌、李恒、黄海怀、钱兆熹、周龙、王维民、马德鑫、王庆林、李云涛、朱世瑞、李百华、黎英海、杨立青、唐朴林、瞿小松、谭盾、陈怡、李滨扬、莫凡、原野、金湘、郭文景、唐建平、储望华、仲冬和、关乃忠、赵季平、鲁日融、贾达群、徐孟東、徐昌俊、秦文琛、贾国平、李云涛、苏安国、温德青、刘荣、马琳、商清秀、王天力、刘凤山、陈其钢、邹向平、庄曜、梁雷、王建民、金平、廖勇、刘青、刘湲、罗永晖、景建树、王丹红、胡书翰、王云飞等著名作曲家。他们不仅创作民族器乐作品,还广泛涉猎其他体裁;他们还是理论家、教育家,为民族器乐创作人才培养做出了自己的贡献。

(三)拓展了民族器乐创作的体裁形式

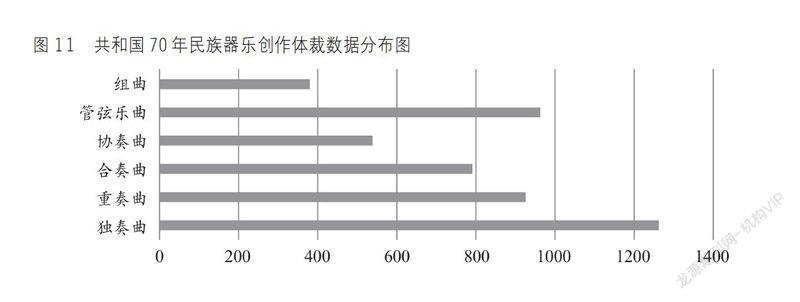

中华人民共和国成立以前的民族器乐创作体裁形式较为单一,基本上是独奏曲和合奏曲,作品的篇幅也不长。共和国成立以来,民族器乐创作体裁,除独奏曲、合奏曲外,室内乐的发展令人注目,出现了二重奏曲、三重奏曲、五重奏曲和协奏曲等。尤其是改革开放以来,民族器乐创作的体裁形式更加丰富(图11),音诗、音画、幻想曲、组曲以及各种多乐章的作品层出不穷,篇幅也越来越长。

(四)丰满了民族器乐创作空间

20世纪上半叶的民族器乐创作基本上是运用传统乐器、传统技法。共和国成立以来,中胡、高胡、二胡、月琴、热瓦甫、双管、唢呐、柳琴、芦笙、三弦、口笛、钟磬、马骨琴、弹拨尔、哩咧、大阮、中阮、葫芦丝、埙、巴乌、管子、竖笛等汉族与少数民族传统乐器逐渐被发掘,运用于独奏。此外,乐器的结合应用也渐趋复杂化、多样化,出现了笛子与钢琴,马骨琴与钢琴,古琴与笛、印度鼓,民族乐器与西洋管弦乐队,人声与民族乐队,少数民族乐器与民族乐队,民族乐器与打击乐的结合等,拓展了民族器乐创作空间,丰富了民族器乐创作内容。

(五)完善了民族器乐创作技法体系

共和国70年来,中国的社会经济、文化事业迎来一个相对宽松的环境,为民族器乐创作的发展提供了积极的环境条件。这一时期,各种西方现代创作技法被运用于民族器乐创作领域。特别是谭盾、瞿小松、叶小纲、周龙、陈怡、李滨扬、何训田、赵季平、金湘、刘锡津、黎英海、贾达群、贾国平、秦文琛等作曲家身体力行的创作实践,以扩大民族器乐艺术的现代性表现力、抒发作曲家的意念和想象为主导,为民族器乐的创新性发展和创造性转化,提供了多元化、多层面的思路和经验。

三、民族器乐创作在经验中丰富

共和国70年来,在党的文艺方针政策指引下,一批作曲家密切联系实际,一边积极借鉴吸收国外音乐创作技法,一边挖掘中国传统音乐精神,在继承传统、开拓创新的实践中走出了一条有中国特色的民族器乐创作之路,形成了民族器乐创作的“中国经验”。

其一,民族器乐创作在党的文艺方针指引下进行。坚持党在各个历史时期的文艺政策是中国民族器乐创作可持续健康发展的重要保证。共和国70年来,中国民族器乐创作领域紧跟党的文艺政策,密切联系中国民族器乐创作实际,广泛挖掘民族器乐的艺术魅力,创造出独奏曲、协奏曲、合奏曲、重奏曲、室内乐、交响曲等体裁,在传承中国民族器乐精髓的同时,极大地拓展了中国民族器乐创作空间,丰富了中国民族器乐创作的艺术表现力。

其二,民族器乐创作在交流借鉴吸收中发展。坚持学习和借鉴国外优音乐的创作经验和成功案例,并结合共和国70年来的中国民族器乐创作实践,才能使中国民族器乐创作走向世界。共和国70年来,宽松的社会环境为西方音乐创作技法传入中国提供了有利的条件。中国民族器乐作曲家在继承中国传统器乐优长的基础上,将西方各个历史时期的创作技法借鉴到自己的创作之中,积累了丰富的创作经验,赋予中国民族器乐创作丰富的表现力,有效地推动了中国民族器乐创作的深化。

其三,民族器乐创作在综合创新中开拓。创新是社会文化事业的第一动力,发展是社会文化事业发展的第一要务。中国民族器乐创作需要创新发展,唯此,才能为中国音乐事业做出更大的贡献。共和国70年来,随着西方音乐创作新思潮、新技法的注入,中国民族器乐作曲家“在历史内容的厚重、结构的完整、气势的恢宏和演奏技艺的出新方面,都引发出这个领域的一种新观念、新思维,带来一股别开生面的新作风。”不断涌现出一批批优秀的大型作品,并呈不斷增长的趋势。

其四,民族器乐创作在理论反思中深化。共和国70年的中国民族器乐创作,不仅表现为产生了一批具有广泛影响的作品,而且还体现在中国民族器乐创作评论的出现,涌现了一批致力于对中国民族器乐创作风格、理念、技法、审美、教育、传承展开探讨的专题成果。这些成果对于推进中国民族器乐创作的深入发展,对于提升中国民族器乐创作的质量和社会影响力发挥了重要作用。

其五,民族器乐创作在富于中国传统音乐养分的土壤中繁荣。丰富多彩、内涵丰富的中国传统民间音乐是中国民族器乐创作的重要素材源泉。共和国70年来,中国民族器乐创作将植根于中国传统民歌、歌舞、戏曲、曲艺和民间器乐里的音乐神韵元素提炼出来,并将其创造性地转化为具有自身独特性格的音乐语言,注入中国民族器乐创作中,成为中国民族器乐创作取得长足发展的基石。

其六,民族器乐创作在培养人才中承续。人才是推动中国民族器乐创作发展的生力军。只有充分发挥音乐院校、音乐团体、各大传播媒体的积极作用,不拘一格地广济中国民族器乐创作人才,才能建设好一支可持续发展的中国民族器乐创作与研究人才队伍。共和国70年来,中国民族器乐创作领域坚持不断完善人才培养机制,形成了学士、硕士、博士和博士后完备的中国民族器乐创作培养体系,构建了稳定的创作和研究队伍。

四、民族器乐创作在反思中构建

共和国70年的风雨兼程,铸就了共和国70年的辉煌。共和国70年的民族器乐创作,积淀成共和国70年民族器乐创作的一座丰碑。这座丰碑,是一代代民族器乐作曲家用智慧和心血铸就的;这座丰碑,是一部部民族器乐优秀作品和演奏家垒起的;这座丰碑,是一位位民族器乐作曲家、演奏家、民族乐器改革家解放思想、开拓创新、发掘新材料、选取新角度、拓展新视野树立的;他们共同的力量将中国民族器乐创作推向了新时代的高峰。当然,在肯定中国民族器乐创作成就的前提下,也应该看到中国民族器乐创作和研究中还存在着一些值得探究和反思的问题。

其一,共和国70年来,思想解放、意识形态的话语逐渐淡化,给文化艺术的根本性转变提供了发展的空间。这反映在中国民族器乐创作中,表现为在学习借鉴西方音乐创作理念与技法的同时,开始自觉地拓展民族器乐创作的体裁与题材、丰富了民族器乐创作的技法宝库等,对于推进民族器乐创作起到了不可低估的作用。然而,在诸多民族器乐作品里的西方器乐创作模式的痕迹以及西方作曲技法的影子依然存在,这是创新还是模仿?值得反思!

其二,共和国70年来,中国民族器乐创作领域涌现出一批具有超前意识的作曲家。他们“借助感知、想象、情感和理智等主体功能,将他们头脑中的超前意识的精神创造物化为具体可感的实体——音乐作品,从而最大限度地彰显其自身的本质力量,达到展现未知世界和未来现象的效果”。这些作曲家和作品,超拔于时空的阈限,探寻民族器乐创作的新空间,为民族器乐创作做出了预见性的宣言,开拓了广阔的前景。中国民族器乐创作里的这种超前性,对于中国民族器乐创作的本质来说,是福还是祸?值得反思!

其三,共和国70年来,虽然中国民族器乐创作领域取得了较大进展,但社会的变革使一些民族器乐作品染上了浓郁的实用功利的色彩。同时,中国民族器乐创作与理论研究,伴随着雷奔电掣般的社会发展也带上了浮光掠影的特征,致使许多民族器乐创作和理论问题未能得到深入的探究,表现为中国民族器乐创作的理论研究滞后于实践。中国民族器乐创作实践与理论研究脱节、不同步的现象,对于民族器乐创作的健康发展,是进步还是落后?值得反思!

其四,共和国70年来,虽然中国民族器乐创作作品丰富、体裁多样,也有一些作品“涵盖了传统的、现代的乃至更加‘前卫的音乐语言风格,作品的成功反映了中国民族管弦乐作曲家在这个领域的大胆探索和试验”,反映了民族器乐的深厚传统和艺术张力,如胡登跳的《节日的夜晚》、赵季平等的《海上丝路组曲》等作品,都是代表。但遗憾的是,这样有精神内涵的作品还不多。优秀的中国民族器乐作品不多且弘扬不够,内涵不够的中国民族器乐作品不少且抵制不足,这种现象的存在,对于中国民族器乐创作的发展而言,是批判还是奉承?值得反思!

其五,共和国70年来,在全球化的语境下,中国民族器乐创作领域发生了一些历史性的变化。民族器乐创作、演出等走向市场化、商业化,一些经过改编的民乐作品走向大众、贴近生活,成为世俗化的代表;但在促进国际交流、代表中国民族音乐文化的作品创作方面则显得不够分量。中国民族器乐创作是国家文化软实力的重要组成部分,如何创作出代表中国形象、中国气质、中国精神的民族器乐作品,向世界展现中国作曲家的风貌、中国民族器乐创作的精湛技艺、中国民族器乐的文化精髓,是时代赋予每位中国民族器乐作曲家的历史使命,如何实现使命?怎样实现使命?值得反思!

总之,共和国70年来中国民族器乐创作的发展,一方面以党和国家文艺方针、宽松的政治氛围和学术环境为基本前提,另一方面离不开一支具有独立人格精神、具有高度音乐审美創造力、音乐审美鉴赏力和音乐审美判断力的民族器乐作曲家,以及一批掌握了精湛的作曲技法、具有深厚民族音乐文化根基和人文精神内涵、又能创作出具有广泛影响的中国民族器乐作品的优秀作曲家。

结 语

如果用丹纳说过的“一流作品必定追求和表现人性、人情和民族中最深刻而持久的特征”来指代共和国70年中国民族器乐创作的话,则透辟地参悟出共和国70年中国民族器乐作曲家的精神人格和风貌。其一,共和国70年的中国民族器乐创作在继承、发掘中国传统民族器乐精髓的基础上,以开放的、包容的心态和创新的姿态,以特有的音乐表达方式和音乐表现方式,创构着中国民族器乐创作的未来模式和独特的理论话语体系。这既是深邃的文化精神层面从纵深折射出来的高尚人文情怀,也是中国民族器乐创作的永恒的、终极追求;其二,共和国70年的中国民族器乐创作,深深植根于中国传统器乐的沃土里,汲取其合理内核,凝练其神韵智趣,凸显其风格特征,承继其表演程式,并将其转化为具有独特的中国民族器乐创作的语言结构、韵味风格、立美审美融为一体的神韵,通过大量的中国民族器乐创作实践,赋予其新的价值与意义。这是共和国70年中国民族器乐创作的本质所在,也是共和国70年中国民族器乐作品里的中国气质、中国成就、中国经验的感性显现,更是共和国70年来中国民族器乐作曲家、演奏家、理论家和民族乐器改革家的使命担当!

◎本篇责任编辑 钱芳

收稿日期: 2021-05-30

基金项目:2019年国家社科基金后期资助项目“共和国音乐学论纲”(19FYSB021)。

作者简介:杨和平(1961— ),浙江师范大学二级教授,博士生导师,博士后合作导师(浙江金华 321004)。